ブログ

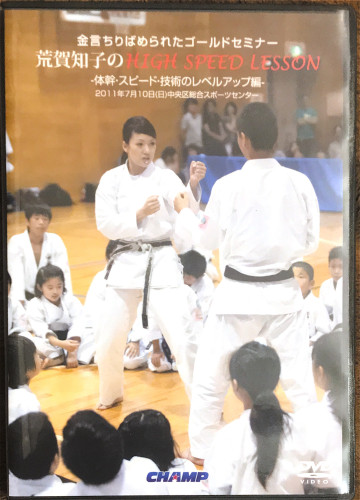

荒賀知子のHIGH SPEED LESSON -体幹・スピード・技術のレベルアップ編- 1/2

こんにちは!

2011年7月に開催された荒賀知子先生によるセミナーです。

反応速度や反射神経が絶対に必要な組手競技。

そんな競技力を向上させるセミナーの様子を収録したDVDです。

・スピードをつけたい

・飛び込みの速さを高めたい

道場稽古に取り入れやすい内容になっているんじゃないでしょうか。

1・速さを手に入れる稽古の約束とダッシュ・ジャンプレパートリー

2・速さのための基本稽古とその意味

【速さを手に入れる稽古の約束とダッシュ・ジャンプレパートリー】

セミナー開始前に荒賀先生から簡単な挨拶があり、約束してほしい事が2つありました。

1・行動を早く

2・大きな返事

この2つは空手が上手い下手関係なく、今すぐにでも誰にでも出来ること。

これが守られなければ、何度でもやり直しさせると宣言されていました。

集合は駆け足、防具の用意もダッシュ、返事をするのも当たり前。

小さな子供に理解を求めるのはまだ難しいかも知れませんが、貴重な時間と費用をかけて学びに来ています。

本気で取り組んでる人、上手くなりたい気持ちが強い人は行動に表れますよって事ですね。

終始関西弁で話す荒賀先生。

全員で体育館を軽くランニングからスタートしました。

・ダッシュ

・後ろ向きダッシュ

・うつ伏せダッシュ

・サイドステップ

・スキップ

・後ろスキップ

・20回足バタバタダッシュ

・10回腿上げダッシュ

・5回抱え込みジャンプ

・足の指だけ歩き

ここからペアでアップに移ります。

馬飛びして下を潜るのをフルスピードです。

次ペア相手がダンゴ虫のように小さくなった上を左右にジャンプ。

この時、反動をつけず連続ジャンプ。

既にスピードトレです。

これを20回連続でピョンピョン飛ぶんですが簡単に見えてなかなか難しいと思います。

次がもっと難しく同じ要領で前後に飛んでます。

足が引っかかって転びそう。

今度はペア相手が長座の姿勢で座り、自分が立って跨ぎます。

そこからグーパーの要領で連続で100回ジャンプ。

互いのリズムが合わないと出来ませんが、ここでもスピードを意識します。

【速さのための基本稽古とその意味】

組手のセミナーですが、アップのあとは基本でした。

平行立ちを取り姿勢の確認です。

荒賀先生の教えですが軸は真ん中に置き、重心はやや前傾気味に。

軽く両膝を曲げ、足の指で床を掴む感覚です。

これは自分の前に立つ相手に攻撃を加えるからです。

左手を前に出し用意します。

この時も、左の肩のチカラを抜くだけで拳ひとつ分、もうひと伸びします。

この「もうひと伸び」が後の組手競技に大きな影響を及ぼします。

遠くを突けた方が良いのですが、左右の肩を振って突くのとは意味が異なります。

基本の突きにおいてダメな突き方を説明されています。

真っ直ぐに体勢を維持したまま、やや肩を前に出す程度です。

突く位置は上段でも中段でも構わず、自分で決めた位置を一点集中して稽古します。

ゆっくりと丁寧にフォームを崩さずに繰り返しています。

荒賀先生の上段を突く際のフォームは、肩のライン上に自分の顎を乗せる感じ。

少しだけ顎を引いています。

普段から意識していないと試合中顎が浮いてしまうので、日常生活の中から意識して顎を締めているとのこと。

顎が浮いていると試合中相手の攻撃をもらいやすいし、ケガしやすいとのこと。

顎を締める利点は他にもあって、相手の突きが抜ける可能性がある。

ドンピシャのタイミングで獲られても突きは抜けてしまうとポイントにはなりませんので確かにそうです。

普段の稽古から顎を締める意識は必要ですね。

腰や顎が浮いてる人で強い人はいません。

腰が高いと構え出しで遅れるし、顎締めてないと拳に強い技を乗せる事が出来ませんので。

私が道場で苦労していること。

それは稽古中の集中力です。

荒賀先生のセミナーでも同じことが起きるシーンがありました。

そんな時、先生の言葉がコレ。

「構えてる間から、ハイなおってと言われるまで絶対に目線は一点から外してはいけません」

「目線を外して、構えを崩したり・帯を触ったり・隣の人を気にしたり・後ろが気になったりする人、落ち着きのない行動は、試合中にも出てしまいます。勝手に止めがかかったと判断したり、周りの人の応援に気を取られたりしてしまいます」

「なおってと言われるまで自分の世界に入ること」

一言「集中してください」

仕切り直しに再度突きの稽古に入りますが、構えだしが遅いと何度もやり直しです。

口調は優しいですが、緊張感が走ります。

号令の後、素早く突きますが大事なのは「号令のあと」

「号令と同時」ではありません。

号令も同じテンポではなく、どこかで間を開けたりしながら揺さぶります。

これには意味があり、号令のリズムを読んで間違って突いてしまう人がいます。

間違って突いてしまったら、素早くその手を戻させるためにあえてそうしています。

リズムを変える。

たったこれだけで更に緊張感が増した感じになりました。

集中して良く聞き、号令に反応して突く。

集中力と反射神経が研ぎ澄まされていきます。

シンプルに良い指導法だと感じました。

ただ号令に合わせて突くだけの稽古よりも格段に質が高い。

「良いですか?数少ない基本稽古の中で、どうやったら強くなるか・上手くなるか。答えは集中してする以外にありません」

「100回・200回ダラダラと突いていても時間と体力のムダです」

「10回・20回だけでも今のように緊張感を持って取り組めば、自分の実力は上がります」

「今日だけじゃなく、道場に帰ってからも集中して稽古してください」

次の基本は連続10本突き。

ひとつの号令でスピードを上げて連続で10本突きます。

急ぐあまりに小さな突きにならず、多少カタチは崩れたとしても大きな突きを心がけます。

10本突きを10セット。

どんなにしんどくても止めの号令がかかるまで突き手を降ろしてはいけません。

この当たりから生徒たちも緊張感が芽生えだし、気合いの声も構えだしの速さも目に見えて変化してきました。

左前屈立ちを取り、上段突きと中段突きの基本です。

肩が縮こまって小さな突きにならないよう注意を促します。

連続で20本突きますが、ここでもリズムを変えています。

間違えて突いてしまうと直ぐに修正する生徒も現れだしています。

ここでも顎のラインに突きが乗るように指導されていました。

突きのあとは蹴りでした。

胸の前に手のひらを置き、閉足立ちから素早く抱え込んで降ろします。

意識するのは、素早く上げて・素早く降ろすところまで。

しかも音を鳴らさずしずかにです。

やってる内容は道場と同じでしたが、静かに降ろすところは意識していませんでした。

抱え込みを終え、次は下段スナップ。

これは宇佐美先生の「ベスト空手」DVDの中に稽古前のウォーミングアップで紹介されていたものと全く同じでした。

膝高さ程度に軽く抱えこみ膝下を脱力して、前方に放り投げ引き足を取る練習。

踵が腿裏にタッチさせるイメージです。

凄く分かりやすい例えで「自転車の逆こぎ」をしないと説明されていました。

小さな子供でも理解しやすい例えだと感じました。

先程の抱え込みとスナップをミックスさせた蹴り練。

胸の高さに手の平を置き、膝が当たってから蹴りを放ちスナップを使って戻す練習です。

ポイントは手のひらに当たってから蹴ること。

当たる前に蹴ってしまっては抱え込みの意識が芽生えません。

このあたりも、説明の中で分かりやすく伝えられています。

左右に10回蹴ったら今度は、同じ足で2回連続で素早く蹴ります。

これはやったこと無かった練習方法です。

これにもコツを説明されていて、1回目蹴って足を降ろした時に足の裏をべったりいては2本目が遅れます。

つま先のみ床につけて素早く動かす意識です。

「しっかり顎を引いて」

「軽く膝を緩めて立ち」

「重心は少し前気味」

蹴った時、姿勢が崩れたら素早く蹴れません。

良い練習方法だな。

移動基本です。

多少カタチは崩れてもスピードを落とさない意識と指導されています。

回る時も、首から動かし素早くターンして下段払い。

追い突きを5歩進んでターン。

同様に逆突きも。

今度は上段揚げ受けと逆突きの組み合わせなんかも。

スピード感の無い2挙動では行わず、受けから突きまでが1セットの意識です。

技のスピード意識を持たせる練習。

これはやってこなかった。

形の中でもキレが増すような気がしますので、早速取り入れたいな。

DVDの中でも集中力の切れてきた生徒の動きが確認されると、厳しく指摘しやり直し。

厳しさが伝わってきます。

最後は基本の構え(真身)から正面蹴りの移動です。

構えた手はそのままに蹴ることが重要で、手の反動を使いたがる人も中にはいてますが、両手はそこに置いていないと蹴りのガードが出来ません。

稽古中そのような説明でした。

収録時間の半分を基本に費やしています。