ブログ

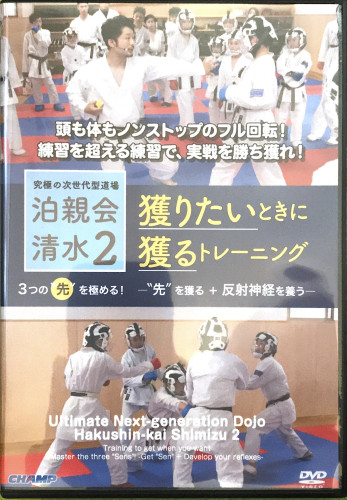

泊親会清水2 獲りたいときに獲るトレーニング 3つの "先" を極める! - "先" を獲る + 反射神経を養う - 1/3

こんにちは!

前回のDVDでは道場での組手指導に大いに役立つメニューが収録されていて大変勉強になりました。

2作目も購入後どれくらいでしょうか。

1年以上封も開けずに置いたままにしていましたが、いよいよ観ることに。

観た感じそう広くなさそうに感じる道場に約40名程の生徒が稽古されています。

元ナショナルチーム所属の谷沢元輝選手も指導補助として加わられていました。

1・ウォーミングアップ

2・反応とサイドステップ

3・片脚ステップからの突き

【ウォーミングアップ】

体操からスタートし道場を縦に移動しながら身体を動かしています。

スキップ、サイドステップ、カリオカ、股関節回し、腿上げ等、足裏タッチ等を柔らかく1,2,3のリズムで。

観た感じそう広くなさそうに感じる道場に約40名程の生徒が稽古されています。

暫く続けたあと1名が前に立ちその他の生徒と対面。

ジャンプしたりバービーしたり、左右にサイドステップ入れたりとランダムでいろんな動きをひとつ入れ、みんなで間髪入れずに同じ動きで反応するアップです。

一定のリズムにならずテンポに強弱をつけたりといった具合で、グルグルと人が替わっていきます。

ここも自由な発想でジャンプしながら手を叩いたり、ブリッジ挟んだり、でんぐり返し入れたりする生徒もいてました。

側転からのジャンピングパンチなんかも。

【反応とサイドステップ】

始める前に重要なポイントをおさらいされています。

①グッドポジションで動く

股関節・膝・骨盤がしっかりと入った状態がキープ出来ていることを「グッドポジション」と定義付けされています。

例えばサイドステップの最中、腰が浮いてしまうと組手競技では即座に攻撃に入れなかったり、ガードが遅れたりしてしまいますのでその意識付けでした。

マーカーを使ったペア練です。

横に4色のマーカーを並べ、サイドステップでマーカーを入れ替え。

もう一方の生徒が合わせ鏡のように同じ動きをしてついてきます。

始めはゆっくりのリズムで足幅を変えず正確にグッドポジションで横にステップする練習。

②スピードをつけて動く

素早く正確に動き、その中でフェイントや切り替えしを盛り込んでいます。

自分はそれをしっかり観察し誘導側に惑わさずに動く練習です。

③構えた状態でサイドステップで動く

今度は組手構えのままサイドステップでマーカーを拾い動いていきます。

中腰のサイドステップから今度は、足が揃わないように注意しながらカニ構えで横の動きです。

「これからの組手はサイドステップ、横からの攻撃が出来ないと上位に上がれないよ!」

今の一番動きやすい状態を崩さないこと。

マットを滑るようにステップすること。

焦ってくると構えが崩れたり、真身になり中腰へと元に戻りがちですが、スピード感のある生徒は組手構えのままサイドステップしています。

【片脚ステップからの突き】

①軸足左右のステップ

これもペア練です。

組手構えで立ちペア相手が正面に立ち、相手の前足を持ってあげます。

片足が効かない状態でステップしながら、持っていた足を離し地面に着地する前に刻み突きを放つ練習をされています。

目的は手から入る突き方を身体に染み込ませること。

「足と手同時はもう極まらないからね」

持ってもらった手が足から離れた瞬間に突きを出すイメージです。

ブザーに合わせて練習しますが、手を離すタイミングは様々。

これを1本ずつ交互に繰り返されています。

「ポイントは軸足をしっかり作ること」

「普通のタイミングはもう普通に避けられるよ」

「ちょっと(タイミングを)ズラすと極まるよ」

「軸足のステップをもっと高速に」

②軸足前後のステップ

要領は①と同じで前後にステップしています。

「突きはしっかりと差し込むように」

「パートナーの手が離れた瞬間にパッと入る」(溜めて溜めてグーーパっじゃないよ)

「残心が遅くなったら意味が無いよ」(いくら入りが速くても残心が遅いのはダメ)(トータルで速くならないと)

「ステップだけでなく残心の速度もしっかり上げる」

③前脚を軸にする

パートナーは同じ方向を向き後ろ足を持ち前脚でステップします。

パートナーの手が離れて後ろ足が床に着いた瞬間に中段逆突きに入る練習に移りました。

「この時グーっとタメを作らないこと」(溜めてる時、相手に逃げられてるよ)

前脚のステップのスピードを養うことが目的で、後ろ脚が床に着いた瞬間の反射を使います。

「残心の後はそのまま気持ちを継続させ次の準備をしよう」

「細かいことだけど、気持ちを切らさずに練習していると試合中も集中し続けられるよ」

「普段の練習で輪切りにしたようなことしてると、試合中一瞬のチャンス逃すよ」

「どんな時も気持ちを継続させよう」

「気持ちの継続は自分次第だよ」

「今戦ってると思って気持ちを作ろう」

理にかなった良い練習をしていて、観ていて参考になることばかりです。

直ぐにでも道場に取り入れたい。

組手の楽しさを再確認させてもらえた練習メニューでした。

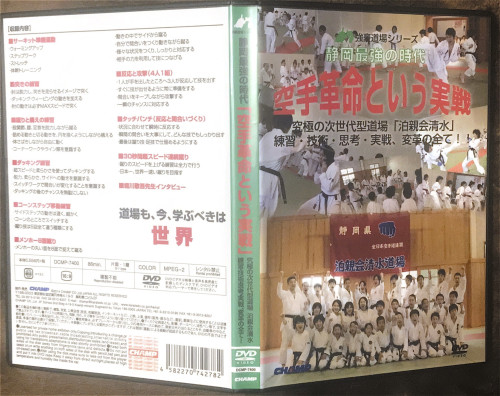

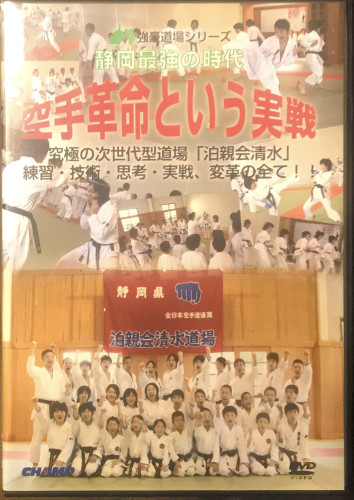

静岡最強の時代 『空手革命という実践』 究極の次世代型道場「泊親会清水」練習・技術・思考・実践、変革の全て‼ 3/3

Hello 2026!!

2025年最後のブログを書き上げるのに費やした時間はなんと12時間!

空っからの雑巾を絞るかの如く脳みそ使い果たし、空手はお腹いっぱいになってしまいました。

インスタで連絡もらった時に開く程度で空手からはキレイに離れて遊んでました。

年が明けて昨日、大渋滞の中ハンドル握りながら考えることと言ったら結局空手のこと。

そろそろ空手を欲してきたのか、これからのことをブツブツと独り言のように呟いていました。

「どうやって存在を知ってもらおか」

「どうやってコベカツを広めよか」

「小部中生が関心を持つにはどんなアプローチしたらええか」

「どうやったら体験教室に来てくれるかな」

「平日の夜に開くメリットとデメリットってなんやろか」

考えていくうちにアイデアが少しだけ湧いてきたので、初日としてはまずまずの手応えでした。

アナログ的なアプローチの中にSNSを上手く取り入れてみようかなと考えています。

書いては消し書いては消しの繰り返しですが、新しいことを始める時のワクワク感を感じています。

今、何を仕込むか・どのタイミングで勝負するか・数年後にどうありたいか。

先々のことを戦略的に思考することにこの上ない喜びを感じるタイプだと思います。

2026年もどうぞよろしくお願いいたします。

07・反応と攻撃(4人1組)

08・タッチパンチ(反応と間合いづくり)

09・30秒間超スピード連続蹴り

10・堀川敬吾先生インタビュー

【反応と攻撃(4人1組)】

4人1組となり1人(台)が手を出した位置に3人が素早く攻撃をしかけます。

台の人も反応する側も自由に技を出し単発・連打、突き・蹴りも瞬時に出し、台が倒れた場合素早く突いて3点狙いにいくといった具合です。

もちろん3人とも、身体を柔らかく使い瞬時に動ける体勢を整えています。

この練習メニューの目的は「準備」を作ること。

台の人は前方と左右に立つ3人の選手にランダムに両手を差し出しますので、合図が出た瞬間を捉えなければいけません。

ステップであったりタメであったり、常に準備が下に下に出来上がっていなくてはいけません。

「一瞬」が遅れると、この競技では命取りになることを指導されています。

「打ち終わったら準備」では無く「打ちながら準備」とのことです。

応用練習では、台の人が間合いを操作します。

前後左右に加え斜めにも動いています。

打込み側の3人は距離をキープしながら攻撃練習。

台の人が合図した瞬間がチャンス。

そのチャンスを自分の間合いの中から攻撃する練習を行っています。

「気づきの眼」

例えばある選手。

「前後の動きには強いが横の動きには一瞬遅れるな」

台になる人は、何気に合図を出してあげるだけじゃなく、ともに稽古する仲間の強み弱みに気づきを促しています。

選手同士の声掛けを大事にするよう指導されています。

素晴らしいことです。

この練習の後のアドバイスでは、一瞬のチャンスの時こそ自分のアイデアをもっと出し対応するように指導されていました。

【タッチパンチ(反応と間合いづくり)】

ペア練です。

2人並んで整列し自分の後ろに立つ人が背中をタッチしたら振り返り、状況に合わせて瞬時に反応する練習メニューです。

タッチした瞬間、程よい距離感まで下がってあげて打たせます。

これも自由な発想です。

・近間でダッキング

・真後ろに下がる

・斜め後方に下がる

・正体で構える

・逆体で構える

・しゃがむ

これらに対し瞬時に技を選択し攻撃する練習です。

アドバイスでは、

「瞬間の間合いを大事に」

「どんな技でもしっかり」

このような声掛けがあり応用練習では、最後の技は足技で仕留めるようなことも取り入れられていました。

【30秒間超スピード連続蹴り】

これもペア練でした。

1.5メートル間隔を空け台の人が上段に拳サポを構えて立ちます。

短めの寄せ足を使いながら素早く蹴り定位置までバック。

刻み蹴り 2本

裏回し蹴り 2本

戻し蹴り 2本

このメニューをグルグルと高速で回しています。

無酸素運動なのでとにかくキツいですが、蹴りのスピードを上げる練習ですのでキツくても全力で行うことが求められています。

ただ一言「がむしゃら!」

・火事になって家から逃げ出すくらいに全力で!

・それくらいに全力でやらないと、スピードは一生つかないよ!

・キツい練習だからこそパートナーは盛り上げてあげないといけないよ!

練習に移る前の最後の一言は、

「パートナーの人が、来ると分かっていても避けられない程の裏回しが蹴れること」

「裏回しで取りに行って、取れなかった時の戻し蹴り」

「最初から "次” を狙った裏回しだと相手も怖くない」

自分で もっと もっと!と思わないと。

もっとしなやかに!

もっと速く!

疲れた時こそパートナーが声を出し盛り立てていて活気に満ち溢れた練習をしています。

道場生たちを観ていて達成感の感じられる表情をしています。

【堀川敬吾先生インタビュー】

Q1 泊親会清水道場の生徒の技術が高い理由

A1 指導する際に心がけていることは生徒に自由に考えさせアイデアを大事にしています。突き方・蹴り方・構え方・フットワークの仕方も生徒一人ひとり身体の使い方が異なるので「こうじゃなきゃいけない」のような押し付けはしません。

スーパーテクニックと呼ばれるような技は身体を自由に使った技ですので、メンタル面も含めて変に固めないのが一つの要因だと思います。

Q2 今の練習体系が求めている理想形

A2 時代じだいによって、組手スタイルは必ず変化します。自分の現役時代の練習メニューで同じものはありません。自分の時は、「突いたら前」「顔面にくらっても前」が理想のカッコ良い組手でしたが、フットワークを使い相手に打たせずに勝つようなボクシングで言うダッキングを上手く組み合わせたアウトボクシングです。5年後10年後の組手スタイルを追い求めれば今負けないと思います。今後はもっとスピードが必要になるだろうし、もっと身体を柔軟に使えないといけないと思います。

ダッキング・ウィービングにあるように膝を使った柔軟な動きを追い求めています。

昔の空手は「前に前に出て」のような横綱相撲のような組手ですが、前で取っても下がって取っても、カウンターで合わせても、斜めから入っても突きは突きで同じ1点ですので、そのためには、どこからでも取れるように自由な発想が必要です。

前でしか取れない選手ではなくこれから先、後ろでも斜めでも取れるようにならないといけないと思い、いち早く考えてやっています。

メンホーを使った練習は、蹴りは顔のどこを蹴っても3点取れるので、取り入れています。相手が読めない動き、角度に変化をつけたりといった、効果があります。

Q3 今の練習体系を発想したきっかけ

A3 一番はギリシャのタナス選手が指導に来られた時。それが衝撃的でした。それまではやはり自分も「突いたら前」でした。

タナス選手の考えは「突いたら前じゃないよ」「突いたら後ろだよ」でした。そこが入口でホントに熱心に教えてくれました。

それが世界の組手に目を向けたきっかけでした。

Q4 静岡勢が大会で良い成績を残すようになったこと

A4 実際はこの1年ですが、取り組みはその前からです。アジアや世界、タナス選手のセミナーを経験した選手がいることがきっかけで、技の柔らかさや動きを学べたこと。

また静岡県から毎年、ナショナルチームに所属する選手が出ていることも大きく、全少・全中はもちろん獲りたいですが、意識がその先の世界に目を向けている点が要因だと思います。

Q5 子供自身に考えさせる練習方法

A5 ポイントを取る過程においては一切の決めごとはありません。自分が持つ現役時の固定観念を子供達に持ってほしくないので、技やフェイント、間合いの取り方なんかも自分の考えを押しつけません。5年後10年後その子達が指導者になった時、押しつけずそうやってほしい想いがある。そうするとその先が見えてくると思います。

子供達でグループを組んで練習メニューを考えたりすることもあり、例えばメンホーを持って突撃する練習メニューでは途中止まったりする事で間合いを変化させる。これなんかも生徒達が進化させた練習メニューです。途中でジャンプしてみたりといった具合にこの方が面白いと感じて生徒達がアレンジしています。10人いれば10人の意見を出し合える、練習出来る環境を整えるようにしています。練習メニューを認めてあげる、採用してあげることで生徒達はテンションも上がるしその練習をさらに一生懸命に異常な位こなすようになります。

この繰り返しで上達の速度が上がったり身につく技や面白い技がどんどん出て来ます。

Q6 ダッキング、足の動き、サイドステップを重要視する練習方法

A6 ダッキングに関してはボクシングの練習を取り入れています。突いたらダッキング、相手が来たらダッキングを使うようにしています。なぜかというと、中段カウンターや返し技というのはもちろん今の競技においてはよく使うものですが、スペインに行った時外国人選手は、日本の組手のようにそんなに差し合わず、必ず「避けてから打つ」「間合いを切ってから打つ」組手でした。スペインから帰国しダッキングの練習を取り入れるようになりました。

細かい動きも一緒で、それをすることによって一瞬の間合いを詰める・切る・左右に避けるのような俊敏さを養うためと、下半身の準備を大事にし瞬間的に動きが出来ないとダッキングも遅れてしまいます。細かいステップが出来ないと間合いも切れずただサンドバッグのようになってしまいます。

Q7 子供が楽しんで練習する秘訣

A7 子供と同じ目線に立つ。例えば子供が興味を持ってるようなことを自分が勉強しておき、会話の中で盛り込み子供の関心をこっちに向かせるようにしています。こっちを向いた子供は話を聞いてくれるし、一生懸命やってくれます。一時、自分も取りつかれたように絶対生徒を全少に行かせる、絶対日本一を獲らせるつもりで、怒鳴ったり怒ったりという時がありました。やっぱり子供たちは萎縮するし笑顔は無くなるし、結局自分の自己満足で子供達は大して強くならないという時期が凄くありました。

そこから凄く反省しいろんな先生に相談させてもらい考えを改めました。接し方を変えると子供達は意欲的になり結果が伴って来た。

「笑顔で楽しく」楽しいだけで勝てる程甘い世界じゃないので「時に厳しく」

指導者は子供達にやる気ださせてあげるだけです。

Q8 ガッツポーズを大切にする意味

A8 空手は武道でありますので礼節を重んじますが、ガッツポーズに関してはいろんな意見がありますが、自分個人の考えかたは組手は完全にポイントを競い合う競技ですので、嬉しい時、悲しい時は素直に感情を爆発させると周りも楽しいし空手道競技全部が盛り上がると思います。

感情を表さないのは武道とすれば正しいのかも知れませんが、スポーツとして見た場合何も楽しいとは思わないです。

楽しくないと観てくれる人がいなくなってしまうと思いますので、大会でもどんどんヤレって言ってます。

Q9 子供たちが空手を続けていくためには

A9 今年、小学校から中学校に上がる時、辞める生徒はゼロでした。部活と両立する生徒もいますし空手だけの生徒もいますが、辞めてしまう理由は空手が楽しくないから。

勝つ楽しさ、空手そのものの楽しさ、雰囲気の楽しさのようにいろいろな楽しさを経験させてあげることだと思います。

Q10 世界で戦うために重要なこと

A10 体幹です。この間も世界の空手を観てきましたが、体幹の弱い選手の突きや蹴りは見ていても弱いです。世界では旗が全く挙がりませんでした。メンホーをつけた日本の場合だとタイミングさえ合っていれば、ある程度取ってくれますが外国人選手の組手を観た場合、足の踏み込みに頼らず自分の体幹の強さで技を放っています。だから毎日の練習の中でそういうトレーニングを取り入れています。スタンプパンチ(ハンコを押すような弱い突き)にならず、体幹をしっかり捻り込んだ強い技じゃないと得点に繋がらなくなっていくと思います。

Q11 泊親会清水道場の未来像

A11 父親から言われたことですが、これから先も空手は無くならないだろうが空手の中身はどんどん変わっていく。その変化を敏感に察知出来ない道場はもしかしたら無くなってしまうかも知れない。変化(進化)出来ないと古いものとして淘汰されるだろうと教わりました。存在のあり方や変化を敏感に察知して常に先へ先へ。先を観れる空手道場にしていきたいと思います。父の考えに基づいて出来た空手道場ですが今、私の想うように好きにやらせてもらっています。

練習メニューを視聴して感じたこと。

男の子も女の子も活気があって、とても楽しい雰囲気で練習されていました。

楽しくないと続かない。

好きだからこそ自分を追い込めるんだと観ていてそう感じました。

この考えは参考にしたいと思います。

直ぐにでも道場に取り入れたいと感じた泊親会清水のDVDはこれにて完結です。

次どれにしようかな?

泊親会清水2、ルフェーブルセミナー、サジャドセミナーの中から選びたいと思います。

コベカツの方に全力投球しだすので更新の頻度がガタ落ちしますが、時々覗いてやってくださいな。

静岡最強の時代 『空手革命という実践』 究極の次世代型道場「泊親会清水」練習・技術・思考・実践、変革の全て‼ 2/3

こんにちは!

ブログ1本目のアップだけで、今まで観てきた空手教室のそれとはアプローチが異なっていました。

全国レベルの強豪道場の練習

ボクシングのエッセンスを上手く空手に融合させてる感じがします。

決して直線的な動きだけで勝負しない。

04・ダッキング練習

05・コーンステップ移動練習

06・メンホー8面蹴り

【ダッキング練習】

互いに向き合って、台の側が腕を差し出し後退します。

自分はボクシングでいうところのウィービングしながら左右に上体を振って進んでいきます。

これを後退しながらスイッチも織り交ぜワンツーを入れるパターンなんかも。

空手って0.1秒を競う競技ですのでリキむとスピードがガクッと落ちてしまいます。

「肘をスナップのように飛ばす」

「肩が強張らない」

この練習の目的は、脱力・柔らかさ・サイドへの動きを意識する

でした。

「ダッキングの後は無限にチャンスがある」

ダッキングで間合い潰して、突きで取れるし、蹴れるし、投げれるし

何でも出来る。

型にはまらず自由な発想で瞬間的に技を選択出来るようにランダムで同様の練習を繰り返しています。

”攻防一体”

防御の中に得点の機会がある。

そう指導されています。

【コーンステップ移動練習】

縦に等間隔でマーカーを並べています。

マーカーを挟むカタチでペア相手と向き合い、サイドステップ。

これを超細かく。

素早く。

前述したようにスピードを上げるには上体のチカラを抜き脱力します。

どれくらい細かくかというと見た感じ、親指1本分程度。

それくらい細かく刻んでいます。

膝に溜めを作り腰の高さも同じ。

とにかく地味でキツい練習ですが、先生を信じて懸命に続けられています。

次はマーカーまでステップしたらスイッチ取り入れています。

正体・逆体両方出来てスタンダードっていう感じでしょうか。

3つ目は距離の意識。

マーカーまで到達すると、自分は詰める・ペア相手は下がる

一気に2ステップで間を縮め、素早くバックステップまで。

次は実際に技に繋げていきます。

1・細かくサイドステップ

2・マーカーを超えたら強めにプレス

3・同時にスピードに乗った深いワンツー

これは単独で行っていました。

応用練習でこんなことも。

1セット目:刻み突き

2セット目:中段突き

3セット目:逆上

4セット目:上段上段

5セット目:上段中段

6セット目:蹴り

蹴り技に関しては5発(マーカーが5つ並んでる)全部違う蹴りを選択しないといけません。

「もっとしならせて!」

「アイデア!」

上手く煽っています。

【メンホー8面蹴り】

8面の場所は、メンホーの左右側面を上中下に分けてこれで6面。

残りの2つは後頭部と顔面。

刻み蹴り、

回し蹴り、

裏回し蹴り、

内回し蹴り、

後ろ回し蹴り、

これらの蹴りを駆使しゲーム感覚でとにかく8面を捉える練習です。

上段の側面に蹴りを極めようとすれば、普通に蹴ってもなかなか難しいはず。

遊びの感覚の中から、一人ひとりの自由な発想を育んでいるのでしょうか。

観てたらジャンピング蹴りで狙ったり、

ブラジリアンキックで縦に落としたり、

意表をつくサソリ蹴りで獲ったり、

巻き付けるような裏回し蹴りで狙ったり、

自由な発想で生徒が気持ち良さげに蹴れるようになったら、

ひとつ条件を追加。

「正面からは蹴らない」

「動きの中でサイドから蹴る」

蹴りは突きと比べ難易度も高く試合で極めるのも難しいです。

これは相手も蹴られたくないから足が上がった瞬間、敏感に察知します。

「動きながら蹴る」

蹴りの極意を学んだあとは、蹴りの打ち込み。

メンホーを手に持った突撃部隊を作ります・。

メンホー突撃部隊は縦一列にメンホーを持って並び、一人ずつ直線的に特攻。

それを、さっき学んだ動きの中から蹴る練習です。

大事なのは何も考えず蹴らないこと。

間合いを作りながら・動きの中から蹴る練習です。

蹴りを極めたら連続でどんどん突撃部隊がメンホーを持って突進。

それをいなしながら、その場その場の判断でいろんな技を繰り出す練習をしています。

技の引き出し、

状況判断、

サイドからの攻撃、

動きの中からの攻撃、

自分の間合いを作る、(後ろでも前でも)

突進してくるメンホーを待っちゃダメ。

自分からメンホーを迎え入れる(来させる)

それをいなしてサイドから蹴りを極める。

決して前だけで極めるんじゃなく、後ろに引き込んで裏回し蹴りもオッケー。

戦略的に引き込んでの技は良い。

「気持ちを前で作りなさい」と指導されています。

「前も後ろも横も斜めも」

「視野を広く」

蹴ったあと、その場に居つかず自分が動くことでリズムを作っています。

でも実際の試合はこんな単調な動きを相手はしてくれません。

応用編として、メンホー突撃部隊は動きにアクセントをつけていきます。

メンホーを止めたり、

メンホーを下げたり、

様々の状況を作り蹴る人はしっかりと対応する練習にシフトしています。

あっ!この距離は!

って時は、一旦間を切って仕切り直す。

その辺も状況判断です。

蹴りだけでなく、突きも加えています。

裏回し蹴り失敗の後、

いつもいつも技が極まるわけじゃないから、その後どう繋げるか。

対応する時は、足だけじゃなく身体全体を速く動かすこと。

相手の動きに合わせて自分の動きを弱めないこと。

次です。

技が極まりやすい瞬間。

それは相手とグチャグチャしてる状況と言います。

練習の中で極まる確率が高い状況の練習をたくさん行います。

相手との押し合いやもみ合いは、相手のチカラを利用して技に繋げます。

練習方法は5人1組。

自分以外の4人とおしくら饅頭のカタチになります。

メンホーでグーっと押され、瞬間的にフッと後ろに下がると、前の4人は一瞬チカラのぶつけどころを失い、無防備に近い状態になります。

その瞬間を取る練習です。

技を極められた一人は外れ、3人、2人と続けていきます。

途中どこでも良いので「投げ」を入れること。

強豪道場はこのような練習方法で空手脳を鍛えていました。

静岡最強の時代 『空手革命という実践』 究極の次世代型道場「泊親会清水」練習・技術・思考・実践、変革の全て‼ 1/3

こんにちは!

長い長い夏季休暇が終わろうとしている。

どこにも出歩くことなく、ずっと家でまったりとした時間を過ごしています。

久々に帰ってきた娘とともに、みんなでワンちゃんのお世話してたり。

珍しくお昼寝することもなく、PCの前に座ってるかワンちゃんと遊んでる幸せな連休でした。

まだ観てないDVDを視聴し、インプットとアウトプットを繰り返しています。

とりあえず観た内容を一度、頭で整理して文字化することでより理解が増しますので備忘録を兼ねてブログ化している次第です。

01・サーキット準備運動

02・突きの練習

03・蹴りと構えの練習

【サーキット準備運動】

柔道場で稽古されています。

それほど広さは感じられず、ひと試合分ちょいのサイズかな。

そこに約30名の生徒が稽古に励んでいます。

ランジ以降は、軸と体幹を意識させています。

軸の捻りを身体と連動させるよう意識させています。

・スキップ

・横向きグーパー

・カリオカ

・バックラン

・カエル飛びジャンプ

・後ろ向きカエル飛びジャンプ

・ダッシュ

・犬ダッシュ

・後ろ向き犬ダッシュ

・ランジ

・股関節まわし

・両足ジグザグステップ

・シャッフル

・組手ステップ

・組手バックステップ

・組手横向きステップ

・組手斜めジグザグステップ

・組手スイッチステップ

・組手足上げステップ

・四股立ちステップ(肩甲骨回し)

・スパイダーマン

・四股立ち手伸ばし

・拳立てほふく前進

途中、なるほどっ!と感じるアドバイスが。

組手ステップですが、下半身は限界まで全力で動かし、逆に上半身はリラックスさせる真逆の動きを言葉で意識付けされています。さらには肩甲骨を柔らかく使えるようにです。

これは道場でもなかなかもどかしく感じていたこと。

力みを無くしてステップを促すと余分な力は抜けているが、スピード感と強さが足りないどこか手を抜いた印象を受けるステップになっていました。

上半身と下半身を切り分けて使える(考えられる)ようにしないといけませんね。勉強になります。

下半身はMAXです。

組手ステップでは動きに「アクセント」をつけて、前足も後ろ足も柔らかく自由に使えるようにすること。

スパイダーマンの際、上半身は床から3㎝手前まで近づけています。

拳立てほふく前進はペア相手に片足だけ持ってもらい拳立てしながら腕だけのチカラで前進します。片足が宙ぶらりんなので体幹の強化にも繋がります。

【突きの練習】

堀川先生による突きの指導では、

軽くステップしながら、肘は脱力し突きを走らせるイメージで突きます。

ここまではよく理解出来ますが、突き方に対する考え方が異なっていてビックリ。

突きは、腕を伸ばしてから戻そうとすると遅くなり置き突きになる。

逆に、伸ばし切る前に引く意識でいると惰性で手が伸びる。

井岡選手(ボクシング)の左ジャブがお手本とのこと。

一列に並んで、真身のままジャブを繰り返し前進しています。

いわゆるシャドーボクシングしてます。

ジャブ!ジャブ!ジャブ!

右!右!右!

パパパパ パンッ!

シュッ!シュッ!シュシュッ!

こんな感じで相手の顔面イメージしながら緩いステップでシャドーです。

この時点で空手教室じゃない感が。

突きのイメージを声に出して表現させています。

今度は真身のまま、緩い動きの中で止まることなく上体をウィービングとダッキングの技術を加え、突きを走らす練習です。

ステップはスローでも肘のスナップはMAXで行うことが条件。

上手い選手は動きの中で軽やかにスイッチしてました。

ボクシングジムです。

技術指導とは別の部分で、選手同士の「声掛け」・「励まし」これを大事にされています。

例えば肘。

肘のスナップが上手く使えてなかったりする仲間がいると声をかけてあげたり選手同士で声をかけあってお互いに高め合っています。

【蹴りと構えの練習】

これもアップの延長です。

真身のまま股関節・膝・足首のチカラを抜き、ムチのように走らすイメージで左右の下段スナップしています。

これも無意識でやると手抜きのようなぬるい蹴りになりがちですが、そうならないよう言葉で注意を促します。

下半身はしっかりチカラを込め、ピシッと蹴りこんでいます。

上半身と下半身の切り分けです。

蹴りがヒットする瞬間を声でイメージするのも同じです。

上手いことダブルで蹴ってますね。

ここから利き構えでのステップ練

上半身は脱力して構え、円を描くように詰める動きと切る動きを加えています。

もうボクシングです。

十字ランダムかと思ってたら斜めを加えた8方向にステップ。

このステップに突きや蹴りを織り交ぜています。

前だけじゃなく、横の意識・後ろへの意識を促しています。

いろんな道場練を観てきましたが、これは初めて。

30名の生徒がコートに入った状態で、場外を意識した練習。

一斉にシャドーが始まります。

当然狭い空間でやりますので、いろんな人とぶつかりそうになりますが、ぶつかりそうになったら体(タイ)さばきしながら、自由に動きます。

対戦相手は当然前をイメージしますが、場外間際の意識を持つ練習です。

コーナーワークやライン際を意識して行います。

後ろにも目がついてるくらいに感度を高めさせています。

サークリングって言ってたかな。

これを8方向にシャドーしてます。

直線的な動きのイメージが強い空手ですが、ボクシング色が強い練習体系で興味津々です。

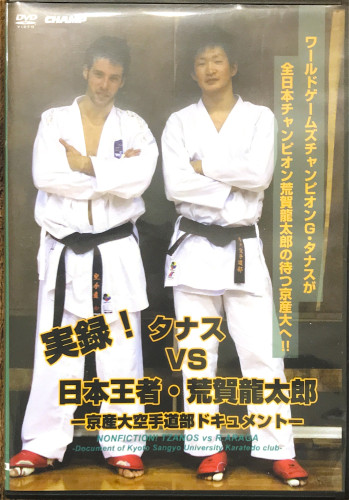

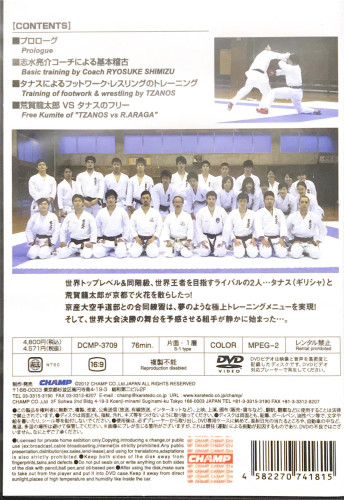

実録! タナス VS 日本王者・荒賀龍太郎 -京産大空手道部ドキュメント-

こんにちは!

夏季休暇中、PCの前で空手のDVDで勉強していますが、まだまだ観てないのが順番待ちしている状態です。

稽古が週2ペースで入ってるので放出する機会があまりありませんので、大型連休の時に吐き出しておかないと。

実にタナス選手のDVDは5本所有していて、ブログ化していない残りの1本はベスト空手シリーズ。

大昔に既に観ていますが、こちらの方はまたいつの日かブログにアップしたいと思います。

1・プロローグ

2・志水亮介コーチによる基本稽古

3・タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング

4・荒賀龍太郎 VS タナスのフリー

【プロローグ】

このDVDが発売されるより以前に出されていましたセミナーの様子。

タナス・フラッシュの2本。

基本編・応用編の紹介映像が10分程度流されていました。

過去のブログで上げていますので割愛します。

京都産業大学に到着したタナス選手。

部員と挨拶を交わします。

タナス選手の先生の流派が松濤館流とのことで、日本の空手に興味が高かったと一言ありました。

【志水亮介コーチによる基本稽古】

荒賀選手の横に並び、京都産業大学の生徒とともに固定式基本を行っています。

内容はこんな感じ。

・前屈立ち:左右の逆突き

・閉足立ち:片足逆突き

・閉足立ち:正面蹴り

・基立ち :正面蹴り + 逆突き

・基立ち :回し蹴り + 逆突き

・基立ち :左右刻み突き

面白かったのは、八字立ちの状態から瞬時に腰を落とし四股立ち突き。

これは、月井 新先生の「競技の達人」シリーズの瞬間脱力の練習方法と全く同じでした。

剛柔流の古川 哲也先生のクルルンファセミナーのDVDでも練習方法として触れられていました。

両掌底押え受けを八字立ちから瞬時に四股立ちを取る挙動でした。

高速落下する際、肩が上ずらないようにするためです。

落下の瞬間チカラ強い突きを出すには力んでいてはいけませんので、取り入れてるんだと思います。

ここからペア練に移ります。

中段逆突き:捌いて返し(刻み & 逆上)

足払い :ワンツー

足払い :逆逆

志水亮介コーチの指導が入ります。

ペア相手と前拳を握りあい、相手を引きつけながら自らは膝の抜きを使って下から逆上を狙う入り方を指導されています。

後ろ足始動だと「起こり」が出て、察知されてしまうから。

突きの軌道は斜め上を狙うように。

荒賀選手の逆上は残心とともに相手と密着し間を潰しますが、

一方、タナス選手といえば残心のタイミングでスイッチしながらV字に距離を取っていました。

どっちがどうとかでは無くてスタイルの違いが見て取れました。

このあとワンツーの打込みタイム。

ここでも違いが。

スピードに乗ったワンツーを繰り返す荒賀選手に対し、タナス選手は一本いっぽん異なるタイミングでワンツーを打込んでいました。

左右の振りから入ったり、

肩を少し動かして惑わしたり、

強めのプレスを挟んだり、

手と足でフェイント入れたり、

前拳をダランと下げた脱力状態の中から一気に踏み込んだり、

観ていて勉強になります。

しかも必ず3歩以上の高速バックステップで残心取っています。

【タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング】

京産大生に指導されています。

まず中段突き。

軸足の膝を前方に向けたエビ構えでした。

この構え方ですと、後ろ足で床を蹴って深く潜れるからでしょうか。

暫く突きの練習をした後、前膝を掻い込み自分の前拳でタッチしながら潜る中段突き。

2挙動にならないように沈みながら侵入するイメージ。

普段観ない入り方かな。

生徒たちもどこかぎこちなく感じます。

次、利き構えに立ち、

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・中段逆突き

指導のポイントは「2」の掻い込みをリラックスしながら高速で行うこと。

また、床の反動を上手く利用することを挙げられています。

それと中段は深く長い距離を突くように。

応用でプラス裏回し蹴りも。

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・上段裏回し蹴り

5・中段逆突き

次はペア練です。

シェアする技は逆逆。

ポピュラーな技のひとつですが、タナス選手のは明らかに他の選手のそれとは違いました。

これをコマ送りのように、かなりかみ砕いて丁寧ね種明かししてくれています。

日本の選手とは違い海外の選手は直線的な組手は行わずパーリングを使っています。

ボクサーのように身体を左右に振ったり、斜めから入ったりです。

まず「フリ」としてタナス選手の入り方は、左右にステップし相手を動かします。

1・前足鼠径部の締めを使いながら中段突きのフェイント

2・左側にクイックに身体を傾け左右の手を上下に入れ替えフェイント

3・今度は右側に身体を傾けてフェイント(これも手の入れ替え)

4・奥拳で相手の前拳を斜め下にパーリングしながら逆上(後ろ足を入れ替える)

このパーリングも前拳ではたいてもチカラ対チカラ勝負になるので、踏ん張られてしまい意味がありません。

踏ん張るチカラをいなすように、奥拳を使わないといけません。

フェイントとパーリングの組合せでドンピシャでスイッチ逆上を極めています。

足のステップは3歩だけ、

1,2の3でスイッチ逆上に入っています。

松久先生の逆逆は相手の "線"を身体ひとつ分横に上手くズラしながら入る方法を指導されていて、トップ選手の試合ともなるとコンマ何秒を競う競技ですので荒賀選手の場合、小指を上に向け肩甲骨開かせて突いています。

小指の向きひとつで肩甲骨の可動域が広がるので少しでも速く突くことが出来るからです。

タナス選手のは海外選手らしく持ち前の身体能力の高さを活かした横の揺さぶりから入る突き技の指導でした。

月井先生曰く日本は真っ向から勝負するIの組手に対し、海外の強豪選手は斜めから入るXの組手と表現されていました。

次の技は刻み蹴り。

タナス選手の入り方は2ステップでした。

後ろ足を素早く半歩寄せて2挙動で入る方法で荒賀選手はノーモーション。

これはちょっと意外でした。

スピード勝負の組手競技において、挙動の数が少ない方が早いに決まってると思いますがタナス選手は後ろ足をクイックに動かせばオッケーとのこと。

またこの蹴り方の方が相手がバックステップしたとしても、深く追いかけられると言ってます。

練習方法はペア相手に刻み蹴りし素早く残心。

追いかけてきた相手に追撃の「裏回し蹴り」もしくは「中段カウンター」

面白かったのは、ペア相手と交互に刻み蹴りをフルスピードで何度も続けていたこと。

蹴ったあと、蹴る前の位置に戻っています。

しかも正確に。

3つ目のエクササイズは投げ。

ルールが変わる前のセミナーでしたので内容は割愛します。

両手で掴んで投げています。

【荒賀龍太郎 VS タナスのフリー】

駆け引きの中から刻みを取ろうとするタナス選手に、前で潰しポイントを奪う荒賀選手。

なんという当て勘。

ドンピシャのタイミングです。

展開を作るのは大体タナス選手。

動いて隙を見つけては果敢に技を仕掛けるといった感じですが、一手速いのが荒賀選手でした。

途中タナス選手も、投げから突きに繋げて一本奪ったり。

逆体(サウスポー)にスイッチしたタナス選手に、今度は荒賀選手が前拳でパーリング。

荒賀選手の高速刻み突きをダッキングで上手く回避したり、フェイクの刻み蹴りをスウェイでかわしたりボクシングのエッセンスが多分に含まれています。

全体を通じて感じたことですが、タナス選手は終始リラックスした状態から技が飛んでくるので、攻撃に入る瞬間が分かりにくく感じました。

固い動きや獲りに行く気配が満々だと、それが余分な動きとなって相手に察しられてしまいますが、とにかく柔らかい印象。

途中、互いの手の内が分かりだしたところで、お見合いの時間がありましたが、状況を打破したのがタナス選手の「裏拳」

荒賀選手が完全に居ついてしまい反応すら出来ない程のスナップの効いた芸術的な裏拳でした。

荒賀選手の強烈なプレス。

プレス後の反応を見て、次の技に展開するつもりだったと思いますがタナス選手が、ほぼ同時に反応して逆突き上段を極めてしまいました。

スピードを活かしたプレスでしたが、反応の良さと人間離れした瞬発力でタナス選手が極めています。

荒賀選手の攻撃を良く見ながら、あらゆるボクシングテクニックを駆使し有効打を与えないディフェンス力。

先の先で取ることも出来る程の瞬発力。

後の先でもしっかり獲れる反射神経。

これを不要な力感無くノーモーションで繰り出し、しかも両構えでやってのけます。

こういった技術交流は良いですね!

競技のレベルアップにも繋がるし、トップどころが地方の至るところでセミナーを開催されることで底辺の拡大にもなります。

合間にプチインタビューがところどころ挟まれていました。

Q1・練習量はどの位ですか

A1・大会シーズンの半年前は筋トレなど主にパワーをつけるトレーニングを始め、スイミングや他のマーシャルアーツなどもそうです。大会前の1ヵ月間は空手だけを行っています。

Q2・組手の練習だけではいけませんか

A2・試合の練習だけではいけないと思います。もちろん試合前はそれで良いです。でも試合が無い時期には他の色々なものを取り入れた方が良いです。

気持ちを開いて自由に考える事は、組手の試合においてより良い結果に繋がるはずです。特に子供はそうだと思います。

Q3・日本の空手をどう思いますか

A3・最初に日本人はとても強いです。強いハート、サムライスピリッツがあり突き技はとても強くて速いです。でも私の考えですが突きと同じように重要な蹴り技、投げ技、ディフェンスを見失っているように感じます。空手は1、2年でどんどんルールが変わります。どこが変わったのかしっかり観て研究し、違う新しい練習を取り入れていく必要があります。古いものは古いです。それはテクノロジーの進化と同じでトップに立ちたいなら、それに対応していかなければいけないと思っています。多くの国はそれに対して憧れがあります。ただ、新しいこと、練習を取り入れるだけだと思います。

“無傷で勝つ”

タナス選手の組手を見て感じたことでした。