ブログ

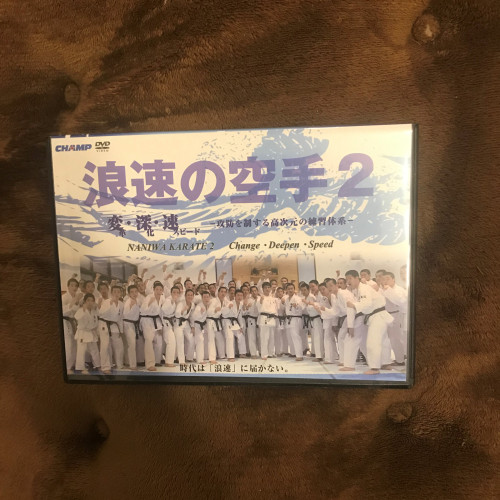

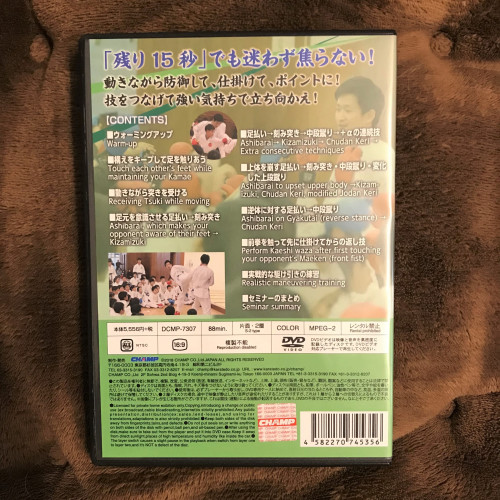

浪速の空手2 変革・深化・速スピード -攻防を制する高次元の練習体系- 3/3

いつもありがとうございます!

大阪の強豪校、浪速高校の練習を収録したDVDシリーズ2本目です。

チャプターが多いので3本に分けてシェアしたいと思います。

ラストです。

09・間合いの感覚をつかむ コーナー際の攻防

10・クールダウンストレッチ

11・今井監督のことば

12・今井謙一監督インタビュー

【間合いの感覚をつかむ コーナー際の攻防】

コーナーを背負って戦う時の注意点の説明です。

相手がリードして、コーナー際に立っているとします。

リードされている側は、少し詰めれば相手は場外・負けているので精神的に余裕が無いことから、ポイントを取り急ぎ直線的に深く詰めすぎとなり、前に出た時にカウンターを合わされると説明されています。(相手は待っている)

『攻め急いで深詰めしない』

大事なのは間合いです。

間合いとは目に見えるものではありませんので、チューブを自分(リードされていて攻撃したい側)の間合いに長さを合わせ互いに握ります。

チューブが弛んだら間合いが近い=相手に合わされる距離です。

弛みの無いほど良い張りをキープする練習です。

この練習のポイントは、自分の攻撃が届く間合いを理解していないと意味がありません。

この距離間を分かっていないと深追いしてしまうと言います。

さすがですね。

闇雲に練習を重ねるのではなく、眼に見えないものを可視化してヤバい距離・攻撃の間合いを身体で理解させています。

強さの理由がここに隠されていますね。

選手一人ひとり、懐の深さも違うでしょうし理にかなった練習(指導)方法と感じました。

ペア練習でコーナー側が左右に逃げる動きをした時の追いかけ方も指導されています。

・逃げる相手に対して平面で追う

・相手が休んだ後の次の動き出しの瞬間がチャンス

・自分の距離に入るまで攻撃を我慢する(攻め急がない)

次は攻守交代です。

自分がリード、コーナー側です。

引き込みで技を極めるには、『前』に出る動きがあってこそです。

後傾するだけ、左右にふるだけでは相手は釣られません。

横の動きを活かすには前の動きが重要になることを踏まえた上で、技を出す練習です。

大事なポイントはここでも同じ。

・上体を柔らかく使う(スウェイ・ウィービング・ダッキング)

・重心を落とし過ぎない(地面の反動を使って跳ねる)

・後ろ膝のゆとり(溜め)

・腰の安定(上に飛んでると無防備)

・リラックス(反応出来る)

・コーナーでは足を止めない(やられるから)

我慢して深詰めすることなくプレッシャーをかけ続け相手を前に出す練習や、

左右に振った瞬間、人間の心理としては前に詰めてしまいます。

そこを逆手にとる技です。

始めの前後左右斜め8方向のフットワークを使い斜めから刻み突きを出しています。

直線的な攻撃以外に斜めからの入り方を練習されています。

【クールダウンストレッチ】

練習後のストレッチでは、

・ハムストリングス伸ばし

・ランジの姿勢を取り股関節の可動域伸ばし

・前腿伸ばし

・肩甲骨伸ばし

・深めの屈伸を取り股関節の内外旋

ペアとなり入念に肩甲骨回りをほぐしていました。

【今井監督のことば】

・技をなんぼ練習しても、理にかなった動き・理にかなった戦い方をしていかな競技空手では勝っていけない

・強い選手の真似をしても良いが『なんでそうしているのか』を常に考えて練習する人と、ただ漠然と練習する人とでは結果に差が出るよ

・意識して練習しないとトップ選手にはなられへん

・苦手な技・苦手な時間帯いろんなシチュエーションを想定した練習が試合に活きる

・いらんものは切り捨てて新しい自分にアップデートしないと競技レベルについていかれへんようになる

・研究心や向上心を持って取り組まへんかったら強くなれない

・自分で物事を考えられる自立した選手にならなあかん(取捨選択)

・言われたまま動ければ大したもんやけどこれだけじゃアカンで

『自立した』

何度もこの言葉を発していました。

【今井謙一監督インタビュー】

・以前負けた強豪校の対策をキッチリたてた。

・チームのモットーとしていた事は、ライバル校のエース格の選手を2番手・3番手で勝ち切るようにすることをテーマに挙げていた。

・高体連のテーマが『最強の人から最高の人へ』とテーマを掲げていることもあるが、勝っても喜びを爆発させることはしない。(敗れた相手校を称える、礼儀の部分に立ち戻る)

・競技レベル・ルールの変化に感度を高めないと今後勝っていけない

・古き良き空手を変革することを恐れていては、将来生徒が苦労してしまうのでWKFのトップ選手の動きに準じた仕様に合わす

・自分自身が知る空手を捨てる必要もある

終始大阪弁で親近感が湧きます。

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 1/3

いつもお世話になります!

約10年前のDVDです。

参加選手の中には、今では現役を引退された方もいれば未だナショナルチーム所属の選手もおられます。

超一流選手たちがそろぞれの練習方法をシェアする画期的なDVDです。

内容盛りだくさんなので3回に分けてシェアしたいと思います。

1・篠原浩人のステップワークトレーニング

2・荒賀龍太郎の高速突きテクニック

【篠原浩人のステップワークトレーニング】

ミット(目安となれば何でも良い)を等間隔に準備します。

フットワークで往復します。

①腿上げサイドステップ

3メートル程度の距離を腿を高く掻い込んでスピードを上げてラテラル。

これを往復で繰り返しています。

②速く細かいステップ(前後の動き)

組手構えの姿勢で小刻みに等間隔に置いたミット(目安)を往復します。

前に詰める・後ろにバックステップ。

膝の溜めをキープしながら、両手のガードは下げません。

当時から、完全なるカニ構えです。

③速く細かいステップ(横の動き)

次は②の要領で横の動き(サイドステップ)でスタンス幅は崩してはいけません。

④速く細かいステップ(組み合わせの動き)

横方向に5回ステップし、前後に2回挟みます。

まずはゆっくり動きを確かめ、最後は小さく速くでフルスピードです。

⑤2人1組50秒ステップ(前後のみ)

2人組となり向き合って構え、30秒間前後に5回ずつゆっくりとステップします。

残り20秒は速く細かくステップに切り替えます。

上手いも下手も関係ないスピードトレーニング。

ゴールデンウィーク中に久々に観返してますが勉強になります。

早く皆と稽古したいです。

道場に取り入れたいメニューでした。

【荒賀龍太郎の高速突きテクニック】

(ペア練習)

①上半身を連動させて突く

手を伸ばせば届く距離に立ち、足の踏み込みは無しでしなやかに刻み突きを放ちます。

コツは腕だけで突かず、上体を連動させること。

お手本を見せながらサラッとアドバイスされていたことですが、身体が先に動くと突きの距離は詰まり、手が先だと距離が届きません。

腕と上体の連動があって初めて距離が合うとのこと。

やはりこの手のDVDは理論的に説明してくれるので、腹落ちします。

もう一つ。

王道的な突き方よりも裏拳の方がより速い。

あくまでも私の受けたイメージは、手首から先をスナップを効かして飛ばす感じでしょうか。

ボクシングのジャブに似ていました。

当然ですが手で突きません。肩甲骨を飛ばしています。

出来るようになれば、後ろ足を使って更に速く強く突けるようにします。

②前足を使った連続刻み突き

①と同様の距離から前足の踏み込みをプラスアルファします。

これを連続5本。

コツは、後ろ足に力が伝わっていることを意識です。

ポイントは、突いたらすぐに後ろ足のタメを作って次の準備をすることです。

もの凄いスピードとパワー。それと正確なコントロールです!

一流選手揃いの中から、拍手が沸き起こります。

まさにスピードドラゴン!

この練習の目的は、動きの中での一瞬の踏み込みを速くすることで、段々と踏み込みの距離を伸ばしていきます。

③前足を使った連続ワン・ツー

②と同じ方法で2本突きます。

考えてから突いても遅いので足さばきと体重移動意識して常に準備するのだそうです。

もっと分かり易く言えば、行くときには既に準備が出来ている状態です。

準備とは後ろ足のタメを指しているのだと思います。自然に出来るようにです。

ここで練習する選手たちの突きのスピードはボクサーのワン・ツーと遜色ありません。

力むと逆効果なので、「ムチを飛ばす」「スナップを効かす」感じで放っています。

④深く速く踏み込んで突く

自分の跳びこみの間合いから、刻み突きを出します。

荒賀先生は、前に入る時に膝を「抜く」と表現されています。

この「抜く」ですが、間合いを測る最中に頻繁に使っています。この抜きがタメにも繋がりますし、フェイントにもなり得ます。

なるほど!

フットワークで意識することは、膝と足首の柔らかさを活かしてフェイントします。

そういえば道場生のフットワークに動きが固い生徒が散見されます。

膝と足首の使い方で改善していこう。

間合いの詰め方は選手それぞれ個性がありますが荒賀先生は、

1・膝を抜きながら

2・相手に気づかれないように

3・後ろ足を引き付け

4・深く突く

所感ですが、抜く瞬間両太もも内側を絞っています。

動かしながら(ごまかしながら)と言ってます。

途中篠原選手が荒賀先生に、中段狙ってくる相手に対してどうしてんの?と質問です。

中段カウンターを狙う相手に対して、刻み突きを極めるコツも収録されています。

和道の対捌きに似ていて、前の肩の使い方です。

これは収穫でした。

浪速の空手2 変革・深化・速スピード -攻防を制する高次元の練習体系- 2/3

いつもありがとうございます!

大阪の強豪校、浪速高校の練習を収録したDVDシリーズ2本目です。

チャプターが多いので3本に分けてシェアしたいと思います。

本日は中盤です。

05・ボクシング流 上体だけでの攻防

06・複合練習 触り組手 + 足払い

07・反射神経を養う 扇打ち込み練習(・突き・蹴り・離れ際の攻防)

08・その場の対応力をつくる 十字ランダム練習

【ボクシング流 上体だけでの攻防】

ペア練習です。

互いに足を止め片側が高速で突きを放ち続けます。

自分は頭を振って突きをかわし続け、相手が構えた瞬間返し技を入れます。

足を固定して突きの攻防をしています。

ボクシングと遜色ない位、もの凄いスピードでこれを繰り返します。

動体視力がハンパではありません。

互いの全ての突きが顔面を捉えているのに一発も被弾することなく、膝を柔らかく使い上体をウィービングさせています。

ペア相手が構えた瞬間に反撃するパターンに加え、互いに反撃 → 反撃を繰り返す2パターンでした。

ポイントは頭を振り続けること。

今井監督曰く、選手が試合中ポイントを獲られる時は、頭を一度振った直後に突きを極められているそうです。

失点パターンを分析し、日々の練習に取り入れられています。

応用では、ペア相手が自分の両手で蹴りの軌道を描き、受け手が突きや蹴りを捌いて反撃する練習をされていました。

(直線的な突きの軌道にプラスして、フック気味の軌道で蹴りを出しています)

また、足払いやスイッチも織り交ぜながら上下に散らしています。

止まった瞬間ポイントを獲られてしまう意識で練習させていますのでノンストップです。

【複合練習 触り組手 + 足払い】

触り組手。

間合いの練習です。

足でタッチして良いのは膝下の足払いだけ。

突きで互いにポイントの実をタッチする感じです。ボクシングで言えばマススパーでしょうか。

動きだけはフルスピードで、技は60%程度に出し合います。

とにかく互いに見合う時間が無く動き続け触ったあと、自ら仕掛けることで躍動感を掴む練習をされています。

途中今井監督が優しい口調で一人ひとりに的確なアドバイスを挟みます。

「ガードの上突いてんぞ!」

「どうやってガード下げさすねん!」

フルスピードで動きつつ、瞬時に状況判断も求めていきます。

なるほど強い理由が少し分かった気がしました。

理にかなった動きを指導するとともに、激しく動きながらも状況に応じて頭の中で戦術を選択させています。

頭の回転が速いんでしょうね。

【反射神経を養う 扇打ち込み練習(・突き・蹴り・離れ際の攻防)】

7人練習で行う練習で、出す技を決めています。

攻撃は1人、台が6人が扇に並びます。

1人目:刻み突き

2人目:スライド刻み突き

3人目:逆上

4人目:切り返し逆上

5人目:ワンツー(上段 中段)

6人目:ワンツー(上段 上段)”中段突きのフォームで上段突き”

1本打てば、立ち位置にバックステップで戻り次の攻撃に移りますが、

大事なのは突き終わりスイッチする際、逆の手で相手を押し空間を作ることが必要です。

相手がビクともせずバックステップすると相手に追われ反撃にあうと指導されています。

どの技も、技が詰まらず相手の後方へ抜けていくイメージで思い切って突きを飛ばすことを指導されています。

また切り返し逆上では、相手の突きの軌道上の外側から入っています。

この技術は松久先生や荒賀先生、月井 新先生も同様の入り方を紹介されています。

突きの瞬間、小指を上に向ける技術なんかも3者に共通する長い突きを出すためです。

(身体が出来上がってくる中学生からでしょうか)

真っ直ぐで勝負すれば、相手の刻みの方が絶対速いですので軌道を変えることで避けながらポイントを獲りに行きます。

しっかり自分の奥拳で相手の刻みを封じながら切り返して逆上を極めています。

同様に台を配置し次は刻み蹴りの練習です。

刻み蹴りのフォームはお尻を前に突き出すイメージが大切です。

1人目:中段蹴り

2人目:上段蹴り

3人目:中・上(ダブル)

4人目:裏回し蹴り

裏回し蹴りも状況によって使い分けを指導されています。

相手が前に出てきた時(カウンター)の裏回し蹴りは膝を曲げて巻き込み、

自分から仕掛ける裏回し蹴り刺すイメージで足を伸ばします。

次は、後ろ足で相手の背部への蹴りです。

1人目:中段回し蹴り

2人目:裏回し蹴り

3人目:足払い → スイッチ → 刻み突き

4人目:足払い → スピン(後ろ回し蹴り)

中段回し蹴りの意識は「膝の引き寄せを速く」

近間の攻防です。

このDVDの収録時、掴みに関するルールに見直しが入った時期でした。

相手の道着を掴んでの攻撃が許されていましたが、掴みは一瞬だけに変更されました。(今も)

現在は掴んだまま突きを2回出せば、カテゴリ-2の反則です。

ルール変更に対応した練習をされています。

シチュエーションはこんな感じ。

自分刻み突きを仕掛けた → 相手がダッキングしてかわした→ 掴んだ → 技出す!

ポイントは4つ

①一度相手を引き寄せてから離して突くこと

②引き手は大きく取る

③攻撃によって道着を掴む位置が異なる

④引き寄せたければ押し、離したければ引き寄せる

(相手は反発するのであえて目的とは逆を行い、相手をコントロールします 高度!)

1人目:逆上

2人目:刻み突き

3人目:裏回し蹴り

4人目:背部へ中段回し蹴り

5人目:投げ

ダッキングしての投げは、相手の襟を真上に持ち上げることと、隙間を作らないように。(スペースがあれば逆に投げられるよ)

ルールが変われば戦い方も変わっていきます。変化に順応出来た人が勝ち残っていくんだと思います。

戦い方や戦術を指導者が研究に研究を重ねた努力する姿が容易に想像でき浪速高校は、いろんな場面を想定して練習されています。

強さの理由が分かったような気がします。

【その場の対応力をつくる 十字ランダム練習】

応用編では、台の選手が自由に動き回ります。

台の人がランダムに自分の番号1・2・3・4と声をかけ、瞬時に向きを変え順番に向きを変え攻撃を仕掛けます。

前から、横から、後ろから360度相手がやって来ますので、距離や間合い・タイミングによって出す技を瞬時に選択しています。

一撃も食らわずに行うとなると、もの凄く反射神経が上がる練習方法と言えます。

周辺視野も無いとついていけませんね。

改めて、書きますが真身で構えていては、次の相手が背部にいたら絶対に一手遅れてしまいます。

「先の先」・「後の先」ともに反応速度を競う競技空手では、これは致命的です。

なぜ真半身の構えなのか、十字ランダムの練習を通じて、横の動き・後ろの動き・斜めの動きに対し理にかなっていることを

DVD向けに論理的に説明してくれています。

その他のアドバイスでは、膝のゆとりの重要性を伝えています。

浮いていては、技に入る直前体勢を作る動作が入るので、膝のゆとり(溜め)が常に必要です。

また、十字ランダムが得意な選手に共通することに腰(高さ)の安定が挙げられていました。

観ているだけで勉強になります。

浪速の空手2 変革・深化・速スピード -攻防を制する高次元の練習体系- 1/3

いつもありがとうございます!

大阪の強豪校、浪速高校の練習を収録したDVDシリーズ2本目です。

チャプターが多いので3本に分けてシェアしたいと思います。

まずは前半です。

01・ストレッチ準備体操

02・理にかなう真半身の構え

03・攻防の反応力を磨く 連続ミット蹴り

04・しなやかな蹴りと柔らかい上体を作る 高速蹴りの攻防

【ストレッチ準備体操】

腕の付け根、肩甲骨回りをゆっくり入念にストレッチです。可動域が大きいと長い突きを放てますので組手選手は特に大事にしているのではないでしょうか。

他には両腕を頭上で組み脇腹を捻じるようにストレッチしたり、振り子のように足を振り回し股関節回りを緩めています。

次は、一列に並び動的ストレッチ。

ここでも肩甲骨回りを前後左右に伸ばしながらです。

腿裏を踵でタッチしたり、カリオカで腰回りをツイストしたり、足上げで股関節回りを緩めています。

下半身を使ってサイドにウィービングしたり、ジョグ・サイドステップ・ダッシュでした。

ステップワークでは、両足抱え込みジャンプや、その場で足を高速で入れ替え・サークルに回ったり、組手構えでスイッチでした。

【理にかなう真半身の構え】

構えについて説明です。

今井監督は、今(当時)の組手競技にマッチした自身の考えを論理的に説明されます。

昔と今の違い。

なぜこうするのか。

昔のままだとどんなデメリットがあるのか。

競技空手は当然の如く、年々進化(変化)していきます。

当時は効果的だと考えられていた技術も対策を練られ通用しなくなったりしますね。

共通したルールの中で、試行錯誤しながら独自のスタイルが生み出されていきます。

競技空手もまた、生き物と同じで変化を繰り返していきます。

練習に入る前に意図を説明されますが、とても分かり易い言葉でスッと頭に入ってきます。

この真半身の構えは、『競技の達人』でお馴染みの月井 新先生のDVDでもまったく同じこと内容を触れられており、2024年現在でも有効とされる構え方です。

真身がなぜいけないのか、簡単に説明するとこうです。

・真身に構えると、自分から相手の突きを迎えに行く(急所を晒しているから)

・国際大会や強豪校と対戦する時、真正面(顔)から入ると裏回し蹴りをもらう(両足が前に向いてるので前に出る推進力で後ろに反応が出来ない)

今の競技空手で主流な技の入り方は、前だけでなく横からの入り方や斜めも有りますので、ボクシングの様に上体を振って左右にウィービングする技術も導入されています。

真身だと、前でぶつかり合う勝負には有効でしたが、立体的な技には対応が遅れてしまいます。

そこから生まれた構え方が、真半身の構え。

おそらくDVDの撮影と言うことで、この構え方の利点を改めて丁寧に説明してくれています。

・しっかり真半身となる

・両膝は常に余裕を持たす(溜めを作る)

・膝は落とし過ぎない(前足が張ってしまい動きにくい)

・目線の高さを上下させない(ブレると戦いにくい)

・ステップは地面の反動を利用する(跳ばず沈む)

・固まらずリラックス(反応出来る)

・つま先の向きは斜め外を向く(バックステップしやすい)

足を止めて前を向いて圧をかけながら、どっしり、どっしり進んでくる構え方は戦い易いとも言っています。

(勝てる確率が下がるとまで言ってます)

説明はここまでで真半身の練習です。

まずは全員で自分の得意構えで前後左右斜めの8カ所を自由にフットワークします。

アドバイスはこうです。

・自分の前に相手を想定する

・構えを下げない(あえて隙を作り相手を誘うのは良い)

・両手とも常に拳サポをターゲットに向ける

・地面の反動で跳ねると躍動感が生まれる

次に構えだしについて。

勝負始め!

続けて始め!

構えだしが遅れると、間合いの作りが出遅れてしまいます。

足タッチです。

常に動き合い、互いに足を踏みあいます。

上体は力を抜き、足は細かく動かし決して止まりません。

目的は、その場に居つかないこと。

足が止まっていては的になるだけです。

短い秒数で集中して練習しています。

次もペアとなり互いに両手を繋ぎ片方が誘導、もう片方は離されないようついていきます。

前方・後方・左右・斜めをランダムにフットワークします。

改めて説明しますと、真身の場合、後ろ足が前方に向きますのでバックステップすると膝が伸びあがり上手く下がれません。

後ろ足の溜めが無くなり上体が上がってしまうと、瞬時に攻撃に入れません。

つま先をㇵの字に開いておく理由が明確となりましたね。

この練習での注意ポイントは、

・膝のゆとり

・腰の安定

・リラックス

これは今のゆり生に、持ってこいの練習です。

誘導側は、前後左右に動き技を仕掛ける距離感を掴み、ペア相手は間合いを保つ練習です。

間合いが詰まると突き(蹴り)をもらうことを学べますね。

誘導側が下がり、ペア側が前に引っ張られる瞬間が力みがち。

相手に動かされた、この瞬間が危ないと説明されています。

力むと居つく(固まってしまうこと)からです。

居つくと反応が一手遅れます。

上体の脱力を意識して膝下だけで動くイメージです。

ビックリしたのは、これは誘導される側の練習です。

突然方向転換しても、力まず距離を保つ練習になっていること。

誘導側が力んだ瞬間があれば即座にペア相手にアドバイスしています。

誘導側が相手を騙して距離を詰める練習だとばかり思っていました。

ここから、実際に突きに入る時の姿勢について説明されています。

例えば、両足を揃えて前方にジャンプする時、距離を出そうとすると自然に空中でお腹を前に突き出しているはずです。

これは突きも同じで一気に間合いを詰める時、相手の懐に飛び込む時にも共通します。

入りの基本は『お腹の意識と斜め前方に向かって』と説明されています。

もうひとつポイントについて。

本来ポイントとは目に見えないものですが、スポンジのボールで可視化し分かり易く説明してくれています。

ペア相手に胸の前にボールを置いてもらい、自分は大きく前方に腕を伸ばしポイントの実を取りに行くことを指導されています。

当然、自分の胸にもポイントの実がありますので、素早く間合いに入って実を奪われないように下がらなければいけません。(残心)

ゆりの生徒には、落ちてくるボールを落とさないように掴むイメージで刻み突きを放つ指導をしたことがありますが、理屈は同じです。

突きの基本は、いかに速く長く出すかです。

正面を向いた真身の構えだと、膝が詰まって距離が出ません。

真半身で突いた手をそのままにして、体勢を真身に変えると腕(突き)の距離が短くなるのが一目瞭然ですね。

真半身で身体を捻って突くと長い距離が稼げます。(あと斜め上とお腹を出すこと)

突きの指導では、腰が上手く使えない選手に対し、突きを相手の顔の前で止めるのではなく、顔の後方へ貫通させる指導をされていました。

【攻防の反応力を磨く 連続ミット蹴り】

テコンドー用のハンドミットを使って自由に蹴りの練習です。

ここではミットを持つ人のスキルが問われます。

動きの中からミットを自在に構え、攻撃させます。

攻撃する方は、瞬時に距離間を測り攻撃を繰り返し咄嗟の反応力も養っています。

・単発の蹴り

・蹴りの変化(中段 → 上段)・(刻み蹴り → 裏回し蹴り)

・突き → 蹴り

・スピン(後ろ回し蹴り)

・足払い → 突き

・蹴り → スピン

・突き → 蹴り → ダッキング

・突き → 引き込み(裏回し蹴り)

・背面への蹴り

・ゼロ距離からの蹴り

・逆体にスイッチしての蹴り

・足払いを捌いてからの突き

【しなやかな蹴りと柔らかい上体を作る 高速蹴りの攻防】

ここまで蹴り(攻撃)の練習ばかりでしたが、蹴られると最大3失点しますのでガードも出来なくてはなりません。

メンホーをつけた選手が膝立ちで構え両手でブロックし、攻撃側は蹴りの変化と連続蹴りの体勢作りを身につけることが目的です。

人間の心理として、蹴りが飛んで来たら怖くて目を瞑ってしまいますが、これは「慣れ」と言います。

あえて膝立ちさせている意味は、顔の高さを下げ上段に蹴りが多く飛ばすこと。

両手での受けは、手を出しているだけでは吹っ飛ばされてしましますので、瞬間脇を締めて張る意識です。

連続蹴りについてこれない選手は、次第に両手のガードの外に頭が移動しそこを狙われてしまいます。

蹴る側は、膝下を柔らかく使う意識を持ちます。

足を降ろさず何本も連続して蹴りますが、疲れて降ろした瞬間また地面の反動を使って間髪入れずに何本も蹴ること。

膝立ちの次は、利き構えで片膝立ちし繰り替えしますが今度は足払いが飛んできます。

下の意識を持つとともに上段のガードを両手でします。

また、上体を柔らかく使いスウェイバックも取り入れていました。

受け側のポイントは、

・目を瞑らない

・脇を締め腕を張って捌く

・顔を振らない

・上体が前に突っ込まない

・上体を柔らかく

上級者コースの練習メニューの紹介でしたが、何より今井監督の分かり易い例えを交えた説明に感心させられます。

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー4 龍太郎伝 「戦術の基本」-足払いと前拳の仕掛け技- 2/2

こんにちは!

荒賀竜太郎のチャンピオン組手セミナー 後編です。

06:上体を崩す足払い → 刻み突き・中段蹴り・変化した上段蹴り

07:逆体に対する足払い → 中段蹴り

08:前拳を触って先に仕掛けてからの返し技

09:実践的な駆け引きの練習

10:セミナーのまとめ

【上体を崩す足払い → 刻み突き・中段蹴り・変化した上段蹴り】

自分の前足で、相手を前から斜めに力を加える足払いだったが今度は、

自分の後ろ足で、相手を刈る方法です。

これにはコツがあり、後ろ足を直線的にぶつけても相手は耐えられます。

自分の後ろ足で相手の足を指先の方向に動かせば、簡単に相手を崩せます。

前足でも可能です。

これまでは、相手の表面を蹴っていましたが、相手の足の裏側にまで入れてみると転がせます。

但し、入れすぎると相手との距離が更に近づくのでリスクを伴います。

ポイント:前の手でガードし、軸をずらして足を払います。

軸をずらすとは、自分の後ろ足を相手の背中側に大きく踏み込み正中線をずらすという意味です。

これを、

①前の手ガード

②後ろ足の軸ずらし

③前足で足払い

を連動させます。

足払いが決まった時相手とは、I(正面)で向き合うのではなく、X(横)で崩しています。

たとえこかせなくても、ほんの僅かでも体勢を崩すことが出来れば相手は一手遅れることになりますので、こちらの技が極まる確率はグンと高まります。

とても有効なテクニックだと言えます。

駆け引きの中で足払いの意識を植え付けさすと、相手は試合中考えることがひとつ増えます。

試合運びの中で相手に足払いを警戒させることで、次繰り出すこちらの技がより効果的になります。

練習では、

①足払いで相手を崩したら刻み突きで極める

②崩したその足で中段蹴りを極める

③足払いを見せながら上段蹴りに変える

さんざん相手に足元を意識させた上で、上記3つのバリエーションを練習していました。

ポイントは相手を崩すこと。

崩れた相手は体勢を整えることからリスタートなので焦る必要はありません。←これ大事

中段蹴りも焦らず、足払いした足を降ろして蹴ります。

上段蹴りは、サイドを使って足払いを空振りしたあと、上段に持っていきます。裏回しを意識させて、逆を蹴るなど変化させます。

【逆体に対する足払い → 中段蹴り】

お互いに足のポジション取りから始まります。(互いに外を取りたがる)

相手の前足が開いている分、前から蹴ってもビクともしません。

なので、後ろ足で内側から蹴り外に崩します。

力の加え方は真っ直ぐでは無く横です。

出来るようになれば、足首で相手を持っています。

内から触ったあと、その足で中段蹴りを練習しています。

【前拳を触って先に仕掛けてからの返し技】

相手の前拳を触っても上体を崩すことは出来ないが、相手の手をずらしたり居つかせることは出来る。

足払いしてくる相手、前拳を触ってくる相手、フェイントをしてくる相手には、動いた瞬間を狙ってくるのは当たり前です。

なので逆にそれを利用します。

ペア練習です。

自分が触ったら、相手は攻撃し、攻撃されたら自分は前で返す練習を行います。

要するに、自分からしかけて(誘っておいて)、きた技を捌いて返す練習です。

ペア相手は、触られたら即反応する練習も兼ねています。

ポイント1:

後ろ足に溜めを作って「イチ」で跳びこめる準備を作っておく

ポイント2:

前で誘って引き込んで返す

ポイント3:

「入るふり」も交える

ポイント4:

触り方は足払い同様に、出来るだけ距離を空ける

(逆に触らない時は、上体を前後してフェイントしても良い)

相手には「1」で跳びこむための距離があるので、そこを利用して距離が短くなったところを返します。

このあたりの誘い方の駆け引き(騙し合い)は、かなり高度です。

いろんなテクニックを伝授してくれていますが共通してることは、足元だけじゃなく上体・手も使って相手と間合いの騙し合いをすることです。

返し技ですが、突きは引き手をしっかり取って、前の手で相手を押えます。

【実践的な駆け引きの練習】

次はフェイントありで相手に触りにいきます。触られた方も1発目に反応しなくてもOK。

間合いを切るだけでも良いし、好きなタイミングで突き技を出します。

触る方は常に意識を集中させ警戒しないといけません。また、触ったらそのまま突きに入っても構いません。

触ったら下がって引き込んでも良いし、そのまま突きにいっても良いので、だんだんと実戦に近づいてきました。

パターン練習の総まとめで、実戦形式になっていきました。

もちろん仕掛ける側は足払いも入れていきます。

良い練習方法ですね。それぞれにテーマを持たせてのパターン練習ですので技の引き出しが増えると感じました。

ある程度道場のレベルが上がったら、こんな練習を取り入れて全体の底上げをしたいと思いました。

【セミナーのまとめ】

01・前拳と前足を上手く使って相手をコントロールし、相手にやりづらさを感じさすことが今日のテーマ

02・触る瞬間は、相手に取ってもチャンスである ワンパターンな入り方だとそこを狙われる

03・なので「02」を利用する 引き込んで返す

04・駆け引きのひとつとして覚えておく

05・夢や目標を持つ 結果だけを求めるのではなく、達成するために何をしないといけないか自分なりに考える

06・練習は考えてやる ただ単にやるのではなく、質の良い練習を行うこと