ブログ

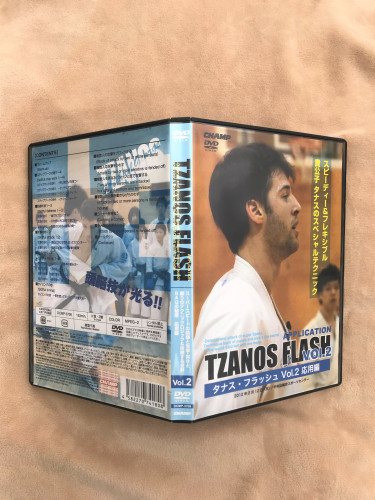

タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 4/4

元旦にブログで新年のご挨拶を申し上げた後に災害が起きてしまいました。

能登地方の強い揺れと津波の報道に驚きを隠せずにいます。

夜になり視界が確保出来ない中、寒さも懸念されます。

被災された方々の心痛ははかり知れません。

被害に遭われた方の無事を祈ることしか出来ませんが、どうか用心してお過ごしください。

ブログの準備は整えていましたが、アップする気になれず一旦は見送りの方向でしたが、あと1本だけ載せ暫く状況を注視したいと思います。

タナスセミナー応用編 いよいよ最終回です。

10・複数人の攻撃を動きながらかわす

11・コーナーを背負う

12・多人数の攻撃をかわす

13・クールダウン

【複数人の攻撃を動きながらかわす】

1人 対 3人となり、大きくコートを使った練習です。

まず1人が3人相手に攻撃を仕掛け、ブザーが鳴ると攻守交代。

これまで同様に、返したりカウンター取ったりしながら3人組の攻撃を防いでいます。

これを一定時間繰り返し練習しています。

なかなか面白い練習だと思います。

いろんな動きの中で次どうするか瞬時に判断しないといけません。

【コーナーを背負う】

コーナーの隅を使った練習です。

一歩も後ろに下がれない状況で、攻防を繰り替えします。

上手くダッキングを使った逃げ方やスコアの取り方を紹介されています。

1人5秒程度の攻防を3人連続で行ってます。

【多人数の攻撃をかわす】

6人1組。

練習後のクールダウン的な感じです。

もはや空手ではありませんでしたが、楽しみながら技をかわす遊びのような感じでセミナーを終えました。

【クールダウン】

ゆっくりとその場で足ふみしたり、腕を振ったり、正面蹴りの要領で足を蹴ったところで止めて引いて後ろ蹴り。

これをスローで行っています。ゆっくりすることで体幹も鍛えられますね。

正座・黙想・礼

でセミナーを終えました。

独特のリズムでフットワークをするタナス選手。

攻撃に転ずる間が、他の選手と異なりいつの間にか間合いを詰めています。

「おこり」の無さ、力感の無さがなせる業なんだと思います。

来る気配が無いタイミングで入るリズム感。

この感覚を掴む事が出来れば容易にポイントが取れるんだと思います。

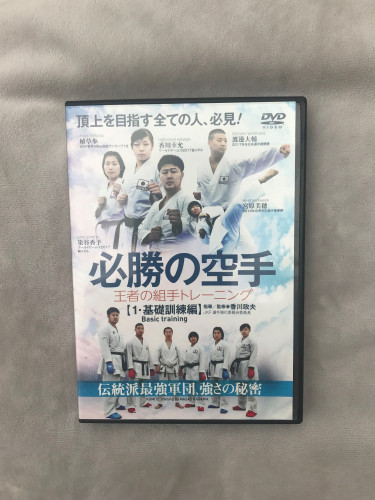

必勝の空手 王者の組手トレーニング 【1・基礎訓練編】1/2

こんにちは!

全日本空手道連盟ナショナルチーム前監督、帝京大学空手道部師範 香川政夫先生率いる帝京大学空手道部の稽古を収録したDVDです。

門下生の中には残念ながらメダル獲得とはなりませんでしたが、植草 歩選手・宮原 美穂選手は東京オリンピック2020に出場しましたね。

同じくオリンピック出場した染谷 真由美選手のお姉さん香予選手、香川先生の息子さん幸允選手。

第45回 全日本空手道選手権大会で荒賀選手を破り優勝した渡邊 大輔選手等、錚々たる顔ぶれです。

普段行う基本稽古をVoL.1では2回に分けてシェアしたいと思います。

伝統空手特有のスピードと爆発力はチューブトレによって生み出されます。

組手が大好きな選手にはとても勉強になる内容だと思います。

1・基本動作

2・移動動作

【基本動作】

-立ち方と運足-

立ち方と運足の説明からですが、帝京大学で習う流派は松濤館流。

非常に細かいことですが、松濤館流の前屈立ちは糸東流よりも更に深い立ち方となります。

前屈立ちでは前足の体重をグッとかけて立ちます。

前足足首は開かず・膝もしっかり曲げる。

軸足のハムストリングスはしっかり張ることを意識して、腰に手を置き移動します。

次、前膝を深く曲げたまま大きく前に跳びこみながら移動基本しています。

ポイント1:後ろ足の曲げ伸ばし。

ポイント2:後ろ足も開かない。なるべく正面を向ける

3つ目はここからは組手構えでの送り足です。

いわゆるエビ構えです。(真身となり後ろ足つま先は正面向き)

後ろ足のバネを使います。

前足主導で大きく前に出て後ろ足はバネを使ってついてきます。(この時から組手構えです)

4つ目は2ステップ

後ろ足を前足付近にまで寄せ、前足を大きく前に跳ばします。

ポイント1:後ろ足は素早く半歩引き付ける

-手技の基本-

チューブトレーニングです。(各5本やってます)

テンションのかけ具合は、その人の力によって距離を調節する必要があります。

緩すぎても張り過ぎても練習になりませんので、現状の力に応じて少し負荷をかける位が良い

柱にチューブを結び、先程の立ち方となり前屈立ち / 中段逆突きです。

ポイント1:構え方は目一杯身体を開く → 腰・後ろ足の力を使う → 突きのスピード・威力に繋げる

次は、実際の中段逆突きの要領で前足を大きく踏み込み逆突きです。

今度は、組手の動きの中から中段逆突きです。

ポイント1:特に後ろ足のバネを意識します

チューブを持ち換えて刻み突きです。

①腰を落とし気味に構えその場で刻み突き

ポイント:腰と身体の回転で突き手の肩を押し出して突きます(縦拳で構え捻ってます)

②半歩出て刻み突き

ポイント:後ろ足のバネを使い前足をスライドさせてます

③追い突き

ポイント:チューブを持ち換え一歩前に出て追い突きです

④跳び込んで追い突き

ポイント:これも後ろ足のバネで強く跳び込みます

-足技の基本-

①正面蹴り

チューブを軸足に巻き前屈立ちから正面蹴りします。蹴った足は後ろに戻します。

ポイント1:チューブに負けて振り回されないよう前足にしっかり重心を乗せ蹴ります

ポイント2:蹴り足を前に放り投げるのではなく、しっかり抱え足を取ります

②蹴込み

ポイント1:足筋・腹筋の全てを締めて蹴ります

ポイント2:体幹を意識して蹴ります

③回し蹴り

ポイント:引き足を取りながら後ろに下ろします

④裏回し蹴り

ポイント:腰を内から外に持っていき蹴ります

⑤回転後ろ蹴り

ポイント:前足踵を回すとともに回転し蹴り足の踵で蹴ります

⑥踏み込み前蹴り

ポイント:1本目蹴ったあと後ろに戻し、2本目は蹴ったあと前に出ます

⑦踏み込み蹴込み

ポイント:②の蹴り方で挙動は⑥と同じです

⑧踏み込み回し蹴り

ポイント:③の蹴り方で挙動は⑥と同じです

【香川政夫師範インタビュー】

-チューブトレーニングとは-

手・足・腰につけますが、チューブトレの目的は下半身の土台作りです。

下半身がしっかりしていないと、強く・速く突けません。(蹴りも同様に)

また、一歩前に出る・後ろに下がるように体幹で移動する力の養成でもあります。

強い技を出すには、下半身の安定と体幹が必要ですのでチューブで鍛えます。

チューブトレーニングとは、チューブの弾性を利用して無駄な力を無くし、動きを修正する訓練です。

その結果、鋭くケガの無い動きと身体を獲得出来ます。

【移動動作】

①前屈立ち / 追いつき移動

チューブをお腹に巻き、前屈立ち / 追い突き での移動基本です。

突きながら往復しています。

ポイント1:前進する際、重心移動の前足の溜めにあります。

前膝は曲げたまま、後ろ足を前足横に並べ次に踏み込む足に一気に吐き出します。(軸足は締めながら伸ばします)

ポイント2:後ろ足踵は上げてしまうと力が逃げてしまうのでNGです。

パワーは足元から腰を経て、突きに繋がります。

踵を突けることで、前に進むパワーも拳に乗せることが出来ます。

下がる時も、前膝の曲げ・後ろ足の伸ばしを意識します。

下がっても力は "前" です。

香川先生は追い突きした拳に正面から腹をぶつけ、力が逃げていないか確認されています。

押されて潰れるよう稽古の意図を理解しているとは言えませんので道場で確認するには良い方法ですね。

②前屈立ち / 飛び込み追い突き移動

真身で組手構えを取ります。

目線を上下させずに飛び込みながら追い突きします。

ポイント1:軸足の踵は上げない

ポイント2:軸足つま先を広げ過ぎない

つま先がよこを向くと、身体も流れてしまい技に力が伝わりません。

なぜダメなのか明確に理解出来ました。

これも往復しますが、帰り道は向きを変えます。

前進する時は、後ろからチューブで引っ張られ負荷がかかりますが、帰り道は戻る力を利用します。

戻る時は、チューブに吸い寄せられますのでスピードが加わります。

ポイント:チューブの速さに負けない下半身を作る練習です。

飛び込んでも、ドッシリした下半身で立ち方が崩れないよう意識します。

良い練習だと思います。

③前屈立ち / 飛び込み逆突き

半歩飛び込みながら逆突きです。

これも往復します。

④前屈立ち / 飛び込み刻み突き・中段逆突き

半歩飛び込みながらワンツーです。

これも往復します。

⑤前屈立ち / 正面蹴り移動

左右正面蹴りを連続して行い前へ移動します。

帰り道がすごく難しいです。

蹴る瞬間チューブに引き寄せられるのでバランスが崩れてしまいます。

ポイント:チューブの引き寄せに負けない位、素早く蹴り・素早く戻すことです。

⑥前屈立ち / 正面蹴り追い突き移動

蹴った足を前に置き、追い突きします。

帰りも同様ですが、蹴りが入ると難易度が上がります。

チューブに負けてしまわないよう、身体の締めを意識しないといけません。

⑦前屈立ち / 回し蹴り移動

蹴る瞬間身体を捻り、蹴り足の着地と同時にもう一度反対に捻りなおします。

蹴りで力を溜め、戻す時に締め直すことが重要です。

チューブで負荷がかかっていますので下半身強化に繋がるメニューばかりです。

ゆり道場では10月に入り下半身強化に取り組んでいます。

形も組手も下半身の安定感は欠かせません。

チューブを使って、効率的に安定感とスピード強化を図りたいと思います。

サソリ蹴りテクニックセミナー 4/4

こんにちは!

セミナーの締めくくりサソリ蹴りの練習です。

このDVDもとうとう最終回となりました。

4・サソリ蹴りの段階的練習法

5・学年別練習試合および強化法

6・質疑応答

【サソリ蹴りの段階的練習法】

松久選手のお話です。

蹴りは練習していて楽しいし試合で極まると自分自身嬉しい。歓声も上がりますが蹴りばかり出していては極まりません。

しっかりとした突き技があるからこそ、どこから来るか分からない蹴りが活きると仰います。

蹴りしか無い選手と試合しても全然怖くないと思う。

それは来るのが予測出来るからです。

「突きだったり、フェイントだったり、ステップの中で蹴りをどのタイミングで出すか。チャンスを見つけられるか」です。

足は手と比べ、長さが違い飛距離の面で有利ですが、身体が開いて蹴っていては相手に気づかれて極まりません。

なので今日は、相手にバレずに蹴る方法を学んでほしい。

「バレる」とは蹴る瞬間、

・手が開いたり

・手が下がったり

・身体が開いたり

のことです。

なるほどっ!

と感じたアドバイスがこちら。

「上半身と下半身は別物」

蹴る(突く)瞬間、リラックス出来ているから、蹴った後すぐに突けるよ。

突きも蹴りも、これまでは身体ひとつで捉えていたので連動していると考えていましたが、

言われてみればそうかも知れせん。

別物だからこそ力むこともありません。

次、サソリ蹴り誕生秘話です。

試合中、互いの突きが交錯し組み合ってもつれそうな場面で、これまでは投げを多用していたがかなりの実力差が無いとなかなか極まりません。

相手の意表をつく技の開発を普段の練習で行っている時、思いついたのだそうです。

ここから実技指導に移りますが、身体が固いと出来ない技ですので柔軟体操の指導です。

片膝を床に着いた逆突きのカタチとなり伸ばした方のつま先を手で引っ張り、前腿をストレッチします。

これだけでもキツい姿勢です、、

①逆突きとなる

②上半身を前傾する

③伸ばした足を曲げる

④引き手を取る方の手で足を引っ張る(つま先を帯につける)

次、サソリ蹴り体操です。(ペア)

①ペア相手の肩に手を置く

②伸ばした足をもう片方の手を持ち上げる

③身体は相手の正面に向ける

④自分のつま先を頭の上から相手に向ける

サソリ蹴り体操2です。

今度は3人ペア相手と向かい合い並んで立ちます。

①相手の肩に手を置く

②もう一人の帯を持つ

③足をブランブラン前後に振る

④1,2の3で軽く前傾しながら蹴る(息を吐きながら)

①のペア相手は顔前方に拳サポを置いてあげ、そこめがけて蹴る。

最終的には蹴る瞬間視線も向けないといけないが、拳サポに足が触れる感触を知ることから始める。

段々と高さを上げていき、自分の足がどの高さまで上がるかを把握します。

股関節の柔軟性が無ければ後ろに高く足が上がりませんし、ハムストリングスが固いと膝が曲がりませんので、とにかく身体が柔らかいことが最低条件ですね。

力を抜き反動を使って勢いで足を上げる体操でした。(振り子が伝わりやすいかと思います)

ここからペアで蹴る練習です。

ダッキング等の密着状態です。

①自分の足を対角に踏み込む

②自分の前拳を相手の背中側に回す

③視線を相手に向けながら軽く前傾姿勢となる

④つま先で相手の顔をペチン

③の時、顔を動かす向きは相手の顔に近い方です。

反対側から回すと、回転裏回し蹴り(後ろ回し蹴り)になってしまいます。

締めの言葉では、普段道場で教わることを守りながらも自分自身研究を重ね、新しい技を開発していってください。

【学年別練習試合および強化法】

各講師が打ち込み台となり、打ち込みの練習です。

蹴りのセミナーだけあって打ち終わりは蹴りのコンビネーションです。

ほとんどの生徒が新しく教わったサソリ蹴りを試していましたね。

練習試合でも同様です。

出しどころを探りながら、練習試合です。

蹴りだけの試合運びでは、相手はそれだけを警戒するので極まる確率は下がります。

どうやって相手の意識を蹴りの外に置くか、試合形式で練習しています。

テーマを持って試行錯誤出来る選手が伸びていくんだと思います。

サソリ蹴りを極めるまでのプロセスも同じくらい大事です。

そんな試合形式でした。

【質疑応答】

各講師に対し生徒から質問です。

Q1 ・いつもどんな練習をしていますか

A1-1・注意していることは、考えて練習をしています。例えば中段を取られたら何で取られたんやろうと、ビデオを観て研究しています。なぜ相手の技が自分よりも先に極まったのか原因を調べます。原因が見つけて道場で課題を持って練習しています。(松久先生)

A1-2・限られた時間の中で練習しようとなると、考えて取り組むようにしています。後はひとつの技を繰り返し繰り返しの反復練習をしています。(本間先生)

Q2 ・空手を始めたきっかけは何ですか

A2-1・恥ずかしながら小3の時、親に無理やりです。女の子にも負けるしずっと嫌いだったけど、試合で勝った時の嬉しさを知り続けてみようと思いました。

勝つ喜び・負けるくやしさを学んだことが大きいです(松久先生)

A2-2・兄が空手を始めたことと、父が空手の先生だったこと。勝ったり負けたりを繰り返しているうちに、空手の魅力に気づき今では小さな子供に教えることで空手を楽しく続けています(本間先生)

Q3 ・空手を続けて何年目ですか

A3-1・9歳の時からなので20年目です。世界チャンピオンを目指してもう少し現役で頑張りたいと思います(松久先生)

A3-2・私も9歳から始めました。限界は自分が決めるもの。まだまだ上手くなれると思ってるし、試合で勝ちたい気持ちがあるうちは競技を続けます(本間先生)

タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 3/4

こんにちは!

まだまだ続くタナスセミナーの様子です。

7・複数人の攻撃をブロックする

8・複数人の攻撃をかわす

9・複数人を異なるパターンと技で攻撃する

【複数人の攻撃をブロックする】

4人1組です。

浪速高校の扇パターンに似た練習。

違いは3人同時に攻撃してくるのを、ガードを上げ全て腕でブロックしています。

観た感じサンドバック状態のボクサーの様です、、

【複数人の攻撃をブロックする】

今度は扇ランダムとなり、今度は手を使わず上体の振りで突きをかわしています。

相手の連打を避ける時やコーナー際で場外を背負った時の脱出に使えるかも知れません。

スウェイ・ウィービング・ダッキングしながら上手く体を入れ替えています。

落ち着いて相手を良く観ていないと出来ない動きです。

【複数人を異なるパターンと技で攻撃する】

最後は応用編で全てを使います。

3人の相手に対し、

1人目:自分が技を仕掛けます。

2人目:相手の攻撃をかわし(捌き)反撃します。

3人目:最後はカウンターといった感じです。

これをフルスピードで3パターンくらい、いろんな技で繰り返しています。

咄嗟の判断、技のバリエーション、スピードを緊張感持って練習しています。

パターン練習からいろんな技を出すことで引き出しを増やしていますね。

なかなか難易度の高い練習です。

台が次々に襲い掛かってきますので特にスピードが要求されます。

タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 2/4

こんにちは!

2012年2月12日 東京で行われたジョージ タナスセミナー応用編の第2回目をお届けします。

4・攻撃の妙

5・投げの妙

6・タイミングの妙

【攻撃の妙】

①踏込に応じて間を切ってカウンター

相手が2ステップで長い逆突きを仕掛けた場合、自分も大きくバックステップして攻撃に転じます。

相手が短い逆突きで来た場合、自分も小さくバックステップして攻撃に転じます。

要するに、逆のことすれば相手にスコアを取られてしまいますよってことです。

アジアの選手は比較的突きが短く、ヨーロッパスタイルは逆に長いようです。

3種類の刻み突きの対処です。

①前拳でパーリングしながら、小さくバックステップして中段突き

②奥拳でパーリングしながら、小さくバックステップして刻み突き

③オープンスタンスでかわしながら、サイドから奥拳で裏拳

バックステップしてから返す練習を指導されています。

タナス選手のお手本の中でこんなのが。

「相手との距離が正確に把握出来ていたら手を使わずにガード出来る」とのこと。

スウェイバックで見切って、刻み突きでポイントを取っています。

相手がフルスピードで刻み突きで攻撃してきても、間合いやリーチの長さを計算に入れているからこそ、上体だけでガードしスウェイの反動を使って刻みを飛ばしています。

動体視力が良くないと出来そうにありませんね。

(下がり過ぎると自分の技も合わなくなる)

小さい頃から空手を続けてきた小学校高学年くらいの選手なら出来そうなテクニックでした。

全ては下半身。

中段突きでもワンツーでも、距離を把握していればノーガードでかわせるとのこと。

まずバックステップで受けてかわし、反撃しますが距離が合わない場合は2本連打でも良い。

(距離が合っていれば1本ね)

勉強になります。

②超接近状態からの攻撃5種類

2012年に行われたタナスセミナー。

当時と 今とではルールも大きく異なっていて、2023年現在のルールでは密着状態が短時間続けば主審が

「分かれてー続けて」とコールし両者を離します。(続けてコールの前に攻撃すればC2、更に当ててしまえばC2 + C1)

旧ルールの中でのテクニックなので書くか迷いましたが、自分の頭の中の整理にもなるし書くことにしました。

ゼロ距離や投げにつきましては、ルールに変化があるので注意してご覧ください。

密着状態(ゼロ距離)について。

ひと昔前の空手の防御方法は、バックステップもしくは両手でガードするの2択でしたが、相手に対しダッキングで距離を詰めるテクニックが入ってきました。

ダッキングしたあと、何かをしなくてはいけません。

出来ることは2つ。

攻撃すること。

もうひとつは投げること。(小学生は禁止)

攻撃のアイデアは、

1:腕が使える状態になるまで下がって突き。

2:前手で相手の腕をつかんだまま自分の足を前後入れ替えて逆上。

3:相手の前足を刈って(体勢を崩して)突き。小学生は足払い禁止なのでスルーした方が良いですね。

4:相手道着の襟を掴み(自分の側に引っ張り)裏回し蹴り。

5:相手をほんの少し押し(空間を作り)中段回し蹴り。

【投げの妙】

①レスリングの基本の組み方

互いに向き合い、ペア相手の片腕に自分の上体を密着させ背後に周ります。

ここまではレスリングで良く観る技ですが、ここから相手の足をかけ転がせる技に応用されていました。

②足の払い方

向って組み合い、軸足を相手の足に絡めこかしています。

現ルールでは、掴みは一瞬しかダメですね。

③腰に乗せて投げる

旋回軸が腰よりも上で投げていますので割愛します。

④脚を掬って投げる

掴んでの投げは今では反則ですので割愛しますが、相手の刻み突きをダッキングしながら掬って投げる技は面白いですね。

【タイミングの妙】

①帯を使ってタイミングを覚える

中段突きのタイミングを計る良い練習方法です。

ペア相手に帯を身体の前で扇風機の羽のように、一定の速度でグルグル回してもらい帯に当たらないように中段突きする練習です。

突きのタイミングを覚えるには効果的かも知れません。

連続して突かず、しっかりと準備し試合と同じ感覚で突いています。

突きのスピードもさることながら引き手が遅いと帯が手に触れてしまいます。

タナス選手のお手本では、ワンツー・上上と2本突いています。

フルスピードで帯をグルグル回していても、手に触れることなく技を極めていて、なによりも集中力を高める練習と説明されていました。

これは良い練習です。

集中力を高める練習方法を探していたので参考にしたいと思います。

なんと!裏回し蹴りまで極めています。

余談ですが小休止を挟む時、身体が冷えないように軽く動くよう指示していました。

完全に身体を休めてはいけませんね。