ブログ

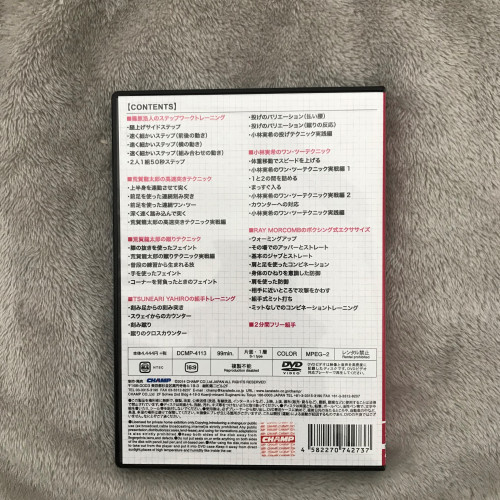

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 2/3

いつもお世話になります!

現役最強選手たちの得意技最新メソッド2014 中編に出てくるTSUNEARI YAHIRO選手。

東京2020オリンピックにオーストラリア代表として出場していました。

オリンピック前に購入していたガイドブックに出場選手の名前を見つけた時、気付きました。

3・荒賀龍太郎の蹴りテクニック

4・TSUNEARI YAHIROの組手トレーニング

【荒賀龍太郎の蹴りテクニック】

①膝の抜きを使ったフェイント

篠原選手に立ってもらい実際に技を披露します。

完全に上段を極められた篠原選手は驚きの表情です。

相手が一歩間合いを詰めた瞬間、スウェイするとともに前足を後ろに抜き、一気に前足で跳びこみます。

1・引き込んで前手でカウンター

2・引き込んで逆上

3・引き込んで裏回し

この3つは知っていますが、改めて引き出しの多さに驚かされます。

篠原選手曰く神技だそうです。

試合中、極まらなくても予想外の技を一発みせておけば相手は警戒しますね。

心理的に優位に立てるとも言えるのではないでしょうか。

②荒賀龍太郎の蹴りテクニック実践編

①の技が実際の試合で極めた映像が流れています。

ワールドコンバットゲームス2013です。

1:逆体のフランス人選手の刻み突きをダッキングで距離を詰めサソリ蹴り

2:相手の逆上をスウェイ → 前膝の抜き → 右上段蹴り(跳びこみながら)

フランス人選手も驚くべき反射神経で右手を上げ間一髪ガードし、得点には結びつきませんでしたがハイレベルな攻防です。

③普段の練習から生まれる技

②の技について、いろいろな選手が荒賀先生に質問攻めです。

Q1・そういうこと考えて練習してんの?

A1・たまたま自然な流れで出ました

Q2・普段練習してるんですか

A2・動きの中で自然に出た技を普段の練習にフィードバックして自分のものにしています

④手を使ったフェイント

この意表をついた蹴りの入り方を深堀りします。

前足の抜きを相手に見せないためには、手で返すふりをして相手を惑わします。

(相手の視線を上に向けておきます)

奥手 → 前手の順に手を動かして意識をそちらに向けます。

それにしても凄い身体能力です。

参加選手たちはいつの間にかモノにしたようです。

引き出しがひとつ増えますね。

⑤コーナーを背負ったときのフェイント

小刻みなステップの中から一瞬前足を内に踏み込み、刻み蹴り。

内側から相手の外側に蹴りを極めてます。

ほんの少し背中が見える位に踏み込んでます。

【TSUNEARI YAHIROの組手トレーニング】

(ペア練習です)

①刻み足からの刻み突き

向かい合って、前方に細かくステップしながら3つ目で刻み突き。

これを道場の端から端まで繰り返し、折り返します。

バックステップで細かくステップして同じく3つ目で刻み突き。

バックステップから前に出ますので当然後ろ足にタメが無いといけません。

ポイントは、動きの中で出来るだけ技のおこり(モーション)をなくすこと。

②スウェイからのカウンター

次は下がる側の練習です。

ペア相手が出す刻み突きを上半身の動き(スウェイバック)でかわし、カウンターの逆上を出す練習です。

下がりながら準備し、前に来る相手をあまり踏み込まずに。

上半身を前に置き距離をコントロールすることが重要です。

近距離なので、引きの大きさで残心をアピールです。

相手がワン・ツーの2ステップだとワンとツーの間を狙うかリスクが高ければ、自らもひとつバックステップで間を作り逆上です。

ワン・ツー・スリーでも同じ。相手の打ち終わりをスペースを保ちながら返します。

良ーく見ないといけませんね。

手だけで突くイメージで速く技をだし、アラブ系の選手はこの突き方が上手いのだそうです。

荒賀先生曰く、このシチュエーションだと日本人選手は後の先狙い。

海外の選手は相打ちに近い後の先だと、審判によっては失点するリスクが残るので、相手の攻撃を避けきって反撃します。

海外勢は「負けない」・「失点しない」どうやったら負けないかを追求した結果こうなったようです。

面白いですね。

③刻み蹴り

刻み突きの感覚で細かいステップから刻み蹴り。

前進しながら軽く当て、後退も同様に行います。

蹴った後はすばやく残心です。

応用で裏回しもやってます。

膝から下を刺すように鋭い蹴りを放ってます。

最後、膝を内に抱え込んで相手の外側を蹴る横の変化を使った蹴りを披露してくれました。

④蹴りのクロスカウンター

前に出てきた相手に対し、軸足は動かさず上体をスウェイしながら裏回しです。

シーソーです。

軸足を支点にして身体を倒すことで蹴りの出せる距離を生み出します。

試合で負けていても落ち着いてしっかりプレッシャーをかけカウンターを狙います。

終盤、相手にポイントでリードされていたとしても、相手は手数を出さず逃げていてはC2取られますので、前に出てくる瞬間をこの技でとらえます。

⑤投げのバリエーション(払い腰)

背中に手を回し相手の体重をしっかりと上半身に乗せてから足を刈ります。

相手の懐に入った時に腰を落とします。

⑥投げのバリエーション(蹴りの反応)

相手が蹴りに来たところを中に入り込んで足を刈ります。

自分の前足で、相手の軸足を刈ります。

相手を持ち上げるのではなく、足を払い素早く相手の身体を落とします。

⑦小林実希の投げテクニック実践編

勝っている相手をコーナーに追い込み蹴りを出してくるところを狙います。

両手を前に出しながら詰めると、相手は蹴りで応戦してきますので、そこで足を刈る技を紹介されています。

当時と今とでは、投げに関するルールが変わっていますので参考にはなりません。

投げるために掴んではいけませんし、旋回軸が腰より上で投げたらC1取られます。

しかも両手で掴むとC2。(オッケーなのは片手で一瞬だけ)

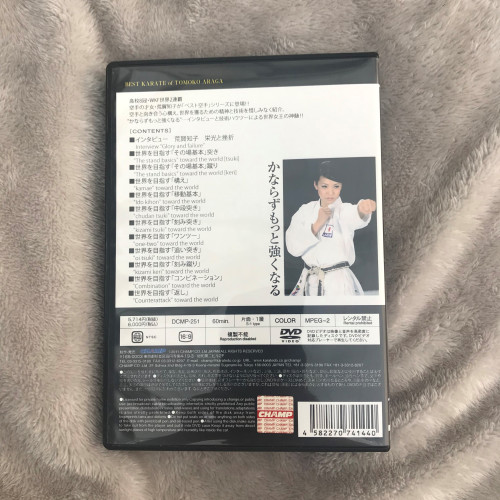

世界女王になるための精神とテクニック 荒賀知子のベスト空手 2/3

いつもありがとうございます!

現ジュニアカデットでコーチを務める荒賀 知子先生のDVDです。

ご存じ荒賀 龍太郎先生のお姉さんですね。

3回に分けて紹介したいと思います。第2回目です。

※現在の競技空手で主流のカニ構えではなく、真身(おへそが前)構えです。

05・世界を目指す「移動基本」

06・世界を目指す「中段突き」

07・世界を目指す「刻み突き」

08・世界を目指す「ワンツー」

【世界を目指す「移動基本」】

一般的な移動基本ですと肩を入れず腕の長さだけで突きますが、荒賀 知子先生の移動基本はその場基本と同様、

顎を締め突きの延長線上に顎を置きます。

また胸を張り重心は真ん中ですが荒賀 知子先生は重心は前の方に置き、やや前傾ぎみです。

少々肩が入っていますので、拳ひとつ分長い突きとなっています。

【世界を目指す「中段突き」】

組手の中で使う中段突きの説明です。

まず立ち方です。

後ろ足の膝と指を正面に向け突いた時、膝が床に着くのはあまり好ましくありません。

この突き方では、重心が下に落ち距離が出ません。

軸足親指の外側を使い身体全体を支えるイメージで突くと距離が伸びる。

肩を入れずに突くと距離は出ませんので、肩を伸ばして突くと良い。

大事なのが突いた時の状態の姿勢。

上体が前に行き過ぎて前のめりになると前膝がつっかえ棒となり、入りにくくなります。

ですので、自分の前足は相手の前足の中に入る位に踏み込み、上体は真っ直ぐを保ちます。

【世界を目指す「刻み突き」】

これも基本同様に、前拳の延長線上に顎を置きます。

この状態で刻み突きし、反対の奥拳は顎の前に置きます。

これは上段の防御と刻み突きが極まらなかった時の、次の準備のためです。

【世界を目指す「ワンツー」】

ワンツーを突く時に一番気をつけることは、ワンとツーの間に返されることです。

この間隔が大きいほど、相手は狙い易くなります。

刻み突きの突き方は同じで、顎の下に準備した奥拳は、刻み突きを追いかけるように間髪入れず放ちます。

1本目を突いた手を引きながら、2本目を出すのではなく1本目の途中に2本目を出します。

そして次に注意することは足の音です。

普通のワンツーでは『トン・トン』と鳴りますが、ここでも突きのスピードに合わせ『トトン』です。

前足の着地の仕方ですが踵から落ちてしまうと、2つ目が前に出れず遅くなります。

ですので、つま先から着地し足を弾くイメージを持ちます。

前足だけでは素早く前に出れませんので、後ろの継ぎ足も重要になります。

前に出ると同時に内腿をくっつける感じではないでしょうか。

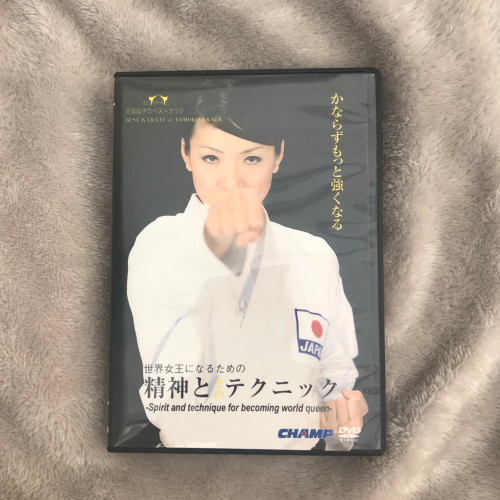

世界女王になるための精神とテクニック 荒賀知子のベスト空手 1/3

いつもありがとうございます!

今日でなんと4日連続のブログ更新。

めちゃくちゃ暇という訳ではありませんが、

昨日は、稽古がお休みだったので仕事をパっと終わらせて、DVD鑑賞しながらブログをたくさん書いてストックしています。

暇な時は、のんびりYouTubeか空手のDVDばかりになってます。

現ジュニアカデットでコーチを務める荒賀 知子先生のDVDです。

ご存じ荒賀 龍太郎先生のお姉さんですね。

15歳でナショナルチーム入り、高校で8冠・世界を2度制覇しました。

3回に分けて紹介したいと思います。1本目です。

※現在の競技空手で主流のカニ構えではなく、真身(おへそが前)構えです。

01・インタビュー 荒賀 知子 栄光と挫折

02・世界を目指す「その場基本」突き

03・世界を目指す「その場基本」蹴り

04・世界を目指す「構え」

【インタビュー 荒賀 知子 栄光と挫折】

・中学の頃まで身体が小さく組手に対して恐怖心があったが、高校生になった頃には身体がしっかり出来てきた。

・勝った負けたを繰り返してきたが、ナショナルチームでは、どう頑張っても自分のベストを出し切っても勝てない相手がいっぱい居た。

・どうやっても勝てない相手を研究して技術を吸収していったことが、成長に繋がった。

【世界を目指す「その場基本」突き】

その場基本でも実戦を想定して行います。

膝を軽く緩め、指に重心を乗せて平行立ちとなります。

一般的な突き方と比べ、肩を少し引き長い突きを出します。

顎を軽く締め拳で正中線を隠します。

顎を締めていますので、少し上目使いとなります。

肩を入れることで拳ひとつ分長い突きとなり、相手より先に極めるイメージで稽古します。

【世界を目指す「その場基本」蹴り】

閉足立ちとなり、両手は胸の前に置きます。

重心は真ん中。腰は蹴ると同時に少し押し込みます。

正面蹴りの前に抱え込みの練習です。

胸の前においた手に膝を高く抱え込みます。

ポイントは、真っすぐ上に抱え込むこと。

自転車の逆こぎのようになってはいけません。

気をつけることは、蹴りの反動で手を下げないこと。

【世界を目指す「構え」】

両つま先とも前に向いた完全なるエビ構えです。

前拳は自分の顔の正面におきガードします。

次に重要なのは、顎の位置。前拳の延長線上にあります。

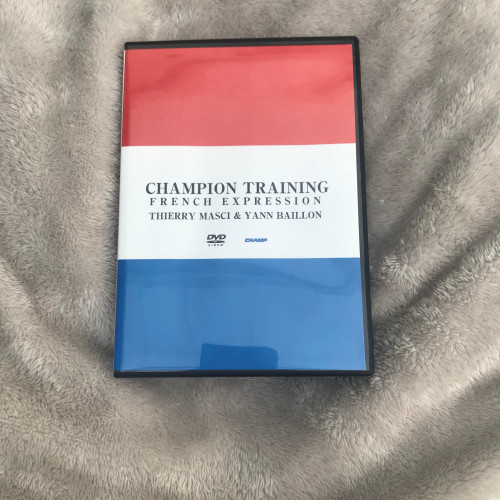

CHAMPION TRAINING FRENCH EXPRESSION THIERRY MASCI & YANN BAILLON

いつもありがとうございます!

フランス式組手トレーニングが収録された、 とても古いDVDです。

指導するのはフランスナショナルチームのヘッドコーチのチェリーマーシー。

上半身を巧みに操り、相手の攻撃を避けるテクニックを紹介されています。

上段にワンツーが飛んできた場合、ダッキング・ウィービング・スウェイバックを使い避けています。

またバックステップしながら、パーリングなんかも。ボクシングテクニックですね。

パーリングは上手く相手の力を横に逃がしますので、連打をもらいにくい利点がありますね。

突きと蹴りのコンビネーションの紹介や、間合いを外してからの反撃方法なんかも指導されています。

間合いの外し方は、競技の達人でお馴染み月井 新先生のDVDで紹介されていたものと同じくIの組手からXの組手でした。

間を外して斜めからの攻撃です。

相手のワンツーを、2ステップで斜めに避ける方法は改めてDVDを観て勉強になりました。

相手の突き終わりのタイミングで、背面に中段蹴り・上段裏回しを決めています。

斜めからの攻撃良いですね!

若き日の荒賀選手や永木選手、志水選手(たぶん)等が参加されていました。

浪速の空手2 変革・深化・速スピード -攻防を制する高次元の練習体系- 3/3

いつもありがとうございます!

大阪の強豪校、浪速高校の練習を収録したDVDシリーズ2本目です。

チャプターが多いので3本に分けてシェアしたいと思います。

ラストです。

09・間合いの感覚をつかむ コーナー際の攻防

10・クールダウンストレッチ

11・今井監督のことば

12・今井謙一監督インタビュー

【間合いの感覚をつかむ コーナー際の攻防】

コーナーを背負って戦う時の注意点の説明です。

相手がリードして、コーナー際に立っているとします。

リードされている側は、少し詰めれば相手は場外・負けているので精神的に余裕が無いことから、ポイントを取り急ぎ直線的に深く詰めすぎとなり、前に出た時にカウンターを合わされると説明されています。(相手は待っている)

『攻め急いで深詰めしない』

大事なのは間合いです。

間合いとは目に見えるものではありませんので、チューブを自分(リードされていて攻撃したい側)の間合いに長さを合わせ互いに握ります。

チューブが弛んだら間合いが近い=相手に合わされる距離です。

弛みの無いほど良い張りをキープする練習です。

この練習のポイントは、自分の攻撃が届く間合いを理解していないと意味がありません。

この距離間を分かっていないと深追いしてしまうと言います。

さすがですね。

闇雲に練習を重ねるのではなく、眼に見えないものを可視化してヤバい距離・攻撃の間合いを身体で理解させています。

強さの理由がここに隠されていますね。

選手一人ひとり、懐の深さも違うでしょうし理にかなった練習(指導)方法と感じました。

ペア練習でコーナー側が左右に逃げる動きをした時の追いかけ方も指導されています。

・逃げる相手に対して平面で追う

・相手が休んだ後の次の動き出しの瞬間がチャンス

・自分の距離に入るまで攻撃を我慢する(攻め急がない)

次は攻守交代です。

自分がリード、コーナー側です。

引き込みで技を極めるには、『前』に出る動きがあってこそです。

後傾するだけ、左右にふるだけでは相手は釣られません。

横の動きを活かすには前の動きが重要になることを踏まえた上で、技を出す練習です。

大事なポイントはここでも同じ。

・上体を柔らかく使う(スウェイ・ウィービング・ダッキング)

・重心を落とし過ぎない(地面の反動を使って跳ねる)

・後ろ膝のゆとり(溜め)

・腰の安定(上に飛んでると無防備)

・リラックス(反応出来る)

・コーナーでは足を止めない(やられるから)

我慢して深詰めすることなくプレッシャーをかけ続け相手を前に出す練習や、

左右に振った瞬間、人間の心理としては前に詰めてしまいます。

そこを逆手にとる技です。

始めの前後左右斜め8方向のフットワークを使い斜めから刻み突きを出しています。

直線的な攻撃以外に斜めからの入り方を練習されています。

【クールダウンストレッチ】

練習後のストレッチでは、

・ハムストリングス伸ばし

・ランジの姿勢を取り股関節の可動域伸ばし

・前腿伸ばし

・肩甲骨伸ばし

・深めの屈伸を取り股関節の内外旋

ペアとなり入念に肩甲骨回りをほぐしていました。

【今井監督のことば】

・技をなんぼ練習しても、理にかなった動き・理にかなった戦い方をしていかな競技空手では勝っていけない

・強い選手の真似をしても良いが『なんでそうしているのか』を常に考えて練習する人と、ただ漠然と練習する人とでは結果に差が出るよ

・意識して練習しないとトップ選手にはなられへん

・苦手な技・苦手な時間帯いろんなシチュエーションを想定した練習が試合に活きる

・いらんものは切り捨てて新しい自分にアップデートしないと競技レベルについていかれへんようになる

・研究心や向上心を持って取り組まへんかったら強くなれない

・自分で物事を考えられる自立した選手にならなあかん(取捨選択)

・言われたまま動ければ大したもんやけどこれだけじゃアカンで

『自立した』

何度もこの言葉を発していました。

【今井謙一監督インタビュー】

・以前負けた強豪校の対策をキッチリたてた。

・チームのモットーとしていた事は、ライバル校のエース格の選手を2番手・3番手で勝ち切るようにすることをテーマに挙げていた。

・高体連のテーマが『最強の人から最高の人へ』とテーマを掲げていることもあるが、勝っても喜びを爆発させることはしない。(敗れた相手校を称える、礼儀の部分に立ち戻る)

・競技レベル・ルールの変化に感度を高めないと今後勝っていけない

・古き良き空手を変革することを恐れていては、将来生徒が苦労してしまうのでWKFのトップ選手の動きに準じた仕様に合わす

・自分自身が知る空手を捨てる必要もある

終始大阪弁で親近感が湧きます。