ブログ

2026年2月17日 (木) 夜練105 @鵯台中学校

こんにちは!

最後に来たのが思い出せないくらい久々の鵯台中学校。

今日は4名の生徒と夜練でした。

真冬だし、ちょい距離あるしで条件悪いですが、それでも来てくれる生徒がいるのはホントに嬉しいこと。

この日も組手でした。

予告では打込み練でしたが、ちょい予定を変更して試合形式をしてみることに。

1・体幹トレ

2・組手

【体幹トレーニング】

2月の夜の体育館。

温い訳がありませんので、到着とともにランニングからスタート。

ちょっと走ればすぐに温もるので、最近ではジョグからスタートしてる感じです。

そのままの流れで片足飛び。

これを3分間続けて315分経過しました。

【組手】

とにかく縦に広い鵯大中学校。

ジャンプ系を繰り替えします。

1列だと息が切れっぱなしになるので2人2列。

ジャンプ系のあとは組手ステップを長めに行いスピード感を養いました。

足首強化して動ける身体にしていきたいところです。

この時点でもう暑いくらいだったんじゃないかな。

そこそこしっかりめにステップしてますので、下半身強化に繋がっているはず。

欲を言えばもう少し腰を落とし高速でステップ出来るようになってほしいかな。

さてここからが本日のメインテーマ。

「しかけ」

相手を自分の意のままに動かす練習です。

高学年とのなると単調な技の入りだと、もう通用しにくい学年に差し掛かってきています。

距離を維持されるかカウンターの餌食になり逆に失点してしまう可能性があります。

ひとつ餌を撒いて、その次の技で獲る練習。

強めのプレスで仕掛けして、前で勝負するイメージを持たせることが第一段階。

インプット出来れば、次は逆の動きで相手をおびき寄せる。

釣られて射程内に入ったところを射抜く練習をペア練しました。

ペア相手は片方は刻み突きで獲りにいき、仕掛けた側は中段で獲る技を限定した練習会でした。

相手をおびき寄せる過程も自分の考えに基づいて工夫しています。

1発目で獲れなかったら2本目、3本目と繋ぎ相手の入りに合わせるといった具合です。

ゆり空手も駆け引き使った組手練に入ってきました。

先日、館のスケジュールも発表されたこともあり大会の日程も把握しました。

組手練も試合形式を取り入れ本番さながらの練習にシフトしていきたいと考えています。

今日はその第一歩目。

試合形式の中でアドバイスを入れたり、状況に応じてどう動くかをアドバイス。

リードしてる時、

逆転を狙わないといけない時、

あとしばらく以降の動き、

その場その場の状況判断を成長させるには試合形式以外にありません。

攻防の中で思考し最適解を導き出します。

組手基本、

打込み、

チューブ練、

戦術練、

やること多いですが、

今回のような試合形式でしか養えないことってあるので増やしていこうと思います。

防具も高額なのでなかなか大変ですが形も組手もやってこその「空手」ですので、防具フル装備で練習しよう!

2026年2月14日 (土)道場稽古178

こんにちは!

先週と打って変わって暖かい一日でした。

雪で汚れまくった車の洗車日和でしたが、早朝からお姉ちゃんを送りにいき結局出発の時間まで自宅でゴロゴロしていました。

-バンビクラス-

00・体験教室

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・ミット

05・形

-モンキークラス-

06・ルーティーントレ

07・体幹トレ

08・固定式基本

09・形

10・組手

バンビクラス

【体験教室】

本日は、この春1年生になる男の子にお越しいただきました。

約30分弱のマンツーマンタイムです。

体験生とともに拳の握り方や突き方を行いました。

また、着座の仕方から始まり座礼や立礼の作法も学び、併せて道場の理念を下記のとおりご説明させていただく時間を少しだけいただきました。

【保護者の皆さまにも安心してお子さまをお預けいただけるよう、校内駐車も可能な環境を整えた地域に根ざした空手教室として、未来を担う子どもたちの育成に努めています。

人としての土台を育てる「礼」を何より大切にし、空手道を通じた人間教育に力を注いでいます】

【ウォーミングアップ】

ジャンプ・ダッシュ・サイドステップ・ケンケンなんかで身体を温め最後は、仰向け(うつ伏せ)ダッシュで神経系を刺激。

毎週続けていることで、みんなで競い合ってて全体的に動きが上がってるように感じます。

体験のY君、結構反応が速かったのにはビックリ!

初めてなのにみんなについて行けてた。

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・プランク・V字プランクで348分経過しました。

今月入会したばかりの生徒や体験生もいることから、抜群の体幹を誇るYちゃんにみんなにマネしてもらうよう真ん中でお手本を披露してもらいました。

正しいフォームでやると1分間はしんどく苦しいと思いますが、それは効いてる証拠!

【固定式基本】

とにかく元気な、ゆりのバンビ生たち。

声がデカい。

圧倒されないかな?

そんなことも少し思いましたが、なんのなんの!

Y君も声が出てましたね!

この日の内容ですが、立ち方から始まり引き手、突き、中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・四股立ち突きでした。

基本稽古の時は、どっちかの足に重心を置かず両足均等に立つようにね。

姿勢はとても大事です。

忘れず心がけよう。

【ミット打ち】

最後は2列に分かれて少しだけでしたがミットを。

前屈立ちを取り、中段逆突きでした。

四股立ち突きもそうですが、深く落とした立ち方で突きの稽古すると下半身が根っこが生えたような強い立ち方に生まれ変わります。

腰を浮かさずミットめがけて一人5本を2セット突き込みました。

ここで60分の体験教室を終えました。

それ以上でもそれ以下でも無い普段通りの、ゆりのバンビ空手でした。

道場の雰囲気、

指導者との相性、

アクセス面、

曜日や時間帯、

会費、

習い事をひとつ決めるにはいろんなことを加味し、総合的に判断していかないといけません。

近くにはいろんな空手教室がありますし、観てやって比べてみるのも大事なことかと思います。

本日は体験教室にご参加いただき、誠にありがとうございました。

ゆり空手を通して、お子さまの成長のお手伝いができましたら幸いです。

ご縁がありましたら、責任をもって大切に指導させていただきます。

またお会いできる日を心よりお待ちしております。

【形】

全体の進行をEさんにお任せし私はサポートに回ることに。

道場主である以上、全体を俯瞰して観ることはそう多くはありませんが、視点を変えると観えてくる景色が違いました。

何か新鮮な感じがします。

早くに道場入りしているR君と手分けし新入会組のレベルアップを図ることに。

バンビ生も現時点での力量に少々違いが出て来ましたのでサポートがあると大助かり。

これに関してはホントに感謝しかありません。

右と左の区別がつかない幼児ですので、急ぐ必要もありません。

今は空手を楽しんでもらう時期。

家の娘の姿にダブって見えるくらいです。

確か十二の形の途中で逃げ出していったようなことを覚える。

私自身も生徒たちの出来ることが増えていく喜び、成長していく姿を側で見届けられることに幸せを感じています。

空手を楽しもう!

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

直線の長い距離をお尻歩き。

骨盤操作だけで進んでほしいが、どうしても上半身を使って進もうとしてしまう生徒が居る。

猫背にも注意して!

美しい形が打てるようになるのが目標だから姿勢にも気を使ってね!

【体幹トレーニング】

お決まりの足刀蹴り・レッグレイズ・2ポイントプランクで484分経過しました。

地獄のような3分間だと思います。

この3つで腹筋崩壊するんじゃないかと思うくらい実際はキツいはず。

これをやり切ることが出来る生徒は凄いと思う。

これだけやってる道場はどこ探しても無いと思うよ。

【固定式基本】

突き受けに加え、四股立ち下段払いからの突き、猫足立ち手刀受け、正面蹴りでした。

他にも中段横受けからの突き、上段揚げ受けからの突き。

演武線と運足に注意を払おう。

技は軸足を張る瞬間に合わせるようにね。

短い時間集中してやり切りました。

【形】

この日のテーマは軸の動かし方。

転身する際、軸を乗せ換えて回らないとダメだという事を実演を交えて指導しました。

移動足始動になると勢いがついて絶対に踵が浮いてしまいます。

ここに焦点を当てた身体の使い方を四の形・十二の形で確認作業をしました。

ちょっと難しいですが意識することから。

何度も繰り返しながら無意識レベルまで落とし込めたら「身についた」と言えるんじゃないかな。

この後、全体で形練、平安二段と平安五段でした。

これも挙動毎の注意点を予め説明しひとつずつ。

良い緊張感でした。

指先まで張り詰めた緊張感、

鋭い眼差し、

お腹の底から出す発声、

実際に敵と攻防してるんじゃないかと感じるほどの緊張感、

普段から口を酸っぱくして言ってることばかりですので、私が何を望んでるのかみんな理解出来ています。

稽古に取組む姿勢がみんな素晴らしく充実した形練になりました。

【組手】

近頃は、夜練で行った内容を土曜練に逆輸入するような感じになってきました。

実際、先行してやってる内容では夜練組が一歩先を走っています。

3年生H君、この日は良い動きしてたな!

蹴りをガードする練習を取り入れましたが、スラスラ出来ていました。

頭では分かっていても身体がまだ追いつかず意識とは反対方向に動く生徒がほとんどでしたが、H君自分の意図した方に身体が勝手に反応していました。

確実に成長している姿を確認出来てとても嬉しい気持ちになりました。

この2,3年、大半の夜練に出席し続けているH君(とMちゃん)、単純に人の倍以上稽古してることになります。

頑張り続けているH君見てると気にはなるし、人ですからやっぱり応援したくなる。

なんとか成長させたいって思う。

聞いたこと、頭で理解したことを身体に落とし込めるようになってきたのは事実です。

つい先日も夜練の帰り道、お母さんとその事についてお話したばかり。

生徒の成長していく姿見てるとホント元気もらえるわ。

みんなありがとう!

2026年2月12日 (木) 夜練104 @小部中学校

こんにちは!

狂いに狂った夜練2日目。

電車が遅れて道場入りしたのは開始から30分後。

来てくれてたメンバーでちゃんと進めてくれていました。

着いた時、みんな黙々と形練中でした。

1・体幹トレ

2・形

【体幹トレーニング】

ありがたいことに自分たちで出来ることを進めてくれていたようです。

これで312分経過です。

【形】

既に始まっていた形練。

流れを切るのも良くないと判断し、このまま続行することに。

一人ひとり呼び出し、形練に移りました。

Yちゃん:平安二段

R君 :平安二段

H君 :平安四段

Mちゃん:セイエンチン

R君 :ニーパイポ

Eさん :シソーチン

短い時間だったけど、それぞれに要点を伝えています。

初速の上げ方、

極めを強くする方法、

分解、

肩甲骨と肘のスナップの使い方、

腰の捻転、

一人10分程度でしたが、濃い稽古が出来たんじゃないかな。

教わった部分を意識した中で一本形を打ち稽古を終えました。

久々でしたが形には形の楽しさがありますね。

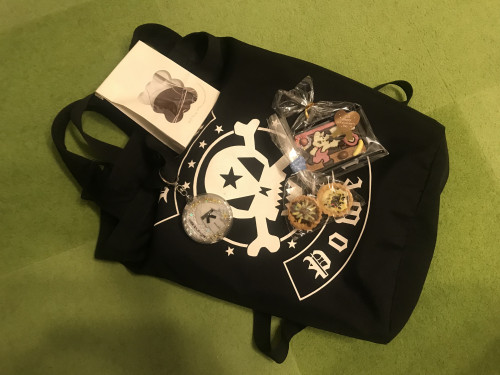

昨日今日と、心のこもったプレゼントをいただいてしまいました。

裏を見てみると道場開設日が印字されていたり、

手作りのクッキーを焼いてくれたりとホントに感謝しかありません。

早速、空手で使うカバンにつけさせてもらいました!

自分自身もっともっと勉強して、上質な指導でお返ししたいと思います!

いつもありがとうございます!

2026年2月11日 (木) 夜練103 @小部中学校

こんにちは!

祝日の今日は朝から送迎が2回。

自宅でまったりしながら、ブログをひとつ書きあげました。

これで組手のブログが2つストック出来ました。

他には形のDVDを視聴しながら勉強タイム。

1・体幹トレ

2・組手

3・形

【体幹トレーニング】

グルっとジョグしてましたので身体が温まっていました。

なので3分間片足逆突き。

逆突きの瞬間、膝をしっかり抱え上げるように。

また、沈んだ時の踵に軸を乗せるように。

これで309分経過です。

【組手】

ケンケン

ジャンプ

アンクルジャンプ

抱え込みジャンプ

ステップ

バックステップ

寄せ足ステップ

割と多めにやってます。

腰を落として頭の高さを変えず、ちょいスピード増しで取り組もう。

ステップ練のあと、先週のメニューに入れてたのに、すっかり忘れてた蹴りのガード練。

片膝立ちの状態からペア相手がシンガードを蹴りに見立てて差し出します。

ポイントは、

1・懐を大きく

2・左右にウィービングを使いながら

3・後方にスウェーバックも

4・巻き込まれないよう両手を上げて

5・軸足を斜め前に出すとともに膝を抜き後傾

1:蹴りが差し込まれると後方の副審からは入ったように見えますので前で捌きます。

2:向かって右(左)から来る蹴りは左手(右手)で受け上体は左(右)に傾けます。

3・腹部への蹴込みや横蹴りは、後傾し距離を保ちます。

4・裏回し蹴りは両手を上げ、巻き込んで来る蹴りを防ぎます。

5・裏回し蹴り対策は、軸足の抜きで距離を保ち膝を戻す反動で逆上まで繋げます。

ペア練相手のリズムも大事になってきます。

まだ始めたばかりなので、リズムや技の順番の決め事をした上で、しっかりガードする練習でした。

避け方が身体の感覚で掴めかけた頃合いを見て、組手構えから技を繰り出しました。

ガード練に時間を割いたあと約30分のチューブトレでした。

その場でワンツー。

道場を縦に連打で前進するチューブトレでした。

むやみに突っ込むだけじゃなくて、ひとつの攻撃が終わったら立て直し。

相手を想定してやろう。

【形】

今年に入り秋にスタートするコベカツを想定しながらの夜練。

毎回どんなことするか予め決めた上でやっています。

コベカツは基本と形で挑みますので、それまでの夜練は組手中心にすると決めています。

実際今年に入り、計5回の夜練は全て組手です。

中学生相手にどんな教室にしようかいろいろ考えてみましたが、指定形と競技形メインでいくことにしました。

その分、土曜練は大会に向け基本形・指定形をメインに違いを明確にしようかと思っています。

20時上がりの生徒もいることから、そこまでは組手練。

残り30分、予行練習という意味ではありませんが競技形に充てています。

先週と今日の夜練でチャタンする予定でしたが、

先週は「ジュウロク」で今日はチャタンでした。

チャタンは3分近い長い形ですので前後半に分けて行うことにしています。

前半はジャンプの手前まで。

・初登場の鉤突き

・髷隠しの構え

・沈みながら猫足立ちで前進

競技形は解釈が自由で会派や指導者によって立ち方・受け方等細かい部分が異なるケースが多々あります。

その場合どちらも正解とし受け入れてください。

明日の夜練はチャタン後半編!

ジャンプの後から一気に最後までやり切ります!

それとチューブ練!

手から入る感覚を身につける、ちょっと変わったチューブ練します!

2026年2月7日 (土)道場稽古177

こんにちは!

先週入会したA君の道着が、驚くほど早く到着しました。

火曜日に注文して、なんと今日の稽古に間に合いました。

真新しい道着に袖を通した瞬間、やはりみんな共通で満面の笑み。

あの嬉しそうな表情を見ると、こちらまで嬉しくなりますね。

組手も前回以上に気合が入っていて、とても張り切っていました!

そして本日、一般部にも新たにご入会がありました。

なかなか人数が増えずにいた一般部ですが、こうして新しい仲間を迎えられることをとても嬉しく思います。

ゆり空手では、年齢や経験を問わず一緒に空手道を嗜んでくださる方のご入会を心よりお待ちしています。

夢中になれる何かがあるというのは、人生を豊かにしてくれるものだと思います。

空手がその一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

これから末永く、どうぞよろしくお願いいたします。

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・形

05・組手

-モンキークラス-

06・ルーティーントレ

07・体幹トレ

08・固定式基本

09・形

10・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ジャンプ系を多めに取り入れましたが、ケンケンが抜けていました。

幼児、低学年のうちは飛んだり跳ねたりがとても大事です。

難しいことは抜きにして単純に思いっきり走って思いっきり飛ぶ。

瞬発系はやっぱり競いあうのでみんな楽しんでやってます。

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・V字プランク・サイドプランクで345分経過しました。

50秒あたりで「残り10秒!」

これ伝えると粘りを見せる生徒もチラホラ。

【固定式基本】

立ち方の説明から。

・閉足立ち

・結び立ち

・平行立ち

・八字立ち

・ナイハンチ

・四股立ち

引き手で気をつけることは4つ。

1・手首を曲げない

2・脇を開かない

3・引き手の高さは帯よりも上

4・拳はお腹よりも前に出ない

正面蹴りは4挙動です。

1・膝を帯の高さまで抱え込む(抱え足)

2・帯の高さを上足底で蹴る(背伸びして床に接地してる部位)

3・蹴った足を引く(引き足と呼び1と同じカタチ)

4・基立ちに戻る

注意ポイントは前膝を軽く曲げたまま蹴ること。

最後は四股立ち突き。

疲れてくると姿勢が崩れてきますが、やらないと上達しませんから根性練習を避けて通るわけにはいきません。

しんどい時こそ大きな声を出して、一つひとつ壁を乗り越えて出来ることを増やしていこう!

【形】

グループを4つに分けての形練。

茶帯生が後輩の指導に来てくれています。

バンビ組の中でも4月の審査に向けて平安形を練習するグループも居てますし、入会したての生徒も。

茶帯生の協力もあり、それぞれ今必要な練習が出来るようになっています。

茶帯生たちも教える難しさを感じながら今指導していることだと思います。

試行錯誤しながら自分自身も成長していってほしいな。

稽古後は教えてくれたお兄ちゃんお姉ちゃんに、

「ありがとうございました!」

これな!

【組手】

構え方とステップの仕方を指導しフットワーク。

これも茶帯生がお手本を見せてくれたり一緒になって指導してくれます。

軽やかにステップしたあと2列で向かい合い、前回の刻み突きのおさらいでした。

大事なのは腰を落とし、いつでも飛び込める準備をしておくこと。

前拳は軽く肘を曲げておき、前足の飛び込みと同時に腕を伸ばして突きます。

この時のポイントは3つ。

1・突き

2・前足の踏み込み(ドーンと床を踏む)

3・アーイ!(気合い)

これを3つ同時に出せるようになること。

刻み突きのあとは中段突きでした。

これも筋力が無いので深く沈むことが出来ませんが、茶帯生に深く沈んだカッコ良い中段突きのお手本を見せてもらいました。

拳サポはめての組手は楽しそう!

これまでなかなか時間が割けなかった組手練。

90分に時間伸ばして良かったと思います!

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

インアウトを20秒全力で行い約10メートルの距離を全員でお尻歩きを往復。

上半身を安定させ骨盤操作。

骨盤を立てて動かす意識が高まると股関節にも良い影響を与え、形が滑らかに変化します。

骨盤を後傾したり肩を振って動くのはダメ。

「何のため」

「正しい姿勢」

これを理解してないとスキルは向上しません。

一人ひとりの意識ね。

【体幹トレーニング】

足刀蹴り・レッグレイズ・2ポイントプランクで481分経過しました。

足刀蹴りの角度は斜め45度です。

蹴りは踵を押し込む感じで、引き足は膝頭がお腹に当たる位でやろう。

つま先が伸びていたり、引き足の意識が足りない生徒がまだ目立ちます。

これもルーティーントレと同じで、やったこと全てが自分のチカラとなって返ってきます。

目的が一致してないと時間だけを浪費することになるよ。

【固定式基本】

突きひとつとっても効く突きと効かない突きがあります。

突いた拳をドーンと押されて後ろに倒れそうになると、それはフォームが悪いから。

答えはこれまでに散々言ってるので、稽古に入る直前に意識を促す程度にしています。

中段横受けも普段言ってる受け方じゃなく、癖が残ったままの生徒も居ます。

改めて個別で指導していますので、次今日の指導を活かしてください。

これも意識ひとつです。

同じ指導を受けているうちは次に進めないよ。

他には、揚げ受け・払い受け・正面蹴り・四股立ち突き・猫足立ち手刀受け

なんかです。

同じことの繰り返しですが、スピードや極めの精度を上げてほしいな。

もうひとつ個別指導していたことが。

「初速」と「終速」を同じにすること。

途中まで早くて、技が極まる前にズルズルと腕を置きにいく生徒も。

自分ではそんなつもりではないんでしょうね。

攻防の意識が足りないからでしょうか。

約束組手を取り入れることで、一種の緊張感を保ちつつ敵からの攻撃を受けるにはどうしないといけないかが頭と身体で一致するかも知れません。

近いうちに取り入れてみたいと思います。

【形】

1月に入り第一指定形・第二指定形の指導を行い、先日は平安四段を密着指導。

今日の私は一般部コースでした。

その間、約40分程度自主練。

自分の得意な形を磨いたり苦手な形・試合で使う形・覚えきれてない形等、各自思いおもいに取組んでいました。

中には5日の夜練で指導したばかりの形の練習をする生徒も。

どんどん形のバリエーションを増やしてくれたら良いと思います。

私は入会したばかりのAさんと立ち方と受け方の指導からスタートし四の形と十二の形まで進みました。

・基立ち (軸足つま先は30度)

・前屈立ち (親指を前膝で隠す)

・四股立ち (膝と足首は垂直)

・猫足立ち (軸は後ろ足の踵)

・中段横受け (拳を捻りながら)

・上段揚げ受け(拳3つ分のスペース)

・下段払い (正中線をカバーしながら)

次はEさんとシソーチンでした。

どんどん形を覚えてくるEさんです。

独学で覚えて来られ少し修正を施す程度。

那覇手の形は技と呼吸のリズムを揃えること。

重厚感が増すと形の中にメリハリが出てスピードがより引き立ちます。

近いうちにシソーチンしっかり指導して、ニーセーシーとアンナンコウに移っていきましょう!

小学生中心の空手教室なので、大会に向けどうしても基本形と指定形が中心になってしまいますがやっぱり競技形は楽しいですね。

Aさんも加わったことだし、ゆり空手一般部クラスがどう進化していくか展開が非常に楽しみです。

【組手】

先週に引き続き2列になっての中段打込みでした。

ペア相手に刻み突きを出してもらい潜りながらの中段突き。

頭の上を刻み突きを通過させる位に深く潜ることが目的。

抜けた刻み突きには旗は上がりませんので、深く潜れさえすれば得点を奪えます。

もうちょっと意識つけして稽古に入るべきだったかな。

突きの軌道を変えながら入る中段突きも最後の最後行い稽古を終えました。

あと、距離が足りない時、2ステップで入ってみよう。

道着をかする程度まで突きを届かせないと旗は上がらないよ。

さぁ!

来週は体験教室!

バンビ生の稽古開始時間は12:45スタートです。

入室は13:40頃にしていただき騒がず集中できるようにご配慮願います。

いつもより時間が短くなりますので、14時からの2部練の基本と形練に残っていただいて構いません。

2部に上がるとどんな雰囲気で稽古してるのか知るには良い機会だと思いますので奮ってご参加ください!

(車の入れ替えだけご注意ください)