ブログ

2025年12月13日 (土)道場稽古171

こんにちは!

朝起きて天気良いし洗車でもしよかっ!

こんな気分でしたが天気予報見れば雨マーク。

見ておいて良かった。

この日は実に久しぶりの形道着を。

組手道着のあまりの手軽さに形道着はかなりご無沙汰でしたが、入念にアイロンかけて出発しました。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレーニング

3・固定式基本

4・形

5・組手

-モンキークラス-

6・ルーティーントレ

7・体幹トレ

8・固定式基本

9・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

組手練入ってきたし下半身強化を兼ねてジャンプ系を増やしています。

それと瞬発系の強化に仰向け(うつ伏せ)ダッシュを。

スピードアップに繋がるグーパーなんかも取り入れています。

最後は軽くアジリティで身体を温めました。

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・プランク・V字プランクで327分経過しました。

来年からひとつ強烈にキツいの入れようかな。

腹筋崩壊メニュー、レッグレイズね。

【固定式基本】

自分で基立ちの作り方を覚えれたのは大収穫です。

「基立ち」さえ覚えることが出来れば、前屈立ち・四股立ち・猫足立ちは応用ですから。

四股立ち作って姿勢を整えて四股立ち突き。

ゆり空手を通じて、強い身体作り出来ればと思っています。

基立ちからの正面蹴りでは、E君が素晴らしかった。

ホントに稽古を重ねる度に上達してる。

自主練やってるのがすぐ分かる位です。

つま先の角度

抱え足の高さ

軸足のカタチ

引き足への意識

上足底での蹴り込み

蹴った後の着地の速さ

膝の抱え込みが苦手だったのですがしっかり修正されていました。

立派です。

【形】

四の形を覚える生徒と平安二段を練習するグループに分かれて行いました。

S君どうやら四の形を覚えてきたようです。

順番覚えたら次は、ピシッと打つことを心がけなくてはいけません。

コツは引き手を強く取ることと軸の意識。

どっちかと言うと受けや突きの「手技」より、反対の手の「引き手」

引き手を強く取れば手技のスピードが増してきます。

まだ幼児ですし体幹が弱いので、多くは求めてもダメですが軸を意識することかな。

動く度に両肩が流れています。

腰が安定しだすと肩が流れずになります。

結局は立ち方かな。

前膝をほんの少し曲げ(膝頭が親指つけ根にかかる程度)、重心を落とすだけで立ち方が安定します。

でも形を覚えられたのは収穫です。

年末年始で忘れないようにね!

入会したてのR君ももう一息で覚えられそうな感じ。

基立ちのスタンスが狭くそこが修正点ですが、まずは形をしっかり覚えた段階で縦の長さを修正していきたいと思います。

【組手】

内容は先週と同じでした。

構え方とステップから。

手が下がる・脇が開く・目線が下がる・腰が浮く・両足のリズム感

指摘しながら何度もやって身体で覚えるしかありません。

フットワークしないと強い足首作れないので地道に続けるのみです。

どうやら刻み突きの名前を覚えたようです。

組手基本の段階ですのでステップなしで、突き方と突いた後、フォームの確認です。

連続写真のように説明して理解を促します。

①構える

②突く

③残心

これをひたすら繰り返し突きのスピードを求めてみました。

差し出した手の平に突かせ、それを私が掴みます。

掴まれたらアカンこと伝えてゲーム感覚でやると面白いもので突きのスピードが上がってきます。

遊びの要素加えてやると生徒は喜んでやってくれる。

さらにスピードが上がるし、これはご家庭で是非やってあげてほしいと思います。

強く突く必要の無い空手道です。

相手より速く突ければポイントになる競技をやっています。

ここで大事なのが、構えた位置から突けること。

強く突こうとするあまり構えた腕をいったん引き突こうとしがちですが、これは間違い。(引く → 突く の2挙動)

軽く曲げた肘を伸ばすだけ。(1挙動で突ける)

両足にタメをつくって、後ろ足で床を蹴って前足は相手に向かって飛び込むだけ。

腰が浮いてたら沈んで、跳ぶことになるので2挙動になり遅くなってしまいます。

まずはフォームを覚えてリズムの中から突けるようになれば、次の技に進んでいきたいと思います。

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

寒いし瞬発系取り入れて身体を温めました。

ブザーに合わせて十字に反応。

足バタバタから左右に追い突き。

上はワンツー、下は中段突き。

即興でやってみましたが、

反応しきれる生徒

身体が固まる生徒

脳から身体への伝達に時間がかかる生徒

全く違う技出してしまう生徒

ホントに様々。

みんなで爆笑しながらアップしました。

神経系の成長は小学生の頃がピークだと言われています。

「今」いろんなこと(脳トレ)に挑戦して、自分の生涯の運動能力を上げていこう!

今度、両手ジャンケンやろかな。

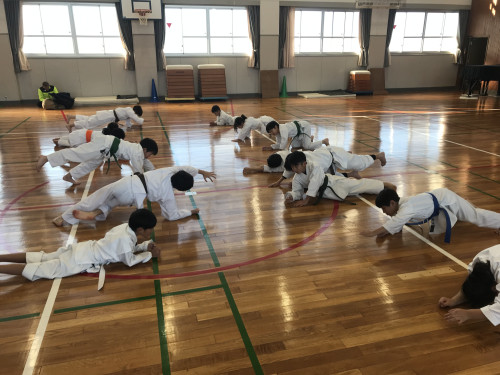

【体幹トレーニング】

プランク・2ポイントプランク・V字プランクで463分経過しました。

これまでの2ポイントプランクより難易度を上げたことで出来なくなった生徒がチラホラ。

身体捻じってやってちゃダメ。

軸を強化することが目的なので常に「焼き鳥の串」状態でね!

【固定式基本】

四股立ち突き

猫足立ち正面蹴り / 手刀受け

突き

中段横受け

上段揚げ受け

下段払い

僅かこれだけを短期集中型で行いました。

始めの一本から気持ちを込めて、魂込めて、全力で!

何でデカい声出すかみんな理解出来てるかな?

だんだん学年が上がり、大きな気合いを出すのが恥ずかしいと感じる年ごろかも知れませんが、

声を出す理由は私は二つあると思っています。

ひとつめは、どんなにキツい稽古であってもデカい声出してたら辛さを乗り越えられるから。

しんどさをかき消す位デカい声。

これで私は乗り越えてきました。

やり切った後の達成感。

手を抜かなかった事でしか得られない自信。

昨日の自分より成長したと感じられる満足感。

もうひとつは、極めの瞬間に声を発することでムダな力みが無くなります。

技の瞬間に息を「止める」のでなく、息を「吐く」です。

気合いの声を指摘されてる生徒は全力でやってないか、力んでるかのどっちか。

不要なチカラが入ってると肩も上ずるよ。

準備の時間を短く、フルスピードで動いてビタ止めね。

(腹筋使って声を出さないと、技にパワーが乘らないのでデカい声は必須です)

それと手技のスピードを上げるには、肘を上手く使ってみてね。

【形】

緑帯と茶帯は前回に引き続きニーパイポの後半部分を。

青帯以下はまだ覚えていない基本形を学ぶ時間に充てました。

押え受けと掬い受けの挙動がまた難しいところですので、そこに時間をかけ指導することに。

40~50分程度だったかな?

9名の生徒と稽古し自主練タイム。

その間、基本形組に移り平安三段と四段に混じり指導しました。

せっかく覚えた形、年末休みで忘れてしまってはもったい無いので、忘れないように自主練しておいてね。

さぁ!

来週でいよいよ稽古修め!

私は12:15に道場入り。

翌日の審査に向けてしっかり準備したい生徒は是非お越しください!

(真剣に取組める人は審査受けなくても構いませんのでお越しください)

近隣のコインパーキングの利用と雑巾持参でお願いします!

2025年12月6日 (土)道場稽古170

こんにちは!

12月に入り新体制スタート。

バンビクラスの稽古時間の見直しです。

キリの良い2026年の稽古始めと一瞬考えましたが、バンビ生からも大会にチャレンジする生徒が出現しだしましたので早い方が良いかなと思って12月にぶち込むことに。

90分稽古の始まりはじまりー。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

5・組手

-モンキークラス-

6・ルーティーントレ

7・体幹トレ

8・固定式基本

9・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

冷え込む体育館。

身体を動かしてないと寒くてたまりません。

ジャンプやケンケン、ダッシュなんかで身体を温めアジリティでした。

軽く息が切れるくらいでサクッとお終いでした。

【体幹トレーニング】

V字プランク・片足バランス(左右)で324分経過しました。

両手を広げて膝を抱え込んで片足立ち、そのままお辞儀しながら後ろ足を伸ばしてバランスを取ります。

始めは上手いこと出来ませんが動きを加えた体幹トレでバランス感覚を身につけてほしいと思います。

【固定式基本】

いつもの如く引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いでスタート。

おへその高さに手のひらを置き膝でタッチ。

これで抱え足の意識付け。

順を追って練習しないと正しく正面蹴りを覚えられないからそうしています。

空手の蹴りとサッカーボールを蹴るのとでは全く違うのでそこを理解してもらわないといけません。

基立ちの作り方を覚えてきた頃かな。

自分で作って正面蹴りでした。

最後は基立ちをベースにした四股立ちの作り方。

これは今、覚えている真っ最中。

広すぎてもダメだしもちろん狭すぎてもカエルみたいでダメ。

スタンス覚えて次のステップは美しい姿勢作り。

これはまだまだ全然ダメですが、背筋をピーンと伸ばしてほしいところです。

生まれたての小鹿のように筋力が無くて足がプルプルしていますが、これも今だけ。

毎週、四股立ち突きやってれば頑丈な下半身に変身していきます。

歯を食いしばって頑張ってほしいと思います。

しんどくても腰を上げないようにね!

【形】

入会したての生徒は四の形グループ、それと平安二段グループに分かれての形練でした。

右足(左足)が前に出てる時に右手(左手)で突くのが ”追い突き” と呼びます。

始めに習う「四の形」で出てくる技と立ち方は、

基立ち・中段横受け・追い突きの3つだけ。

動き方を記しますので家練してもらえると嬉しいです。

1-1 9時方向 :左中段横受け(左基立ち)

1-2 9時方向 :右追い突き (右基立ち)

(時計回り)

2-1 3時方向 :右中段横受け(右基立ち)

2-2 3時方向 :左追い突き (左基立ち)

(半時計回り)

3-1 12時方向:左中段横受け(左基立ち)

3-2 12時方向:右追い突き (右基立ち)

(時計回り)

4-1 6時方向 :右中段横受け(右基立ち)

4-2 6時方向 :左追い突き (左基立ち)

(左の突きを残したまま、右足を揃えて平行立ち)

(左足を半時計回りで動かして、左突きを降ろしながら平行立ち、この時右肩越しに残心)

(顔を12時方向に戻し、右足を動かし結び立ち、礼)

【組手】

限られた時間の中では、どうしても基本と形に時間を割かざるを得ず、ほとんど組手をすることがありませんでした。

どうしたものかいろいろ考えていましたが、稽古時間を早めにスタート出来ることになり90分稽古が可能に。

前倒しスタートなので2部の稽古時間に影響は及びません。

我ながらナイスアイデア!

これで悔いを残すことなく考えてたメニューを消化出来そうです。

週1の土曜練しかやってませんから、時間を延長したかった。

縁あって出会った生徒たち。

何とか上達させてあげたい想いでいっぱいでした。

快く快諾してくださった学校開放の方にも感謝です。

理屈は後回しでまずは組手構え。

構え方を身につける段階ですので、スムーズに構えが出来るようになるまでは暫くはここからスタートです。

構えを崩さずステップ練に移りますが、これがまた可愛いw

新たな癒しの時間だ。

強い足首作って動ける身体作りを目指しますが、スタートしたばかりのこの時期。

動画にでも残しておきたいと思う。

数年後にでも観たら面白いだろな。

早めに道場入りしてたお兄ちゃんに刻み突きのお手本を見せてもらいながら、一列になって突きの練習でした。

1・きざみ突き

2・前足での踏み込み

3・気合いの声

この3つをタイミング良く同時に合わせます。

これだけじゃないが、まずはこの3つを同時に合わせられるようになろう!

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

左右の腰を上手く扱えるようになるためお尻歩きを行い、拳固めに拳立てやって、仕上げは手技の瞬発力。

形競技においてキレは重要な要素のひとつ。

短い時間でも積み重ねていけば違いは出てくるはずなので続けています。

最終的には無意識レベルで繰り出せれば言うこと無し。

【体幹トレーニング】

この日も強烈にキツいのです。

レッグレイズに足刀蹴り。そして久しぶりの2ポイントプランクでした。

これまでやってた2ポイントプランクよりバランス保つのが難しかったことと思います。

膝じゃなくてつま先でやってたから。

気づいたかな?

これで460分経過です。

【固定式基本】

うーん、、

ちょっと不満が残る基本稽古でした。

審査も近づいてきたこの時期に、気持ちが全く伝わってこない生徒が。

厳しい言葉かけましたが、1本目の四股立ち突きからスイッチ入ってる生徒がほとんどの中、

気持ちが入ってない空突きでした。

始める前に、

「腕のつけ根は肩甲骨」

「身体の前面で突くんで無く肩甲骨から突こう」

呪文のように毎週コレ言って稽古に入りますが、全く伝わってなかった。

毎週言ってるけど、上手くなりたい・成長したいって心から想って日々稽古しないとホントに上達しない。

道場に来た以上は本気で!全力で!

空手に打ち込んでほしい。

来週奮起することを願う。

【形】

先週、審査用紙も配り終え気分転換に何か違うことしよか?

新しい形でも覚えよか?

この一言で始めることにしたニーパイポ。

もちろん審査に向けての自主練は自宅で行う約束です。

インフルエンザでお休みが多かったので見送ろうかと思ったけど、来てる生徒の大半が形練したいとのことで決行しました。

緑帯と茶帯を対象にニーパイポ。

青帯までの生徒は平安四段と平安初段でした。

もともと2回に分けて指導するつもりだったので、1回目はまぁ良い感じだったんじゃないかな。

なかなかの集中力を見せてくれた。

1回目の気合いまでを、細かく細かくかみ砕いて、少しずつ進めたのが功を奏しました。

途中、基本形チームに行ってる時も黙々と自主練してたし良い感じに見えました。

子供って覚えるの早いしあっという間です。

基本形も悪戦苦闘しながらも、新しい形を覚え楽しかったんじゃないかな。

やっぱり習い事は楽しくなくてはね。

来週で年内の稽古はお終い。

もう一回同じような感じで進めます。(ニーパイポ完結編)

稽古修めは例年のように全員で輪になって基本ね!

2025年12月5日 (金) 夜練97 @大池中学校

こんにちは!

稽古日の出張はスケジュール調整を図ることで上手く回避してきましたが、この日はどうすることも出来ず。

やや遅れの道場入りでしたが、アップ進めてくれていました。

指示待ちじゃなく、自分たちで出来ることを探してチビちゃんを導いてくれています。

お兄ちゃんお姉ちゃんが、どんどん成長していってます。

教わるだけの習い事から、自然と少しずつ後輩の面倒を見る習慣が芽生えています。

違う景色が見えてきた生徒がいることも事実です。

いろんなシーンでリーダーシップ発揮出来る生徒に成長していってほしいと思います。

1・体幹トレ

2・組手

3・形

【体幹トレーニング】

寒いし動きを加えた体幹でした。

片足ジャンプ・ランジジャンプ・片足逆突きで291分経過。

片足ジャンプは真横に大きく飛んで体側に壁を作る意識でビタ止まり。

ランジジャンプは両足で真上に高く飛び瞬発力を高めます。

片足逆突きはジンワリ沈んで姿勢をキープ、一気に伸び上がり逆突きでビタ止まり。

それにしても寒かった。

【組手】

バンビ生2名も参加の組手練。

久々の組手だったような気が。

構え方とステップを入念に行い刻み突き。

腰を上げず、構えを崩さず、スタンスも変えず。

動かして良いのは足首だけ。

とにかく足首で強く床を蹴れないといけませんので、ステップ練はそこを意識してね。

2名ずつペアを組み、ひたすらの刻み突き。

やっちゃダメな入りと、こうやってほしい刻み突きの入り方。

なぜダメか分かったかな。

頭で理解さえ出来ればあとは数を重ねるだけ。

理解が追いつかず数を重ねると最悪の場合悪い癖がつくこともあります。

なので説明は分かり易い言葉を使って丁寧に。

したつもりですが分かったかな。

2部の生徒には通常の入りに加え、線を外す入り方パート2を。

基本的な考え方として空手道は危険を回避することにあります。

外を取りながら、スピードが上手く乗らないようだったら今日教えた入りを試してみてほしいな。

やっぱり大事なのは考えながら稽古出来るかどうか。

ただ技を出すんじゃなくて、どの距離から飛び込めばポイント取れるんだろう?

それには自分の脚力を知ることから始めなければいけません。

届かないと旗は上がらないし、近すぎると相手も攻撃仕掛けてきます。

距離とともに大事なのが「仕掛け」

決してワンパターンにならず仕掛け・プレスを挟んで狙った技で獲れるように、打ち込み練習では一本いっぽんを丁寧に重ねてほしいと思います。

基本や形と違って組手は自由な発想でないといけません。

相手が反応出来ない状態を作りだすこと。

刻み突きの次は中段回し蹴り。

フルスピードで道着をかする程度のスキンタッチで。

中段突きも同様です。

但し、蹴り足は真っ直ぐ伸ばし切るように。

曲がった足で引き足取ってもダメで伸ばし切ること。

蹴りの利点は突きの間合いよりも遠い距離から放てること。

要するに相手が突きで攻めてくる場合、間合いの外から攻撃を仕掛けることが出来ます。

更に距離を伸ばすには、蹴る瞬間軸足を回し切ること。

踵が相手に向くくらい軸足を捻ると自分の足のサイズひとつ分、さらに距離が伸びるよ。

この理屈を正しく理解し試合中、蹴りを狙う時は蹴りの間合いを取っておくこと。

突きの間合いで蹴っても、両足で立つ突き技の方が正確で速いです。

なので蹴りを狙う時は、ガムシャラに蹴るんじゃなくて突きが届かない距離を取ること。

クレバーにね。

今度は上段回し蹴り。

蹴りの中上ダブルでした。

フェイクの蹴りを中段に見せておく。

これはおとりで、そのまま上段に繋げる技。

足の甲で蹴るようにね。

蹴り練ラストは上段刻み蹴りからの裏回し蹴り。

蹴った足を相手と自分の中間付近に降ろし、軸足踵を捻りながら前足で相手の側頭部を足裏でペタン。

ハムストが固いと膝を畳むことが出来ないので、柔らかくしておかないとね。

久々の組手。

ホントに久しぶりのような気がする。

【形】

大池夜練は大半の生徒が20:00上がりですが、この日はリクエストがあったのでラスト30分は形練!

審査に向けて基本形と指定形。

癖を一人ひとりに細かい指導をしました。

I君は立ち方がまだまだ腰高。

Kちゃんは四股立ちの張り。

R君は四股立ちの前後移動で頭が上がってしまう癖。

どうして頭が浮いてしまうんだろう。

移動足で床を蹴ると必ず頭が浮いてします。

これが答えね。

今日の形だけじゃなくて、形を打つ中で全体を通して言えること。

この理屈を正しく理解し演武出来るともうひと皮剥けると思う。

まだまだ成長出来るはず。

審査当日を迎えるまで自主練やり切って、自信を持って受審してほしいと思います。

道場生みんな頑張れ!

2025年11月29日 (土)道場稽古169

こんにちは!

今日は娘の誕生日。

2週連続のケーキでお祝いである。

午前中PCの調子が悪く出発時間ギリギリまで粘るもどうにもならず。

道場入りした時には既にバンビ生大集合してたような、、

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・組手

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹トレ

7・固定式基本

8・形

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ちょい寒いし暖房つけて、ジョグ・ダッシュ・ケンケン・グーパー・うつ伏せ(仰向け)ダッシュで身体を温めました。

生徒と一緒に上着着てアップしてるうちに直ぐ温もったので脱ぐことに。

下半身強くして空手出来る身体作りです。

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・サイドプランク・V字プランクで321分経過しました。

正しい姿勢がすぐに覚えられそうなプランクを中心に進めた方が良いかな。

【固定式基本】

突き・引き手・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴り・四股立ち突き

基立ちの作り方を正しく覚えさえすれば、猫足立ち・四股立ちを指導しやすくなります。

ここを間違ってしまうと、あとあと苦労するので時間かけてでもやらないといけません。

体育館の壁を使っての四股立ち姿勢の確認。

踵・お尻・背中が壁にべったりとくっついてる感覚を身体で染み込ませ、四股立ち突き。

どの程度腰を落とすか、ここを言葉で伝えるのがまた難しいところ。

歯を食いしばって忍耐力つける稽古に早く入りたいところですが、まだ難しいかな。

正面蹴りでは、抱え足と引き足。

カタチと名前は覚えてきたかな。

股関節の詰まりがある子、高く膝が上がる子と様々ですが、メニューの中に腸腰筋鍛えるのも必要になってくるかも知れません。

【組手】

大会も終え、暫く続いてた形練をキャンセルし組手基本です。

形も組手も平行して稽古するのが理想ですが、これまで1時間練習の中では、基本と形が中心となっていました。

来週からは90分コースになりますので、アジリティ・基本・形・組手とバランス良く稽古出来るようになります。

今日は、構え方とステップ、フットワークを行いましたが、まだ始めたばかり。

バンビ空手可愛い過ぎてほっこりしてしまいます。

最後は刻み突きのフォームを学んでタイムアップ。

来週から組手もしっかりやっていきます!

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

この日のメニューは久しぶりのお尻歩き。

腰を上手く切れると形の見栄えも上がりますので道場生には身につけてもらいたいテクニックです。

スピードと極めも別メニューを挟むことで向上させていきます。

左右の腰切りは勝負形で多くの選手が選ぶ、平安五段でも出てくるので大会に出場する生徒はしっかり押さえておいてもらいたいところです。

試合で使えるくらいにまで落とし込んでほしいと思います。

もうひとつは拳立て。

これも拳の握りが汚いとせっかくの形も見栄えが劣ります。

短い時間でも積み重ね。

【体幹トレーニング】

レッグアップツイスト・レッグレイズ・V字プランクで457分経過しました。

直近の夜練で新たに仲間入りした体幹メニューでした。

V字プランクの姿勢で上半身を左右に捻転して、膝を締めてやるともうひとつキツい。

この3つが強烈に体幹に効くメニューじゃないかな。

僅か3分間。

強烈にキツい僅か3分間の体幹メニューを頑張ってます。

【固定式基本】

このあとに控える模擬審査。

ここに時間を割かなければいけないので、短時間集中型でやり切りました。

四股立ち突き

前屈立ち2本突き

猫足立ち手刀受け

僅か3つだけですが、とにかく「腰を落とし深さを出す」

意地でも腰を浮かさない。

空手の基本稽古は忍耐力。

ひたすら自分との闘いです。

我慢して我慢してそこを乗り越えた人だけが、粘り強い人に成長出来ます。

今日は良く声が出てました。

ホントにキツい時、とにかくデカい声出してみて。

そしたら何とか乗り越えられるから。

そうやって昨日の自分より少しでも上回ってほしいと思います。

【形】

審査用紙を受け取っていない生徒を一人ずつ呼んでの模擬審査会。

既にもらった生徒は離れたところで自主練タイムでした。

マンツーマンで次の審査に必要な形を全て打ち切り、修正点を明確に伝えました。

まず立ち方を作る。

しっかりとした立ち方が作り体幹を通じて手技に技が繋がっていきます。

それくらい下半身の強さは必要ってこと。

軸足の締めを上手く使い(腰切り)、パワーと放出するイメージです。

軸は身体の真ん中にボーリングの玉を置いておく感覚。

転身が苦手な生徒も意識をここに置くと安定感が出てきます。

身体が屈折してしまいがちな生徒の矯正は模擬審査前に壁を使い身体に落とし込みました。

まだまだ基本的な技の精度が足りない部分もありますが、なんとかなるかな。

指摘された部分をどう自分で修正していけるか。

ここから先は自分次第です。

自分が頑張らないと治りませんから。

改めて思いますがやはり基本が大切です。

形の順番を覚えることは出来るけど、基本が崩れていたらやはり試合では勝てません。

形で良い成績を残せるかどうかは、まずここじゃないでしょうか。

「基本を正確に」

キレや極めの強さはその後です。

2回の土曜練と夜練で2部生全員を観終えました。

あとは家練で指摘を潰す作業に時間を使ってください。

黒帯になる!

簡単なことでは無いし、コツコツと継続する大切さを身をもって感じながら

黒帯に向かう過程を楽しんでください。

生徒自身が大人になった時、オレあの時頑張ったなぁ。

辛かったこと悔しかったこと、今この瞬間を噛みしめながら必死に努力を積み重ねてほしいと思います。

さぁ、来週12月からゆり道場は新体制!

新規生徒も増やす!

既存のバンビ生も成長させる!

2部生も新しい形でマンネリ回避!

緑帯・茶帯は新しい形!

青帯も新しい形!

2週に分けて形を覚えて、稽古修めは1部・2部合同で締めますよ!

グッバイ11月!

2025年11月26日 (水) 夜練96 @大池中学校

こんにちは!

11月なんと5度目の夜練。

着々と稽古修めの準備も進めていて、皆勤賞やプレゼントの準備も完了しました。

手洗いうがいして予防しといてね。

それと12月20日の稽古修めですが、集合時間を14:30に変更お願いします。

1部2部合同で稽古修めです。

1・体幹トレ

2・腰の締め

3・形(審査組)

4・ニーパイポ

【体幹トレーニング】

片足立ち(左右)・レッグアップツイストで288分経過しました。

平安初段や平安四段で出てくる蹴り。

抱え足を高く取れないと極まらないのですが、足を持ち上げる筋力が足りないのが原因です。

片足立ちで限界いっぱいまで抱え込んで、床スレスレで止める。

これをスローで行うことで腸腰筋に刺激を与えました。

勿論閉足立ちで行いますので軸を真っ直ぐにです。

レッグアップツイストの方は、腹斜筋に刺激を与えることで突きの強さを上げていきます。

軸を意識しながら突きの極めも上がていきます。

かなりキツいメニューだったと思います。

レッグレイズ並みにキツいはずです。

【腰の締め】

帯を使ったトレーニング。

追い突きから追い突き。

技が極まるタイミングでペア相手に横から帯を引っ張ってもらい締めるタイミングを掴みます。

他にも、

1・突きに体重が乗っているか

2・運足は正しいか

3・膝の抜きと寄せを使えているか

ここも気にかけなくてはいけません。

バンビの生徒には説明が難しかったかも分かりませんが、なぜ突きが上ずってしまうのか。

肩が上がって突いてしまう理由を説明しました。

リラックスして突く以外にも肩を下げる突き方がある。

肩を下げるというよりも肩が上がってしまう理由を説明しています。

【審査組 形】

模擬審査組・自主練組・平安四段・ニーパイポ

4つに分かれて稽古しました。

早くに用紙をもらっていたMちゃん、平安四段はまだ習っていなかったのでEさんにお願いして指導してもらうことに。

鏡の前でマンツーマンタイムでした。

バンビ2名は審査に向けて自主練。

指導形と平安二段を繰り返し繰り返し自主練でした。

Kちゃんは前回の夜練で前半パートを習ったニーパイポ。

これをひたすら繰り返し自主練。

さて私はS君とI君とで模擬審査。

回し蹴りを稽古です。

両手の構え

軸足の捻り

抱え足と引き足

このあたりは、以前よりイージーになったはずなので、もっとスラスラと出来ないとダメ。

ひとつ意識したら、どこか抜け落ちてしまうようでは、稽古量が足りないと言われてもしょうがないところ。

それは自覚してほしいかな。

審査まで繰り返し稽古してください。

基本を終え形に入りました。

S君の運足の癖。

これが顔を出すうちは、まだ身体に落とし込めてない証。

ひと挙動ずつ打つ中で出て来ては指摘し修正です。

I君は上半身が前傾してしまう癖があります。

2人ともまとめて道場の壁を使って、前傾していない状態を身体で覚えていきました。

踵とお尻、背中を壁につけての四股立ち・猫足立ち。

猫足立ちの軸に乗った感覚。

これが理解出来たのか、以降の立ち方に変化が訪れました。

道場で学んだことを、家でどれだけ出来るか。

今度からここが問われてきます。

土曜練で元の状態に戻らないことを祈ります。

自分の課題を認識し修正すべき点を受け入れ、一人で稽古出来る人に成長していってほしいと思います。

結局最後は、一人で出来るかどうか。

途中から2人とも立ち方が整ってきました。

前屈立ち・四股立ち・猫足立ちにも深さが出てきて、美しく仕上がってきました。

ここで20時を少しまわり全員で形を3本打ち一旦稽古を締めました。

【ニーパイポ】

一人残ったKちゃんとニーパイポの後半パートを。

まずひと通り形を覚えることにしたKちゃん。

押え受けや掬い受け、肘繰り受けや猫足立ちからの諸手突き。

蹴り技も出て来ますが頭の高さを一定に保たなければいけないし難易度が高い形です。

子供は頭が柔らかいのか、直ぐに覚えてしまいます。

30分を2回で覚えきってしまいました。

まだまだ始めたばかりですが、これからドンドン仕上がってくることでしょう。

修正点は、頭がパンクしない程度にメス入れていこうと思います。

ニーパイポ、土曜練に導入する時期をどうしようか。

用紙を配り切った後かな。

高学年対象でやろかな。

新しい形を学ぶ時間を設けたいと思います。

楽しみながら頑張ろう!