ブログ

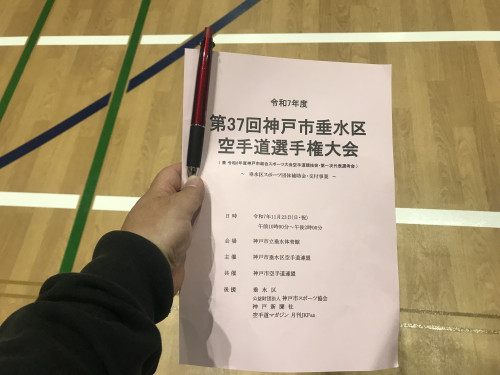

2025年11月23日 (日・祝) 第37回 神戸市垂水区空手道選手権大会 @垂水体育館

こんにちは!

毎年勤労感謝の日は垂水区大会。

9:00集合と伺っていましたので丁度に着くよう、途中コンビニに寄ってゆっくりホットコーヒーを飲みながら時間調整。

時間通り入室しコートの設営!と思ってましたがもうほとんど終わってるではありませんか!

聞けば8:30入りして始めていたとのこと。

昨年は30分前に到着するも体育館の利用時間前ということで、入室出来ずベンチに座って時間潰してたので今回はドンピシャ狙いでした。

大して仕事してませんので、心武館の出欠係りをすることに。

残念ながら他支部で1名欠席者が居てましたが、あとは元気に出席でした。

プログラムと毎度のタオルを手渡し、ゆりの生徒を発見する度に写真撮影会でした。

今年はなんと、昼食無しのぶっ通し。

10時開始の13時終了。

これはこれでアリやなと思ってましたが朗報がひとつ。

来年度から、北区大会出場者も同年の垂水区大会にエントリー条件付きでオッケーになることに。

競技開始まで時間があったことから、他道場の先生といろいろとお話してました。

北区大会は割りと出場者多いけど垂水区減少傾向にあるなぁ。

あとからプログラムを受け取って気づきましたが確かに競技統合されてました。

そんな話になったので思い切って、どっちも出れるように出来ないですかねって聞いてみたところ、北区大会で上位3位以外の選手は垂水区出れるようにしよか!

なんとあっさり決定してしまいました。

今回のゆりの生徒もそうですが、普段の練習の成果を確認する場は大会がもってこい。

バンビの生徒が数多く挑戦してくれたのはホントに嬉しかったし、試合経験が積める場がひとつでも増えるのは喜ばしいことです。

出場するって決めた以上は普段より自主練しないといけませんので努力量も増えるはず。

挑戦するだけでも一歩踏み出す勇気がいるし度胸もつく。

経験を積むことってとても大事なことだと思います。

勝てば自信に繋がるし空手のスイッチが入る瞬間でもあります。

保護者の方もチャンスがあれば出場させてほしいと思います。

さて私は第1コートでお手伝い。

間近で道場生の頑張りをスマホ片手に目撃しました。

勝った子・負けた子がいますが、挑戦した勇気は素晴らしいこと。

バンビ生が試合に出るなんて1年前には想像も出来ませんでしたが、現実になってきてます。

ゆりの空手も、いつの間にかそんな感じになってきたんだなあと。

結果の方は、

幼年男女形 優勝Yちゃん

1年生男女形 準優勝E君

2年生男子形 準優勝I君

ほのぼのとした牧歌的な道場ですが、本気でやったろか!って生徒がいるのもまた事実。

積極的に2部練に参加したり、夜練にも合流しています。

やればやるほど上達するのは、この子たちを見てれば分かると思います。

想像出来ない位のスピードで道場が変化している。

それに触発され私も、この度ちょっぴり本気を示しました。

12月からバンビ練の時間伸ばします。

2025年11月22日 (土)道場稽古168

こんにちは!

金曜日、とても神経を使う仕事をやり切っての3連休。

実に清々しい目覚めでした。

仕事のこと考えんで済む連休。

土曜日曜と空手だ。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレーニング

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹トレ

6・ルーティーントレ

7・固定式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【早練】

垂水区組、全員集合で入退場の所作を学びました。

1回で覚えるのは難しいと思いますが、雰囲気は掴めたかと。

とにかく自分の打つ形に最後まで集中して打ち切ってほしいと思います。

隣で対戦相手が形を打ちますが、一切気にせず無心になること。

失敗を恐れず、堂々と強く技を出すようにね。

力感のある形を打てたらと思います。

勝っても負けても、自分のベストを出し切ってくれることを願ってます。

いよいよ明日、本番だ!

【ウォーミングアップ】

最近、足腰が強くなってきた。

やっぱり積み重ね。

ケンケンで身体を支えたり、ジャンプでバネを強化したり、ブザーに反応して瞬発力つけたり。

思いっきり全身運動する時間に充てています。

生徒たちの生き生きした顔を見てると嬉しくなります。

【体幹トレーニング】

V字プランク・サイドプランク・プランクで318分経過です。

腹筋にチカラを入れて身体を支える時間ね。

それこそ押忍の精神で粘ってほしいな。

正しいフォームでやってると3分間は強烈にキツいと思います。

手抜いてたら差が開くよ。

【固定式基本】

基立ちの作り方と四股立ちの作り方をそろそろ覚えてきたかな?

とにかく空手始めたばかりのこの時期が大事で、ここで誤った作り方を身体が覚えてしまうと、修正に苦労します。

何度も何度も時間かけて指導しているのはそのためです。

立ち方の作り方が変わることはありませんので、基本に忠実に作れるようになること。

立ち方に限らず、受けや突きも同じことです。

形は基本の組合せですので、基本に拘る必要があります。

どんなに有名なトップクラスの選手でも、スランプに陥った時基本に立ち返るとよく耳にします。

突き・引き手・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・正面蹴り・四股立ち突き

でした。

それにしても地獄の四股立ち突き。

先週に引き続き良く頑張りました。

歯を食いしばってやり切ったと思います。

自分に打ち勝つ、強い心をゆり空手を通じて学んでほしいと思います。

【形】

いつもの如くマインドセット。

空手は何のために学んでるの?

形は何をしてるの?

ここが腹落ち出来ると生徒の動きが突然変異します。

それくらい言葉の重要性を感じています。

引き手を強く取れるようになってきたK君。

親指の締めと歩幅、おへその向きが課題として残りますが大会に向け稽古を重ねるうちにチカラ強さが増してきた印象を受けます。

平安二段組は四股立ち演武線と四股立ち移動。

ここが修正ポイントに上げられます。

”大会に挑戦する”

エントリーから1ヵ月ちょい。

どの生徒もよく頑張ってきたと思う。

競技空手は勝ち負けがはっきりつきますが、それよりも大事なことが得られます。

”大会に向けて努力をする”

まだ試合経験の無い生徒も是非とも来年思い切ってチャレンジしてほしいと思います。

今まで以上に努力するはずですので。

稽古はやればやるほど上達します。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

ちょっと席外してる間、体幹進めてもらってました。

戻ってきた時、足刀蹴りとV字プランクをやってくれてました。

これで454分経過しています。

【ルーティーントレーニング】

この日のルーティーントレは手技の瞬発力を磨くメニューを用意するはずでした。

予め用意しとかないといけなかったのに、途中で気づき体幹トレと順番が逆になってしまいました。

ピンポン球を使ったペア練。

両手に握ったピンポン球がどちらか落ちた瞬間、キャッチし瞬発力を鍛えます。

ちょっとムズ過ぎたか。

私も上手く取ることが出来ませんし、聞いてみたところ一人キャッチ出来たみたいです。

遊びの要素高めで瞬発力を鍛えました。

もう一つは腕立て伏せの状態からの両手タッチ。

初代タイガーマスクはこれを4回やってしまう程の瞬発力です、、

【固定式基本】

稽古前に審査について改めて説明しました。

帯の色が濃くなるにつれ当たり前に要求レベルは高まります。

手先だけで技を出していてはダメで、そこに腰が入っていないといけません。

半身で技を極めながら腰を入れて技の強さを増す。

立ち方も深さが無いといけません。

落とせるはずの猫足立ちの腰が浮いている生徒もチラホラ居てますし残念ながら物足りない印象を受けました。

腰が高い立ち方してるうちは、まだまだ意識が足りていません。

また、腰が流れていては強さが半減してしまいますので下半身の強さも重要な要素です。

腕のつけ根は肩甲骨にあります。

身体の前面で突いていてはダメで肩甲骨から突く意識を持つように。

このあたりを事前に伝えたうえでの稽古。

基本が正しく出来てないと形で出来るはずがありませんので、この時間で第一段階をクリア出来てるか見極めています。

強い突きを放つには、膝を軽く緩め母指球に重心を乗せておく。

立ち方では、上半身がくの字に折れないよう姿勢の美しさも必要です。

踵重心になると、突きの威力が全く無くなってしまいます。

基本技を各種繰り替えし最後は四股立ち突きを100本。

先週も100本超え。

バンビ生も多数参加する中、連帯責任でやり切りました。

しっかり腰も落ちていて押忍の精神で乗り越えてくれました。

それにしてもみんな良い声が出てたな。

バンビ生の良いお手本になってたことだと思います。

回し蹴りについては、抱え足と引き足をしっかりと取ること。

随分とハードルが下がったことと思います。

・構えた両手の入れ替え

・軸足の捻り

ここも抑えておいてね。

【形】

垂水区バンビ生は隅でひたすらに形練。

その他の模擬審査を兼ねた形練です。

基本で触れた要注意ポイントを形の中で淀みなく表現出来ているか。

全体を通じて言えることですが打ち込んだ形で出てくる中段横受けは正確に出せるのに、比較的打つことの少ない形で出てくる中段横受けになると途端に出来なくなる、、

同じ中段横受けなのに顔の高さで受けていたりです。

ここで有効な練習方法は「ゆっくり形」

技の正確性、

演武線、

立ち方、

腰の入れ方、

これらを確認しながらスローで形を打つことが目的です。

意味を理解せずスローで打っても上達はしないので、目的を持ってこの方法で自主練してみてほしいと思います。

この日用紙をもらえなかった生徒、締め切りまでまだ機会はあります。

いつも何言われてるか自分自信で振り返りながら、締め切りの日まで必死にあがいてください。

今回は出席率で引っかかる生徒はいません。

チャンスは皆平等にありますので、あとは自分次第です。

正しい努力でやりさえすれば必ず上達します。

次回の稽古、期待しています。

【組手】

2ステップで飛距離を伸ばすステップワークも行いました。

無意識での入り。

前回厳しく注意したコレ。

今回はコレやる生徒はいませんでした。

組手は対人競技ですので何も考えないでやってると絶対に上達しないので、取り組み方として厳しく指導しています。

技術練の方は前回のおさらいでした。

線をズラして外から入る。

自分自身の危険を回避しながらの入り方でした。

ペア練で身体に落とし込みでした。

一足飛びに上達することはありませんのでコツコツと繰り返し、身体が勝手に反応してくれるくらいやらないといけません。

試合では、練習してる事以外出せるはずがありません。

強い選手は練習量と質が、他の選手を上回ってるからです。

本気で試合に勝ちたいのなら、量と質のどちらも必要になります。

いろんな引き出しを増やして本番で活かせるようになろう!

2025年11月21日 (金) 夜練95 @大池中学校

こんにちは!

今週2度目の夜練。

初めてじゃないかな。

火曜夜練、金曜夜練、土曜練、日曜大会と週4空手の生徒も。

1・体幹トレ

2・形(垂水区組)

3・ニーパイポ

【体幹トレーニング】

着いた時には、Kちゃんが体幹トレを進めてくれていました。

同時にウォーミングアップまでも。

バンビ生にとっては頼もしい立派なお姉ちゃんに映ったことでしょう。

何より嬉しかったことは、夜練後Kちゃんにちゃんと「ありがとうございました」って言えてたこと。

この文化が全ての道場生に根付いてくれたら。

相手を思いやる心と身体を育んでいける道場を目指していますので。

「ありがとう」と「ごめんなさい」が素直に言える人は間違いなく人生が好転します。

Kちゃんありがとう!

これで285分経過しました。

【形】

3人並んでの平安二段でした。

ひと挙動ずつ正確性を上げながら。

それぞれに異なる修正ポイントをしっかりめに意識つけ。

Yちゃんは一発目の猫足立ちの高さ。

膝のチカラを抜くと腰が落ちます。

2部の生徒には鼠径部の抜きで指導していますが、幼児に難しいこと言っても分からないと思いますので両膝のチカラを抜くよと教えています。

E君も猫足立ち。

上半身が「くの字」に折れてしまうと最初のインパクトで不利になってしまいます。

スタンスは良くなってきてるので、次は上半身の姿勢ですね。

でも家練重ねてるのが凄く伝わってきます。

この半年で大きく伸びたんじゃないかな。

改めて感じましたが、指導者がどれだけ生徒に空手って楽しい!って思わせるか。

普段の稽古が楽しくなければ、家練もやらないだろうし苦痛なだけ。

私が生徒をその気にさせないと上達は無いんだなと。

自分の責任も大きいと改めて感じています。

I君は、スタンスにバラつきがあるので、まずそこを安定させること。

上段揚げ受けからの転身。

ここの感覚を掴めたのはデカかった。

四股立ち移動で膝が緩むのも注意ね。

頭(腰)が浮いてはいけません。

クルっとまわった時にバランスを崩してしまう理由は、重心を乗せる位置がマズいから。

足裏全体では無く、足の外側でも無く、足の内側に体重を乗せてみてね。

最後、入退場の所作も何度も繰り返し練習しておきました。

【ニーパイポ】

入退場の所作を終え、2本全員で形を打ち丁度20:00でした。

ここでバンビ生はお終い。

残り30分、Kちゃんとマンツーマンタイムです。

夜練を始めたのが確か2023年夏頃。

スタート以来そのほとんどに参加するKちゃん。

土曜練・夜練に加え、特練にも参加し神戸市の講習会やセミナーにも積極的に出席しています。

練習量では他所の道場にも負けないんじゃないかな。

これまでアーナン・クルルンファ・チャタンこのあたりを夜練でやってきたのを覚えていますが、ニーパイポがまだだったことに気づき、やってみることに。

30分という限られた短い時間でしたので半分。

ひとつ目の気合いまで行いました。

基本形・第一指定形に無い初登場の技はざっとこんな感じ。

差し手

掌底受け

押え受け

掬い受け

肘繰り受け

肘固め

一本拳

僅か30分で前半パートを9割方覚えたっぽいKちゃん。

早ければ次回、後半パートやるよ!

2025年11月18日 (火) 夜練94 @大池中学校

こんにちは!

今週に入り急に冷え込みだした。

体調崩さないように、上着着てもらっても良いし体育館シューズも用意しておいてください。

垂水区大会まで1週間を切りカウントダウン開始です。

出場する生徒はしっかり準備して、後悔を残さないようにね。

やればやるほど上手くなるので。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・形

【体幹トレーニング】

嬉しかったことがひとつ。

私が道場入りした時、既に上級生が中心となり今出来る準備を済ませてくれていたこと。

入会したてのバンビ生も集まる夜練。

率先して進めてくれる姿勢に感じるものがありました。

いつの間にか視野が広くなっていて下級生を導いてくれています。

それも自ら進んで。

黒帯も近づいてきましたし頼もしく成長しています。

こうやって導いてくれる、お兄ちゃんお姉ちゃんの背中を見て後輩も育っていくんだと思います。

町道場のあるべき姿。

良い伝統を築いてくれたらそれはそれで本当に嬉しいことです。

これで282分経過しました。

【固定式基本】

形練に入る前に垂水区組、審査組の3名の生徒と少しだけ基本を。

形を打つよりも前に、正しく技を出せないと意味のある形練にはなりません。

バンビ生にとっては基礎の基礎、何より基本に時間を割かないといけません。

審査を控えるH君も交えて3名で基本を行いました。

突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・正面蹴り・四股立ち突き

でした。

横ではMちゃんとKちゃんが3歳児のKちゃんに基本技を手取り足取り教えてくれていました。

こうやって優しくお姉ちゃんに教わったこと。

きっと忘れないと思います。

この日教わったKちゃんが大きく成長した時、今度は自分が後輩に教えてあげているんだと思います。

道場の良い伝統になれば良いな。

”オレからお前に次の世代へと”

コレ、自分が好きな曲の1フレーズです。

【形】

垂水区組のI君とYちゃんと特訓を。

稽古の度に良くなってきてます。

バンビ生あるあるのひとつ、肩幅に保つところに課題が残りますが良くなってきてます。

大会当日はフラついても構いませんので思い切った形を打ってほしいなと思います。

安全運転せず攻めの形ね。

堂々と思い切って打ってほしいです。

今年の土曜練、無欠席。

夜練のほとんども参加。

空手大好きなH君の番です。

ここ最近の課題、猫足立ち。

あえて何も言いませんでしたが、しっかりと認識していました。

この日は普段散々言われている課題に向き合っての形練。

これやねんな!

平安三段の後屈立ちのスタンス、四股立ち移動の演武線。

自ら意識して形を打っているのが伝わってきました。

ちゃんと成長しています。

意識が変われば、形も良くなってきます。

次は、中段横受けの癖ね。

ここもしっかり意識してみて。

ゆりでは体幹トレを欠かさずやってますが、どうしても弱かった。

弱さがもろに形に出ていましたので。

それがどうでしょう。

今回の安定感。

先週の形練の中で伝えたアドバイスが腹落ちしたのでしょうか。

聞いてみた訳じゃないんですが、この日は良かった。

「おへその下にボーリングの玉があるイメージを持とう!」

「玉を真ん中にキープして形を打ってみよう!」

「両足の内側に重心を乗せてみよう!」

平安三段と五段に絞って特訓しましたがベスト出してくれました。

最後はMちゃんとKちゃんの2人。

最近覚えたばかりのバッサイ大でした。

稽古の合間に、あやふやな部分を聞きにきてくれるMちゃん。

よっぽど空手が好きなんでしょう。

土曜練も無欠席だし夜練もこの2年、ほとんど参加してくれています。

一概に比較は出来ませんが、シンプルに人の倍練習していることになります。

空手が好きって気持ちが凄く伝わってくるし、時間が許す限りナンボでも教えてあげたいと心から思う。

課題は手技の瞬発力と身体全体を使って形を打つことかな。

手技の瞬発力の方は土曜練で新メニュー投下!

さあ!

今週はもう一丁、夜練やります。

老体にムチ打って頑張ります。

2025年11月16日(日) 第6回心武館特別練習会 @西舞子小学校

こんにちは!

2025年ラストの特練が西舞子小学校で行われました。

今日は朝からバタバタの中、1日がスタート。

昨夜から体調を崩した嫁を病院まで。

診療開始時間ちょうどに到着するも、既に満車!

20台は停まってたかと。

もうこの時点でロング確定、、

館長には多分遅れる連絡を速攻で入れておき途中、一旦抜け出し今度は娘を頼まれていた目的地までお届け。

病院戻って薬局寄ってスーパーで買い物して食事の準備して出発。

西舞子小は距離離れてますが、結局時間には間に合いました。

昨夜の時点で日曜の朝からハードワークが予想出来たので土曜練ブログやHPの更新を一気にやり切ってしまうことに。

小学校に着き軽くアップしてると、、

ある先生から呼ばれ来年度から、館の会計の話が飛び込んできました。

自分の出来る範囲のことは何でもお引き受けするつもりでいますが、よりによって会計とは、、

正直なところ一番避けたかった役割です。

でも、これもひとつの経験と捉え来年度から引き継ぐことになりました。

さてブログの内容を特練に戻します。

道場からは6名が参加。

形5名

組手1名

グルっと体育館をジョグし柔軟体操、カチカチに固まった身体をストレッチでほぐしますが子供たちのような柔らかさはもうどこにもありません。

次はアップ。

軽く身体が温まる強度でアップでした。

時々ですが、子供達に混ざって身体動かしとかなと思って一緒になってやってます。

すぐ疲れが溜まってしまいますが。

この時点で14時くらいだったでしょうか。

残り2時間30分形と組手に分かれてみっちり特練です。

私は形の指導に回り、平安五段組を担当することに。

それぞれ稽古したい平安形を自分で選び、そこに指導者がつく方法です。

8名だったかな。

ほぼ知ってる生徒でした。

普段ゆりで教えてる内容でしたのでせっかくの特練の機会ですので違う指導者に触れてほしい思いがあったので道場生には悪いことしたなって感じです。

ほんの少しでも競技力がつけばとの思いで指導しました。

みな真剣な眼差しで向き合ってくれて、指導してる方もやりがいを感じています。

自分の知るパワーの上げ方、

スピードの上げ方、

緩急のつけ方、

このあたりの身体の使い方を重点的に指導しています。

まだまだ時間が有り余ってるので、立ち方のおさらいを。

猫足立ち

四股立ち

交差立ち

後屈立ち

この4つを体育館のラインテープを使い説明しました。

ひと通り指導を終え2人1組で形を披露し平安五段組を解散。

それぞれ次の形に移っていきました。

やること無くなった私は平安二段組に合流。

ゆりのバンビ生と同じくらいかな。

この子たちもピリッとした空気感で一生懸命に頑張っていました。

最後の最後は全員で形の披露会。

基本形から指定形、自由形でした。

特練も終わったし、館の行事も残すところ来月の審査会のみとなりました。

おっと来年スタートするコベカツ、本部と曜日が被ってる事を今思い出しました。

各支部の会費やら何やらかんやら、どうやって集めよか、、