ブログ

2026年1月23日 (金) 夜練100 @桜の宮中学校

こんにちは!

極寒の中、途中から徒歩で桜中へ。

中にいっぱい着込んでまるで雪だるまのよう、、

移動中はみんなでお喋りタイム。

生徒達が学校で起きたことや最近のお気に入り等をいつも聞かせてくれます。

今夜のお話は未確認飛行物体でした。

ホントに可愛い。

癒しの時間です。

1・体幹トレ

2・組手

【体幹トレーニング】

記念すべき100回目の夜練。

100回もやってるとは。

コツコツ型の道場。

軸が安定することを願って愚直に毎回続けています。

とにかく寒かったので片足飛びを3分間。

これで300分経過しました。

2月は5回やるよ。

【組手】

組手を習いだした生徒も来てくれてたのでステップの練習と「間合い」について座学から始めました。

”一定の距離を保つ”

組手競技を始める上でとても大事なことです。

遠く離れた距離から技を出してもポイントに繋がらないし、

距離が詰まれば被弾するリスクが高まります。

じゃあどの距離で組手しないといけないの??

ここの説明を丁寧に行いました。

頭で理解出来たところで、実際に向かい合ってのステップ練。

ペア相手に誘導してもらい、常に間合いをキープする練習でした。

相手が前に出れば、自分は下がる

相手が後ろに下がれば、自分は詰める

間合いをキープする大切さを身体で理解出来たところで、次のステップ。

後の練習に繋がりますが今度は反対の動きをすることに。

ペア相手が、

前に詰めた瞬間の出鼻を捉え中段カウンター

後ろに下がる瞬間に後ろ足の寄せを使い刻み突き

動き出しを捉える練習でした。

バンビ組はここまでの内容をひたすらに繰り返すことに。

残りの3名はもう少しだけ頭を使った練習でした。

対戦相手をタイプ別に3つに分け、タイプに応じた戦略を学ぶ練習会。

1・前へ前へと積極果敢に攻めてくる攻撃型タイプ

2・一定の距離を保ちカウンターを狙うタイプ

3・下がって下がって相手を引き込んだ瞬間を狙うタイプ

例えば試合中、次の対戦相手の試合を観察しながらこれらを分析出来ればそれに応じた試合の組立てが出来ます。

高学年にもなれば、戦略的な試合運びが出来るか否かで勝敗も大きく左右されるはず。

「熱い気持ちと冷静な頭」

昨日の学びはこんなところでした。

1-1・構え出しの速さで遅れを取らない

1-2・手数で対抗する(単打・2連打・3連打)

1-3・自分の間合いを先に作りカウンターで迎撃

2-1・フェイントで相手のタイミングをズラす

2-2・プレスの強弱、前後に間を変え揺さぶりをかける

2-3・危険な距離まで間を詰め、相手が反応した瞬間に出鼻を捉える

3-1・無理に踏み込まず、相手のフェイントに後ろ足の寄せを使ってスピードと距離を出す

学び始めですので、ペア練でパターン練習。

中には少しずつ動きが滑らかになってくるシーンも見受けられました。

脳からの指令をスムーズに神経伝達出来れば反応速度が上がります。

ゴールデンエイジ期に脳神経をビンビンに刺激させ運動神経をあげさせたいなと思います。

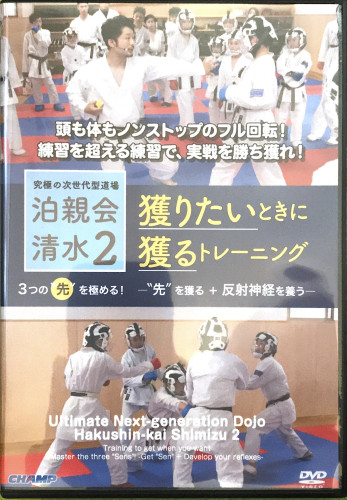

泊親会清水2 獲りたいときに獲るトレーニング 3つの "先" を極める! - "先" を獲る + 反射神経を養う - 1/3

こんにちは!

前回のDVDでは道場での組手指導に大いに役立つメニューが収録されていて大変勉強になりました。

2作目も購入後どれくらいでしょうか。

1年以上封も開けずに置いたままにしていましたが、いよいよ観ることに。

観た感じそう広くなさそうに感じる道場に約40名程の生徒が稽古されています。

元ナショナルチーム所属の谷沢元輝選手も指導補助として加わられていました。

1・ウォーミングアップ

2・反応とサイドステップ

3・片脚ステップからの突き

【ウォーミングアップ】

体操からスタートし道場を縦に移動しながら身体を動かしています。

スキップ、サイドステップ、カリオカ、股関節回し、腿上げ等、足裏タッチ等を柔らかく1,2,3のリズムで。

観た感じそう広くなさそうに感じる道場に約40名程の生徒が稽古されています。

暫く続けたあと1名が前に立ちその他の生徒と対面。

ジャンプしたりバービーしたり、左右にサイドステップ入れたりとランダムでいろんな動きをひとつ入れ、みんなで間髪入れずに同じ動きで反応するアップです。

一定のリズムにならずテンポに強弱をつけたりといった具合で、グルグルと人が替わっていきます。

ここも自由な発想でジャンプしながら手を叩いたり、ブリッジ挟んだり、でんぐり返し入れたりする生徒もいてました。

側転からのジャンピングパンチなんかも。

【反応とサイドステップ】

始める前に重要なポイントをおさらいされています。

①グッドポジションで動く

股関節・膝・骨盤がしっかりと入った状態がキープ出来ていることを「グッドポジション」と定義付けされています。

例えばサイドステップの最中、腰が浮いてしまうと組手競技では即座に攻撃に入れなかったり、ガードが遅れたりしてしまいますのでその意識付けでした。

マーカーを使ったペア練です。

横に4色のマーカーを並べ、サイドステップでマーカーを入れ替え。

もう一方の生徒が合わせ鏡のように同じ動きをしてついてきます。

始めはゆっくりのリズムで足幅を変えず正確にグッドポジションで横にステップする練習。

②スピードをつけて動く

素早く正確に動き、その中でフェイントや切り替えしを盛り込んでいます。

自分はそれをしっかり観察し誘導側に惑わさずに動く練習です。

③構えた状態でサイドステップで動く

今度は組手構えのままサイドステップでマーカーを拾い動いていきます。

中腰のサイドステップから今度は、足が揃わないように注意しながらカニ構えで横の動きです。

「これからの組手はサイドステップ、横からの攻撃が出来ないと上位に上がれないよ!」

今の一番動きやすい状態を崩さないこと。

マットを滑るようにステップすること。

焦ってくると構えが崩れたり、真身になり中腰へと元に戻りがちですが、スピード感のある生徒は組手構えのままサイドステップしています。

【片脚ステップからの突き】

①軸足左右のステップ

これもペア練です。

組手構えで立ちペア相手が正面に立ち、相手の前足を持ってあげます。

片足が効かない状態でステップしながら、持っていた足を離し地面に着地する前に刻み突きを放つ練習をされています。

目的は手から入る突き方を身体に染み込ませること。

「足と手同時はもう極まらないからね」

持ってもらった手が足から離れた瞬間に突きを出すイメージです。

ブザーに合わせて練習しますが、手を離すタイミングは様々。

これを1本ずつ交互に繰り返されています。

「ポイントは軸足をしっかり作ること」

「普通のタイミングはもう普通に避けられるよ」

「ちょっと(タイミングを)ズラすと極まるよ」

「軸足のステップをもっと高速に」

②軸足前後のステップ

要領は①と同じで前後にステップしています。

「突きはしっかりと差し込むように」

「パートナーの手が離れた瞬間にパッと入る」(溜めて溜めてグーーパっじゃないよ)

「残心が遅くなったら意味が無いよ」(いくら入りが速くても残心が遅いのはダメ)(トータルで速くならないと)

「ステップだけでなく残心の速度もしっかり上げる」

③前脚を軸にする

パートナーは同じ方向を向き後ろ足を持ち前脚でステップします。

パートナーの手が離れて後ろ足が床に着いた瞬間に中段逆突きに入る練習に移りました。

「この時グーっとタメを作らないこと」(溜めてる時、相手に逃げられてるよ)

前脚のステップのスピードを養うことが目的で、後ろ脚が床に着いた瞬間の反射を使います。

「残心の後はそのまま気持ちを継続させ次の準備をしよう」

「細かいことだけど、気持ちを切らさずに練習していると試合中も集中し続けられるよ」

「普段の練習で輪切りにしたようなことしてると、試合中一瞬のチャンス逃すよ」

「どんな時も気持ちを継続させよう」

「気持ちの継続は自分次第だよ」

「今戦ってると思って気持ちを作ろう」

理にかなった良い練習をしていて、観ていて参考になることばかりです。

直ぐにでも道場に取り入れたい。

組手の楽しさを再確認させてもらえた練習メニューでした。

2026年1月17日 (土)道場稽古174

震災から31年が経ちました。

早朝、部屋で寝ていた私のお腹の上に高く積み上げた週刊ゴング(プロレス雑誌)が見事に直撃。

揺れに揺れたことを今でも鮮明に覚えています。

しばらくして会社に電話を入れたら繋がるではありませんか!

急いでバイクで会社に向かいましたが、道路のあちこちで亀裂が入ったりマンホールから水が噴水のように噴き出したりする始末。

当時は余震にも敏感に反応したりしてました。

発生時刻ではありませんが、私も自宅で黙とうを捧げました。

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・移動式基本

05・形

-モンキークラス-

06・ルーティーントレ

07・体幹トレ

08・移動式基本

09・形

10・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

何だか少しずつみんなの動きが上がってきたように感じる。

仰向け(うつ伏せ)ダッシュひとつを取っても反応が速くなってる。

これは嬉しい!

ケンケンやジャンプ系もこの調子で続けて、下半身強化していきたいなと思います。

瞬発力とバネが身につきますように!

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップで336分経過しました。

お手本見せながらフォームを正しながら。

合間で残り時間をコールし、そこからさらに粘る意識つけ。

歯を食いしばってましたね!

ええ感じ。

【固定式基本】

説明をゆっくりと丁寧目に時間をかけています。

理解が深まったかな。

その後の揚げ受けと基立ちに違いが出て来ました。

まだまだ手技の方に意識が働きますので引き手が疎かになりがちですが、根気強く指導していく以外にありません。

生徒達に伝えましたが私が説明をしてる時にどういった姿勢(態度)で聞いているか。

ここで差が明確に開きます。

・違うところ見てる

・道着や帯を触ってる

・両手でもじもじしてる

ここから抜け出せないうちは、上達しません。

ホントにこれは自分次第。

なるべく、説明が長くならないように気をつけていますがしっかり集中することね。

”直立不動で立ち指導者の眼を見て話を聞く姿勢”

これが普段から出来る子はグングン伸びる。

聞く姿勢が出来ていれば頭に入りますので忘れません。

自主練や次の土曜練でも、自分で正せますから。

【移動式基本】

久々の移動式。

これは前回の形練で修正が必要と感じたため取り入れました。

基立ちと四股立ちでした。

途中、軸足の膝を床につけ長さの確認です。

基立ちの移動式基本で大事なことを記しておきたいと思います。

1・常に同じ長さ・幅で移動する

2・寄せ足はしない

3・足で雑巾がけしながら

4・ドンっ!と音を立てない

5・運足は半円を描く

”四股立ち移動基本”

1・縦に一直線上に移動する

2・後ろ足を横から動かさない

3・後ろ足が前足にぶつかる直前に足の向きを変える

4・足で雑巾がけしながら

5・移動中は膝を一切緩めない

【形】

3つのグループに分かれての形練でした。

四の形・十二の形・平安二段

まずこの3つをすらすらと打てるようになること。

これが春の審査の目安です。

前屈立ちと四股立ちが曖昧な部分のあったり、

演武線の角度がマズかったり、

前屈立ちが浅かったり、

まだまだ修正が必要ですが、先週より良くなってきてると感じました。

今年に入り、割と厳しく指導してますがこれも愛あってのこと。

春の審査みんなで受けたいと思ってますので、一生懸命頑張ってね!

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

拳立てからスタート。

少なくとも自重を拳で支えられるように。

出来なかった子がいてましたが、脇を締めてみて。

もうひとつはインアウト。

自分の出せる出力全開で20秒。

ラスト5秒でさらに加速。

限界超えたところから始めて地力がつくよ。

何事も全力で!

フルパワー、フルスピード全開で挑もう!

【体幹トレーニング】

今日もキツいのを3つ。

足刀蹴り・レッグレイズ・2ポイントプランク

強烈な2ポイントプランク。

ガクガク震えてましたね!

まだまだ軸が弱いのを思い知ったんじゃないかな。

形って重心がどちらかに偏ると一気に見栄えが落ちてしまいます。

如何に軸を真っ直ぐに保てるか。

やればやっただけ地力がつきます。

生まれたての小鹿のようにプルプル震えてた子、自主練メニューに加えてみて。

これで472分経過しました。

【移動式基本】

2部生も移動基本でした。

稽古前の小話でも伝えましたが、審査は競技空手とは全く異なります。

スピードやキレは必要なく、基本に忠実に技や立ち方が理解出来ているかを審査しています。

競技とは違いますので、ある意味でごまかしが効きません。

どれだけ基本を正確に理解出来ているか。

見ればすぐ分かります。

・腰の締め

・手足の連動

・正確なスタンス

・軸の位置

何度も何度も数をこなし頭と身体に染み込ます以外にありません。

どうすれば良いのか道に迷った時、基本に立ち返ってほしい。

その意味を込めての移動基本でした。

固定式基本と移動式基本。

この2つをやってやってやりまくって上達してね。

もうひとつ言えば今年6年生になる生徒たちは、自分の言葉で説明出来るようになってくれれば。

言語化出来れば、下級生に自分の技術を伝える機会があった時大いに役立ちます。

後輩から憧れられるようなカッコいい先輩になってね!

【形】

道場指導形に始まり基本形、指定形へと打ち込みました。

打てない形は見取り稽古。

打てないままで終わらせないよう、途中まででも良いのでチャレンジしてほしいかな。

分からなかったら聞く。

聞いて自主練する。

これを怠ると『やる』生徒に離されます。

やらないと覚えないし、技術も上がらない。

ここから先は自分次第!

【組手】

重たい荷物引きずって打込みとチューブトレするつもりでした。

時間配分が形練に偏ってしまいチューブは断念することに。

ちょっと気になってな刻み突きの入り方。

距離が出ないのを修正したく、ここに焦点を当てました。

2ステップの入り。

前足だけだと距離が出なかったりなので、後ろ足を半歩だけ寄せ前足を使う入り方。

もうひとつは両足でステップインして入る刻み突き。

これを3列に分かれてミット打込みでした。

自分にあった入り方、

しっくりする方、

取捨選択したら良いよ。

スピードと距離を出すことがテーマ。

少ししか時間が取れなかったから次回は、

横移動基本

受け突き連動させた移動基本

組手チューブ

形練削ってこれでいきます。

(打てない形がある人は小休止時間に自ら教わりに来てください)

2026年1月15日 (木) 夜練99 @大原中学校

こんにちは!

2026年1発目の夜練。

夜練は実に1ヵ月ぶりとなりました。

凍てつく寒さの中いつものメンバーと2026年の夜練をスタートしました。

1・体幹トレ

2・組手

【体幹トレーニング】

夜の体育館は底冷えするし、じっとしてられませんので片足ジャンプを3分間。

これで297分経過しました。

いよいよ次回で大台300分に到達。

夜練始めて100回目だ。

【組手】

寒いし身体を動かしてないと。

予定してる1月の夜練は全部組手でいこうかなと思ってます。

まずはステップを多めに。

前進と後退を繰り返しました。

しっかり動いて心肺機能を高めていないと、試合中息切れしてしまうのでね。

次に行ったのは寄せ足。

相手を追いかける時、相手から間を切る時に使うステップワークです。

5人だけでしたが2列に分かれて、ちょい休憩挟めるようにしてました。

身体が温まってきだしたところで、この日は突き技の勉強会でした。

中段フェイントで相手の意識を下に向かせて、刻み突きで取る練習でした。

単発でやっても効果が薄く、「仕掛け」があるからこそ極まる入り方。

技に入る過程を学ぶ必要がありました。

圧倒的なスピードと反射神経が無いと、大会で勝ち上がることは困難です。

頭を使った組立が必要という訳。

相手にホンマに来るっ!って思わせないとフェイントが成立しません。

そこに行くまでの過程は創意工夫して、オリジナルの技を編み出してほしいと思います。

次は『逆逆』

逆突き上段の連打となる技。

この日教えたのは、1発目は相手の前手を潰して逆突きする入り方。

松久 功先生のDVDから知り得た入り方でした。

少しアレンジしたのは2つ目。

自分の奥手で相手の前手の上に差し出し蓋をし、

後ろ足を前方に踏み込み(この時スイッチしてる)、前手だった手で逆上を極める技。

この時、相手の外を取りながら正中線を外します。

正中線を外すことで危険を回避出来ますし、背中側に回ることで相手は反撃がしにくくなります。

合い構えには有効な入り方といえます。

細かいことですが、2本目の逆上を極める瞬間に小指を上に向けて突くと、肩甲骨が開きますので飛距離が伸びます。

フィニッシュのカタチは松濤館流の山突きのイメージ。

3つ目の技は逆突きの応用で3連打。

通常のワンツーから3つ目はスイッチしながらの逆突き。

これもスリーのタイミングでスイッチと身体をズラしながら(突き手だけ正中線上に残す)、小指を上に向け突いています。

まだ道場でやってなかった入り方だったと思います。

この日のテーマは、

・仕掛けの意識

・技のバリエーション

相手の意表をついたり相手が嫌がることを仕掛けとして撒いておけば、狙っている技が極まりやすくなるよってことを伝えたかった練習会でした。

この日の夜練は僅か5名と少人数だったし、急ぎ足にならずじっくりと理解度を測りながら進めました。

2026年1月10日 (土)道場稽古173(稽古始め)

こんにちは!

稽古修めから3週間が経ちました。

バンビもモンキーもやりたいメニューがありましたが、結局のところ久々だし基本や形のおさらいに立ち返った内容となりました。

今年から寒稽古が無くなり、年に1度その時にだけ使っていた会派の帯を稽古始めの今日締めることに。

それも出発する寸前にわざわざ戻って締め直しました。

年に一度の恒例の儀式っていうやつでしょうか。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

5・組手

-モンキークラス-

6・ルーティーントレ

7・体幹トレ

8・形

9・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

身体を支える筋力がしっかりつくようにケンケンやジャンプ系を数多く取り入れています。

俊敏性がものを言う競技ですので動ける身体作り、土台作りしながらグーパー・ラテラルなんかの神経系トレで運動神経を高めます。

【体幹トレーニング】

片足バランスを左右で行い、もう一つはプランク。

お水が入ったコップをこぼさないイメージで体幹してみると軸が強くなるよ。

これで333分経過しました。

【固定式基本】

基立ちと四股立ちの作り方をおさらいです。

自分で立ち方の確認が出来るようになればグッド。

嫌でも頭に入るくらい毎回同じ説明をして頭で理解を促します。

2部の生徒たちも、頭と身体で技や立ち方を学んできました。

審査会の場で、他支部の先生からの質問に正解を答えられる姿を観ていると、ちゃんと身についてるんだと感じます。

バンビクラスは基礎の基礎をしっかり吸収する場ですので、丸暗記出来るよう言葉とカタチを見せながら繰り返し稽古していきたいと思います。

【形】

全員で四の形と十ニの形でした。

基立ちの弱さと不要な送り足が気になりましたので、次回移動基本を挟みたいと思います。

稽古の中でも伝えましたが、バンビ生も審査用紙を渡すようにしています。

目安は四の形、十ニの形、平安二段が自信を持って打てること。

形があやふやな状態では用紙を配布することはありませんので、まず順番をしっかり覚えるように稽古を頑張ってほしいと思います。

自信を持って打てるようになれば次のステップに移ります。

演武線や立ち方の姿勢、技の出し方等の細かい部分の修正です。

春の審査受審を目指して一回いっかいの稽古を集中して頑張ってね!

【組手】

昨年12月にバンビ空手の時間にメスを入れたことで毎回30分組手練出来るようになりました。

この日もステップの練習からスタート。

これも繰り返し繰り返し身体に染み込ますしかありません。

構えは自分を守るため。

横や足元に目線をやらないのは、相手の攻撃に反応出来ないから。

腰を落としてステップするのは、ヨーイドンで技を出せるから。

構えた手を降ろしてはいけないので手は疲れてくるし、

腰を上げてはいけないので筋力が足りないバンビ生には足も疲れてくると思います。

でもしんどいことでも正しく続けないと、身体は強くならないし上達はありません。

なのでやる以外に選択肢はありません。

次は少し離れた距離で向かい合っての刻み突き。

下半身強化とも言えるフットワークの練習と違い、実際に突きや蹴りの練習は楽しい時間だと思います。

刻み突きと中段突きまで進んだら、ミットに向かって打ち込み開始かな。

バンビの組手練これからが楽しみです。

ワイワイ楽しみながら組手も頑張ってほしいと思います。

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

一発目は拳立てとインアウトでした。

拳立ては1自重で10秒間踏ん張り、インアウトは20秒間を1セット。

残り5秒でさらにスピードを加速です。

自分で自分を追い込めるように!

【体幹トレーニング】

片足逆突き(左右)・2ポイントプランクで469分経過しました。

2ポイント姿勢が崩れてる生徒がいた。

何の為にやるトレーニングか。

もう一度意味を自分に問いかけ3分間取組んでほしいと思います。

不安定な中で軸を強化するためにやってるので特に姿勢に注意しないと。

片側に身体を傾けてるようでは効果が無いよ。

【形】

一発目は全員で形練!

四の形

十二の形

平安二段

平安初段

平安三段

平安五段

平安四段

バッサイ大

セイエンチン

ニーパイポ

確かこの順で形を打ちました。

打てない形があれば見取り稽古。

白帯生も混ざってますが、試合や審査で「今」必要の無い三段や四段を覚えてきている生徒も。

覚えさえすれば形練も充実しますので覚えたもん勝ちです。

そういえば数年前、緑帯の審査に向け月次計画を立て平安の形を集中して覚えることやってたな。

【組手】

2部生もステップを多めに。

通常のフットワークに加え、相手を追い込む時に使う寄せ足と逆に距離を離す時に使うバックステップに時間を割きました。

強度の高いステップ練を数をこなすことで心肺機能を高めていきます。

これもやらないと動きにキレもついてこないし、上達も無く体力もつきません。

技と一緒で数がものを言います。

その後2列に向かい合ってブザーに反応し、刻み突きと中段突きのおさらいに入りました。

次はグルグル相手をかえながらのペア練。

左右の上段と中段にパッパと手を出したところに順突き。

慣れてきたところで逆突きにチェンジ。

突きのあとは蹴り練。

後ろ足をクイックで寄せての刻み蹴りと裏回し。

これは5本全速力で。

蹴ったあと如何に速く元の姿勢に戻り、また蹴り込めるか。

速く動く習慣・意識を植え付ける練習内容でした。

身体の枠の中で膝を掻い込み、フォームは小指を上に向けるように。

裏回しは踵を相手に向けるようにしてね。

リズムとスピード感を要する練習メニューでした。

とにかく全力で "スピーディー" に動く練習でした。

初っ端ですし基礎的なことに終始しました。

今後の夜練は少し内容に拘って進めたいと考えています。

頭を使った練習に入っていきますので、疲れるかも知れませんが1月しっかりやり切ろう!