ブログ

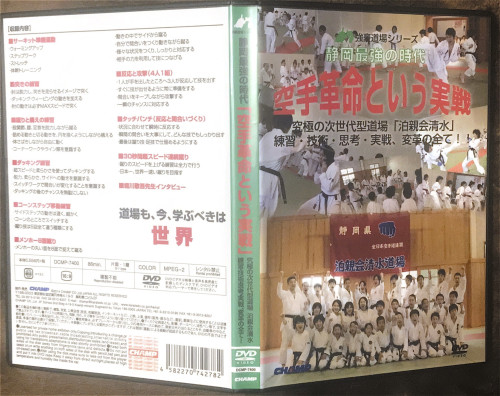

静岡最強の時代 『空手革命という実践』 究極の次世代型道場「泊親会清水」練習・技術・思考・実践、変革の全て‼ 3/3

Hello 2026!!

2025年最後のブログを書き上げるのに費やした時間はなんと12時間!

空っからの雑巾を絞るかの如く脳みそ使い果たし、空手はお腹いっぱいになってしまいました。

インスタで連絡もらった時に開く程度で空手からはキレイに離れて遊んでました。

年が明けて昨日、大渋滞の中ハンドル握りながら考えることと言ったら結局空手のこと。

そろそろ空手を欲してきたのか、これからのことをブツブツと独り言のように呟いていました。

「どうやって存在を知ってもらおか」

「どうやってコベカツを広めよか」

「小部中生が関心を持つにはどんなアプローチしたらええか」

「どうやったら体験教室に来てくれるかな」

「平日の夜に開くメリットとデメリットってなんやろか」

考えていくうちにアイデアが少しだけ湧いてきたので、初日としてはまずまずの手応えでした。

アナログ的なアプローチの中にSNSを上手く取り入れてみようかなと考えています。

書いては消し書いては消しの繰り返しですが、新しいことを始める時のワクワク感を感じています。

今、何を仕込むか・どのタイミングで勝負するか・数年後にどうありたいか。

先々のことを戦略的に思考することにこの上ない喜びを感じるタイプだと思います。

2026年もどうぞよろしくお願いいたします。

07・反応と攻撃(4人1組)

08・タッチパンチ(反応と間合いづくり)

09・30秒間超スピード連続蹴り

10・堀川敬吾先生インタビュー

【反応と攻撃(4人1組)】

4人1組となり1人(台)が手を出した位置に3人が素早く攻撃をしかけます。

台の人も反応する側も自由に技を出し単発・連打、突き・蹴りも瞬時に出し、台が倒れた場合素早く突いて3点狙いにいくといった具合です。

もちろん3人とも、身体を柔らかく使い瞬時に動ける体勢を整えています。

この練習メニューの目的は「準備」を作ること。

台の人は前方と左右に立つ3人の選手にランダムに両手を差し出しますので、合図が出た瞬間を捉えなければいけません。

ステップであったりタメであったり、常に準備が下に下に出来上がっていなくてはいけません。

「一瞬」が遅れると、この競技では命取りになることを指導されています。

「打ち終わったら準備」では無く「打ちながら準備」とのことです。

応用練習では、台の人が間合いを操作します。

前後左右に加え斜めにも動いています。

打込み側の3人は距離をキープしながら攻撃練習。

台の人が合図した瞬間がチャンス。

そのチャンスを自分の間合いの中から攻撃する練習を行っています。

「気づきの眼」

例えばある選手。

「前後の動きには強いが横の動きには一瞬遅れるな」

台になる人は、何気に合図を出してあげるだけじゃなく、ともに稽古する仲間の強み弱みに気づきを促しています。

選手同士の声掛けを大事にするよう指導されています。

素晴らしいことです。

この練習の後のアドバイスでは、一瞬のチャンスの時こそ自分のアイデアをもっと出し対応するように指導されていました。

【タッチパンチ(反応と間合いづくり)】

ペア練です。

2人並んで整列し自分の後ろに立つ人が背中をタッチしたら振り返り、状況に合わせて瞬時に反応する練習メニューです。

タッチした瞬間、程よい距離感まで下がってあげて打たせます。

これも自由な発想です。

・近間でダッキング

・真後ろに下がる

・斜め後方に下がる

・正体で構える

・逆体で構える

・しゃがむ

これらに対し瞬時に技を選択し攻撃する練習です。

アドバイスでは、

「瞬間の間合いを大事に」

「どんな技でもしっかり」

このような声掛けがあり応用練習では、最後の技は足技で仕留めるようなことも取り入れられていました。

【30秒間超スピード連続蹴り】

これもペア練でした。

1.5メートル間隔を空け台の人が上段に拳サポを構えて立ちます。

短めの寄せ足を使いながら素早く蹴り定位置までバック。

刻み蹴り 2本

裏回し蹴り 2本

戻し蹴り 2本

このメニューをグルグルと高速で回しています。

無酸素運動なのでとにかくキツいですが、蹴りのスピードを上げる練習ですのでキツくても全力で行うことが求められています。

ただ一言「がむしゃら!」

・火事になって家から逃げ出すくらいに全力で!

・それくらいに全力でやらないと、スピードは一生つかないよ!

・キツい練習だからこそパートナーは盛り上げてあげないといけないよ!

練習に移る前の最後の一言は、

「パートナーの人が、来ると分かっていても避けられない程の裏回しが蹴れること」

「裏回しで取りに行って、取れなかった時の戻し蹴り」

「最初から "次” を狙った裏回しだと相手も怖くない」

自分で もっと もっと!と思わないと。

もっとしなやかに!

もっと速く!

疲れた時こそパートナーが声を出し盛り立てていて活気に満ち溢れた練習をしています。

道場生たちを観ていて達成感の感じられる表情をしています。

【堀川敬吾先生インタビュー】

Q1 泊親会清水道場の生徒の技術が高い理由

A1 指導する際に心がけていることは生徒に自由に考えさせアイデアを大事にしています。突き方・蹴り方・構え方・フットワークの仕方も生徒一人ひとり身体の使い方が異なるので「こうじゃなきゃいけない」のような押し付けはしません。

スーパーテクニックと呼ばれるような技は身体を自由に使った技ですので、メンタル面も含めて変に固めないのが一つの要因だと思います。

Q2 今の練習体系が求めている理想形

A2 時代じだいによって、組手スタイルは必ず変化します。自分の現役時代の練習メニューで同じものはありません。自分の時は、「突いたら前」「顔面にくらっても前」が理想のカッコ良い組手でしたが、フットワークを使い相手に打たせずに勝つようなボクシングで言うダッキングを上手く組み合わせたアウトボクシングです。5年後10年後の組手スタイルを追い求めれば今負けないと思います。今後はもっとスピードが必要になるだろうし、もっと身体を柔軟に使えないといけないと思います。

ダッキング・ウィービングにあるように膝を使った柔軟な動きを追い求めています。

昔の空手は「前に前に出て」のような横綱相撲のような組手ですが、前で取っても下がって取っても、カウンターで合わせても、斜めから入っても突きは突きで同じ1点ですので、そのためには、どこからでも取れるように自由な発想が必要です。

前でしか取れない選手ではなくこれから先、後ろでも斜めでも取れるようにならないといけないと思い、いち早く考えてやっています。

メンホーを使った練習は、蹴りは顔のどこを蹴っても3点取れるので、取り入れています。相手が読めない動き、角度に変化をつけたりといった、効果があります。

Q3 今の練習体系を発想したきっかけ

A3 一番はギリシャのタナス選手が指導に来られた時。それが衝撃的でした。それまではやはり自分も「突いたら前」でした。

タナス選手の考えは「突いたら前じゃないよ」「突いたら後ろだよ」でした。そこが入口でホントに熱心に教えてくれました。

それが世界の組手に目を向けたきっかけでした。

Q4 静岡勢が大会で良い成績を残すようになったこと

A4 実際はこの1年ですが、取り組みはその前からです。アジアや世界、タナス選手のセミナーを経験した選手がいることがきっかけで、技の柔らかさや動きを学べたこと。

また静岡県から毎年、ナショナルチームに所属する選手が出ていることも大きく、全少・全中はもちろん獲りたいですが、意識がその先の世界に目を向けている点が要因だと思います。

Q5 子供自身に考えさせる練習方法

A5 ポイントを取る過程においては一切の決めごとはありません。自分が持つ現役時の固定観念を子供達に持ってほしくないので、技やフェイント、間合いの取り方なんかも自分の考えを押しつけません。5年後10年後その子達が指導者になった時、押しつけずそうやってほしい想いがある。そうするとその先が見えてくると思います。

子供達でグループを組んで練習メニューを考えたりすることもあり、例えばメンホーを持って突撃する練習メニューでは途中止まったりする事で間合いを変化させる。これなんかも生徒達が進化させた練習メニューです。途中でジャンプしてみたりといった具合にこの方が面白いと感じて生徒達がアレンジしています。10人いれば10人の意見を出し合える、練習出来る環境を整えるようにしています。練習メニューを認めてあげる、採用してあげることで生徒達はテンションも上がるしその練習をさらに一生懸命に異常な位こなすようになります。

この繰り返しで上達の速度が上がったり身につく技や面白い技がどんどん出て来ます。

Q6 ダッキング、足の動き、サイドステップを重要視する練習方法

A6 ダッキングに関してはボクシングの練習を取り入れています。突いたらダッキング、相手が来たらダッキングを使うようにしています。なぜかというと、中段カウンターや返し技というのはもちろん今の競技においてはよく使うものですが、スペインに行った時外国人選手は、日本の組手のようにそんなに差し合わず、必ず「避けてから打つ」「間合いを切ってから打つ」組手でした。スペインから帰国しダッキングの練習を取り入れるようになりました。

細かい動きも一緒で、それをすることによって一瞬の間合いを詰める・切る・左右に避けるのような俊敏さを養うためと、下半身の準備を大事にし瞬間的に動きが出来ないとダッキングも遅れてしまいます。細かいステップが出来ないと間合いも切れずただサンドバッグのようになってしまいます。

Q7 子供が楽しんで練習する秘訣

A7 子供と同じ目線に立つ。例えば子供が興味を持ってるようなことを自分が勉強しておき、会話の中で盛り込み子供の関心をこっちに向かせるようにしています。こっちを向いた子供は話を聞いてくれるし、一生懸命やってくれます。一時、自分も取りつかれたように絶対生徒を全少に行かせる、絶対日本一を獲らせるつもりで、怒鳴ったり怒ったりという時がありました。やっぱり子供たちは萎縮するし笑顔は無くなるし、結局自分の自己満足で子供達は大して強くならないという時期が凄くありました。

そこから凄く反省しいろんな先生に相談させてもらい考えを改めました。接し方を変えると子供達は意欲的になり結果が伴って来た。

「笑顔で楽しく」楽しいだけで勝てる程甘い世界じゃないので「時に厳しく」

指導者は子供達にやる気ださせてあげるだけです。

Q8 ガッツポーズを大切にする意味

A8 空手は武道でありますので礼節を重んじますが、ガッツポーズに関してはいろんな意見がありますが、自分個人の考えかたは組手は完全にポイントを競い合う競技ですので、嬉しい時、悲しい時は素直に感情を爆発させると周りも楽しいし空手道競技全部が盛り上がると思います。

感情を表さないのは武道とすれば正しいのかも知れませんが、スポーツとして見た場合何も楽しいとは思わないです。

楽しくないと観てくれる人がいなくなってしまうと思いますので、大会でもどんどんヤレって言ってます。

Q9 子供たちが空手を続けていくためには

A9 今年、小学校から中学校に上がる時、辞める生徒はゼロでした。部活と両立する生徒もいますし空手だけの生徒もいますが、辞めてしまう理由は空手が楽しくないから。

勝つ楽しさ、空手そのものの楽しさ、雰囲気の楽しさのようにいろいろな楽しさを経験させてあげることだと思います。

Q10 世界で戦うために重要なこと

A10 体幹です。この間も世界の空手を観てきましたが、体幹の弱い選手の突きや蹴りは見ていても弱いです。世界では旗が全く挙がりませんでした。メンホーをつけた日本の場合だとタイミングさえ合っていれば、ある程度取ってくれますが外国人選手の組手を観た場合、足の踏み込みに頼らず自分の体幹の強さで技を放っています。だから毎日の練習の中でそういうトレーニングを取り入れています。スタンプパンチ(ハンコを押すような弱い突き)にならず、体幹をしっかり捻り込んだ強い技じゃないと得点に繋がらなくなっていくと思います。

Q11 泊親会清水道場の未来像

A11 父親から言われたことですが、これから先も空手は無くならないだろうが空手の中身はどんどん変わっていく。その変化を敏感に察知出来ない道場はもしかしたら無くなってしまうかも知れない。変化(進化)出来ないと古いものとして淘汰されるだろうと教わりました。存在のあり方や変化を敏感に察知して常に先へ先へ。先を観れる空手道場にしていきたいと思います。父の考えに基づいて出来た空手道場ですが今、私の想うように好きにやらせてもらっています。

練習メニューを視聴して感じたこと。

男の子も女の子も活気があって、とても楽しい雰囲気で練習されていました。

楽しくないと続かない。

好きだからこそ自分を追い込めるんだと観ていてそう感じました。

この考えは参考にしたいと思います。

直ぐにでも道場に取り入れたいと感じた泊親会清水のDVDはこれにて完結です。

次どれにしようかな?

泊親会清水2、ルフェーブルセミナー、サジャドセミナーの中から選びたいと思います。

コベカツの方に全力投球しだすので更新の頻度がガタ落ちしますが、時々覗いてやってくださいな。

2025年を振り返って

こんにちは!

今日から長い休みに入りました。

昨日は朝から大掃除をして、お昼過ぎには仕事納め。

帰宅すると長女も戻ってきており、いよいよ年末らしい空気が漂ってきました。

今回は、あっという間に過ぎ去った2025年の「ゆり道場」を振り返ってみたいと思います。

【1月】

29名の生徒とともにスタートしたゆり道場。

空手といえば寒稽古、寒稽古といえば空手——

それほどまでに定着している行事ですが、今年で最後になるとの連絡が館からありました。

館としても、この伝統行事を続けたい思いは強く、

館長が長く交渉を続けてくださいましたが、残念ながら継続は叶いませんでした。

寒稽古を行ったからといって、空手の技術力が直接向上するわけではありません。

その本質は、寒さに耐えながら稽古をやり遂げることで精神を鍛錬することにあります。

真冬の寒空の下、覚悟を決めて入水できるようになれば、

少々のことでは動じない、強い精神力が身につきます。

縁あって心武館に入会したからには、ぜひ経験させてあげたかった。

そんな思いもありますが、寒稽古は2025年でラストとなりました。

今年度、館が主催する特別練習会(特練)に、ゆり道場から参加した生徒は6名でした。

特練には本部を含め、7つの支部から希望者が集まり稽古を行っています。

毎年おおよそ年6回ほど開催され、春先に行われる兵庫県大会を目標にスケジュールが組まれています。

いつも同じ先生に教わるのとは違い、

少し異なる視点からアドバイスをもらえたり、

稽古内容も新鮮に感じられたのではないでしょうか。

土曜練と並行して行っている平日の夜練。

校区である小部中学校では月4回分の抽選申込みが可能ですが、

利用者が増えてきた影響か以前に比べて当選率が下がり始めました。

そこで桜小とは別で、

「自宅からそう遠く離れていない」

「まだ空手教室が入っていない」

この条件に合致する小学校を3校絞り、学校開放事業を統括している神戸市へコンタクトを取りました。

担当の方を通じて事情を説明し「ぜひ仲間に入れていただけないか」と要望をお伝えしました。

【2月】

1ヵ月もの間、連絡を待ちましたが、神戸市からの返信は一向にありませんでした。

実は昨年にも同様のコンタクトを取っており今回で2度目。

「これは難しいかな、、」そんな思いが頭をよぎります。

それでも、せめて連絡くらいは返してほしい。

そう感じつつ、気持ちを切り替えて2校目へ進むことにしました。

すると、

「土日であれば利用可能なのですが、、」

「体育館までの動線に少々問題があり、平日夜間の利用は見送っています」

とのことで残念ではありましたが、諦めざるを得ませんでした。

【3月】

道場生の保護者様を通じて、3校目にコンタクトを取ることになりました。

実はその保護者様、2校目もご紹介くださっていた方。

個人的に調べに調べていた2校と、まさかそんな形で繋がりがあったとは本当に驚きでした。

そして今回は、平日夜間の利用についても前向きなお返事をいただき、

この夏に行われる役員会で、正式に議題として挙げてくださるとのこと。

ようやく一筋の光が見えてきた、そんな出来事でした。

【4月】

新学期を迎える4月。

何か新しいことを始めるには、ちょうど良い時期なのでしょうか。

この頃、道場への問い合わせが立て続けに入りました。

入会された方、見送られた方、土壇場で体験をキャンセルされた方と様々でしたが、

1月・2月の入会者も加わり、道場生の数は一気に増えました。

上旬、兵庫県大会がグリーンアリーナで開催されました。

2025年最初の大会は、いきなり県大会からのスタートです。

この県予選で優勝・準優勝した選手は、夏に行われる全国大会へ兵庫県代表として出場する権利を得ます。

また今季からは全国大会の出場枠が3位・4位まで拡大されるという噂も耳にしていました。

道場からは2名がエントリー。

昨年の秋季大会から県大会に挑戦しているKちゃんに加え、この春季大会からR君も挑戦することになりました。

区大会や市大会とは比べものにならないほど規模もレベルも高い県大会。

R君は力及ばず今回は結果にはつながりませんでしたが、

Kちゃんは4年生・形の部でベスト16に進出。

僅差ながら2試合を3―2で勝ち上がり、ベスト8を懸けた一戦では同じ糸東流の選手に0―5で涙をのみました。

下旬には、第1回段級審査会が開催されました。

場所は心武館のホームと言っても過言ではない、明石勤労福祉会館です。

今回の審査会では、さまざまな問題が起こりました。

2022年に道場を立ち上げてから初めてとも言える大きな試練だったように思います。

伝え方には、これまで以上に細心の注意を払う必要があり館の考えを明確に伝え、理解を得ることの大切さを強く感じました。

審査用紙を安易に渡した訳ではありませんが夏以降は、より一層シビアな運用にしました。

これもひとつの経験として受け止め、次へ進まなくてはいけません。

【5月】

春先は大会シーズン到来。

審査の翌週は神戸市大会でした。

道場生も数多く挑戦する神戸市大会です。

入賞者は

1年生男子形3位 :R君

3年生女子組手3位:Yちゃん

4年生女子組手3位:Kちゃん

バンビ生の中でも大会に挑戦する生徒が現れ始めました。

大会に向けて稽古量も増えるようで新1年生のR君、眠い目をこすって夜練に参加していました。

翌週は自宅からも近くて便利な北区大会でした。

直近の神戸市大会で3位だったR君が形競技でまた3位入賞しました。

5年生男子形ではI君とS君が優秀賞、

組手競技では、3年生女子でYちゃんが優勝でした。

Yちゃん1年生の時から優勝・準優勝・優勝と好成績を残しています。

他にも4年生女子でKちゃんが準優勝、4年生男子組手でR君が3位入賞でした。

中旬、大阪府立体育会館にて日本空手道連合会主催の形・組手講習会が開催され、R君とKちゃんが参加しました。

道場での指導に繋げるべく、私も引率と言いつつ、実際は座学の時間です。

生徒たちは自身のレベルアップを求めて参加していますが、私自身も学びを止めるわけにはいきません。

より質の高い稽古を行うため、生涯学習の姿勢を大切にしています。

外の風に触れながら、指導の引き出しを一つでも増やす。

そんな思いで、今回も講習会に参加しました。

そんな中、1月にコンタクトを取っていた小学校の学校開放委員の方から、ついに連絡が入りました。

すでに別の学校で話が進み始めていたため、正直なところ「少し遅かったな」というのが率直な印象です。

電話口では、希望する曜日の確認や他クラブの利用状況、行事に関する説明などもあり、内定に近い雰囲気を感じました。

「一度お会いしましょう」とのお話になり、

指定された曜日と時間は、ちょうど小部中学校での夜練日と重なっていましたが、

先々のことを考え打ち合わせに伺うことにしました。

到着後、学校開放担当の方と簡単な挨拶を済ませ打ち合わせ開始。

道場を開く目的や、桜小でのこれまでの活動実績を一通りご説明しました。

ところが、そこで思いもよらない展開に。

学校開放担当の方と同席されていた、その地域を統括されている立場の方から、まさかの「ノー」の返答がありました。

理由についてはここでは割愛しますが学校関係者でもなく、開放事業に直接携わる方でもないものの地域の中で影響力を持つ存在のようで、

開放担当の方も従わざるを得ない状況だったように感じました。

1月から願い続けていた小学校でしたが急転直下、この話は断念することとなりました。

【6月】

一気に生徒が増えた道場ですが、今年は退会する生徒も少なくありませんでした。

この時期だけで4名の生徒が道場を離れ、在籍数は年始と同じ29名に戻りました。

道場内で問題が起きたり、退会者が出たりすると自分の力不足を痛切に感じます。

反省すべき点は真摯に受け止め、「次」に活かしていかなければならない――そう強く思う次第です。

春先からは、さまざまな出来事が立て続けに起こり目が回るほど忙しい日々が続いていました。

普段の土曜練に加え、夜練の合間を縫って学校関係者との折衝。

また、道場を出すにあたり近隣の道場へ事前のご挨拶にも回りましたが、これが思いのほか簡単には進みませんでした。

快く背中を押してくださる方もいれば、そうでないケースもあり……。

大人の事情も絡み、頼みの綱だった3校目についても最終的には断念せざるを得ませんでした。

「打つ手無し」

そう思いかけた矢先、コベカツ第2次募集のお知らせが舞い込んできました。

夜練のホームとして利用している小部中学校での申請です。

桜小同様、通い慣れた場所であり娘2人も通っていた母校。

そして何より、校内に駐車出来るという事は生徒を集める上でも大きなアドバンテージでした。

結果発表は8月下旬。

「人事を尽くして天命を待つ」

まさに、そんな心境でした。

6月上旬、大阪にて連合会関西地区予選が行われました。

この大会も非常にレベルの高い大会です。

開催地が大阪ということもありエントリーするにはハードルが高く、道場からはKちゃん1名のみの出場となりました。

私は長年大阪で暮らし、現在も勤め先があるため土地勘には自信がありましたが、当日は近鉄電車を乗り間違えてしまい全く違う方向へ向かってしまいました。

慌てて引き返したものの、すでに開会式は終わり試合が始まっていました。

会場からはかなり離れていましたが、目を凝らして見ると米粒ほどの大きさながらKちゃんを発見。

その立ち姿を一目見ただけで、「これまでしっかりとKちゃんの形に立ち会ってきたんだな」と、自分自身を少し誇らしく感じました。

強豪揃いの中、見事ベスト8に進出。

そして今回は、初めて指定形を演武する大会となりました。

【7月】

大阪で一人暮らしする長女に会いに行く事に。

大学の前にある大きなショッピングセンターで待ち合わせをすることに。

自習中だった娘が来るまでの間、ペットショップで時間潰し。

そのつもりでしたが、、

私もオカン(嫁)も大の犬好き。

大阪時代から一緒のいちごちゃん(チワワ)と神戸にお引っ越し。

お別れした後、あんずちゃん(チワワ)を迎え入れ、昨年ちょうど北区大会の時期に悲しいお別れをしたところでした。

相当お別れがつらく引きずったままでしたが、予期せぬところで出会ってしまいました。

家族4人で緊急会議を開き、一旦その場では「保留」の結論。

一晩たって考えが変わらなかったので、お店に電話を入れ大阪に迎えに行きました。

田中家のワンちゃんの名前は代々食べ物でしたので、今回も食べ物シリーズで検討です。

エリザベス

バニラモカ

フラペチーノ

すもも

こんぶ

どれもこれも全て却下され、

名前はウナギの「ウ」を取ってなぎちゃんと決まりました。

かろうじて食べ物繋がり。

なぎちゃんももちろんチワワです。

7月のビッグイベントといえば、もう一つ。

大阪府泉大津市で開催された、東京2020オリンピック女子形・銀メダリスト 清水 希容選手のセミナーです。

開催を知ったのは、たしかインスタグラムだったと思います。

オープンセミナーということもあり、すぐに館長へ連絡し同時に各支部へアナウンス。

館全体で4名の参加者とともに出席しました。

一般参加も可能とのことでしたので、私も道着持参で参加。

もちろんKちゃんも一緒です。

一緒に汗を流し、要点はノートにメモ。

ひたすら「動いて、書いて」を繰り返しました。

動画や写真をSNSに上げることはNGでしたが、当日の指導内容はバッチリ頭の中に入っています。

オープンセミナーということもあり、他流派からの参加者も多く、内容は基本中心。

中でも大きな収穫だったのが「強い前屈立ちの作り方」でした。

今でも自分のブログで振り返るほど、非常に価値のあるセミナーだったと感じています。

技術はもちろんのこと人間的にも本当に素晴らしい方で、すっかりファンになってしまいました。

【8月】

新たに夜練の稽古場所として加わった唐櫃中学校で初めての夜練が行われました。

事前に自宅から学校までのルートは調べており、念には念を入れて1時間以上前に出発。

無事に到着したものの、今度は門の開け方が分からず同じタイミングで到着したKさんと一緒に車で建物周辺をぐるぐると徘徊することに。

すると学校の裏側に徒歩でしか入れない道があり、なんとそこが入口だということが判明。

一度正門まで戻り、中から門を開けて無事にKさんと合流しました。

車を停め、体育館を目指して校内を歩きますが、今度は体育館の場所が分からず、、

結局、体育館に入るまでに30分以上が経過していました。

それでも、この夏に入会したばかりの3名の生徒も夜練に合流し、稽古自体は終始楽しく行うことが出来ました。

夜練初参加の4名を加えフレッシュな感じがしました。

月末には修交会大会を控え、特別練習も実施。

真夏の開催は生徒の体調面への配慮が必要なため、今回は午前中での実施となりました。

特練も涼しくなるまではしばらくお休みです。

今年度二度目となる審査会は中崎公会堂で行われました。

国の有形文化財にも登録されている、とても趣のある建物です。

ただし館内には空調設備がなく、真夏の利用はまさに灼熱地獄。

それでもバンビ生の中から夜練や審査に挑戦する生徒も現れだし、道場がさらに活性化していく予感を感じました。

審査会の翌週には修交会大会。

形競技は通常の大会とは異なり、学年別ではなく帯別での実施。

オレンジ帯の部では、5年生のMちゃんがベスト8。

緑帯の部では、4年生のKちゃんとR君がともに3位入賞を果たしました。

組手競技は学年別で行われ、

4年生男子のR君がベスト8入賞。

そして3年生女子組手ではYちゃんが見事優勝。

それにしても……Yちゃん、強い。

8月最終日にコベカツの第2次募集の結果発表があり無事に潜り込むことが出来ました。

3校全て縁を結ぶことが出来ませんでしたが、一縷の望みをかけてのコベカツ申込みでした。

【9月】

県組手審判の更新試験に出席してきました。

会場では、大会で顔を合わせる先生方の姿もあり、新規で試験を受けている方も数名お見かけしました。

無事に合格することができ、これでまた安心して審判を続けることができます。

もうひとつ、大きな出来事がありました。

東京2020オリンピック女子組手出場の宮原 美穂選手の組手セミナーが姫路で開催されたのです。

道場からはKちゃんが参加。

そのKちゃんに付いていく形で私も勉強会として参加しました。

驚いたことに、写真撮影・動画撮影・SNS投稿すべてOK。

朝から晩までの長丁場のセミナーでした。

内容は非常に濃く、

・相手の動かし方

・相手の誘い方

・間の切り方

といった戦術的なレクチャーから、ペアでの技術指導まで幅広く行われました。

最後は練習試合。

しかも宮原選手の目の前で試合形式を行い、一人ひとりにアドバイス付きという贅沢な内容です。

その中で、Kちゃんは積極的に練習試合をこなし、

確かな手応えとともに、大きく成長してセミナーを終えることができました。

【10月】

10月は、とにかく忙しい一か月でした。

お祭りに大会が2つ、空手道コーチ1の更新講習会、そして青空教室。

気がつけば、あっという間に過ぎ去っていました。

まずはお祭りから。

年々規模が大きくなり、事前の打ち合わせもそれなりに行われますが、自分で情報を拾いに行かなければ分からないことも多く、

当日になって受付で初めて知らされることもあり、運営の難しさを感じました。

今回は全員での基本稽古の披露に加え、帯ごとの形、上級生による組手も発表しました。

過去2回、このお祭りをきっかけに入会してくれた生徒もいます。

そう思うと、今年も手を抜くわけにはいきません。

後日行われた反省会では本来は待機室を利用すべきところ、廊下で待っていた点を指摘されました。

次回への大切な反省材料です。

後期県大会と神戸市大会が、まさかの同日開催。

選手が分散することになりました。

KちゃんとR君は後期県大会へ出場。

Kちゃんは今シーズン、形で安定した結果を出し「簡単には負けない」力を身につけてきましたが、今回は残念ながら初戦敗退。

一方、組手では2勝を挙げ2025年の大会シーズンを終えました。

神戸市大会では、以下の結果を残しました。

1年生男子 形 準優勝:E君

3年生女子 形 3位 :Yちゃん

3年生女子 組手 優勝 :Yちゃん

5年生男子 形 準優勝:K君

Yちゃんは本当に立派で、安定感があり道場ナンバー1の戦績です。

夏の修交会大会でデビューを果たしたE君も、夜練に加え指摘した点を家練でしっかり修正してきます。

道場・家庭・本人の三位一体の稽古が、着実に結果へと結びついています。

やはり本人の努力だけでなく、保護者様の献身的なサポートがあってこその成果だと感じます。

空手中心の生活を送る中、ここにきて体調にも異変が続きました。

ひとつ目は、原因不明の腹痛。

これまで経験したことのない激しい痛みでした。

会社を早退し痛みを堪え何とか自宅まで戻り、ベッドに潜り込みましたが痛みは一向に治まらず病院へ。

普段は病院を敬遠しがちですが、今回はそうも言っていられません。

待合室は患者さんで溢れていましたが、

イスにもたれて眠ってしまうほど消耗していました。

レントゲン、CTの結果、原因は尿管結石でした。

この時ばかりは、遠距離通勤を少し後悔しました。

思い出すだけでも気が滅入りますが別の病気にもかかりました。

回復までの時間は長く、「いつまたあの痛みが来るのか」と不安な日々。

そんな中、大阪での空手道コーチ1更新講習会が控えていました。

何かと費用もかかる資格更新。

体調はすこぶる悪いままでしたが、痛み止めを片手に朝から晩まで何とか一日を乗り切りました。

無事に終えられたことに、ただただ安堵です。

そして最後は、1年ぶりの開催となった青空教室。

今回はいつもの公園ではなく、しあわせの村の芝生広場で実施しました。

多くの生徒が集まり、終始にぎやかな時間となりました。

やはり、子どもたちの笑顔を見る瞬間が一番好きです。

今回の青空教室では、初登場となる形「松村ローハイ」にも挑戦しました。

今月入会したばかりの2名の生徒も青空教室にもお越しくださいました。

今年は9名、新規入会していただき道場生もこれで33名となりました。

【11月】

11月に入り、ようやく涼しくなってきたこともあり特練が再開しました。

ところが、前日の夜からオカン(嫁)が体調不良に。

早めに横になって様子を見ていましたが翌朝になっても回復せず、そのまま病院へ直行しました。

診療開始と同時に到着したにもかかわらず、院内は人で溢れかえっている状態。

一旦自宅に戻り、次は娘を車で送らなければならず、気がつけば時間だけがどんどん過ぎていきます。

館長へ連絡し事情を説明。

時間に間に合わない可能性が高いことを伝えました。

ところが以前にも同じ症状で精密検査を受けていたこともあり、その後の対応はとてもスムーズ。

結果的に、なんとか特練に間に合うことができました。

2度目の青空教室も前回と同じく、しあわせの村で開催。

今回はバンビ生をメインにラダーや組手の基本を中心とした内容で行いました。

今回初めて知ったのですが、子ども連れで訪れると駐車代が無料になるとのこと。

ゴザを敷いてピクニック気分で過ごし、たくさんお喋りもしながら親睦を深めることが出来ました。

毎年、勤労感謝の日は垂水区大会です。

開始前には他支部の先生方と談笑。

少子化の影響でしょうか。

年々大会規模が縮小する中、北区大会で入賞できなかった選手も垂水区大会に出場できる、という新たな取り決めがありました。

試合経験を積むという意味では、とても良い機会だと感じます。

大会結果は以下の通りです。

幼年 男女形 優勝 :Yちゃん

1年生 男女形 準優勝:E君

2年生 男子形 準優勝:I君

初めての大会に向けて、土曜練・夜練とたくさん稽古を積んできたYちゃん、I君、E君。

その頑張りがしっかりと結果に結びつきました。

【12月】

年内最後の行事は、段級審査会でした。

雨の降る中、電車で明石勤労福祉会館へ。

もともとこの日は私用の予定が入っていましたが秋口に急遽審査日が変更となり、やむなくバッティング。

少年少女の部を終えたところで早々に審査会場を後にしました。

道場からは17名が参加。

自信を持って送り出した生徒たちです。

あとは当日、緊張しすぎず普段通りの演武ができればきっと大丈夫だと思っています。

もうひとつ中旬には小部中学校でコベカツの顔合わせ会が行われました。

なんと、春先にお会いした学校開放の方もコベカツに参加。

校内を校長先生に案内していただく移動中に、ご挨拶を済ませました。

結果的にご縁を結ぶことはできませんでしたが、私を快く迎え入れようとしてくださった方でした。

他にも桜の宮まつりでご一緒するダンスの先生と、にこやかに再会するなどとても有意義な顔合わせ会となりました。

チラシは完成し、会則の草案も既に出来上がっています。

9月から水面下で準備を進めてきて、残る課題は体験教室の内容をどう煮詰めるか。

まだ時間はあります。

焦らず、じっくり考えていこうと思います。

コベカツの運営については、

「心武館」ではなく「コベカツ神戸ゆり道場」として活動していくことにしました。

心武館ではありませんので、昇級審査も行いません。

全員が白帯を締め、空手の基本と形を中心に稽古を行います。

組手はあくまで嗜む程度に。

コベカツを通じて空手の楽しさに触れてもらい、「もっと学びたい」

そう感じた人に土曜練を勧める。

これは、館長と話し合って決めた方針です。

道場名に心武館が入っていないのには、そんな理由があります。

すべては自己責任のもと自分の力で。

何の後ろ盾もない中、また一から新しいものを生み出す

その楽しみを、今あらためて感じています。

どれだけの小部中生が関心を示してくれるのか、正直まったく分かりません。

それでも、新しいことを「やる」以外に選択肢はありませんでした。

私は今、自分の人生を大いに楽しんでいます。

最後に。

今年も、道場内での模擬試合を開催することができませんでした。

バンビ生には試合経験を。

中・上級クラスの生徒には副審経験を。

保護者の方には補助役員として大会運営に関わってもらいたい。

そんな想いでいましたが、準備に必要な時間や費用を確保できませんでした。

現在、少しずつ準備を進めているのが「大会エントリーから大会当日までの流れ」をまとめた資料作りです。

どんな準備が必要で、何に気をつけるべきか。

それらをExcelで整理している最中です。

完成次第、会員ページにアップしますので気長にお待ちください。

そして、補助役員について。

生徒が大会に出場する以上、保護者さんの協力は不可欠です。

立候補を募っても、なかなか手を挙げにくいのも事実。

とはいえ、いつも同じ方に頼るわけにもいきません。

頭の痛い問題ではありますが、実はひとつ名案を思いつきました。

しばらくは、私自身も補助役員として大会に参加し、

保護者の皆さんと一緒に経験値を積んでいこうと思います。

経験を積んだ保護者さんから、次の保護者さんへ。

そんな理想の循環を目指して、来年から私も補助役員を務めます。

どうぞ、ご理解ご協力をお願いいたします。

グッバイ2025!

2025年12月21日(日)第3回谷派空手道心武館 段級審査会 @明石勤労福祉会館

こんにちは!

年始に館から出たスケジュールは12月の審査は14日。

それがなんと11月に1週後ろ倒しの連絡が。

21日は既に予定を入れていましたので少年少女の部まで立ち会って途中退席。

思い返せば昨年もでした。

やっぱり12月は予定でいっぱいです。

夜は大阪行きでしたので電車移動することに。

明石方面は電車もあんまり乗り慣れてないし、駅からのルートも微妙に忘れてるし、雨降りだし2時間前に出発して良い感じで到着でした。

到着して直ぐ、本年度の会計監査の日程調整を。

来年からは、いよいよ会計の代替わり。

そういえば昨年も監査に呼ばれていましたが、仕事納めの日にインフルエンザ発症で欠席でした。

今年のことは今年のうちに済ますと思いきや、何と来年となりました。

なので本年度の空手関係の業務はこの日の審査会で全て終わり!

入室して机の準備整えて出欠の確認です。

110名の受審者でしたが、残念ながら体調不良で欠席された生徒が3名だったかな。

段取りの打合せを軽く済ませ審査開始です。

私は一審。

無級・10級・9級の生徒を担当しました。

初めての審査なのでしょうか。

初っ端の基本審査の時に泣いてしまう生徒もいてましたが、なんとかやり切ってくれました。

泣いてたのは基本審査の時だけで、次の形審査では落ち着きを取り戻していました。

良かった。

道場からは3名の白帯生が挑戦。

普段通り出来ていたと思います。

次の組手審査でもしっかり手数も出てたし気合いも入っていたと思います。

バンビクラスの生徒たちは普段の稽古で、四の形・十二の形・平安二段の順番がしっかりと頭に入っていること。

またチカラ強く演武出来るようになれば、審査用紙を渡すつもりでいてます。

来年春の審査でバンビ生が何人挑戦してるか今から楽しみです。

帯の色が変わるともっと空手が楽しくなっていくはず。

まずは3つの形をきっちり頭に叩き込んでね!

2025年12月20日 (土)道場稽古172(稽古修め)

こんにちは!

いよいよ2025年のラスト稽古修めを迎えました。

朝早くに起きて前日の夜練ブログの更新。

書いとかないと2日分の内容がゴッチャになってしまうので早めに着手するように心がけていましたが、ここ最近寝るのがホントに早くなりました。

その分、休日の日も朝早起きですので挽回出来ていますが。

当日はブログを書き終え(ついでにインスタも)洗車したろか!と思いましたが日曜、雨マークなので見送り。

慌てないよう荷物を車に詰め込んでおいたり準備開始でした。

1・形

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・大掃除

5・記念写真

【形】

私は12時過ぎに道場入りし準備を。

隅々までモップがけしてたら30分近く経過。

その間、生徒が集まりだしてきました。

14:30スタートでしたが、翌日審査ということもあり自由参加型で道場を開放することに。

審査で必要な形を中心に見ていきましたが、予想以上に生徒が集まりだし14:30ギリギリまで形練でした。

翌日の審査に向け、万全を期し生徒を送り出しました。

【体幹トレーニング】

さてここから1部・2部集合しての合同稽古。

全員でプランク・2ポイントプランク・V字プランクでした。

普段からとてもキレイなVのカタチを作るMちゃんとYちゃんに真ん中で披露してもらいました。

これでバンビクラス330分・モンキークラス466分経過です。

【固定式基本】

毎年最後はデカい声出してやり切って終わるようにしています。

突きから始まって受けて蹴ってまた突きに戻っての繰り返し。

ゴロゴロいる幼児たちを上級生の男の子たちが、とにかく元気に楽しそうに稽古してくれるのでガンガン引っ張ってくれています。

お姉ちゃんはお姉ちゃんらしく、小さい子たちのお世話をしてくれていたり。

町道場の良い部分が出てるな。

自分が想い描いていた道場のあるべき姿を観た気がしました。

トータル何本だったかな?

ずっと数を数えてましたが途中で良く分からなくなったが500本いったと思います。

しんどい稽古もこうやってデカい声で全員で乗り越えていけば自然と体力も根性もついてくるんだと思います。

チビちゃんからお兄ちゃんお姉ちゃんまで道場の絆が芽生えたんじゃないかな。

とにかく元気いっぱいで最高の締めくくりが出来ました。

【大掃除】

みんな雑巾持参で床磨き。

1年間お世話になった道場を全員でピカピカに磨き上げました。

空手が出来ることって決して当たり前じゃなくて、

指導者、

道場に送り迎えしてくれるお父さんお母さん、

互いに切磋琢磨する仲間の存在、

稽古出来る場所、

どれかひとつでも欠けたら成り立ちません。

感謝の気持ち、人を敬う気持ちをゆり空手で学んでほしいと思います。

感謝の気持ちを込めての大掃除でした。

【記念写真】

残念ながら3名お休み。

全員出席とはなりませんでしたが大掃除もひと段落ついたところで私からのプレゼントを。

今日渡せなかった生徒には稽古始めに持っていきたいと思います。

コロナ禍の中、始動した道場ということもあって毎回体温を記入し併せて出欠を記録しています。

学校行事やインフルを除いてお休みしなかった生徒。

2025年の皆勤賞がなんと5名でした!

そう簡単なことじゃない皆勤賞。

とても値打ちのある賞だと個人的に思っています。

1年生Rくん

3年生Hくん

3年生Sくん

4年生Kちゃん

5年生Mちゃん

1年間よく頑張りました。

また黒帯を目前に控えた一般部のEさん。

早くから道場入りしバンビ生の指導を熱心に手伝ってくださいました。

感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

この日を持って退会するR君と天真爛漫なちーちゃんと記念写真。

お仕事の都合で遠くに引っ越しすることになりました。

引っ越し先でも空手を続けるとお聞きしました。

ゆり空手で学んできた礼節を忘れずに真っ直ぐに成長していってくれたらと願っています。

落ち着いたらまた写真でも送ってくれたら嬉しいな。

最後は全員で記念撮影でした。

昨年、一昨年の写真を観返しましたが道場が賑やかになっています。

ゆり道場を選んでくれた生徒が居るからこそ今の自分があります。

毎日がとても充実していて感謝の気持ちしかありません。

今年もケガ人なしで無事に終えることが出来ました。

1年間大変お世話になりました!

さぁ!

ボチボチ審査の準備でもしますか!

2025年12月19日 (金) 夜練98 @大池中学校

こんにちは!

夜練稽古修めを大池中学校で8名の生徒とともに行いました。

現体制もあと残り僅か。

来年からはカタチを変えて新体制で始動だ。

1・体幹トレ

2・基本審査

3・組手

【体幹トレーニング】

片足逆突きをぶっ通しで294分経過しました。

大台300分も目前に見えてきました。

それにしてもよくやってると思う。

自分も来てくれる生徒も。

【基本審査】

白帯

オレンジ帯

青帯

緑帯

茶帯

良い感じで色帯生が集まってたので、白帯メニューから順に見直すことに。

口やかましく言ってるけど、基本がキッチリ出来ないと形が上達することはありません。

中段横受けの癖を指摘された生徒はしっかり修正してほしいと思います。

上段揚げ受けに関しては昨日言ったとおりで。

一人しか正解を答えられなかったのは残念でしたが、これも再確認出来たことと思います。

正面蹴りは、つま先の角度と膝の抱え込みの深さ。

これに尽きます。

基本で約50分かかったかな。

これで本番はバッチリだ!

【組手】

組手一択でメニューを組んできましたが、審査直前ということで基本をねじ込みました。

残り時間15分だけだったので用意してたのからひとつだけ。

自分の奥拳で相手の前拳を蓋してからの逆上。

スイッチしてからの逆上。

まずはスムーズに技が出せるようになること。

まずはこの段階が出来るようになったら、次はリズムの中から出せるように。

ポイントはふたつあって、

・相手の外を取る

・小指を上向きにして突く

打込みで技のレパートリーを増やし、

ペア練でプレス・フェイントを織り交ぜ、

試合形式で、仕掛け・駆け引きを学び、実際に技を極める練習を重ねていきたいと思います。

来年の組手練はこの方法でループしていきます。