ブログ

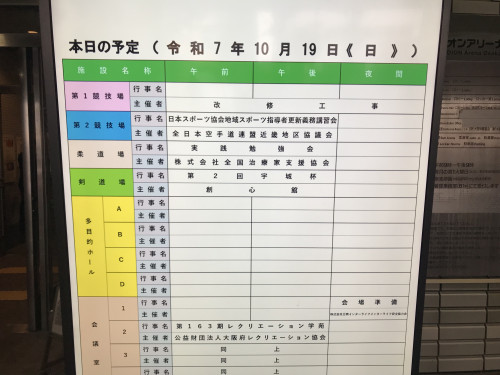

2025年10月19日 (日) 日本スポーツ協会 空手道コーチ1更新講習会

こんにちは!

朝早くから大阪で空手道コーチ1更新講習会でした。

空手道指導者には必須とも言えるこの資格。

自分の道場を開設したく約4年程前、京都で5日間朝から晩まで勉強した空手道コーチ1の更新講習会です。

京都でのことを思うと楽勝ってもんです。

4年前は神戸から下道で大阪の実家の前を通り京都まで。

往復で5時間以上運転してた。

平日は週5で会社勤めして土日京都通い。

全く休みなしで、ぶっ倒れるんちゃうかと思うくらいにハードでした。

ちょい体調悪めですが、更新は大阪で1日だけ。

痛み止めだけ持っていけば京都と比べればどうってことありません。

一体、何人来ていただろう。

ざっと見たところ120~150人くらいでしょうか。

午前中はずっと座学。

ご存じ荒賀 龍太郎氏のお父さん、荒賀 正孝先生による指導者として心構え・アスリートにとっての食事の役割・ドーピング・コンプライアンス研修でした。

空手のルール、審判の話になったところでこんな話が。

全少で起きてしまった誤審と東京2020オリンピック決勝の話。

決して、対面の副審に同調しないこと。

自分の目で見た技しかジャッジしないこと。

副審2名が旗を上げてしまったら今のルール上、例え間違っていても主審は技をとらなければいけない。

明らかなミスはミスと素早く認め、正しくジャッジし直せるようなルール整備が絶対に必要です。

ビデオレビューが設けられた世界大会クラスですと誤審も正せますが、それがVRが無い大会だとプロテストしづらい雰囲気も感じます。

オリンピックでは上段蹴りがヒットして完全に伸びてしまった選手が金メダル。

勝敗を競う競技でノックアウトされた選手が勝つ競技は世界的に見ても伝統空手くらいで受け入れられにくいんじゃないかという見解でした。

どうなるか分からないですが、数年後にはとある国が、現行のルールに異を唱える動きがあるとか無いとか。

午後からは四大流派の指定形講習でした。

正しい基本の動作、

正しい立ち方、

してはいけない誇張、

加点ポイント・減点項目

形審判的な視点ばかりです。

形競技ではこんなところの観る目を養いなさい的な講習会です。

学ぶうちに形審判への興味が益々高まりました。

生徒は生徒で頑張ってて、保護者も本人も大会で良い成績を修めたいと願っています。

指導する私も形で見落としてはいけない部分なんかの勉強をもっともっと積まなければいけないと感じています。

松濤館流(相原先生):ジオン

糸東流 (草野先生):バッサイ大

剛柔流 (荒賀先生):サイファ

和道流 (古川先生):セイシャン

セイシャンだけ全くの初体験。

サイファとジオンは久しぶりながらも身体が覚えていたので大丈夫。

松濤館の前屈立ちは、

横は腰幅

縦の長さは腰幅2つ分。

要するに長方形です。

前足の深さは、糸東流は垂直ですが松濤館は膝頭が親指つけ根までとさらに深く曲げています。

形審判を目指す人向けのアドバイスが随所に、ちりばめられていました。

「腰の使い方」

真身から真半身への腰の切りどころ。

ここは大変勉強になりました。

糸東流のジオン・ジッテ・ジインは打ち込んだ思い出深い形です。

糸東流では、競技でやらない方が良いこと。

逆に競技力に繋がる第一挙動の練習方法。

技の強さの引き上げ方。

これは収穫でした。

胸を叩くような誇張は減点に繋がるが、腕が擦れ合う音はオッケー。

猫足立ち 手刀下段払いでは、水月に置いた引き手の指先の角度とその意味。

なぜ半身なのか。

これを理解しましたので次の道場稽古でシェアしたいと思います。

次に諸手突きの高さ。

これは道場で修正しないといけませんでした。

これも次回の道場稽古でシェアします。

剛柔流のサイファでは第一挙動の入り方。

立ち方の種類も多く、移動のスムーズさも必要です。

初っ端、身体の向きとつま先の角度を異なって入らないといけないところや、

糸東流と異なる回し受け、

糸東流よりもうひとつ深い四股立ち、

肩幅よりやや広く、肩よりもやや高い諸手突きなんかは形審判目線でのアドバイスと言えます。

ラストは和道流でした。

和道流と言えば「受け流し」

相手の攻撃をいなします。

中段横受けの高さが顔の横

上段揚げ受けの高さが頭の上

なんでか?

攻撃を受ける瞬間は中段はお腹の高さ、

上段は顔面の高さで他流と同じで、受けきったあとの高さがあのような位置になるようです。

前半は柔らかく緩やかに動きますが、一転して後半は激しい攻防に変化しています。

一本拳での肘受け、

糸東よりも遥かに浅い四股立ち、

バッサイ大と共通する三日月蹴り、

下段に打ち込む追い突き、

名前だけ知ってるセイシャン立ち、

下半身を防御しながら立つつま先立ち。

かなりハードルが高い和道流でした。

指導者向け、審判目線の講習会でとても有意義な時間でした。

生涯空手、生涯学習です。

2025年9月28日(日) 宮原 美穂 白鷺祭 正剛館ジュニア強化練習会 @姫路県立武道館

こんにちは!

日曜日、朝早くから姫路に出発。

大阪方面への距離感は良く把握していますが、姫路方面は全くと言って良いくらいに分かっていません。

何となくメチャクチャ遠い印象がありました。

夏前に仕事で姫路に行った時は時間も読めないし電車で向かったくらい。

さてこの日は、姫路県立武道館で東京2020女子55㌔級日本代表の宮原 美穂選手の組手セミナーでした。

インスタで情報をキャッチし道場で誰か行けへんかなぁ。

私自身どうしても出席したく、道場で参加希望者を募ってみることに。

唯一Kちゃんから参加連絡がありました。

よっしゃー!!

これで行ける!

2023年の3月に入会して以来、これまでKちゃんとは喜友名 諒セミナー・清水 希容セミナーに続いて3度目のオリンピック選手のセミナー参加です。

引率という名のまるでコバンザメ。(Kちゃんありがとう)

でもしっかりと勉強してきましたよ!

貴重なアドバイスを忘るまじとノートを片手に臨みました。

ところが!

なんと動画の撮影オッケーとのこと!

なんという事でしょう。

メモ取りぃの動画撮影しいので大忙しでした。

朝から晩まで長時間でしたが、ざっとこんな感じ。

9時50分アップ開始 ~ 13時まで技術練習

13時50分 ~ 16時30分 試合形式

午前のアップと技術練習の方は、

アジリティと組手ステップによる十字ランダムでした。

基本的にはペア練で進行し、始めに行った練習はプレスをかけながら宮原選手のブザーに合わせ刻み突きでした。

プレスをかけつついつでも行ける状態に構えをスタンバイさせていないといけません。

結構な時間これを繰り返した後、2ステップでの入りの練習に移りました。

後ろ足の寄せはスタンスの半分まで。

前足の踏み込みは相手の前足のそばまで近づける。

荒賀選手のセミナーDVDでは、足の内側が磁石に寄せられる感じと表現していました。

重心を深めに置き、斜め上の軌道で突き相手との間を詰められていました。

「刻み突きは突きにいくんじゃなく、腕を放り投げる!」

突きの威力を競うわけではありませんし、どちらの突きが早く相手に到達させるかを競い合ってるので、その意味ではこの考え方は正しのかも知れません。

次の技術指導は相手の動かし方でした。

相手を誘い技を出させておいて、自分が技を極める方法。

とても難しいことですが、こんな感じです。

まずプレスありき。

軽めのプレスと強めのプレス。

軽めとは距離のこと、相手がハッ!としない距離感。

強めのプレスとは2ステップでの踏み込み。

お手本ではかなり接近していました。

重要なポイントは、ここで一瞬グッと深く沈むこと。

こうすることで相手の技は、ほぼ刻み突きが飛んでくるとのこと。

小さい宮原選手がさらに溜めを作ることで相手は中段突きよりも上から被せてくることが多かったんでしょうね。

自分の身体をよく知った戦術、撒き餌なんだと思います。

1・深くプレス

2・グッと沈む

3・相手は刻みで取りにくる

4・一気に重心を上げ逆上!

4で特に重要なのは、前足だけを下げることだそうです。

どうやって相手に技を出させるか?

メインテーマとも言える位の、とても難しいテーマですが前半のうちにサクッと始まりました。

私はこの時点でテンション爆上がりでした。

瞬発力抜群の刻み突き・撒き餌を使った逆上と同じ技をペアでかなり長い時間をかけて身体に落とし込んでいました。

本当に何本も何本も。

小休止を挟み次はサークリング。

主にコーナーに詰まった時に見かける攻防。

宮原選手曰くこのステップの出しどころは、自分のリズムで試合運び出来ない時、展開を作り直したい時、仕切りなおしたい時。

直線的な組手だけではなく、サイドを使った技の入りです。

サークリングしながら動きの中で突き技を出す練習でした。

サイドからの攻撃方法をレクチャーしたあとは蹴りに入りました。

後ろ足の裏回し蹴りのペア練方法。

「身体の枠の中」で技を出す。

これは松久セミナーでの教えと全く一緒。

直線的な蹴りです。

相手に向かって膝を直線的に出すと、上段回し蹴りと裏回し蹴りは軌道が同じだから相手からしたらどっちが来るか分かりません。

要するに裏をかくことが出来るってわけ。

「膝下を柔らかく」

「相手の前拳に膝をぶつけるイメージ」

裏回し蹴りの練習のあと、コンビネーション練習に入りました。

なんとケンケンワンツー。

前足でケンケンしながらのワンツー。

その流れで裏回し蹴りです。

浮いてしまうことで無防備状態になるケンケンの入り。

今日はせっかくのセミナーです。

教えてくださったことを一生懸命理解し、あとは自分の考えに合うか合わないか取捨選択です。

「ひとつ目の技をしっかり取りにいくこと!」

次は前足の裏回し蹴りに戻りました。

前足で極める時は撒き餌を使うこと。

相手に刻み突きを出させた時がチャンス。

刻みで来たところを引き込んで前足で極めます。

指導のポイントは頭を後方へ倒すこと。

「やじろべえ」です。

頭を下げれば前足が上がる理屈です。

宮原選手の相手の誘い方は、こんな紹介をされていました。

プレスを挟みながら、前拳を上に上げ素早くステップイン。

その時やや前傾姿勢を取ります。

相手が釣られて前に出てくれば、自分の頭を後傾し裏回し。

前に出てこなければ誘いなおす。

お腹いっぱいの技術練習。

戦術面なんかも学ぶことができ、もう既に大収穫です。

昼食のあとは、8つくらいコートがあったかな。

さすがに学年は分けますが男女関係無くひたすら試合形式。

ここからはどれだけ積極的に数をこなせるか。

全体を見渡しても4年生・5年生が多い印象を受けました。

Kちゃんも積極的に列に並び、最終的にはトータルで8試合程度だったでしょうか。

なんと!

ひとコート宮原選手がついているコートがあり、直々に試合を観ていただきアドバイスを貰えます

1年生から順に集まり、とうとう4年生の番。

この時ばかりは私もスタンドから席を立ち、コート側でKちゃんの練習試合を観戦です。

オリンピック選手に自分の試合を観ていただける機会なんて滅多にないこと。

ホントにありがたいセミナーだこと。

2試合やったかな。

全学年ひととおり終え、最後は団体戦で締めくくりました。

帰りの時間も押し迫った中、ギリギリいっぱいまで質問タイム。

Q1・好きな食べ物はなんですか?

A1・そぼろ丼です

Q2・なんで空手を始めようと思ったのですか?

A2・兄が空手をやっていて楽しそうに見えたからです

Q3・好きな空手の技は何ですか?

A3・前蹴りです

Q4・オリンピックの舞台はどんなところでしたか?

A4・気持ち的には緊張も無く、負けたけど楽しかったです

Q5・試合の前はどんな気持ちで挑んでいますか?

A5・どの技を出すか決めて挑みます。この相手にはこの技と決めてから臨んでいました。

Q6・オリンピックや世界大会は何回出場しましたか?

A6・オリンピックは1回で世界大会は3回出場しました

Q7・裏回し蹴りのコツは何ですか?

A7・膝下を柔らかくすることです。いつでも巻けるように試合前のアップで膝下を柔らかくストレッチしています

Q8・背の高い人への攻撃の仕方を教えてください

A8・フェイントの中で相手が何を狙っているかを調べます。足を上げた時の相手の反応、手のフェイントした時の相手の返しがあるかを見て見たり。サークリングで仕切り直して一つ目の技で取りにいくようにしていました。大きい相手に連続技で入ると懐が深いので返される可能性があるので私は一発で取りにいく意識でやってました。

Q9・連続技を出す時に相手にダッキングされ上手く点が取れませんので取る方法を教えてください

A9・ダッキングされて終わるのはもったいないので、相手の前足を自分の右足で払って投げに繋げていました。

Q10・メダルは何個もっていますか?

A10・数えたことがないので、数えて来年の7月また来ます!

Q11・初めてメダルを獲ったのは何位ですか?

A11・3位でした。ひとつ勝って3位だったのであんまり嬉しくなくて、お母さんにすぐ渡しました。初優勝は小学校4年生でした

Q12・入る時モーションがデカく相手に下がられてしまうのですが、どうやってモーションを小さくしたら良いですか

A12・自分は身長が低かったのでモーションというよりステップを細かく刻むことを意識していました。細かくすることで前に圧かけた時もそんなにスピードは落ちませんので細かく小さく刻んでみてください

Q13・どうやったら技を速くだせますか?

A13・走り込みです。是非短距離ダッシュを何本もやってください!下半身が強くなって技の出が速くなります

Q14・ウォーミングアップはどんなことをしますか?

A14・その場で1分間ステップ・前後にも1分間。正体/逆体で刻み5本・中段5本・逆上5本・蹴り5本と基本をやっていました。股関節のストレッチをやって技の確認から始めてください

Q15・背が低い人にはどうやって戦っていますか?

A15・自分が小っちゃかったんであんまり無かったんですけど、前拳だけで勝負していました。それと小さい人はスピードがあるのでコーナーまで追い詰めて技を仕掛けることを大事にしていました

Q16・残り15秒で焦らずに突きを出す方法とお勧めの技を教えてください

A16・まず何を出すかを大事にしていて、私は刻みが好きだから狙ってます。それと「続けて はじめ」の直後の構え出しの早さ。速攻で仕掛けることを大事にしていました。

Q17・自分から技を出す時に中段や返しを狙ってくる相手にどうやって自分から前にいくにはどうやれば良いですか?

A17・相手が待ってる時は、何回も何回も圧をかけ仕掛けを作ります。まだ待ってるなと思ったら一回自分から獲りにいって立て直すことを大事にしていました。

引いて引いて相手が来てくれるのを逆に待って相手の技に反応することをしていました。

圧掛けて仕掛けて相手の狙いを察知して、一回切って自分が逆に下がることで相手を誘って、前に出てきてくれた瞬間を捉えてください。

Q18・自主練の時間はどれくらいやってますか?

A18・自主練無かったです。その分練習時間が長くやり切ったのでやってません。朝練が6時からで長距離を11㌔山を走ったり短距離ダッシュ、チューブとつけてジャンプしてバネを鍛えていました。学校が無い日は14時から18時・19時まで練習し、道場がお寺だったので境内の掃除をして帰っていました。

Q19・めっちゃ蹴ってくる相手にどうやって入ったら良いですか?

A19・足を上げてくる相手には、足を降ろした瞬間を狙いました。降ろした瞬間は相手は準備が出来ていないからチャンスです。

Q20・相手との距離の縮め方を教えてください

A20・相手が一歩下がったら自分が一歩詰めるだけじゃなく、1ステップと2ステップを何回も使い分けながら攻めていくことが大事なのかなと思います。

県大会ベスト4以上の戦績を持つ選手が集まった団体戦の総括では、

・もう少し前での駆け引き(相手が攻めたくなるくらい近い距離)

・相手が技を失敗した瞬間がチャンス

このようなアドバイスでした。

セミナーの締めくくりでは、主催してくださいました正剛館の方の言葉の中に私の心に刺さる一言が。

東洋大姫路高校 野球部監督さんのお言葉のようですが、野球部の練習はゴミ拾いからスタートするとのこと。

当たり前ですが、ゴミを拾ったところで野球が上手くなるわけではありません。

「道端に落ちてるゴミに気づかないようでは、練習の中での小さな変化に気づくわけがない」

これはぶっ刺さった。

私自身とても学びの深いセミナーとなりました。

また最後までやり切ったKちゃん、身体も心も間違いなく強くなった。

技術練に加え午後からのたくさんの試合形式で大きく成長出来た!

このような贅沢なセミナーをオープン開催してくださった正剛館さんに感謝!

令和7年度 第2回公認県組手審判員更新審査会

こんにちは!

県組手審判員更新審査会が常盤アリーナで開催されました。

今年が更新年。

新規の受講生に混じって朝9時スタートで終わったのは16時30分。

1日がかりです。

大会でお見掛けする方がチラホラ。

毎年マイナーチェンジするWKFルール。

変更点を中心に午前中はがっつり座学。

机もイスも無い床にべた座り、、

いつも思うんだがこれ何とかならんかな、、

新規受講者は学科試験があり、出題される範囲を中心に座学が進んでいきます。

私は更新なので学科免除。

でもせっかくなのでノートで書き込みしてました。

昼食を挟んで午後からは実技に移りました。

まずは全員でジェスチャー練習。

普段なかなかお目にかからない10セカンド。

大会会場でどこからか「ドクター!」って呼んでるアレ。

まともに技が入って立ち上がれない状況のケースです。

そのあたりを入念に練習したり、「分かれて・続けて」

主審の合図を無視して攻撃した時の一連のジェスチャーだったり、あらゆる反則ジェスチャーを練習でした。

その後は、班ごとに副審と主審の練習。

これは新規だけで私は行いませんでした。

ランダムに旗を挙げてもらい、主審が正しい判断が出来ているかのチェック?です。

この時間帯は練習なので間違っていても大丈夫。

いろいろ指摘してもらってた方が良いかな。

20名前後いた新規受講者がひと通り終えた後、スタンバイしていた姫路工業高校の生徒がお手伝いに来てくれました。

実際に試合形式してもらい実戦練習。

これは10名近くいた更新者も含めて行うことに。

無難にこなせたかな。

8月の修交会で審判していましたので、まだ感覚が残っていました。

大会がある時はなるべくやっといた方が良いのは間違いないところです。

主審・副審・監査とそれぞれ役割が違いますが、反省点がそれぞれ少しずつありました。

主審ではポジショニング。

「選手の動きを見ながら次の予測をして先回り」こんなアドバイスをいただきました。

実際、副審と被ってしまうシーンがありました。

もうひとつコールが早いこと。

発声は問題なさそうでしたが、コールにもう少しだけ間をおくようにとご指導いただきました。

副審では突き技による一本。

倒れた選手に間髪いれずに極めた突きで旗を挙げましたが、

「あれは極まってないよ」・「拳先よく見なアカンで」

片手で掴んだ瞬間に放つ足払い・倒れた相手への突き

この流れがあまりにキレイ過ぎて勢いで旗を挙げてしまいましたが、突きが浅かったとのことでした。

監査の方は、、

主審の役割を終えたあとに監査を行いましたが、役割を終えた感があったのか気が緩んでしまいました。

一度ならず二度までも、、

反省の意味を込めて記しておくと、

「あとしばらく」と「試合終了」の勘違いでした。

記計係りが鳴らすブザーの回数が変更になっていて、頭が混乱してしまいました。

ダサすぎる。

もうひとつ「先取取り消し」の勘違い。

残り15秒を切っている時間帯でリードしている選手の反則。

ここで先取取り消しになり、副審による旗判定。

主審がこのコールをしたタイミングで、誤って「先取」の存在を知らせてしまいました。

しかも笛まで吹いて、、

大事な更新試験の場で、主審の先生に大変なご迷惑をおかけしてしまいました。

何してくれんねん!

普通ならこんな気持ちになると思いますが私のお尻をポンと叩いて、

「気にせんでええよ!」

寛大な心でそう言ってくださいました。

申し訳ございませんでした。

本審査です。

もう年のせいか何なのか分かりませんが普段緊張することもめっきり減りましたが、この瞬間ばかりは緊張するんじゃないかなと思っていました。

思ってはいたものの自分の番は2番目だったので結局緊張する暇も無く終わってしまいました。

グルっと副審もこなせた感じです。

会えば気さくに話かけてくれるT先生。

今回の審判講習会にも運営の方で参加されていて11月、三木市の大会に審判員としてお声かけしていただきました。

経験を積みたいし願っても無いチャンスだったのですが、その日は大阪で用事が入っていたので泣く泣く断念。

次の機会があればと連絡先も交換させていただきました。

次は形を目指そうかなぁ。

2025年7月6日(日)清水 希容 スキルアップ形セミナー IN 泉大津 @泉大津市立総合体育館

こんにちは!

個人的な3連休の最終日は大阪で空手。

初日は万博で炎天下の中思いっきり遊んで、昨日はゆり空手4時間のロングコース。

最終日の今日は東京オリンピック女子形銀メダリスト且つ全日本7連覇の清水 希容先生のセミナーでした。

真夏の開催。

しかも3時間半のこれまたロング、、

体育館に空調が効いてることを祈りつつ出発です。

引率と言う名の座学でも良かったのですが、私も直々にご指導いただきたく道着持参で生徒とともに出席!

身体を動かすことは大好きですが、上達したい気持ちに果たして我が肉体がどこまでついていけるのか少々不安でした。

さてセミナーですがそれはもう至福の時間!

一つひとつの説明が実に理にかなっていて納得の連続でした。

まずはウォーミングアップから始まり足裏のマッサージ。

アップはランジと身体を捻じりながらの移動。

左手を後ろに回し右足をタッチ。

右手を後ろに回し左足をタッチといった具合です。

次行ったのは、体幹を意識したもの。

平行立ちのスタンスで両手を遠くに置き、後ろ足を引き寄せてくる尺取虫のような動き。

簡単なようで結構難しかったです。

最後の移動は道場で取り入れたい動き。

チャタンのジャンプした後のポーズ(分かるかな?)

しゃがんで後方に振り返るやつです。

あのイメージで片足屈伸しながら1,2の3で前進します。

大事なのは上半身の姿勢をキープしながら転身すること。

身体をブラさず運動する良い意識付けだと感じました。

直ぐにでも取り入れたい。

軽く汗をかいたところで、その場に座って足のマッサージ。

ただマッサージするんじゃなくってちゃんと意味がありました。

身体を支えてるのは足。

足の裏です。

足の裏の感覚を研ぎ澄ますために骨の根本?をすりすりとマッサージ。

手の指を足の指の間にはめて指回しや踵回し。

暫くやった後、立ち上がって足の裏の感覚を確かめました。

グッと床を掴んでる感覚が増したように思いました。

これはいつもやってると仰ってました。

稽古前の準備を終えお隣さんとペアを組むことに。

背中合わせで立ち、軸だけでスピードつけて回る練習です。

予め回る方向を決めておき、上半身が波打つことなく軸だけで高速回転でタッチ。

これも形練する前のウォーミングアップに持ってこいでした。

ここから基本稽古に突入です。

突きひとつを取っても、清水先生の拘りのポイントが5つも。

蹴りに関しては2つ。

突きを速く走らす方法としては、

1・バランス

2・引き手

3・拳の握り

4・後ろ足の押し込み

5・前足鼠径部の締め

どこまでセミナーの内容に触れて良いのかちょっと分からないところでもありますが、自身の備忘録として記録していこうかと。

1・バランス

突きを放つ際、自分自身の立ち方が前傾しているか後傾気味なのか。

この確認からでした。

一番自分のチカラを発揮出来る最高のポジションで立つこと。

当たり前のことですが、これを確認する方法として平行立ちで膝を曲げずにジャンプ。

何度かたジャンプしピタっと安定して着地出来たところがベストポジション。

私が重心を乗せる位置が母指球付近。

ここが安定するところでした。

足の裏で安定する部位を見つけるところからでした。

2・引き手

これも道場で教えていることと同じ。

突きを速く走らすには引き手のスピードを上げること。

頭では理解出来ていても、気合いでどうにかなるのもたかが知れています。

アドバイスは肘のスナップを使うこと。

腕を伸ばした状態で肘を折り畳ませます。

横に曲がる人、手のひらが上に向く人と様々です。

おそらく正解は手のひらが上に向くのだったはず。

脇が開くと最短距離で肘を畳めず時間がかかってしまうから。

ウォーミングアップの手段として、手のひらを前方に出し1,2のリズムで腕を畳み3で引き手。

これは道場でルーティーントレの時によくやる手技の瞬発力(胸を叩いて横受けやる方ね)と理屈は同じでした。

如何に脱力状態にするか。

これは簡単に導入出来ると感じました。

3・拳の握り

受講生の基本を観て仰られたこと。

「拳が握れてないよ」

しっかり握れていないと突いた時潰されてしまうよ。

みんなで拳立て伏せの姿勢を取ります。

人差し指と中指を親指でグッと締めて2本の拳頭で突きますが、スカスカの握りが多かったようです。

膝立ちの状態から拳立て伏せの姿勢でプッシュアップ。

拳一つ分宙に浮くくらいに跳ねあがります。

これも道場でルーティーントレの中で良くやる手技の瞬発力と全く同じものでした。

要するに引き手のスナップと一瞬のプッシュアップを使い突きのスピードを上げる方法を指導していただきました。

ここまでは正拳突きの練習で、ここから前屈立ち逆突きを極める練習に移ります。

この後の4,5の2つで私の両膝は悲鳴を上げることに、、

4・後ろ足の押し込み

ここからペア練です。

ペア相手は軽い基立ちの姿勢を取り向き合います。

自分は過去最高に美しい前屈立ち逆突きをペア相手の中段めがけて放ちます。

お腹に突いた手をそのままに、今度は自分の前足を浮かせたまま10秒キープ。

前足が完全に死んだ状態で後ろ足の押し込みだけで前屈立ちを保つのですから、かなり難しい内容です。

これは体重が拳に伝える事が出来るので、ホントに重たいいわゆる効く突きを放つ良い練習方法かと感じました。

ペア相手がいなくても自宅の壁で出来る内容ですので、一人ででも後ろ足の押し込みの強化を図れます。

5・前足鼠径部の締め

完全に両膝がガクガクブルブルになったやつ。

ペア相手と向き合い自分史上最高に美しい前屈立ちを取り、互いに膝を重ねます。

膝同士を当てた状態で押し合うのですが、厳密には前足のつけ根(鼠径部)を締め付ける練習です。

要するに強い逆突きを極めるには、突きのスピードはもちろんのこと、後ろ足の押し込みでパワーを拳先に伝え、前足の締めでブレーキをかけると仰っていました。

軸足だけでも前足だけでも無くて、1,2,3で突きのスピード上げて、4,5で極めを作るって訳でした。

大事な要素がもうひとつあって、これらを突きを放って腕が伸びきる1㎝手前で一気にタイミングを合わせるとのこと。

1~5までの練習を行い、これらをかみ砕いて説明してくださった後に、お手本の突きを披露してくださいましたが、それはもうマッハのスピードと極めでしたよ。

教えを理解した上で良くよく観ましたが、ホントに突きが極まってた。

しっかり眼に焼き付けてきました。

セミナーラストは蹴りでした。

閉足立ちでの正面蹴り。

これも重要な要素が2つありました。

6・蹴り足は正中線に寄せて抱え込む

ゆっくり蹴りの基本です。

蹴り足は正中線を通り、膝を高く抱え込むこと。

これも頭では理解出来ていますし、実際道場でも口を酸っぱくして言い続けていること。

どうすれば出来るように指導出来るんだろう、、

蹴り足の前にミットを立てたり、鼠径部の柔軟やったり。

悩んでた時期もありましたが練習方法が分かった。

答えはヤンキー座り。

両方の踵をつけたヤンキー座りの姿勢から、片足を曲げたまま動かさずに立ち上がります。

軸が弱いと立ち上がることさえも困難ですが、面白い練習方法でした。

7・軸足で蹴る

意識する方は蹴り足じゃなくて軸足でした。

蹴る瞬間に軸足を抜き2㎝程度押し込むとのこと

これも体幹弱いとまず出来ないでしょう。

最後の最後はヤンキー座りからの左右の正面蹴り!

しかも蹴った後、引き足取った状態で数秒キープ。

ここでも体幹の重要性を感じさせる練習方法でした。

フラフラになりながらも離脱することなく最後までメニューをこなす事が出来てホッとひと安心でした。

最後は道場毎に記念撮影タイムを設けてくださいました。

全体写真はもちろんのこと、2ショット撮影や握手も気さくに応じてくださり、何ならメダルも手に取らせてもらいました。

新しい練習方法の引き出しが増えたこと

道場で指導してきた内容に通じるものが確かに合ったこと

他道場の生徒との絆が深まったこと

館の取り纏めや主催者さんとのやり取り、急な予定変更等で大変な部分もありますが、それよりなにより参加した生徒達の充実感に満ちた良い顔を見てると疲れなんて一瞬で吹っ飛ぶってもんです。

最後に主催してくださった先生方、ご指導いただきました清水 希容先生に感謝申し上げます。

大変学びの多いセミナーでした。

今日教わったことを道場に持ち帰りレベルアップさせたいと思います。

ありがとうございました!

2025年6月15日(日)第2回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

昨日朝起きた時点で、土日ともに雨予報でしたが本日は晴れ!

少しだけ遅れて入室しました。

道場からは2名の生徒が形・組手に分かれて参加。

Kちゃんは平安五段とセイエンチンを黙々と。

R君は少々アクシデントがあった模様だが最後までやり抜きました。

生徒の集中力の妨げにならないよう入口付近で見学するようにしている私ですが、今回は中に入り見学させてもらいました。

体育館を半分ずつ形・組手に分かれて使用しますがなんと形練のすぐそば。

指導していただく先生の声が直ぐ側で拾えるので勉強になった。

自分とは異なる視点。

共通する拘りでも表現の仕方、言葉のチョイスによって伝わり方が違ってくるのを感じた。

強化選手の動きも間近で感じることが出来たし得るものがありました。

観たこと聞いたこと感じたことを道場にどう還元するかは自分次第。

それにしても選手にかける言葉の一言ひとことがとにかく重かった。

・何を意識して練習してるの?キレ?極め?観ていて何も伝わってこないよ。

・受けは腕のどこで受けるの?

・審判の観てるところで瞬きなんてするもんじゃないで!

・瞬きするタイミングは転身してる時やで!

・転身はつま先をバタつかせたらアカン!

・諸手突きは引き手に変わる方の突きを潰れない位強く握って極める!

・掛け手受けは相手の腕を両手で引き込んでるのをイメージして!

・形は最後の最後まで気を抜いたらアカン!

・正中線守らなガラ空きやで!相手の攻撃もらって終わりやで!

・無茶はしたらアカンけど限界超えるくらい無理せな上達は無いで!

ホントに学びが深い。

練習中に発破かけられながらも、もうひとつ上を目指す。

終わった後の達成感は感じられるんだろうな。

あっそうそう。

競技空手で結果を残すための条件をサラッと触れられていました。

自分の長所と短所の把握。

長所は良いとして、短所は日々の稽古の中で埋めていかなければいけないところ。

何を補わなければいけないか、自分自身が把握していないといけないと仰っていました。

形ばっかりになりましたが組手の方はアップから反応、打ち込み、フリーそんな感じだったかな。

圧倒的に組手に集まってた感じ。

試合形式では、ひと試合でも多く自分から積極的に相手を見つける。

道場以外で組手の練習会に参加する時は、絶対この心構えでね!

次回第3回は7月6日(日) 王子スポーツセンターです。

道場生の中で参加を希望される方は1週間前までに連絡してね。

私は大阪で清水 希容セミナー!