ブログ

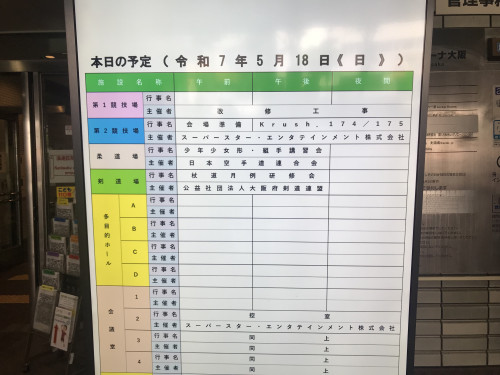

2025年5月18日(日)日本空手道連合会 関西地区 形・組手講習会! @大阪府立体育会館

こんにちは!

思いもしないところで、ゆりのInstagramをフォローしてくださった日本空手道連合会さん。

この講習会もインスタで告知されていましたので知ることが出来ました。

朝早起きして大阪府立体育会館へ。

道場からは2名の生徒が形と組手で参加しました。

約6時間の長丁場でしたが最後まで頑張ってました。

道場内は空調がバリバリ効いてて頭痛が。

練習している受講生たちは快適だったと思いますが、座りっぱなしの私には寒すぎるくらいでした。

お手洗いついでに一度だけ離脱しコーヒータイム。

集まった練習生はざっと見たところ100名はいたでしょうか。

全体の8割が糸東流、残りの2割が剛柔流といった具合です。

形の方は、実際の試合に役立つテクニック的なところを中心に練習会は進んでいきました。

まず全体で平安二段・五段・バッサイ大と続き、バッサイ大・セイエンチン・ニーパイポの3グループに分かれました。

ゆり生2名はセイエンチンコースを選択していました。

教範とはやや異なる競技向けの打ち方。

大きく逸脱してしまうのは絶対NGですが、微妙なほんのちょっとした部分を指導してくださいました。

私的に大きな収穫となった身体の使い方。

素早くコンパクトに転身する時の身体の使い方。

私の感覚とは異なった猫足立ち、前屈立ちの重心の位置。

形競技の場合スピードは無いよりあった方が良い。

スピードに乗った形を打つには、、

確かに平安二段、前屈立ちで3回前進する挙動がありますが、どうしてもスピードを乗せにくかったところでもあります。

この当たりのことや、猫足立ち / 拳槌打ち落としでの重心位置でした。

素早く動く方法の指導でした。

平安五段では、気合いから四股立ちに移る際の回り方。

ポイントは踵にありました。

これは自分の引き出しには無かったこと。

バッサイ大では、教範とは異なる競技向けの「見せ方」

・拳支え受けの挙動

・横受け → 横受け の見せ方

・打ち受け → 横受け の見せ方

・四股立ち → 掬い止め の見せ方

・肘のスナップの使い方

ここまでが全体で進行した講習会でした。

マイクを使って説明してくださったので遠く離れた場所に座ってましたが、しっかり学ぶことが出来ました。

冒頭この日のメニューの中で、審判目線で選手を観る際のポイントについて説明される予定でしたが時間が押して触れずじまいでしたが、

最後の最後、講習会終了のタイミングでしっかり聞いて来ました。

競技において減点となる打ち方、また加点される項目について教えていただきました。

午後からは組手。

小学校低学年から中学生まで幅広い年代が集まってましたので、基本的な技の説明でした。

刻み突き・中段突き・ワンツーの入り方。

中学生2名がお手本で刻み突きを交互に打ち合い、どちらの突きに旗が上がるか質問タイムがありました。

みな自分の思う方に挙手していました。

審判目線でのアドバイスがありました。

答えは「線の長さ」と「残心」

後方の審判に技をアピールするにしても線の長さは伝わりにくいので、残心の大きさでアピールしないとダメっていうアドバイスでした。

また差し合いの状況で副審が旗を挙げるのは残心の速い方。

引き手を強くとると突きとして認識しやすいとのこと。

同タイミングだったら確実に残心が速い方に上がると仰ってました。

ここは意識しないといけないところですね。

もうひとつ、突きの軌道は斜め上。

肩のラインで突いて引き手をとるより、斜め上の軌道で突く方が線が長く見え、残心も大きくアピール出来るとアドバイスでした。

最後は、30秒フリーで締めくくり。

積極的な子とそうじゃない子にハッキリ分かれるメニュー。

2人とも3~4試合程度頑張ってたかな。

ずっと観てましたが、ひとつだけ注文つけるとすると、、

待機中、次の試合形式で何を試したいのか決めておいてほしいかな。

同じ技、自信のある技に拘るんじゃなくて、その逆。

昨日の道場練で学んだことや、この日の講習会で教わったことなんかをテーマを持って挑んでほしいと感じました。

どんどん試し合いしてほしいな。

2024年12月1日(日)第4回 神戸市ジュニア指導講習会 @王子スポーツセンター

Hello December!!

本日は神戸市のジュニア講習会でした。

道場からは1名の生徒が形で参加。

昨晩から久しぶりに長女が帰ってきてて、下の娘とともに誕生日会でした。

二十歳のお祝いで11月の誕生石でちょっと豪華なプレゼントを。

散々迷いましたが、サッとジュニア講習会へ。

新神戸抜けてすぐなので、明石に行くのと比べて対して遠く感じません。

着いた頃には形・組手分かれてましたので全体の参加者数までは把握していませんが、形は20名入たかな?

形を打つ稽古会ではありませんでした。

大半が座学と部分稽古に時間を費やしました。

かなりの緊張感。

まさに私が道場に取り入れたい空気感です。

「稽古は準備が90%」

もちろん稽古に向かう前の準備、これから形を打つための準備、本気で集中して稽古するための準備です。

直立不動で指導者の話に耳を傾けます。

この日の稽古では、前髪が気になっても触ってはダメ。

指導してくださいました先生の道場生は、普段から直立不動で目でお話が聞けて、行動も駆け足。返事は一つひとつです。

これを中学生から小学校低学年の生徒まで規律が守られています。

どうやったらこんな生徒に育てられるんだろう。

実はずっと気になっていましたが、今日の指導をずっと観察していて良く分かりました。

これは自分の指導に大いに役に立つことでした。

娘の誕生日を抜け出してまで行った価値がありました。

・気持ちを切らさない

・集中する

・自ら思考し、どう打つか自分で決める

ざっとこんな感じだったでしょうか。

ダメな考え方は、

「人がやってるから真似してる、先生がこうしなさいって言うからそうしてる」

これは自分の形に向き合っているとは言えません。

大会で負けた時、言い訳に繋がると言います。

稽古中、頻繁に受講生に問いかけていたこと。

今、何考えて稽古してる?

今、修正してるのは何が悪かったから?

課題を克服するために何が必要?

こんな問いかけを平安五段の第一挙動だけで延々30分以上、、

俯瞰して観てましたが、張り詰めた緊張感の中受講生の形が、みるみるキレが増してきます。

自分も同じ考え方ですが無意識に打つ形よりも、思考してトライアンドエラーを繰り返す方が上達は早い。

考え方にシンパシーを感じます。

今日来た生徒はホントに貴重な稽古会になったことと思います。

印象に残った教えでは、呼吸と発声は別物。

形を打つ時に、呼吸は認められていますが発声は作りモノ。

息吹についてです。

同様に道着を叩き音を出すのは誇張と言い、道着が擦れる音とは全くの別物。

全国審レベルでは息吹と呼吸の違い、擦れる音と叩く音の見極めが出来るからやらない方が良いと指導されていました。

実に指導の内容が深い稽古会でした。

もっともっとタメになる指導がありましたが、このあたりまで。

これから娘を送りに行ってきます。

2024年6月2日(日)第2回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

今日は朝から地域の行事のひとつ、草むしりでした。

約1時間草むしりした後、その足で自宅の庭も取り掛かります。

勢いでやらないとなかなかやる気にならない、、

半分庭を潰したついでに防草シートを敷いたのですがそれでも生えてきます。

雑草凄い生命力です。

朝から2時間近く作業してちょっと休憩のつもりがガッツリ昼寝してしまいました。

そんなこともあり今日の講習会、始めから見学するつもりでしたが大幅に遅れて到着。

既に形:組手に分かれて練習開始していました。

オッと!

今日の講習会は令和6年度2回目となります。

第1回目は先週5月26日でしたが、道場稽古だったので私は不参加。

当初から参加予定していたK君とYちゃんが組手コースで頑張っていたようです。

本日道場からは3名が参加。

形 :1名

組手:2名

6月3大会に出場するKちゃん。

平安形を頑張ってました。

普段通りじゃなかったような印象でしたがどうだったでしょうか。

スピードも極め・キレともに物足りない感じ。

気になった箇所を次の稽古でしっかり修正して送り出したいと思います。

組手組はペア練が中心だったかな。

基本的な技の確認を何度も時間をかけて丁寧に練習していました。

刻み突き・中段突き・蹴りをひたすら繰り返し、30秒程度のフリーに移っていました。

近くで大人組の形練やってましたので見学していました。

糸東流ですと、バッサイ大・ニーパイポ・スーパーリンペイ・チャタンヤラクーシャンクーなんかを演武されていました。

自由形では、アーナン・パイクーも打ってたかな。

第3回目は6月23日 王子スポーツセンターで開催。

練習する機会がある時は積極的に活用してほしいと思います。

今日はバタバタしてて写真無し!

2024年2月23日 (金・祝) 谷派空手道修交会 組手新ルール講習会!

こんにちは!

常盤アリーナ研修室で、修交会主催の組手審判講習会に出席してきました。

既に予定を入れていたので、ギリギリまで参加出来るか怪しかったですが行ってきました。

前回の講習会は「わかれて・つづけて」が導入された時。

その前は「先取」導入時だったかと。

まず座学です。

配布された資料を基に変更点の説明をしてくださいました。

ルールブックや、いろんなところで見聞きする情報である程度頭に入ってはいるつもりです。

聞く分には問題無さそうですが、実技となるとどうでしょうかね。

少し休憩を挟んんで、後半はジェスチャーの練習です。

得点や反則の内容なんかを伝えられ、自分でやめ!をかけジェスチャーです。

一方の選手が旗2本で得点となることには変更ありませんが、旗の内容が分かれた場合、より高得点の技を取ることになります。

副審4名ついてもらいながらひたすら繰り返していました。

疑問点がいくつも出てきましたが、後日メール回答をもらえるとのこと。

みんなでワイワイ言いながら和やかな雰囲気で進みました。

9月の修交会大会の前にもう一度勉強会行うようです。

自宅で自主練しとかなあきませんね!

2024年2月11日(日)第6回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

土曜日からWi-Fiの調子が思わしくなく突然繋がらなくなったり、保存出来なくなったりとトラブル続きです。

残念なことに、書き上げていたこの日のブログがダメになりました。

消える前の内容は頭に残っていますので書けるんですが、2回同じ内容を書き上げるエネルギーが全く湧かず、3連休最終日は普段観ないテレビをつけ半年前に録画していた番組を家族で観てました。

ベッドに潜って眠い目を擦りながら、今スマホで書いてますがキーボードじゃないので思うようにはかどりません、、

本題に入ることにします。

中央体育館で午後から神戸市ジュニア講習会が開催されました。

道場からはKちゃんが参加。

2023年度の講習会はほとんど参加してたんじゃないかな。

普段の道場稽古に加え夜練、特練、講習会ととても頑張っています。

稽古の質を高めてもっともっと上手になってほしいと思います。

私は少しだけ遅れて入室。

座った場所が両サイドの扉が開放しっぱなしなので激さむでした。

1・固定式基本

2・移動式基本

3・形

【固定式基本】

ちょうど足刀蹴りのタイミングだったかと。

軸足の捻りに合わせて蹴り、引き足は爪先が下がらないようにね。

小休止の間も、教わった事を出来るまで進んで確認する熱心なKちゃん。

そんな姿を見た先生も、ほっとく訳がありません。

指導してくださった先生の側からしても、教えたことを自分のものにしようと頑張る姿を見るとほっとけないと思います。

道場の外でも、自然とこれが出来るから好かれるんだと思います。

【移動式基本】

基立ち追い突きを3本前進し、ひとつ下がりながら追い突き。

同様の内容で前屈立ち逆突きも。

前に出る入り方は普段の稽古通り。

後方に下がる時は、軸の移し替えを使います。

これは良い稽古方法だと感じました。

軸の移し替えは形の稽古中に指導するだけでしたので、しっかり身体に覚え込ますのに、この移動基本は有効だと感じました。

収穫です。

猫足立ち・四股立ちも3本前進してバチンと極める練習でした。

【形】

平安二段をメインに、この日はいろんな形を打ってたかな。

春の大会に向けて、平安二段と五段を磨きあげないといけませんね!

最後の四股立ちの演武線。

2本目と4本目の四股立ち移動ですが普段私は、後ろ足と前足の直線上に次の足を運ぶように指導していますが、分かりやすい説明をされていました。

「払い受けした手の方向に足を運ぶ」

1本目と3本目の入り方は、

「移動足を軸足に引きつけて方向転換」

そうすると、正確に演武線を保てると説明されていました。

入会して丁度1年が経ちました。

ここまで成長してきたかと思うと、なんだか嬉しくなってきます。

が、上達すればこちらの要求レベルが更に上がってくるのも事実。

気になったことを記します。

・突きの力み (肩が上がり突きが短い)

・揚げ受けは引きつけて前方に押し出すイメージ(腕を上げてるだけで技に強さが感じられない)

・中段横受けは肘を支点に強く受ける(パチン!と弾くイメージ)

・重心が高い(特に前屈立ち)

丁度、形グループの近くにいましたので、他の道場生の形を近くで観る事が出来ました。

同じ形でも、リズムが違ったりと表現が異なります。

その中でも、今後の参考にしたいと思える美しい立ち方の女の子がいました。

重心高めなKちゃん。

ここは修正が必要なので、次回以降正していこう。

平安五段を観ていると、今道場で稽古している腰のキレなんかを普通に出してきます。

腰の締め方なんかも、良い参考になりましたね。

稽古内容、指導方法、上手な形。

この辺を拾いに参加していますので収穫ありでした。

形も5グループに分かれていて、それぞれ指導内容が聞こえてきます。

気になった事を書いておきます。

静と動が組み合わさるクルルンファは形の難易度がとても高く、ニーパイポでは、スピードとキレを磨かないと分が悪いと聞こえてきました。

ニーパイポそんな簡単な形じゃ無いんですけどね。

中学生ともなると、2回戦目で当たる可能性がありますね。

次に息吹について。

不自然にスッス スッスうるさい息吹は減点されます。

ましてや旗判定で僅差なら落としかねません。

セイエンチンでは誇張について。

外し技と肘繰り受けの表現が理にかなっているとは言えず、指摘を受けるケースがありました。

指定形(もちろん基本形も)は形を崩していけないと注意です。

基本に忠実に形を打てば、それなりに点数はつくが、解釈を間違った誇張が入ったり、不必要な息吹を混ぜるとドンドン減点されると指導されていました。

形の挙動を覚えたら、次にスピードやキレを上げる稽古に移り(今ココ)、最後に自分なりの表現方法(緩急や見せ場)を探すステップに入ります。

この段階で分解を学んでおけば、間違った誇張を防げるかなと思います。

この日は他流派からの出席者がおらず、平安二段、五段、バッサイ大、セイエンチン、ニーパイポをじっくり見学出来ました。