ブログ

2024年1月21日(日)第5回 神戸市ジュニア指導講習会 @王子スポーツセンター

こんにちは!

第5回講習会が王子スポーツセンターで開催されました。

ゆり道場からKちゃんが参加しています。

午前中私は、家の用事と昨日のブログが残っていたので、道場入りしたのが14時30分を回った頃。

丁度小休止していた頃でした。

いつもの合同で行う基本稽古ではなく、心肺機能を高めたり体幹トレだったりフィジカル系のトレーニングだったとのこと。

泣く寸前までの強度で行った模様です。

一体どんなメニューだったのでしょうか。

観たかったな!

毎回、こっそり見学に行く目的は自身の指導の引き出しを増やすことです。

きっと参考になるメニューだったことだと思います。

出身道場の生徒も、初めての内容だったのか嬉しそうに教えに来てくれました。

私は形組の方に移り勉強開始です。

1・移動式基本

2・形

【移動式基本】

ゆっくりとおへその向き・軸足の締めを確認しながら、

基立ち / 追い突き

前屈立ち / 上段揚げ受け / 上段突き

前屈立ち / 中段横受け / 中段突き

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

このあたりでした。

どう表現すれば的確かは分かりませんが、なかには余計な力感も無くホントに自然に美しい立ち方で移動する選手も居てました。

頭のてっぺんを紐で引っ張ってもらっているような感じと言えば伝わるでしょうか。

軸なんかはお辞儀することも、反り腰になることもありません。

何より動きに余計な動作がありませんでした。

参考にしたいほどの美しさでした。

【形】

ゆっくり形からスタート。

ゆっくり打つことで軸の位置や技のタイミングを確認します。

重心の高さや腰を切る感覚も、ゆっくり形の中でチェックします。

考えて稽古出来る選手向けです。

先生方のアドバイスが聞こえてくる位置で勉強タイム。

形競技において、どの瞬間スイッチを入れるか?

私が考えるよりも、ずっと前の段階でした。

他には、上段揚げ受けの入り方。

これは前日の稽古で手刀受けの意識について説明してことと、全く同じでした。

直々に指導を受けていたKちゃん。どう感じていたでしょうか。

意味は全く同じでした。

形は仮想の敵との攻防を表現します。

相手の攻撃を受けるには、どうしないといけないか考えてみると良いと思います。

分解意識してみよう。

意識といっても、小学生にそれを自分で考えさすには無理がありますので、ここは指導者の仕事と言えます。

私とは違うアプローチの仕方でしたが、伝えたいことは同じ(だと思う)でした。

今日もひたすら平安二段を磨いていました。

追い突きの挙動では、短い突きを指摘されていました。

改善方法もアドバイスして下さっていて、遠目に観ていました。

実際、伸びるような突きに変わってきたように感じました。

これも指導方法の引き出しは私にはなかったものでした。

Kちゃんの突きが一段レベルアップしていました。

結局、意識ひとつでしたね。

どう意識付けさせるか。これは指導者の腕の見せ所。

良い勉強になりました。

黙々と2時間平安二段一択のなか、近くにいた出身道場の保護者の方とゆっくりお話する機会がありました。

お子さんのS君。素直だし目を見てちゃんと挨拶が出来る立派な生徒です。

お声掛けいただきありがとうございました。

2023年12月10日(日)第4回 神戸市ジュニア指導講習会 @王子スポーツセンター

こんにちは!

王子スポーツセンターにて神戸市ジュニア講習会が開催されました。

今日はやや少なめ50人いなかったかな。

形15:組手35の割合

ゆり道場から形でKちゃんが参加しました。

3時間ひたすら平安二段!

3時間の稽古の中で気になったことを中心に書いてみようと思います。

1・固定式基本

2・移動式基本

3・形

【固定式基本】

突きから稽古スタートしました。

全体を見渡して感じたこと。

突きに威力を感じる人とそうでない人がいます。

下半身から上半身に効率良く力を伝えますが、手突きになっている人がチラホラ。

膝の溜めと腰の極めで力強さが増し、腕を伸ばして突く意識ではなく肩甲骨から始動するイメージです。

さらには引き手を強く(速く)取ったり、肘を前方に飛ばすイメージを持つと突きのスピードが増します。

何気なくやるのと、これだけのことを意識しながらでは結果が変わってくるのは明白です。

立ち方が後傾しがちなのが修正ポイントです。

踵重心ではなく母指球です。

疲れてくると踵に乗ってました。

突きの後は引き手。

引き手は地面と平行になるように。

平行に保てないと、突きの軌道が狂います。

下から上に跳ねあがるような真っ直ぐ突けない人は大概ここに原因があります。

軌道は悪くありませんでしたが、やや突きが短い。

腕が伸びきったところで無意識に止めてるんだと思う。

肩甲骨を意識してみてね。

引き手のあとは斜角突き。

前日に道場で行ったのと同じ2挙動バージョンでした。

ゆりでは、下半身は一切動かさず、これ以上腰が捻じれないところまで持っていき下半身の張りで突きを合わす練習です。

正面蹴りは3つの高さで行っていました。

1・金的

2・中段

3・上段

道場で修正中の抱え足。

意識の上では急所を守りながらですが、膝が内に入る癖を直したいところです。

外側に開くよりはよっぽどマシですが、真っ直ぐに抱え込むように。

【移動式基本】

固定式基本まで全体で行い、ここから先は形組のメニューです。

前屈立ちとなり中段横受け

中段横受けから逆突きします。

これを2回繰り返し、1回下がる。

同じ要領で上段揚げ受けと下段払いでした。

前に出る移動基本は定番中の定番ですが、ひとつ後ろに下がる移動も面白いですね。

勉強になりました。

俯瞰して気が付いたことがひとつ。

やはり無意識だと下がる時、踵が浮いてしまいます。

ほとんどの生徒がそうでした。

形競技では致命的な動きです。

移動足で動きだすと決まって踵が浮きます。

移動足で蹴って入るので当然頭の高さが変わります。

自分の引き出しに下がりながらの移動基本はありませんでしたので収穫でした。

今まで形の練習時間中に軸の動かし方を指導していましたので、ちょうど良いかな。

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

も行っていました。

【形】

小学生組は平安二段と五段、中学生は指定形に分かれていました。

何を取り組むか自分で決めるといった進め方。

数本全体で合わせ、残りの時間はひたすら自主練!

たまたま座った場所が遠かったのでアドバイスまでは聞こえませんでしたが、一人ひとりに丁寧に指導されていました。

稽古も中盤に差し掛かり、他の生徒が形を変える中ブレることなく平安二段一択!

道場の中でも練習量が多いKちゃんですが、修正が必要だと感じた部分を記します。

・前屈立ち 前膝が内に倒れている

・右上段揚げ受けの角度が悪い

・右揚げ受け → 左下段払い ・ 右追い突き → 四股立ち (手刀下段払い) 立ち方と技のタイミングがずれている

・下段払いの極めが弱い

・猫足立ち 脱力する

・全体的に重心が高い(前屈立ちが浅い)

たくさん生徒が居る通常稽古では、特定の生徒にだけ時間を割くことは出来ませんが今日はゆりからKちゃんだけだったので、修正箇所を抽出しました。

彼女の最大の長所は思考力があること。

次の稽古の時間がとても楽しみです。

土日お疲れさまでした。

2023年10月1日(日)中央組手審判講習会! @大阪府立体育会館

こんにちは!

怒涛の空手4連チャン最終日は、大阪で組手審判講習会!

生まれも育ちも大阪の私は、大阪府立体育会館に何度も何度も通っていた思い出深い場所です。

中学生の頃から前田 日明の超絶ファンでして、大阪で大会がある時は決まって府立体育館でした。

すぐ近くには東海堂もあり大阪で遊ぶ時たまに立ち寄ったりもします。

もう道着は買わんと思っていても、実際に見たら欲しくなってたまりません。

16時終了予定なので、終わったら頼まれてた防具を買いにお店に寄るつもりでしたが、、

なんとっ!10月から日曜日が定休日となっていました。

さて本日は組手審判講習会。

審判資格を取得して間もなく、ルールが大きく変わると噂を耳にしました。

ルールブックを読んでいても分かりづらい部分もありますし、講義を受け実際に試合形式で数をこなしたいなと思っていました。

何よりも組手競技で懸命に試合する選手に対し、審判がルールの変化に対応出来ていないと失礼にあたると思ったから。

年齢関係なく生涯学習です。

今週は空手空手の連続でさすがに疲れた、、

土曜日は朝早くから夜遅くまで予定がびっしり。

日曜日も朝早くから1日丸ごとです。

夕方帰宅してそのまま朝まで寝ていました。

講師の先生は、東京オリンピックで日本で唯一審判をされた高橋 和夫先生でした。

午前中の座学では、時折表情が緩むようなユーモアを挟みながら新ルールを説明してくださりました。

2時間みっちり新ルールについて。

パワーポイントを使っての説明ですので、要点が掴みやすかった。

教範見返しながらノート片手にメモ取りまくりでした。

後半動画を観ながら8つのケーススタディです。

今のは何の反則?

動画を何度も再生すると理解出来ますが主審は、試合中その一瞬で反則を見抜かなければいけません。

難しいのは『無防備』

C1か無防備か、判断が分かれまくってました。

ざっと新ルールについて箇条書きながら触れておきます。

01・主審の役割:ペナルティとウォーニング 副審の役割:ポイントのみ

02・C1とC2の区別がなくなり「注意1・2・3」に統合する

03・シニア 蹴り5㎝・突き2㎝ / ジュニア 蹴り10㎝・突き5㎝ / カデット以下 蹴り10㎝・突き5㎝

04・足の裏以外が床についた相手に極めた技は1本

05・判定基準 同点先手無しの場合、より高得点技を決めた方が勝ち(2対2の場合 赤中段蹴り・青刻み突きx2の場合、赤の勝ち)

06・分かれてのジェスチャーが完了していないタイミングで出した技は違反とはならない

07・分かれてのジェスチャー完了後の技に副審が旗を上げた場合、主審はやめをかけ「とりません」のジェスチャー(反則は取らない)

08・団体戦は1回戦目、選手全員が揃っていない場合、成立しない(棄権)

09・監査は赤旗は持たずホイッスルのみ

10・規定外の服装(防具)を正す時間、組手2分・形1分

11・負傷時の3分間カウントダウン合図はコート主任

12・赤・青の防具交換カウントダウン合図はコート主任

13・防具違反2分間のカウントダウン合図はコート主任

14・「あとしばらく」の合図ブザー2回

15・副審の旗が無くなりジョイスティック

箇条書きですがこんな感じ。

特に大変なのが1の役割の明確化。

シンプルに反則は主審・技は副審が見ますが、今までは場外に出た時の合図は近くの副審が旗でコートを叩いて審判にお知らせしてくれますが、無くなります。

反則について副審の同意を得る必要もなくなり、完全に権限が分かれました。

3も練習内容の見直しを迫られます。今までポイントだった距離が今度から取ってもらえません。

なにげに4も影響はデカい。

時々見かけますが、中段突きを打つ際に軸足の膝を床につけながら突く選手。

相打ちの場合、1本(3点)取られます。

厳密に足の裏以外、床についてはならないと変更されています。

5の場合でも同点でしたら、ここで初めて主審が最終判定を行います。

判定基準は

①戦術

②技術の優位性

このケースで密かに責任重大なのが監査。

プレミアリーグ規模のデカい大会ですと、得点技も記録されているのでしょうが生徒たちが出場する大会では監査が記憶するほかありません。(もしくは記計係り)

試合中、主審は監査・副審としかお話出来ませんのでどっちが何の技で得点したか毎試合覚えていないとヤバいことになります。

完全に間違った判定(技や場外の見落とし)をしてしまった場合、プロテスト(異議申し立て)されてしまう可能性さえあります。

6は両選手が近間でわちゃわちゃしてる時、主審は手を外側に開き「分かれて」と発します。

この時、両手が完全に開ききったか否かで、出した技が得点か反則かに分かれてしまいます。

主審は、声とジェスチャーのタイミングを揃えないといけませんね。

15なんかは世界大会規模ですと出来るんでしょうけど、簡単には普及しないんとちゃうかな。

地味に反則が変更したから、これまでの得点掲示板も変更を迫られます。

ルールの変化をいち早くキャッチし、それに応じた練習メニューの構築が出来る道場が勝ち残ります。

新ルール、”今”の練習体系

常にアンテナを張りめぐらせ情報収集したいと思います。

昼食後、実技の時間です。

浪速高校の選手たちがお手伝いに来てくれました。

高校生ともなると、技に入るスピードが速すぎて見えません、、

相打ちともなると判断に困るくらいです。

途中ガチの空手から、絶妙な反則をチョイチョイ挟んでくれるので、いろんなシチュエーションを経験出来ました。(生徒の皆さんありがとう)

掴み・プッシング・無防備・場外・誇張・投げ・不活動なんかです。

頭では分かったものの、一瞬一瞬で正しくジャッジ出来るかは場数を踏むしかありません。

午後からも、楽しみながら実技です。

高橋先生がここでも良い具合に緊張を取り払ってくれます。

『多いに間違って結構です』

『盛大に間違ってくれてありがとう!』

『非常に良い失敗事例です!』

スルーしがちな、ごまかしの効く?失敗よりもデカいやらかしの方がみんなで共有出来るから。

実際に試合中ストップをかけ、その場その場でアドバイスしてくださいます。

さて私の番です。

場外の見落とし、、やらかしました。

すぐさまストップがかかり、注意を受けます。

その見落としで勝敗が左右された場合、最悪のケースとしてプロテストがかかります。

『反則に関して主審は、それだけ責任を背負っています!』

頂いたアドバイスは『選手の動きを見ながら先回りすること』

ポジショニングについてでした。

出番を終え、後方からエアー主審しながら腕を磨いていました。

(各先生、エアー主審だらけでした)

それにしても、これだけのことを費用負担ゼロで開催してくれています。

まさに無償の愛を感じずにはいられません。

今はコート役員ばかりですが、審判員として空手界に貢献出来ればと思っています。

感謝!

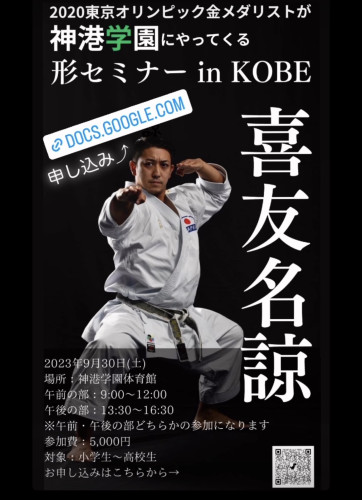

2023年9月30日(土)喜友名 諒 形セミナー in KOBE @神港学園!

こんにちは!

朝から喜友名選手のセミナーが神港学園で開催されました。

ゆり道場からは1名参加。

勉強を兼ね私も同席させていただきました。

動画で永久保存したいところですが勝手に撮影は出来ませんので、ひとつも聞き漏らすまいとノート片手に集中してきました!

完全なるなぐり書きの空手ノート全5ページ。

これは宝物です。

オリンピック金メダリスト直々のご指導・アドバイスです。

冒頭での一言です。

今自分が空手が出来る環境、お父さんお母さんが日々頑張っているからこそ、自分は空手が出来るんだという感謝の気持ちを忘れずに頑張ってください。

謙虚さ・感謝する気持ち、 心に刺さりました。

さて今回のこのブログ、どこまで書こうか(書いて良いのか)少し迷いました。

自分の道場でのことでは無いし、お金を払ってセミナーに参加した人の気持ちになるとベラベラしゃべるのもなんか違う気がするし。

迷いましたが、いつでも自分が振り返れるように備忘録を兼ねて少しだけ記すことにします。

すぐにでも使えそうなアドバイスを早速、昼からの道場稽古に持ち帰りました。

自分の突きが一番相手に効くのはどの距離か。

これまで突きは、肩甲骨を使い長い突きを意識してきました。(間違ってる訳じゃないよ)

シンプルにどこで、突きを止めればより相手に効かすことが出来るか?

研究に研究を重ねたと仰っていました。

突きの稽古だけでかなり長い時間を費やしました。

緊張のほぐし方。

四股立ちの姿勢の整え方。

突きの意識の置き方。

この3つを早速、取り入れてみることに。

どれもシンプル且つ有効的です。

教わった2つの緊張のほぐし方で筋肉の強張りを取り除き反応力を高めます。

緊張のほぐし方は、稽古の合間いつでも一人で出来ますし、もうひとつはコートに入る直前に行うと身体の反応力が高まります。

四股立ちの整え方も一人で出来るくらい簡単で効果的なものでした。

3時間のセミナーの内容は以下のとおり。

ウォーミングアップ

基本(移動式基本)

形(アーナン)

質疑応答

ウォーミングアップだけで約40分。

アップの目的は身体の中から温めなくてはいけません。

2人1組となり、自分はダッシュを10往復。その間ペア相手はプランクで待機です。

股関節の可動域を広げるアヒル歩き

スクワットジャンプ

ジャンプ & バービー

地面の反動を使ったジャンプ

ダッシュ(これも地面の反動を使います)

腿上げ20回 & ダッシュ

抱え込みジャンプ10回 & ダッシュ

開脚ジャンプ10回

前進しながら開脚ジャンプ

最後は2人1組となり、一人がプランク。

自分はジャンプ → 腕立て伏せ → バービー

これを15回。

喜友名先生の開脚ジャンプもの凄い高さ!

普段の道場でアップに40分はさすがに費やせませんが、ジャンプ系は取り入れてみたいかも。

組手だけかと思ってましたがチャタンのように、ジャンプする形もありますし反射神経が高まるとのこと。

なにより子供のうちは、遊びの中で走る・跳ぶ・投げるで足腰を強くするようにとアドバイスされていました。

基本です。

どんな選手も伸び悩む時(勝てなくなる)がある。

そんな時、喜友名先生は基本に立ち返っていたそうです。

子供たちは今、基礎を固める時期。

この時期に土台をしっかり固めておき、自分の突き・蹴り・受けに拘りを持ちます。

いつか壁にぶち当たった時、原点に戻りなさいと貴重なアドバイスを送っていました。

突きでは、肩のラインをまっすぐに保ち、広背筋を使って突きます。

帯の結び目を正面に向け、突く瞬間に重心を少し下げるイメージとのこと。

突きは腕の力で突くのではなく身体で突きます。(当たるのが拳なだけ)

ペア練習で帯を握った面白い練習方法を教えていただきました。

四股立ち

糸東流と比べ、かなり深い立ち方でした。

立ち方が甘いとペラい形になるので自分の思う高さより、もうひとつ落とすようにとアドバイスです。

基立ち

歩幅は一足長を保ちます。

なので糸東よりやや狭く両つま先の向きは内を向き正中線を守ります。

前膝は親指のつけ根まで曲げています。

移動基本に突入です。

試合前、追い突きの移動基本で身体の締めと突きの確認を行うと言ってました。

身体を締める感覚と腰を浮かさず姿勢を保つことが重要です。

身体に馴染むくらい、しつこく基本を頑張るようにアドバイスしていました。

劉衛流独特の移動基本。

まずは継ぎ足。

ポイントは後ろ足の締め。

前足を出したのと同じだけ後ろ足を引きつけます。

鼠径部を締める意識でした。

アーナンでおなじみ送り足では、

正中線をずらしながら入る移動基本でした。

腰を浮かさず移動する方法として、送り足を極めた瞬間、腰まわりをパンっと叩いています。

腰を叩くことで重心を沈める意識付けを行うようでした。

この移動基本もひたすら長かったです。

ほかにも、前屈立ち中段逆突きの固定式基本もみっちり行いました。

とにかく腰が浮かないこと。

深く腰を落とし、一つひとつ丁寧に基本練習を行っていました。

アーナン

いきなり号令に合わせゆっくり2本アーナンでした。

知ってる前提のセミナー。

私は喜友名先生の一挙手一投足をガン見でしたが、いざ形となると、ちゃんとついてこれてるのか心配でKちゃんをチラ見です。

突貫でしたが、夜練で2回教えといて良かった。

くらいついていました。

大会や審査の無いオフシーズンに気分転換にみんなで自由形を打つのも良いかも知れませんね。

基本形・指定形はこれから嫌と言うほど打つんでね。

『シンプルに』

『技をごまかさない』

『まだまだ気を残しながら』

ひと挙動、ひと挙動を非常に細かく丁寧に説明してくださいます。

教範読んでもDVD観ても、理解しにくかったある挙動が、今回明確になった部分もありましたし、何をしているのか知った挙動もありました。

大きな収穫があったセミナーでした。

あと、何気ない一言でしたが、形は考えながらゆっくりと丁寧にうち、最後全力で打つと言ってましたよ。

最後は質疑応答でした。

何個くらい答えたでしょう。

10人近く質問したんじゃなかったかな。

・緊張のほぐし方

・身体の作り方

・立ち方 ブレの無くし方

・技が止まらない(極まらない)

・セイエンチン 四股立ち切り替えしのコツ

・ニーパイポ 寄足のコツ

・好きな食べ物

・これまで取った金メダルの数

丁寧に答えられていました。

驚いたのがセイエンチンとニーパイポ。

「間違ってたら指摘して」

と前置きした上で、ニーパイポのひと挙動を披露してくださいました。(一本拳 押え受け / 掬い受け)

もの凄いキレとスピードをこの目に焼き付けました!

ポイントは後ろ足の引きつけでした。

セイエンチンの方は、偶然にも道場で取り入れている方法に近いものがありました。

ポイントは2つのタイミング。

軸足を捻るタイミングと前足を踏ん張るタイミングでした。(セーパイでも応用出来ますね)

セイエンチンとニーパイポの競技力を上げる方法をまさか、ここで教わることが出来るとは思ってもみませんでした。

このブログを読んでくださる方にほんの少しシェアします。

セミナーの最後はサイン会と記念撮影会に長蛇の列が出来ていました。

このあと、道場あるけどサインほしいので並びました。(ちゃんと間に合ったよ)

大人から子供まで、一人ひとりに優しく丁寧に話しかけながらサインと写真撮影まで。

人格者 喜友名諒先生でした。

2023年7月9日(日)第3回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

3度目となるジュニア講習会が、神戸市立中央体育館で行われました。

ゆり道場からは形で2名の生徒が参加!

知らない生徒や先生方ばかりで普段とは雰囲気が異なりますので、緊張もするでしょうがやり切った後は達成感が感じることが出来ることでしょう。

ゆりは週1回だけの稽古しかありませんので、チャンスがあれば貪欲に参加してもらいたいと思います。

第1回目と2回目とでは、指導していただく先生方の顔ぶれも若干変化していました。

3回目の今日は、メインの形指導者も違っていました。

やっぱりこのような、合同練習会は目立ってナンボな部分もあります。

気合や返事、キビキビした行動で、やる気マンマンを感じてもらえば、ちょっとしたことでも目にかけてもらえるんじゃないかな。

参加したことに満足するだけじゃなく、何か上達するヒントを得てひと回り大きくなって帰ってきてもらえたらと思います。

(修正を受けた部分や教わったことを忘れず、次の道場稽古に活かせるかが重要です)

全体で柔軟体操をしたあと、基本に移りました。

【固定式基本】

・突き

・上段揚げ受け

・中段横受け

・下段払い

・正面蹴り

・猫足立ち / 手刀受け

・左右前屈立ち / 中段突き

【形】

ここから形・組手に分かれました。

ゆり生2名とも形でしたので、稽古風景をずっと観ていました。

過去2回とは異なり、各自黙々と自分の世界に入り形稽古に入りました。

約2時間に渡る自主連の中でアドバイスをもらっていたり、挙動の修正が入っているようでした。

私は少し距離の離れた場所から見学していたので、具体的な部分は聴き取れませんでしたが指導者の先生方がグルグル回っていて一人ひとりに丁寧に指導してくださいました。

入口近くで稽古していた上級生のグループ。

体幹を使って四股立ち移動するハードな稽古をしていました。

初めて知った稽古方法でしたね。

四股立ちのまま跳ばずに体幹を使って前後に突きを極めながら移動基本してました。

他には、瞬間脱力を使った四股立ち突きなんかも。

これは剛柔流の基本稽古が収録されたDVDで同様の稽古方法を観たことがあります。

股関節・膝・足首のロックで四股立ちを極める稽古です。

四股立ちの際、如何に潰れず突きを極めるかの練習でした。

普段とは異なる稽古方法ですので、このような練習会は指導の引き出しを増やす絶好のチャンスです。

今後の参考にしたいと思います。

またお隣では、来週神戸で開催される都市間交流大会で神戸市代表に選出された選手の最終調整が行われていました。

さすが代表選手達。

切れ味鋭いシャープな形を披露されていました。

ジュニア講習会の生徒たちは後半、見取り稽古していましたね。

上手な選手の形を目の当たりにして、なにか感じたことがあったでしょうか?

自分の形とどこが違うかひとつだけでも自分で気が付くことが出来たら、その人は成長出来ますよ。

・平安五段

・バッサイ大

・ニーパイポ

・泊バッサイ

・松村バッサイ

・チャタンヤラクーシャンクー

・スーパーリンペイ

1本打つ毎に先生がアドバイスを送っていましたが、そればっかり聞いていました。

泊バッサイでは、一見何気ない挙動でも意識の持ち方ひとつで見せ方がガラっと変わる、目から鱗のアドバイスを聞くことが出来ました。

来週の稽古が待ち遠しいです。