ブログ

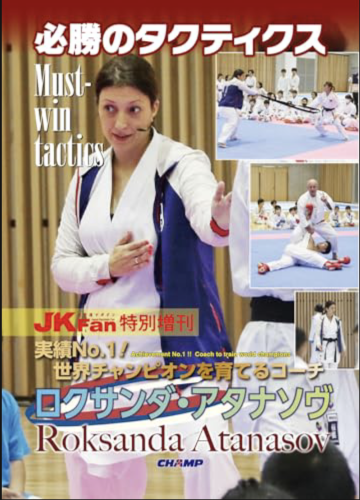

ロクサンダセミナー 必勝のタクティクス 実績NO.1 ! 空手世界チャンピオンを育てるコーチ

こんにちは!

長い夏季休暇。

とっくの昔に疲れも取れたし、道場も1週間丸ごと無いしで気分を変えてホームページのデザインを見直してみました。

東京2020オリンピック組手競技において、金メダリスト2人も輩出した名伯楽。

ロクサンダ アタナソヴコーチのセミナーの様子で、勝ち抜く技術・練習方・考え方を公開とあります。

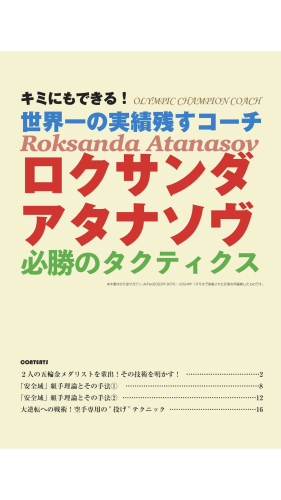

セミナーの内容をサラッと触れてみますと、

・帯を活用しての独特のフットワーク練習

・両構えやステップワークで間合いをコントロール

・サイドを活用した効果的な攻撃技

・様々な距離での攻撃意識の練習方

・オリンピック優勝の夢を叶えたメンタル

中でも興味深い記事は、

「試合の主導権を握り確実に勝ち抜く技術」

「リードされた状況で逆転勝ちするための蹴りや崩しの効果的な決め方」

また「安全域組手理論」がとても参考になりました。

組手で最も大切なことは間合いを制することとあります。

自分にとってリスクが低く、いつでも攻撃に転ずることが出来る間合いを保つことです。

横の間合いの取り方を重要視した練習方法は勉強になりました。

速攻のサイドフットワークとスイッチ。

真っ直ぐ + 横の動きの融合で効果的な安全域を確保するステップは参考にしたい動きでした。

バックステップとサイドステップを組み合わせ、安全域を確保して攻撃に移っています。

チャンスの瞬間を捉える練習3種の紹介や、左右と上下を活用した突き技・効果的な横蹴り

興味津々です。

自身の指導で東京オリンピックで2人も金メダリストを輩出する程の指導力に強い関心を持ちます。

手持ちのDVDがひと段落ついたらゲットしよかなと思います。

全日本空手道連盟 審判道場 上級編

こんにちは!

審判道場シリーズラストは、判断に難しい状況や10カウントについての判断力を身につける回となっています。

まず「場外」

場外とは相手に起因せず、自ら競技場外に出る事であり判断するのに最も難しいウォーニング(ペナルティ)とされています。

自ら場外に出たのか、相手に押されたのか判断が難しいからです。

映像では自ら攻撃(蹴り)を仕掛け、相手に押されたケースです。

これは押した方のプッシング。

ただややこしいのは、押されたとしても自ら2ステップ以上下がって場外に出た場合、自身の場外となること。(我慢する意志が重要です。)

激しく攻防する中で、どちらの反則かを主審は見逃してはいけません。

どこに立っていれば攻防が見渡せるかポジショニングも大事になってきますね。

他には、倒されて場外に出た場合どうなるか?

場外で倒れた相手に攻撃をしかけた場合、技は成立するのか?

同場面で、攻撃を仕掛けた瞬間自らの足が場外に出てしまった場合、技は成立するのか?

このような状況を動画で解説されています。

ややこしいのが自身の過失により負傷する「無防備」

これはウォーニング(ペナルティ)となります。

無防備状態とは、

・相手に背を向ける

・攻撃の際顔をそむける

・相手の反撃を無視して攻撃する

・相手の攻撃を何度も防がない

この時、過度の接触により負傷した場合「無防備」となりウォーニング(ペナルティ)となります。

判断ややこしいですね。

攻防の中でジャッジしてると、コンタクトを取り攻撃側に反則を取ってしまいそうです。

これまたややこしいのは「誇張と装い」

コンタクトはあったが、そこまで痛がる必要はないやろ的なやつです。

なので誇張はコンタクトとセットで捌かれます。

僅かな誇張は「注意」

明らかなのはいきなり「反則注意」でも構いません。

重大な誇張に関しては「反則」が考慮されます。(例えば床に倒れるとか)

当たってないのに痛がるフリは「装い」

これも明らかなのは直接「反則注意」

もしも得点が入っていれば、直接「反則注意」確定事案です。

重大な場合は直接「失格」が考慮されます。

大会でもあまりお目にかかれない10カウント。

ひと大会のうち1度有るか無いか、どこかのコートから超デカい声で「ドクター!」と叫んでるケースです。

選手が自ら倒れたり・投げられたり・倒されたりして直ぐに立ち上がれない場合、主審が試合を止めドクターを呼び指差しながら10カウントします。

映像では10カウントの成立方法等を説明されています。

反則負け / 反則勝ちとか普段めったにないので、自分が主審の時このシチュエーションはイヤですね。

それでも中段蹴りまともに入って起き上がれないケースは稀にあるかな。

装いによる10カウント成立なら注意 → 棄権 となり相手側の勝利

こんなのも滅多にない事ですが、自分の時にこんなややこしいケースはやめてもらいたいものです。

ケーススタディではフルスイングした上段回し蹴りがまともに顔面に入った時の判断。

蹴られた選手は首が後方にのけ反る程の衝撃です。

別のケーススタディでは、一方の選手が逆上を極め相手が後方に尻もちをついたタイミングで追撃の上段回し蹴りのシーンでした。

全てが全日本クラスの試合で起こったケーススタディ。

一つひとつの攻防がまさに一瞬の出来事。

このシーンは10カウント3秒で立ち上がり、ケガ無しドクターストップ無しでした。

ひとつめの技でポイントが入ったのか?はたまた蹴りに旗が挙がったのか?

いやいや倒れた選手のシュミレーションやろ?

全国審レベルでしたら見分けれるのでしょうね。

めちゃくちゃ難しい問題でした。

とにかく審判はメチャクチャ疲れます。

真剣に競技する選手のジャッジに間違いがあってはいけない思いから、私も全神経を集中させていますので終わったらもう疲労困憊です。

審判も勉強を重ね空手界に貢献したいと思います。

グッバイJuly!!

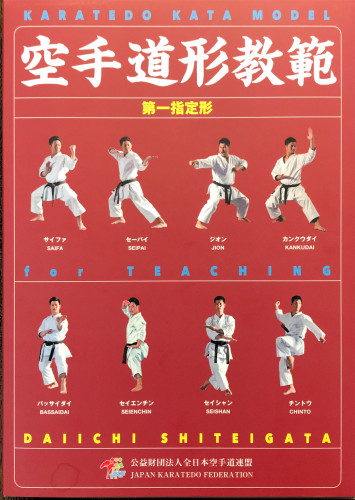

【全日本空手道連盟】第一指定型 教範

【全日本空手道連盟】第一指定形 教範

全日本空手道連盟 審判道場 中級編

こんにちは!

初級編では、審判の役割や権限についての講義でしたが、中級編は主に得点の正しい見極め、より詳細なウォーニング・ペナルティを学びます。

まず得点。

副審が旗を挙げる判断基準は下記の6項目。

1・良い姿勢

2・スポーツマンらしい態度

3・気力

4・残心

5・適切なタイミング

6・正確な距離

簡単に説明すると、

1・良いフォームのこと。バランスの悪い姿勢で出された技は有効技とはなりません。

2・相手にケガをさせようと大振りで攻撃を仕掛ける等の行為はダメ。

3・これには「スピード」「パワー」も含まれます。その技自体に気力が伴っていないといけません。

4・技を出した後も相手を意識し続けている状態。(技を出したあと背を向けたり、倒れたりしないこと)

5・適切なタイミングで出された技かの見極めが必要です。

6・技が有効になる距離のこと。旗が挙がらないパターンとしては詰まった技・抜けた技なんかがそうです。

次にウォーニングとペナルティについては、小学生の大会向けではありませんので割愛します。

軽微なコンタクトか重度のコンタクトで得点か反則かに分かれる説明でした。

接触によって相手の勝利の可能性を減少させた場合、ダイレクトに「反則注意」する必要があります。

この場合、ドクターとしっかり会話し継続可能かどうか判断しなくてはいけません。

ただしドクターが「継続不可」と判断しても主審が「継続可能」と判断した場合、主審はドクターの判断を覆すことが出来ます。

他には「掴みからの投げ」に関して、技として認められるケースと反則を取らないといけないケースがたくさん紹介されていました。

最後に試合映像を使っての得点 or 反則のケーススタディです。

自分が主審になったつもりで映像を何度でも観ますが、本番は一瞬の出来事ばかりですのでそれはもう大変です。

お題目は、主審はなぜ「やめっ!」をかけたでしょうか?

複数映像が流れてイージーなのもあれば、とにかく技が速すぎて判断が難しいケースもあります。

イレギュラーな事象が起こった時にも冷静に対処出来るよう、大会映像を審判視点で観ていかなくてはいけないと改めて感じました。

大会の規模と数に対して、審判をしてくださる先生の数が合っていないのが実情で、副審2人制も強化・活用されていきます。

大会では生徒の試合をスタンドで観戦したい気持ちが強いですが、微力ながら私も審判で貢献していかなアカンなと思う次第であります。