ブログ

新設! 組手の基本【逆突きのパラドックス & 魔法の刻み突き】

こんにちは!

Vol.7は逆突きのパラドックス & 魔法の刻み突き (2018年4月号)

パラドックスとは、一般的に「正しい」と思われていることに反する事柄を指します。

①腰と肩を90°以上回す

身体をしっかりと回して腰と肩が目標に向かうように突く

②腰と肩を90°回す

基本の突きのように身体が正面を向いた時に突きを極める

③腰と肩を一切回さない

身体を一切回さず、真横を向いたまま手を伸ばして突く

この3種類の突きを遠くまで届く順に並べると、① →②→③と答える方が大半だと思います。

ところが、月井先生の答えは③→②→①の順です。

身体を回せば回すほど、突きが届く距離は短くなると説明されています。

次に威力のほどですが、ミットを叩いた時の感触では、やはりこれも③→②→①の順のようです。

そして最も重要な、「相手が反応しにくいか」どうかですが、③→②→①の順です。

腰と肩を回さない突きのコツ

①構えたところからまっすぐに突く

構えたところから、円軌道では無く直線軌道で突きます

②構えを動かさない

身体の回転を伴う突きは、必然的に前拳の構えを引いてしまいますが、この逆突きならば身体を回転させないので、前拳はそのままで突くことが出来ます。

③肩口を見せない

突く手の側の肩口を相手に見せないように突きます。その時、肩が上がらないように。

④つま先と足裏に気をつける

カニ構えで相手に対し真横に構え、突く時につま先の角度を変えずに、足裏を下に向けたまま突きます。

反応出来ない刻み突き

刻み突きは、全ての技の中で最も早くリスクの少ない技です。相手に一番近い位置にある前拳で突き、逆突きのように身体が正面を向くことがありません。

それでも技の「おこり」を捉えられれば、中段に潜られるか、突きを叩き落とされてカウンターをもらってしまいます。

その刻み突きのリスクを限りなくゼロに近づける方法です。

①斜め下から突く

高い構えから直接相手の顔を狙うと、ダッキングされるか潜られてしまいます。ところが、構えを下げたところから斜めの軌道で突くと、容易に極めれるとあります。

これは、斜め下から突くことで懐に潜ることが出来ず、相手の反応が遅れてしまうから。

前拳を下げることで重心が落ち、肩がリラックスするので相手の反応よりも速く、しかも遠くを突けるようです。

初めからこの構え方に慣れてしまうと、得点を奪う前に失点を重ねやすいと思います。

基本あっての応用といったところでしょうか。

②鎖骨を滑らせる

相手が逆体の場合、前拳や肩が邪魔になり斜め下から刻み突きは出しにくくなります。このケースでは相手の顔を狙うのでは無く鎖骨の上を滑らせるように突きます。

相手の鎖骨を意識するだけで、外を容易に取る事が出来るので、刻み突きだけでなく、全てにおいて自分の距離と立ち位置で戦うことが出来るようです。

刻み突き → 上段逆突き (ワンツー)

刻み突きは斜め下から突いて、ステップは踵から入ります。身体は回さずに踏み込んだ足が着地した時に逆上を極めます。

このタイミングですと、二歩分の距離を一歩で、連続の突きを単発の突きと同じタイミングで突くことが可能となります。

通常ならば二歩必要なところを、一歩で突くって訳です。

まさにスピードドラゴンのあれですね。

【全日本空手道連盟】空手道教範

こんにちは!

全日本空手道連盟から購入しました。240ページもの大ボリュームです。

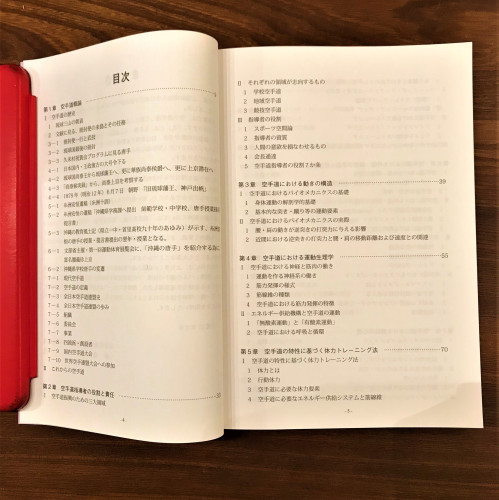

指導者向けの教範です。空手道の歴史や全日本空手道連盟の成り立ち、指導者の役割と責任、空手道における運動生理学、体力トレーニング方法、外傷・障害の予防と応急処置、メンタルマネジメント、空手道の礼法、基本技術及び応用技術が記されています。

空手道が琉球国から本土に入ってきた歴史の紹介から始まります。

全空連の歩みでは、1964年の東京オリンピックを契機として、各流派の間で大同団結の気運が起こり、結成されました。全空連の使命は、空手界に統一的な秩序を与え、健全な発達を促進するとあります。

指導者の資質は、子供達に「次回への意欲」を持たせるとあります。「また明日も来よう!」・「また来週も頑張ろう!」という気持ちにさせることを「次回への意欲」と定義しています。

反対に「人間の意欲を損なわせる言動」がたくさんの事例で紹介されています。注意せねば。

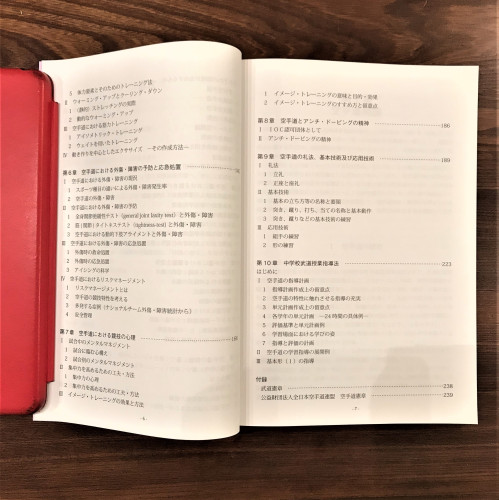

空手道に必要な体力要素は、組手と形で異なります。

組手競技では、比較的緩やかな動きの中で、激しい攻防が繰り返され、「瞬発力」「敏捷性」「巧ち性」が重要と記されており、突きと蹴りのコンビネーションによる「協応性」も必要です。

形競技では、組手同様に「瞬発力」「敏捷性」に加え、仮想の敵が複数である為方向転換も多く、バランスを崩さないためにも「平衡性」が重要です。

また、各関節の可動域が大きいと余裕を持って技を出せるため「柔軟性」も欠かせません。

上記要素を高めるトレーニング方法や、ウォーミングアップ / クールダウンが紹介されています。

イラストと文字でたくさん紹介されていますが、動画で欲しいと思いました。

次は外傷と応急処置ですが、京都で学んだRICE処置です。冷えピタみたいなのを常備しといた方が良いのかな。捻挫したらすぐ冷やさないけませんね。

安全管理に関することが、事故の事例を基に記されています。

試合中のメンタルマネジメントでは、

①平常心で臨む

②勝敗を意識しすぎないこと

③冷静に燃える

④勝ち急がない

⑤慎重になりすぎない

⑥油断は禁物(3つの油断に注意すべし)

⑦臨機応変を忘れずに

⑧最後まで諦めない

⑨気持ちで相手を威圧する

⑩もし緊張が生じたら

詳細に記されていました。

そればかりか、試合別のメンタルマネジメントまでも。

①第一試合(予選)の心得

②優勢な試合での心得

③劣勢な試合での心得

④初めて出場した場合の心得

⑤決勝戦での心得

ふむふむ。

状況に応じた、適切な声かけが出来るようにしたいところです。

最後に、空手道の礼法と基本技術です。

座礼や正座からの立ち方が載っていたり、流派別で立ち方や受け技、突き技、蹴り技が紹介されています。歩幅や爪先の角度まで詳細に説明されています。

常に高い、倫理観を持って人格を磨くとともに、技術の研究・心身の練磨に励み指導者に相応しい人格者で、社会から尊敬される人でなければならない。と締めくくられています。

ハードル高いです、、

新設! 組手の基本【ゼロの間合いを制す】

こんにちは!

Vol.6はゼロの間合いを制す (2017年6月号)

※ゼロの間合いとは、相手と密着した状態を指します。この記事が掲載された2017年当時はまだ「分かれて」・「続けて」がありませんでしたので、それを承知の上でご覧ください。

密着したゼロの間合いの中で、何もせずに離れるか、審判の「やめ!」を待つのは非常にもったいないことです。

なぜならば、自分が間合いを詰める必要も無く、相手が目の前にいてくれるからです。ここで何もしないのと、攻撃して終わるのでは、その後の展開に大きな違いが生じてしまいます。

たとえ得点にならなくても、攻撃で終われば審判に積極性を印象付けることが出来ます。

ゼロの間合いから直接攻撃は出来ませんので、攻撃の前に自分の間合いを作り出す事が重要です。また接近していれば相手も攻撃できる状態だということを念頭に入れなければなりません。

①自分の間合いを作る方法

1-1:相手を押して自分が動く

ルール上相手を押せばカテゴリー2のウォーニングとなりますが、自分が動くための支点を作るために相手を押します。

1-2:蹴りは足の踏み替え

接近戦からの蹴りにおいて足の踏み替えを行うことは、相手の突進をかわす・蹴りの間合いを作る・技の切れと威力を出す等、様々な効果が期待出来ます。

②ゼロの間合いからの中段蹴り

2-1:後ろ足で蹴る

接近した状態から後ろ足で中段を蹴るには、後退する必要があります。しかし実際に後退すると相手に反撃されるリスクがあります。リスク回避する方法として、蹴る方と同じ側の手を前に出して、相手の前進と攻撃を止めながら蹴ります。

2-2:前足で蹴る

前足で直接蹴ると、威力が乏しくポイントに繋がりにくいですが、足を前後にスイッチさせて踏み替え、瞬間的に後ろ足として蹴ります。

ポイントは両足をト・トンと2度踏み替えることです。

③ゼロの間合いからの上段蹴り

3-1:基本的には中段蹴りと同じですが、密着した状態で足を高く上げるため崩されるリスクがあります。

・蹴り足を身体の中心に寄せる

・相手を横に押すと同時に軸足を横に移動させる

・後頭部を蹴る

コツは出来るだけ接近した状態から足を巻き付けるように相手の後頭部を蹴る事です

3-2:後ろ足で蹴る

蹴り足を後ろに引き、次に軸足を後ろ足の位置に引いて蹴ります。この時も、足の踏み替えでト・トンです。上体を倒しながら蹴ることで足がより高く上がり、顔面への攻撃を防ぐ効果もあります。

注意点は、相手に対し上半身を真横に保つことです。

④ゼロの間合いから突きで極める

4-1:押して突く

片手で押して、押した手を使って突きます。後退せず、横に移動しながらです。

ポイントは腰を切らない突き方です。後ろ足のつま先を後ろに向けたまま突けば、上体が横を向いたままなので、速いだけでなく相手に攻撃される心配も少なくなります。

4-2:肘受けで間を作る

前腕の肩から肘までを相手に密着させ、前の足を軸にして後ろ足を外にスライドさせます。

⑤ダッキングされた時

5-1:乗って押す

自分の突きをダッキングで潜られてしまった時、相手の肩の後ろを押して横に移動しスペースを作ります。ポイントは、少々体重を乗せて斜め下に押すことです。

5-2:押して下がる

相手の足が自分の内側に来てしまった場合、前足を払われる恐れがあるので、前足を優先的に逃がす必要があります。ただ前足を引いただけでは、その瞬間に足を掛けられて崩されてしまいますので、足を引く時は手で押すことでより速く相手から離れることが出来ますし、相手の反撃が遅れます。

5-3:押して回る

逆構えで接近した時、相手に外側を取られた場合、より注意が必要です。この場合、相手の肩を押しながら外側へくるりと270°回ります。これで足をかけられる可能性が低くなります。

この頃からルールに変化が生じましたが、密着した瞬間に審判は「分かれて」を発する訳ではありません。

ゼロの間合いを上手く活用して、試合巧者になりたいところですね。

新設! 組手の基本【中段突き改造計画】

こんにちは!

Vol.5は中段突き改造計画 (2016年12月号)

月井流、確実に極まる中段突きの方法です。

日本人選手と外国人選手の突きの違いはフォームに表れ、外国人選手が胸を開いて突くのに対し、日本人選手は胸をさほど開かず逆に閉じて突く場合が多いのだそうです。

日本人と外国人の突き方の違いですが、日本人の突きはステップと同時に身体全体が前進し、前足が着地すると同時に突きが極まります。腰のキレよりも、全身をぶつけるように突きますね。

対して外国人のスタイルは、前足だけでステップしその後に腰を切って突く傾向にあります。

外国人のスタイルの方が突きの距離が伸びて、身体は前進しないので失点のリスクも軽減されます。

従来の突き方(日本人タイプ)だと、タイミングが合わないっ!と感じても途中で止めることも出来ず、逆にカウンター(後の先)の餌食になってしまうことも。

姿勢の矯正方法です。

①フロントランジ

腕を胸前で組んだ状態で、一方の足を前に出し、前足の膝が直角になるまで腰を落とします。

幅は広すぎず狭すぎず、後ろの足も曲げておきます。

フロントランジに慣れてくれば、正拳突きの構えから、落下と同時に突きを極めます。

②サイドランジ

腕を胸前で組んだ状態で、四股立ちより若干広く横幅を取り、つま先を四股立ち同様に45度外に向けて立ちます。

そこから片膝をゆっくりと出来る限り左右交互に曲げます。(体幹と股関節の強さが重要)

③サイドランジからフロントランジ

腕を胸前で組んだ状態で、立ち方は自然に八字立ちを取ります。ゆっくりと片方の足を曲げて、もう片方の足を横に伸ばし90度腰を切って伸ばしている脚の腰を90度曲げ、フロントランジに姿勢を取ります。

動きを逆再生するように、サイドランジから八字立ちに戻ります。(中段突きの前に前足を送ります)

-真横の構えから突く-

①逆突き

四股立ちでの組手構えから、前足だけを踏み込みます。この時、上体はその場に留まり前進せず、前足は足裏全部を突けません。母指球を素早く床に着けるようにします。腰を切る力で逆突きを行い、素早く元の構えに戻ります。

②連突き

逆突き同様に、前足を出してから腰を切りますが、前足を出したときに刻み突きを出し、腰を切って逆突きを行います。刻み突きは手と足を同時に出します。

③スライドして突く

前足を踏み込むと同時に軸足である後ろ足をスライドさせ距離を詰めます。突いた後に引き手を使って間を切ります。

④肩をぶつける

逆突きを出す際、突く側の肩をぶつけるように突きます。肩をぶつけるように突く事で、距離を稼げるだけでなく、線を外して相手の突きを食らわない効果も得られます。

最後に注意点の説明です。

・初動は、上体を前進させず前足だけを出す(前足以外は動かさない)

・腰を十分に切り、肩をぶつけるように突く

・引手を十分に取り、その場に留まらない

・突く前に前腕のガードを空けない

新設! 組手の基本【身体を振ってよける!かわす!】

こんにちは!

Vol.4は身体を振ってよける!かわす! (2016年5月号)

上体を振る利点をこう説明されています。

上体の振りと言えば、ダッキングとスウェイバックがあります。相手が攻撃してきた時にかわすテクニックですが、常に上体を振るウィービングもあります。

(膝を支点に左右に身体をUの字に振るテクニック。ボクシングで良く見かけますね)

この3つに共通する点は、必ずしも運足を必要としないところ。その場での上体の振りだけでも攻撃をかわすことが出来ます。

左右に移動するより、上体の振りだけでかわすことのメリットは、

1・素早く相手の攻撃をかわせる

2・接近した状態から反撃が出来るので、時間的に有利になる

例えば、相手が攻撃してきた時に、後退して反撃に転じれば、後退から前進に移行するには、いったんニュートラルな状態に戻ってから反対方向へ移動することになります。

身体全体が後退するのをいったん静止させてから前進する訳ですから、相手の追撃が先に決まってしまいます。

ところが、足の位置はそのままで上体だけ反らして攻撃をかわせば、上半身だけ動けば良いので、運足でかわすよりも時間的には早くなる理屈です。

腕を振る練習方法です。

①腕振り:脱力状態から両手を左右に振り、腕の動きに合わせて身体を左右に捻る。

②肩振り:脱力状態から肩を左右に振り、肩の動きに腕が遅れて振られるように動く。

③横振り:脱力状態から上体を左右に振り、腕は上体が左に振られた時は左手が上で右手が下。右に振った時は右手が上で左手は下に振る。

ペア練習の紹介です。

①ウィービング

攻撃側は通常の組手構え・防御側は相手に身体の前面を向けて立ちます。

この時、防御側は両肘を曲げて胸の高さに構えておきます。

攻撃側は、上段突き・中段突き・刻み突き・逆突きで攻撃し、防御側は腕を振りながら左右に上体を振ってかわし、戻しを利用してカウンターを打ちます。

反撃のパターンも無限大に広がりますね。

注意点は腕の振りでウィービングしますので片方の手は、顔をカバー出来る位置になければいけません。

コーナー際の攻防に役立つのではないでしょうか。

②ダッキング & スウェイバック

今度は相手に対し、横向きに立ちます。前傾姿勢を取る場合は、前手を若干上げて奥手を下げます。

反対に後傾姿勢を取る時は、前の手を下げ、奥手を上げます。

スウェイバックは基本的には後ろ足を後退させずに、その場で上体を振って攻防を行います。刻み突きでカウンターを狙う場合は、上体を後傾させた時に前拳を引かずに出来るだけその場に残すようにすると、反撃が速まります。

逆突きでカウンターを打つ場合、上体を後傾させた時に前手を相手の突きに添えます。また逆突きは、そのまま普通に突くと相手の腕にぶつかってしまうので、小指を上に向けて突きます。この突き方は、相手の腕にぶつからない他、突きが4人の副審の視界に入りやすくポイントの確立が上がります。

かわし方全般に言えることとして、呼吸の大切さをあげられています。

後傾する時に息を吸い、前傾する時に息を吐くことで、動きがさらに速くなるようです。

次はダッキングです。

ダッキングはただ避けるだけではなく、相手の懐に入ってすぐに攻撃が出来るように心がけます。

ダッキングの仕方ですが、相手の外側に顔を置く形が望ましいです。

お互いが「正体」の場合で説明します。

相手が刻み突きできた場合、そのまま顔をガードしながら左脇の下に入ります。

相手が上段逆突きできた場合、自分の右肩を相手の右脇にぶつけるように入ります。

相手の懐に潜り込んだら、そこで止まらず直ちに反撃に転じます。

カウンターのパターンとしては、逆突き・裏回し蹴り・サソリ蹴りがありますね。

「後の先」でした。