ブログ

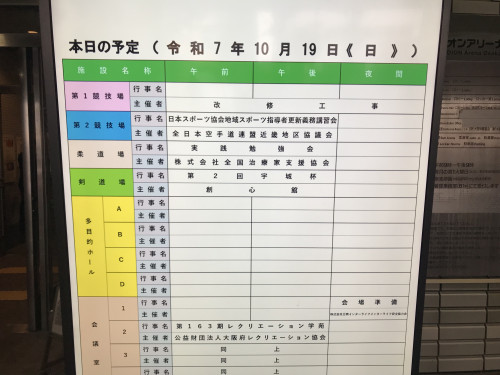

2025年10月19日 (日) 日本スポーツ協会 空手道コーチ1更新講習会

こんにちは!

朝早くから大阪で空手道コーチ1更新講習会でした。

空手道指導者には必須とも言えるこの資格。

自分の道場を開設したく約4年程前、京都で5日間朝から晩まで勉強した空手道コーチ1の更新講習会です。

京都でのことを思うと楽勝ってもんです。

4年前は神戸から下道で大阪の実家の前を通り京都まで。

往復で5時間以上運転してた。

平日は週5で会社勤めして土日京都通い。

全く休みなしで、ぶっ倒れるんちゃうかと思うくらいにハードでした。

ちょい体調悪めですが、更新は大阪で1日だけ。

痛み止めだけ持っていけば京都と比べればどうってことありません。

一体、何人来ていただろう。

ざっと見たところ120~150人くらいでしょうか。

午前中はずっと座学。

ご存じ荒賀 龍太郎氏のお父さん、荒賀 正孝先生による指導者として心構え・アスリートにとっての食事の役割・ドーピング・コンプライアンス研修でした。

空手のルール、審判の話になったところでこんな話が。

全少で起きてしまった誤審と東京2020オリンピック決勝の話。

決して、対面の副審に同調しないこと。

自分の目で見た技しかジャッジしないこと。

副審2名が旗を上げてしまったら今のルール上、例え間違っていても主審は技をとらなければいけない。

明らかなミスはミスと素早く認め、正しくジャッジし直せるようなルール整備が絶対に必要です。

ビデオレビューが設けられた世界大会クラスですと誤審も正せますが、それがVRが無い大会だとプロテストしづらい雰囲気も感じます。

オリンピックでは上段蹴りがヒットして完全に伸びてしまった選手が金メダル。

勝敗を競う競技でノックアウトされた選手が勝つ競技は世界的に見ても伝統空手くらいで受け入れられにくいんじゃないかという見解でした。

どうなるか分からないですが、数年後にはとある国が、現行のルールに異を唱える動きがあるとか無いとか。

午後からは四大流派の指定形講習でした。

正しい基本の動作、

正しい立ち方、

してはいけない誇張、

加点ポイント・減点項目

形審判的な視点ばかりです。

形競技ではこんなところの観る目を養いなさい的な講習会です。

学ぶうちに形審判への興味が益々高まりました。

生徒は生徒で頑張ってて、保護者も本人も大会で良い成績を修めたいと願っています。

指導する私も形で見落としてはいけない部分なんかの勉強をもっともっと積まなければいけないと感じています。

松濤館流(相原先生):ジオン

糸東流 (草野先生):バッサイ大

剛柔流 (荒賀先生):サイファ

和道流 (古川先生):セイシャン

セイシャンだけ全くの初体験。

サイファとジオンは久しぶりながらも身体が覚えていたので大丈夫。

松濤館の前屈立ちは、

横は腰幅

縦の長さは腰幅2つ分。

要するに長方形です。

前足の深さは、糸東流は垂直ですが松濤館は膝頭が親指つけ根までとさらに深く曲げています。

形審判を目指す人向けのアドバイスが随所に、ちりばめられていました。

「腰の使い方」

真身から真半身への腰の切りどころ。

ここは大変勉強になりました。

糸東流のジオン・ジッテ・ジインは打ち込んだ思い出深い形です。

糸東流では、競技でやらない方が良いこと。

逆に競技力に繋がる第一挙動の練習方法。

技の強さの引き上げ方。

これは収穫でした。

胸を叩くような誇張は減点に繋がるが、腕が擦れ合う音はオッケー。

猫足立ち 手刀下段払いでは、水月に置いた引き手の指先の角度とその意味。

なぜ半身なのか。

これを理解しましたので次の道場稽古でシェアしたいと思います。

次に諸手突きの高さ。

これは道場で修正しないといけませんでした。

これも次回の道場稽古でシェアします。

剛柔流のサイファでは第一挙動の入り方。

立ち方の種類も多く、移動のスムーズさも必要です。

初っ端、身体の向きとつま先の角度を異なって入らないといけないところや、

糸東流と異なる回し受け、

糸東流よりもうひとつ深い四股立ち、

肩幅よりやや広く、肩よりもやや高い諸手突きなんかは形審判目線でのアドバイスと言えます。

ラストは和道流でした。

和道流と言えば「受け流し」

相手の攻撃をいなします。

中段横受けの高さが顔の横

上段揚げ受けの高さが頭の上

なんでか?

攻撃を受ける瞬間は中段はお腹の高さ、

上段は顔面の高さで他流と同じで、受けきったあとの高さがあのような位置になるようです。

前半は柔らかく緩やかに動きますが、一転して後半は激しい攻防に変化しています。

一本拳での肘受け、

糸東よりも遥かに浅い四股立ち、

バッサイ大と共通する三日月蹴り、

下段に打ち込む追い突き、

名前だけ知ってるセイシャン立ち、

下半身を防御しながら立つつま先立ち。

かなりハードルが高い和道流でした。

指導者向け、審判目線の講習会でとても有意義な時間でした。

生涯空手、生涯学習です。