ブログ

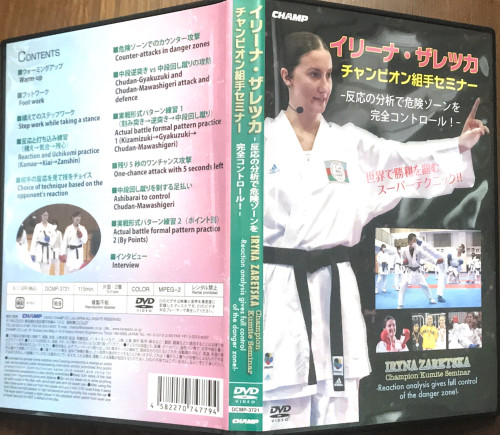

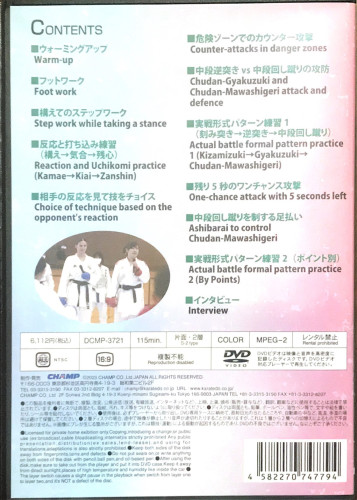

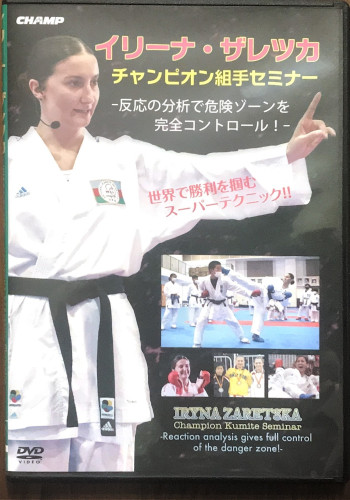

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 4/4

こんにちは!

セミナーラストです。

ラストは足払いの誘い方・出し方を指導されています。

10・中段回し蹴りを制する足払い

11・実践形式パターン練習2(ポイント別)

12・インタビュー

【中段回し蹴りを制する足払い】

相手の中段回し蹴りに合わせた足払いの方法でした。

蹴りと同時に間を詰め片手で相手の足をキャッチし、もう片方の手で相手の肩に手をやり軸足を払います。

ポイントは前に詰めるタイミング。

モーションと同時です。一手遅れると被弾してしまいます。

もうひとつ、相手に中段回し蹴りを出させたくさせることがポイントとのこと。

相手と構えを反対にしゾーンを広げています。

ステップの中で自然と相手と反対に構え蹴りを誘い、実際に蹴ってきたところをキャッチして払う。

咄嗟に出すというよりも動きの中で誘う感じでしょうか。

【実践形式パターン練習2(ポイント別)】

これまで習ったことのおさらい。

1ポイント・2ポイント・3ポイントと区分けして練習です。

相手がノーリアクションなら、刻み突き(1ポイント奪取)

動きに釣られた相手が中段突きを出してきたら、捌いて中段回し蹴り(2ポイント奪取)

動きに釣られた相手が中段突きを出してきたら、捌いて逆上からの上段回し蹴り(3ポイント奪取)

相手と反対構えを取り中段回し蹴りを出してきたら、一気に間を詰め蹴り足をキャッチして足払いからの上段突き(3ポイント奪取)

ペア練で互いに何を狙うか示し合わせ稽古を重ねていました。

セミナー終了後に受講生に向けたメッセージを抜粋します。

1・ひとつの技に固執せず技の選択にバリエーションを持たせましょう。

2・自分が新しい何かに挑戦すると対戦相手は驚きを覚えます。

3・もっと危ない状況、リスクの高い状況を自ら作り出し真剣味を持って稽古に取組んでください。

4・日頃の稽古の中から、実際の試合の大事なシーンをイメージして稽古に取組んでください。

【インタビュー】

Q1・日本の良いところは

A1・日本は素晴らしい国です。東京は私の夢の多くを叶えてくれた場所です。また今回様々な道場や部活でセミナーや練習会を開催し若い世代の皆さんと交流が出来たことは大変良い経験でした。

Q2・今回のセミナーの印象は

A2・セミナーが開催出来たことはとても光栄に感じています。日本という国は私に空手を教えてくれました。私は子供の頃、日本の道場・日本のビデオ・日本の競技者から学んでいましたから。

今度は私が日本の若い世代に空手を教えているということは、つまり日本から私へ、私から日本へ知識が循環しているようなものです。そのことにとても感銘を受けています。

Q3・オリンピックが終わって1年が経ちましたが今メダリストとしてどういう思いですか

A3・オリンピックは銀メダルを獲ることが出来ました。メダルを獲得することはとても難しいことなので嬉しかったです。またいろいろな不安も大きかったです。今までその夢に向かって努力してきた自分自身に歴史に名を刻めたことを誇りを持っています。そして今はWKFのメンバーとして次のオリンピックに向けて空手がまた競技に入ることが出来るように尽力しています。

Q4・世界2連覇中ですが強さの秘訣は

A4・小さい頃に空手を始めてから一生懸命に練習を積んで少しずつ実力を上げました。他の子供達とは違って私の集中力と情熱は全て空手に向けられていました。私は空手がとても好きで空手のない人生は考えられません。今回私は若い世代に教えるために日本へ来ました。そして皆さんから多くのものをいただきました。このエネルギーを維持して熱い気持ちを見ち続けていきたいです。たくさん練習して自分の中の良いモチベーションを保ち続けてもっともっと強くなりたいと思います。

Q5・今後の夢や目標は

A5・まずは空手の発展のために活動したいです。競技者としての後にイメージしているのは、とにかく空手に携わること、そしてどんな分野で頑張れるかを模索しています。空手は私の人生そのものなのです。

実際の試合では、相手も警戒している中で技を極めることは容易ではありません。

組手に必要なスピードやリズム感はSAQで補い、

局面に応じた状況判断は脳トレを駆使、

もうひとつは、今回のサブタイトルにある「反応の分析」による技の選択です。

圧倒的スピード・圧倒的反射神経を鍛えている強豪道場は多数ありますが、今回のザレツカセミナーは自ら危険な距離に接近し、相手の技を誘発しそこを逆に極めきることに焦点を当てた内容となっていました。

これで組手に関するアプローチの仕方が大きく分けて3つに増えました。

年々競技レベルが高まっている空手道。

気持ちは熱く冷静な頭で、組手出来る選手が勝ち残っていくんでしょう。

道場稽古頑張ろう!

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 3/4

こんにちは!

イリーナセミナー 3本目。

これまでに学んだことをベースに実戦に近いカタチでセミナーは進んでいきます。

7・中段逆突き vs 中段回し蹴りの攻防

8・実践形式パターン練習1(刻み突き→逆突き→中段回し蹴り)

9・残り5秒のワンチャンス攻撃

【中段逆突き vs 中段回し蹴りの攻防】

国際試合のようなハイレベルな攻防になると中間距離での攻撃は皆無。

技を出しても極まりません。

ではどうするか。

2本目のブログでも触れたように、デンジャラスゾーンに自ら入り相手の技を誘います。

日本でもっとも馴染みの深い技と言えば中段逆突き。

道場でもカウンターの中段突きの練習はよくやっています。

相手との距離が危険に感じるぐらいにまで自分から間を詰め、相手に中段突きを誘発させバックステップ。

すかさず後ろ足での中段回し蹴りを指導しています。

イリーナ選手の回し蹴り。

昔ながらの大きく回して蹴る方法を指導されています。

最短距離ではなく大きく回しての中段回し蹴りを相手の背中に蹴っています。

前に出るスピード(相手をおびき寄せる)

後ろに下がるスピード(相手の攻撃を切る)

切り替えしのスピード(間髪入れずに攻撃)

相当な反射神経と瞬発力があるからこそ。

相手の間合いに入る勇気も必要になりますね。

バックステップと同時に前拳でブロックすることも忘れずに。

その他のアドバイスとしては、

1・速く蹴ることが目的ではなく、とにかくちゃんと間合いを切ること。

2・前足で相手との間合いをコントロールすること。

3・蹴る瞬間も前足で相手との距離を調整すること。(軸足のスライド)

相手との距離を “分析” して距離に応じた蹴り方をしよう!

【実践形式パターン練習1(刻み突き→逆突き→中段回し蹴り)】

間合い(デンジャラスゾーン)に入るのは同じ。

デンジャラスゾーンに侵入しても相手のリアクションが無ければそのまま刻み突きで取りにいき、

相手が攻撃してきたらブロックしながらバックステップし、今度は逆突き上段。

要するに相手をコントールすることは同じですが、取りに行く技をコロコロと変え相手を翻弄しています。

ノーリアクションなら刻み突きを極め(1-0)

早く同点に追いつきたい相手はカウンターの中段突きを狙ってきたところを、しっかり捌いて逆上(2-0)

いよいよ焦りまくった相手にデンジャラスゾーンで誘導し、しっかり攻撃を回避し中段回し蹴り(4-0)

ひとパターンずつ合計3パターンバリエーションを持たせる練習を行っています。

危険な距離まで接近しますが、しっかり相手の動きを分析出来れば対処出来ると指導しています。

中間の間合いでは互いに攻撃を極めることは難しく、近間で相手を動かして極めきる練習です。

“アシスタントと先生役ではなく、互いが実践を想定して行う事”

練習のための練習、これはダメでREAL FIGHTって伝えています。

相手の反応(リアクション)をよく見ること。

間合いに入った時、相手がアタックするかしないか?

分からない状態で組手をしてはいけない。

ノーリアクションならそのまま技に移行する

リアクションしてきたら、バックステップ(ブロックしながら)して今度はステップイン(攻撃)

応用で逆突きだしたあと、上段回し蹴りに繋げる方法を指導されています。

【残り5秒のワンチャンス攻撃】

残り時間ラスト5秒「続けてはじめ」のシュチエーション。

相手の動きを見て攻撃に入るわけですが、これをランダムで真剣勝負として行っています。

世界選手権 決勝の舞台。

集中力を高め、相手の反応を伺いそれに応じた攻撃を出さないといけません。

極限に集中力とテンションを高めていきます。

1回しかチャンスが無い。

集中してワンチャンスを逃さない意識つけを指導されています。

指導を受ける生徒達の集中力や動きが、技のキレが格段と上がっています。

緊張感を持たせた良い練習をされています。

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 2/4

こんにちは!

昨日から9連休がスタートしています。

仕事も空手も無いと既に今日が何曜日か分からなくなってしまいます。

空手周りでやらないといけないことは、ひと段落ついたのでボチボチですがブログの方も頑張ろうかな。

4・反応と打ち込み練習(構え→気合→残心)

5・相手の反応を見て技をチョイス

6・危険ゾーンでのカウンター攻撃

【反応と打ち込み練習(構え→気合→残心)】

ここから実際の打ち込み。

ペア練に入っていきます。

台の人が左右上下にランダムで手を差し出し、そこに打ち込む練習。

どこの道場でもやってるメニューかと思います。

少し異なる点は、互いに真身で立ち自分は軽く上下に身体を揺らします。

台の人がパッと左右どちらかに手を出した瞬間、組手構え。

この時の構えだしの速さと強さがポイントです。

もうひとつ大事なこと。

構えた瞬間にゾーンに入らないこと。

前拳、前足は相手と接近していますが、身体を後傾させ突きが届かない位置に上体を倒すこと。

なんとなく構えて、顔が相手の近くにあってしまっては突きをもらってしまうからです。

反応が問われるのは、台の人の手が挙がった瞬間だけ。

ここで相手の出方を伺います。

顔を安全圏に置き、瞬時に見抜きます。

それでも一瞬の判断ですが。

これまで道場では突きまでをワンセットで反応の意識づけしてましたが

「相手の動きを見る」

ここを重要視されています。

ただ間を空けるだけでなく、ディフェンシブに観察しアクションに繋げています。

もちろんプレスも強めで。

これを刻み突きと中段突きの4方向でランダム練習されています。

【相手の反応を見て技をチョイス】

これから行う練習でやってはいけないことを始めにメッセージ。

「何となく相手に接近する」

「何となく技を仕掛ける」

これらをしてしまうと、カウンターの餌食になるとアドバイス。

この「何となく」をしない前提でセミナーは進んでいきます。

ひとつ上のチャプターで「観る」動作をひとつ挟みましたが、ここから応用練習です。

今度は互いに組手構えを取り、攻撃側がプレスをかけていきます。

一つ目のパターンは、台の人がプレスにあえて反応しないケース。

この状況は要するに絶好のチャンスを意味します。

自分の仕掛けに相手がついて来れていない状況。

①プレスをかける

②上体を後傾させ相手のリアクションを観察

③ノーリアクションなら即座に攻撃

この流れです。

大事なのは②と③

判断と次のアクションまでの仕掛けの速さ。

次に相手がアクションしてきた場合。

①プレスをかける

②上体を後傾させ相手のリアクションを観察

③相手が誘いに乗り中段突きを仕掛けてくる

④素早くバックステップすると同時に前拳でガード

⑤ステップインして逆上

パターン練習でどう動くか身体に染み込ませランダム練に移ります。

相手を動かしカウンターを取る練習です。

大事なのは顔は安全圏に置いておくこと。

競技の達人でおなじみ月井 新先生もこれを「距離のマジック」と表現し四股立ち構え(カニ構え)を推奨されています。

余談ですが、後ろ足を相手方向に向けて構えて立つと「距離のマジック」は身体が後方へのけ反るため発動しません。

四股立ち構えの利点は、上半身の傾き方ひとつで相手との距離を自在に操れることと、後方へバックステップしやすいことです。

後ろ膝を前に向けると構えると、間を切りたくても膝がつっかえてバックステップが遅れてしまうデメリットが生じます。

イリーナ選手も四股立ち構えから上半身だけを巧みに操り後傾させ相手の動きを伺っています。

顔が遠くにあるから失点リスクが減り安心して戦えるとのことです。

この練習のポイントはコレ。

相手の懐へ侵入して、相手の攻撃を誘う。

ノーリアクションなら即座に自分から仕掛ける。

相手が誘いに乗ってきたら、バックステップで間を切りながら相手の攻撃を防ぎステップインしながらカウンター。

どちらも共通事項は、

1・下半身からデンジャラスゾーンに侵入(プレスは強め)

2・上半身を後傾させ安全圏へ

3・安全圏から相手の動きを観察

4・出入りと反応はスピードを上げる

「観る」

相手と相対する組手競技の中で、動きを見てアクションすることはスピード勝負の競技において恐怖すら感じることかも知れませんが、イリーナ選手は上半身の使い方ひとつで相手との距離をキープ出来るので心配ないとアドバイスされています。

落ち着いて観察すること、出入りの反応の速さ

相手が何を狙っているか、

相手の攻撃を観ることが出来たら、

自分は次のアクション(避ける・突く・蹴る)を選べる

理にかなった指導内容で勉強になります。

【危険ゾーンでのカウンター攻撃】

何で相手に近寄る必要があるのでしょうか。

何であえて自分を危険な距離に近寄らせる必要があるのでしょうか。

相手は自分からポイントを取りたいと思ってるはず。

中途半端な距離(中間距離)だったらカウンターもらいにいくようなものなので誰も攻撃しません。

デンジャラスゾーンに侵入することで相手の技を引き出します。

それに対してカウンターを狙えるわけです。

近い間合いだと相手は攻撃したくなって攻めてきますのでポイントを奪いやすくなります。

構えて、止まって、相手のリアクションを観て、反応する

そのためには自分を危険な場所に身を寄せなければいけない。

誘いに乗ったペア相手は全力フルスピードの刻み突き。

自分は逆上で互いに本気でやってます。

正面衝突する空手だと、先に仕掛けた方が推進力のチカラで打ち勝ちますが、間を切る(ガードしながら)ことでしっかり相手の攻撃を回避できるので、例え相手が先に仕掛けて来ても得点には結びつきません。(次の自分の攻撃でポイントを取ります)

この練習の大事なポイントは相手に攻撃をさせること。

デンジャラスゾーンに侵入することです。

稽古の中では実践と同じくらい近寄らないといけない。

もっともっと近寄って(侵入して)一本いっぽんを本気で取りに行くような稽古を重ねてください。

練習は勝つも負けるも関係がないので、どんどん積極的にトライすることが大事。

低いレベルでやっても意味がないので高いレベルで練習してほしい。

もっと間合いを詰めて!

もっと速く出入りを!

厳しくも愛のあるアドバイスでした。

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 1/4

こんにちは!

2022年10月29日、日本空手道会館で開催されたセミナーの様子をご紹介します。

本セミナーには東京2020オリンピック女子組手61kg超級で銀メダルを獲得した、アゼルバイジャン出身のイリーナ選手が登壇されました。

また、同大会で対戦経験のある植草歩選手もサポートとして同行され充実した内容となりました。

収録時間は2時間弱と大変ボリュームがありましたので、全4回に分けて内容を詳しくご紹介していきたいと思います。

1・ウォーミングアップ

2・フットワーク

3・構えてのステップワーク

【ウォーミングアップ】

道場内をジョギングで何周か回った後、高くて大きなサイドステップを3回。

その後すぐに素早いサイドステップを3回行いました。

さらにスクワットジャンプや、号令に合わせて近くの人とランダムにジャンプしてハイタッチする動きも加わり楽しくも活発な雰囲気に。

ジョグは継続しつつ突然の号令で「伏せ」の動作が入るなど、反応力を養うトレーニングも行われていました。

なお、反応が遅れた子どもには腕立て伏せ3回の軽い罰ゲームがあり全体としてメリハリのある楽しいウォーミングアップでした。

続いては一列に並び、以下のアンクルジャンプ系のドリルを行いました。

① 前後および左右のアンクルジャンプ:

リズム良くバネを使いながらジャンプし、足首の強化とバランス感覚を養います。

② その場でアンクルジャンプ3回 → 素早く前屈立ち → ダッシュ:

瞬発力と素早い体の切り替えを目的とした練習です。

③ 足の入れ替えでしっかりと止まる練習:

動作後にピタッと静止することで、コントロール力と体幹を鍛えます。

④ ダッシュは「一歩目を速く」:

初動のスピードを意識することで、試合でのスタートダッシュに繋がります。

【フットワーク】

次は腕を脱力しだらんと下げた状態でその場ステップを行い、号令に合わせた瞬発的な動きの練習です。

① ひとつ目の号令で「ダッシュ」の構えに入る

② ふたつ目の号令で実際にダッシュする

この一瞬の切り替えが重要で動きに“メリハリ”をつけるトレーニングです。

試合中、フェイントの後に技を出す際の動きに非常に近い感覚を養います。

また道場でのラダートレーニングでも時折登場する「ニーホップ」にも挑戦しました。

① ニーホップに逆突きを加えることで、手と足のリズムが異なる複雑な動きを学びます。これは運動センスを磨くのに非常に効果的です。

② タイミングの異なる2種類のニーホップ

③ 回し蹴りの動作に合わせたニーホップ

④さらに、もう片方の膝を使った後ろ回し蹴り風のニーホップにも挑戦

これらを繰り返すことでリズムを掴み、将来的に後ろ回し蹴りの習得にも繋がるかもしれません。

最後はリズムを「1・2・3」に分けての応用:

①「1」と「2」で左右のニーホップ

②「3」で後ろ回し蹴り風のニーホップ

普段あまり経験できない独特なリズム感を体験できる、とても面白いトレーニング内容でした。

【構えてのステップワーク】

ここから組手の動きが入ってきます。

組手構えからのフットワークです。

イリーナ選手の構え方と道場で指導する構え方は同じ。

1・膝を軽く曲げてタメを作り

2・前拳は顎の高さをキープ

3・もちろん真半身で構え

4・常に目線は相手に向け

5・腰の高さは常に一定で

6・両つま先はㇵの字方向

7・動かすのは足首だけ

基本通り数本こなし、次は "緩急" をつけ加えていきます。

前進する動きの中でプレスを入れたりしています。

どちらか一方の足ではなく、両足で強くプレスかけるようにアドバイスです。

4つ小刻みに前進し5つ目でプレスのイメージです。

今度は前述の内容にプレスを2つ連続で。

これも両足でプレス。

足を差し違えてはいけない事と腰が浮かない事。

次はワンステップで後ろに下がるフットワーク。

これも4つ小刻みに後退してバックステップ。

共通して言えることは両足を同時に扱うことと、軸を中心に保つこと。

動きの中で軸を保つのは容易ではありませんが、軸がブレてしまうとバックステップで間を切っても即座に攻撃出来ません。

前後左右に身体を動かしても、常に戦う準備が出来ていることが大事とアドバイスです。

足を差し違えて歩くような感じのフットワークでは "準備" が出来ているとは言えません。

基本に忠実に何度でもステップの練習を繰り返して身体に覚え込まさなければいけません。

次のステップワークは前後です。

小刻みに4回前進し大きく(速く)2つ前進、間髪入れずに一つだけ大きくバックステップ。

これが後に指導される、危険ゾーンに侵入する動きです。

前と後ろの切り替えしスピード。

ここで一泊、間が空いてしまうと理想とするやりたい組手が出来ません。

イリーナ選手は速さはもちろんのことプレスが強い。

動きにモーションが無いので、一瞬で間合いを出入りする感じです。

力感を感じさせませんので、相手からすればフッと目の前に接近される感覚を覚えるんじゃないでしょうか。

理想的過ぎるステップワーク。

前後にステップしてますが、組手なので素早く攻撃に繋げなくてはいけません。

2つ間合いを詰めて相手をおびき寄せ、相手が釣られて前に出てきたところをバックステップで攻撃を回避。

そのあと間髪入れずに自分の攻撃をヒットさせています。(この時準備が出来ていないといけない)

いくら仕掛け(プレス)が速くても、下がり(防御)が遅いと相手の攻撃を被弾します。

常に軸は一定という訳ではなく、ディフェンスする時、上半身は "やや後傾" とのこと。

今度は「2バック・1フロント」

2つ間を切って即、間を詰める動き

そこでしっかり準備の体勢を整えておき技に繋げていきます。

後の「危険ゾーンに侵入」にも当てはまりますが、一つ前に出る動きの中で相手の突きをもらっては元も子もありません。

上半身を後傾させ、危険を回避させながらステップだけ相手に近づけさせています。

これはどの巻だったか忘れてしまいましたが、月井 新先生の「競技の達人」シリーズで、間合いのマジックとして紹介されている内容と同じです。

中心軸は相手に近くあるが、後傾しているので相手の突きは届かないというロジックでした。

このステップ練習のポイントは、

”相手との足元は近くても、ちゃんと距離は保つ”

今回のセミナーの指導内容を基にもう一度、基本に立ち返りたいと思います。

Goodbye May!!

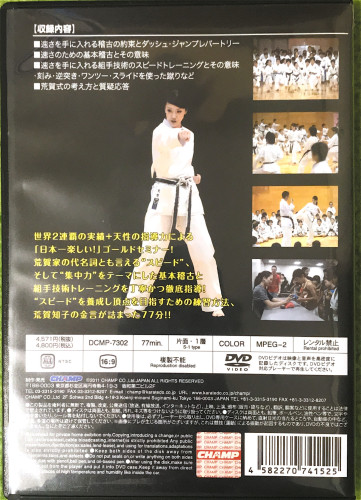

荒賀知子のHIGH SPEED LESSON -体幹・スピード・技術のレベルアップ編- 2/2

こんにちは!

セミナー後編は基本に沿った技術指導に突入です。

ひたすら基本を磨き上げる作業に徹しています。

荒賀 知子先生が小さな頃から、基本を大事に指導を受けていたのが十分伝わる程の拘り方です。

3・速さを手に入れる組手技術のスピードトレーニングとその意味 ・刻み・逆突き・ワンツー・スライドを使った蹴りなど

4・荒賀式の考え方と質疑応答

【速さを手に入れる組手技術のスピードトレーニングとその意味 ・刻み・逆突き・ワンツー・スライドを使った蹴りなど】

荒賀道場で培った練習体系。

スピードが上がった秘訣を伝授されます。

ペア相手と前足が触れ合う程度の間隔を取り、20本交互に中段突きを全速力で突いています。

道着をかすめるように寸止め。

ペア相手は前拳を相手の顔に向けておくこと。

荒賀先生の中段突きは自身の前拳で相手の刻み突きを払いながら入る方法を取れれています。

当然、刻みで失点をしないためですが、欠点は突きの威力が半減してしまうこと。

半減する事に捉われずスピードで補う意識で「強く」「速く」と指導されています。

突きもその場で突かず、前足を前後にフルスピードで動かしながらです。

同様に刻み突きも。

奥側の拳は反動で開かないこと。

なぜ奥の拳が開くとダメなのか?

例え刻み突きが抜けたとしても胸元に残しておけば追撃が出来るから。

刻み突きの入り方でひとつ面白い指導が。

前足を真っ直ぐ相手にぶつける入り方がセオリーですが、前足のアウトエッジを相手にぶつける入り方です。

身体が完全に半身になることにより、刻み突きの距離がさらに遠くに伸びます。

また腰も強く入れることが出来るので、全身のチカラを拳に伝えることが出来ます。

真半身で突く利点は伝えていますので、道場生は理解出来ていることと思いますが、足元の向きまで変えてしまうことは全く意識していませんでした。

収穫です。

胸だったら胸。

喉だったら喉。

顎だったら顎。

1点集中でフルスピード且つパワフルに20本*3セット突きまくっています。

荒賀先生の言う「全力」とは、20本全力で突き終わったら倒れるくらいを指します。

要するに一つひとつのメニューを全力で行い、あとの体力を残さないように取り組むという意味です。

次ワンツーです。

足のタップは2回鳴らしても良いし1回でも構わないとのこと。

1(刻み)・2(逆上)と突いていては、ワンとツーの間を抜かれます。

可能な限り間を無くすこと。

「刻みを追いかけるように逆上を伸ばす」

これはどの道場でも共通事項だと思います。

「これしたらアカンで!」

「2個同時についたらアカンで!」

テンションが高まってくると自然と出てくる関西弁。

親近感湧いてきます。

グルグルと周りの稽古を見渡しアドバイスされています。

スピードに乗ったワンツーしている人がいますが、上体が大きくブレています。

モーションが大きくなるので注意。

顎もしっかり締めて。

改めて荒賀先生が高速ワンツーのお手本でした。

突きの後蹴りに移ります。

前足での刻み蹴りでした。

突きは身体を動かさなくても素早く出せますが、足(下半身)は身体の中でも大きなウェイトを占めています。

なので動こう(蹴ろう)とすると、相手は気づきます。

対戦相手は人形じゃありませんので、蹴りの気配を察知すれば避けるか詰めるかのどっちかしてきます。

気づかれないように蹴らないといけませんので、突きよりも極めるのが難しいのでポイントも高い訳です。

突きもそうですが、モーションを無くした蹴り方をマスターしないといけません。

なので寄せ足はせず、送り足が使えないといけません。

上体の構えは崩さず、前足主導で蹴る。

蹴りに入る瞬間、力んで身体が開く生徒も居ますが、これすると相手に気づかれます。

モーション無くすと相手は反応が遅れる。

遅れると自分に有利になる。

ペア相手はノーガードでお腹をさらけ出し、送り足での刻み蹴りをフルスピードで出す練習方法を指導されていました。

これ練習せなアカンな。

この蹴りの目的は4つあります。

・中段蹴り技有り(2ポイント)を狙う。

・間合いを伺い入ろうとする相手をけん制する動きに使う。

・刻みで獲ろうとする時の撒き餌に使う。

・相手の意識を上と下に散らす。

相手が「行こう!」とする瞬間、前で合わされたら容易に入ってこれなくなります。

「前で潰す」

突き技は自分の手が届くところまで接近しないとポイントにはなりません。

自分の手が届くという事は勿論相手の手も届きます。

突かれるかも分からない距離まで接近するのは当然リスクも伴いますので、送り足の刻み蹴りで間を詰めるのが有効です。

腕は射程の外から伸びてくることはありませんが、蹴りは軸足の使い方ひとつで突きよりも外の間合いから入ることが出来ます。

蹴りの利点を上手く使った駆け引きのひとつと言えますね。

勉強になります。

映像を観て内容を理解し文字化する事で、さらに強くインプットされます。

学びを次の稽古に活かして生徒を育てなくてはいけませんね。

中段蹴りを狙う位置についてですが、相手の構えた腕を蹴ってもポイントにはなりません。

構えた奥拳と帯の間を「なにくわぬ」顔で目線を下げず蹴ること。

帯より下は反則ですので要注意。

送り足に慣れてきた頃足を見て、距離を伸ばします。

足上げても届かない距離まで間を広げて、強く床を噛みながら軸足のスライドを使います。

前で足を引き上げるような意識ですね。

腸腰筋鍛えて足の引きつけを強くする必要があります。

要点は3つ

①構えを崩さない(モーションが生まれる)

②寄せ足しない(2挙動になり遅れる)

③真半身(腰を捻って蹴るので)

別にポイントにならなくても、刻み蹴りで牽制出来れば相手は入って来にくくなり試合の主導権を与えません。

60秒間の中でリスクを伴う攻め一辺倒にならず、相手の嫌がることを挟むことで試合のイニシアチブを掴むことも有用です。

なにより、相手の入りを察知出来る反射神経があっての話ですが。

ペア練では、この刻み蹴りを後ろに下がりながら連続して蹴っています。

下がり過ぎず詰まらずに蹴り手のストロークに合わせながら上手くタイミングと距離を合わせてあげる能力も必要です。

次の指導は「蹴りの組手」

ルールはこんな感じ。

・攻撃は蹴りのみ

・互いにひとつずつ技を出す

・両手でガード

・逃げて受けない

「打って捌いて」をリズミカルに行います。

蹴りって怖いけど、逃げるから当たると痛い。

前で潰すと相手の方が痛いので前に入ろう!

蹴りの威力が一番増すのは足が伸びきった時なので、その前に前で潰すと蹴った方の脛が痛いよ。

「蹴りの恐怖心で顔を背けるからもらう」

このようなアドバイスです。

突き指にだけならないよう、気をつけながら左右の足でいろんな蹴りを出す練習でした。

これも間を置かず交互にリズミカルに、しっかり両手でガードしながら相手の目を見ながら行います。

蹴ってくる足を見ると絶対に遅れますので、相手の目を見て蹴りを受ける。

相手の目を見ていればどこを狙った技かが分かるとのこと。

これもやらないといけないメニューですね。

2人組となり30秒高速で行っていました。

今度は3人組となってのスピード強化メニュー。

自分が中央に位置し、半歩踏み込む程度の距離に前後に台が組手構え。

これを30秒間高速で突きまくります。

利き構え / 逆構え

これで行います。

遠心力で自分の身体がフラフラしてしまいますが、フラフラしないように。

焼き鳥の串がぶっ刺さった状態且つ頭の高さも変えないこと。

顔の振り向きが遅いと「次」の技に移れませんので、ここも意識するポイント。

同じ3人組で上段刻み蹴りも収録されています。

同じように前後に配置し自分は真身の姿勢で、左右に対し前足で刻み蹴りでした。

今度は上段回し蹴りを足を入れ替えながら振り返って高速で蹴ります。

【荒賀式の考え方と質疑応答】

1・今日の内容は基本に沿ったものばかりだが、一足飛びには自分の身にはつかないから。ウィービングや裏回し蹴りのような難しい技は基本が出来た上でのこと。

2・保護者の厳しさはかなり重要なことで、厳しく育ててもらったからこそ今の自分があると感じている。親も子に徹底して厳しくしてあげてほしい。

3・表彰状の一番高いところに立った人にしか分からないことがあるよ。

Q1・「練習が厳しい分、大会は楽しんで」と指導者は言われるが大会を楽しむためにはどうすれば良い?

A1・勝つ喜び・負ける悔しさを知ったのは大学生の時。親元を離れて自分のチカラ、自分の考えで勝つことを考えだしてから、一戦一戦勝てる楽しみを見つけました。

Q2・大きな大会や試合に勝つためには練習以外には何が必要?

A2・ 練習が一番大事なのは当然ですが、いくら技術を磨いてきても当日緊張で身体が動かないとかプレッシャーやストレスで自分が負けてしまっては何の意味も無いと思います。

それをどう上手く逃がすかだと思います。「やる時はやる・遊ぶ時は遊ぶ・休む時は休む」メリハリが大事です。

Q3・大会で優勝した後に次の大会へ向けてはどの様にモチベーションを保つのか?

A3・「負けを受け入れること」

ある年下のライバルに負けた時、負けを引きずっていたり負けを認めたくなかった自分がいた。2年かかったが自分の足りない部分、劣っていた部分を受け入れそこを克服することに意識を置いたらモチベーションを立て直せた。

今回のセミナーは基本の徹底といったところでしょうか。

基本が出来ていないと応用も効きませんので、小学生の内にしっかりと土台固めをするべきでしょうね。