ブログ

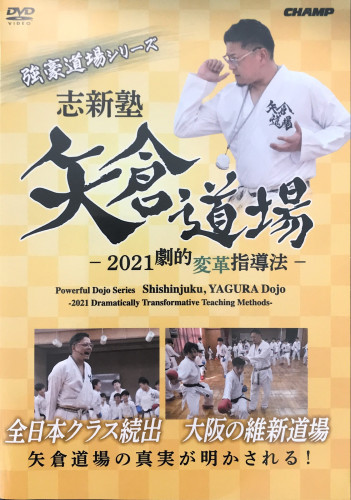

強豪道場シリーズ 志新塾 矢倉道場 -2021劇的変革指導法- 2/2

Hello New Year!!

前編は丸ごとアップ。

基礎体力中心の内容で収録時間の約40パーセントを費やしていました。

4・スピードリンク脳トレ

5・反応力と反射力を強化する速射突き

6・準備と仕掛けのプッシング対応(中段突き 刻み突き 上段追い突き ワンツー 蹴り)

7・矢倉 一先生インタビュー

【スピードリンク脳トレ】

駆け引き、試合中相手の癖を見抜く分析力、論理的思考力、一瞬の判断力、これら空手脳は高いに越したことはありません。

以前道場で稽古前やジョグしながら両手ジャンケンして遊んでましたが、似たようなことを指導されています。

ペア相手と対面に向き合い平行立ちのままずっとステップしてリズムを刻みます。

ペア相手が先に両手でジャンケンを出します。

練習内容はこう。

勝ちパー(右)負けグー(左)と出せば、

負けグー(左)勝ちパー(右)と 出します。

出しますが、実際はその逆。

試合で相手の裏を取ろうと思えば練習でもその逆をしないといけませんので、

勝ちパー(右)負けグー(左)とくれば、

負けグー(左)勝ちパー(右)と反対を出すって訳です。

普段の練習から頭を使っていると即座に対応が出来るんでしょうね。

普通に勝ちの手を選ぶ時と逆の手を選ぶ時の2種類やってます。

それこそ小学校低学年から高校生まで一緒になって楽しみながら頭の体操やってます。

もちろん空手と一緒で足を止めてはいけません。

ずっとステップワークしながら行っています。

なぜでしょうか。

足が止まった瞬間相手が攻撃をしかけてくるから、足元の動きは止めません。

相手に「考えさせられない」訓練とのこと。

咄嗟の状況判断。

場数を踏む以外に、どうやってこのスキル鍛えたら良いのか知見がありませんでしたが、矢倉道場では頭の体操を取り入れられていました。

失敗したら、その場でスクワットして逆突き。

次の脳トレは「足し算」

ペア相手:5+2は?

自分 :7 (左)3・(右)4

ステップしながら、このように両手で答えを出していきます。

頭がぐちゃぐちゃになりますがそれでオッケーのようです。

応用編もあってこんな感じ。

マイナス2で計算します。

例えば5+2は?

7

7から2を引いて5を、言葉と両手で答えています。

頭の固い大人の方が苦手かも知れませんね。

【反応力と反射力を強化する速射突き】

ここから半分技の練習、半分アップの続きといった内容です。

”順突き速射”

これは道場では足を止めその場で、反応の練習メニューとして取り入れています。

先の脳トレと同じように、互いに向かい合い平行立ちで軽くステップしながら進んでいきます。

ペア相手が左右の手を不規則にパッと上げ、そこに手と足を同時に前に出し突きを極めます。

テンポよくポンポン技を出させ、不意に腕を回して蹴りが飛んできます。

蹴りと見立てた腕はスナップを効かせて放ちます。

どのタイミングで蹴りが飛んでくるかは分かりません。

蹴りは腕を上げてガードし、身体でしっかり外す意識。

間髪入れずに逆突きで即反撃までがワンセット。

矢倉先生曰く、手の蹴りはとにかく厳しく。手だけやったら世界基準の蹴り出せるから。

とにかく技が途切れない。

脳トレの効果でしょうか。

一瞬の判断がとにかく早い。

フェイントでいきなり左右の蹴りが出てもしっかりガードして突きを極めています。

ペア相手は左右の上段と中段にランダムに手を出し、蹴りも左右に加え直線的に顔面目掛けています。

反応の練習は当然これだけでは終わりません。

今度はペア相手が出した手の真逆に技を出していきます。

順突き真逆で頭の体操したあと、逆突きに移りました。

もちろん逆突き真逆も。

ここまで観ていて速射とは即反応することかと思っていましたがそうではありませんでした。

同様にワンツーまで繋げています。

練習を見ながら矢倉先生の激が飛びます。

「反応の練習やから台の人はもっと工夫を!」

「実際の足で蹴りを出すモーション見せて構えたり、フェイントを交えて!」

「練習でどんどん失敗しよう!」

「失敗して反省すれば良い!」

「浮くな!」

「反撃の技は深く入れ!」

「蹴りを捌く時目を離すな!」

「顔で避けるな!」

「その後!反応で極めんか!」

ここから互いに組手構えです。

冒頭から防具は全部つけてるし、拳サポを赤・青と色違いを両手にはめています。

拳サポはどんな意味があるのかなと思ってましたが、ここまで読んでいただいた方はもうお分かりだと思います。

赤なら赤

青なら青

速射で即反応

もちろんステップは止めず動きの中から素直に技を出します。

打ち込みの台の人も両手をクロスして構えたり、上段と中段使い分けるのも当然のことながら、スッと間合いを詰めたり逆に上体を後傾し深い逆上を誘ったりと工夫されています。

ある程度リズム感や裏をかくような動きのイメージを持たないと良い練習にはならないかな。

ただ受けてるだけじゃこの練習の目的を果たしているとは言えません。

応用編では、ペア相手が蹴りを入れてきます。

これまでは攻撃側が攻撃一辺倒の速射反応の練習でしたが、ペア相手が不意に蹴りを放ってきます。

自分は速射する前提にはならないこと。

仕掛ける → 外す

このバランスです。

これは実践を想定したメニューで攻撃だけでもダメだし返し技だけに頼る訳にもいきません。

攻守のバランスをしっかり持たすための練習でした。

これまで通りランダムで手を差し出し、速射反応させる中で不意に刻み蹴り。

しっかり外して速射で上段の突き技といった具合でした。

「ほらほら、試合では蹴りが飛んでくるのに、手が触れ合うこんな近い間合いでステップすることあるか?」

「考えて練習しろ!」

「試合で失点しない間合いや!」

とにかく速射の練習は盛り上がりますね!

最近ご無沙汰ですが、道場でも一気に元気が爆発しますね!

【準備と仕掛けのプッシング対応(中段突き 刻み突き 上段追い突き ワンツー 蹴り)】

ペア練です。

まず台側が相手を強めにプッシングします。

押された側が後ろ足で溜めを作って準備して構えなおすのでは無いと指導されています。

この溜めを作る準備と仕掛けが同時。

押された時にフラフラフラ。

ここで止まらない。

溜めを作る時に一瞬沈むような、この運動がダメ。

これを、

1・刻み突き

2・中段突き

3・ワンツー

4・上段逆突き

この4つのパターンで練習を繰り返しています。

まだ続きがあって、プッシング後の反撃だけでも素早く行うので難易度高めですが、反撃した瞬間に蹴りをもらう可能性が高いと言います。

突き終わりの身体が浮いた後。

ここで引き込みの上段裏回し蹴りで失点するパターンがあるので、台側は突き終わりに合わせていろんな蹴りを出してあげています。

ざっと流れを説明すると、

1・プッシング(台)

2・下がりながらも即ステップインして反撃(自分)

3・蹴りを放つ(台)

4・上体を倒しながら腕を上げガード(自分)

5・攻撃(自分)

矢倉先生は生徒の動きを観ながらアドバイス

「後ろ足の準備と前足の仕掛けを同時にすんねん」

「間合いの調整やワンツーのツーが遠かったらスリー出さんと」

「入りが大きいぞ」

「インパクトを強く」

「止まったらアカン」

「ガードしっかりあげて」

「浮いたらアカン 浮いてしまうんやったら鼠径部抜け!」

「プッシングのあと止まってる 直ぐ動きなさい」

「スイッチは上に跳ねない 下に落ちる」

「蹴ってこられても浮いたらアカン そこを強烈に間を取らな」

「追撃して当たり勝ちして出来たスペースを自分のものせな」

「当たり勝ちして残心とってたらスペース相手に取られるやん そこをさらに追撃せな」

「このスペースは流れの中で生まれたのか自分の仕掛けで作ったのか考えろ」

「攻撃極めたと思ってバックステップして与えたスペースに相手の蹴り食らったらビデオレビューしたらアウトやで」

「自分で当たり勝ちして生んだスペースはもう一度自分から仕掛けてもうひとつ取りにいかな」

「(相手に)与えるなチャンスを」

「技を極めて当たり勝ちしたあとは自分の工夫で前に突破しろ」

「体格差で当たり負けした後の工夫も考えて練習しよう」

「自分で判断しない 攻撃はしつこく」

「技を極めたあとは逆手でしっかり押す」

「ショートの間合いは残心を大きく」

「攻撃の工夫は言われる前に自分でせぇ」

「ワンツーではワンを捨てんな ワンの突破ありきのツーやぞ」

次の応用練習がこちら。

自分がペア相手に向かって背中を向けます。

ペア相手に背中をプッシングしてもらい、振り向きざまに準備と仕掛けで反撃に移る練習。

この時ペア相手にも工夫が必要でプッシングした後、間合いを詰めたり、逆に後ろに下がったり、正体で立ったり、逆体に構えたりといった具合です。

目的は瞬時に間合いの把握をすること。

いっこだけ注文です。

「絶対ある場面ばっかり練習しない」

プッシングされ振り向いての中段突き。

台が動かず中段突きを突かせることを指しています。

やってほしい練習はこういうことでした。

「どんな選手でも突きを出した時間合いを外されたり試合中失敗する。 その後の攻防が大事」

なので台側は無防備で立たない。

そんな練習はしない。

技を喰らってやるのもええんやけど、間際で下がり技を空かす。

こういう状況を作ること。

失敗した瞬間の判断をどうとるか。

ここを練習して掴んでほしい。

技を外された後のリカバリー。

自分の思い通りの試合展開から外れた時の対処を普段の練習の中から取り入れ、万が一の備えで自分の技の引き出しを蓄えられています。

想定から外れても、技を極めさせず次の攻撃でポイントを取りにいくことを指導されています。

スタンダードな練習と同時にイレギュラーな状況でも対処できるようにされています。

この辺が強い理由なんだと感じました。

指導者の創意工夫だと思います。

「自分の攻撃が外される瞬間に考え(攻撃)を切り替えな!」

「手と一緒に身体が動いてるやん 足元から!」

「何で見んねん 瞬間や判断は!」

後ろ向きでプッシングを受け、素早く体勢を立て直し(軸足の溜めと前足の仕掛け)て刻みや中段、ワンツーや蹴りで間髪入れずに動くスピードトレをされていました。

【矢倉 一先生インタビュー】

Q1・なぜこのような練習体系を作ったのか

A1・自分らのような町道場は近所の子らがたくさん集まってきます。運動神経の鈍い子らをどうしたら出来るようになるか?そこから生まれました。素材作りを意識してやっています。

Q2・練習メニューのアイデアはどこから

A1・学校の練習会で良い練習を参考にさせてもらってますが、A君はこれが出来る。B君はこれは出来るけどこれが出来ないといったように、まんべんなく出来る子にとって必要の無いメニューもあるかも知れませんが、道場生全員に取って必要になる瞬発系であったり体力作りであったり下半身強化に勝手に変わっていきました。

Q3・練習のあり方に対する考え

A3・私は常に最悪の事しか想定していません。蹴られるとか、取ったと思った時に取られてるとか。全員の悪い部分が自分の頭の中に入っています。普段の練習の中でもA君の練習観ながらB君の動きも観ています。とにかく全員を育てたい。

Q4・練習の中で常に意識させていること

A4・何の為にやってるか。このひとつです。試合でもしんどい時もありますけど自分で乗り越えていかなければいけません。挨拶ひとつ、返事の仕方ひとつ、空手の練習よりもうるさく言ってます。挨拶や行動、そのひとつひとつが人と差となってついてくると思います。空手を通じて将来、立派な大人になってもらうよう人格形成にも繋がると思って指導しています。

Q5・様々な練習で身につけたい力

A5・僕は勝つ選手って決まってると思ってます。高校の世界も大学の世界も。優勝争いする選手って人と比べて何が抜けているかっていうと、判断力とか空手の技以外の部分が人より抜けている子が勝っていくと気づいて脳トレに行きつきました。判断力・推察力・想像力の全部ひっくるめて凝縮されてる選手が、駆け引きという点で常に相手の一歩上を行っていると思います。そういう事を分かっているけど教えれない。でも生徒の成長をそこで終わるんではなくて自分が脳トレを勉強したり、調べたり面白いと感じたことをいっぱい失敗しながらやってます。自分ら指導者もいろんなスポーツの教室に通い勉強したりもしますし、生徒を新体操の教室に引き連れて学ぶこともあります。空手以外の分野でも得ることはありますので全部チャレンジの気持ちでやってます。

Q6・「脱力」の大切さ

A6・脱力があるからこそ、技そのもののスピード・技の起こりのスピード・足捌きのスピード・身体を寄せるスピード・間合いを外すスピード・見切るスピード・判断するスピード、全部のスピードが重要ですが、根っこのあるのは脱力やと思います。力いっぱい込めて速く走れる子はいないのと同じで脱力するために何をしないといけないのか。アップでも力んでいる子は高く上に飛べないんです。そんな時一番頂上で技を出させることで自然と脱力を感じさせています。飛んだあと着地した時に起こる現象が「抜く」です。空手で非常に重要な動作です。身体を前に「運ぶ」の前にある「抜く」動作です。自分の動きの中でスピードは必要ですし、相手の動きに合わせるのにもスピードは必要です。だから自分がどれだけ脱力して下へ抜けるか、空手にはこれが一番大事だと思っています。

Q7・相手にチャンスを与えない組手とは

A7・チャンスというものは来るもんやと思うんですけど、それは互いに構えあったり駆け引きし合ったりして作っていくもんやと思うんですけど、いざ技を出し合った後、攻防があった後に生まれるスペースがあります。例えば自分が当たり勝ちした時、その逆に当たり負けして飛ばされた時に2つのスペースが生まれます。前のスペースの使い方、後ろのスペースの使い方が大事です。互いに近い間合いでガチャガチャと攻防した場合、試合では「止め」がかかりますので、練習でもここで止めをかけてしまいがちです。この直後の意識が弱いから近間で蹴られたりしてしまいます。今ではVRがありますので突きを極めていても相手の蹴りを取られたりすることがあります。そういうことが無いよう、作ったスペースを動いて潰して一方的な技で終わる、相手選手の身体(体勢)が生きた状態だと反撃が起きてしまいますので相手に攻撃させないように間を潰すように指導しています。ただこれは生徒の体格によって異なり、ガタイがデカい選手は前のスペースを潰し、小柄な選手は間を切るように指導します。

Q8・不安定な状況を作り出す練習の意味

A8・絶対に相手は試合中止まってくれないし簡単にも来てくれないので、不意に来られた時・フェイントに引っかかった時のようにいろんな状況がありますので「その時になって考える」「その時に判断する」という能力を磨くためです。一瞬で状況判断出来るようにするためです。私が「下がりなさい」と指示出せばそれは練習じゃなくなります。外された詰められた状況の中でひとつの技を練習する、突然生まれる不安定な状況で自分がどういう判断で技を選択するか。判断ミスして失敗した場合、そこで次切り替えて何を選択するのか。練習中観ていて「そこや!」っていう一瞬の場面があるんですが、そこを理解出来るようになった生徒が増えてきていて試合でも優位に立っているのが現実です。

Q9・矢倉道場の強さの秘訣とは

A9・ただただ意識改革です。子供の意識改革、親の意識改革。子供の親なのか、アスリートの親なのかと親には言っています。子供らは勝つと楽しいんで勝つために。楽しんで楽しんで飽きない練習を考えています。もうほんとに居る生徒全員が強いそんな道場にピリピリ感溢れる中で楽しく強くなれる環境作りです。決して恵まれた環境ではありませんので自分らは。その中でやれることやって助け合って。で、今があると思います。

Q10・恩師木島明彦先生への思い

A10・木島監督の基で育てられ鍛えてもらってホントに良かったと思ってます。空手家以前に人として男として、そういうところを変えてもらったので。またそういう後輩も先輩もいっぱい居て良い親父だったなと思います。

Q11・空手人生で一番思い出に残っていること

A11・全少の決勝でファイナルに4人残ったこと。決勝が2コート同時にあって監督しながら、あっち気になったり。向こうも優勝してこっちも優勝しての時が一番嬉しかったですかね。

Q12・道場生に対する思い

A12・子供らに自分は活かされてると思ってます。子供らが勝ちたい思いがあるから僕らが頑張って教えるだけです。ホンマ子供らの為ですね。とにかく全員勝たせてやりたいです。強い子も弱い子も居てますが始めはみんな弱いんで。ナショナルチームにおる子も始めは拳の握り方から、帯の締め方からスタートしてます。そんな子らが社会人になって初任給でビール買ってきてくれたりで夢半分叶ってます。

Q13・子供たちへのメッセージ

A13・頑張ろうぜ!一緒にっていう意味で。

強豪道場シリーズ、学びが深いですね。

根底にあるのは "意識”

意識の持ち方ひとつで成長速度は異なります。

やる気にさせる、

その気にさせる、

優れているところを認める

変化に気づく

出来なかったことが出来るようになった時しっかり褒める

生徒のモチベーション高めて、もっともっと空手が楽しくなるように仕向けるのが自分の役割だと思います。

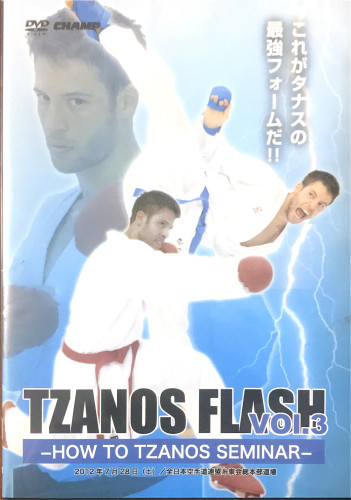

タナス・フラッシュ Vol.3 -HOW TO TZANOS SEMINAR- 1/5

ジョージ・タナス選手のセミナー第3弾をシェアしたいと思います。

「ベスト空手」からも1本発売されてますし、荒賀龍太郎選手の居る京産大での出稽古の様子を収めたDVDも発売されていますね。

チャプターが細かく刻まれてますので全5回に分けて少しずつ紹介してみたいと思います。

ホントは1本丸ごと行きたいところですが、観て学んで、身体動かして、感じてみて、内容を頭と身体に落とし込んだうえでブログに書き記しますので恐ろしい程に時間がかかる作業を繰り返しています。

1・ウォーミングアップ

2・3つの間合い

3・間の詰め方

【ウォーミングアップ】

練習(アップ)のポイントです。

①動的なもので身体を温めながら行う

②静的ストレッチで筋肉を伸ばす

③徐々に空手に直結した動きに移行し空手に使う筋肉を動かす

まずはその場でリラックスしながらその場で足踏み。

足元はずっと足踏みですが、腰は捻りの動作を加えたり、腕を上げ下げしたり、回転させたりの動作です。

いろんなのが約10種類リラックスしながら続けます。

この当たりはベスト空手から出ている内容と同じでした。

今度は5秒間全力で腕を振り足バタバタ。

動きを止めずリラックスした足踏みに戻ります。

とにかく動きを止めないこと。

ラダーでよくするスタックアウトしたり、組手構えで号令とともに素早くスイッチ。

どんどんスイッチのリズムが速くなっていきます。

しゃがみながらの反復横跳びなんかも。

下半身しんどそうです。

アメフトの瞬発系で見かけるトレも。

前に3歩出てコーンをタッチ。

後ろに3歩下がってコーンにタッチしてます。

全てに共通することですが、どんどんスピードを加速させています。

前傾姿勢を取り、大きく前方にカエル飛びジャンプ。

ジャンプした後、また後方に3歩ジャンプして戻ってきます。

ラジオ体操の深呼吸してました。

普通のテンポかと思いきや、ゆっくり頭上に上げた後フルスピードで腕を降ろしていました。

深呼吸したので終わりかなと思いましたが、今度は騎馬立ちを取り両手を耳の高さでキープ。

その高さで丸く円を描きます。

先生は騎馬立ちですが、セミナーを受講する生徒の大半が四股立ちでした。

似て異なる流派に無い立ち方でした。

耳の高さでこれも高速で回転させますが、五十肩の人には出来ないことでしょう。

時計回りと反対回りです。

この耳の高さでグルグル動かすのは何のためやろう?と思ってましたが、試合中疲れてくると必ず腕が下がってしまう。

腕を上げて最後まで戦い続けるためのエクササイズとのことでした。

アドバイスでは、鏡に向かって5分間、腕を上げ続ける練習も有効だそうです。

身体が温まったあとに肩・肘・肩甲骨・下半身をストレッチ。

腰に手を当て腰を回したり、体側を伸ばしたりとラジオ体操なんかも。

開脚してゆっくり伸ばしたり膝・足首を直角に曲げて股関節の可動域を広げていたり背中を反らしています。

途中で挟むアドバイスでは、ストレッチは伸ばしている筋肉を意識して行うことだそうです。

両拳を顎の前に置き左右に大きくウィービング。

左右の手を交互に顔の前に添え、上体を後方に反らしスウェイバック。

平行立ちで限界まで反らしていきます。よほど体幹が強くないと転んでしまいそうですが、上段蹴りをかわしている動きに似ています。

組手構えをとり刻み突きを、ゆっくり大きくのリズムで連続10回です。

左で突く時、右手は必ず耳の横に連動させています。ガードでしょうか。

逆突きの時も必ず前拳はおでこの前。

次は足だけ。

ステップのアップです。

1で軽く前方にステップインしてバック。

これをもうひとつ続けて、3のリズムで大きく踏み込みこみ緩急も変えています。

後退する時にガードを下げず素早く行うようアドバイスが入りました。

素早く移動するコツの説明では、前方にステップする時に後ろ足、後退する時は逆に前足を使い機敏に動きます。

これらを全て繋ぎ合わせると、フットワークの中から間合いを探り、起こりを無くして刻み突き。

刻み突きから相手の反撃をバックステップで断っています。

道場で指導する内容と相違ありません。

このあと、十字方向にランダムでステップの練習でした。

横への動きは、進行方向の後ろ側の足を使うとあります。

道場では、行きたい方向と反対に前足を踏み込むと指導しています。

タ・ターンのリズムと言えば通じるかな。

タナス選手は後ろ足リードでした。

ここで大事なアドバイスです。

「左右に動く時は足が交差しないように」

これは前足を刈られて転がされるから。

大きく前に入る中段突きの練習です。

この練習に限って言えばタナス選手のスタンスは現在のスタンダードとは異なりました。

前足と後ろ足のつま先は「ハの字」もしくは後ろ足は90度ですが、どちらかというと少し前方に向いています。

これには理由があって、大きく前に飛ぶには軸足で床を強く蹴って入れるから。

これに対し今の構え方では、つま先が外を向いていれば素早く間合いを切れるから。

つま先が前を向く、ひと昔前のスタンスだと相手との間合いを切ろうと思っても膝がつっかかりスムーズにバックステップ出来ないと思います。

出入りが速い現代空手に合わせたスタンスが主流ですが、一長一短と言えるかも知れませんね。

しばらく大きく前に入る逆突きの練習をしたあと、今度はその場で大きくジャンプし空中でスイッチ。

着地と同時に逆突きの練習でした。

上手く床の反動を使われています。

ジャンプ → スイッチ → 回し蹴りのフォーム → 逆突き → 残心

こんなのもやってます。

回し蹴りの要領で横に膝を抱え込むだけ。

これはフェイクの蹴り。

中段突きを極めるための撒き餌です。

フェイクの中段回し蹴りのあと、上段回し蹴りを極め、中段突きに入る練習も指導しています。

最後は7つ組合せ。

1・抱え込みジャンプ + スイッチ

2・フェイク中段回し蹴り(前足)

3・上段回し蹴り(前足)

4・裏回し蹴り(前足)

5・中段逆突き

6・残心

アップだけで収録時間は30分超え。

実際はもっとやってることでしょう。

【3つの間合い】

①遠い間合い

②中間の間合い

③近い間合い

この3種類の違いを把握し技に活かします。

遠い間合いは安全だがポイントは取りにくいですが、距離を詰めるトリックはポイントを取るのに有効です。

中間の間合いは互いに何でも出来ますので、腕は下げてはいけません。

近い間合いでは気を抜かず常に何が出来るかを考えます。

遠い間合いから一瞬で間合いを詰めるトリックを紹介してくれていますが、2ステップの中段突きでした。

蹴りの間合いよりも更に外から、前足で探りをいれながらの2ステップ。

圧巻のスピードです。

タナス選手ほどの脚力があってこその間合いだと言えますが、相手の前拳を潰しながら入る方法を実演してくれています。

ワンツーではなく中段突きオンリーでの入り方です。

両手同時に飛び込む感じと説明すれば伝わるでしょうか。

おっと、2ステップ目は上に跳ねないこと。

あと技に入る瞬間の顔。

目を見開いたり、呼吸を止めたり、歯を食いしばったりと表情を変えないこと。

次の間合いの詰め方は、手と足、身体を使い常に動きの中から少しずつジリジリと距離を詰めていきます。

但し一定のリズム感にならないこと。

手を上げたり前にプッシュしたり、両足でスッと入ったり前足だけで測ったりと言ったことを指導されています。

プレスがワンパターンにならないこと。

常に無表情で相手を捉えて動き続けています。

いつもどうすれば、遠い間合いから中間の間合いにまで接近出来るかを考えておくようにとアドバイスです。

面白かったのは上半身を距離のトリック

遠い合い程度の距離感から上半身を前傾させます。

当然相手は、踏み込めば突きが届く距離に顔があるので「いまだっ!」と攻撃に入りますが、前傾させた上半身を一気に後傾させると距離は安全圏にありますので「後の先」を狙えます。

お手本では刻み蹴りや、引き込んでの裏回し蹴りを披露されていました。

もうひとつ遠い間合いからのトリックの紹介です。

①両手を顔の前でガードしながら後ろ足を前に寄せる

②前に寄せた後ろ足をそのまま前方に踏み込みスイッチする

③思いっきり踏み込んで逆突き

④残心

道場で指導するワンツースリーの3連打で使う足の運び方。

または逆突き・逆突きでの入り方と同じでした。

例えば相手が逆上で入ってきた時のタナス選手の対処ですが、後ろ足を一気に前に出しスイッチします。

スイッチした足は相手に向かうのでは無く、斜め前に踏み込み「線」をズラします。

要するに相手の突きの軌道からズレて、自分の上段逆突きを相手に極める技術の紹介をされています。

荒賀選手の試合で良く観かける入り方だと思います。

相手の攻撃を斜めにかわしてから反撃する方法でした。

これを逆上・逆突きとパターンを変えて指導されています。

ポイントは大きく入らないこと。

相手の突きが少し抜ければ十分だからです。

この ”小さく” 顔を振るお手本をボクサーがジャブを首を傾けて避ける感じで示されています。

ウィービングのように大きく振らず小さくダッキングするイメージかな。

【間の詰め方】

練習のポイントはこうです。

・リラックスした状態から楽に突き、反応をさせない。

・1本目を大きく突いてあえて反応させ、ガードが空いたところを突く。

リラックスした状態でステップし刻み突きされています。

力んで2挙動にならず、相手に気づかれず1挙動で突きます。

スタンダードな突き方と言えますが、これを逆手に取った入り方がこれ。

遠い間合いで大きく刻みを飛ばせば相手は捌きますので、2本目の逆上で極めるというもの。

逆上は小さく速くです。

一言で纏めますと、

遠い間合いでロングの刻み突きをとばし、距離を潰しながらショートの逆上。

この時点でゼロ距離ですので残心を大きく取らなければいけません。

1本目に相手が反応しなければ上・上の連打になりますね。

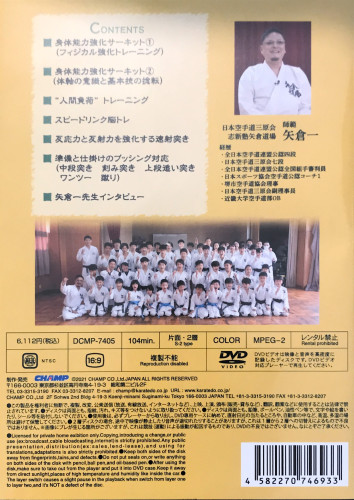

強豪道場シリーズ 志新塾 矢倉道場 -2021劇的変革指導法- 1/2

こんにちは!

2年程前に購入したDVDをやっと開封しました。

道場開設の前後だったかで、遥か先を行く道場のメニューを観るのは時期尚早。

「強豪道場の練習メニュー」でも紹介されていましたし興味津々でしたが、そんな理由でずっと寝かせたままでした。

運動能力、反射神経、一瞬の判断力を向上させる練習方法を構築されていましたので、指導者としてはマストアイテムです。

しっかり学んで道場に還元したいと思います。

1・身体能力強化サーキット①(フィジカル強化トレーニング)

2・身体能力強化サーキット②(体軸の意識と基本技の捻転)

3・”人間負荷” トレーニング

【身体能力強化サーキット①(フィジカル強化トレーニング)】

どちらかというと狭く感じる道場。

その中に何人の生徒がいるのでしょう。

ざっと見た感じでも40~50名でしょうか。

軽いジョグからスタートしましたが、とにかく活気が凄いです。

道場中に大きくて元気な声が響いています。

この雰囲気大好きです。

ジョグから始まりジャンプ。

ジャンプしてテッペンの高さで逆突き入れて、着地と同時に残心。

このあとワンツーも。

ジャンプ系はまだまだ続き180度回転しながらワンツー。

これも着地と同時に残心取ります。

ポイントは「身体が流れない」「腹筋を使って極める」

次は腿上げです。

足を動かすメニューの時は絶対に手を振ることも忘れずに意識づけされています。

シャッフルも同様に腕を振っています。

バックシャッフルなんかもやってます。

ジグザグに進みながら、正体・逆体で突き技。

この辺は思いおもいに自由に技を出していました。

面白かったのは、ジグザグでバックステップしながら技を出すメニュー。

後ろ後ろに下がりながら準備(溜めを作る)し追ってきた相手を想定し、前で技を出す練習。しっかり残心まで繋げて。

1,2の3でシャッフルした後、4で寄せ足。

これは知らなかった。

道場ではラダー使って軽やかに1,2,3でシャッフルしてますが、強く速く1,2,3,4です。

サラッと深いアドバイス。

”表拍子”で技出すと反応される

”裏拍子”で技出すと相手反応出来へん

表現が難しいですが矢倉先生の説明はこんな感じでしょうか。

1,2,3の足の動きで突きを出してはダメ。

これは始めに習うオーソドックスなステップからの刻みの入り方ではないでしょうか。

その域を超えた矢倉道場では、裏拍子で指導されていました。

これは以前の荒賀先生のセミナーDVDで触れた内容と表現方法は異なれど近い意味だと感じました。

荒賀先生はスピード意識した素早い入り。

後ろ足の引きつけと説明されていました。

ゆりでは子供達に両足内側を磁石のように素早くくっつけると指導しています。

手技に後ろの足をつける事で裏拍子に変わります。

オーソドックスなリズムとはやはり違いがあり、観ていてもリズムを狂わされます。

やはり組手は相手が嫌がることをしてなんぼ。

”裏拍子” 会得(体得)出来れば、面白いように技が極まるような気がします。

下半身を作り上げ、超スピードを追求するのもひとつ。

独特のリズムを身につけイニシアチブ握るのも手ですね。

1(前足)・2(後ろ足)・3(突き技)のリズムで技を出すのは誰にでも出来るねん。

誰にでも出来るって事は誰にでもやられるって事やねん。

3(突き技)に足元をつけるねん。

開封して5分で新しい気づきを得ました。

*バックシャッフルも裏拍子を取り入れています。

普段のアップの中からこのリズムを取り入れることで、実際の動きの中でスムーズに連動させれるんでしょうね。

頭で考えた事を筋肉に伝達させる時間が速ければ速いほど運動神経が高いと言えます。

アップはまだまだ続き、次は小刻みに全力で腕を振っての超スピードラテラル。

ラテラルの後はヒトますを小さくしたケンケン。

ケンケンの次は、安定感を重視したケンケンジャンプ。

ケンケンの姿勢を取り、床を蹴って垂直にジャンプ。

しかも軸足を抱え込んでいます。

高く飛んで着地はしっかり安定させないといけません。

着地が安定していると、前足で蹴れますので刻み蹴りまで繋げていました。

激しく動く組手競技の中でバランス(安定感)は極めて重要な要素です。

攻撃しないと得点は奪えませんので、どんな体勢からでも技を仕掛けなくてはいけません。

ケンケンでジャンプし、しかも軸足を抱え込むことで敢えて不安定な状況を作りだし蹴りを繰り出す練習でした。

一見、ただジャンプしてるだけの単調なメニューに見えますが理にかなった奥が深い練習に感じです。

腕を大きく振ってのカエル飛びジャンプもやってます。

ジャンプのあとはスピード系に移ります。

フルスピードでグーパーした後、1フロント1バック。

これを1,2,3,4のリズムで。

短い距離をフルで動き、組手フットワークです。

ステップワークでは上には絶対に浮いてはいけません。

道場では浮いている時間、技は出せないしガードも出来ない無防備な瞬間だと説明していますが、矢倉先生は浮くと力が逃げるからと説明されていました。

「浮く」のではなく「沈む」です。

ステップの中にオープンとクローズを加えます。

単調にならず、一瞬異なる動きを高速で加えるだけでハッ!と感じさせることが出来ることでしょう。

相手が居ついた瞬間がチャンスですので、前へのプレス以外に面白いと感じたアクションでした。

ビックリしたのが次のステップ。

さっきステップは浮いたらダメと書きましたが、今度のメニューは組手構えから足を閉じる。

閉じると当然頭は浮きます。

この浮きを利用した突きの速射練習。

パッと浮いて、自重を利用して深く沈み中段突きに入る練習でした。

これは知らなかった。

これを生徒たちはフットワークの中からオープン・クローズを挟みながら高速で足を閉じ、瞬間脱力で沈んでいます。

足を閉じるといっても高速でやるとすれば、両足内側を寄せ合う意識です。

これに「競技の達人」でおなじみの月井 新先生の瞬間脱力を上手く組合せたような動きをミックスさせています。

対戦相手に高速でこんな動きされたら嫌でたまりませんね。

しかも突きは普段見慣れない裏拍子で仕掛けてきます。

矢倉道場の強さの片鱗が伺えます。

※裏拍子とは「突きながら移動すること」「移動して突くのではありません」

前進したあとバックステップもしっかりやってました。

どっしりと重心を落とし、一回いっかいスイッチしながら前進なんかも。

頭が浮かないように注意を促していました。

小さく後ろ足を寄せながらのステップワーク。

寄せ足は大きくなってはいけません。

大きくなればなるほど相手にとってチャンスとなってしまうとアドバイスです。

応用でバックステップもです。

手足を床につけ前進。

これは昨年の喜友名先生のセミナーに出席した時、動物の動きをアップで紹介してくださいましたのと同じ動き。

お尻を暴れさせず体軸を整えたまま、足は伸ばしたまま手の入れ替えをスムーズにです。

横向きでもやってます。

それにしても声が途切れない。

ずっと誰かが声を出しているので途切れません。

これだけ元気があると途中しんどくなっても、上手く乗せられて最後までやり切れそうな雰囲気がしますね。

この元気の良さメッチャ好きですね。

誰一人ふざけてないし、気を抜かないし、手を抜くとライバルにおいていかれる雰囲気が伝わってきます。

小学生から高校生まで一緒になって、当たり前のことを一切手を抜かず必死に取り組まれています。

手を止めての指導者のアドバイスには「ハイっ!」

稽古再開の度に「オッシャー!」

途中、矢倉先生は「勝つ雰囲気を自分らで作れ」「一人ひとりの意識で上げろ!」

小さな小学生から日の丸つけた高校生まで、夢中になって汗を流しています。

美しい姿です。

【身体能力強化サーキット②(体軸の意識と基本技の捻転)】

01・カエル飛びジャンプ ジャンプの瞬間思いっきり身体(背中)を反っています。

02・その場で2回連続開脚。開脚後、着地して素早く2歩ダッシュ。床の反動を使った瞬発系です。

03・応用で空中ジャンプで四股立ち また着地後ダッシュ。

04・両足同時に連続スクワットジャンプ 間髪入れずに飛んでバネ強化してます。

05・アンクルジャンプ つま先で動く事で足首の掛かりを意識させています。足首の掛かりがある状態で構えると地面(床)を捉えられるとのこと。

06・ツイストジャンプ これもアンクルと同じ要領で掛かりを意識しながら対角にある手と足を交互に入れ替えています。グッっと地面を噛んでいます。

07・1,2、3のリズムでアンクルジャンプしながら軍隊のように行進してます。

08・横向きで開脚しながら体を入れ替えストレッチで前進してます。みんな柔らかいですね。

09・しゃがみ歩き しゃがみながら股関節を広げています。

10・しゃがみ歩きから立ち上がりスッとしゃがみます。その際内腿をパパンと叩いて刺激入れてます。

11・ガニ股ジャンプ しゃがみながら軽くジャンプして前進してます。

12・ローリング その場で足の裏をつけてローリングしながら前進。もちろん手を使ってませんので激ムズ。前転する子も居れば斜めから入る人も居たりです。

13・肘飛ばし 逆突きの要領で拳では無く縦肘です。ゆっくりと歩きながら脇を締めて肘を飛ばすことで突きのスピードに繋げます。また別でしゃがんだ状態から縦肘。これは後ろ足の足首と膝からパワーの伝達で一気に縦肘に持っていきます。

要するに意識の上で、突きは腕を伸ばして突くのではなく、肘から先をロケットのように飛ばすんだと捉えました。

「突きの中で長くせぇとか伸ばせとか捻転せぇとかはムリやから、この基本の時に引き手使って捻転するのを意識する」

「手足で技を出さずお腹から手足が生えてると思って。体軸を意識すること」

「身体を使った技を出すこと 手とか足とか技術は潰されるから」

14・斜めエンピ 13と同じで踏み込んだ足は斜め前で捻転を使います。縦肘は正面に向けています。応用で逆上を飛ばしています。

15・匍匐前進 腕力だけで身体を運んでいます。後ろ向きでは体軸を意識して行っています。

【”人間負荷” トレーニング】

アップはまだまだ続きます。

DVDはこの時点で35分経過。

アップで基礎体力をつけているのでしょうか。

それと始めから違和感があったのですが、稽古に入る前のアップから生徒達は全員拳サポはめて防具も全てつけています。

1・狭く感じる道場ですが全力疾走します。ただ走るのではなくペア相手が後方から帯を掴んで引きずられながら負荷をかけています。瞬発力強化に持ってこいですね!

2・シャッフル なかなか進まない子もいてますが、デカい雄たけび上げながら自分を奮い立たたせています。こういうの大好き。踏み込みの強化です。

3・連続ジャンプ これもきつい。なんせ人を引きずりながらなので。

4・組手フットワーク 寄せ足で進みますが、引っ張ろうと思って重心が崩れない事が重要です。しっかり重心落として下半身主導で踏み込みます。

5・バックダッシュ 帯の向きを前に戻して後ろ向きでダッシュしてます。

6・バックステップ 前にプレスをかける攻撃的意識と同じくらい大事な回避意識。これを2ステップで練習します。

「強烈なバックステップ、対戦相手が仕掛けたい時にカチッと外す」

7・だっこ 冷蔵庫抱えるようにしてダッシュしてます。

8・雑巾がけ ペア相手に仰向けに寝てもらい肩を押しながら前進してます。

これらのメニューはチューブを使って出来ることばかりですが、チューブの本数に限りがある道場、生徒の数が多い道場には待ち時間が発生し非効率と言えます。その意味において人間負荷トレーニングは時間もコストも節約出来る知恵を使った合理的な練習方法だと感じました。

何よりも基礎体力があった上での技術面。

土台となる強い身体作り。

前半3つのメニューだけで身体作りの重要性を痛感しました。

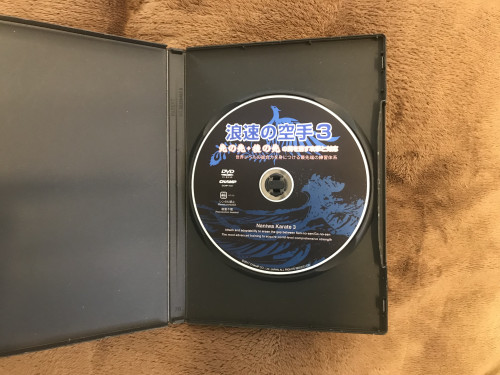

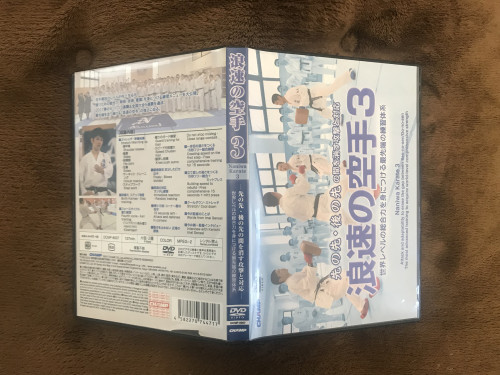

浪速の空手3 -先の先・後の先の間を消す攻撃と対応- 世界レベルの総合力を身につける最先端の練習体系 4/4

こんにちは!

とにかく質の高かった浪速の空手シリーズ いよいよ最終回です。

10・クールダウン・ストレッチ

11・今井監督の言葉

12・今井謙一監督インタビュー

【クールダウン・ストレッチ】

・ハムスト伸ばし

・ランジ

・前腿伸ばし

・肩甲骨伸ばし

・脇腹伸ばし

・屈伸

空手に限らずいろんなスポーツで見かけるストレッチばかりでした。

【今井監督の言葉】

空手っていう競技は技がたくさんあるし難易度もそれぞれ違うが、総合的にいろんなことが出来ないと勝っていけない時代になっている。

今後益々競技レベルが上がってくるのでサウスポーも普通に出来ないといけない。

練習ひとつにしても何を意識してやってるのか?

右が得意な選手・反対に左が得意な選手も居てる、蹴りが苦手な選手もいる事だろう。

自分は何をどういうカタチに持っていくのかを各人が明確に考えを持ち、どこに注意を注いでやるのかしっかり考えること。

今日やった、蹴込みや2:8のダブルの蹴りなんかは今後大事な技になってくる。

ほとんどの選手がフリーの時出せていない。

それは何でか?習熟していないからや。

本番で出せるよう練習でしっかりやっていこう!

【今井謙一監督インタビュー】

Q1・春の選抜がはじまりますが。

A1・3連覇がかかっていますし、その先にあるユースオリンピックに向けて選手が活躍出来るように育てていきたいと思います。選抜だけでなくその先を見据えた指導をやってます。

Q2・空手がオリンピック正式種目に決定しましたが。

A2・高校生にとってオリンピックはまだ先の舞台というイメージがありますけども、ユースオリンピックは目の前にあるオリンピックになりますので私としては胸が弾みました。

Q3・浪速からも多くのオリンピアンが誕生すると思いますが、そのための練習体系とは。

A3・不変なものも持ちながらルールも変わり、また競技レベルも上がっていきますので様々な競技から学べることもたくさんあると思いますし、私自身もコーチングスキルをもっともっと上げないといけないと思っています。浪速が最先端を走れるように選手たちにそういった意識を植え付けて取り組んでいきたいと思います。

Q4・技術やトレーニング以外に生徒に教えることは。

A4・技術面の方は今日観て頂いたとおり出来ていますが、中身の部分ソフトウェアを作っていかないといけません。例えばどういった目の使い方で相手を見ないといけないのか。または心の持ちよう、普段の食生活もそうですし休養時間もです。練習時間は僅か3時間と限られた時間で残りの生活時間の方が長くなってきます。もちろん高校生なので普段の授業もありますので、今一度そういったところも見直して、選手としてどうあるべきか・どういったものを食べたらダメなのか・どう心の持ち方をしないとダメなのか・試合までどう準備をしないといけないのかといったところを私自身も発信しますが、彼ら自身も自分で学んで自立した選手になるのが一番大切なことだと思います。情報提供としてこれから彼らには与えていきたい。練習すればするほどもちろん技術はついてきますし体力もつくでしょうけども、こういう食生活していたら明日はもっと良いパフォーマンス発揮出来るとか疲れが取れるよといった部分、休養の仕方なんかを学ばせてあげたい。これから大きな舞台で空手するにあたり、このような部分を知っていないと遅れを取ると思います。

Q5・「浪速の空手」が日本の空手界全体のレベルアップに貢献し、国内海外のみならず海外でも注目をされ、いろんな選手が学びに来ると聞いていますが。

A5・来るもの拒まずというのもありますし、日本代表のコーチもさせて頂いていますのでナショナルチームの選手たちが練習に来てくれたりもするんですが、コーチの出来ることは彼らの後押しであったりとか本来自分らが培ってきたものがありますから、ちょっとした修正であったりとか崩れているフォームを直してあげたりといった限られたことです。

先程言いました目の使い方を知ることで選手のパフォーマンスが上がることや、違う競技を経験することで選手のスキルアップが図れるといったチャレンジする機会があったりする中で

培ってきたもの以外で、こういった考え方があるのか・こういった動きがあるのかという事が知れたら良いなと思います。

強くなりたい・上手くなりたい・何か良い刺激がほしいといった選手が頼って来てくれてるのかなと思います。

Q6・最後にメッセージを。

A6・やはり夢の舞台のオリンピックの表彰台で日の丸を掲げられるように、私自身は協力を惜しみなくしていきたいなと思います。後は学校の協力があって私自身いろんなところへ遠征に行かせてもらっているので、感謝の気持ちを持って頑張っていきたいなと思います。

技術指導のみならず、心の持ち方や試合への準備・より良いパフォーマンスを発揮するために必要なこと等指導されていました。

そら強いはずだ。

このシリーズお勧めです。

浪速の空手3 -先の先・後の先の間を消す攻撃と対応- 世界レベルの総合力を身につける最先端の練習体系 3/4

こんにちは!

浪速の空手3 練習の内容、目的がとても分かりやすくシリーズ全て観ています。

対象が高校組手なので、道場の生徒とは当然動きやスピード感に違いはありますが指導者・生徒にはマインドは共有出来るはず。

低学年が多い道場ですので理解出来る言葉や例え方に落とし込まないといけませんが。

勝ってる時・負けてる時・相手との距離・攻める気持ちを持って凌ぐ・ひとつの技に拘らない・技のあと

学ぶことばかりです。

07・動きを止めない 近場の勝負

08・一歩目の速さをつくる15秒フリー総合練習

09・立て直しの速さをつくる15秒フリー総合 + ミットプレス

【動きを止めない 近場の勝負】

相手と密着した状況です。

掴みに関してはルールがどんどん変化し今では掴みは片手のみ。

掴んだ瞬間、即座に得点技もしくは倒さなくてはいけません。

即座に得点技を狙わないといけませんが、掴みの判断は主審に委ねられています。

『一つくらいペナルティ取られても構わへん』

掴みの時間の感覚は主審の主観であって、取られる場合もあればまだ取られない場合もあると説明しています。

ペナルティを覚悟して少々相手を掴んでも構わないと指導されています。

『でもみんなは、すぐ離さなアカンという意識が働き、相手に投げられ引っ張られて蹴られたりすることもある』

ルールの範囲内でギリギリのところで凌ぎ合いをしなければいけないとのこと。

ここでの練習では相手に掴まれた場合の防御の仕方、逆に相手を掴んだ場合の攻撃のパターンを選手に考えさせることにありました。

掴まれた場合では、裏回し蹴りが飛んでくるケースが良く見受けられます。

ここでの避け方。引っ張られる力を逆に利用した避け方が参考になりました。

普通、技を極められまいと抵抗しそうなところですが逆でした。

一番良くあるパターンは両手を顔の位置に上げ、上段を蹴らせないことではないでしょうか。

蹴りだけでなく、足払いで上体を崩して次の技に繋げたりを4枚のマットの中で練習されています。

近場の戦い方、ポジショニングを克服する。

自分の苦手な距離を把握することが目的です。

「やめ!」がかからない状況で安心できる場面はありません。

外国人選手はガードの上から巻き込んで蹴ってきます。

意識をはること。

『自分で勝手に区分せず、意識をはっていれば取られることはないよ』

『今は浪速どうし、意識はっている状態で練習しているから取れないけど、試合中「やめ!」がかかる頃、相手がどこかで気を抜いたところを押さえる。

相手が休むか審判の「やめ!」がかかるまで、自分が休むことはない』

【一歩目の速さをつくる15秒フリー総合練習】

これも状況練習です。

新しいルール「先取」によって、ポイントが先取した方が有利となります。

現在のルールにおいても浪速では以前よりファーストポイントを取ることを大事にしてきたように、そのための動き・作りの速さを意識させています。

ファーストポイントを取れたなら1-0の組み立て方、もしくは0-1からの組み立て方を考えて、バタつかずに試合運びしなければいけません。

強い選手でもバタついたら負けてしまう。その焦りが少ない選手が勝つのでしょう。

フリーの1本取りの中でも、何を意識して練習するかが大事だと指導されています。

『どこの学校でも道場でもチームでもやってる練習ですが何をどういうことを意識して、その時の区分によって状況判断するのか』

でも動きは区分してはいけません。

要するに、ポイントが入ったかどうか「やめ!」をかけて判断するのは審判の先生であり、選手ではありません。

15秒間止まらずに、入ったとしても選手は動きを止めずに次のポイントを狙いにいく。

15秒フリーでは、ポイントを取っても(取られても)動きを止めず続けています。

目的は動き出しのあと、技が極まったあとの次の動きを区分せず、次へ次へと繋げていけるかをフリーの中で養っています。

試合形式や1本取りでは審判のやめがかかるので、技あとの繋ぎの意識が自分では分かりにくいことがデメリットです。

技あとの動きが遅れていないか自分で気づくための練習です。

動き出しの一歩目の速さ、判断の速さを選手自らに感じさせています。

なるほど!

向かい合って構えから集中して、フットワークしているところからスタートしています。

フリー見ていたら技あとを取られる選手、反応してさらにポイントを重ねる選手と様々でした。

今井監督がネットの接続に例えて説明されています。

『ネットの接続やテレビゲームで処理が遅かったらイライラせえへんか?

組手もそれと一緒でバンと打ちあって、その後の展開が遅かったら、アカンねん。

処理は性能が良く速い方がいい。雑なところはこの練習で削り取っていくように!

訓練して慣れて来て身体が勝手に反応出来るようにならなアカンで。

後ろのみんなも遅れてる時は声掛けして発破かけたらなアカンで!

その瞬間「そこ!」「いま!」って教えたらなアカンで!

やられるねんから!』

相手の攻撃をダッキングで掻い潜って間髪いれずに攻撃。

差し合ったあとの入りの速さ。

技が流れるように出せる選手もいますし、

避けたと思った。

入ったと思った。

ここで躊躇し相手の動きを観てしまう選手には適格に指摘です。

もうひとつ!もうひとつ!と技を重ねていくのに、重心が高いと一手遅れますね。

【立て直しの速さをつくる15秒フリー総合 + ミットプレス】

フリー練習する選手の背中を後方からミットで押さえてあげます。

身体が浮いた時が相手に最もやられやすい瞬間です。

自分が対応できる手段が無くなってしまいますので、そこを無くす練習です。

ミットの持ち手も選手に合わせて動かないといけないのでフットワークの練習を兼ねています。

場外間際でミットに背中が当たれば前にでるもしくはサイドステップしないといけません。

浮くという動作を削り取ります。

試合中はどうしても浮いてしまう場面がありますが、すぐに立て直さなければいけません。

相手に主導権を握られたまま試合を進めたら負けてしまいます。

その不利な状態に気づいて立て直す練習をされています。

もうひとつの目的は、相手と見合い何も仕掛けない場合、持ち手が後ろから押しプレッシャーをかけています。

説明の中で今井監督は、強い選手の特徴のひとつにプレスが強い(速い)ことを挙げられています。

押すタイミングもありますので、頭を使わないといけません。

フルスピードでフリーしてますが、とても難しい、、

遠間から上段の蹴りで間を詰めてきた際、身体がのけ反るシーンがありますが、この瞬間が浮いた時。

間髪入れずにミットで背中を押し、体勢を立て直します。

一気に畳みかけられてもおかしくない場面でしたが、上手く回避していました。

気をつける点は、後ろに壁(ミット)がありもう下がれない状況で固まってしまうこと。

これだけで一手遅れます。

持ち手側は選手がバックステップしたら同じく下がってあげないといけません。

ボーっとしてたら詰まってしまい練習になりません。

持ち手は練習の意図を考えて、選手が浮いた時にだけ止めてあげることです。

攻防してる時は流れに沿う必要があります。

サイドステップしたらついていき、選手の仕掛けが足りない時は、後ろからプッシュし教えてあげないといけません。

相手のリズムを読む練習でもありますので、気を抜かないことです。

シンプルなんですけど良く考えられたメニューだと思います。

固まった時、浮いた時に後ろから教えてあげることで、客観的に持ち手が知らせてくれます。

自分一人では気づきにくい部分をサポートしてくれますね。

普段から選手の動きをよく観察して、弱点克服する方法をずっと考えてるんだろうな。

指導者の創意工夫です。

フルスピード、本気の突き、蹴りでの練習。

コートの中を4人が目まぐるしく動いています。