ブログ

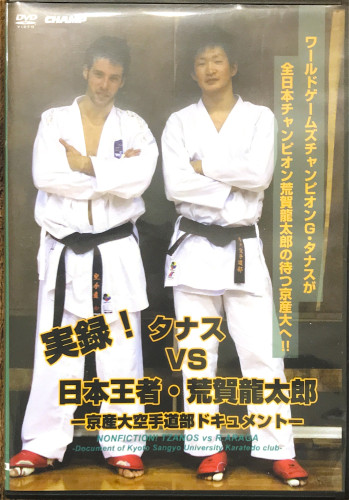

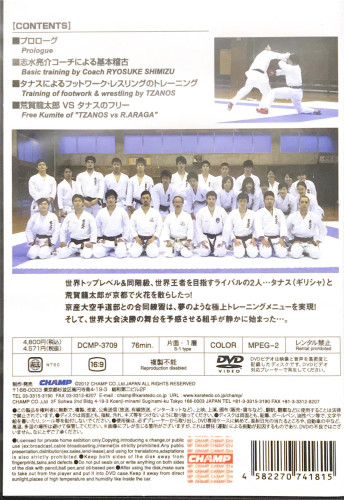

実録! タナス VS 日本王者・荒賀龍太郎 -京産大空手道部ドキュメント-

こんにちは!

夏季休暇中、PCの前で空手のDVDで勉強していますが、まだまだ観てないのが順番待ちしている状態です。

稽古が週2ペースで入ってるので放出する機会があまりありませんので、大型連休の時に吐き出しておかないと。

実にタナス選手のDVDは5本所有していて、ブログ化していない残りの1本はベスト空手シリーズ。

大昔に既に観ていますが、こちらの方はまたいつの日かブログにアップしたいと思います。

1・プロローグ

2・志水亮介コーチによる基本稽古

3・タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング

4・荒賀龍太郎 VS タナスのフリー

【プロローグ】

このDVDが発売されるより以前に出されていましたセミナーの様子。

タナス・フラッシュの2本。

基本編・応用編の紹介映像が10分程度流されていました。

過去のブログで上げていますので割愛します。

京都産業大学に到着したタナス選手。

部員と挨拶を交わします。

タナス選手の先生の流派が松濤館流とのことで、日本の空手に興味が高かったと一言ありました。

【志水亮介コーチによる基本稽古】

荒賀選手の横に並び、京都産業大学の生徒とともに固定式基本を行っています。

内容はこんな感じ。

・前屈立ち:左右の逆突き

・閉足立ち:片足逆突き

・閉足立ち:正面蹴り

・基立ち :正面蹴り + 逆突き

・基立ち :回し蹴り + 逆突き

・基立ち :左右刻み突き

面白かったのは、八字立ちの状態から瞬時に腰を落とし四股立ち突き。

これは、月井 新先生の「競技の達人」シリーズの瞬間脱力の練習方法と全く同じでした。

剛柔流の古川 哲也先生のクルルンファセミナーのDVDでも練習方法として触れられていました。

両掌底押え受けを八字立ちから瞬時に四股立ちを取る挙動でした。

高速落下する際、肩が上ずらないようにするためです。

落下の瞬間チカラ強い突きを出すには力んでいてはいけませんので、取り入れてるんだと思います。

ここからペア練に移ります。

中段逆突き:捌いて返し(刻み & 逆上)

足払い :ワンツー

足払い :逆逆

志水亮介コーチの指導が入ります。

ペア相手と前拳を握りあい、相手を引きつけながら自らは膝の抜きを使って下から逆上を狙う入り方を指導されています。

後ろ足始動だと「起こり」が出て、察知されてしまうから。

突きの軌道は斜め上を狙うように。

荒賀選手の逆上は残心とともに相手と密着し間を潰しますが、

一方、タナス選手といえば残心のタイミングでスイッチしながらV字に距離を取っていました。

どっちがどうとかでは無くてスタイルの違いが見て取れました。

このあとワンツーの打込みタイム。

ここでも違いが。

スピードに乗ったワンツーを繰り返す荒賀選手に対し、タナス選手は一本いっぽん異なるタイミングでワンツーを打込んでいました。

左右の振りから入ったり、

肩を少し動かして惑わしたり、

強めのプレスを挟んだり、

手と足でフェイント入れたり、

前拳をダランと下げた脱力状態の中から一気に踏み込んだり、

観ていて勉強になります。

しかも必ず3歩以上の高速バックステップで残心取っています。

【タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング】

京産大生に指導されています。

まず中段突き。

軸足の膝を前方に向けたエビ構えでした。

この構え方ですと、後ろ足で床を蹴って深く潜れるからでしょうか。

暫く突きの練習をした後、前膝を掻い込み自分の前拳でタッチしながら潜る中段突き。

2挙動にならないように沈みながら侵入するイメージ。

普段観ない入り方かな。

生徒たちもどこかぎこちなく感じます。

次、利き構えに立ち、

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・中段逆突き

指導のポイントは「2」の掻い込みをリラックスしながら高速で行うこと。

また、床の反動を上手く利用することを挙げられています。

それと中段は深く長い距離を突くように。

応用でプラス裏回し蹴りも。

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・上段裏回し蹴り

5・中段逆突き

次はペア練です。

シェアする技は逆逆。

ポピュラーな技のひとつですが、タナス選手のは明らかに他の選手のそれとは違いました。

これをコマ送りのように、かなりかみ砕いて丁寧ね種明かししてくれています。

日本の選手とは違い海外の選手は直線的な組手は行わずパーリングを使っています。

ボクサーのように身体を左右に振ったり、斜めから入ったりです。

まず「フリ」としてタナス選手の入り方は、左右にステップし相手を動かします。

1・前足鼠径部の締めを使いながら中段突きのフェイント

2・左側にクイックに身体を傾け左右の手を上下に入れ替えフェイント

3・今度は右側に身体を傾けてフェイント(これも手の入れ替え)

4・奥拳で相手の前拳を斜め下にパーリングしながら逆上(後ろ足を入れ替える)

このパーリングも前拳ではたいてもチカラ対チカラ勝負になるので、踏ん張られてしまい意味がありません。

踏ん張るチカラをいなすように、奥拳を使わないといけません。

フェイントとパーリングの組合せでドンピシャでスイッチ逆上を極めています。

足のステップは3歩だけ、

1,2の3でスイッチ逆上に入っています。

松久先生の逆逆は相手の "線"を身体ひとつ分横に上手くズラしながら入る方法を指導されていて、トップ選手の試合ともなるとコンマ何秒を競う競技ですので荒賀選手の場合、小指を上に向け肩甲骨開かせて突いています。

小指の向きひとつで肩甲骨の可動域が広がるので少しでも速く突くことが出来るからです。

タナス選手のは海外選手らしく持ち前の身体能力の高さを活かした横の揺さぶりから入る突き技の指導でした。

月井先生曰く日本は真っ向から勝負するIの組手に対し、海外の強豪選手は斜めから入るXの組手と表現されていました。

次の技は刻み蹴り。

タナス選手の入り方は2ステップでした。

後ろ足を素早く半歩寄せて2挙動で入る方法で荒賀選手はノーモーション。

これはちょっと意外でした。

スピード勝負の組手競技において、挙動の数が少ない方が早いに決まってると思いますがタナス選手は後ろ足をクイックに動かせばオッケーとのこと。

またこの蹴り方の方が相手がバックステップしたとしても、深く追いかけられると言ってます。

練習方法はペア相手に刻み蹴りし素早く残心。

追いかけてきた相手に追撃の「裏回し蹴り」もしくは「中段カウンター」

面白かったのは、ペア相手と交互に刻み蹴りをフルスピードで何度も続けていたこと。

蹴ったあと、蹴る前の位置に戻っています。

しかも正確に。

3つ目のエクササイズは投げ。

ルールが変わる前のセミナーでしたので内容は割愛します。

両手で掴んで投げています。

【荒賀龍太郎 VS タナスのフリー】

駆け引きの中から刻みを取ろうとするタナス選手に、前で潰しポイントを奪う荒賀選手。

なんという当て勘。

ドンピシャのタイミングです。

展開を作るのは大体タナス選手。

動いて隙を見つけては果敢に技を仕掛けるといった感じですが、一手速いのが荒賀選手でした。

途中タナス選手も、投げから突きに繋げて一本奪ったり。

逆体(サウスポー)にスイッチしたタナス選手に、今度は荒賀選手が前拳でパーリング。

荒賀選手の高速刻み突きをダッキングで上手く回避したり、フェイクの刻み蹴りをスウェイでかわしたりボクシングのエッセンスが多分に含まれています。

全体を通じて感じたことですが、タナス選手は終始リラックスした状態から技が飛んでくるので、攻撃に入る瞬間が分かりにくく感じました。

固い動きや獲りに行く気配が満々だと、それが余分な動きとなって相手に察しられてしまいますが、とにかく柔らかい印象。

途中、互いの手の内が分かりだしたところで、お見合いの時間がありましたが、状況を打破したのがタナス選手の「裏拳」

荒賀選手が完全に居ついてしまい反応すら出来ない程のスナップの効いた芸術的な裏拳でした。

荒賀選手の強烈なプレス。

プレス後の反応を見て、次の技に展開するつもりだったと思いますがタナス選手が、ほぼ同時に反応して逆突き上段を極めてしまいました。

スピードを活かしたプレスでしたが、反応の良さと人間離れした瞬発力でタナス選手が極めています。

荒賀選手の攻撃を良く見ながら、あらゆるボクシングテクニックを駆使し有効打を与えないディフェンス力。

先の先で取ることも出来る程の瞬発力。

後の先でもしっかり獲れる反射神経。

これを不要な力感無くノーモーションで繰り出し、しかも両構えでやってのけます。

こういった技術交流は良いですね!

競技のレベルアップにも繋がるし、トップどころが地方の至るところでセミナーを開催されることで底辺の拡大にもなります。

合間にプチインタビューがところどころ挟まれていました。

Q1・練習量はどの位ですか

A1・大会シーズンの半年前は筋トレなど主にパワーをつけるトレーニングを始め、スイミングや他のマーシャルアーツなどもそうです。大会前の1ヵ月間は空手だけを行っています。

Q2・組手の練習だけではいけませんか

A2・試合の練習だけではいけないと思います。もちろん試合前はそれで良いです。でも試合が無い時期には他の色々なものを取り入れた方が良いです。

気持ちを開いて自由に考える事は、組手の試合においてより良い結果に繋がるはずです。特に子供はそうだと思います。

Q3・日本の空手をどう思いますか

A3・最初に日本人はとても強いです。強いハート、サムライスピリッツがあり突き技はとても強くて速いです。でも私の考えですが突きと同じように重要な蹴り技、投げ技、ディフェンスを見失っているように感じます。空手は1、2年でどんどんルールが変わります。どこが変わったのかしっかり観て研究し、違う新しい練習を取り入れていく必要があります。古いものは古いです。それはテクノロジーの進化と同じでトップに立ちたいなら、それに対応していかなければいけないと思っています。多くの国はそれに対して憧れがあります。ただ、新しいこと、練習を取り入れるだけだと思います。

“無傷で勝つ”

タナス選手の組手を見て感じたことでした。