ブログ

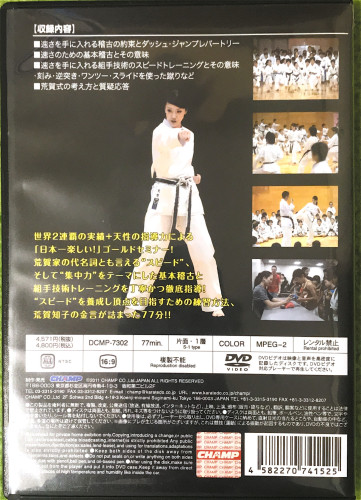

荒賀知子のHIGH SPEED LESSON -体幹・スピード・技術のレベルアップ編- 2/2

こんにちは!

セミナー後編は基本に沿った技術指導に突入です。

ひたすら基本を磨き上げる作業に徹しています。

荒賀 知子先生が小さな頃から、基本を大事に指導を受けていたのが十分伝わる程の拘り方です。

3・速さを手に入れる組手技術のスピードトレーニングとその意味 ・刻み・逆突き・ワンツー・スライドを使った蹴りなど

4・荒賀式の考え方と質疑応答

【速さを手に入れる組手技術のスピードトレーニングとその意味 ・刻み・逆突き・ワンツー・スライドを使った蹴りなど】

荒賀道場で培った練習体系。

スピードが上がった秘訣を伝授されます。

ペア相手と前足が触れ合う程度の間隔を取り、20本交互に中段突きを全速力で突いています。

道着をかすめるように寸止め。

ペア相手は前拳を相手の顔に向けておくこと。

荒賀先生の中段突きは自身の前拳で相手の刻み突きを払いながら入る方法を取れれています。

当然、刻みで失点をしないためですが、欠点は突きの威力が半減してしまうこと。

半減する事に捉われずスピードで補う意識で「強く」「速く」と指導されています。

突きもその場で突かず、前足を前後にフルスピードで動かしながらです。

同様に刻み突きも。

奥側の拳は反動で開かないこと。

なぜ奥の拳が開くとダメなのか?

例え刻み突きが抜けたとしても胸元に残しておけば追撃が出来るから。

刻み突きの入り方でひとつ面白い指導が。

前足を真っ直ぐ相手にぶつける入り方がセオリーですが、前足のアウトエッジを相手にぶつける入り方です。

身体が完全に半身になることにより、刻み突きの距離がさらに遠くに伸びます。

また腰も強く入れることが出来るので、全身のチカラを拳に伝えることが出来ます。

真半身で突く利点は伝えていますので、道場生は理解出来ていることと思いますが、足元の向きまで変えてしまうことは全く意識していませんでした。

収穫です。

胸だったら胸。

喉だったら喉。

顎だったら顎。

1点集中でフルスピード且つパワフルに20本*3セット突きまくっています。

荒賀先生の言う「全力」とは、20本全力で突き終わったら倒れるくらいを指します。

要するに一つひとつのメニューを全力で行い、あとの体力を残さないように取り組むという意味です。

次ワンツーです。

足のタップは2回鳴らしても良いし1回でも構わないとのこと。

1(刻み)・2(逆上)と突いていては、ワンとツーの間を抜かれます。

可能な限り間を無くすこと。

「刻みを追いかけるように逆上を伸ばす」

これはどの道場でも共通事項だと思います。

「これしたらアカンで!」

「2個同時についたらアカンで!」

テンションが高まってくると自然と出てくる関西弁。

親近感湧いてきます。

グルグルと周りの稽古を見渡しアドバイスされています。

スピードに乗ったワンツーしている人がいますが、上体が大きくブレています。

モーションが大きくなるので注意。

顎もしっかり締めて。

改めて荒賀先生が高速ワンツーのお手本でした。

突きの後蹴りに移ります。

前足での刻み蹴りでした。

突きは身体を動かさなくても素早く出せますが、足(下半身)は身体の中でも大きなウェイトを占めています。

なので動こう(蹴ろう)とすると、相手は気づきます。

対戦相手は人形じゃありませんので、蹴りの気配を察知すれば避けるか詰めるかのどっちかしてきます。

気づかれないように蹴らないといけませんので、突きよりも極めるのが難しいのでポイントも高い訳です。

突きもそうですが、モーションを無くした蹴り方をマスターしないといけません。

なので寄せ足はせず、送り足が使えないといけません。

上体の構えは崩さず、前足主導で蹴る。

蹴りに入る瞬間、力んで身体が開く生徒も居ますが、これすると相手に気づかれます。

モーション無くすと相手は反応が遅れる。

遅れると自分に有利になる。

ペア相手はノーガードでお腹をさらけ出し、送り足での刻み蹴りをフルスピードで出す練習方法を指導されていました。

これ練習せなアカンな。

この蹴りの目的は4つあります。

・中段蹴り技有り(2ポイント)を狙う。

・間合いを伺い入ろうとする相手をけん制する動きに使う。

・刻みで獲ろうとする時の撒き餌に使う。

・相手の意識を上と下に散らす。

相手が「行こう!」とする瞬間、前で合わされたら容易に入ってこれなくなります。

「前で潰す」

突き技は自分の手が届くところまで接近しないとポイントにはなりません。

自分の手が届くという事は勿論相手の手も届きます。

突かれるかも分からない距離まで接近するのは当然リスクも伴いますので、送り足の刻み蹴りで間を詰めるのが有効です。

腕は射程の外から伸びてくることはありませんが、蹴りは軸足の使い方ひとつで突きよりも外の間合いから入ることが出来ます。

蹴りの利点を上手く使った駆け引きのひとつと言えますね。

勉強になります。

映像を観て内容を理解し文字化する事で、さらに強くインプットされます。

学びを次の稽古に活かして生徒を育てなくてはいけませんね。

中段蹴りを狙う位置についてですが、相手の構えた腕を蹴ってもポイントにはなりません。

構えた奥拳と帯の間を「なにくわぬ」顔で目線を下げず蹴ること。

帯より下は反則ですので要注意。

送り足に慣れてきた頃足を見て、距離を伸ばします。

足上げても届かない距離まで間を広げて、強く床を噛みながら軸足のスライドを使います。

前で足を引き上げるような意識ですね。

腸腰筋鍛えて足の引きつけを強くする必要があります。

要点は3つ

①構えを崩さない(モーションが生まれる)

②寄せ足しない(2挙動になり遅れる)

③真半身(腰を捻って蹴るので)

別にポイントにならなくても、刻み蹴りで牽制出来れば相手は入って来にくくなり試合の主導権を与えません。

60秒間の中でリスクを伴う攻め一辺倒にならず、相手の嫌がることを挟むことで試合のイニシアチブを掴むことも有用です。

なにより、相手の入りを察知出来る反射神経があっての話ですが。

ペア練では、この刻み蹴りを後ろに下がりながら連続して蹴っています。

下がり過ぎず詰まらずに蹴り手のストロークに合わせながら上手くタイミングと距離を合わせてあげる能力も必要です。

次の指導は「蹴りの組手」

ルールはこんな感じ。

・攻撃は蹴りのみ

・互いにひとつずつ技を出す

・両手でガード

・逃げて受けない

「打って捌いて」をリズミカルに行います。

蹴りって怖いけど、逃げるから当たると痛い。

前で潰すと相手の方が痛いので前に入ろう!

蹴りの威力が一番増すのは足が伸びきった時なので、その前に前で潰すと蹴った方の脛が痛いよ。

「蹴りの恐怖心で顔を背けるからもらう」

このようなアドバイスです。

突き指にだけならないよう、気をつけながら左右の足でいろんな蹴りを出す練習でした。

これも間を置かず交互にリズミカルに、しっかり両手でガードしながら相手の目を見ながら行います。

蹴ってくる足を見ると絶対に遅れますので、相手の目を見て蹴りを受ける。

相手の目を見ていればどこを狙った技かが分かるとのこと。

これもやらないといけないメニューですね。

2人組となり30秒高速で行っていました。

今度は3人組となってのスピード強化メニュー。

自分が中央に位置し、半歩踏み込む程度の距離に前後に台が組手構え。

これを30秒間高速で突きまくります。

利き構え / 逆構え

これで行います。

遠心力で自分の身体がフラフラしてしまいますが、フラフラしないように。

焼き鳥の串がぶっ刺さった状態且つ頭の高さも変えないこと。

顔の振り向きが遅いと「次」の技に移れませんので、ここも意識するポイント。

同じ3人組で上段刻み蹴りも収録されています。

同じように前後に配置し自分は真身の姿勢で、左右に対し前足で刻み蹴りでした。

今度は上段回し蹴りを足を入れ替えながら振り返って高速で蹴ります。

【荒賀式の考え方と質疑応答】

1・今日の内容は基本に沿ったものばかりだが、一足飛びには自分の身にはつかないから。ウィービングや裏回し蹴りのような難しい技は基本が出来た上でのこと。

2・保護者の厳しさはかなり重要なことで、厳しく育ててもらったからこそ今の自分があると感じている。親も子に徹底して厳しくしてあげてほしい。

3・表彰状の一番高いところに立った人にしか分からないことがあるよ。

Q1・「練習が厳しい分、大会は楽しんで」と指導者は言われるが大会を楽しむためにはどうすれば良い?

A1・勝つ喜び・負ける悔しさを知ったのは大学生の時。親元を離れて自分のチカラ、自分の考えで勝つことを考えだしてから、一戦一戦勝てる楽しみを見つけました。

Q2・大きな大会や試合に勝つためには練習以外には何が必要?

A2・ 練習が一番大事なのは当然ですが、いくら技術を磨いてきても当日緊張で身体が動かないとかプレッシャーやストレスで自分が負けてしまっては何の意味も無いと思います。

それをどう上手く逃がすかだと思います。「やる時はやる・遊ぶ時は遊ぶ・休む時は休む」メリハリが大事です。

Q3・大会で優勝した後に次の大会へ向けてはどの様にモチベーションを保つのか?

A3・「負けを受け入れること」

ある年下のライバルに負けた時、負けを引きずっていたり負けを認めたくなかった自分がいた。2年かかったが自分の足りない部分、劣っていた部分を受け入れそこを克服することに意識を置いたらモチベーションを立て直せた。

今回のセミナーは基本の徹底といったところでしょうか。

基本が出来ていないと応用も効きませんので、小学生の内にしっかりと土台固めをするべきでしょうね。