ブログ

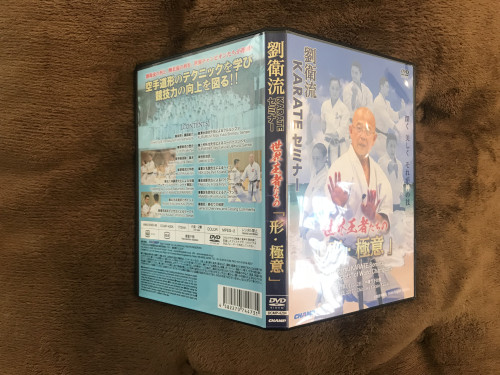

劉衛流 KARATEセミナー 世界王者たちの「形 ・ 極意」 4/4

こんにちは!

収録時間3時間弱。

劉衛流セミナーいよいよラスト。

なんとも豪華なセミナーです。

セーパイ・クルルンファ・スーパーリンペイ・アーナン・パイクー・ヘイクーを超トップどころに直々に教えて頂けるなんて。

こんなにも内容盛りだくさんなセミナーが関西で開催されるんであれば是が非でも参加します。

11・喜友名 諒先生によるヘイクー

12・金城 新先生によるパイクー

13・喜友名 諒先生によるアーナン

14・総括・終わりの挨拶

【喜友名 諒先生によるヘイクー】

基立ちは前膝を若干内に入れ、つま先の向きも軸足と同方向に向け腰を締めます。

セミナーは分かりやすくて良いですね。

文字化する作業の中で理解が更に深まります。

基立ちからの2連突きは、上段下段ともに正中線を狙うこと。

突き・引き手・軸足のタイミングを合わせる事は道場でも口を酸っぱくして指導していましたが、喜友名先生の場合、さらに腰の締め。

ここも意識付けされていました。

”手” だけじゃなく ”足” でタイミングを合わす。

ここで腰が高いと浮いて見えますので、「下」にです。

喜友名先生が生徒の正面に立ち、帯の先端を握ります。

2連突きしたタイミングで帯をムチのように打ちタイミングと腰を締める意識を持たせていました。

この指導方法、取り入れたいな。

第1挙動、上下の連突きをひたすら繰り返し稽古されています。

前に出た時の腰の締め具合を伝授されています。

この挙動を3回繰り返した後の、右方向に四股立ちとなり突きを入れる場面です。

右基立ちで立ち前足の捻りを強く取り、瞬時に移動足で壁を作ります。

何気なく行っていた挙動ですが、やはりセミナーの良いところは強さとスピードの上げ方。

もっと言えば腰のキレを使って、もう一段上のテクニックに昇華させる方法を学べます。

ヘイクーを試合で打つかって言ったらまず選択しないと思いますが、このようなテクニックはいろんな形の場面場面で応用を効かすことが出来ます。

基立ちから90度方向転換して四股立ちする形はヘイクーくらいしか思いつきませんが、意識すべきポイントは掴むことが出来ました。

”第5,6挙動”

ヘイクーの中で私が最も苦手とする挙動です。

左四股立ち / 左下段払い

↓

左基立ち / 左上段受け + 右中段突き

↓

左基立ち / 左上段突き + 右引き手

糸東流の上段揚げ受けとは異なり、どちらかといえば和道流の中段横受けに近い感じで拳と肘が縦一直線にして受ける独特のカタチ。

これにてこずったしリズミカルに上段受けした手で突きに変化させます。

これを4拍子で繰り返し指導されています。

新たな学びは四股立ちに入る瞬間、寄せ足するとのこと。

バッサイ大の四股立ち突きと同じ要領でした。

四股立ちと基立ちの連続移動を軸をブラさずに行いますが、体育館のラインテープを上手く使って指導されていました。

私が苦手とする理由に受け即攻撃の形に打ち慣れていない事に加え、四股立ちと基立ちを左右の足で連続で2回ずつ行うところ。

それこそ何度も繰り返すうちに段々挙動が滑らかになってきましたが、このセミナーでは腰の締めが普通に加わります。

”第7挙動”

相手の攻撃流し受けて、さらに引き込みながら肘当てを行うタイミングでまたもや腰を強く捻り四股立ちを取ります。

これも何となく四股立ちになりながら腕を引き込むイメージで打っていましたが、どうにも迫力が出せずにいた挙動でした。

これも共通する身体の使い方。

四股立ちって足を大きく広げて腰を落とすイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、これではただの四股立ちです。

腰の捻りが加わるだけで、ここまで技が変わるのかといった感じに仕上がって見えます。

大きな気づきです。

”第8、9、10挙動”

四股立ちで肘当てをした後、正面に一本足で立ちあがりますが、ここもただ立つだけではありませんでした。

右足(軸足)をスッと前に出し相手に圧をかけ立ち上がります。

圧をかけ立ち上がり、圧をかけたまま前方に移動し瞬時に右方向から向かって来た敵の顔面を鷲掴みにして、中段上げ突きと前蹴り・掌底突きの波状攻撃です。

ここまでお読みになられたらもうお分かりだと思いますが大事なのは手技よりも立ち方。

全て腰を入れて締めています。

腰が入っていないと技がペラく説得力に欠けます。

技に重みがないと競技でも評価されないことでしょう。

圧のかけ方と立ち方を緩急をつけながら表現されています。

緩急を取り入れると形に深みが増しますね。

これを左右に行いますが、回る時も溜めを使って沈みながら(喜友名先生は用心深くと表現されています)シャープに。

おっと目付は、掌底当てした敵をにらみつけながら、一気に転身です。

”第11挙動”

セーパイで出てきます弁足立ち。

パワーを出すコツを指導されています。

左基立ちから左足を正面に動かし素早く右足を引きつけます。

ポイントは右足の引きつけの速さとともに左足のプレスの強さ。

プレスが強いと立ち方が極まるとのこと。

これもただ何となくやってた挙動でした。

この後の挙動は合わせ突きや、足払い等が出て最後は『仁王立ち』

この一連の攻防、ヘイクーの中でも手こずった覚えがあります。

覚えるのに時間かかったな。

”第14、15,16挙動”

ここも苦手だった挙動です。

『暗夜の位』から立ち上がり、右前蹴りと右上段受けを同時に行います。

引き足とともに、両拳引き手を取り合わせ突き。

次に左掛け受けしてエンピ当て。

この時の運足がどうにも苦労しました。

ここをDVDではゆっくり丁寧に収録されていましたので大助かりでした。

動かす足は

右(合わせ突き)

左(掛け手受け)

右(エンピ当て)

の順でした。

謎が解けましたので暫く練習してました。

エンピ当ての後、両足とも少し下がりながら右上段突きを入れますが、腰の切り替えしを使う事で肘のスナップが生み出されます。

そのスナップを利用して右上段突きを入れるといったテクニックを紹介されています。

エンピ当てした方の手で突きを入れますが、ここも苦労した覚えがあります。

セミナーDVDは技量と理解力が上がり大変助かりますね。

【金城 新先生によるパイクー】

昔、アーナン以上に打ち込んでいたパイクー。

劉衛流の形の中でも特に好きな形です。

セミナーでは、劉衛流独特の構えから。

”オーバーアクションせずシンプル” に。

どのセミナー観ても佐久本先生の教えを皆さん守られています。

海外の選手が劉衛流の形を打つシーンを良くみかけますが、残念ながら違いますね。

”第1、2,3,4,5挙動”

一足二拳の間合いですが分解では、正中線をズラして攻撃しています。

この連突き、手だけで突く人が多いようですが下半身のパワーを使うこと。

例えば左足前の基立ちでしたら、右腰を切るといった具合です。

腰の入っていない立ち方を "ぶっきら棒” と表現されています。

一つひとつの立ち方がチカラ強いのは腰の締めが極まってるから。

無意識に流しているとペラペラの形になるので要注意です。

四股立ち突きの挙動で「竹とんぼ」を飛ばす感じと表現されています。

なるほどっ!

あまりしっくりいかず、極まらないなと思っていたのですがコツをレクチャーされています。

腰を切る感覚を頭で理解出来ました。

”第6挙動”

四股立ち突きのあと相手の顔面目掛けて裏打ちしますが、打つ位置は鼻と唇の間の人中という急所とのこと。

”第7挙動”

後方に向きを変えますが、これまでの形で習った方向転換を用います。

「下半身を沈ませ」

「前方に目付を残し」

「コマの回転のように」

素早く回ります。

回る時も右手リードで左手は下から持っていきながら。

”第8,9挙動”

左右に四股立ちとなり上段流し受けからの連突きをしていますが、

糸東流の上段揚げ受けとは異なり肘を支点に開手で縦一直線です。

「受けるや否や」攻撃に転じます。

”第11挙動”

前屈立ちを取り右エンピ当ての挙動ですが、真身では相手に届きませんので半身を深く取り相手の鳩尾を狙います。

半身でエンピ当てした後、素早く真身に戻り両手鶏口拳を取ります。

糸東流でいうニーパイポの一本拳と同様です。

親指でしっかり人差し指をロックさせ握りますね。

ここから相手の脇腹を抜いています。

決して直線的に入らず、やや両肘を曲げ脇腹を狙うことが重要です。

体幹ボールをお腹で包み込むイメージと表現されています。

”第12、13挙動”

鶏口拳で相手に攻撃を加え後方の敵に目付を行いますが、倒した敵が立ち上がって来ないかしっかり睨みつけ「山かげの構え」を取ります。

静と動で動きにメリハリをつけるとのこと。

四股立ちとなり、右手は頭上の高さ左手の甲越しに相手を睨みつけて構えます。

パイクー以外では観た事の無い独特の構えです。

山かげの構えから腕を取り、右手半打拳で相手の眉間を思いっきりぶん殴ります。

この時の足の踏みかえがなかなか難しく苦労した覚えがあります。

中段と下段への連続開手受け。

これを一足二拳の間合いで右足・左足の順に運びます。

”第14、15挙動”

「暗夜の位」

膝をつけずしゃがみ拳2つ分のスペースを作ること。

立ち上がると同時に上段揚げ受けと正面蹴りしますが、ここで違いを見せる方法を説明されています。

右足で蹴る瞬間に身体を左に捻じり、蹴り足の着地とともに連突きを今度は右に締め直します。

連突きの後、下段払い受けに入りますが前述の「竹とんぼ」の要領で四股立ち下段払いにキレを加えています。

この四股立ち下段払いはセイエンチンで活かせるテクニックです。

これは新たな学びでした。

”第16、17挙動

正面蹴りと下段払いを攻防一体で行い、またもや鶏口拳が出てきます。

鶏口拳に入る直前に下段払いを挟みますが首里手のような直線的な技の入りではなく、那覇手特有の円運動を使った入り方を意識するとのこと。

蛇がうねうねと歩くような軌道で突く「蛇行突き」

蛇行突きの相手の肋骨をえぐるように手首を起こします。

この一連の攻防はパイクーで最も苦労した挙動だったことを覚えています。

”第20挙動”

後方から襲ってきた相手に対し、真半身で手刀で払いながら蹴上げを攻防一体で行います。

右追い突きを手刀で払い、がら空きとなった右脇を蹴り上げています。

パイクーの講習を終えた後、佐久本先生のお言葉がこちら。

「形を終える時は最後まで用心深く、スーッと終わる」

「2拍子で形を終える人は空手を分かっていない」

「協応動作で下枝と上肢を一致させる」

リズム感と迫力がある打っていて楽しい形です。

【喜友名 諒先生によるアーナン】

いよいよラストです。

4回に分けて書きましたが内容が濃すぎて、とにかく時間がかかり疲れました。

5回いや6回に分けて、書き上げる方が良かったな。

見通しを誤りました。

”第1、2,3挙動”

初っ端の掌底当て、正中線をズラしながらジグザグに入ります。

劉衛流の基立ちの幅は「一足長」

一人ひとり異なりますね。

基立ちの膝の曲げ具合も糸東よりもやや深く、松涛館に近いくらい膝を折ります。

ここで大事な一言がありました。

流派によって微妙に立ち方は異なりますが「基立ちが軽いと技に説得力が無いので前足に体重を乗せ技に重みを出す」とのこと。

また、前足のつま先は軸足と同じ方向を向かせます。(外に向かず内側)

”第4,5挙動”

正面蹴りと貫手を同時に行いますが、貫手が疎かになりがちとのこと。

しっかり相手の肋骨を捉えるようにチカラ強くです。

”第9,10、11,12挙動”

中段と下段の開手受けを行いますが動きを区切らず流れるように受けから蹴りを繋げます。

上段掌底当ての後も流れを切らず横に体を向けます。

この一連のキレ・メリハリはさすがです。

何度もこの挙動のお手本を披露してくれていますが、パワー溢れる動きにジワーっと滑らかに体を入れ替える動きを観ているとしびれてしまいます。

言葉では言い表しにくい部分ですが、とにかく味が有って私好み。

尋常じゃない腰のキレ、骨が砕け散るんじゃないかと思うくらいパワー、それでいて緩急も兼ね揃えています。

”第16,17,18挙動”

両手一本拳から、

①中段肘当て

②中段手刀打ち

③上段裏打ち

と連続攻撃に入りますが、スピードに捉われ過ぎて技を雑に誤魔化しがちとのこと。

一つひとつの技を肘のスナップを効かせてしっかり出すようにとアドバイスです。

ここでの立ち方は、

基立ち → 四股立ち → 基立ち

ヘイクーでの指導と同じく、軸足側の腰を思いっきり捻ること、移動足側の逆腰です。

ホントに細かいところですが、この細かい部分をひたすら磨き上げることで、人との違いを生み出します。

どこを強化するかが分かった。

分かったら試す。

それを生徒に理解させる。

何度も意識して稽古し完成度を高める。

道場稽古がこのレベルにまで達するとホントに楽しくなると思う。

生徒一人ひとりが、コツコツと勘所を部分稽古で磨き上げ、それを生徒同士でシェアし合う環境。

そんな道場が理想です。

”第22挙動”

アーナン最大の魅せ所。

鷲掴みで引きずりこんでからの下段蹴り、肘当て、下段手刀打ちの攻防。

ヨーロッパの選手にありがちなのは、腕力に頼った技。

そうではなくて、ここでも逆腰でした。

あまりにも腰のキレが素早過ぎて、何をどう動かしてるのか残念ながら理解出来ませんでした。

一番苦手なところだったので悔しい、、

逆腰入れることで、コンパクトに強く速く技を出せるとのこと。

喜友名先生も苦手と仰ってました。

今年はアーナンをもっとシャープに打てるようになりたいな。

ホントに好きな形です。

【総括・終わりの挨拶】

佐久本先生のお言葉です。

・空手はムダな動きをしない、これは鉄則です。

例えばどんなことかと言えば相手と対峙した時、自分の拳を少しでも引き力を込めようとしたら相手は直ぐ感じ取ります。

形を打つ時も同じで肩で呼吸するような動きはしてはいけません。

相手に次の動きを読ましてはいけません。

中段横受けした時に、肘はお腹から拳一つ分空けます。これを『いっきょけん』と言います。

セーパイで説明すると、

下段払いから横受け、横受けから掛け手に移行する際、肘を支点に技に入ります。

この時に肘が動くことを「オーバーモーション」と定義されています。

理由は至ってシンプルで、相手の攻撃は自分の身体の中(ストライクゾーン)です。

ストライクゾーンから外れたところに腕が動いていては相手の攻撃を防いだり、捕まえたりすることが出来ないからです。

理にかなっていない動きです。

また相手が正中線を攻撃してきた場合、中段横受けで受け腰を入れることで相手の腕を枠(ストライクゾーン)の外へ外すことが出来ると説明されています。

ここでの腰を入れるとは、突きで説明すると逆腰を入れて突くイメージと同じに見えます。

これを受け技にも用いています。

腕の力だけでは相手の突きは受けきれませんので腰の力を伝えるようです。

「このように空手を表現してほしい」

運足もそうです。

横から三戦立ちで移動するシーンが収録されていますが、ただ三戦の立ち方で移動するだけでなく下半身から入り、しっかり締めること。

道場で取り入れているお尻歩きと同じ。歩くごとに左右の腰を切り返されています。

「空手は深み・美しさを美意識を持ち、武道の本質から外れないように表現してください」

流派を守るのはそれぞれの流派で守れば良い。

競技の世界(WKF)に行き自分の世界(自流派)から外れたら、自分たちの流派のものでは無くなります。

皆(世界)の共有財産です。

劉衛流の形は劉衛流だけのものではありません。

だから自分の基にアーナンを習いたいと来たら私は提供します。

門下生にも学びに来たら全力で教えなさいと伝えています。

そうすることで指導を受けた人がまたそれぞれの道場に持ち帰り広めてくれます。

私はスポーツ空手を教えず伝統空手を教えます。

皆さんの手でそれを磨き進化させてほしいなと思います。

それにしても学びが多い。

自分自身もっともっとレベルアップしたいし指導の引き出しを増やし、生徒を成長させてあげたいと強く想います。