ブログ

HAYATE 拳サポーター

ミニハードル

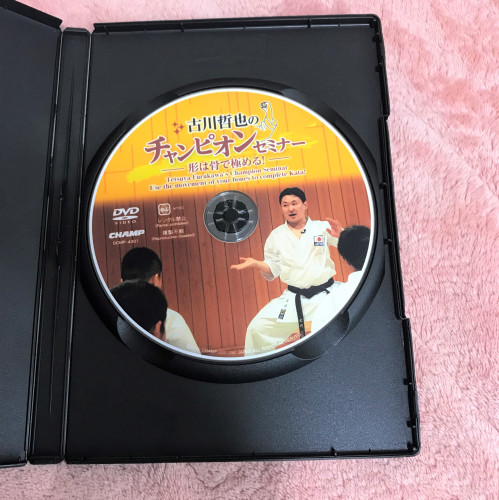

古川哲也のチャンピオンセミナー -形は骨で極める! スーパーリンペイ

こんにちは!

古川 哲也のチャンピオンセミナー スーパーリンペイ編です。

糸東流のスーパーリンペイとは、異なる部分が多いですね。剛柔流の方は一度も打ったことがありませんが、通じる部分も多々あるのではないでしょうか。

では、形の流れに沿って注意ポイントを列挙してみます。

「最初の突き、受け」

①肩が動くスピードが速くないと突きが速くならない

②肩肘を同時に出すが、肩が上がらないように注意する

③突き手は上がらず、受け手は引かず必ず同じバランスで突く

④引く時は、スナップを使う

⑤組手逆突きの引き手と同じ感覚で引く

⑥突き止めは拳をしっかり握って突ききる

⑦突き止め後、両手を寄せて返す動きは、相手に掴まれた手を立てて手首を返しながらやや前方向側で外す

「回し受け」

①道着を叩いて音を出すことは技術面がマイナスとなる

②回し受けでは、道着が擦れる音は自然だが腰を叩いて出る音は意味としておかしい

③相手の突きをずらして返したら、そのまま相手の手を握ったままにしておく

「合わせ突き」

①横受けを早めの位置で出し、肩をスムーズに運んで合わせ突きで極めるとスピード感が出る

②背中のバランスを意識して、両方の突きを合わせる

③受けて引いて突く一連の動作では、肩の動きを止めたりせず引いた勢いのまま突く

「下段受け、逆突き」

①相手の突きを押さえて突くイメージなのでスナップは使わない

「合わせ突き」

①(上の突き)突く位置は筋肉の薄い部分【雁下】乳首の真下

②(下の突き)突く位置は【稲妻】脇腹の急所

「四股立ち」

①四股立ち移動は開きながらも、鼠径部を締めて軸足で極める事で強さとスピード感が増す

②切り返しの時のキレが重要

③左の軸足で極める事と、左に相手を引っ張る事が大事

④相手を左手で引っ張り、右手で鉄槌打ちをするので、その位置がズレないように気をつける

⑤速く突こうとすると後ろ足が引きずられてしまいやすいので、突こうとした瞬間に素早く前に入るイメージで移動する

⑥体を動かした瞬間に前蹴りに入るイメージ

「蹴り、肘当て、裏打ちの連続技」

①四股立ちは前蹴りの後の横の肘当てと同時に極めて、その後裏打ちをする

「四股立ちからの立ち上がり」

①掌底当ては押えた時の引き手の位置からスタートして立ち方と同時に極める

「蹴り」

①胸を張らずに、いつも以上に胸と膝をリラックスさせる事で高く蹴れる

「終盤の貫手」

①相手の【脇影】(脇腹上付近)を突くには、突いてきた手を横にずらすか下からスライドさせるので、三角筋の境目に手刀が当たる 最後は被さる意識で貫手する

「最後の狐受け」

①狐受けは指先を広げるより、揃えて真下に向けると力が強くなる

形の深い部分をマニアックに追及したセミナーです。

1日で3つも教われるなんて、羨ましいかぎりですね。

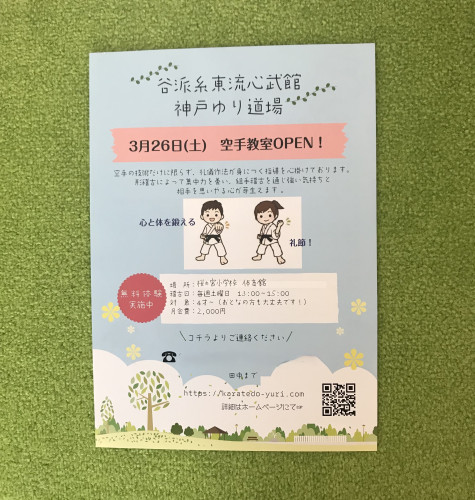

道場生募集のお知らせ!

こんにちは!

昨日のインフォメーションでお知らせしました通り5月7日(土)から、ゆり道場は桜の宮小学校で稽古出来るようになりました。

松宮台自治会館の利用が4月いっぱいまでとなり、途方に暮れていたところお世話になる、私の先生から桜の宮小学校の担当者さんを紹介していただきました。

ほんとに助かりました。感謝の気持ちでいっぱいです。

さて稽古時間の方ですが、今まで通り午前中を希望していましたが既に枠が埋まっており仕方ありませんでした。

13:00 ~ 15:00が正式な稽古時間となります。

生徒数の増加に伴い、習熟度(帯の色)のバラつきが出る事を想定して13:00 ~ 16:00の3時間を利用させていただける事になっています。

これで将来的に、クラス分けが必要になったとしても2部練習が可能になりました。

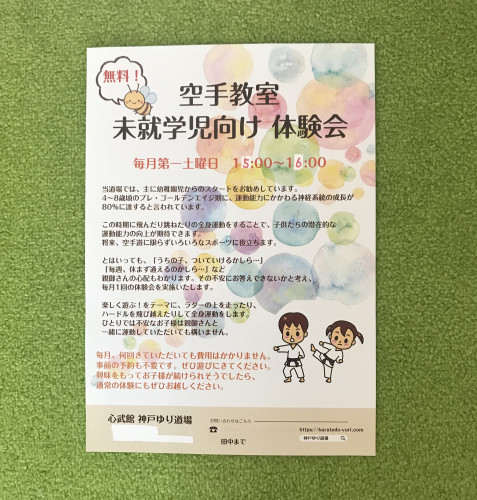

また、第1土曜日に開催する未就学児向け体験会の枠もキープ出来ました。

チラシ配布以降、数件お問合せをいただいていたので継続出来ます。是非ご活用下さいませ。

これで空手に集中出来る環境が整いました!

今まで以上に、ブログやら動画やらインスタやら頑張りますので宜しくお願いします!

ゆり道場 稽古場所変更!

こんにちは!

5月7日(土)より稽古場所が、桜の宮小学校に変わります!

時間は、現在調整中です。(今週中にはアナウンス出来そうです)

神戸電鉄:北鈴蘭台駅より有馬街道方向(北警察署の反対方向)に向いて、徒歩5分です。

駅からの道順を写真で説明します。

北鈴駅前を有馬街道方向に直進

ひとつ目の信号を左折

右奥に学校入り口が見えてきました

ここが入口です 赤い桜のマークが体育館です

つき当たりまで進んで右折します

駐車スペースその1

駐車スペースその2 (トータル10台程度可能です)

この建物の3階が稽古場所となります

(駐車スペースその2から撮影)

稽古時間が確定しましたら、速やかにアナウンス致しますので更新のチェックよろしくお願いいたします!