ブログ

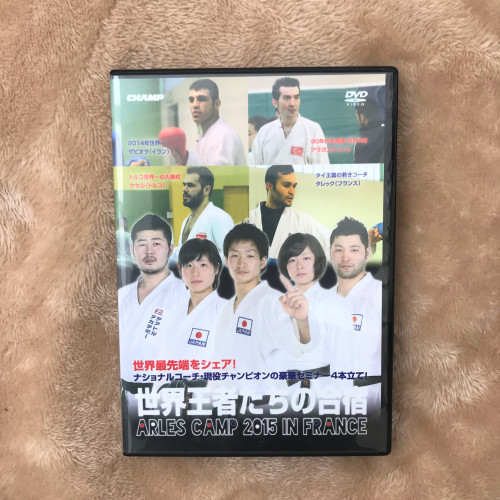

世界王者たちの合宿 -エジプト式最新刻み突き編-

こんにちは!

世界最先端をシェアナショナルコーチ・現役チャンピオンの豪華セミナー4本立て!

内容がとにかく豪華なのでチャプター毎に分けて内容を少しだけシェアしたいと思います。

(2015年発売なので少し内容が古いかもですが)

国際親善が目的のこの空手合宿。

日本・グルジア・アメリカ・イラン・アルジェリア・ブラジル・カナダ・韓国・トルコから参加です。

では内容の紹介です。

エジプト式刻み突きをシェアしてくれるのは、フランスのタレックコーチ。

フランスナショナルチームに7年間在籍し、タイナショナルチームのコーチをされています。

リラックスした緩いリズムでフットワークし、技をお互いに出し身体を温めます。

一般的に安全圏と呼ばれる、遠間からの超ロングの刻み突きです。

「空手は常に進化して技を最新型にアップデートしていきます」

2015年の時点でこの刻み突きを、エジプトとイタリアが取り入れているようです。

身体も腕もリラックスして、構えは降ろしていても良く動きの中から長い突きを出します。

イメージはフェンシングのような突き方です。

リラックスした状態から技を出すので、あえて腕を降ろさせていました。

常に動きっぱなしでコート内をサークル状に動きます。

ペア練習では、相手が遠い間合いから詰めてきた瞬間、刻み突きを放つ練習をレクチャーしています。

台になる方も、時には下がって、時には詰めたりして打たせます。

「間合いで防御」し、組手の駆け引きを行います。

【前脚だけで移動する刻み突き + 逆突き】

先にの述べましたが、力んでいたら前に出たくても動きが重いし遅くなります。

刻み突きを打ったら、相手は下がりますので、そこを逆突きで追います。

それを片足だけで行います。ケンケンでワンツーするって訳です。

この打ち方の利点は力が乗って、より遠くまで突けるから。

身体を柔軟に使って前に出ます。荒賀先生の得意技ですね。

注意するポイントは、間合いの調整です。例えば遠すぎる間合いから入ればカウンターの蹴りをもらいます。

誘ったり間合いで駆け引きして、自分の距離になった時に攻めれば相手の意表をつけます。

【拳サポーター練習】

タイミングと反応の練習です。(ペア練習)

1・拳サポを1ケ床に置き、その周りをフットワークします。

2・相手が前足で拳サポを踏んだら刻み突きで反応します。(フェイントで踏まない時もある)

【刻み突きから裏回し蹴り】

これまでは自分が前に出る練習でしたが、次は刻みの後に相手が来ることを想定し前足の裏回しを練習します。

タイミングは相手の前拳を自分からタッチし、相手が詰めて来た時に引き込みます。

ポイントは、

・膝の抱え込み

・自分の前足も相手に寄せる

・身体を間合いに入れて、引き込む

【コーナー練習】

(ディフェンス)です。

相手の攻撃を見切って、体を入れ替える練習です。

ガードを上げて反応したり、ウィービングとダッキングを上手く使っています。

攻め手:刻み・逆突き・回し蹴り・裏回し

受け手:コーナーを背にし防御のみ

コーナーに押し込まれた状況で良く見かける光景です。

攻め手はプレッシャーをかけ続け、守る側にとっては場外に出れないキツい状況ですが、このようなケースも想定して練習する必要があります。

ポイント

1・スピード勝負ではなく、集中しリラックスする(力んでしまったら身体が反応出来ません)

2・前に出て相手の技をつぶす

3・身体をさらすと足が居つくので、片足を後ろに置いておく(胴と頭を後ろへ倒して守れる)

背を向けたり、身体をさらすと全力で来る相手に当たり負けします。

ゲーム感覚で繰り返していました。

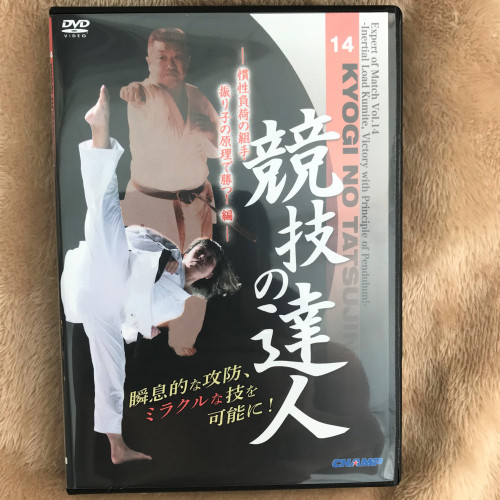

競技の達人14 「慣性負荷の組手・振り子の原理で勝つ!編」

こんにちは!

競技の達人Vol.14 「慣性負荷の組手・振り子の原理で勝つ!編」

タイトルからして難しそうですね、、

要するに、身体を振る事によって重心移動を利用し、力を攻撃部位に集中させます。

首を支点に、下肢だけを振って相手の懐に潜る方法を紹介されています。従来の中段突きの入り方では、身体全体で相手にぶつかっていきますが、動画では足を前方に送る時、頭の位置は前進せず、前足つま先だけを前方へ向けます。この入り方だと、射程圏外なので相手の中段カウンターは届きません。理にかなった方法だと感じます。

突きは、突こうとする意識を持つと、腕が短くなると同時に力みが生じてしまい相手に反応されやすくなります。

そこで、突く意識を無くす練習方法ですが、腕を一回転させてから手を伸ばします。

振る感覚で突けるようになれば、次は拳を飛ばす感覚です。揚げ突きの応用で、肘が身体から離れるまでは中段を目標に、肘が身体から離れたら上段を目標に突きます。

この突き方で、遠くまで突けるとともに、相手に中段に潜られない効果も得られます。

実際に、通常の突き方と腕を一回転させた突き方を2画面で比較していますが、拳サポ1ケ分飛距離が伸びていました。

中段突きにも様々な突き方がありますが、上段と錯覚する中段突きの紹介です。

たとえ相手が中段突きに合わせてカウンターを打ってきても正面の相手から見ると伸びあがるように突いてくるので、上段を突いたつもりで、実際には頭の上を突きが通り抜けます。

またこの突き方は、1歩で2歩分の距離を稼ぐことが出来ます。

では、入り方の説明です。(すごく細かなテクニックです)

1・前足を踏み込む時に息を吸う

2・息を吸う時に水月を斜め上に押し上げる

3・突きを極める時に息を強めに吐く

後ろ足に「溜め」を作ったまま水月を相手上方に向け持ち上げ(フェイク)中段に潜ります。

得られる効果としては、

①突きの距離が伸びる

②相手の反応が遅れる

③上段突きと錯覚する

次に、上体を振ってカウンターを合わせる方法です。

運足と腕による受けの防御からの攻撃だけでなく、上体でかわして「上体の振り」で反撃出来ると、足でかわすよりも速い攻防が期待出来ます。

つまり、足で50㎝後退するよりも上体だけを50㎝倒す方が反応は早く、相手は近くにいるので踏み込まなくてもすぐに反撃が出来ます。

1:相手の攻撃をスウェイバックでかわす

上体を傾けるのではなく、首を使って上体を後ろに引きます。顎を引くと同時に、股関節の外旋を使い上体を倒すと、速く大きくかわせます。

2:上体を倒したまま突く

後ろ足の膝を曲げたまま腰を切ります。相手の攻撃に対して、息を吸って上体を倒し、息を吐いて突くという呼吸を伴って動くと、速く強くなります。

3-1:上体を倒して横にかわす(①上段逆突き)

息を吸って攻撃をかわし、後ろ足を外に動かして、相手の外に位置取りします。相手の前拳を、自分の前手で絡めながら反撃の突きを出します。

3-2:上体を倒して横にかわす(②後ろ回し蹴り)

後ろ足を外に移動すると同時に、蹴り足を浮かします。

3-3:上体を倒して横にかわす(③背後からの突き)

逆体相手の場合、相手の内側にダッキングしても安全にかわすことが出来て、反撃も容易です。上体を倒す時の位置取りは、外を取る事が望ましいが結果的に自分の足が内側にあっても問題は無いと説明されています。

まず、上体をかわしてすぐに相手の懐に入り、肘で相手の背中を押します。両足を踏ん張らずに、前足を軸にして後ろ足は外に回し、相手の後方から攻撃します。

続いて蹴り編です。

蹴りは自分の身長よりも40㎝高く蹴る方法を紹介されています。

①相手と密着した状態になります

②上体を相手に向かって45度方向に倒し、膝を身体の真後ろに掻い込みます

③身体の後ろから垂直に蹴り足を出し、相手の正面から蹴ります。(密着状態からの蹴りなので、両手で相手の道着を掴まないように!)

中段蹴りは、最も遠くまで届く技です。

中段を蹴る事により、

①相手の攻撃を制限出来る

②攻撃の的を散らす事が出来る

③間合いの調整が出来る

等、自分の組手の中で中段を蹴ることが出来れば、試合展開がとても楽になります。

先を取る蹴り① 足先を走らす

①後ろ足を一気に床から離す

②前蹴りの要領で前方に掻い込む

③脚を伸ばす時に腰を切って回し蹴り

注意ポイントは、足裏が床から離れた時に身体が伸びて正中線をさらさないように注意します。

真っすぐに掻い込んで蹴る事が出来たら、次は身体を倒しながら蹴ります。

この蹴りは、さらに距離が伸びると同時に、途中相手にあわせられても相手の攻撃が届かないという利点があります。体を後方に倒さず喉元を支点として腰を押し出すように蹴るのがコツです。

蹴りが極まった時、上体はほぼ床と平行になっています。

なるほど、こちらが先に仕掛けて蹴りますが、上体を倒しているのでこれならカウンターの突きは届きませんね。

横から見ると、自分の身体は「T」の字になって蹴ってます。

カウンターの裏回し蹴りの姿勢といったら、イメージしやすいかも。

上段突きは届かないし、中段逆突きは自分の膝でブロック出来ます。面白い蹴り方だと感じました。

お手本は、現フィリピン代表 月井 隼南選手と元日本代表 多田野 彩香先生です。

長かった競技の達人シリーズもこれで終わりです。

月井先生は空手道を科学的に追求し、時代の流れや技の進化とともに、常に新しい練習体系を構築されています。

12巻を超えた辺りから技術的にも高度になりますが、全巻を通して共通していたことは、「抜き」・「脱力」・「重心」・「肩甲骨」・「股関節」の使い方です。

シリーズの練習体系を徹底的の研究し、組手稽古に活かしていきたいと思います。

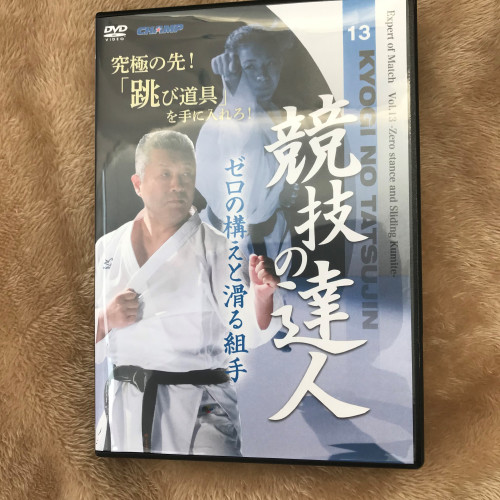

競技の達人13 「ゼロの構えと滑る組手編」

こんにちは!

競技の達人Vol.13 「ゼロの構えと滑る組手編」

2020年に発売された最新の組手技術が詰め込まれています。

このシリーズが発売した当初は、まだまだ幼かった月井 隼南選手ですが、立派なお姉さんです。

第13巻のテーマ、ゼロの構えとは「究極の脱力状態」を指します。そして滑る組手とは「ドンドン」と踏み込まず、マットを滑るように動く組手です。

普段から、突き / 踏み込み / 気合 をワンセットで稽古してきましたので、どんな風に組手が変化しているのか興味津々です。

「浮き身の構え」

古流沖縄空手の大城 利弘先生に、教授を受け月井先生自身が競技組手にアレンジされました。

浮き身をかける事により、「スピード・パワーの増加、相手に反応されない・自分の反応が早くなる」等様々な効果を得ることが出来ます。

DVDでは、浮き身歩行から説明されています。

1・前進・横歩き・後退

・骨盤で足を吊り上げるようにして歩く。(踵から浮かさず足裏全体から浮かし、同時に着地します)

2・90度歩行

・今度は、180度向きを変えながら歩行です。あくまでも腰で移動し単に上体は腰に乗っているだけです。(肩と腰を捻じらないようにします)

3・前屈立ち歩行

・ドンと強く着地せず音を立てず移動します。(出来る限り太ももの筋肉を使わず、腰のみで行います)

次にもっとも重要な要素である立ち方についてです。「止まっている時も、動いている時も常に浮き身をかけた状態でいます」

浮き身のかけ方です。(平行立ち程度の歩幅でした)

①足心に重心を落とす(足心とは、足の中指の付け根から指3本分の位置です)

②土踏まずを浮かす

③踵をすかす(タオル1枚分の隙間くらい)

④骨盤で下肢を吊り上げる

浮き身をかけていない通常の立ち方だと、胸・肩・背中を軽く押されただけで簡単に崩れてしまいますが、浮き身をかけていればどの方向から圧力をかけられてもビクともしません。

DVDを観ながら(既に4回目)このブログを書いていますが、休憩がてら試しに浮き身をかけてみました。同じ力で娘に押してもらいましたが、通常の平行立ちとは明らかに違います。

立ち方ひとつで、ここまで効果が違うとは思ってもみませんでした。奥が深すぎます。

浮き身をかけると、単に立ち方が安定するだけでなく、突いた時に相手の反応が遅れるようです。

(両者、平行立ちで向かい合い一方が上段追い突き、もう一方が受けます)

検証結果ですが、通常の突き方では相手は突きを流し受けていました。一方浮き身をかけた突きでは、しっかり顎を捉えていました。(受け手の反応が遅れていた)

浮き身は組手の構えにも応用出来ます。 「構えは、半身でも真半身(カニ構え)どちらでもOK」

①自然に立つ

②腰を落とす

③肘を曲げる

④足裏の重心を整える

⑤骨盤で下肢を吊り上げる

体重の軽い選手は、重い選手と比べパワーに関しては不利となりますが、浮き身をかけることで当たり負けしませんし、相手に足払いを仕掛けられても、浮き身構えを覚えていれば崩されることは無いかも知れませんね。

次に「線を外して蹴る」です。(ペア練習です)

蹴ると同時に線を外すことによって、相手のカウンターを断つことが出来ます。また足払いを仕掛ける時、数分の1の力で容易に崩すことが出来ます。

1本のラインを跨いでお互いが立ちます。

一方が回し蹴りを連続して行いますが、右足で蹴った時、身体全体がライン右のゾーンに、左足で蹴った時、身体全体がライン左のゾーンにあります。

また蹴りが極まった時、腰を切り身体が真横を向いているようにします。(股関節の外旋で線を外しながら蹴ります)

※線を外して蹴る練習は、裏回し蹴りは肩甲骨を寄せながら、足払いは低い体勢を保ちながら練習すれば応用可能です。

ここから、滑る組手の解説です。

滑る組手とは、上記で記しました「ゼロの構え」。ここから技を繰り出す時通常は前足から踏み込むことが多いと思います。前足を踏み込んだ時にも攻撃でき、後ろ足を寄せた時にも攻撃が出来る状態です。つまり、「歩くように」・「歩きながら」いつでも技が出せる状態を指します。

まずは直突きで感覚を覚える練習です。(腕の関節を抜くゼロの突き)

直突きが極まった時に腕に力を入れず終始、力を抜きます。(この時点で難しいです)手首・肘・肩の関節を抜くような感覚を持ちます。

力が抜けていれば、突きが極まった後、肘がほんの少し曲がっています。正しくは引くのではなく、間接を抜くのだそうです。

(このあと、チャタン前半の連続突きでお手本を見せてくれました。なるほど古流チャタンで突きが少しだけ緩い理由はこのためやったんですね)

他には、撞木立ちでスイッチしながら突く稽古方法等紹介されていました。突きと後ろ足の寄せを同時に行いますので組手に活きる基本練習と言えます。

自流派の形を撞木立ちに置き換え、練習することを勧められています。運足のスピード感と技のキレが格段に増した印象を受けました。

DVDでは剛柔流の撃砕第一と十二の形で、それぞれお手本を見せてくれています。

ポイントは正中線を動かさず、その場で行うことです。これで運足は「床を滑る」ように行えるはずです。

滑る組手基本編です。(より速く、より強く、相手の反応を遅らす)

浮き身の理論では、単発の突き(刻み突き、逆突き)は後ろ足を寄せた時に極めます。

中段突きは多少突き方は変わりますが、ドンっと足を鳴らす突き方はしません。(後ろ足スタート、すぐに前足)

DVDでは、お互いの攻撃が届かない(安全圏)間合いで技を出しています。遠間から、一気に間合いを詰める感じが一番近い表現かと思います。

逆上の入り方は参考になりました。

おまけでしょうか?跳ぶ組手上級編も入っています。(12巻で入れ忘れかな)

まずは基本の組手ステップのおさらいです。(左構えの場合)

前進する時は前足から、後退する時は後ろ足から。

右に移動する場合後ろ足から、左に移動する場合前足から。

ただし、移動時は構えを崩さないこと、正中線を相手に晒さないことです。

上記が出来る前提で、新たにオープンスタンス / クロススタンスからの跳ぶ組手の紹介です。

正中線を隠したまま(真半身)でステップを刻みながら、足をタタンっ!のリズムで足をオープン / クロスします。(床をタップする感じ)

跳ぶ組手とはジャンプする意味ではなく、始動時から技の出し終わりまで、両足とも床につけず左右どちらかの足だけか、もしくは両足とも空中にある状態のことを言います。

【オープンスタンスから前足 刻み蹴り】

前足で中段を蹴る時、単に前進して蹴るだけでは弱くなりがちです。

そこで床を2度タップしてオープンスタンスで蹴ると強い蹴りを出すことが出来ます。(蹴ったあとは相手の正面には立たず、背中の方に踏み出します)

【オープンスタンスから前足 上段裏回し蹴り】

オープンスタンスで中段蹴りの軌道を相手にわざと見せて、実際には裏回し蹴りに持っていく方法もあります。

【密着した状態からオープンスタンスで中段回し蹴り】

密着した状態でもオープンスタンスを取ることで、強い蹴りを放つことが出来ます。

相手の反撃を想定し、自分の前拳を相手の肩か顔に向けておきます。

【クロススタンスで中段回し蹴り】

後ろ足で蹴る場合は、後ろ足から床を2回タップしクロススタンスで蹴ります。

注意点は、股関節の外旋と前足を外に向けることです。

【クロススタンスから後ろ足 上段裏回し蹴り】

後ろ足で背中を蹴る軌道を相手に見せ、反対側を相手に極める方法もあります。

距離が遠い場合、軸足のスライドで距離を詰めます。

【密着した状態からクロススタンスで中段回し蹴り】

蹴る側の手を、蹴り終わりまで相手に向けておくことです。

跳ぶ組手応用編 (足裏で距離を調節する方法です)

刻み突き・上段逆突きの場合、遠くの相手に極めたい時は、足裏全体で踏み込むのではなく、「踵」から着地します。

これだけで30㎝遠くを突けるようです。

次に相手が先に来てしまった場合(自分の反応が遅れた場合)、その場で「上足底」を踏み込みます。そうすることで、距離の調節が可能となるようです。

踵から入ると距離が伸びるのは、感じていましたが、詰まった時の対処方は全く知りませんでした。

相手の攻撃の捌き方も紹介されています。

簡単に説明しますと、手を洗った時ハンカチが無くて手を払って水を取る動作です。私はずっとパーリングしてました。

DVDでは相手の中段逆突きを、

①「上足底」で間を切り

②(前拳)水しぶきを払う動作で突きを落とし

③(前拳)で刻み突きのカウンターを極めていました。

【後の先】です。

最後に、相手との間合いの詰め方が説明されています。

前足を置く位置ひとつで、相手の技が見えやすくなるといった内容でした。

相手が【先の先】が打てなくなり、自分が【後の先】を打つという訳です。

間合いを詰める時に、

「合い構え」:自分の前足と、相手の前足のラインを合わせます。

「逆構え」 :自分の後ろ足と相手の前足のラインを合わせます。

この理屈では、相手は技を極めにくく、自分はカウンターを取りやすくなるようです。

内容盛り沢山の第13巻。

組手競技において、めまぐるしく動きまわる中、常に浮き身であることは容易ではありませんが、試してみる価値はあると感じました。

かなりハイレベルな内容です。

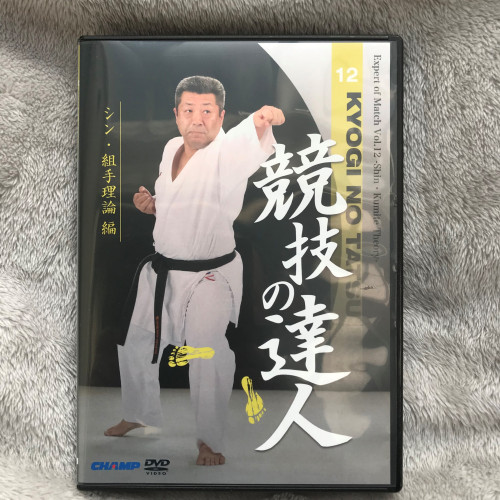

競技の達人12 「シン・組手理論編」

こんにちは!

競技の達人12 「シン・組手理論編」

第12巻で紹介されている、跳ぶ組手(月井理論)を説明します。

1・前足を上げることで、後ろ足の反力をより有効に使います。

2・刻み突きが極まった瞬間、後ろ足を上げて全体重を拳に乗せます。

3・動き始めから残心を取るまで片足または両足とも空中にあり、両足がマットに着くことはありません。

4・足が空中にあることで、「より速く」「より遠く」を攻撃でき、挙動の間を詰めることが出来ます。また連続技もスムーズに繋げられるメリットもあります。

マイクロハードルを活用した練習方法です。

【刻み突き1】

マイクロハードルを間に置き、前足を上げた時に突きを伸ばします。

【刻み突き2】

突いた手の肘を思い切り引くと同時に両膝を掻い込み、両足を空中に浮かせて相手の胸を押します。

ポイント1:突きが極まった時は後ろ足が上がっています。足を上げますが足の裏が上を向かないように注意します。理由は足の裏が上を向いてしまうと上体が流れてしまうからです。

ポイント2:逆体相手の場合、胸では無く肩を押します。

ポイント3:突いた後、空中でスイッチし両足同時に着地し、間を切ります。

ポイント4:突きは斜め下から突くような意識を持ちます。

ポイント5:突きが極まった時は、身体が真横を向いています。

ポイント6:慣れてきたら、上体の振りを使えばより遠くを突くことが出来ます。

次に月井先生による、中段突きの基本的な方法を説明します。

後ろ足で床を蹴って相手にぶつかるように突くと身体全体が前進することになり、被弾するリスクも高まります。

シン組手理論によりますと、前足だけ前進させ腰を切って突くとリスクが最小限に抑えられることに加え、より遠くまで突きが届きます。

挙動に分けてみます。

1:前足の膝から下だけを前進させる(後ろ足の膝が緩まないよう、しっかりと壁を作る)(構えも一切動かさない)

2:突く瞬間に、腰を切り上体を前進させる(前の手を引くよりも前の手に上体を寄せる感覚で突くと遠くまで突きが届く)

3:元の構えに戻る(前足は母指球のみ床に着ける)

前膝の下から挙動を始めることで「おこり」が捉えにくくなり、身体も開かず遠くを突くことが出来ますね。

文字だけでは分かりづらいかと思いますので、、(前足)足払いからの中段突きの入り方がイメージし易いかと思います。

【逆突き】

マイクロハードルを跳ぶ時に突き始め、前足の着地と同時に突きを極めます。(慣れてくれば、1歩で2本突けますね!)

ポイント1:引き手を取った時に片足になる その時つま先は後ろを向きます。

【2ステップ逆突き】

マイクロハードルを跳んで、前足が着地してすぐにスライドして逆突きを行います

ポイント1:動き始めと同時に突きが始まるようにします。

【2ステップ中段逆突き】

上段突きと全く同じタイミングで中段を突きます。

ポイント1:中段突きの時は、突きが極まった瞬間は後ろ足も床に着いています。

「解説」

従来のステップで中段を突くと、相手がカウンターを狙っている場合、相手の突きが早く入る可能性があるが、今回のステップのように後ろ足→前足でステップすると相手の反応が間に合わず、先に動いた方が有利になります。

【上段逆突き】

上記の中段突きと同様の入り方プラス、前足は踵から床に着けます。

ポイント1:突きが極まった瞬間に胸を後ろに反らすようにすると、肩甲骨が円滑に動き突きが伸びます。

ポイント2:突きが極まったあとは、引き手を利用して後ろ足を寄せます。

接近戦について (相手の攻撃は全て刻み突きです)

ダッキング(やや深めの四股立ちの体勢を取り、前拳側の肩と奥手で止めます)

ダッキングから回り込む「脇を押す」

1・突きに合わせてダッキングで懐に入り脇腹を押し、横または後ろに回り込みます。

ポイント:足のスイッチをスムーズに行うと相手の背後に回り込むことが出来ます。

ダッキングから回り込む「回し受け」

2・脇の下から上腕を回し受けして回り込みます。

ポイント:相手の前拳に絡みつかすように。

ダッキングから反撃「上段突き」

3・腰を回さず、耳をこするように突く

ポイント:前足を外旋させる

ダッキングから反撃「上段蹴り 回し蹴り・裏回し」

4・頭を上げずにダッキングの体勢で蹴ります。

ダッキングから投げ

5・ダッキングのままの体勢で、後ろ足で相手の前足をかけます。

ポイント:相手足首では無く、ふくらはぎの上の方を自分のふくらはぎでかけます。

組み合った状態からの攻撃について

一度目の攻撃で残心を取る時に、軸足を空中に浮かせて両足で着地すると、反力を利用して接近した状態から次の攻撃が可能となります。

蹴りの極意

「足の踏み替え」

床を強く2度踏むことのメリット

1・蹴りのスピードが増します。

2・どちらの足で蹴るのか予想出来ません。

3・距離とタイミングが取りやすくなります。

身体の振りについて

「手と首でかわす」

素早く相手の攻撃を避けるには、上体のみを動かすのではなく手と首を有効に使う事が重要です。

「ダック」

両手を顎の近くに置き、上体の方向と反対に手を動かします。

「スウェイ」

前の手を下げ、後ろの手を上げ身体を振ります。

他にも、ダッキングしてからの攻撃、スウェイバックしてからの攻撃方法、ペアでの練習方法が沢山紹介されています。

【突きのマジック】

1・刻み突きを食らわない中段突き

相手の肩にぶつけるように突くと、前足が同じ場所にあっても線が外れ、相手の刻み突きが抜けていきます。

逆に相手が刻みに来たカウンターで中段を突く時は、後ろ足を若干内側に置いておくと相手の突きは抜けていきます。

2・ダッキングでかわせない刻み突き

「相手にダッキングさせないことは、試合の流れを掴むうえで重要となります」

・相手が右構えの場合、向かって見て顔の左半分の真ん中を突くとダッキング出来なくなります。(相手が逆体の場合は反対となります)

3・腰を切らない上段突き

「小さな選手が大きな選手を相手にする時は、リーチのハンデを克服し突きを届かせないといけません その為には腰を入れないことが重要です」

・腰を入れて身体を回してしまうと突きが短くなり、自分の身体が開いてしまいリスクが高まります。体側を使い腰を回さないで突くと、より遠くを突けます。

(注意点1)後ろ足のつま先は、前に向けないこと

(注意点2)突きの時に、小指を上に向けて突くとより伸びる

(注意点3)接近する際に前の手を、相手の前の手の外側をとることです。

逆体相手に中・上のコンビネーションでは、とても有効な攻め方だと思います。自分の前拳で相手の前拳を抑えながら放てるとリスクが軽減しますね。

4・中段に潜られない上段突き

「上段突きの時、中段カウンターに潜られるのは、上体が浮くか脇が開いている事が原因です それらを防ぐには、肩が上がらないように突くことが望ましいです」

・縦拳で突きます。

・脇で突く意識を持って、正拳で突きます。

・構えた時に親指を立てます。(親指を立てて構えると相手に中段に潜れない!と意識させることが出来ます)

内容充実の12巻。是非一度観てもらいたいです。

説明が難しくて割愛しましたが、時間差の蹴りや、カウンターの蹴りも紹介されています。

跳ぶ組手でした。

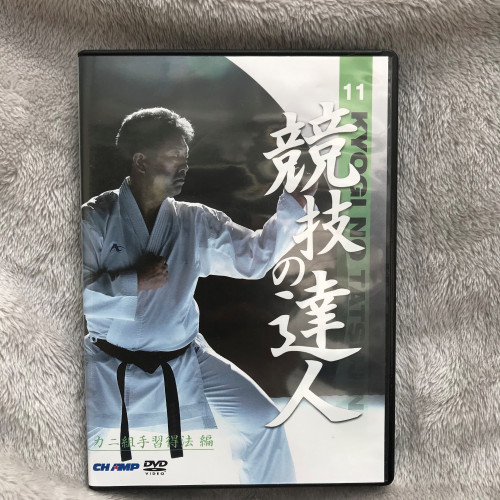

競技の達人11 「カニ組手習得法編」

こんにちは!

競技の達人Vol.11 「カニ組手習得法編」

現在、世界の主流となる「カニ組手」。

真横に構えサイドステップで戦います。通常の半身での構えに比べ多くのメリットがあります。運足に関してはフェンシングが参考になります。

カニ構えの特徴

①的が小さくなる

真横に構える事で、中段が狭くなり攻撃されにくくなる

②距離を稼ぐことが出来る

相手の突きは届かなくなり、自分の突きはより遠くに届くようになる

③攻める時に危険な時間帯が少ない

真横に構えると突く瞬間しか身体が開かない

④力負けしない

カニ構えだと指一本で押し勝つことが出来る(ようです)

⑤運足が速くなる

逃げる方がエビ構え(真身)、追う方がカニ構え(真半身)の場合、すぐに追いつける

構え方

①つま先の角度

やや浅めの四股立ち。つま先は90度開き、後ろのつま先は少なくとも真横か後ろに向ける

②上半身

前腕は必ず縦に構え、肩甲骨を寄せる

③運足

膝から下で移動できるように心がける

引き手を利用する

①突いた後、強く引き手を取り、相手との間をとり反撃を断つ

この時、股関節の外旋を使うことで間を切る速さが上がります。(間を切る足は、前足から)

②回り込み方は、中段逆突きをした後、引き手を利用して後ろ足を外側に開き、その後に前足を引く

回り込むことで相手の反撃を避けながら、前足での裏回しが容易に出せます。 なるほど良く出るコンビネーションですが、後ろ足の使い方は意識してなかったですね。

基本練習方法

カニ組手を行うには、上半身と下半身のバランスがもっとも重要です。いくつか練習方法を紹介します。

・後ろの腰に壁を前足から踏み込む(足を踏み出した時、身体が一緒に動かないように注意する)

・後ろ足の太ももを内旋し、腰を切って突く(腰が入れば自然に遠くまで突くことが出来ます)

・突いた後、肘と太ももで戻る

ツーステップの入り方をいろんなパターンで紹介されています。

・1歩目を浅く入り、2歩目を深く入る

・1歩目を深く入り、2歩目を浅く入る

・1歩目をゆっくり入り、2歩目を早く入る

・1歩目で一瞬止まり入らないと思わせて、2歩目で早く入る(タイミングをズラす)

中段突きひとつをとっても、これだけ入り方に変化をもたらす事が出来れば、相手はどんどん戦いにくくなりイニシアチブを握りれるのではないでしょうか。