ブログ

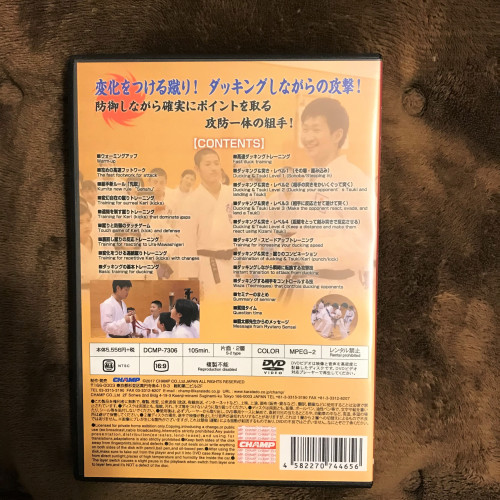

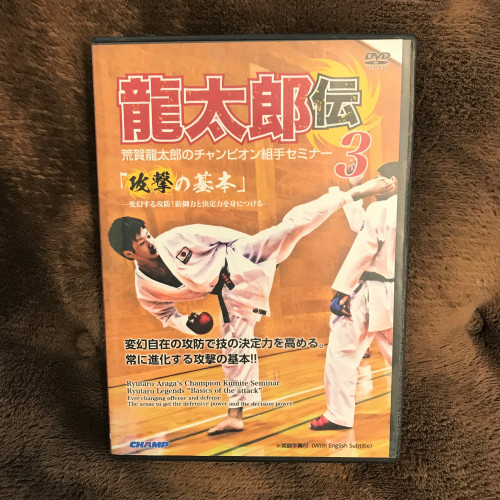

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 2/5

Hello 2023!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 続きです。

05・遠間を制す蹴りトレーニング

06・蹴りと防御のタッチゲーム

07・裏回し蹴りの反応トレーニング

08・変化をつける連続蹴りトレーニング

【遠間を制す蹴りトレーニング】

次はペア相手と手を繋がず距離を取ります。

前足を上げたまま後ろ足で前進し、変化をつけて2度蹴ります。

まずはひとつの変化です。

腹を蹴ると見せかけて裏回し。

裏回しと見せかけて刻み蹴り。

このように逆を蹴る練習です。

これが出来るようになれば、2つ変化をつけます。

足をあげ腹を蹴ると見せかけ①裏回し②刻み蹴り

2つ変化をつけて3つ目の蹴りで極める練習です。

練習する際のポイントは、少し離れていても構わないので遠慮せず蹴ること。

そこで、しっかり止められるようにします。

だんだん近づいていき上段に当たるようにコントロールしていきます。

蹴った直後は攻撃をくらいやすいので、すぐに間を切れるようにしなければいけません。

【蹴りと防御のタッチゲーム】

3メートル間隔で拳サポを置きます。

お互い真身となり、反復横跳びのように横移動します。

ルールは、

Aさんは拳サポを手で触るか、上段蹴りを出して極まれば勝ち。

BさんはAさんの肩を触ったら勝ち。但し蹴りを受けて避けないと負け。

Aさんは、触るふりして裏回しで蹴ることも出来ますし、

Bさんは、触りにいくだけの意識だと蹴りをもらうので、攻防どちらも気を抜いてはいけません。

頭の回転が早い選手は蹴るふりしてしゃがんでタッチするなど、フェイントを用います。

ゲーム感覚で楽しみながら、状況を見て臨機応変に技を変化させる練習を積ませていました。

真っ直ぐ蹴っても避けられるだけだし、左右振りながらや、どこで勝負をかけるかがポイント。

ルールがシンプルなだけあって、簡単には極めれませんので戦略が問われます。

Aさんは、どうしたら相手を騙せるか、変化をつけた蹴りが極まるかをイメージしなくてはいけません。

Bさんは、受ける練習もしながら攻撃するつもりで触りにいかないといけません。

試合中に身体を反らして避けてしまうと失点してしまうので、日頃からしっかり受ける練習も必要ですね。

【裏回し蹴りの反応トレーニング】

密着した状態で互いの上腕を掴みます。(前足は互いにクロスさせてます)

その状態で静止し、ブザーがなると同時にお互い裏回し蹴りを繰り出します。

ポイントはブザーが鳴ったと同時に前足を抱え込みながら体勢を取ること。(シーソーみたいな感じ)

全てが同時に連動して蹴れなくてはいけません。

【変化をつける連続蹴りトレーニング】

互いに手を握り20秒間ひたすら前足で蹴りを出す練習です。

単発でけるのも良し・変化をつけるのも良し・蹴った足を一度前に置き素早く蹴るのも良し・足を降ろさず上下にダブルで蹴るのも良しです。

ひたすらスピードを上げて蹴り続けます。その中で蹴りのバリエーションを増やしていきます。

このセミナーの目的は技に変化をつけること。

真っ直ぐばかり蹴ってたらダメでした。

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3 龍太郎伝 「攻撃の基本」-変幻する攻防!防御力と決定力を身につける- 1/5

こんにちは!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー3本目は、内容が充実してますので5回に分けてシェアします。

01・ウォーミングアップ

02・攻めの高速フットワーク

03・組手新ルール「先取」

04・変幻自在の蹴りトレーニング

【ウォーミングアップ】

足バタバタ

腿あげ

抱え込みジャンプ

バービージャンプ

足上げ(前)

足上げ(後ろ)

抱え込みダッシュ(前)

抱え込みダッシュ(サイド)

抱え込みダッシュ(左右・サイド)

試合中バテない為にもアップの目安は競技時間を目安にしていました。

全力でアップしてジョグしての繰り返しで、基礎体力向上を図ります。

【攻めの高速フットワーク】

しっかりと半身で構えて最初はリラックスした状態からフットワークを行い、重心は後ろ気味で相手をしっかり見る意識を持ちます。

ブザーの合図で前に3回・後ろに3回ステップです。(ブザーが鳴るまでの間、横も使ってフェイントも交えます)

暫く繰り返し逆体も行います。跳んでる間は無防備ですのでピョンピョン上に跳ばないように。

今度は距離を変えるフットワーク。

試合を想定しながら、前に1回出て、後ろに2回下がります。

これは相手の前拳をタッチする感じで詰めてツーステップで下がります。

下がると相手は詰めてきますので、そこを捕らえるイメージです。

なるほど!これは新鮮でした。餌を撒いておき、刻み突きや逆上のような自分の得意な技でポイントを獲りに行きます。

フットワークは上半身では無く、足元から入るように。

次は逆です。

ツーステップ下がって、前にひとつ出ます。

相手が詰めてきたら間を切るだけでなく反応して返すように見せます。

技を出さなくても良く、一瞬行くぞ!見せるだけのプレッシャー(圧)です。

フットワークだけでもすでにこれだけ違いがあります。

組手競技は如何に相手にやりにくさを感じさせるか、相手のペースを崩すか主導権の取り合いと言えます。

フットワークだけでも勉強になります。セミナーのDVDは学びが多いですね。

注意することはバックステップの後、前手前足でプレッシャーをかけますが重心が全部後ろに乗ってしまうと次の動作に時間がかかってしまい、プレッシャーにならないこと。

荒賀先生のプレッシャーはクイックで動いています。

縦の動きだけではありません。次はブザーに合わせ左右のステップも取り入れます。

左右に動くフットワークはこうです。

初めに動かす足は前足。

行きたい方の反対に前足を踏み出すだけ。

跳ねている足の着地と同時に移動しています。

横移動の後に前にひとつ入れプレッシャーをかける練習も行っています。

一旦行きたい方向とは逆に重心をおいて真身で移動する練習も公開されています。

これは試合中コーナーに詰められた時に逆に振って逃げる時に見受けられます。

横に移動する時は、横からの相手の攻撃に備えられるような意識が必要です。

最後は30秒間ひたすらフットワーク。

前後左右のフットワークに真身で逃げる動きや、前手前足のプレッシャーを交えその日習った動きを全部ミックスして練習していました。

【組手新ルール「先取」】

2017年に導入された「先取」。

同点で試合終了した場合、先取を取った方が勝ちとなります。(0-0は5人の審判による旗判定)

なので先取を取った方は圧倒的有利に試合を運べます。

先取導入と併せて、「あとしばらく」が10秒から15秒に変更されています。

荒賀先生曰く、このプラス5秒はとても大きな変更のようでして15秒間ディフェンスする方法を見つめ直していたようです。

10秒で慣れていた感覚をもう一度15秒で覚えなおさなくてはいけません。

ルールが変わる度に、いち早くそのルールになじんだ人が勝っていきます。

先取導入により試合運びが変わります。

負けている方の選手は、終盤蹴りでポイントを上回らないと勝てません。(同点なら先取勝ち)

自分の技のバリエーションに蹴りの選択肢がある人が勝ち上がる可能性が高まります。

蹴りをもらわず確実に極めれる突き技があれば別ですが、ルール改定後は蹴りの練習を増やしたそうです。

【変幻自在の蹴りトレーニング】

二人組になり蹴りの筋力を鍛えるトレーニング。

互いの前手で握りあい、足払い・中段・上段3つをバランスを崩さないように蹴りの練習です。

下から連続でポンポンポン!と蹴りますが、相手の人は力を入れて支えてあげます。

リズム感が出てきたら上段のあと、裏回しを追加です。

裏回し出てる人は、上段 → 裏回し の高速連続蹴り!

これだけでは終わりません。

相手正面側に 足払い → 裏回し

相手背中側に 足払い → 上段蹴り(踵をかけてます)

クロスに足を運んでます。これは知らなかったなー。

これらを20秒間、高速で練習していました。

決めごとはひとつだけ。足を降ろさないことです。

この練習にどんな意味があるのか。

試合中、蹴りに変化をつけるためです。

中段の軌道で突然裏回しに入ったら、相手は一瞬反応が遅れることでしょう。

ズバリ!

セミナーのテーマです。

次は、上段回し蹴りのあと裏回し蹴りですが注意するポイントは膝の高さをなるべく変えないこと。

更には、

①真半身で蹴る

②軸足の踵を相手に向ける

膝から下の脱力と股関節の柔軟さが必要です。

1/5では、誘い込み方(餌を撒く)とプレッシャーの重要性がテーマだったような気がします。

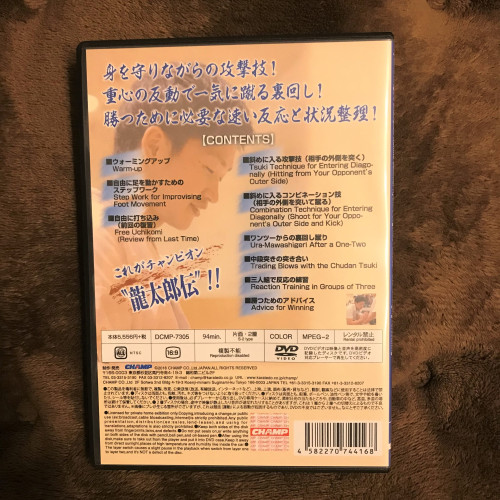

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー2 龍太郎伝 「基本」-変幻する先- 2/2

こんにちは!

セミナー2本目は「変幻する先」 後編です。

・斜めに入るコンビネーション技(相手の外側をついて蹴る)

・ワンツーからの裏回し蹴り

・中段突きの突き合い

・三人組で反応の練習

・勝つためのアドバイス

【斜めに入るコンビネーション技(相手の外側をついて蹴る)】

移動して突いたら後ろの足で相手の上段を蹴ります。

移動して突くと相手は、必ずこちらに体を向けますのでその瞬間蹴るコンビネーションです。

相手の向きを移動させて外側から蹴る事がポイントですね。

もうひとつポイントがあり、重心のバランスが取れるように相手を持って支えにして蹴ること。

攻撃の流れの中で相手を持ちながら蹴りが出せるようにならないといけませんね。

【ワンツーからの裏回し蹴り】

ワンツーは一発目からしっかり突きにいき、引いた時の重心の反動を使って裏回しを蹴ります。

後ろに重心が乗った反動を利用して、前の足を上げます。

道場ではよく、「軸足のため」と表現しています。次の攻撃に入るための準備と言えます。

後ろに重心をかけた瞬間、前の足を上げる事が重要です。シーソーみたいなイメージでしょうか。

前の足はしっかりと抱え込むように意識する事で蹴りが出やすくなります。

コツは2本目の突きの後、相手との距離を一瞬詰めて、一気に引きながら蹴ります。

一瞬間を詰めた事で、相手の足に引っかかるのは抱え込みが無いから。

やってはいけないのは、上体をくの字に折る事。蹴り足が上がらなくなりますので股関節は詰まらせず開いて蹴らないといけません。

近距離からの裏回しと同じで、蹴る時は相手を押してでも開いてから蹴ります。

【中段突きの突き合い】

ペア練習です。

片側は、カウンターの中段突き。

もう一方は、自分から入っていく中段突き。要はツーステップです。

最初はフェイント無しで、自分が行きたいタイミングで技を仕掛けます。

カウンター側は、集中して反応します。(受けてからのカウンターでは無く)

片方の動きは寄せ足と中段突きの2つ。

カウンター側は1歩で突きます。

カウンター側は反応の練習ですので相手が、寄せ足をした瞬間に技が出ないといけません。

ツーステップ側が、技を極めるには寄せ足を小さく(速く)突きを長く出せば相手の反応を狂わせます。

カウンター側:反応力を高め技を極める練習

仕掛ける側 :間合いを詰め技を極める練習

仕掛ける側は、モーションが大きいと動きが遅れるので、構えを変えずにそのまま中段を突けるようにします。

(合わされやすくなりカウンターの餌食になる)

両者とも共通することは、突いた後の引き手を速く取ることです。

仕掛ける側のスピードアップの秘訣ですが、カウンター側は入って突いてきます。なのでそこを計算して突く位置を短くすることで、引きも速くなります。

相手は人形では無いのでずっと止まったままではありません。

なので止まった位置(相手のお腹)めがけて突くと、距離に狂いが生じます。だって相手は前に出てきますので。

確かに引きが速いと自分の技が先に極まった感じがしますが、決して「長い突き」とは言えず詰まった感じもしますが、、

入ってくる位置を予測して突くと表現されていました。

突いてくる人は大きく入ってきますので、自分も大きく突けば拳が潰れたり(キレイな突きでないという意味)

被弾してダメージを受けるので、突く位置を調整すると説明されています。

異なるシチュエーションですので「先の先」・「後の先」の練習と言えますね。

練習の目的が明確なので、意識高く取り組める選手は試合で伸びるんでしょうね。

フェイント無しなので、仕掛ける側は激ムズだと思います。

止まった状態では反応が遅れてしまうので自分の身体のでリズムを取って相手に合わせていきます。

但し大きくリズムを取ると、それも遅れる原因になるので注意が必要です。

後半はフェイントを交え、単純には入らず駆け引き(相手を崩しながら)しながら中段差し合いでした。

【三人組で反応の練習】

A:攻撃する人

B:受ける人

C:受ける人の後ろにもう一人攻撃する人

このように配置します。

Aさんは自由に打ち込みをし、Bさんは受けます。

CさんはAさんが攻撃技を出している時を除いて、好きなタイミングでBさんの左右好きな方から刻み突きだけでAさんを攻撃します。

AさんはCさんの攻撃にしっかり反応します。

どんなタイミングでも良いのでCさんはいつ攻撃を仕掛けてくるか分かりません。

Aさんは自分のリズムでBさんを攻撃しますが、仕掛ける間が悪いとCさんの刻み突きが飛んできます。

攻めながらも防御にも気を配らなければいけない難しい練習です。

これを止まることなくグルグル続けていきます。

一瞬の判断力を養う面白いトレーニングではないでしょうか。

Cさんの飛び出すタイミング次第でAさんの判断力が磨かれます。

Aさんが技を極めた後、Cさんが間髪いれずに攻撃すれば

1・その場で中段を抜くカウンター

2・ダッキングしてからの裏回し蹴り

3・間合いを切って突きで迎撃

AさんはCさんがいつ攻撃を仕掛けてくるか分からないことを意識して打ち込みをし、攻撃の後もフットワークを止めずに常に準備を続けることも大事です。

自分の攻撃はリラックスして出来ても、Cさんの攻撃が飛んで来た時に力まずリラックスすることも心がける必要があります。

カウンターが来そうなら前に出て攻撃し、遠いところから突いて来たなら返しで攻撃します。

自分の体勢・タイミング・相手との距離を瞬時に判断し適切な技を出す練習でした。

(状況判断がとっさに出来るように)

こんな練習を繰り返していれば本番に強い選手に育ちそうですね。

【勝つためのアドバイス】

・自分の技、コンビネーションのパターンを増やす

・練習のうちから、相手が突いてくるのを警戒しながら突いたりすると、試合に出てしまう。そんな突きはポイントに繋がらない

・怖がりながら突くと、思ったより突きが伸びない(ポイントにならない)

・どんな体勢でもとっさに技が出せるような状況判断の練習をしておくと競技組手には有利

・パターン化した打ち込みだけではダメ

・自分より強い選手・年上の選手に勝とうと思ったら、一瞬の反応力・判断力を高めないとダメ

・いつ来るか・どんな攻撃か・どんな距離か、分からない状況で練習をしていれば、本番で活きる

・目標とする人を見つけ、どういった態度で練習しているか観察して真似る

・自分から積極的に行動出来る人になる

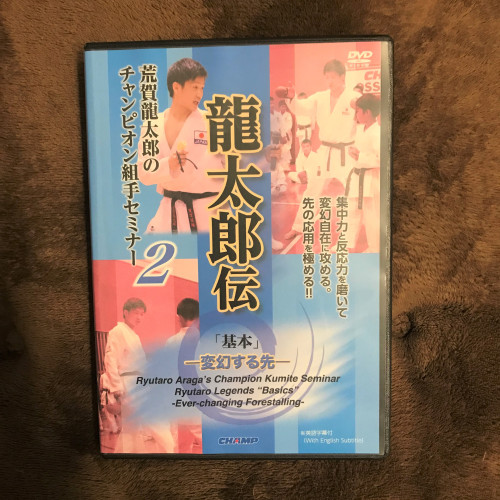

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー2 龍太郎伝2 「基本」-変幻する先- 1/2

こんにちは!

セミナー2本目は「変幻する先」前編

・ウォーミングアップ

・自由に足を動かすためのステップワーク

・自由に打ち込み(前回の復習)

・斜めに入る攻撃技(相手の外側を突く)

【ウォーミングアップ】

ブザーに合わせその場で、小刻みにダッシュを繰り返します。

次は足の入れ替え、両足ジャンプ、膝を曲げずに足首だけでジャンプ。(着地した瞬間に反動を使ってジャンプ)

足首が硬いと前に跳ぶ距離が短くなってしまいます。

その後アジリティに移ります。その場バタバタからブザーに合わせて左右に振ります。号令に素早く反応して移動です。

左右の移動は一発目の踏み込みが重要です。(寄せ足しない)これは、相手の懐に飛び込む際必要なスキル。

楽しみながらアジリティ強化出来ますね。

応用練習で出した方の反対も取り入れると、頭の体操にもなりますね。

その他には上下左右も。ジャンプとバービーも追加しています。

反応と心肺機能の強化が出来ますね。

【自由に足を動かすためのステップワーク】

ペア練習。

片側の人が足の広げて座り、前後にフットワークで跳びます。

両足外 → 前足中 → 前足外 → 両足外

これで前後5往復します。

ポイントは、肩に力を入れず上半身はリラックスして構え下半身だけで動けるようにすることと、跨がず跳ぶことです。

生徒をラダーに横一列に並ばせ、同時に練習させる方法もありますね。

他には、

1:閉じた足の上を構えを変えスイッチしながら跳びます。

2:高く抱え込みながら1同様スイッチ。床に着地した瞬間ジャンプすることがポイントです。

3:前後左右スイッチのランダム。

注意してても間違って足を踏んずけてしまいそうなので、ラダーやステップマスターを使って安全にトレーニングしたいですね。

ポイントは、バックステップの意識と同じ場所で2回ステップしないこと。

試合中では、とっさにサイドにステップしたり足を動かす場面があるので、いつでも自由に足を動かせなければいけません。

動きが滑らかになる良いトレーニング方法ですね。

【自由に打ち込み(前回の復習)】

自分の好きな技、得意な技で自由に打ち込みします。

ポイントは3つ。

1:寄せ足を短くして、突きの距離を長くする

2:突いた時の相手との空間を大事にする

3:突いた後は相手に反撃されないように距離を取る

この3つを意識して各自打ち込み開始です。

アドバイスでは、

「トップスピードの時に当てる」

「突いた時の姿勢は重心は前に乗す」

「最後まで相手から目を切らない」

【斜めに入る攻撃技(相手の外側を突く)】

ここまでのセミナーでは、相手の正中線上に攻撃する練習でしたが、ここからは斜めから入りながら相手の外側を突く練習に移りました。

お互い正体で説明すると、、(左手・左足前)

1-1・自分の後ろ足(右足)を相手の外側に踏み出す

1-2・相手の前拳(左手)を、自分の奥拳(右手)でふたをする

2 ・上段逆突きで入る(左手・右足)

ポイント1:右手で相手の構えを受けながら、入りますが逆上を打つイメージで叩く。

ポイント2:最初から斜めに入りながら。

ポイント3:前の手を残しリードしながら逆上。引き過ぎると動作が大きくなる。

ポイント4:突いた瞬間で止まった時、自分の顔が相手の顔の外側にちゃんとずれているか確認。

ポイント5:残心は後ろ足を外側に開く

ポイント6:勢いのまま身体を浮かさず、引く時は腰を落として極めをつくる。

相手は逆上だと思い引きながら返そうとしたら、その空いた上段を狙えるようにします。

(レベル高くなってきましたね)

真っ直ぐに入ると相手の突きを被弾するリスクがあるので、正中線をズラして入るのだそうです。

また受け手側は外を取られると、攻撃するのにも身体を捻じることにより、ワンテンポ遅れます。

それを利用した入り方です。

まずはフットワーク無しで、その場から重心の移動(前膝の抜き)で体重を前に乗せながら受けに入って着地と同時に突く練習を繰り返していました。

間違ってはいけないのは、左の逆上は開いているように見えるが構えも突きも真っ直ぐに入り、自分の身体だけ斜めに入ることです。

この入り方は、豊富な国際経験で海外選手から盗んだ技だそうです。

攻撃ひとつとっても自分がやられない方法で攻撃をしかける習慣が強いと説明されています。

自分の方が速く極めても後から技を受けてしまうとダメージが蓄積され、その後の試合展開に影響を及ぼすことから、被弾リスクを軽減する入り方を取り入れたと言います。

ゆっくり打ち込みを行いながら身体が慣れてきたら、突いた後もしっかり意識して逆の手の構えに戻ります。(決して浮かない)

※セミナーでは一切触れていませんが、荒賀先生の逆上は小指が上を向いています。

腕を捻ると肩甲骨が更に稼働しますので、「より長い突き」が出せるから。

一瞬のスピードを競う競技空手では、こんな少しの事にも拘っているのでしょうね。

これは、松久先生のストレッチDVDで紹介されていたことと通じる部分があります。

成長過程にある小学生に、この突き方が適しているかは意見が分かれるところでしょうね。

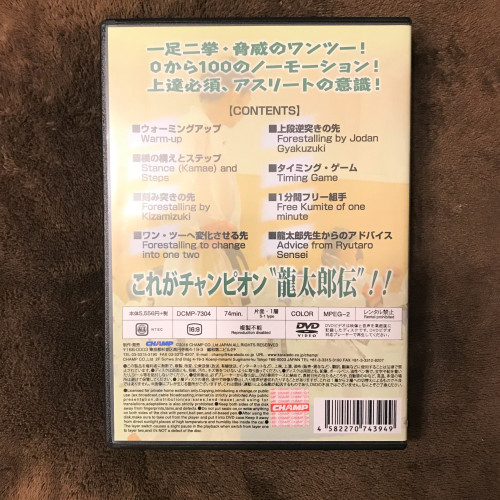

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー1 龍太郎伝 「基本」-順突・逆上の先- 2/2

こんにちは!

荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー1 龍太郎伝 「基本」-順突・逆上の先- 後編です。

2回に分けてシェアしたいと思います。

後半は、

・上段逆突きの先

・タイミング・ゲーム

・1分間フリー組手

・龍太郎先生からのアドバイス

【上段逆突きの先】

逆上の一番意識するところは、重心の移動です。

前足の重心が浮かないで、どれだけ重心を移動させながら突いていけるかが大事になります。(前膝を抜く感じで入ります)

膝を柔らかく使って重心の移動がスムーズに出来るとスピードが増します。

(膝を伸びきらせず重心が浮かないように)(力むと前膝でブレーキがかかり距離も出ません)

そして大事なことは、前の手を持って行くことで自然に重心が前へ移動することです。(前手に引っ張られるイメージでしょうか)

その意識をしながらすぐに切り返さずに逆突きをだします。

リラックスした”0”の状態で、一気に飛び込み”100”で突きます。

よくありがちなパターンですが、後ろ足で床を蹴ると身体が浮いてしまうので膝を柔らかく使い高さを変えずに突きます。

結局のところ、身体の使いは形と同じということが分かりました。仕掛ける瞬間に浮いてしまうと相手に察知されてしまいます。

いかにノーモーションで入れるかが問われます。

寄せは浮かず短く、突きの距離は長くです。

セミナーでは、ゆっくりのスピードで重心移動を練習されていました。

気をつけるポイントは、

・顎が浮かない

・肩が開かない

この2つはスピードをロスしてしまいます。

重心を乗せて突いた後、前足で床を蹴ってもうひと押しして加速します。

【タイミング・ゲーム】

ぺア練習です。

相手との間にインステップガードを置き、相手がそれを踏んだ瞬間に攻撃を仕掛けます。

これは、「世界王者たちの合宿」でフランスのタレックコーチが紹介していた練習方法です。

仕掛けてきた相手に対して飛び込む練習です。

一番相手に反応されにくいのは、仕掛けてきた瞬間だそうです。そこを自分の得意技でしっかりと狙います。

大事なことは、相手が踏んだ瞬間に「1」で攻撃できるように予測して準備することです。

予測ですので、相手がインステップガードを踏みそうやなと感じたら寄せ足の準備です。

当然突いた後は、サイドへ切り返して動きを止めません。

(踏む人はタイミングずらさないけません)

飛び込んでも攻撃出来ないときは、戻って素早く立て直さないといけません。その練習も兼ねていました。

この意識があるのとないのでは、スピードがまるで違ってきますね。

「いかに準備を速くするか」です。

失敗した時のフォローと、行く準備を速くしなければ全体のスピードは上がりません。

技を速くだすのは鍛えれば良いが、準備の意識まで持たないといけません。

突きが速くても準備が遅ければ、相手に反応されて逃げられてしまうからです。

深いなー

【1分間フリー組手】

・リラックスした状態から技を出す

・寄せ足でなく突きで距離を出す

・相手の出ばなを狙う

・突いた後、止まらずに相手と距離を取る

これらを基にしたフリーでした。

【龍太郎先生からのアドバイス】

・突くことへの意識だけでなく、突きに入る前・突いた後の意識がないと全体のスピードが上がらない

・試合の時だけ素早く動こうと思っても動けないので、打ち込みの時から意識を持つことが大事

・四隅の副審に、突き(空間)を見せる

・突いた後の引きを大きく取ることで、副審は旗を上げやすくなる

・打ち込みの時から、どうすれば副審が旗を上げてくれるのかを考えながら練習する

・意識する事が特に大事です スピード・距離・空間など考えながら、意識しながら練習に取り組む人が上達は早い

・試合のことを思い返したり、次はこうしようとイメージして練習の臨むだけで成長する