ブログ

2024年11月11日 (月) 夜練50 @小部中学校

こんにちは!

早いもので50回目の夜練でした。

生徒の上達のことを考えると週2回の稽古は必要。

ましてや試合で結果を残すとなると土曜日だけでは物足りません。

そんなこともあって、去年の夏前くらいからガチで探してました。

抽選ながら中学校が使えるようになり、この日で50回目です。

第2のホームとも言える小部中学校は娘の母校でもあります。

1・体幹トレ

2・移動式基本

3・垂水区 形

4・組手

5・形

【体幹トレーニング】

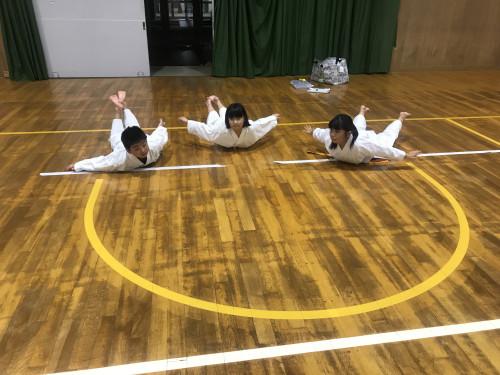

V字プランク・サイドプランク・バックプランクで150分経過しました。

毎回3分続けてますのでキリの良い150分間継続。

時として努力は平気で裏切ります。

特に間違った努力は。

今やってることは何のため?

これやる時に意識するのはどこ?

方向転換する時に動かす部位はどこ?

それは何のため?

何で軸を移動させなアカンの?

それをせぇへんかったらどうなるの?

理にかなった動きや身体の使い方。

正しい努力を行う上でベースとなるものは、

・よく聞く

・よく見る

・よく考える

だと思っています。

これだけ愚直に継続している体幹トレにも大事な理由があるよ。

【移動式基本】

超デカい体育館を移動式基本で有効に活用します。

基立ち / 追い突き

四股立ち

猫足立ち / 手刀受け

20分の予定が30分かけて頑張りました。

オレンジ帯には少々難しい猫足立ち / 手刀受けですが、平安二段で出てきますので出来ないといけません。

今日の青帯生たち。

良い声が出てましたね!

「受け」ですが「打ち」のように直線的に強く技を繰り出す必要があります。

猫足立ちの重心の落ち具合も深く、とても上達を感じています。

強さとスピードも良くなってきてる。

四股立ちも大事なお話を。

意識をどこに置くかで、スピードが上がります。

実感できれば良いのですが、そう簡単ではありません。

四股立ちで前進するスピード・後退するスピード。

セイエンチンを頑張ろうと思う生徒。

今日の指導は忘れず次回以降の稽古に活かしてほしい。

身体を振って回ったら、速く動こうと思っても逆効果。

【垂水区 形】

垂水区組をガッツリ時間をかけて稽古しました。

初試合に挑む幼児2人。

ここ最近2部練にも合流しだし、眠たいはずなのに夜練も頑張っています。

この日の形はこれまでで最高に動きが良かった!

試合に向けてテンション高めて、

モチベーション上げてその気にさせて、

たくさん形打って自信つけさせて、

当日、勝っても負けても自分のベスト出せるようにさせてあげたいと思う。

4年生Mちゃん。

彼女も頑張ってる。

まだまだ瞬発力が足りないけど、自分の精一杯を出してる。

今日の大事な指導。

重心の安定感ね。

転身した時ふらついてしまいますが、これには理由があります。

どこに重心を乗せれば安定感が増すのか。

そこを伝えていますので部分練習あるのみ。

10回転身しても10回ともバチっと止まれるように、家練繰り返してほしい。

彼女もデビュー戦。

「プロセスを大切にし、やる事やり切って自分のベスト出せたら勝っても負けても悔いは残らない」

これが私の考え方です。

ゆりの生徒には田中イズムを注入したい。

”試合に挑戦すると決めたなら、大会当日まで全力で努力する”

粘り強く努力出来る人は、将来社会に出た時に大事にしてもらえます。

【組手】

初めての組手競技に挑戦する3年生Y君。

まずは距離の説明です。

安全な距離・集中が必要な距離・危険な距離

間合いに入り技に移行する練習でした。

この日は刻み突き。

瞬発力があるので飛び込むタイミングが掴めれば面白い展開になるかな。

・突き技

・踏み込み

・気合い

まずはこの3つを同時に!

【形】

大会じゃない組の形練も。

2年生H君は平安二段。

ひと挙動ずつ、修正を加えながら。

動画や写真を見せて、自分で気づかせてみることに。

良かった。

ちゃんと自分で気づけた。

気づけたら自分でその部分、意識して形練することの繰り返し。

形って結局は自分との闘いです。

黙々と自分と向き合える人に向いています。

周りに左右されず自分を持ってる人のことね。

形が好きな生徒には、最後はここを目指してほしい。

3年生Kちゃんも平安二段。

どうしても四股立ちの膝が内に入ってしまいます。

個別の時間だったので股関節回りのストレッチを。

四股立ちする時の意識は、膝を張るだけじゃ不十分。

下半身の関節は3つありますが、真ん中だけ意識してても、上下の関節がフラフラしてたら立ち方は極まりません。

意識するべきは、股関節・膝・足首の同時ロックね。

もうひとつの癖「反り腰」

ここがどうしても、もったいなく感じるところ。

反り腰だと、突き手に力が伝わりません。

拳先に力を伝え、観ている審判に威力が伝わるような説得力がほしいところ。

ここは立ち方を正せば、修正出来るはず。

移動基本してる時こそ、今重心はどこに乗ってるかな?

軸はどこかな?

こんなことに気を配りながら移動基本出来れば、安定感が増すと思います。

ほっといても思考しながら稽古出来るKちゃんです。

節目節目のアドバイスだけで十分かなと思ってます。

最後は3年生R君。

今、道場の中で一番元気が良いかな!

声も出てるし、取り組み方も劇的に変化したし、目の色変えて本気で頑張ってる。

もっと稽古量増やして成長させてあげたいと思える生徒。

この日は平安五段でした。

後半あたりで時間が来てしまいゴールまで行くことは出来ませんでしたが、次回ちゃんとやり切ります。

それにしても猫足立ちが美しくなった!

次回の稽古は15日の金曜日!

夜練連発で変な感じやけど楽しみです。

続きやるで!

2024年11月7日 (木) 夜練49 @桜の宮中学校

こんにちは!

ブログ書くペースが遅れてきた。

木曜日の夜帰宅後に仕事のやりとり。

金曜日もバタバタと過ごしてました。

さて本日の稽古場所は初めての桜の宮中学校でした。

校内駐車出来ませんので、夜練メンバーと歩いて向かうことに。

やっぱり初めての場所はリフレッシュ出来ますね!

稽古後の帰り道は女の子2人と手を繋いで帰りました。

癒しの時間だわ。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・形

4・組手

【体幹トレーニング】

V字プランク・サイドプランク・プランクで147分経過しました。

それにしても寒い。

古傷の膝が痛くなります。

木・金と寒い体育館に居たので膝が痛む。

みんなもインナー着たり上履き持ってきといてね。

【固定式基本】

バンビ生も来てくれてたし、基本をしっかり。

しっかりと言っても10分程度ですが、短い時間ながらも集中してやり抜きました。

四の形に応用出来るよう、基立ちのまま前後に中段横受けと追い突きでした。

突いて下がる時、突き手は動かさず残したまま横受けの準備に入るようにね。

手技が前後左右にブレないように。

歩幅や運足にも注意し、

・手技

・引き手

・軸足の張り

この3つのタイミングを合わせます。

他にも、突きの位置や、中段横受けの高さ、前足の膝の曲げ具合も拘ります。

色帯は技の極めやスピード、スナップを効かせたり、軸の移動なんかも必要になります。

前から後ろに後退する時に、軸足踵が浮いてしまうのはダメ。

まだまだ身体の使い方が意識出来ていないと浮いてしまいます。

普段の形練で言ってることなので、あえて伝えませんでしたが自ら修正する能力もほしいところ。

バンビ生は基本に忠実に。

ただこれだけでオッケーです。

正しい突き方・受け方・立ち方です。

【形】

30分程度ですが形練でした。

全員で四の形。

バンビ生も家練やってる感じ。

稽古の度に上達を感じます。

やっぱり大会に挑戦することは大事ですね。

練習積んできます。

このあと、垂水区組中心に四の形と平安二段をマンツーマンで。

その他の生徒達は思いおもいに、自分で決めた形を練習していました。

好みが出ますね。

平安形に、バッサイ大やセイエンチン、四方公相君なんかだった。

そういえば鏡あったのかな?

探すの忘れてました。

【組手】

これも基本的なところから。

構え方・ステップ・刻み突き

この3つを30分かけて。

突いた後、スイッチして残心。

色帯にお手本を見せてもらいながらのバンビ練でした。

・膝の溜めを作る

・前拳は軽く肘を曲げる

・突いたあと、強く引き手を取る

突きと踏み込みと気合いの3点セット。

まずこれをしっかり覚えよう!

今後も桜中での夜練は、徒歩で移動しますので全員20時まで。

集合場所と時間も決まりました。

2024年10月29日 (月) 夜練48 @小部中学校

こんにちは!

10月、数少ない夜練の日に限って生憎の雨。

急いで帰ってパパっと準備して向かいましたが、足元の悪い中多くの生徒が。

過去最高人数を更新して12人も集まってくれました。

ビックリしたよ。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・組手

【体幹トレーニング】

寒いので体育館の中をみんなでランニングしました。

苦手な季節がやってきた。

ペラペラの組手道着じゃ寒すぎるので形用にしようかと思いましたが、時間がギリギリだったので結局は組手用。

誰だったかランニングしよう!

その一声でみんなで走ることにしました。

ジョグしたりサイドラン・ジャンプ、ダッシュなんかで身体を温め体幹トレに移りました。

V字プランク・サイドプランク・プランクで144分経過。

ちょっとご無沙汰のV字プランク。

あちこちからゴロンゴロン転がる音が聞こえてきたけど、、

安定する位置を見つけてしっかりキープしてほしいところです。

【固定式基本】

垂水区デビュー組が夜練合流しましたので、基礎の基礎を挟みました。

突きと受けを3つ。

全てに当てはまることですが、

・力まない

・引き手を強く

これを意識した上で、スピードを高める意識。

この意識が有るのと無いのとでは、出来高が大きく異なります。

自分の技のスピードを上げたい!

この意識ひとつで動きが変わります。

”普通” にいつもと同じでやってるのと、いつもよりもうちょいスピードを高める意識で稽古するのとでは、明確に違いが出てきます。

H君、私が求めてる頑張りに達してました。

指摘しながらスピード感を煽ったので途中から技にスピードが乗ってきた。

自分で体感してくれてたら嬉しいんだが、どうだったでしょうか。

次回の稽古が楽しみです。

みんな、糸東流らしく最短距離でシャープに技が出せるようにね。

この後の基本の裏テーマ。

”腰切り”

お尻歩きや腰切り等で、上半身と下半身を切り分けて使うトレーニングを普段から取り入れています。

実際にS君に平安五段の挙動で私が求めている腰の入れ方を皆の前で披露してもらいました。

また逆に同じ挙動でも腰が入っていない打ち方も披露してもらい、見比べてみることに。

明らかに違いが分かったことだと思います。

両手の指を繋ぎ合わせ、腕の動きと腰の動きを大きく動かすウォーミングアップをじっくり繰り返し、いざ稽古です。

まずは腰を入れ右前屈立ちを取り、今度はもう一度腰を切り直しも右基立ち。

これを左でも繰り返し、腰を入れる感覚を養いました。

まずは身体の使い方を知ることから始めましたので「大きく遅く」でもオッケー。

慣れてくれば腰の動きを「小さく速く」にしていきます。

前屈立ちから猫足立ちに戻したり、

猫足立ちから四股立ちを取ったり、

これを左右交互に腰の切り替えしです。

オレンジ帯の生徒にはちょい難しかったと思いますが、青帯生は割りとイメージが掴めてた感じ。

左右どちらでもコンパクトに腰を入れる動きが身につけば、形は新たなフェーズに入ります。

形競技で上位に入賞する選手はこの辺は普通にやってます。

形を頑張りたい生徒。

信じてついてきてほしい。

練習の仕方、身につけてほしい動きは道場で指導します。

あとは、教わったことを自主練でコツコツ続けてほしい。

道場は多くても週2回がやっとですので、自主練が重要になってきます。

形でも組手でも共通して言えますが、自分の身体を思いのまま操れるようになること。

反射神経然り、体幹然り。

腰のキレが出てくると形がパリッとしてきます。

今日指導した内容も畳一畳分のスペースがあればナンボでも出来るんでね。

ひとつでも上を目指すとなると、基本の内容も難しくなってきます。

基礎が出来た上での色づけですので、基礎は確実に抑えておいてください。

四股立ちでもこれだけあります。

前後移動での切り替えしスピードの上げ方。

身体を動かす部位。

姿勢の整え方。

関節のロック。

次のフェーズに移ってもついてこれるように、脳みそフル回転でついて来てください。

【組手】

スピードの上げ方に焦点を当てた稽古を行いました。

どう動けばスピードで勝るか、説明は割愛しますがペア練で刻み突きと逆突きに絞って稽古しました。

ペア練といっても補助。

片脚ステップから突きを極める練習でした。

前足を踏み込み着地する前に突きを放つイメージを持たす練習です。

組手構えになり正面からペア相手が片足を持ち、その場でステップ。

ペア相手は、ブザーが鳴れば持っていた足を離し距離を取ります。

打ち込み側は開放された前足が床に着く前に、軸足は後方、前足は前方へ飛ばし突きを極めます。

これも軸足の溜めが出来ていることが前提条件。

突きに入るまでに予備動作があってはいけないし「間髪入れずに」飛び込まなければいけません。

今度はペア相手が後方に立ち、打ち込み側の軸足を後ろから持ってあげ、ブザーと同時に手を離します。

軸足が床に着地したと同時に前足を推進させ深く中段に潜る練習を取り入れました。

3年生R君。

誰に言われるも無く、自らデカい声でテンション上げて練習していました。

良い雰囲気です。

周りの生徒も次第に感化された様子です。

今、ゆりの組手を引っ張る位にまで意欲的にやってますね。

やる気が伝わってくるし、なにより目の輝きが違う。

気合いも人一倍だし、この調子でガンガン引っ張っていってほしいな。

”手” から入る突き方を学んだ後、今度はガチでスピード勝負。

一方は刻み突き、もう一方は逆突きカウンター。

技を決めてガチの寸止めフルスピードです。

コンタクトだけは十分に注意しつつ、集中してやり切りました。

先の先と後の先。

間合いとプレス仕掛けながら相手を崩した瞬間、刻み突きを飛ばします。

この相手を崩す仕掛けこそが組手の醍醐味。

フェイントで上手くひっかけ、相手が釣られたところを狙う意識です。

カウンター側は、ひたすら張っときます。

崩されたら刻みが勝つし、相手の動きの癖を見破れればカウンター取れる。

今日生徒にはヒント伝えました。

相手のどこを見ておけば良いか。

もちろん全体を見るのには変わりありませんが、身体のいち部分にスポットを当てておくこと。

後は思い切って深く入る勇気です。

崩す練習と癖を見つける練習。

互いに求められる動きは違いますがこれを交互に行いました。

なかなかの緊張感の中、真剣に稽古していました。

本気のフルスピード、それもメンホー無しでやってたのでヒヤヒヤでしたが、コンタクト無しで終えました。

いよいよ組手の稽古も次のフェーズに入ってきた。

実戦に近い感覚です。

駆け引きの中で、相手を崩して、動かして、隙を捉える動き。

リズムは単調にならないよう、そこは工夫が必要です。

強めにプレスをかける

フッと動きを止める

差し出した手から刻み突きに入る

横の揺さぶりを使う

急ブレーキと急発進

スイッチしてからの刻み突き

足技見せながらの刻み突き

中段フェイントを挟みつつ切り返しの刻み突き

R君とKちゃん、互いにカウンターも取り合ってたし刻みの入り方にもバリエーション出て来たし、何より動きの質が上がった。

上手く表現出来ないが、二人とも確実に何かが変わった。

やっぱり緊張感漂う中で本気で差し合いすると伸びるわ。

この調子で殻をブチ破れ!

2024年10月22日 (月) 夜練47 @小部中学校

こんにちは!

丸1ヵ月ぶりの夜練。

こんな日に限って就業時間ギリギリでトラブル発生。

出来る限りのことを済ませて、ダッシュで駅に向かいますが今度は電車が遅れてる、、

今日は組手オンリーで予定立ててましたが、形を30分弱挟みました。

1・体幹トレ

2・組手

3・形

【体幹トレーニング】

久々の片足逆突き・片足飛び・足刀蹴りで141分経過しました。

動きを加えた体幹も忘れない程度にやっていないとね。

不安定な状態を作りその中でバチっと固める意識で片足逆突きを極めます。

片足飛びは着地した足で身体が流されないようバチっとブレーキをかけるように。

足刀蹴りは両足を同時に強く蹴る&引くです。

【組手】

フットワークとジャンプ・ダッシュ系を15分くらいでしょうか。

おっと瞬発系もやりました。

まだ無意識でアップを流す生徒が居てる。

自分たちの競技ってスピード勝負。

普段から自分の持つスピードの、もうちょっと上でやらないと地力がつかないよ。

普段の力でやってる子とちょい上のスピード感でやってる子は、気づいたら大きな差になってると思います。

もうこれ以上書きませんが、スピード上げる意識で取り組んでほしいです。

アップの次はステップ練習。

20秒ごとにリズムを変え、横の動きを取り入れ、高速、ランダムと組み合わせていきました。

60秒動き続けられるだけの体力は絶対に必要ですので、組手はアップの時からスピードと体力向上していかないといけません。

今日さらに、オープンとクローズの動きを取り入れています。

ステップも目の前に対戦相手を想定しながらプレスかけていきます。

のんびりした動きでフェイントしても、それはフェイントと言いません。

相手にヒヤッとさせないとフェイントではありません。

動きに緩急つけて、前に詰めたりその場で止まったり。

今日はオープンとクローズ。

足の動きも加えてプレスに幅を持たせました。

高速でチェンジするからこそ効くよ。

肘が伸びっぱなしじゃ、棒突きになるよ。

ガードが下がりっぱなしじゃ、ポイント取られるよ。

膝が伸びっぱなしじゃ、2挙動になるよ。

何度も何度も言い続けてきましたが、自分の課題と向き合い稽古しないとダメだと思います。

小休止はさんだら今度は、2列で向かい合って突きの練習に移りました。

垂水区で組手競技に挑戦する生徒も居てましたので組手基本です。

・刻み突き

・中段逆突き

・上段逆突き

・ワンツー(上上)

逆上で間を潰す方法、ワンツーの間を無くす突き方には丁寧めに説明しています。

どちらの突きもキーワードは両手の使い方です。

覚えておいてね。

突きに結構な時間を割き、今度はビッグミットで蹴り練でした。

ストレス解消出来るくらい全力でミットを蹴ります。

今日は中段回し蹴りでした。

生徒の蹴りをミットで受けていましたが、全然スピード感がありません。

膝を抱え込んでからがとにかく遅い。

蹴りは突きに比べ確かに練習量は少なかった。

足を振り回して蹴ると遅いので、身体の枠の中から直線的に最短距離で蹴れるように。

私の指導は、言葉での説明が多めですので理解出来る子と苦手な子とでは習得に開きが出ると思います。

なるべく要点絞って説明してるので、よく聞いてよく考えて実践してほしいです。

回さない回し蹴り。

刺すように蹴る中段回し蹴り。

別に威力を求めている訳ではありませんが、強い蹴りが出来ると相手は怯みます。

強い中段蹴り持ってると容易に飛び込めませんので、武器として持っておいてほしいところ。

強い蹴りを出すには軸足を曲げながら旋回すること。

インパクトの瞬間膝が伸びてしまっては強さが出ません。

もうひとつ大事な座学を。

突きの間合いと蹴りの間合いの2つ存在すること。

蹴りの利点は、突きが届かない遠い間合いで組手が出来ること。

より遠い間合いから蹴りを極めるには軸足の踵の使い方ひとつで距離を稼げることを学びました。

ここまでの説明を聞いて空手脳が高い生徒は蹴りで試合を組み立てる際、距離が重要になることに気づいたはずです。

蹴りを狙うのであれば、突きの間合いで組手しないことです。

突きが届く間合いで相手と勝負しても、突きが速いのは明確です。

片足で不安定な状態で技を出す蹴りと、2本の足で立ち思いっきり腕を伸ばすだけの突きとスピード勝負しても勝てるはずがありません。

技の練習とともにロジカルに考えるチカラもつけていってほしいと思います。

論理的に考えられる人は、理にかなった動きが出来るようになるからね。

闇雲に頑張るより理屈を理解した上で、しっかり数をこなせば身につくのは早いと思います。

膝を相手に向かってしっかり抱え込んで、軸足の捻りとともに膝から下をスナップを使って放りだすだけ。

注意するのは身体の幅の範囲の中で刺すように、直線的に蹴ること。

練習の時からフルスピードで動かないと試合で極めれないよ。

膝を上げるスピード

腰を捻るスピード

”普通” にやってても試合では極まらないよ。

試合で極める意識で本気のフルスピードの全力で蹴らないとね。

おっと!

上半身と下半身の連動も忘れずに!

【形】

20時上がりの生徒もいることから一旦稽古を締めました。

キリが良いので組手をここまでとし、一般Eさんが来てくれていましたので形練することに。

前回の稽古時、四方公相君のリクエストを受けていましたし今日やることにしました。

大会も審査もひと段落ついたことだし、気分転換に残った生徒達と全員で打ちました。

相手の突きをおでこの前で片手で掴んで反対の腕で掬ったり、

後方から近づいてきた相手の足をかがみながら引き込んだり、

掴まれた蹴り足を軸にして反対の足で二段蹴りしたりと言った具合にちょい分解を交えながら形を打ちました。

平安の形と比べかなり長い形ですので簡単には覚えられませんが、今日はEさんのためにでした。

形が好きな生徒が多いですし良い気分転換になったのなら、やった甲斐があるというもんです。

たまには気分転換に新しい形を覚えるのも楽しいですしね。

この形覚えられると他の公相君シリーズ覚えられると思います。

さぁ今週土曜日は超久々1年半ぶりに開催する青空教室。

体育館も多目的室も使えませんので公園で形練します。

遠方の方、駐車場も何とかなりますので来てくれたら嬉しいです。

朝から気持ち良い汗、一緒に流しましょう!

2024年9月23日 (月) 夜練46 @大池中学校

こんにちは!

普段あまりテレビはつけませんが毎週録画してるキン肉マン観ながら、熱々のコーヒー飲むのが至福の時間になっています。

1本漫画観て、形道着にビシッとアイロンかけて出発です。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・移動式基本

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・プランクで138分経過です。

そういえば今日はみんな道着着てましたね。

ここ最近、夜は涼しくなってきましたしね。

汗で滑って体幹キープするのがとてもハードでしたが、これからの季節もう大丈夫だろう。

【固定式基本】

結果的に突きに時間を沢山割くことになりました。

基本中の基本でした。

日々の稽古で必ずと言って良いほど出てくる突きの稽古。

これがまたやっかいで、何となく覚えて出来ると思ってやってると痛い目にあいます。

・拳の握り方

・引き手の位置

・スピードの上げ方

・力強さ

・突きの位置

・脱力

・肩甲骨の使い方

・腰の締め方

・膝の溜め

・重心を乗せる位置

これらをひとつずつ、修正しているうちに突きだけで軽く30分超え。

ただ何となく腕を伸ばしてるだけになってないかな。

相手を一撃で倒すためには、どのようにして突かないといけないだろう。

今生徒に求めていることは、身体で覚えたことを自分の言葉で人に伝えられるようにすること。

言語化する能力が問われています。

言葉にすることでより理解度が増すので、質問の嵐です。

教室に通って真っ先に覚えた技がこの突きだったはず。

毎回欠かさずやる突きの稽古。

いつでもスラスラと人に説明が出来るくらいにまで、頭と身体に叩き込んでほしいと思います。

練習する時は一本いっぽん丁寧にね。

毎回、突く位置や引き手のしまい方がバラバラではダメ。

それが許されるのは白帯までです。

帯の色が濃くなると、恥ずかしい思いするのは自分ってことを忘れないように。

突きの後はその場で、前屈立ちと基立ちの使い分け。

半円の描き方や、手技をそのまま残して次の技に移行しますが、これも基本中の基本。

先日、他支部の先生とゆっくりお話しする機会があり、普段どんな稽古をされているか質問してみました。

2時間の稽古の内大半が基本。

形の時間は30分も取らないと仰っていました。

これには考えさせられました。

ゆりはどちらかと言えば形ばっかり。

配分で表すと、

40%:形

30%:基本

20%:組手

10%:体幹、ルーティーン

基本が基本通り出来ないうちに形に多くの時間を割いても上達には結びつかないと思う。

出来てない部分を修正しながら、身体に染み込ませることがやはり先決だと感じました。

1ヵ月もしないうちに神戸市大会が控えていますが、形を打つ時間は設けませんでした。

ひたすら基本基本の2時間でした。

基本が上手く出来ないと形が美しくなるはずがありません。

下半身強化の基本稽古と、ただひたすらに忠実に基本を追求する基本稽古の使い分けが今の道場生には必要かな。

腰が高い立ち方を見ていると、これじゃダメだと思う。

立ち方や技が真の意味で理解出来ていないうちにいろんな事に手を出していてはダメだと感じた。

いっかい全体の底上げをせなアカンと強く感じている。

基本はまだまだ続きます。

前屈立ちと四股立ちの極めの作り方。

細かい説明は割愛しますが、軸の乗せ換えを使って技を一致させる練習でした。

ここでセンスを感じさせてくれたのがKちゃん。

しっかり溜めを使って技に強さを出していました。

この動きが理解出来たら技に重みが増す。

【移動式基本】

だだっ広い道場を縦に往復しました。

基立ち・猫足立ち・四股立ち

意識するのは立ち方がバラつかないこと。

意識するポイントを少しだけ触れておきます。

基立ち :前膝の曲げ具合(親指付け根にかかる位)

前屈立ち:股関節をたたむ(膝と足首は垂直を保つ)

猫足立ち:鼠径部の抜き(脱力で良い)

四股立ち:各関節のロック(ひとつだけじゃ極めが出せない)

先日の県大会で形競技を観戦していて感じたこと。

上位に残る選手は、動き出しにスピード感があり、パワーを感じさせる技でビタ止まりし極めの強さを表現していました。

そのため本日のメニューには、前に出るスピードを養うためチューブで負荷をかけ移動基本を行いました。

テクニック面の要素はこれまで何度も指導してきましたので、もう分かってるはず。

前に出る推進力を磨くとともに、技の一致性も出していきます。

本能や感覚で動かないこと。

物事は理論立てて考える必要があります。

形競技で水平移動出来なければ減点されていくだけです。

なぜ頭が浮いてしまうのか?

なぜ移動足始動してはいけないのか?

聞くチカラ・見るチカラ・考えるチカラ

大会で入賞を心から望む生徒は決して本能で動かず、脳みそフル回転で稽古してほしいと思う。