ブログ

2022年8月27日 (土)道場稽古20

こんにちは!

注文していた道着が3人分届き、初めて道着に袖を通します。これで道場生全員の道着が届きました!

並んで帯を締めていると生徒から嬉しくて笑みがこぼれます。この気持ちをいつまでも忘れないでいてほしいと思います。

おっと道着姿の写真を取り損ねてしまいました、、

夏の間はTシャツで稽古していますが、涼しくなりましたら道着着用に戻しますのでその時、全員で写真を撮りたいと思います。

さて本日のメニューです。

1・アップ・柔軟・体幹・筋トレ・お尻歩き

2・固定式基本

3・移動式基本

4・形

【アップ・柔軟・体幹・筋トレ・お尻歩き】

体幹トレも慣れてきた感じで、フォームも良くなってきたように感じます。

軸が整うと、今頑張っている形に活きてきます。

なので出来るだけフラフラしそうなところをじっと我慢出来るよう頑張ろう!

コツは、おへその下(丹田)に止まれっ!と指令を出してみるとふらつきを抑えることが出来ますので、次試してみてください。

なんと今日でトータル10分経過です。

腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴り。これも10回ずつ頑張ってます。

最初は、1回も腹筋出来なかった子が、歯を食いしばって号令に合わせてついて来ています。

今日、皆に伝えましたが頑張りは全部自分の身体に返ってきます。

真面目に筋トレ頑張れば、パワーが突きます。パワーがつくと形において当然力強い突きや受けの手技が出せますし、身体の安定性も高まります。

真面目に体幹トレ頑張れば、地面に根が生えたような微動だにしない形を打つことが出来ます。(極め)

腰の切り返しに繋がるお尻歩き。複雑な動きが入る形に必須の技術なので今から下準備です。

【体幹10分:筋トレ各40回】

【固定式基本】

今回もいつもの如く、基本を繰り返します。

立ち方・受け・突きの基本が出来ないと、美しい形は打てません。

今日ある生徒に変化を感じました。

稽古中、アドバイスを聴きながら受けの高さを自分で修正していました。

考えながら稽古に励んでいました。

意識ひとつで、成長のスピードは変わってくると思います。非常に楽しみです。

「よく見る よく聞く よく考える」です。

【移動式基本】

ここ数日ずっとあることを考えていました。

どんな練習の仕方を取り入れれば、生徒達に伝わりやすいかです。

今日トライしたことは、「視覚に訴えかける」です。

低学年が沢山集まる現状では、言葉だけの説明ではイメージがつきにくいかも知れません。

目標物を可視化する方が、スッと入ってくるのではないかと思い、養生テープを用意しました。

生徒達全体に共通する課題は、移動の度に立ち方にバラつきが生じること。

幅が広い、幅が狭い。

基立ちの長さが広い、長さが狭い。

まだまだこんな感じです。

目指すところは、どれだけ移動しても同じ幅 / 長さです。

今日取り入れたアイデアです。

床にテープを貼り軸足の親指を乗せます。移動足の床にも同様にテープを貼り基立ちの位置に目印とします。

移動足を前に出し目印を付けます。

合計3か所にテープを貼る事で前に出ても、後ろに下がっても「基立ち」です。

足元を見ながらの(その場)移動基本でしたが、生徒達は意図を理解してくれており真剣そのもの。

自分の基立ちが安定するまでの間、続けたいところですが難点がひとつ。

テープを手頃なサイズに準備し、一人ひとり異なる基立ちに貼り付けるのに時間がかかり過ぎてしまうこと。

準備に10分近くかかってしまいました。

(その場)移動基本をした後、今度は実際に移動式基本(追い突き)です。

運足は半円を描き、床を雑巾がけするように滑らかに動きます。

移動足とともに、軸足が前に引っ張られる癖も見受けられますので、注意を促しました。

【形】

四の形・十二の形を全員で合わせた後、散り散りバラバラになり個人練習に移ります。

すみません。全員に回ることが出来ませんでした。

ある生徒との稽古中、私自身新しい気づきがありました。

もしかしたら、今まで教えていた方向転換の仕方より、簡単且つ正確に回る方法が見つかったかも知れません。

次回の形稽古で、皆に試してもらおうと思います。

※お伝えしましたとおり、9月4日に全体練習会を開催することになりました。既に数名参加の連絡を頂いています。

内容は基本と形の練習会となり、今のゆり生にもってこいの内容ですので、ご都合がつきましたら奮ってご参加ください!

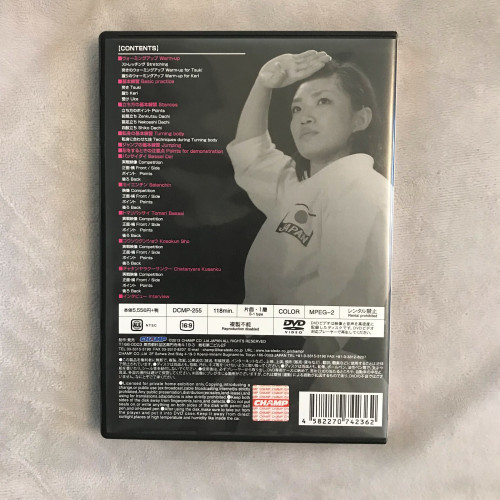

宇佐美里香のベスト空手「世界一の形とそれを創るベーシックス&マインド」-形編-

こんにちは!

宇佐美里香のベスト空手「世界一の形とそれを創るベーシックス&マインド」-形編-

・バッサイダイ

・セイエンチン

・トマリバッサイ

・コウソウクンショウ

・チャタンヤラクーサンクー

注意点を説明されていますので、挙動の順に沿って触れてみたいと思います。

【バッサイダイ】

1・はじめの公差立ちは、左足を曲げ、公差立ちの高さになりながら前に出ます(次の立ち方の高さになってから)

2・下段手刀受けは、左足に軸が乗った時に受ける(軸乗りすればフラつかない)

3・気合からの手刀受け猫足立ちは、軸がブレないように踵で回る(右踵を壁に)

【セイエンチン】

4・(最初の)ゆっくりの部分は相手を想定して重みとリズムをつける(表情をつけ味わい深く)

5・三戦立ちからの金的打ちは、四股立ちと打ちのタイミングを合わす(運足と腰切りを一致させる)

6・外し技の猫足立ちは、軸を大事にして後ろ足で立つイメージ(外し技/肘当てと同時に沈む)

【トマリバッサイ】

7・(最初の)連続技は、腕で極めずに足や軸に腕がついてくるように(下半身のパワーを腰、腕に連動)

8・四股立ちと突きのタイミングを合わせる(2箇所とも)

9・猫足立ち,諸手突きも軸足で技をだす(腰のキレで突く)

【コウソウクンショウ】

10・猫足立ちの転身は、踵で回りタイミングを合わせる(踵まわり)

11・前屈立ち → 猫足立ちでは後ろ足で前足と腕を引き付ける(後ろ足の抜きを使う)

12・連突きは0から10の抜きのイメージ(肘のスナップを使う)

【チャタンヤラクーサンクー】

13・最初の連続動作は、丹田から技を出し初動をはやく軸を大切にする(正中線の軸を崩さない)

14・ジャンプは跳んだ後、右足左足を引き付け前を見る(手はㇵの字 目付は2㍍前方)

15・脇構えから蹴って猫足立ちエンピは、蹴ってから軸足を曲げて猫足立ちの高さになり、すり足で前に出る(次の立ち方の高さになってから)

形を覚えたら次のステップは身体の使い方です。

上記にあげたコツを今取り組んでいる形に応用し部分練習すると、上達が早まるような気がします。

鏡の前で部分練習を繰り返し、感覚を掴んだあとにスピードを上げていくと良いのではないでしょうか。

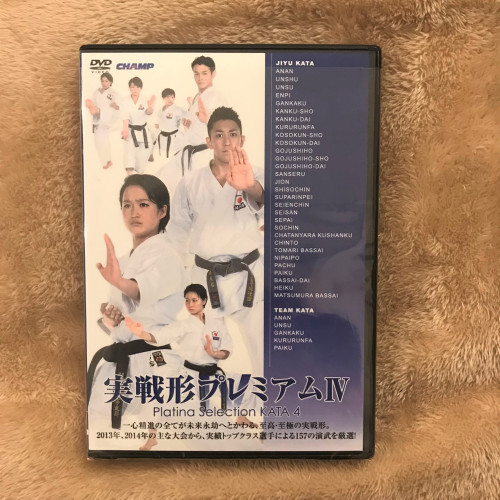

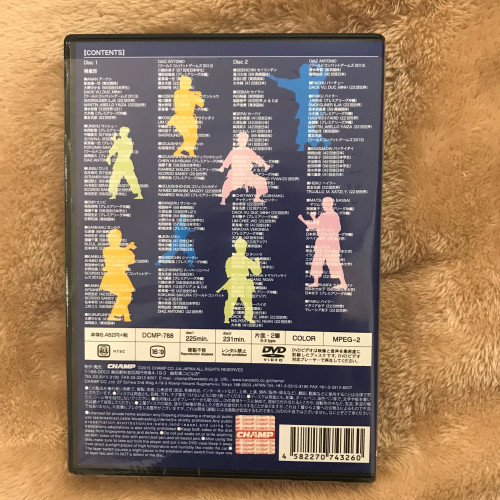

実戦 形プレミアムⅣ

こんにちは!

実戦 形プレミアムⅣ 2013年・2014年の主要大会から4時間弱も収録されています。

当時、自由形の中で特に練習していたのがウンシュウ。

贅沢にも7本収録されています。中嶋俊文選手の形がお気に入りでした。

松濤館流ではウンス、糸東流ではウンシュウと呼びます。

見どころは、三日月蹴りから素早く360度回転して素早く地面に伏せる糸東流らしさ全開の軽快な形です。

重厚感あふれるスーパーリンペイは9本あり、剛柔5本・糸東4本と良い具合に振り分けられています。

お気に入りは、國米 櫻選手の形。眼力と腰の入れ方が抜群ですが、キレとスピードは清水 希容選手が圧倒的です。

那覇手特有の重厚感あふれる形ですね。

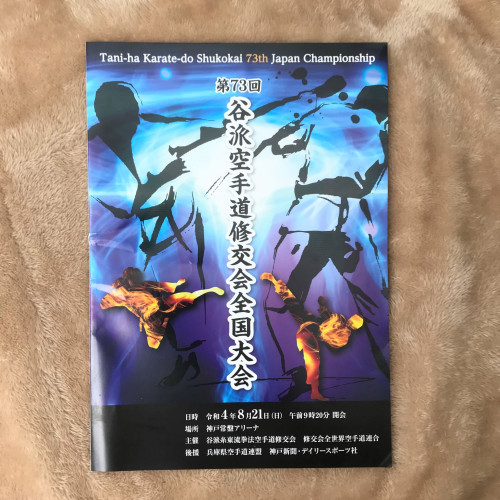

2022年8月21日(日)第73回谷派空手道修交会 全国大会 @常盤アリーナ

こんにちは!

本日は、神戸常盤アリーナでゆり道場の記念すべきデビュー戦でした。

保護者の皆さま、朝早くからお疲れ様でした。

生徒たちの頑張りをスタンドで応援したかったのですが、私と娘は審判、コート役員として大会参加です。

プログラムを見てビックリ!同じコートでした。

見たところ特に緊張している様子も感じません。選手以上に父兄や私の方が緊張していたのではないでしょうか。

今持てる力を十分に発揮していたと思います。

気合の声もしっかり出ており、突きのスピードも感じられました。

勝ち上がる選手との違いは、力強さ。

手技と軸足の一致性が課題だと捉えました。

今回、負けた選手をスタンドに帰さず後方で見学させることに。

ここで大事なのが上手な選手の演武を間近でしっかりと見比べることです。

足を投げ出したり、おしゃべりする場面ではありません。

ここはしっかり注意していきたいと思います。

さあ!始まったばかりの空手道人生。

勝つことで得られる喜びや自信、負けたことで生まれる悔しさ。

空手道とは大会が全てではありませんが、自分の力量を測ることが出来ます。

あとに続く生徒が表れることを期待しています。

さあ!次戦は 冬の垂水区大会、来年春の北区大会に照準を合わせ、稽古は平安の形に入り、組手の稽古も増えていきます。

形も組手も積極的に挑戦する生徒に育ってほしいと願っています。

2022年8月20日 (土)道場稽古19

こんにちは!

いつもより少しだけ早く道場入りしてモップがけ。

隅々まで掃除していると見つけました!開封されていない状態のクーラーが4台も!

ありがたいですね。

さて本日のメニューです。

・ストレッチ

・体幹・筋力トレ

・固定式基本

・移動式基本

・形試合所作

・形

・居残り練習【形】

【ストレッチ・体幹・筋トレ・お尻歩き】

サラッとストレッチを終え、通算3回目の体幹/筋トレです。

体幹では、ピンと姿勢を伸ばしながらフォームを整えます。初めて取り入れた時と比べて、フォームもキレイになり辛抱も出来るようになってきました。

筋トレも同様に良い感じ。体つきがどんな風に変化するか、今から楽しみです。

お尻歩きも足を床に置いたことで、腰を左右に動かせるようになってきた感じです。

おっと!今日はスクワットを忘れ正面蹴りをしてしまいました。

【体幹7分30秒:筋トレ各30回】

【固定式基本】

中段横受け

上段揚げ受け

下段払い

正面蹴り

四股立ち突き

前屈立ち/基立ち

・引き手で極める意識が足りない

・両手が一致していない

これは審査までに修正したいところ。

中段横受けにしても肩の高さで受けず、顔の高さで受けています。本人はちゃんと出来てるつもりなんでしょう。

次は鏡の前で、本人に気づかせてあげようと思います。

【移動式基本】

腰に両手をあて基立ちで運足の練習です。

移動足は半円を描き、雑巾がけします。また軸足を締める感覚を全員で練習しました。

運足の次は、実際に突きます。

まずは追い突き。

移動足が着地した後に(ほんの少し遅れて)突きを入れますが、ポイントは引き手はいっさい動かさないこと!

全体的に移動中、我慢できず手が動く傾向にあります。

丁寧に丁寧に説明を重ね、移動基本に移ります。

足 → 腰 → 手の順番に下半身から連動しています。

この後は、前屈立ちになり逆突きで移動です。初登場でした。

【形試合所作】

今日一番時間を割いたのは入退場の所作。

父兄の方にご協力いただき、旗を持ちコートの四隅に座ってもらいます。

名前を呼ばれたら元気よく

①:手を上げてハイっ!

と返事です。開始線まで入場し、

②:お互いに礼

③:正面に礼

赤紐の人から順に大きな声で、

④:形名を発します(四の形、もしくは十二の形)

主審の笛の合図とともに、演武を開始です。

形を打ち終えたら

⑤正面に礼

対戦相手の形が打ち終わるまで、開始線でじっと待機です。

主審の笛の合図とともに、4隅の副審が旗を揚げ勝敗が決まります。

⑥正面に礼

⑦お互いに礼

⑧まわれ右して退場

【形】

対戦相手と並び、試合を想定した形稽古です。

最初から最後まで自分のリズムで形を打つ練習です。

方向転換時の手技の使い方を全員で練習しました。

あっという間に2時間が過ぎました。

【居残り練習】

1時間弱だったでしょうか。3人残って形練習です。

ある生徒に伝えたことですが、手技・引き手・軸足を一致させると、形の見栄えが変わります。

ぜひ取り入れてもらいたいポイントです。

さあ!明日は修交会大会。

結果も大事ですが、大会に向けて努力を重ねたプロセスの方が大事だと私は思います。

初めての大会に頑張って挑戦し、試合を終えて戻ってきたお子さんを、暖かく迎えてあげてください。

※審査申し込み期日は27日です。受審される方は忘れずに提出してください!

(1日、本部に提出します)