ブログ

2022年11月5日 (土)道場稽古28

こんにちは!

今日は学校行事と重なったため、3人でスタート!

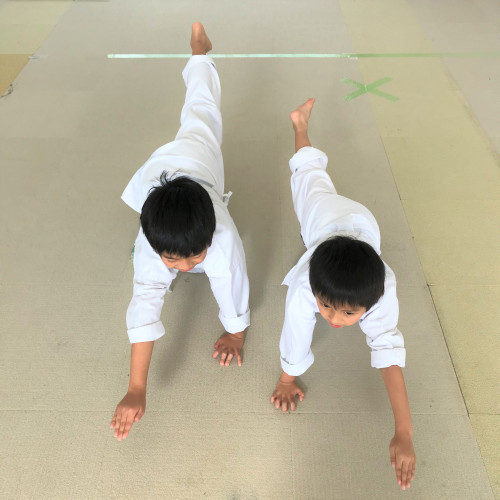

【動的ストレッチ → 筋トレ → 体幹トレ】

組手フットワーク・刻み突き・ジャンプ・前足上げ、後ろ足上げで身体を温めて筋トレに移ります。

腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴りです。

腹筋も遅れることなく出来ています。始めた頃と比べると全然違いますね。スピードが落ちません。

今日で通算120回目です。

体幹もプランク1分・サイドプランク1分・2ポイントプランク1分で通算31分です。

【移動基本】

運足・突きを出すタイミング・極めを指導しながら追い突きです。

ポイントは正しい立ち方。

何度移動しても「同じ長さ」・「同じ幅」になるように意識することが大事です。

移動足が着地して、ほんの少し遅れて軸足の張りと一緒に手技を極めます。(突き手・引き手・軸足の張りを揃えます)

・おへそは正面に向ける

・突きは正中線且つみぞおちの高さ

・軸足の向きは20度

意識してね。

【形その1】

形の途中から生徒が少しずつ増えてきました。

12月の審査に向けてみっちりと、四の形・十二の形です。随分打てるようになってきました。

次は平安二段!

いつも以上に丁寧に丁寧に指導です。順序を覚えたら次は、より美しく。

キレイな猫足立ちになるようアドバイスです。

・軸足の踵にお尻と背中が乗る様にすること。

・軸足の付け根の力を抜き(脱力)、空気椅子に座る。

教わったことを、自宅で毎日少しだけ継続してほしいと思います。

【組手】

刻み突きのフォームが形になってきたところで、少しずつ注文を追加していきます。いっぺんに説明したら混乱してしまいますので。

今日は突きの瞬間、胸の前に構えた奥手をほんの少し後ろに引きます。

形と同じで引き手で技を極めることを説明しました。身体の使い方をひとつ変えるだけで、突きが走る(伸びる)感覚を得たのではないでしょうか。

再度説明しますが競技空手では、どちらの突き(蹴り)が先に極まるかを競います。

なので引き手を使って技を走らせた方が有利です。

一人ひとりフォーム固めをしたところで、次は突きと蹴りのコンビネーション!

刻み突き → 刻み蹴りです。

1 :前足を軽く踏み込むとともに、刻み突き

2-1:後ろ足を半歩前に寄せる

2-2:突いた手を組手構えに戻す(両手を前におくと相手の突きをガード出来るよ)

2-3:前足の膝を肘の高さまで掻い込む

2-4:足の甲を伸ばし上段を蹴る!(気合を発する)

2-5:軸足の踵を相手に向ける

2-6:引き足を取る

3 :バックステップで残心

繰り返し、何本蹴ったでしょうか。トータル100本近く蹴ったかな。

今日は私がミットを持ってフォームを指導します。

組手は楽しいですね!

突いたり蹴ったり思いっきり身体を動かせますから。

来週から垂水区組は、安全に十分配慮して試合形式に入ります。

整列から礼までの所作や、ルールについても学んでいきます。

その他の生徒は、12月の審査に向け基本と形をがっつりやっていきますよ!

【形その2】

15時までの通常稽古終了後、学校行事で遅れてきた生徒たちのリクエストで平安形を初練習!

初段・三段・四段・五段を一度ずつですが皆で。

初めて知る、脇構え・交差立ち・後屈立ち・浮足立ち・肘支え受け・小手受け・手刀受け・開手交差受け・掬い受け・肘受け・拳槌横払い・膝蹴り・四本貫手・裏打ち、、

あとなんかあったかな?

基本形でこれだけの受け技や立ち方を学び、糸東流指定形4種類に移っていきます。

気分転換したところで、大会に向け平安二段です。

今日は試合形式で臨みます。

指先の張り、礼の角度、目付け、発声を何度も練習。

スイッチが入ったのか、生徒たちも真剣に稽古に向き合ってくれます。

その他のアドバイスです。

1・結び立ちの姿勢では顎を引く

2・正面に座る審判の後方を睨みつけて形を打つ

3・相手と戦っているイメージを持ちながら突きや受けをだす(これ大事)

4・形は最初と最後を特に大事に

5・最後の四股立ちは3秒止める

せっかく試合に挑戦します。

試合で悔いの残らないよう、毎日形を家で練習してほしいと思います。(手技と軸足のタイミングを合わせてね)

やることやって当日、自分のベストを出し切れば勝っても負けても後悔しないはず。

もうひとつ。

同じ学年で勝ち進む上位の選手はチェックするようにね。

今後の目標が明確になります。

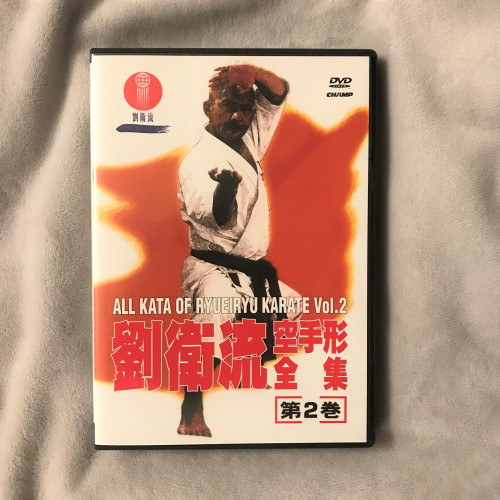

劉衛流 空手形全集 第2巻

こんにちは!

第2巻では、

・ヘイクー

・パイクー

・アーナン

が収録されています。

喜友名選手のアーナンを観て以来、一時期劉衛流ばかり練習していました。

ほんとに細かい部分ですが、四股立ちは糸東流とは立ち方が微妙に異なり、暗夜の位や山かげの構え、天地の位等独特の構え方を知り、教範やこのDVDで何度も勉強していました。

カメラアングルは正面・後ろ・横・上と豊富です。

また分解と解説が更に理解を深めます。

立ち方と手技の音声解説とともに佐久本先生がひと挙動ずつ演武されていますが、キレが鋭すぎて細かい部分が見えない時があります。

劉衛流DVDは現在のところ、この2本だけ。

まだアーナン大・オーハン・オーハン大と学びたい形が控えています。

第3巻の発売が待ち遠しいですね。

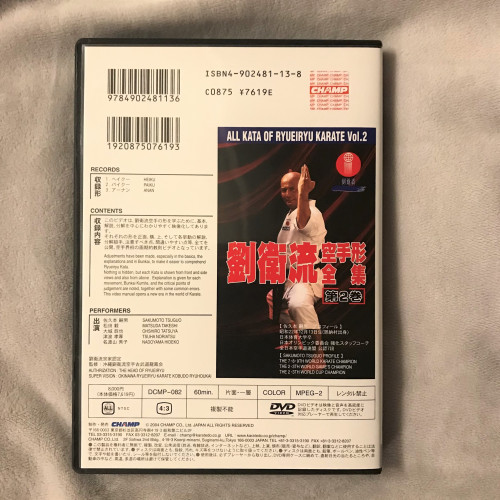

世界王者たちの合宿 -Extra Movie編-

こんにちは!

おまけです。

1:イラン式ウォーミングアップ

【練習前に行う「戦う準備」20分】

ジョグしながら、バックランやサイドステップ、カリオカ等さまざまな動きを少しずつ行います。

動きは緩やかですが、足を止めることなく20分間動きっぱなし!

次第に肩甲骨をほぐす動きを経て、次は股関節回り。ラダーでお馴染みの動きなんかも取り入れています。

身体が温まってきたところで、組手系のフットワークから、小刻みのダッシュ系に移ります。

敏捷性 + ダッシュ のあとは円になって組手フットワークからストレッチでした。

2:チャンピオンの技をシェアしよう(荒賀龍太郎を破った魔物・グルジアのゴギタ)

【蹴りをさばいて、片手で投げる】

相手選手が放つ中段回し蹴りを、間合いを切りながら(スイッチして)受けます。

右の蹴りを、スイッチしながら自分の右手ではたき落とし右足で足払いしながら投げてます。

足を入れ替えて左脚を軸にして足払いしています。

こわっ、、

3:チャンピオンの技をシェアしよう(日本が誇る天才スピードキング・荒賀龍太郎)

【下がるとみせかけて中段蹴り】

相手が仕掛けてきた時、一瞬前脚を引いて中段蹴りです。

体を入れ替えての中段蹴りでした。

相手が前に入る瞬間に入れ替えるのですから、スピードと反射神経が高くないと間に合わない荒賀選手にしか出来ない技かも知れませんね。

4:チャンピオンの技をシェアしよう(アジア大会軽量級チャンピオン・イランのアミル)

【前足を有効利用!コンビネーションでポイントを獲る】

前足を使って上段突きに繋げるコンビネーションです。

間合いが遠い時に使う技ですね。

前足で足払いや膝の抱え込みで蹴りのフェイントを入れ、後ろ足を1歩前(スイッチ)し、上段逆突きでした。

スイッチと同時の突きは、軽量級だけあってスピード抜群です。

またコーナー際の攻防も。

コーナー際でダッキングされるケースが見受けられます。ダッキングを防ぐ手段に前足で相手を浮かせ、突きで得点を狙うのだそうです。

ただ闇雲に突きを打っても、ダッキングで回避するのが常套手段ですが、蹴りのフェイントは確かに浮いてしまいますね。

5:チャンピオンの技をシェアしよう(これが常勝軍団トルコ式の技・ギョクハン)

【回り込む相手に蹴りを極める】

これもコーナー際の攻防で回り込もうとする相手に、2回蹴る技です。

まず1度中段蹴りを見せておきます。

2回目に中段 → 上段と足を降ろさず連続で蹴る技でした。

大会でも良く見かける蹴りのコンビネーションですね。

中段が撒き餌で、一瞬気の緩んだところを上段で極めます。

2つ目は予想しにくいですね。

日本人選手がヨーロッパスタイルの空手を学び、その逆にトルコ人選手が日本式の空手を知る、密度の濃い国際合宿でした。

とても良いDVDです。

2022年10月29日 (土)道場稽古27

こんにちは!

先週、組手の時間がほんの僅かでしたので、組手を厚めに組立ました。

1・動的ストレッチ・筋トレ・体幹トレ:25分

2・組手(刻み蹴り・中段回し蹴り):60分

3・形(四・十二・平安二段):40分

【動的ストレッチ・筋トレ・体幹トレ】

いつものジョグからの柔軟ではなく、今日は蹴りがメインなので股関節回りを中心に動的ストレッチです。

アンディ・フグばりの踵落とし、松久 功ばりのサソリ蹴りでジョグ。

他には組手のフットワークを交えてみたり。空手っぽい動きを増やしていこう。

これから寒くなってくるので、動きの中で筋を伸ばしていこうと思います。

筋トレ・体幹トレもいつもの如く行いました。

腹筋も号令についてこれる生徒が増えています。とうとう3桁に突入!110回ですよ!

体幹も3種類のプランクを3分間頑張ってトータル28分経過です。よく頑張っていると思います。

週に1度の120分しかない貴重な稽古時間を、少しもムダにしたくありません。

【組手】

これまでのおさらいからスタート

【構え方】

①真横に構える(後ろの肩を相手に見せない)

②つま先の向きはㇵの字(膝が詰まってバックステップ出来ない)

③膝を軽く曲げる(後ろ足に溜めを作る)

④スタンスは動きやすい位に

⑤前拳は顎の高さ

⑥奥拳は胸の前(みぞおち)

⑦フットワークは飛ばずに沈む(踵を浮かす感じ)

⑧常に相手から目を離さない

【刻み突き】

1-1:突きの軌道は相手の顎の高さに向かって斜め上(落ちてきたモノを取る感じで飛び込む)(後ろの肩は相手に向けない)

1-2:前足の踏み込み(後ろ足の向きはㇵの字のまま)

1-3:同時に気合を発する(エイっ!オイっ!自分が発しやすいのでOK)

2-1:素早く引き手を取る(突き手は残しっぱなしにしない これ大事)

2-2:同時にスイッチする(片足または両足が空中にある状態)

3 :バックステップ(残心 相手から視線を外さない)

【中段逆突き】

1 :身体は真横を向いたまま、前足だけ大きく踏み込む(相手の両足の間に向かって前足を侵入させる)

2 :突く瞬間、前足の鼠径部を抜く(脱力)(後ろ足の膝は床に着けず、すれすれ)(後ろ足の親指の腹で支える)

3-1:突いた時の姿勢は、上半身は真っ直ぐ(軸を保つ)(小指を上気味に向けると肩甲骨が開くのでさらに突きが伸びるよ)

3-2:同時に気合を発する

4 :引き手を取る(これ大事)

5 :バックステップ(スイッチしない)(膝の溜めを作った状態に戻る)

【ワンツー】

刻み突きと中段逆突きの連続攻撃ですが、ポイントを狙う技は中段逆突きです。

なので刻み突きは、相手との距離を詰めるために使います。

1 :前足をいつもの半分程度踏み込みながら刻み突き

2-1:続けて前足を大きく踏み込み、中段逆突き(引き手を取る、もしくは相手の突きの軌道を逸らすように顔の前に置く)(おへそを相手にぶつける)

2-2:同時に気合を発する

3 :バックステップ(スイッチしない)(膝の溜めを作った状態に戻る)

ここから蹴りの時間です。

競技空手では、上段蹴りは触れただけで反則を取られますが、今日はミットで感触を掴んでもらうため当てています。

但しフルコンタクト空手ではありませんので、蹴り込まずミットに触れた瞬間に引き足を取ります。

実際の試合では、メンホーに触れずに10㎝手前で引き足を取りますのでルールを勉強する必要があります。

【刻み蹴り】

1 :前手の肘に前足の膝でタッチ(高く抱え足を取る)

2-1:前足の甲で、相手の顔の高さを蹴る(蹴る瞬間はつま先を伸ばす)(両腕の構えはそのまま)

2-2:軸足の踵を相手に向ける(クルっと捻ると距離が伸びるよ)

2-3:引き足を取る(これ大事)(スキンタッチ)

2-4:同時に気合を発する

3 :バックステップ(残心)

もうひとつ、後ろ足で蹴る中段回し蹴りも学びました。

ポイントは「回さない回し蹴り」

蹴るまでの動作が大きいとモーションに入った瞬間、相手に距離を取られるか、カウンターを合わされてしまいます。

また突きと違い蹴りは、その瞬間片足で立ちますのでバランスが悪いし、突きの連打をもらいとてもリスキーです。

なので、相手よりも速く動きださないと極まりません。足を外から内に向かって回して蹴るとゴールまで遠回りして蹴ることになります。

正解は上げた足を相手に向かって最短ルートで蹴ること。

「直線的」蹴ることが重要な要素になります。

縦に蹴りだして刺すイメージでしょうか。身体の枠の中で蹴ると生徒には説明しています。

【中段回し蹴り】

1-1:後ろ足の膝を相手に向かってぶつける

1-2:その瞬間、軸足を捻る

1-3:足の甲で蹴る(両腕の構えは入れ替える)

2 :引き足を取る(これ大事)

3 :蹴った足をそのまま前におく(結果的にスイッチした状態)

4 :バックステップ

蹴りは、上記に挙げたデメリット以外にメリットもたくさんあります。

中段蹴りが極まると2ポイント奪取。上段蹴りは3ポイントです。

試合中0-1でポイントをリードされていても、蹴りが極まると一発逆転も可能です。終盤リードを許している時は蹴りで高得点を狙うのがセオリーです。

また、突きと蹴りでは「間合い」が違います。蹴りはより遠い距離で組手が出来ます。もっと分かり易く説明すると、突きが届かない距離で組手が出来るって意味です。

蹴りが得意な人は試合展開を有利に進められますね。

蹴り方の説明で軸足を捻る理由ですが、さらに遠く距離を伸ばせるためです。

はじめての蹴りでしたが、膝を高く抱えないと蹴り足も低いままとなります。

帯より下の位置を蹴ってしまうと反則なので要注意。

ポイントは、

①抱え足

②スキンタッチ

③軸足を捻る

④引き足

来週は、突きと蹴りのコンビネーションを予定しています。

楽しみに待っててね。

【形】

稽古前に改めて説明です。

私が言う「カッコ良い形」とは、技の一致性を指します。

1:手技(突き、受け)

2:引き手

3:軸足の張り

この3つを揃えること。

意識づけをした上で、四の形・十二の形に移りました。

平安二段も同様に、挙動にメリハリをつけながら。

とても集中力が高く、全員が個人練習を頑張っていました。

形と組手の順番を入れ替えたのが良かったのかな?

時間の都合で一人ひとり回れなかったのは申し訳なかったです。ゴメンね。

最後は試合を想定して、全員で形を通しで打ちます。

審査も試合も一発勝負。自分の形に神経を集中させなければいけません。

形を間違ってしまうのは打ち込む量が足りないから。毎日少しだけでも良いから形を打つ習慣をつけよう。

垂水区大会の後は、審査が控えています。

全員で受審出来るよう、形も頑張ろう!

居残り練習では、2人の生徒とともにシソーチンを。

シソーチンは4つある修交会の指定形のひとつです。

新しい形も息抜きに丁度良かったかもね。

他には、リクエストもあり平安初段と五段も。形にも興味を持ってくれるとすごく嬉しいです。

保護者の方とも、たくさん空手のお話ができ幸せいっぱいです。

空手教室を開いて良かったとホントに思っています。

感謝!

※次週11月5日は小部小学校の音楽会なので、無理のない時間にお越しください。

16:00まで時間を取れますので居残り稽古してもらっても構いません。

その他の生徒は通常とおり13:00からスタートします!

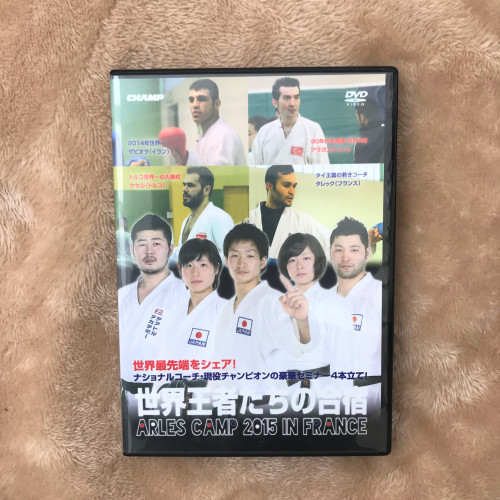

世界王者たちの合宿 -トルコ式王者の距離と戦術編-

こんにちは!

4本目は”トルコ式王者の距離と戦術編”

トルコのアラガス先生の組手理論をシェアします。(全部ペア練習です)

【同じ距離を保つ】

一方がランダムにフットワークします。例えば3回前に出て、1回下がるなど相手の裏をかきます。

相手は動きに応じて、常に同じ距離を保ちますが、距離感を間違えるとポイントを奪われてしまいます。

シンガードを互いの前拳で軽く押さえながらペア練習をすると、詰まりと開きが分かり易いですね。

詰まるとシンガードが潰れて、開くと床に落ちるので。

【近くなったら刻み突き】

攻め手は近づいたら刻み突き。

受け手はガードせず、常に距離を保つだけ

もうひとつのルールは、下がる相手に攻撃を入れないこと。

目的は駆け引きの中で技をだすこと。

詰める、引く、詰める、引く、、相手が出てくる瞬間に技を合わせます。

駆け引きの中で、相手を誘い出します。

集中して相手の動きに合わせ、相手が止まれば、自分も止まります。

【詰め方と離れ方】

自分は、正体(利き構え)と逆体どちらも使い前後左右にフットワークします。

自分が間合いに入ったら、ペア相手は刻み突き/上段逆突きのどちらかを出します。

ペア相手が動かして良いのは、前足1歩だけ。

この練習の目的は、遠い距離からステップで近づき、相手の攻撃をスイッチして避けること。

前後左右にフットワークし相手にプレッシャーをかけて、相手が出てきたところを避けます。

近づきすぎるとダッキング止む無しだが、蹴りをもらうリスクがあります。

要するに、相手が突きを打ちたくなる位に近づき(誘って)スイッチしながらウィービングしてチャンスメイクする戦術でした。

【騙しの戦術1】

(カウンターを狙う相手)

シチュエーション:相手をコーナーに追い詰めた状況です。

攻めと守りを両方の練習です。

自分:刻み突き

相手:逆突き

①・普通に刻み突き。

②・フェイントを入れます。膝を抱え込んだり、足払い入れたりしながら刻み突き。

③・空中で大きく前脚を入れ替え、(スイッチするだけなので距離は変わらない)・(上体を前に晒し中段突きを誘う)斜め45度に移動して刻み突き。

カウンターを狙う相手に、プレッシャーをかけ相手のペースを乱し、突きを誘う練習でかなり高度なテクニックです。

なかなかお目にかかれない戦術ではないでしょうか。

【騙しの戦術2】

(相手に隙を作らせる)

シチュエーション:手の内を知らず、相手が自分の出方をうかがっている状況。

相手はフェイントをかけ、自分が下がるのか横へ行くのか、カウンターを打つのか探っています。

通常は、相手が一歩前に出たら自分は一歩下がり距離を保ちます。

自分から仕掛けず、相手がフェイントを入れてくる場合、わざと大きく下がります。(2歩、3歩程度)

これを数回繰り替えすと、相手はもっと距離を出すために、連続技が必要だと考えます。

そこをカウンターします。

「この相手は怖がっている」「下がる相手だ」と思わせることが大事です。

刻み突きでは届かないと思わせ、連続技をださせてカウンターを狙います。

1回目は大きく下がり、場所を変えてもう一度下がります。

最後のカウンターは攻めの気持ちが強すぎますと相手にバレてしまいます。

また下がるだろうと思わすことが重要です。

中段カウンターの他に、思いっきり突っ込んでくる相手には横蹴りなんかも有効ですね。

【刻み突きのフォーム解説】

ちょっと変わった打ち方です。

左右にフットワークを取りながら、飛び込みますが来る瞬間が読めません、、

1・後ろ足を前足まで寄せる

2・後ろから押された感じで前に飛び込んで突く

3・引き手と同時に中に入る

4・相手の外側を取る

【守りの中で相手をコントロール】

シチュエーション:自分がリードしている状況で残り時間はわずか。相手は当然詰めてきます。

コーナーを利用します。

相手が詰めてきて、自分が動くと相手もついてきます。

(相手を)詰めさせる → (自分は)横へふる → プレッシャーをかけ(相手を)下がらせる → (相手を)誘う

こうやって相手をコントロールします。

守る立場ですが相手を動かせて、前に来た出ばなを取る感じです。

相手が攻めようとする瞬間を捉える練習でした。

アラガス選手は、コーナー際で相手を上手くコントロールし、「ちょっと変わった刻み突き」でいとも簡単にポイントを奪ってみせます。

殺気(気配)のない独特のリズム感から繰り出す刻み突きは、「えっ?!」って感じです。

【蹴りのスピードアップ】

パートナーにミットを持ってもらい、左右の中段回し蹴りを連続で蹴り続けます。

蹴ったら素早く元の構え(左右)に1回いっかい戻るだけ。もの凄いスピードで蹴り続けています。

【騙しの戦術3】

(蹴りでガードを空ける)

後ろ回し蹴りをすれば、相手の前拳で上段をガードします。

ガードすることで内側がガラ空きになります。

次に後ろ回し蹴りのフェイントを入れてみます。相手の前拳は釣られて構えが開いたところを、裏回し蹴りです。

後ろ回しをフェイントに使い、裏回しで極める技でした。

0・距離を保ちフェイクの後ろ回し蹴り

1・少し前へステップ

2・腰を回転させる

3・前膝をしっかり抱え込む(ガードも兼ねている)

4・裏回し蹴り

直線的に入らず、腰の回転を使って受けを誘って反対側にダイナミックに入っています。

これをクイックでお手本を見せてくれます。

なかなか国内では観る事が出来ないテクニックだと思います。

【拳サポーターキャッチ】

3人グループを作ります。

2回突くので距離が必要なので互いに2歩下がります。

①お互いが構えて向き合う

②中央に立つ人が上から拳サポを落とす

③前拳でキャッチした方が、逆突きする

かなりスピードが入った状態での中段差し合いなので、突きをコントロール出来る人か、防具をつけてしないといけませんね。

ただ、試合直前の実戦練習に向いてるんじゃないかな。

重量級選手がガチで差し合いしてます。

アラガス先生のメッセージです。

「空手で最も必要なことは距離です。なぜなら失点しないですし、速く近づければ得点出来ます。」