ブログ

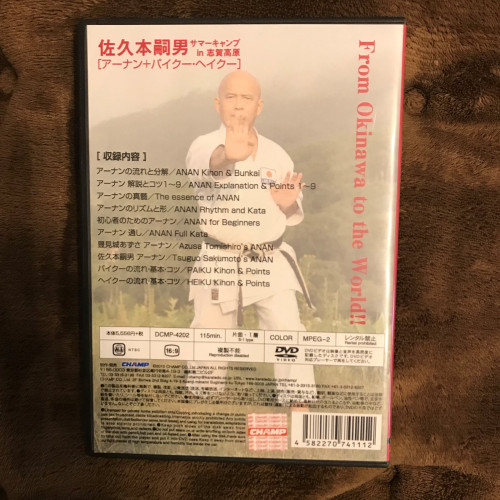

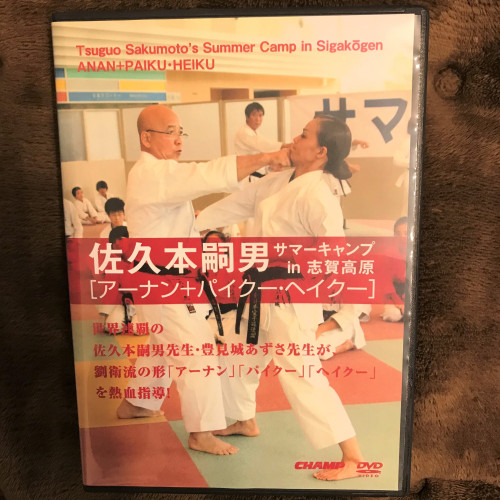

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”パイクー”

こんにちは!

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナー、パイクー編をシェアします。

第1挙動

一足二拳の間合いで中段を2本突きます。

第6挙動

相手の上段突きを流し受けして四股立ちとなり中段突き

前方に継足しながら基立ちで右裏打ちします。

左手は相手の突きを押え受けしますので、水月前です。

第7挙動

左手は右脇からスッと下段に構えます(正中線を守ります)

第8、9挙動

9時方向(3時方向)に四股立ちとなり上段流し受けからに2連突きです。

糸東流ではなじみの薄い受け方です。掛け手受けに似てるかな。

四股立ちの方向転換は頭の高さを変えないように注意が必要です。

第11挙動

後方の敵に左半身になり正中線めがけて猿臂。突きと比べ肘は相手との距離が短いので、攻撃技ですが前屈立ちとなります。

第12挙動

前方に体を向け四股立ちとなり「山かげの構え」若干右肩を上げます。

左手で相手の腕を掴み、右手半打拳でこめかみを殴打しますが分解がエグいです。

第14挙動

またしても劉衛流独特の立ち方「暗夜の位」です。

立ち方の由来は、暗くて遠い夜道を良く観えるようにです。

しゃがんでおでこの前に手を当てて遠くを観ています。

しゃがむ時、膝頭はつけてはいけません。

パイクー「山かげの構え」

パイクー・ヘイクー「暗夜の位」

パーチュー・ヘイクー「天地の位」で締めくくります。

知らない立ち方ばかりでとても新鮮です。

暗夜の位から、立ち上がりざまに正面蹴り → 2連突き → 下段払い受け

第16挙動

金的蹴りしながら一本拳で蛇行突き。

蛇行突きとは半時計回りの軌道で動かし、相手の肋骨めがけて手首を上方向に返します。

第19挙動

正面に振り返るとともに基立ちとなり、

①左手で相手の髪の毛(ちょんまげ)を鷲掴み

②続けざまに右中段上げ突き

③さらに左上段掌底当て

これをパパパンっ!

チャタンでは、髷隠しの構えが有名ですね。

パイクーはアーナンと同様に大好きな形です。

当時かなり練習した形ですが、このブログを書きながら久しぶりに観ましたが、

道場で応用出来る稽古があり収穫ありでした。

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”アーナン”

明けましておめでとうございます!

ここ最近、組手の紹介ばかりだったので久々の形ブログです。

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナーの模様がDVD化されていますので、アーナンをシェアしたいと思います。

教範の挙動順に沿って、注意点を書いていきたいと思います。

第一挙動

正中線をずらして受けています。演武の際、移動足の側に少し身体が流れているのはそのためです。

競技空手では、軸足を大きく鳴らして力強さを表現しますが、本来は足で”ライン”を引くような感じです。

体移動は”継足”。

前足を10㎝だせば後ろ足も10㎝出し、上肢と下肢のタイミングを合わせ手技を極めます。

身体の前面で体当たりするように、掌底当てすると”オーラ”が出てくる。

ペア相手に後方から帯を鞭のように打ってもらい力強くタイミングを取る移動基本が収録されていて勉強になります。

この練習方法はセーパイでも少し触れられています。

第3挙動:四股立ち / 肘当て

第4挙動:後屈立ち /下段掌底当て

でも応用として紹介されています。

極めがメチャクチャ強くなりますね。

基本形ですと、

平安二段の最後の四股立ち

平安五段の最後の後屈立ちにも同じ事が言えるのではないでしょうか。

当時はピンと来なかったのでしょうね。

改めてDVDを観なおして収穫を得ました。

道場で早速取り入れたいと思います。

第4挙動

これも僅かに転身し開手で貫き同時に蹴りを入れます。

※両開手貫手と正面蹴りでの移動基本も収録されており、指導の引き出しを得ました。

第9挙動

両手とも開手で押さえ受け・掬い受けの後、蹴りを入れますが劉衛流では攻防一体、受けながら攻撃すると説明されています。

これも正中線を外して入ります。

第13挙動

ひとつ目の気合の部分です。

昔の沖縄の空手では、蹴りは金的だったそうです。

なので素早く後方へ間合いを切り、金的蹴って掌底当て。

第16挙動

一本拳ですが、昔のアーナンは右脇に引いていましたが、今は引きません。

形の解釈において、出した手を脇に引くという事は相手に逃げる隙を与えるからと説明されています。

但し手技のスピードがまだ足りない発達段階である小学生は引いて入っても間違いではないとのこと。

右中段手刀打ち → 上段裏打ちに流れるように入ります。

立ち方は、四股立ち → 基立ち

四股立ちのつま先の向きは、移動足は進行方向に向けます。

出ていく時、技は後ろ足で極め

下がる時、技は前足で極めます。

(凄く細かいところです)

第22挙動

相手の腕を鷲掴みに引き込みますが、右手を捻るように絞り、相手の膝頭めがけて足刀蹴りします。

(相手の肩を脱臼させます)

(一気に引き込んで、ここで極める)

(蹴る時は左足に軸を取る)

第23挙動

相手の腕を中段に引き込み肘当てし倒します。

倒れた相手に下段手刀打ち。

第26挙動

相手から両腕で掴まれていますが、開手貫手で防いでいます。

そのまま相手の金的を握り潰し後方に放り投げます。

なので開手からグーに握りなおし開手に戻しています。

パー → グー → パーです。

第29挙動

これもジグザグに正中線を外しながら手首のスナップを効かせて鶴頭受けし、金的握り潰して喉仏を持ち上げます。

セミナーでは、分解を交えて劉衛流独特の立ち方・受け方の意味を非常に分かり易くレクチャーされています。

立ち方に関しては、良い例・悪い例を初級目線で教えてくれますので理解度が深まります。

競技で勝つ為のアーナンよりも、劉衛流のエッセンスを存分に伝授されている印象を受けました。

セミナーのDVDでは、このような深い部分を知ることが出来ますので何度でも観返して勉強出来ます。

糸東流を学んでいますので、苦労しますが他流派の勉強も楽しいです。

劉衛流に興味をお持ちの方は、是非このDVDで勉強してみてください。

多くの学びを得られます。

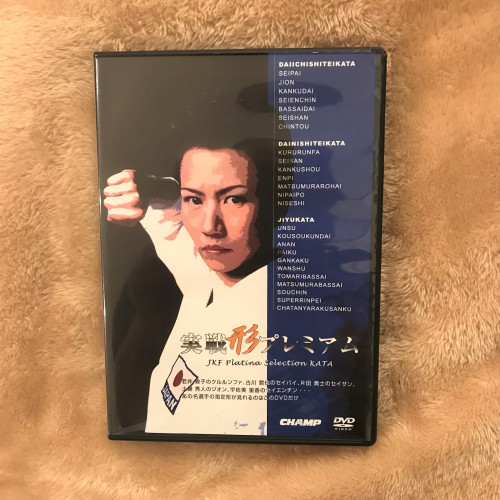

実戦 形プレミアム

こんにちは!

実戦 形プレミアムです。

パッケージは、剛柔流の若井 敦子先生。

宇佐美 里香先生よりも、もう一つ前の世代にあたり女子形の第一人者です。

このDVDでは剛柔流第一指定形のセーパイを練習する際、繰り返し観ていました。

劉衛流の豊見城 あずさ先生が打つセーパイはキレ味が鋭く、古川 哲也先生というと力感あふれるセーパイです。

その中でも私の中でダントツなのが、阿部 良樹先生です。キレ・極め・力強さの、どれをとっても抜群です。

私が所有する第一指定形の教範(黒い表紙)で模範演武をされている方が阿部 良樹先生。

なぜか、剛柔流のセーパイ、クルルンファ、セーサンばかり観ていました。

糸東流ですと長谷川スクール門下生、片田 貴士先生の打つセイエンチンは必見。形に重みがあり全くブレません。

スーパーリンペイも重厚な中に一瞬のスピードが光ります。

宇佐美先生とはまたタイプが異なり、見比べたり出来るのがこのDVDの良い所です。

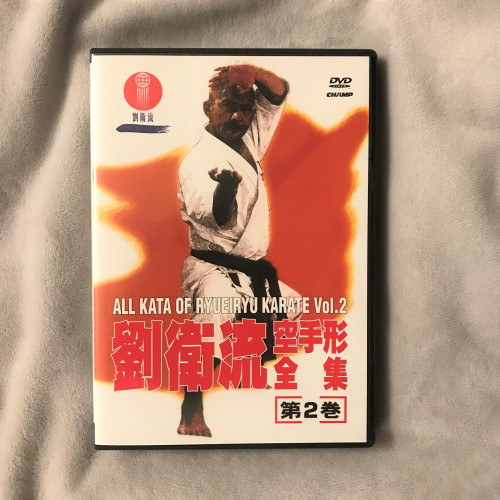

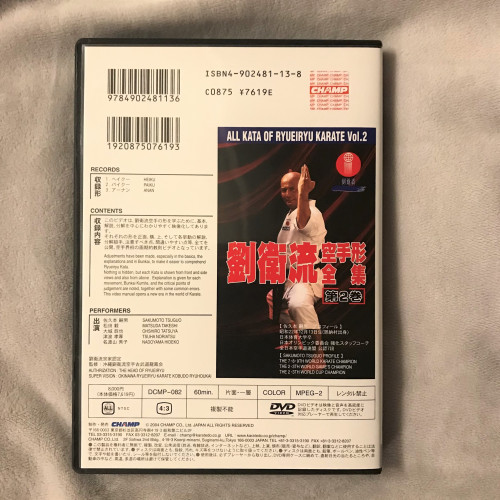

劉衛流 空手形全集 第2巻

こんにちは!

第2巻では、

・ヘイクー

・パイクー

・アーナン

が収録されています。

喜友名選手のアーナンを観て以来、一時期劉衛流ばかり練習していました。

ほんとに細かい部分ですが、四股立ちは糸東流とは立ち方が微妙に異なり、暗夜の位や山かげの構え、天地の位等独特の構え方を知り、教範やこのDVDで何度も勉強していました。

カメラアングルは正面・後ろ・横・上と豊富です。

また分解と解説が更に理解を深めます。

立ち方と手技の音声解説とともに佐久本先生がひと挙動ずつ演武されていますが、キレが鋭すぎて細かい部分が見えない時があります。

劉衛流DVDは現在のところ、この2本だけ。

まだアーナン大・オーハン・オーハン大と学びたい形が控えています。

第3巻の発売が待ち遠しいですね。

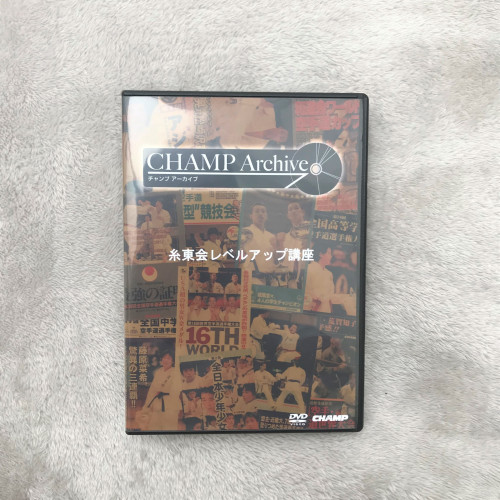

糸東会レベルアップ講座

こんにちは!

ずっと気になっていた「糸東会レベルアップ講座」

かなり古い(平成15年)DVDで情報量も少なく、購入を決めるまでハードルが高かったですが、、

収録時間の120分の内、60分間長谷川 伸一先生・行光先生に質疑応答が収録されています。

実技内容の方は、長谷川空手スクールの生徒達が、長谷川先生と普段道場で行う基本・移動・形稽古を糸東会本部の生徒の前で紹介する形で進みます。

形がとても好きな私的には、道場稽古のヴェールが明かされる訳でして、興味津々です。

長谷川 行光先生が指導する、正面蹴りの移動基本では、蹴った後の腰の入れ具合。

前後に一つずつ動くその場基本では、追い突きと四股立ちを繰り返します。

追い突きは軸移動の練習に効果的ですし、四股立ちは前後の切り返しがあるセイエンチンで活きてきます。

長谷川 伸一先生が指導する、「三戦」・「天掌」の形で呼吸法の練習。鼻から吸って口から吐きます。

次に、バッサイ大の見せ場(横払いからの突き、受けの連続技)・(気合の後のすぐの手刀受け)どちらもアドバイスが目から鱗で指導の引き出しが増えます。

中でも参考になったのが、終盤の振り捨て。挙動を2回繰り返しますが、1度目と2度目とでスピードと極め方が異なっていました。

私は、2度同じリズムで振り捨てしてましたが、とても新鮮です。

しっかり覚えて道場稽古に活かさないといけませんね。

観てますと、部分練習がほんとに多いです。指導者がテクニックを身振り手振り伝え、全員で何度も同じ挙動を繰り返しています。

傍で見学している道場生は、一言も聞き漏らすまいとメモ取りまくりです。

長谷川先生の一番弟子?片田 貴志先生がアーナン最大の見せ場、間接蹴り→引き込み→頸動脈チョップの挙動をとても詳しくレクチャーしています。

ここは私がとても知りたかったところ。これだけで大いに価値ありです。スピードを変えながら何度も何度もお手本を見せ全員で稽古するのですが、特に驚いたことが長谷川先生自身が

弟子である片田先生に教えを請うています。コツやらタイミングやら質問を繰り返しながら先生自身も我が生徒と同じように稽古に励んでいます。

「ドキュメント長谷川空手スクール」の紹介でも触れましたが、先生自身も稽古を重ね、上達することが道場全体の底上げに繋がるとコメントしていましたが、正にその通りでした。

最後に長谷川 伸一先生の一言がこちら。

「練習から形を上手くやろうと思わないこと。ふらついても良いから思いっきりやる。一か八か積極的に、攻めの形を打とう!」