ブログ

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 3/5

こんにちは!

随分間隔が空いてしまいました。

ストックしてるブログを放出しときます。

クルルンファの競技力向上編です。

4・クルルンファ の極めポイント

第2指定形のクルルンファ。

大会では9割方クルルンファを選択されていますので、そんな中審判をオッ!と思わせる形はそう簡単ではありません。

セーサンと比べ「その場回転」が多いため、よりスピードとキレが求められます。

【第4挙動】

掬い受け ・ 押え受け / 半後屈立ち

爪先が真横を向き、腰や肩を真っ直ぐにして立つのが基準となります。

キレを生むポイントは、「さらに股関節を絞るともっと良い」

要は可動域を大きく動かすイメージです。

間違った技をしてもいけません。

「裏掛け」ではなく「掬い受け」です。

もうひとつコツを教えてくれています。

帯の下・身体の真横に『大転子』があります。

ポコッと出っ張った骨とのこと。

腰を切るイメージでいましたが、もっと良い動き(キレ)を出すコツは、腰ではありませんでした。

腰を回しても股関節はあまり可動しないと仰っています。

言葉で上手く説明出来ませんが、一流選手のクルルンファでここの挙動を観てるとやはり違いを感じます。

可動域の大きさが全然違います。

単純に腰の切り替えしが大きくて速いなと感じていましたが、動かしてる部位が違うようです。

これはこのDVDを観ないと一生気が付かなかったことでしょう。

糸東のクルルンファでもこの挙動は同じですので応用が利きますね。

部分練習の仕方を説明されています。

大転子の横にハンドルがあるつもりで、親指の付け根を中心にハンドルをキュッと回すイメージで練習します。

セーパイの半打拳切り返し・前屈立ちからの手刀打ち・クルルンファの掬い受け切り替えし、理屈は同じなので使い方を知ると別の形でも応用が利きます。

糸東で同じ切り返しがある形を探して、身体の使い方の引き出しにしたいところです。

古川先生は他流派ですが、学ぶことが多くとても勉強になるDVDです。

これが分かった人が次にやるのが、太ももの動かし方。

先述のセーパイ編で触れてますので割愛します。

これはセイエンチンの挙動で多いに使えますのでキレを上げたい人は部分練習を絶対にしてほしいと思います。

(大転子を使って)親指の腹で回る

↓

踵を切り返す

↓

太ももの内側(外側も)を絞りながらスピード上げる

出来ているか注意して観るべきポイントは、

『腰が水平に切り返し出来ているか』です。

力ずくでは、身体が捻じれてしまいますね。

【第7挙動】

裏掛け受け(猫足立ち) / 上段揚げ突き(平行三戦立ち) / 正面蹴り / 肘当て(四股立ち)

裏掛け受けでは、身体を引かずに今の位置からすぐに前に飛び出すように。

猫足立ちの踵を落とし、スッと前に移動しないといけません。

揚げ突きは、相手の顎を打つようにして、高さに気をつけます。

肘当ては軸足の張りでタイミングを取り、中段の位置です。

正面蹴りしたあと、後ろ足が四股立ちに変形するとき、親指を中心に踵を前に移動して、足のつけ根をしっかり開きます。

肘当ての分解では、相手の腕を掴んだ状態で正面蹴りを入れ、さらに引きつけて肘当てしています。

なので肘当ての時の反対の手は水月前にあります。

相手を逃がさないよう引きつける動きなので、手の動きに注意しないといけません。

剛柔流の形では、正面蹴りからの肘当てが多数含まれています。

スーパーリンペイ・クルルンファ・撃砕・シソーチン

撃砕以外、糸東流にもありますので勉強になりますね。

『相手を逃がさない』が肝心です。

分解の解釈を間違うと、大きな形を意識するあまり身体が開いたりしがちです。

指導する際、注意が必要です。

古川先生はこの一連の挙動を、

(相手の技を)受けて → 掴んで → 乗っかる

と表現されています。

【第10挙動】

天地の構え(猫足立ち)/ 回し受け(猫足立ち)/ 裏掛け受け(三戦立ち)/ 後ろ肘当て(三戦立ち)

後ろ肘当てに入る動作では、手だけを頑張りがちだとか。

そうではなくて、下半身の回転が重要です。

動きが遅くならないよう、下半身の回転に肘当てを合わせます。

テクニックを説明されています。

猫足立ちで向きを変え三戦立ちを取りますが、転身する際に一瞬膝を抜いて回り後ろ肘当てをする瞬間に三戦立ちすると極まるとのこと。

【第13挙動】

二の字構え(四股立ち)/ 両掌底押え受け(四股立ち)

身体がせり上がるのと同時に手を左右に開きます。(後から手がこない)

押え受けはセーパイの気合と同様に、下側に押えていますので上体が伸びてはいけませんので股関節を落とすような意識で行います。

コツはちょっとで良いので押え受けと同時に股関節を抜く。

【第14挙動】

上段開手交差受け(四股立ち)/ 両掌底すり合わせ(結び立ち)/ 振り降ろし(つま先立ち)/ 掌底当て(やや深い前屈立ち)

つま先立ちで相手を投げ捨て倒れた相手に掌底当てをしますが、自分の身体がバウンドしないように注意が必要です。

一度目の掌底当てする時にバウンドしないコツです。

つま先立ちから、斜め右方向に左掌底当てしますが、右足を先に動かすのではなく左足で右足を出してあげる。(ムズい、、)

2度目の掌底当ての入り方は、一度落ちたその高さから両足の股を引き寄せてから開くようにするとのこと。

つま先や膝の変形をしないように、腰の切り返しだけで掌底当てを行います。

軸足をピンと伸ばしたまま、腰だけ緩めて一気に締める感じでしょうか。

丸みを帯びた粘り気のある剛柔流のクルルンファがとても大好きでいまだに家で打ちます。

左右繰り返しが多い形なのでとても覚えやすいので、夜練なんかで気分転換に持ってこいかもしれませんね。

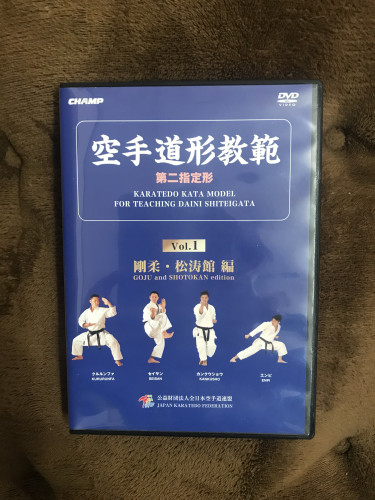

空手道形教範 第二指定形 Vol.1 剛柔・松涛館 編

Hello New Year!

元旦から一粒万倍日と天赦日が重なる開運日!

ゆり空手もこの日に合わせて、ホームページのリニューアルです。

ガラッとイメージを変えてみました。

ブログのストックも増えたままですので、3日間続けて投入しようかと思います。

お手すきの際にお越しいただけますと幸いです。

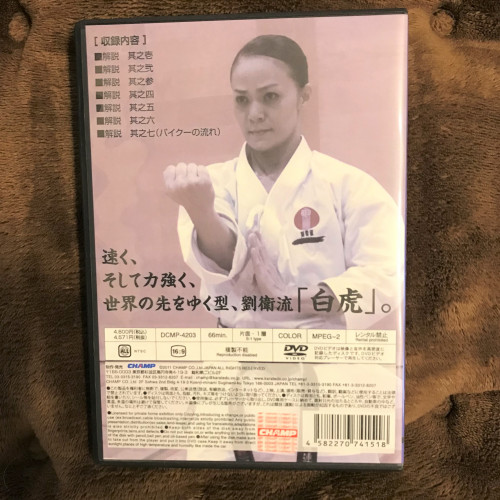

さて2024年一発目のブログは四大流派のうち、剛柔流と松涛館流の第二指定形が収録された教範DVDです。

他流の中でも剛柔流は、立ち方や受け技が糸東流に近く馴染みやすさがあります。

松涛館はとにかく技がダイナミックで剛柔流は丸み・粘りを帯びた受け方に特徴がありますね。

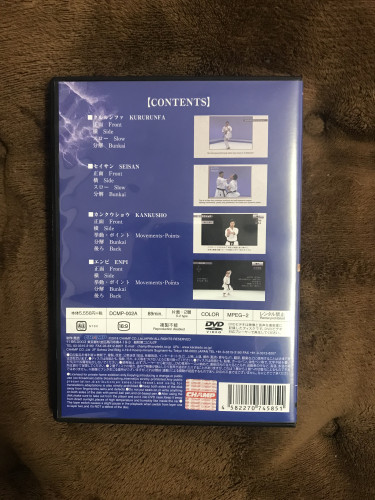

収録内容は

剛柔流 :クルルンファ / セイサン

松涛館流:カンクウショウ / エンピ

剛柔流の形は、糸東流にもありますのでバッチシです。

セイサンは糸東の中でも会派によって多少の違いがあって混乱しましたが。

クルルンファは剛柔流の方で、たくさん練習しました。

道場で生徒に指導する時は、このDVDのとおりの指定形になります。

実は剛柔流の内容ですが旧DVDと全く同じ。

正面、横、スロー、分解

で紹介されています。

特にスローは細かい動作について理解しやすく大変助かります。

松涛館の形は、これまで一度も練習したことがありませんでしたが、カンクウショウは糸東流では公相君小と同じと言えます。

松涛館は猫足立ちがなく後屈立ちとなりますね。

エンピはスピード感があって大好きな形です。

なんとなくワンシュウに似ているような気がしていますがどうでしょうか。

このシリーズですが、教範DVDなだけあって分解が収録されていますので技の意味を理解しやすいです。

意味を理解したうえで演武しますと、観るものを引きつけるようなキレや迫力が備わってくると思います。

まず自分が分解を理解し、道場で伝えていきたいと思います。

松涛館の方は撮り直しされていました。

正面、横、挙動・ポイント、分解、後ろ

と多彩です。

挙動・ポイントでは特に大事な部分を解説付きで説明されています。

内容が教範と完全に連動していますので理解が深まる工夫がなされています。

自由形と違い、唯一無二の指定形。

教範を基に正確に学び伝えないといけませんね。

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 2/5

こんにちは!

古川先生のセミナー2本目です。

2本目のブログは、セーパイの試合でのポイントに絞って説明されています。

3・セーパイの極めポイント

【セーパイの極めポイント】

先のセーサンでは細かい手の動かし方・立ち方等重点的に指導されていてコツというよりもやり方を指導されていましたが、

セーパイでは競技面を重点的に行っています。

セーパイでは、前に速い動きが3回。

四股立ちを後退で極めるのが5回。

その場の回転で極めるのがほとんどです。

四股立ち(後退)で極めるのが苦手な人は向いているとはいえません。

(糸東ならセイエンチンも同じことがいえますね)

3回しかない前進の挙動では、小さくなったり勢いが出ないと「もったいない」

このセミナーでは前の3回・後ろの5回の動き方に絞って深堀りされています。

-第2挙動-

合掌握りから手首を返し、右肘当てを行いますが左の肘を縦に落とすことで右肩が上がらずスムーズになる。

四股立ちの入り方は前膝の抜きを使うこと。

このタイミングに母指球を中心とした左足の返しと、左足鼠径部の締めを合わせます。

-第4挙動-

後屈立ちとなり下段掌底当ても、母指球を使います。

四股立ち移動時の、母指球を使うテクニックはセイエンチンの前後の切り替えしにも当てはまるのではないでしょうか。

技を大きく魅せるために古川先生が現役時代使っていたテクニックを紹介されています。

母指球で回るところを親指の腹で回ります。

たかだか指一つ分ですが、前に出る距離が数センチ伸び、形がダイナミックに変化します。

ただしスピードが増しますのでバチっと身体を止める強い体幹も必要となるでしょうね。

下半身が弱いと諸刃の剣かもしれませんが。

ポイントは3つ

①親指の腹でまわる

②関節を3つ抜いて入る

③極めは軸足で取る

糸東のセイエンチンはスローな形ですが、唯一スピードを強調出来る挙動が、四股立ちの切り替えしです。(4か所)

ここでスピーディ且つダイナミックな演武が出来るかどうかで印象が大きく異なる気がします。(スライドじゃないよ)

ゆりでは2024年以降でしょうか。

青帯の生徒が出現しましたら指定形に突入です。

その時は、このあたりのテクニックが必要になることでしょう。

(第4挙動続き)

上段手刀回し打ち / 右正面蹴り / 左中段回し肘当て / 左上段裏拳打ち

正面蹴りの後の裏打ちでは、自分の重心を四股立ちの高さにスッと落として、相手を引っ張り込みます。

「要するに早く次の立ち方の高さになる」です。

今、道場で繰り返し稽古していることです。

強化の仕方です。

興味深い練習方法でした。

基立ちの姿勢から正面蹴り、引き足までをスナップを使って素早く出します。

引き足を取ったあと、ここからスローで蹴り足を後ろに引き「ランジ」の姿勢を取ります。

自分の意志で蹴って降りる意識付けです。

この自分の意志で四股立ちに降ろすための練習方法の説明でした。

やっちゃいけないのは、勢いよく蹴って足を後ろにバンっ!て降ろすこと。

蹴り足が突っ張って上体が落ちません。

形は奥が深い。

ちゃんと理解して指導したいものです。

正面蹴りをして四股立ちになる瞬間に、立ち方の変形と肘当てを合わせて極めます。

※肘当て → 裏打ち は流さないで、一瞬技を極めて裏打ちします。

-第8挙動-

天地の構え(四股立ち)/ 両引き手(足払い)/ 諸手突き(四股立ち)/ 下段払い(四股立ち)

正しい演武線に戻る方法です。

足払いした後、もとあった四股立ちの位置に戻ってこなければいけませんが、足を後ろに引いてしまうと下段払いの四股立ち演武線も狂います。

足払いのコースがズレないことが重要でした。

先述の親指の腹を使いどころでもあります。

ここはセイエンチンとも共通します。

バッサイ大よりも、セイエンチンを選択する道場生が現れましたら活かしたいテクニックですね。

どっちにしても楽しみです。

-第14挙動-

右中段横受け(左三戦立ち)/ 右正面蹴り / 左中段裏突き(四股立ち)

連続の挙動ですが、最後の四股立ちが潰れてしまってはいけません。

ポイントは足首と鼠径部の4か所をロックし身体を支えます。

膝への意識だけでは、身体がグラつきます。

四股立ちがふらつく要因のひとつではないでしょうか。

四股立ちイコール膝を張る!

ではありませんね。

まだまだポイントがあります。

右正面蹴りの時、左足の小指側に体重がかかると不安定になるので、親指側を意識するとのこと。

小指側だと膝が外回りするようです。

ありがたいアドバイスです。

前後の移動では『お尻は進行方向・頭が遅れてついてくる』とならないように。

上手く移動するコツは、(進行方向に対して)頭の後ろ側を進行方向に押してやることだそうです。

こんなに細かいことになかなか気づけません。

そういえば道場で正面蹴りの稽古時、蹴りの軌道がまっすぐじゃない生徒がチラホラ居てます。

もしかしたらこれが原因かも知れません。

無意識のうちに体重を外側に逃がしてるのかな。

バランスが整うようになると次はスピードを上げる番です。

四股立ち切り返しでは、軸足の抜きだけではありません。

これだけでもスピードは上がりますが、プラスして軸足を速くたたむこと。

圧倒的に転身のスピードが上がります。

細かく書きますと、爪先と足のつけ根を折り畳み、軸足側を速く畳んでスピード感を出します。

やはりセミナーDVDは競技力がつき大変勉強になります。

集まってくれる生徒にどんどん還元しないと。

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 1/5

こんにちは!

超久々の形ブログです。

ここ最近、道場稽古の様子や組手ブログが長いこと続いていましたが、特に意味はありません。

いったい何本DVD持ってるのか数えたこと無いので良く分かってませんが、ストックしてるブログも組手ばかりが控えています。

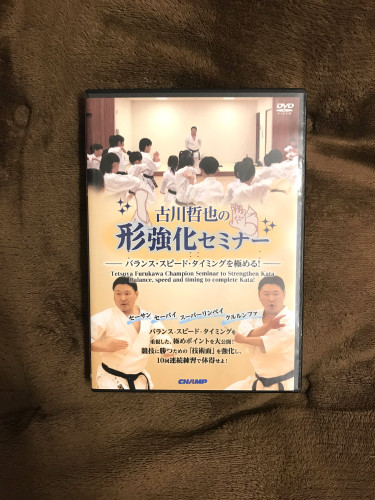

さて、本日ご紹介するDVDは現ナショナルチーム形コーチ 古川 哲也先生のセミナーの様子を収めたDVDです。

他流ですが、立ち方のコツや技を極める方法なんかは応用出来ることは数多くあると思っています。

キレや極めを上げる練習方法などを取り入れることで道場全体のレベルアップ、または自身の指導の幅を広げるつもりでいます。

古川先生のセミナーDVDは1本持っていますが、今回のはセーサンが収録されています。

糸東流にもあるセーサン 。

私も大好きな形のひとつです。

挙動に足刀蹴りがありとてもカッコ良い形です。

新しい形を勉強する時、とても嬉しそうな顔を見せてくれる道場生達。

暫く大会の無いオフシーズンに、最近始めた夜練習会でセーサン、クルルンファあたりを練習しようかと思っています。

1・セーサン の流れ

2・セーサン のポイント

【セーサンの流れ】

全空連第二指定形のセーサン。

同じ流派内であっても、所属する会派・指導する先生によって若干の違いは存在します。(どれも正解とされています)

ただし、指定形は違いがあってはいけません。

今回のセミナーは、全日本空手道連盟 剛柔流第二指定形セーサンですので唯一無二です。

決められたとおり打たなくてはいけません。

その辺の説明から入っています。

ざっと、指定形と自由形の違いを記載します。

同時にコツも説明されていますので備忘録を兼ねて挙動順に沿って書き記します。

1・諸手受け / 掌底当て

両手を使いますが、手だけでは打ちません。

姿勢を保ったまま、お腹・背中・脇腹を締めて、両方の手の間の位置で掌底当てを行います。

2・押え受け / 掌底当て

接近戦での技なので、肘を伸ばさず締めて掌底当てを行います(3連続)

「左・右・左の順に下から打ちながら押える」

3・掬い受け / 貫手

今ある位置から技をかけることが大事なので、あまり大きなモーションにならないように掬い受けを行います。

4・掛け受け / 3連突き

四股立ちとなり右・左・右の3連突きですが、指定形ではパン・パン・パンのリズムです。

パン・パパンではなく、加速していくイメージです。

5・裏打ち / 肘当て / 下段当て / 寸突き

指定形では引き手を取らず今の位置から技を出し、鉤突きのように身体から離してはいけません。

【セーサンのポイント】

1・諸手受けからの突き

指定形では水月を突きません。

「雁下」

乳首の真下にある急所を狙っています。

筋肉も贅肉も一番薄い部分だそうです。

突きの高さを間違ってしまうと減点の対象となりそうですね。

競技面におけるコツを説明されています。

突きを放った時の姿勢が、左右に傾いたり背中が曲がった状態で全力で突けば、突きの衝撃で自分の立ち方が崩れてしまいます。

三戦立ちで丹田を持ち上げる際、横から見て身体がくの字に曲がりがちですが、ここは注意が必要です。

「母指球」の真上に膝がくるイメージとのこと。

私が普段行っていた三戦立ちよりも安定感が増します。

これは収穫です。

まだ道場では三戦立ちは登場していませんので、しっかり自分の身体に落とし込んでおきたいと思います。

もうひとつ、突いた方の手が前方に伸び、反動で受けたままの手が縮んでしまいがちです。

背中を合わせて正しい位置で突くようにします。

ギリギリ可能な範囲で突き手側の腰を切り(肩は動かさず)、突いた瞬間に腰の切り替えしを使ってキレを上げたりも出来ますね。

部分練習をお勧めされています。

競技空手では突きのスナップを使いますが、『突き止め』で両方の肩が正しい位置に止まっているかを確認するようにします。

①バランス(姿勢・目付・コース・立ち方)とフォームをここまでの内容で整えます。

さらにスピードを加える説明に移ります。

②スピード(初速 → 中間の速さ → 最後の速さ)

突く瞬間の立ち上がり(初速)、最初に身体から拳が離れる瞬間。

1・ゆっくりスタートして突き終わりがビタっと止まる

2・初速が速くて突き終わりもビタっと止まる

初速が速い方がキレが上回りますので、意識するのは2番目の方です。

無意識に突いていては、キレが上がらないってことですね。

突き全体を通してのスピードばかりを意識していましたが、意識すべきは初速でした。

すぐにでも道場で取り入れるべき指導内容と言えます。

また、丹田を意識すると身体がくの字に折れやすいですが、姿勢をスッと真っ直ぐ伸ばすだけで突きのスピードが増します。

上半身は理解出来ますが、顎がほんの少しも落ちてはいけないのだそうです。

こんな細かいところ一つひとつを組み合わせて、スピードが強化されていくんですね。

意識して何本も何本も打たないとある程度のところで成長がとまってしまいそうです、、

指導者が正しく理解し、競技で勝つコツを指導し、生徒自身が反復練習を重ねないとダメなんだと思います。

顎なんてほんの僅かなことですが、癖を矯正するのは至難の業と言えます。

スピードとはなにも手技に限ったことではありません。

身体全体もスピード感が求められます。(前後左右に移動する速さの意味ではありません)

例えば左拳のスピードを上げるには左腰を引いた状態から戻して突くなり、緩んだ状態から突きの瞬間入れたりと方法がいくつかあります。

身体の部位で言えば、腰を切るスピード・軸足を締めるスピードのことを指しています。

なるほどと思える説明がコレ。

形競技で前3人の審判から見た場合、手技のスピードがある選手は「おっ!ええな」と思わすことが出来ますが、

後方から観る審判からは、腰や下半身を使っていない突きだとペラい手突きに感じてしまいます。

後ろから観ている審判の目にもスピードを感じさせるように、身体全体の動きを速くさせないといけませんね。

先述の内容はキレを上げる突き方でしたが、さらに極めを上げる方法も説明されています。

突きが極まった瞬間(腕が伸びた状態)三戦立ちを緩めないこと。

つまり母指球の上に膝が乗った状態を保つことでした。

母指球に乗せることは、今まで意識していなかったことでして時間を見つけては、三戦立ちからの突きを繰り返しています。

2・掬い受け / 貫手

とても細かいポイントです。

これまで意識してこなかった内容です。

右足を跳ねて掬い受けで前進する挙動ですが、掬い受けする瞬間、肩が強張り上体が後傾しがちです。

横からのアングルだととても良く分かりました。

ポイントは、重心を後ろへ戻さずに、前に崩して前に入るとのこと。

前足の抜きを柔らかく使うとスッと侵入するような入り方になる感じかな。

抜きがないと力感が残り、固い形になってしまい美しさが損なわれる印象を持ちます。

ほんの些細なことですが、印象がかなり異なります。

セミナーは、痒い所に手が届くのでとてもありがたいです。

「DVDで自分がしっかりインプットして道場生にアウトプットする」

これを普段の稽古で生徒の身体に馴染ませる。

この繰り返しで競技力を高めるしかなく、生徒以上に私が勉強しないといけません。

貫手では、親指を支点にして回るのか小指側を支点にして回るのか、超絶に細かい指導もされています。

要するに親指側から回すと、大きな回転軸となり攻撃をする時に時間をロスしてしまいます。

小指を支点にしてスッと貫手するのが正解でした。

形は奥が深すぎます。

知れば知るほど形の魅力にはまっていきます。

3・両引き手 / 足刀蹴り

これも知らない方法でした。

三戦立ちから足刀蹴りの挙動ですが、私はそのままの姿勢で蹴っていましたが、そうではありませんでした。

軸を左側に寄せ(左猫足立ちの姿勢)蹴ります。

更には抱え足をなるべく高く取り、蹴り足のコースを上げます。(相手の膝頭を蹴るイメージ)

また、引き足をしっかり取って転身に繋げます。

4・掬い受け / 掛け受け

手のコースに注意し、手・足の順に入ります。

腕は脇を締め半円を描くように動かし、掛け受けの腕は肘を伸ばさずに、手首・肘・肩をしっかり落とします。

最短距離で技を出す糸東流とは異なり、丸みを帯びた動きは剛柔流らしさが出ていると言えます。

5・掛け受け / 指挟み / 連突き

糸東ではない挙動です。

セーサンは接近戦を想定した形。

近距離で相手が突きを出した瞬間、左手で押さえたまま手首を捻ります。

なので動かす手は遠くに出さず、その位置から返します。

手首を返しながら、相手の喉を指挟みする挙動は一連の動きの中で行います。

1・左手首を返しながら

2・自分の身体も返しながら

3・右手が動きながら

4・指挟み

これを一連の動きの中で表現します。

相手の喉に指挟みをした後の連突きは、中段に打ち分けて技をハッキリとさせます。

6・四股立ち / 掛け受け / 3連突き

四股立ちは摺り足で入り、股関節をシッカリ折り込み姿勢を正して掛け受けします。

ここで興味深いアドバイスが。

四股立ちは膝を張るイメージですが、膝を張った状態で逆突きすると足が左右に振られやすい。

形競技でフラフラしてしまうと致命的ですが、安定感を保つ方法を指導されています。

前回のDVDでもあった『関節のロック』です。

両方の足のつけ根と足首の4か所を固めたまま突くとのこと。

膝は下半身の中心部分です。

いくら膝に意識を集中させていても、つけ根と足首が緩んでいてはドッシリしないって訳です。

この挙動、古川先生の意識では、四股立ちは前屈立ちのイメージで前足軸で立って極めると振られないとのこと。

前屈立ちで説明してもらえるとイメージ出来ました。

これは普段私が道場で指導している内容と同じでした。

『前足付け根』です。

7・足刀蹴り / 上げ突き

分解では相手の頭を掴んで上げ突きしています。

身体は開かないように注意し最後に上げ突きを行います。

ガマンしてガマンして半身から一気に真半身です。

8・裏打ち / 肘当て / 下段当て / 寸突き

顔面に裏打ちし、スナップで肘当てを出します。

肘で相手の鳩尾に追撃しています。

ここはメチャクチャ難しかった。

寸突きの練習方法も紹介されています。

平行立ちなどで、狭いスペースの中で握りながら突いて極める練習です。

正中線から体側までのスペースを突くのが寸突き。

拳2つ分程度でしょうか。

腰のスナップを使って極めるのですが、たったこのだけの距離なのでなかなかの難易度です。

鉤突きとは違いますので密着させなければいけないし、水月前に置いた手のひらを握りながら突いています。

握って突くんではなく、握りながら突きます。

ショートレンジで締める動作が多い形。

払った手をそのまま相手の背中に回し引き寄せています。

さらに四股立ちのまま、自分も寄せ足をしているので寸突きとなっています。

難しすぎて競技で敬遠される形と説明されています。

どうりで第二指定形では圧倒的にクルルンファを選択する選手が多いわけです。

自由形とは異なり指定形では勝手な解釈をして形を打ってはいけません。

教範とおり基本に忠実に打たなければ旗は上がらないからです。

どんな挙動なのか分解を理解したうえで練習に入らなければ勝てないと古川先生の説明を聞いていると強く感じました。

9・掛け受け / 両引き手 / 正面蹴り / 掬い流し受け(逆突き) / 回し受け

最後の挙動です。

掛け受けの手は、左手を引きながら右手を寄せて同じ高さになった時に引きます。

なんと正面蹴りは、蹴ったあと踵落としをしているとのこと。

競技の中で上手く魅せる方法は、蹴った瞬間に足首の力を抜くと、踵から降りやすくなり踵落としが極まりやすいようです。

真正面から見ると、

①上足底で蹴る

②足の裏全体が見える

③踵から着地する

抜きを使って滑らかに行います。

逆突きは、肩の高さよりも低くならないように注意し、回し受けは手と足を同時に引きながら軸移動し極めていきます。

※四股立ちからの足刀蹴りの練習方法を最後に紹介されています。

片足を横に伸ばした屈伸運動のポーズを取り、畳んだ方の足に軸を寄せじっくり立ち上がり蹴る。

寄せた軸を正中線に戻しながら、また屈伸する練習方法でした。

前回のDVDでは、クルルンファの足刀蹴りの練習方法の紹介でした。(寝転んで自転車こぎするやつ)

クルルンファは猫足立ちからの蹴りですので比較的容易ですが、セーサンは四股立ちからの足刀蹴りが2回出てきます。

軸足の粘りをつけるための練習方法の紹介でした。

ホントそれ!

と思うことばかりの内容がこのセミナーDVDには詰まっています。

あとちょっと、、何かが足りない人にはお勧め出来るDVDです。

間違いなく練習の質が上がります。

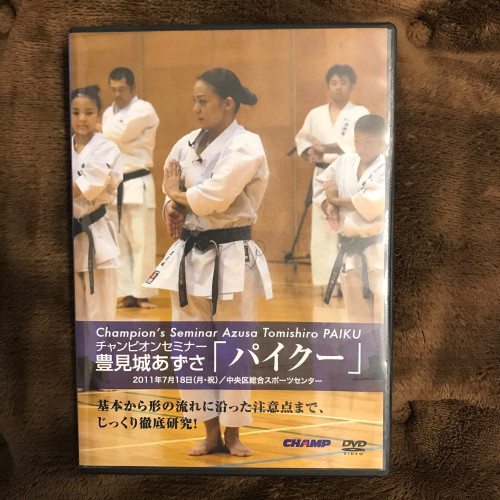

チャンピオンセミナー 豊見城あずさ「パイクー」

こんにちは!

およそ1年前に書いたまま放置していたブログです。

特に意味はありませんが、なぜかUPするタイミングを逃しズルズルと残ったままにしていました。

豊見城先生のパイクーセミナーです。

2011年に東京で開催されたセミナーの模様をDVD化しています。

これも教範の挙動順に沿ってポイントを書いてみます。

用意の姿勢1

左手前で両手を重ね、顎の高さで手の平を上に。

親指を第一関節で折り、鼠径部前に拳を降ろします。その時立ち方はナイハンチ立ちから平行立ちへ。

劉衛流の平行立ちは「一足長」

一足長とは、自分の足が縦ひとつ分+横幅ひとつ分と定義されています。

用意の姿勢2

右半身となり劉衛流独特の構えに入ります。

右手は半時計回り、左手は指先を整え頭上へ。

両手のタイミングを合わせ右脇に構えます。

第1挙動

左手を右脇に潜らせ、基立ちとなり霞をかけます。

(基立ちは前膝が親指の付け根にくる程度曲げます)

第2挙動

一足二拳の間合いで中段を2連突きします。

運足は継足します。

第5挙動

後方へ間合いを切ります。

後ろ足 → 前足の順に下がりますが手技を極める瞬間は前足を下げた時。

我慢して我慢して一気に極めます。

何気なくやってましたが、極めの瞬間を説明されていました。

なるほど、力強さが増したような気がしました。

また、後方へ下がるので下っ腹に力を込めることもポイントとのこと。

たったこれだけで、いつもと違う手応えを感じました。

第6挙動

左上段流し受けから右中段突きを四股立ちで極めます。

この時、右つま先は12時方向に向いています。

リズムは「トトン」

前足 → 後ろ足のリズムで2回タップ踏みます。

パイクーでは「流し受け」がたくさん出て来ますが、流し受けの力強さを増す練習方法を紹介されています。

ペア相手にミットを下から持ってもらいミットの上に技を極める練習を伝授されています。

スピードと力強さを上げながら、ビタっと極める練習です。

改めて観て気づいたことですが、技は呼吸が大事ですね。

上手な人は、力感無く演武されています。(極まる瞬間息を吐いています)

今後の道場稽古で取り入れたいと思います。

第7挙動

12時方向から6時方向へ時計と逆回りで転身しますが、豊見城先生はこの転身がとても美しいです。

力強くて流れるような女子選手特有のキレイな転身です。

ずっと謎だったことでしたが、説明してくれていました。

右基立ちから、右足を半時計回りで後ろ正面に向きますが、右足を左足の内腿に重ねた瞬間互いの足で一瞬押し合いっこしシューーっと滑らかに柔らかく回り転身とともに手技を極めています。押し合いっこの時、少し膝を緩めることで柔らかさが増します。

技を極める時、軸足のつま先から上半身に向かってジワっと技を押し出すようにです。(決してシュっとしません)

豊見城先生はこれを、「表現する」と伝えています。

形が大好きな私は、一瞬の緩急や間の取り方、力強さ等を一流選手の形競技から盗もうとしていますが、ほんとに細かいテクニックを知るにはセミナーに勝るものはありません。

このブログを書くにあたり久々に観てますがホントに勉強になります。

転身はいろんな形で出て来ますので、糸東の形で応用出来るように自分が勉強して生徒に繋げていきたいと思います。

第11挙動

前屈立ち / 猿臂 から一本拳で相手の肋骨めがけて貫きますが、両手で「樽」を抱えるようなイメージです。(腕をピンと伸ばさない)

相手の肋骨を貫きますが、前膝に体重をのせて押し貫くイメージです。

第13挙動

四股立ちとなり、山かげからの半打拳です。

(四股立ちは骨盤をひっくり返すと美しいラインが出るとアドバイスされています)

左足前の四股立ちから、半打拳とともにその場で右足を入れ替えます。(タタンのリズム)(半打拳は帯より下にはいきません)

この時の立ち方は、右足つま先が左方向に斜に構えます。(左足は一足長右に斜に構えてます)

糸東で例をあげますと、後屈立ちと同じです。

前足の踵と、後ろ足つま先のラインは縦一直線です。

体育館に引いてある縦のラインテープで練習出来ますね。

更には、中段下段の開手受けを前進しながら繰り返します。

パワーとスピードの見せ所です。

一歩目は右移動足で極め、二歩目は後ろ足で極めます。

第14挙動

暗夜の位です。

後ろ膝は床に着けず、両足は拳2~3程度広げます。

2連突きの後、小指を上に向け下段払い受けしますが剛柔流と同じく軌道は円運動です。

(糸東は最短距離で直線的に切ります)

豊見城先生曰く極めどころがココ。

暗夜の位から立ち上がると同時に正面蹴り ← 極めポイント

前に出て2連突き ←極めポイント

この極めポイントをビタ止まりする練習方法も紹介されていました。

極めが無いと次の技が流れてしまい迫力に欠けてしまいます。

説明が難しいですが、後ろ足の使い方と逆腰です。

第16挙動

一本拳にて蛇行突きです。

一本拳とは、ニーパイポで頻繁に出てくる握り方で人差し指を突き出します。

余談ですが、谷派のセーパイは「中高一本拳」と言い中指を突き出して握る技もあります。

一本拳と書いてますが、劉衛流では鶏口拳と呼びます。握った形が鶏に似ているからでしょうね。

蛇行突きは蛇のようにグニャグニャの軌道で突くのでそう呼んでいます。

縦に手首を返して一本拳で突いています。

蛇行突きの極めは後ろ足です。

超分かりにくい挙動を何度もスローモーションで教えてくれるので助かりますね。優しく指導してくださる先生です。

第20挙動

後ろに振り向きざまに右横蹴りと右手刀受けを同時に繰り出します。

手刀受けとありますが肘を支点に腕を伸ばし引き手を水月前に、引き足を同時に取ります。

蹴った時の姿勢が重要です。

左足に軸を保ちつつ、腰を入れて反ることで力強い蹴りを表現出来ます。

(反らすが押し出しはしない)

蹴った時、軸が後ろに流れると次の挙動が「もっさり」してしまいます。(よっこらしょはダメ)

手も足もスナップ(バネ)で返すとシャープさが増します。

アーナンにも出て来ますので、足刀の美しいラインを作る練習もしないといけませんね。

この挙動もペア練習を紹介されています。

右横蹴り出した瞬間、ペア相手に後ろから押してもらい前方に左足を踏み出しビタっと止まる練習です。

負荷をかけて止まる練習方法でした。

形は、四方八方の敵を仮想して演武します。

転身を行う際、眼前の敵を倒したことを確認(残心)して行えば形に深みが増すとアドバイスされています。

それをメリハリと表現されていました。

残心が無いと淡々と一本調子となりますので、演武しても観る人を引き込めないことを学びました。

まず道場で先生から教範を基に形の挙動を教わります。

競技志向の強い生徒は、競技面の強化(メリハリ等魅せる要素)を図る必要がありますのでセミナーの受講や、DVD鑑賞からインプットしていきます。

(道場によってはセミナーNGもありますので先生に要相談ですが)

その上で、競技者は黙々と自宅や道場で反復練習を重ね自分を高めます。(結局コレが一番大事)

黒帯になった頃には、自分が会得した技術を道場で後輩や仲間に継承していきます。(アウトプット)

そうすることで道場全体のレベルが上がり、教え合う(高め合う)ことを普通の状態にします。

将来の事に目を向けると人に伝えるスキルが身についていたら、その能力は社会に出た時多いに必要とされます。(コミュニケーション能力や言語化能力ね)

ペア練習然り、このセミナーDVDを改めて観てそう強く感じました。

自分ひとりでは決して上手くなれないし、形競技も高め合う仲間が必要だと強く感じました。

まだまだ先の話ですが、インプットとアウトプットが「普通」に出来る道場にしていきたいと思います。

私も生涯学習です。