ブログ

日本一にチャレンジする空手道場養正館の秘密 -空手による子供の精神・身体・神経発達と成長-

こんにちは!

静岡県の強豪道場、養正館の稽古風景を収録したDVDです。渡辺 貴斗館長は日本一全少を研究されていると言われていて、雑誌でコラムも執筆されています。

内容は道場あるある。

生徒との向き合い方:

「褒め時を逃さない」

「男の子(女の子)への指導方法」

「なぜ途中で諦めるのか」

「教え子は指導者を映す鏡」

「なりたいと出来るを自覚させる」

道場経営:”どうやって道場生を350名に増やしたか” のコラムは目から鱗

「どこを強調するか」

「道場生管理」

「弱者の戦略」

「ターゲットを絞る一点集中」

「近場から攻める局地戦」等です。

自分がどんな道場を目指したいのか、理想を描いていた時期に、参考にさせてもらっていました。

おっと、ブログの内容から随分離れてしまいました。

形・組手ともに競技空手に特化した内容になっており、組手関連に関しては、月井 新先生の「競技の達人」を徹底的に研究し道場稽古に取り入れられていますので、このブログでは割愛します。

形チャンピオンコース(上級+有段)では、ジインと言う形で、挙動に沿って身体の使い方を説明されています。

上級コースの生徒ともなると、質問にもすらすら答えます。

猫足立ちを素早く落とす方法を、サッと説明し即実践です。説明の上手い人の特徴ですが、かける言葉がシンプルで分かり易いです。

後屈立ちを素早く左右に極める感覚を身につける練習が収録されていますが、バッサイ大の振り捨てや、チャタンの小手受け、平安五段の最後の極めと通じる部分があります。

これは応用出来そうです。

部分練習を終える度に、先生がこれは何のための練習?と頻繁に質問です。生徒の理解度の確認とともに、シンプルな言葉で答え合わせ。

こうやって全体のレベルを高めているのですね。正に空手教室です。

体重の乗せ方、軸の使い方でも、小道具を使って分かり易く説明されています。

この軸を説明するにしても、言葉だけでは伝えることが難しいですが100均にあるスポンジ棒を使えば理解させやすいでしょうし、運足や立ち方を説明する際、ホワイトボードに足型に切り抜いたマグネットを貼り付けて、とても分かり易く指導されています。

「挙動と挙動の間」の説明では、膝の抜きで崩すと教えています。これは抜きを使えば後ろ足が自然と前についてくるので、結果的に「おこり」が出ません。

これは以前、宇佐美先生のセミナーでも表現は異なりますが同じことを触れていました。たしか、「間は立ち方に無い立ち方」にすると表現されていました。

要は、挙動間は一瞬抜いて、次の軸に速く乗ると言う意味でした。

抜きが無いと、後ろ足で床をけって進むので、力んだ結果スピードが上がらないし、頭が浮いてしまいます。

この辺を生徒にアドバイスしながら、授業が進行していきます。なので通しで形を打つ回数はDVDを観る限りですが、かなり少ないと感じます。

床に座って説明を聴き、その場で部分練習です。習ったことを身体に染みこませることに時間を多く割き、最後に形を各自で確認させるといった感じです。

方向を変える際、軸足の踵が浮くケースが見られますが、これも抜き(崩し)が出来ていないから。

力任せに回るのではなく、脱力を使ってスムーズ且つスピーディーに回るコツを非常に分かり易く説明されています。

四の形では、方向転換が4か所ありますので、この練習方法は多いに参考になります。

時間を割くべきは、形を沢山打つ時間(回数)では無く身体の使い方なんだと、このブログを書きながら気づきました。

ベースが身につけば、形は基本の応用ですので結果的に、難易度の高い形でも打てるようになるんでしょうね。

早くみんなと練習がしたいなぁ。

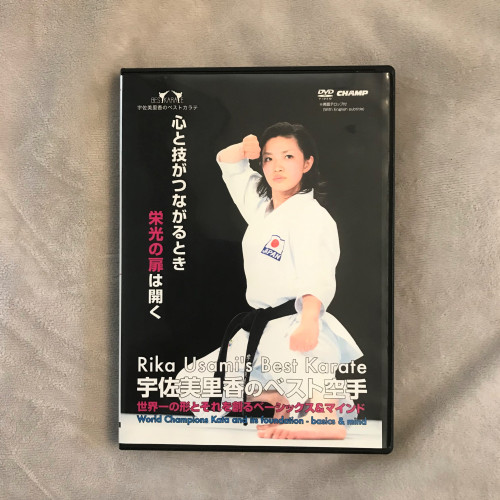

宇佐美里香のベスト空手「世界一の形とそれを創るベーシックス&マインド」-基本編-

こんにちは!

宇佐美里香のベスト空手「世界一の形とそれを創るベーシックス&マインド」基本と形に分けてシェアしたいと思います。

まずは、基本編です。

女王 宇佐美先生の打つ形が好きな私は、普段どんな稽古をしているのか興味津々で、何度も何度も繰り返し観ていた覚えがあります。

基本練習においての注意ポイントを記してみたいと思います。

【ウォーミングアップ】

1-1:突き

ウォーミングアップ方法の紹介です。

基立ちとなり肩から腕を動かし、いちにのさんで、振り子のように腕を飛ばします。(逆突き)

注意するポイントは、腕を止めず「前方に放り投げる」感じで、下半身も踏ん張らず遅れてついてくるように。

1-2:蹴り

腿裏に踵が当たるくらいに、リラックスしながら引き足を取ります。

【基本練習】

2-1:突き

正中線上をとりながら、前後左右に軸がぶれないことを意識しながら、真っすぐ突く。

引き手を取る意識だと、身体がよじれたり、軸が崩れたりしてしまうので、引き手を収めるイメージを持ち、突き手は肘のスナップを効かせる。

2-2:蹴り

足を抱え込む時に、前の腿に力が入らないように。股関節から足を上げるのではなく、お尻からあげ踵がしっかり腿裏に引き付けるイメージを持つ。

2-3:受け

下段払い:次に引き手になる手で、自分の正中線をカバーして受ける。

手刀受け:手刀をしっかり上に向け、反対の肩の高さからスナップを効かせ真っすぐ直線的にだす。

【立ち方の基本練習】

3-1

前屈立ち:後ろ足の張りを意識する。その場で沈みながら(前屈立ちの高さになり)前に進みます。

猫足立ち:後ろ足1本で立てるように。前足に体重が乗ると軸がフラフラしてしまう。また鼠径部は締めること。

四股立ち:両膝を張り姿勢を真っ直ぐに保ちつつ、体重は踵に乗せます。また移動の際、前足では無く後ろ足で極めます。

【転身の基本練習】

4-1

今ある軸が、次の軸に乗ってから転身することがポイント。また転身中、手足がバラつくと大きな回り方となりグラつきの基となりますので手足どちらとも正中線に寄せます。

とても難しいですが、踵で回ります。私はつま先で回る癖が抜けません、、

【ジャンプの基本練習】

5-1

ジャンプする時に大事なことは、右足を抱えることです。

左足で踏み切った瞬間、右足・左足の順に素早く抱え込み、空中でしゃがんだ姿勢になります。(左足の踏み切りは大きくならない)

ジャンプ中、目線は下を向かず前です。

【形をするときの注意点】

・上半身で形を打つと軸がブレたり浮いてしまうので、下半身で形を打ちます。

・呼吸は息吹を出さず、息を止めず、自然な呼吸を心がける。

奥義は基本にあり。

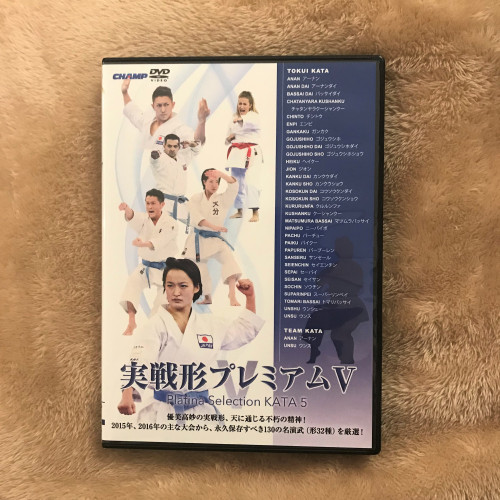

実戦 形プレミアムⅤ

こんにちは!

実戦 形プレミアムⅤ 2015年・2016年の主な大会から32種類の形と130の演武が厳選されています。

糸東流ですと12種類でしょうか。

見どころは、男子団体形(喜友名選手・金城選手・上村選手)アーナンでしょうか。3選手の息のあった演武です。

分解はえらいことになってますので一度観てほしいですね。

珍しいところでは、清水 希容選手のアーナンが収録されています。近年では演武してないんじゃないかな。

女子選手のアーナンで個人的に一番好きなのは、岩本 衣美里選手です。

長い?手足から繰り出される切れ味鋭くシャープなアーナンです。

岩本選手はどの形も、とてもダイナミックに演武するので形が大きく観えます。とても参考になるところだと思います。

アーナンだけでも9本収録されていて、劉衛流の形は5種類です。

とりわけパーチューを繰り返し観て勉強していた覚えがあります。

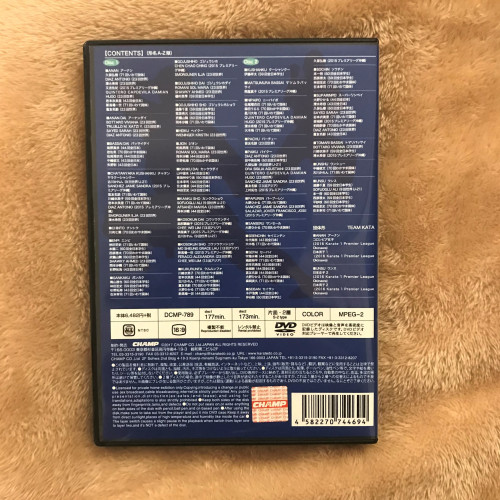

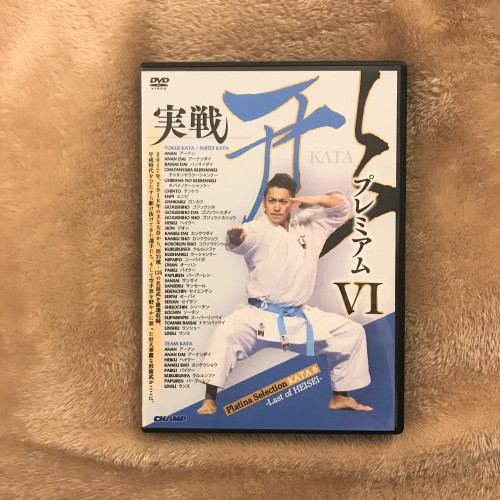

実戦 形プレミアムⅥ

こんにちは!

2年に1度発売される形のDVDシリーズです。

国内外のトップ選手の形が数多く収録されていて、2枚組で3時間ちょい。

このDVDの良い所は、ひとつの形でも流派によって異なる部分の確認が出来ること、選手によって緩急や強弱の魅せ方が異なりますので、

自分自身が目指したい形を見つけることが出来るのではないでしょうか。

そんな目線でこのDVDで形を研究するのも楽しいしアリだと思います。本気で自分の形を磨くのであれば良い教材になるはずですよ。

実戦 形プレミアムⅥ 2017年・2018年の大会から、形33種・135の演武が収録され糸東流に至っては、13種あります。

このDVDの目玉は何といっても「知花クーシャンクー」・「サンサイ」でしょう。

知花クーシャンクーは、WKFスペイン大会での清水 希容選手の演武で知りました。

また、香港のグレース選手の演武も収録されています。やはり公相君系の形はキレとスピードに勝る女子選手の方が美しいですね。

玄制流のサンサイ。

流派の存在すら知りませんでした。 今まで見た事の無い動きの連続です。

例えば、えび蹴りに斜上蹴り、廻し肘当て。踵で踏みつけた相手に突きを極めたり、旋回からの手刀二段打ち。両手を一つにして突く合拳なんかも。

手刀受けに似た、玄制流独特の「帆立構え」正中線上に真っすぐ押し出します。

松濤館流の後屈立ちに似た、「半身後屈立ち」おへその向きが斜め45度。

なんとっ!踵を上げる所作まで出て来ます。

さほど演武時間が長い訳でも無いのに、挙動数がとにかく多く高難度の形と言えます。

国内では、現ナショナルチームの本 一将選手が演武していますね。

2018年にWKF形リストに追加されました。

※このシリーズはVol.6以降残念ながら発売されていません。

コロナの影響で大会が軒並み中止となり、DVD化するだけのボリュームが足りないのでしょうね。

待ち遠しいなぁ。

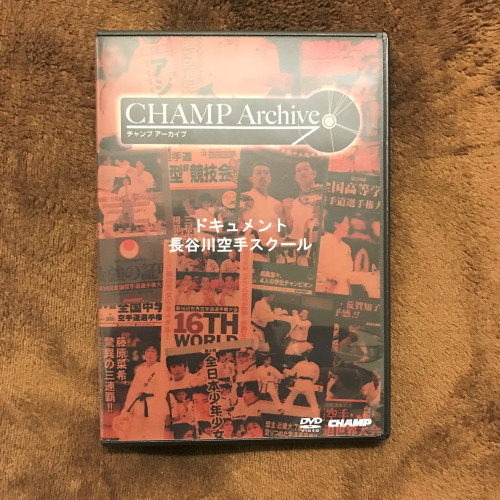

ドキュメント 長谷川空手スクール

こんにちは!

ゆり道場を開設する事が決まり、真っ先に購入したDVDです。

20年位前でしょうか当時ビデオテープで発売されていたものをDVD化され購入しました。

これまで、形や組手を勉強するためのDVDを揃えていましたが、このDVDは毛色が違います。

稽古風景はもちろんのこと、道場経営についてや指導方針のエッセンスがたくさん詰まっています。

同じ糸東流の長谷川先生は3人兄弟で、それぞれ自身の道場を山梨県で経営されています。

兄弟でありながら、3人それぞれ理念がまるで違います。

びっくりしたのが、長男の長谷川伸一先生。入門してきた生徒に対して、父兄とも面談した上で1年間は教えないのだそうです。

先輩や先生の技を見様見真似で盗ませるのだそうです。

なんとか覚えようとする生徒に、今度は少しずつ教えると、全部吸収するのだそうです。

そうやって吸収率を上げると、挨拶や礼儀、先輩や後輩を思いやる心が自然と身についていきます。

だんだん人間性が高まると、今度はその生徒に後輩を教えさせます。かつて自分がそうであったように、後輩に快く教えていけるのだそうです。

生徒の将来を見据えて、そこまで考えているのですね。

私にはとても思いつかなかった育成手段です。

また伸一先生は、弟子が一番伸びる秘訣は、指導者自身のレベルUPに尽きると。

普段弟子に言ってることはなかなか出来ることじゃないので、だから自分自身も練習すると。

自分のレベルを高めれば弟子が追いかけ、その反対に自分が止まっていると、弟子の成長も止まってしまうとインタビューで答えられています。

ふむふむ。

次男の克英先生は、競技のための稽古はせず、とことんまで基本に拘り日々稽古を積み重ねられています。

大会に向けての稽古は別枠で設けているとのこと。

子供達の中でクラスをまとめられるような、リーダー的存在を育てているのだそうです。

社会に出た時に、この経験は活きますね。育成方針にシンパシーを感じてしまいます。

三男の行光先生は、習い事は楽しく。空手を長い目で見て途中でへこたれず、続けていけるような環境作りに拘り、心・技・体、礼節を指導されています。

また必ず試合に勝ちなさいという教えはせず、空手でストレスを発散させ気持ち良くまた明日も頑張ろうという気持ちを大事にされています。

精神と健康な身体が基礎となり、技術や体力を積み重ねていくと、競技で結果がついてくるのだそうです。

父兄とのコミュニケーションを特に重要視し、日々の状態等を相互で確認したり、当然生徒ともコミュニケーションを交わし、より良い精神状態を作られています。

そうでないと、選手を育成出来ないとまで言いきっていました。

指導者・生徒・父兄が三位一体となるために、ここまでされているのですね。ただ空手を教えているだけではダメなんでしょうね。

途中、ちらほら入る稽古風景ですがアドバイスが深く勉強になります。

大事なDVDです。