ブログ

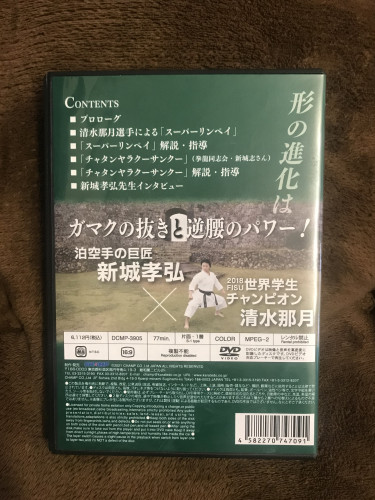

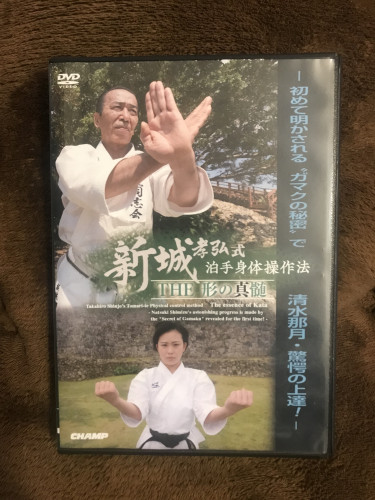

新城 孝弘式 泊手身体操作法 THE 形の真髄 -初めて明かされる ”ガマクの秘密” で清水那月・驚愕の上達!- 2/2

こんにちは!

新城 孝弘先生による形指導、後編に入ります。

レベルが高すぎる内容で決して簡単ではありません。

技を出す瞬間に逆腰。

立ち方が変わる瞬間に逆腰。

コンパクトで高速逆腰を挟むか否かで、形の印象が劇的に変わります。

ペラい形が重みのある形にバージョンアップする感じでした。

4・「チャタンヤラクーサンクー」(拳龍同志会・新城志さん)

5・「チャタンヤラクーサンクー」解説・指導

6・新城 孝弘先生インタビュー

4・「チャタンヤラクーサンクー」(拳龍同志会・新城志さん)

競技で観るチャタンとは似て異なります。

よく観ると古流ともどこか違いが。

至るところで逆腰の使いどころが出てきます。

一瞬のスピード、キレ味が鋭くパワーも伝わってきます。

5・「チャタンヤラクーサンクー」解説・指導

清水選手と新城 志さんが並んで形を打ち、挙動ごとに新城 孝弘先生が指導。

競技で観るチャタンとの違いを記してみます。

(第7挙動)

突いた後、素早く小手受けに入りますが、肘で相手の攻撃を受けます。

伸ばした腕の肘を畳みそのまま受けに転じています。

(第17挙動)

手刀受けで3回前進したあと両手を翻して諸手突きしますが、両拳を引かず突いています。

これは相手に正中線を晒さないため。

晒した時点で相手に攻撃される。

要するに一手遅れるからです。

回し受けの要領で入っています。

余談ですが、四股立ちに入る時の腰の切り方を指導されています。

腰を使わない状態で四股立ちに入っても力が伝わらない。

(四股立ちとなり横肘当ての挙動です)

ここでも逆腰を挟んでいます。

肘で当てる意識ではなく腰で体当たりする感じ。

(第21挙動)

髷隠しの構えからガマクの抜きで中段前蹴りを蹴って戻して、フワッとジャンプします。

ジャンプの際、助走してはダメ。

ほとんどの手技に小さくて素早い逆腰が入ります。

ゆっくりと大きな切り返しで腰の使い方を馴染ませ、稽古を繰り返しどんどん小さくしていく方法がベストかと。

後半良く知るチャタンとはまるで違い覚えるのはパスですが、ガマクの抜きと逆腰に関して、学ぶことが多いDVDと言えます。

形が好きな人、競技空手でもうワンランク高みを目指したい人は、一度観ておいた方が良いんじゃないかな。

(新城 志さんの打つ形、えげつないです)

4方向に猫足立ち手刀受けをする挙動がありますが、方向転換時のスピードの上げ方。

ここは、いろいろな形で方向転換しますが応用が利きます。

膝の抜き(脱力)を使って、移動足を放り投げるイメージかな。

多いに参考になります。

6・新城 孝弘先生インタビュー

Q1・多くの流派を経験したことが指導に活かされていることについて

A1・過去に首里手系・那覇手系・泊手系と学んできたことで、生徒の特長に応じた形をセレクト出来る。

ひとつの組織にしか属していないとそれが出来ない。(流派によって形の種類も限られているし選択肢が少ないケースがある)

剛柔流や松濤館流空手を学んだことが、指導に活きている。

組織化され過ぎていて、ひとつの組織に属しているとメンツが邪魔をして他の道場に稽古出来なくなっていて、技術が伸びない。

(生徒にあった形を選んで指導してあげる事がしにくくなっている)

Q2・競技で勝つ秘訣は?

A2・意識高く稽古することを認識させること。

指導者が決して無理強いすることなく、道場の基本稽古を自分でさせる。

考えて自ら主体性を持ってやるものだよと教えること。

(指示待ちの生徒を作らない)

上手くできない時は聞きに来なさいのスタンスを取っている。

自由に考え自分でさせている。

Q3・沖縄と本土の稽古体系の違いについて

A3・本土の空手は軍隊式で一斉稽古。(体育の授業のような感じ)

沖縄空手は集団稽古は少なく、基本的には個人稽古が大半。

道場での全体稽古は、せいぜい10分程度で後は個人稽古です。

レベルの高い人、中くらいの人、入ったばかりの人が同じ稽古をしても、

レベルの高い人は伸びない。

下の人はついていけない。

中くらいの人は右往左往する。

個々のレベルに合わせた稽古体系を取っている。

沖縄は競技を目指している道場よりも『空手道』を追求している道場の方が多い。

全体稽古は取らず、生徒にあったカリキュラムを組んでいる。

沖縄は競技を追求していないので、自分の都合にあった時間で好きな空手を嗜むというスタンスです。

あくまでも自己鍛錬がメインの生涯空手です。

Q4・日本の形選手が世界で勝ち続けるために必要なことは?

A4・観たところ、腕力に頼っているように感じます。

ロボットのような動きをする選手もいる。

形には空手の動き。身体操作が必要だと思います。

肩を怒らせて、しかめっ面で形を打っていては、観ている側の肩がこる。

もっと脱力して、技の意味を認識した上で身体を使った方が良い。

そういう稽古を取り入れた方が良いんじゃないかな。

(さいごに)

今日稽古した身体使いをヒントにすれば、もっとスムーズに全パワーが出せるようになります。

この学びを競技空手に組み合わせることが出来れば、1ランクも2ランクもより進化します。

決して簡単ではないテクニックですが、知らないよりは知っている方が良いに決まってます。

逆腰の練習は、大きな回転から始めどんどん小さくしていくことが出来れば、競技力が増すと思います。

細かなテクニックに加え、尋常じゃないスピードとパワーです。

全国大会クラスで入賞者を続出しているのも頷けます。

頷けますが、競技志向じゃないところがまた面白いですね。

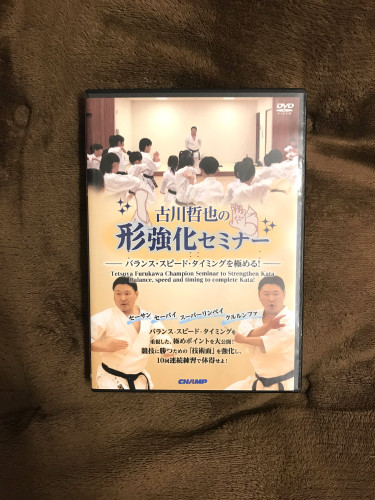

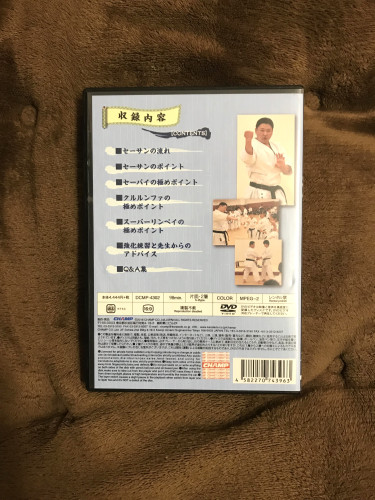

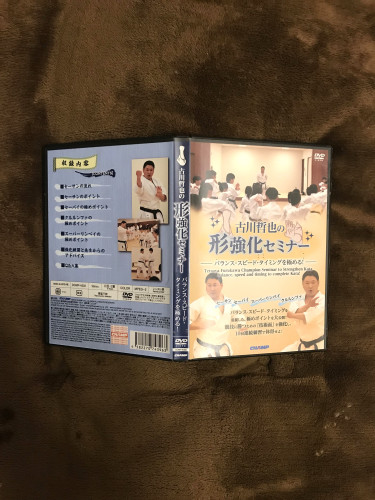

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 5/5

こんにちは!

セミナーラストです。

中身が充実し過ぎていて、3本で纏めるつもりでしたが5本に変更しました。

それでも1本のブログを上げるのに2時間近くかかっています。

集中しながら観ては実際に身体を動かして、かちかちタイピングの繰り返し。

自宅では自由な時間はDVD観てはブログばかり書いてるかな。

上手く指導するコツ、稽古時に注意するポイントなんかを学び、道場での稽古に活かしています。

観たことを自分で文字に書き記すことでより理解度も深まるし、ブログを時々読み返し指導にブレが生じないように心がけています。(めったにしないが)

このブログにたどり着いてくれた、誰かのお役に立てていればそれは幸いなことです。

5・強化練習と先生からのアドバイス

6・Q&A集

【強化練習と先生からのアドバイス】

セミナー最後は、形名・気合も全力でスーパーリンペイを10回打つことに。

100名はいるのでしょうか、グルグル回りながらピンポイントでアドバイスする様子が収められていますが、途中やめが入りました。

古川先生が現役の頃の練習方法は、最後四股立ちになり狐受けで締めくくり、またそのまま2本目・3本目に連続して打っていたようです。

つまり10本打つ場合、礼は最初の1回目と最後の10回目の打ち終わり。

走ったり、トレーニングやったり、基本やったりの中で体力をつけることもありますが、

連続で打つことで形の中での緩急・力の抜き差しを身体に染み込ませたと仰っていました。

また10本やって終わりではなく、ひと呼吸置いて本番さながらの1本を全力で打っていたようです。

そうすると、結構良い形が打てたようです。

普段練習では今回のセミナーのようにパーツの練習をします。

それは上手くできるはず。

なぜならば、リラックスしてその挙動に注意を払えるから。

試合ではパーツの練習とは違い、入場から始まり構えから始まります。

この時点で全然違いますので、形に力みが出たり本来の力が発揮出来ません。

だからこそ、この10本連続で打つような『通し』の練習も必要だと説明されています。

『パーツの練習』(部分練習のことね)と同じくらい連続で休まず打つ『通し』の練習も同じくらいやるようにとアドバイスがありました。

ほんで最後の仕上げに全力で集中した1本。

試合が近づいてきた時の練習方法は形全体の流れの中で、どうパチンと極めれるかに焦点を当て繰り返し練習をされていたようです。

パーツの練習

通しの練習

ポイントの確認

3つの練習で形を磨くんですね。

【Q&A集】

Q1・どうすればキレが上がりますか

A1・今いる場所から次行く場所に移る時、モッサリ出ちゃダメ。完全静止した状態からの動き出しの速さ(初速と呼ばれています)を上げることと、

ゴール地点に到達した時にビヨーーンとならないこと。ビヨーーンでは速いけどキレがない。

初速が速くてパッと止まる状態をキレがあると表現されています。

Q2・クルルンファ第1挙動の猫足立ちの入る際、軸足はつま先始動ですかコツを教えてください

A2・自然と滑らかに踵からスッと入るようにしましょう

Q3・セーパイ第4挙動の後屈立ちでの右手の位置はどこですか

A3・右膝の上に右肘を持ってきます

Q4・スーパーリンペイ第17挙動の中段横受けから手を返す動作を教えてください

A4・手首で受けたまま、肘をスッと下げると相手の手を離さず掴めます

Q5・クルルンファ第15挙動の掌底当てを詳しく教えてください

A5・右足の一つ分外側を右手で掬い受けと同時に左腰を切り左掌底当てし、反対も同様に行います

Q6・クルルンファ第15挙動の掌底当てする際に前腕中程に当てますが前腕とはどこですか

A6・前腕とは手首から肘までを指しますので、狙う位置は手首と肘の真ん中まで(半分よりも短くなっちゃダメ 指定形なので注意してください)

古川先生のDVD2本所有しますが、一番繰り返し観てると思います。

説明の分かり易さ、テクニック面どちらも抜群です。

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 4/5

こんにちは!

随分ご無沙汰だった古川先生のDVDシリーズ。

道場稽古が増え、投下するタイミングが無かっただけですが。

さてセミナー4本目はスーパーリンペイ編。

ここまで剛柔流の指定形が続いていましたが、スーパーリンペイは剛柔流最高峰の形と言われています。

別のDVDでのお話ですが剛柔流の選手がこの形を打つ時は『負けちゃいけない形』と説明されていました。

剛柔流の形に強いプライドを感じるお話です。

近年世界大会では、他流の形を打つ選手が多く見受けられます。

剛柔の選手でもパープーレン選択したりしていますね。

最近のトレンドでしょうか。

4・スーパーリンペイの極めポイント

始めの突きの挙動です。

突きの瞬間に身体が崩れてはいけません。

これまでのセミナーの内容では、

1・軸を保ち

2・肩を速く前にだし

3・腰も速く動かし

4・太ももを中に入れる

これらを注意してなおかつ、上半身の使い方が追加されています。

カタチが崩れないようにするには、肋骨をひとつの塊として安定させ突くことを道場で習うと思いますが、その段階を経た次のステップです。

『崩れないことを前提に、上半身の肋骨部分を突く側だけ前に入れるように意識して突く』

古川先生の説明では突き手側の肋骨を動かしますが、私は腕のつけ根(肩甲骨)を前に押し出す感覚で演武していました。

ペアとなり、後方から肋骨の動きを確認しあっています。

競技では、まずバランスが崩れてはいけません。

そのうえで『バランスを保った状態で、腕・足・腰・膝・動体、身体を総動員する』と説明されています。

突きひとつでこれだけの拘りです。

やってみると簡単なようで簡単ではありません。

私は宇佐美先生の突き方が身体に染みついていて、全然掴めずでした、、

でもこの胴体を動かしながらの突き方、スーパーリンペイでは『合わせ突き』・『逆突き』・『一本拳』・『肘当て』と使いどころが何か所も豊富に出てきます。

動かし方を心得ていればこの形では見栄えが大きく上がると言えますね。

軸を保ったまま真っ直ぐ突きを出せるようになれば、次のステップで練習してみれば良いのではないでしょうか。

「あんまり気配だして突いてはいけません」

肩を大きく引いて突くのは意味としてちょっとずれていますので、

『動きの気配や気迫などは表に出さないように注意して、速さを出す』

審判目線の話です。

突きの前動作で、「肩が開く」・「顔を作る」等の予備動作があった場合、そこから突き終わりまでの時間は見た目的に長く感じてしまうものです。

誇張した予備動作がなく、パチンっ!と速さと力強さがある突きを出す方が評価が高いとのこと。

もう突き終わってる!と感じる方が突きが速い印象を持って当然と私も感じます。

ホントに些細なことですが競技において、速さの意味をはき違えると逆効果だということが分かりました。

難しいですね、顔を作って気迫を全面に出しながら伊吹だして突く選手がほとんどのような気がします。一見キレを上げるためにやってるとも言えますが、観るべき視点がズレていると諸刃です。

突きの後は回し受けです。

引ききったあと、肘を締めることがポイントのひとつ。

背中で寄せて、寄せたものを開きます。

(身体の前面だけでなく、背面の意識が必要です)

三戦立ち / 回し受けを4回行ったあと、3方向に猫足立ち / 回し受けを取ります。

『猫足立ちが極まるのに合わせて受けも極めます』

このあとスピードに乗った転身動作が入りますが、軸をブラさず入るコツを説明されていました。

回転動作で軸がブレると確実にバランスが崩れ減点に繋がりやすいところでもあります。

また、三戦立ちで力強さを出そうとするあまり上半身(というより顔)が前に倒れがち。

この癖も修正するポイントが分かりました。

『首筋を立てるように意識して、身体の軸がブレないように回し受けに入る』

一本拳で貫いたあと、左手で相手の手を持って来て右手で金当ての挙動です。

『金当てを打ったときの左手が膝の外側に行かないように、しっかり張る』

『バランス良く・初速を速く・後ろ足を寄せる』

掛け受けを3回繰り返したあとの挙動です。

『3回目の掛け受けの時、胸を張らず肩肘が落ちた状態にすることで、前蹴りの足が上がりやすい』

『2段蹴りの前の掛け受けも身体が伸びているとジャンプ出来ないので、胸を張らずに膝は緩める』

狐拳に入る前の最後の突きです。

『スーパーリンペイの最後の貫き手・セーサンの正拳突きは、相手の突きを脇影という急所を突く技なので、突きの高さに注意する』

『ずらすのと脇影を突くのをほぼ同時に行うので、指定形のセーサンでは左手の入り方に注意する』

形を打つ際のおさらいです。

1・バランスを大事にする

2・スピードを出す

3・タイミングを合わせる

タイミングとは、

1・手と足のタイミング

2・気迫と身体のタイミング

3・呼吸と技のタイミング

シンプルに勉強になるDVDです。

形の競技力を高めたい人には必見。

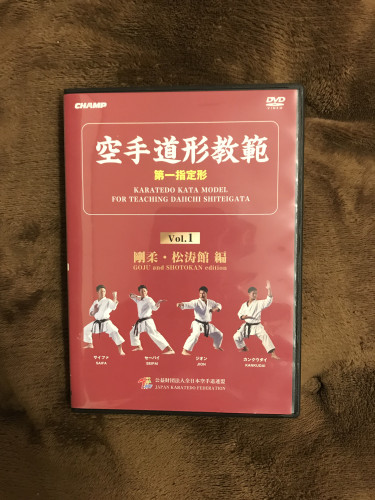

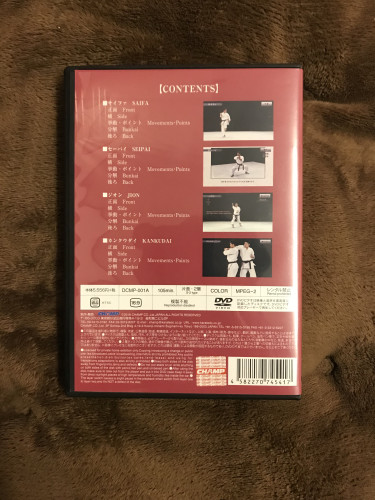

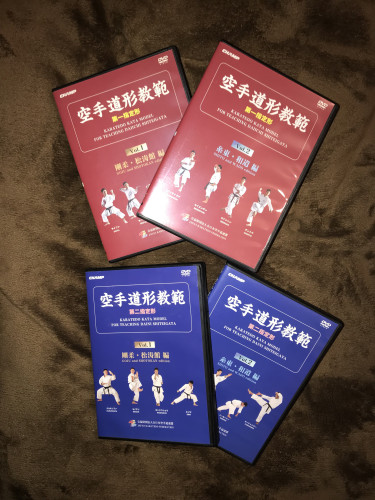

空手道形教範 第一指定形 Vol.1 剛柔・松涛館 編

こんにちは!

第一指定形の教範DVDです。

とうとう四大流派の指定形DVDコンプリート。

16種類の指定形を4枚に分けて販売していますので揃えるのもなかなか大変でした。

道場での指導もありますので糸東流はすぐに購入しましたが、他流派となると後回し状態でした。

【剛柔流】

サイファは短い形ですが立ち方の種類が多く、剛柔流の特徴も多く含まれています。

それぞれの立ち方の正確性とスムーズな移動が求められ手技とのバランスも大切です。

単調な基本動作で構成されていますが相手に手首や襟を掴まれたり、足を取りにくるのを解きはずす等、実用的な護身術の技法が主体になって構成されています。

谷派のサイファとはほんの少し異なります。

セーパイは逆技、投げ技など接近戦での護身術として効果的な技が多く含まれています。

特に巧妙な円運動が特徴です。

攻防技が一連になり緩急の動作をリズミカルに行うことが求められます。

谷派のセーパイもサイファ同様に挙動が少しだけ異なります。

足払い後に両縦拳で下突きする挙動が、谷派では中高一本拳。

また右弁足立ちが、谷派では交差立ちとなります。

剛柔の指定形でかなり練習した覚えがあり、セーパイは好きな形のひとつです。

【松濤館流】

模範演武は、ナショナルチーム男子団体形の在本 幸司選手。

ジオンは穏やかな動きの中に激しい気魂のこもった形です。

転身・転回・寄り足等を体得するのに適している形と言えます。

特に難しい技はありませんが、四肢の立ち方・技を正確に使えなくてはいけません。

緩急のリズム、方向転換の際の手足同時の基礎的な動きが大切で基本技を大変重んじた形です。

私は谷派のジオン・ジッテ・ジインをセットで覚えました。

カンクウダイは四方八方に敵を仮想し、各方面からの様々な攻撃を捌き受けて反撃のように変化に富んだ形です。

技の緩急、力の強弱、身体の伸縮はもちろんのこと、転回・飛び上がり・伏せ等があり大変難しい形です。

また分解では、棒を使って襲ってきた敵との攻防がありました。

興味深い内容です。

糸東流では公相君大と呼び、この形も公相君小・四方公相君とセットで覚えました。

このDVDは挙動順に沿って留意点はストップモーションで、字幕付きで解説してくれますので正確に覚えることが出来ます。

唯一無二の指定形。

間違って覚えてしまっては競技では勝てません。

指定形は特に正確に覚える必要がありますね。

新城 孝弘式 泊手身体操作法 THE 形の真髄 -初めて明かされる ”ガマクの秘密” で清水那月・驚愕の上達!- 1/2

こんにちは!

ずっと気になって仕方が無かった沖縄空手道拳法会 拳龍同志会。

競技空手用のDVDばかりを求めていましたが、年末休み前に思い切って購入しました。

剛柔流の清水 那月選手が、沖縄空手を継承する新城先生のもとを訪れました。

沖縄空手では「ガマク」「チンクチ」「ムチミ」と言った用語が頻繁に飛び交います。

私は聞いたことがある程度でしたが、新城先生がDVDの中で意味を説明してくださいます。

始めに披露した清水選手の形が指導を受ける度に、どんどん深みが増していきます。

とくに逆腰の使い方に滑らかさと力強さが感じられます。

指導前と指導を受けた後とで、こんなにも形が変わるのかといった具合にです。

沖縄空手恐るべし

1・プロローグ

2・清水 那月選手による「スーパーリンペイ」

3・「スーパーリンペイ」解説・指導

1・プロローグ

拳龍同志会 創設者の新城 孝弘先生は、柔軟な指導で数々の王者を輩出する「チャンピオンメーカー」と呼ばれています。

14歳で首里手系の空手を始められ泊手の師匠のもとで稽古に励み、その後剛柔流の久場 良男先生に師事しその後拳龍同志会を設立されました。

競技空手にも理解を示し小中学生の全日本クラスの大会で数々の入賞者を輩出されています。

沖縄空手だけではなく、競技で勝つ秘訣をお話しされています。

2・清水 那月選手による「スーパーリンペイ」

印象は、硬くて脆いと表現したら良いのかな。

剛柔流の特徴である粘りと丸みを帯びたような動きではないと言うか。

あくまでも主観ですが。

女子選手特有の形の柔らかさが足りない感じがします。

かと言って男子選手のようなパワフルな形でもなく。

なんというか淡々とした印象でした。(すみません)

でも決してわざとじゃない、自然な息吹に好感が持てます。

3・「スーパーリンペイ」解説・指導

ひと通り隣で形を観た新城先生が、気になる部分をひと挙動ずつ説明し修正する進め方です。

新城先生の第一声は「股関節の使い方が固い」(沖縄で言うガマク)でした。

第一挙動の三戦立ち / 両腕中段横受け では、競技空手のパフォーマンスが強すぎる。

三戦立ちは、立ち方を極めるとともに丹田を持ち上げますが、そこを言われています。

これはDVDを観て私も感じたところでした。

「丹田を上げ過ぎず締めるだけ」

両腕横受けから左拳をゆっくり引く時にも、丹田を締め突きに合わせて逆腰、突いた手を横受けに返す時にも右の腰を切り返します。

締め (丹田) → 左逆腰(左突き)→ 右逆腰(左受け)

中段横受けは、肘のスナップを使って締めるだけ。

左拳突きは、腕が伸びきる手前に右に切り、腕が伸びた瞬間、腰は正面に向いて逆腰の状態。

突き終わりに身体の締めと床の掴みを同時合わせることも重要です。

「チンクチ」を固める。(背中から脇にかけての筋肉のことのようです)

注意を受けていた部分は、

・突きの際に肩が流れる

・三戦立ちで床を掴んでいないので身体が浮いている

繰り返しこのパートを練習し、お弟子さんの新城 志さんがお手本を披露されていました。

ここのテクニックは、何もスーパーリンペイだけに限らず、谷派の「セイサン」「シソーチン」「ウンシュウ」「サンセール」にも当てはまりますね。

次に運足です。

突き / 受けを左右3回繰り返しながら前進しますが、移動足は軸足にぶつけないこと。

軸がブレてしまうから。

三角形を描きながらとのこと。

また膝で歩きます。

膝をロックしてしまうと棒立ちとなり硬い印象を持つから。

「股関節を緩めて膝で歩く」と指導されています。

DVD自体は10分しか進んでいませんが、観始めて軽く2時間経過しています。

何度も止めて、動き方を確認して巻き戻してを繰り返してブログにメモ書きしています。

回し受けに移ります。

身体の締めは両肘が身体から離れたタイミングでゆっくり丹田を締める。

回し受けからの抜き手の入り方ですが、なんとここでは競技向けを指導されています。

この挙動セイエンチンでも理屈は同じですので、参考にしたいところ。

上手く文字に書き表しにくいですが、逆腰に入る前に一度余分にタメを作っています。

たったひとつ滑らかに腰を操作するだけで、見栄えが変化するのが不思議です。

受けた手で相手の腕を掴み取る表現も、細部にまで拘ります。

指先を下に向けないで上側に小指側から掛けて滑らかに引き込んでいます。

三戦立ちでの転身

斜め45度に捻った軸足親指の直線上に、移動足の親指の向きで三角点を作り母指球を中心に回ります。

身体は動かさず移動足だけ運ぶと指導されています。

猫足立ちからの諸手突き

突きは手だけで突かない。

上段は肩の回転

中段は腰の回転

を利用する。

イメージは身体を螺旋状に回して最後に両拳が出る。

何度も練習しますが「惜しい」。

逆腰が1回しか極まっていないようです。

前述の開手横受けからの掛け手同様に、1度逆腰を挟みますが、今度は回転スピードが乗った状態でプラス1回逆腰を挟むのですが激ムズ。

これは簡単には出来ません、、

東西南北にこの挙動を繰り返しますが、ひと方向に計4回、合計で16回向きを変えながら逆腰・逆腰です。

清水選手もかなり苦労されていますが、お手本の新城 志さんはキレキレの諸手突き。

この挙動だけで多くの人を唸らせることが出来ると思うくらいです。

三戦立ちを東西南北に移動しますが、予備動作が多く瞬間移動になっていないとのこと。

3回目の移動では母指回転するのが伝統的ですが、パフォーマンス的には軸足踵の切り替えしです。

これは、道場稽古で今特に力を入れている回転スピードの上げ方を全く同じでした。

諸手突きから、下段払い / 中段突き

と技が続きますが、大事なポイントがあります。

下段払い / 中段突きをそれぞれ捻ること。

捻ることでチンクチがかかり、強い技に変わります。

実際、チンクチをかけていない状態で、突き手を正面から手のひらをぶつけてみると簡単に後ろに飛ばされていますが、

チンクチをかけてみると、同じことをしてもビクともしません。

脇を締めると技に重みが増す感じでしょうか。

競技空手では、突き手はピーンと伸ばしていますが、これではチンクチがかからずペラい。

脇と肘を締めチンクチをかけると、ビクともしない突き(払い受け)になっています。

この先の四股立ちの挙動は、糸東流と剛柔流では若干違いがありますので割愛しますが、突きと受けを分割するとのこと。

おそらく一つひとつの技を極めるという意味だと思います。

四股立ちは足で歩かず、膝の抜きを使う。

ここは同じ理解です。

同じ理解ですが、大きな違いがひとつ。

軸足膝の抜きを使いながら前屈立ちの姿勢を取り、移動足の母指球で蹴って移動スピードを上げるよう指導されています。

これも新城 志さんがお手本見せてくれていますが、四股立ち移動とは思えない位の高速移動です。

自分の方法とは異なりますが、平安二段で使えるかも知れませんし引き出しのひとつとして(備忘録をかねて)ストックしておきたいと思います。

これも4回繰り返しますが、四股立ちの逆腰も使うようです。

身体の捻じり。

剛柔流では金的打ちでしょうか。ここが逆腰の使いどころとか。

前に入って 右 → 左 に戻す。(その反対もある)

四股立ちから掛け手しながら三戦立ちで前進する挙動では、「ガマク」を柔らかく使うために間に猫足立ちを挟むと指導されています。

確かに股関節を柔らかく使えば移動がスムーズに運べそうです。

右正面蹴りの挙動です。

蹴る瞬間に右股関節を抜く。

抜きが無いと猫背の蹴りになるようです。

膝を上げる意識が先に働き、結果ムダな動作(力み)が入るとのこと。

奥が深すぎます。

清水選手が、説明の意味は分かるがこれを習得するためにどんなことを普段意識し稽古すれば良いのか質問されています。

新城先生の答えはナイハンチを打つこと。

ナイハンチは横移動オンリーの形ですが、股関節の抜きを使って移動します。

その時の身体の使い方と同じだとか。

余談ですが、この抜きを使った蹴り。

この後に控えるチャタンの正面蹴りでも使います。

お手本があまりにもキレが鋭すぎて目がついていかない位ですが、ちゃんと抜きが入っていました。

パワーとスピードにテクニック(逆腰)が加わった、とてもハイレベルな形を披露されています。

それにしても凄い指導内容です。

DVDだと何度も見直せますので理解を深められます。

蹴りからの裏拳

パフォーマンス的には、肩のスナップを使って大きく表現すること。

四股立ちが極まって、連動して腰が極まって、遅れて技がついてくる感じ。

下半身からです。

後方に向かって移動する挙動です。

股関節の抜きで前進し丹田を締めます。

蹴って回っての挙動。

直線蹴りを放ち、膝を折って当てます。

これはバッサイ大の蹴り方と通じるものがあります。

最後の最後、後方に四股立ちになる挙動ですが、

移動足は直線に運び、軸足は半円を描きます。

両足とも真っ直ぐに寄せ足すると足を引きずったモッサリした印象を与えてしまうからです。

四股立ちからの貫き手は、手で突かず、ガマクから上だけを回し技を極めます。

稽古前に演武した形と比べ、清水選手の形は別人のように変化していました。

スーパーリンペイの指導DVDは3本観てきましたが、ダントツでレベルが高かったです。

国内トップクラスの選手に向けた形指導でしたのでハイレベルでした。

既にお腹いっぱいです。