ブログ

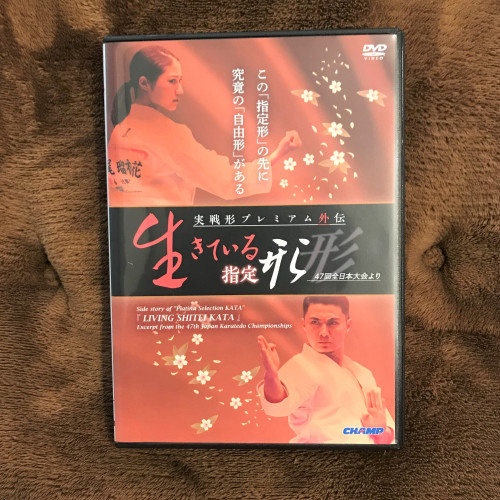

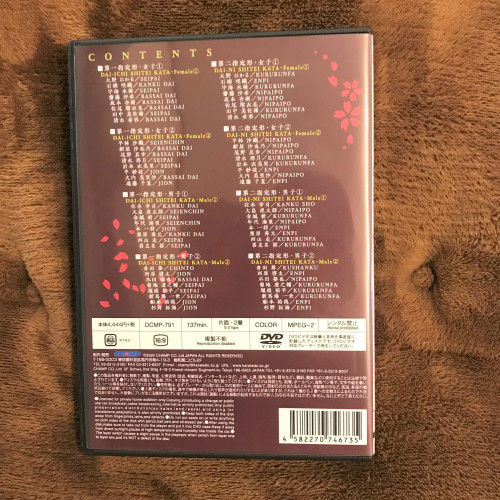

実戦形プレムアム外伝 生きている指定形 -47回全日本大会より-

こんにちは!

指定形オンリーの、実戦形プレミアムシリーズです。

4大流派の内訳を記します。

女子第一指定形

剛柔流 :5

糸東流 :8

和道流 :0

松濤館流:3

女子第二指定形

剛柔流 :5

糸東流 :8

和道流 :0

松濤館流:3

男子第一指定形

剛柔流 :6

糸東流 :3

和道流 :1

松濤館流:6

男子第二指定形

剛柔流 :6

糸東流 :3

和道流 :1

松濤館流:6

糸東流は22種収録です。

第一指定形は女子選手は全員バッサイ大、男子選手は二人セイエンチンでした。

第二指定形に至っては、全員がニーパイポを選択。

しなやかさと技のキレで勝負する女子選手はやはりバッサイ大の方が向いていると言えるんじゃないでしょうか。

形に重厚感が求められるセイエンチンは男子選手向きかも知れませんね。

全体を通して見せ場がさほど多くなく、キレとスピード感の違いを見せつける挙動は、前後の切り替えししかないセイエンチンは、そこでふらつくと致命的でリスキーな形と感じます。

観る人を飽きさせない極めの強さが無いと難しい形の様に思えます。

第二指定形に至っては、松村ローハイを選択する選手はいませんでした。

やはり鷺足立ちの難しさでしょうか。(ふらつくとお終い)

このDVDを鑑賞するにあたり注目していたのは、演武中の”軸ブレ”。

軸がブレると、上下・左右に目が動きます。

今バッサイ大の第9~14挙動(中段横払い →突き → 横受け)で目の位置をずらさずに打つ練習をしています。

鏡の前に立ち、眉間の位置に記しをつけ(鏡に)上下・左右ずっと動かさず同じ位置にあるように練習しています。

私が理想とする形を打っていたのは、紺屋 沙也乃選手。

無駄な力感の無いキレイなバッサイ大でした。

同じ形でも、間の取り方や見せ場をどこに置くか選手によって異なります。

女子選手でも尾野 真歩選手は、男子選手顔負けのパワフルなバッサイ大を披露されています。

圧倒的なキレとスピードで勝負する清水 希容選手。ニーパイポ最初の四股立ち / 押え受け / 一本拳なんかはダントツのキレでした。

基本に忠実にお手本のような演武をする平林 沙織選手。とても丁寧でしなやかです。

どうしてこんなにフルスピードで技を出してもピタッと止まれるのか興味が尽きません。

とても研究に最適なDVDだと思います。

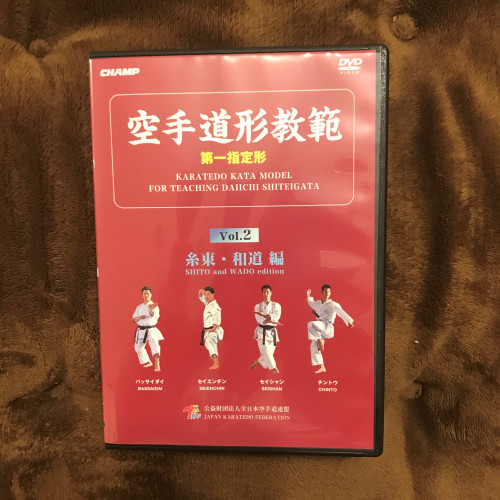

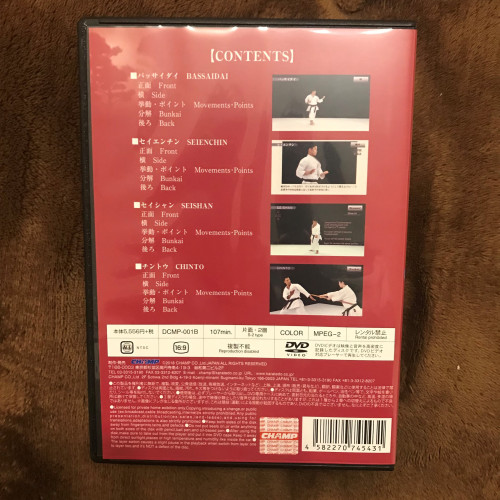

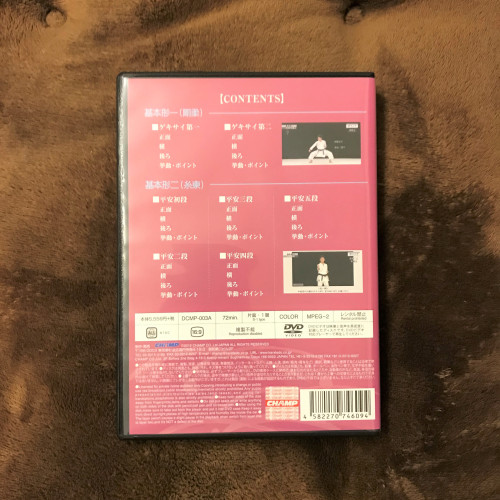

空手道形教範 第一指定形 Vol.2 糸東・和道 編

こんにちは!

糸東流 (和道流) 第一指定形が収録された教範DVDです。

別で発売されているVol.1は剛柔流と松濤館流です。

基本形と指定形だけで6本に分かれていますので、揃えるのも大変。

道場で生徒に指導する以上、教範に沿って正しい立ち方・技の意味を伝えなくてはなりませんので

私自信が勉強を怠る訳にはいきません。

さて中身の方は、以前のバージョンは長谷川 行光先生でしたがリニューアルされたこのDVDから

長谷川スクール門下生の大木 格先生に変更されています。

この教範の優れているところは、各挙動の中を注意ポイントをひとつずつ、文字と音声で丁寧に説明しているところ。

減点対象となる留意点も数多く含まれています。

分かってたつもりでも、改めて観ると再認識出来ます。

特に猫足立ちや交差立ち等の細かいところなんかは、超重要ポイント。

自信を持って間違いを直すことが出来ます。

首里手:バッサイ大

基本技が集約され攻防技の動作が連続的に組み合わされています。

軽快な動きの中に技の切り返し・強弱の使い方・敏速な極め技の流れが求められます。

蹴りの挙動の意味が分解で正しく理解でき大きな収穫でした。

那覇手:セイエンチン

接近戦を想定したセイエンチン。

蹴り技が無く重厚な動きが特徴です。

演武線は左右対をなし、同一動作が多く呼吸と動作の緩急を一致させます。

重厚な形だけあってスピード感はありませんが、分解を観てみるとそのスピードに驚かされます。

多くの方に、教範の分解を観てもらいたいと思います。

首里手のシャープな形を好む私ですが、形の印象が大きく変わりました。

分解をイメージしたセイエンチンを打てば多くの方を魅了出来るのではないでしょうか。

始めの構え方でも、「肩を十分下げて臍下丹田に力を入れる」とあります。

これは知らなかったこと。

当然ですが勉強になります。

技が止まることなくリズミカルに演武するセイシャン。

後半は前半の応用動作が含まれ立ち方に特徴が出ます。

軽快且つ敏捷な形、チントウ。谷派糸東流にもあります。

原型は同じですが、立ち方・受けが谷派のそれとは和道は大きく異なります。

ベースが同じなので覚えやすいかも知れません。

立ち方の種類も多くその立ち方の変化は、すなわち体位の変化を表しています。

緩急・力の強弱・重心の安定が特に要求される形のひとつです。

とても難しい形です。

将来的に形審判資格を目指すには、他流派の基本形・指定形の勉強も必要です。

勉強に終わりはありませんね。

正に生涯学習です。

生徒には継続する大事さを教えていますので、私自信が模範にならなければいけません。

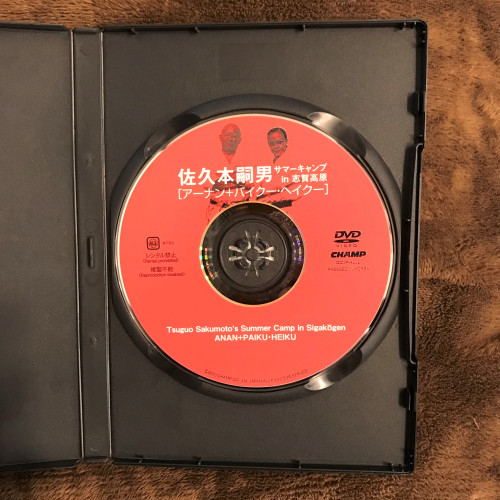

佐久本嗣男 サマーキャンプ in 志賀高原 「アーナン + パイクー ・ ヘイクー」”ヘイクー”

こんにちは!

佐久本先生と豊見城先生の劉衛流セミナーの模様をDVD化しており今回は兄弟形のヘイクーをシェアします。

第1挙動

上段・下段の2連突き。

狙う位置は「人中」・「金的」です。45°で突くように。

一太刀あびる覚悟で懐に入ります。

第4挙動

3時方向に四股立ちとなり右手で上段受け(左突き同時)

上段受けは何と、肘を直角です。(アルファベットの"L”)

一般的な揚げ受けは手首と肘は45°ですので、これも糸東流では見慣れない受け方です。

パイクーの流し受けは、糸東流の掛け手受けのように相手の手首を掴むようにしますが、ヘイクーの上段受けは拳を握りL型に受けます。

第5挙動

ここも同じL型で上段受け

受けから突きを左右4回前進しながら繰り返しますが、ヘイクーで一番苦労した挙動です。

上段受けした手で間髪入れずに突きを入れますが、佐久本先生は”電光石火”の如くと表現しています。

※パーチューで気合を入れる挙動も”電光石火”と表現されています。

第7挙動

相手の上段突きを左手で流し受けし、自分の右肘を支点にして相手の腕に押し当て引き込みます。

分解を観ましたが、かなり危険なことやってます。

第9挙動

パイクーと比べひと挙動増えます。

鷲掴み → 上げ突き → 正面蹴り → 掌底当て

第11挙動

気合の挙動です。

糸東流の猫足立ちに似た「弁足立ち」となり相手を放り投げます。

四股立ちとなり合わせ突き → 足払い → 下段払い受け

これを正面・後ろ正面に繰り返します。

足払いの分解では、相手が蹴ってきたところを掬い持ち上げています。

※弁足立ちは、剛柔流ではセーパイで出て来ますね。

第14挙動

暗夜の位から、上段揚げ受けと正面蹴りを同時に行い、合わせ突き → 左手でかけ受けしつつ右猿臂(少し前進)

第16挙動

ヘイクーでも最後前屈立ちとなり、天地の位で終わります。

とても短い形ですが、ヘイクーが一番手こずっていたことを覚えています。

※正月休みにこのブログを書いてます。

2023年初稽古はヘイクーでした。

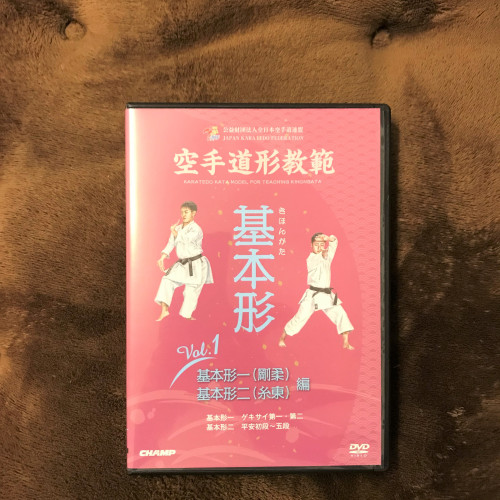

空手道形教範 基本形 Vol.1 基本形一(剛柔) 基本形二(糸東)編

こんにちは!

道場稽古が平安形に突入したこと、将来的な形審判資格の取得に向け四大流派の基本形は正しく理解していないといけない事もありお正月休みに購入しました。

基本形、第一指定形、第二指定形それぞれ2本ずつ発売されていますが、当然のことながら糸東流から揃えました。

似たような挙動で「打ち」と「払い」があり混乱しがちですが、動画ではひと挙動毎に動画を一時停止し、立ち方と技の説明が入りますので教本では流しがちですが、DVDではしっかり理解出来る内容となっています。

また、留意点も詳しく説明されますので大会や審査で正しく演武することが出来るように構成されています。

直線的な技法の糸東流に対し、剛柔流の技は円運動で粘りがあります。

ゲキサイは糸東流の基本形には無い、回し受けと三戦立ちが出て来ますが和道や松濤館と比べ剛柔流は馴染みやすそうな気がします。

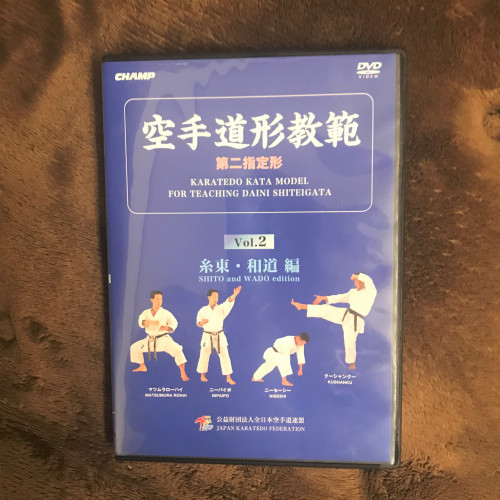

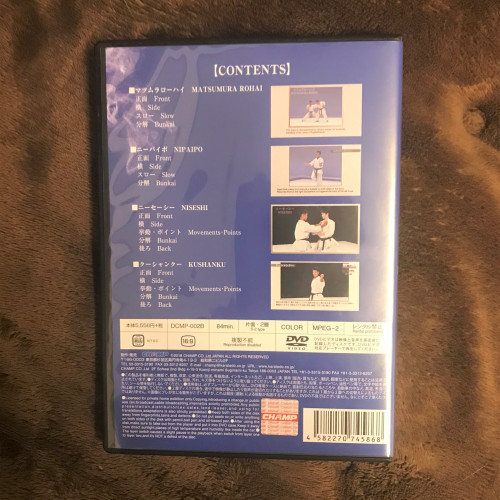

空手道形教範 第二指定形 Vol.2 糸東・和道 編

こんにちは!

糸東流指定形の教範DVD。

流派の指定形は、どの形よりも打ってきた回数は多いので挙動は覚えていますが、技の意味を勉強するべくお正月休みに纏めて購入しました。

基本形・指定形は道場で正しく伝えなくてはいけませんし、これから先の形審判資格を目指すためにも勉強は必須です。

糸東流がひと段落ついたら、他流派の勉強も必要となります。

その頃には、Vol.1の剛柔流・松濤館流のDVDを購入していると思いますのでブログで紹介したいと思います。

Vol.2は普段観る機会が少ない和道流とセットでしたので、興味深く観ています。

糸東流はスローモーションでの撮影がありますので、挙動を初めて学ぶ人にとっては最適と言えるでしょう。

和道流のクーシャンクーは糸東流の「公相君大」、ニーセーシーは修交会の指定形ですのでどちらも挙動は頭に入っています。

独特の立ち方(受け方)ですので苦労しそうですが。

(劉衛流のニーセーシーは異なる点が非常に多くあります)

まさに生涯学習です。