ブログ

古川哲也のチャンピオンセミナー -形は骨で極める! スーパーリンペイ

こんにちは!

古川 哲也のチャンピオンセミナー スーパーリンペイ編です。

糸東流のスーパーリンペイとは、異なる部分が多いですね。剛柔流の方は一度も打ったことがありませんが、通じる部分も多々あるのではないでしょうか。

では、形の流れに沿って注意ポイントを列挙してみます。

「最初の突き、受け」

①肩が動くスピードが速くないと突きが速くならない

②肩肘を同時に出すが、肩が上がらないように注意する

③突き手は上がらず、受け手は引かず必ず同じバランスで突く

④引く時は、スナップを使う

⑤組手逆突きの引き手と同じ感覚で引く

⑥突き止めは拳をしっかり握って突ききる

⑦突き止め後、両手を寄せて返す動きは、相手に掴まれた手を立てて手首を返しながらやや前方向側で外す

「回し受け」

①道着を叩いて音を出すことは技術面がマイナスとなる

②回し受けでは、道着が擦れる音は自然だが腰を叩いて出る音は意味としておかしい

③相手の突きをずらして返したら、そのまま相手の手を握ったままにしておく

「合わせ突き」

①横受けを早めの位置で出し、肩をスムーズに運んで合わせ突きで極めるとスピード感が出る

②背中のバランスを意識して、両方の突きを合わせる

③受けて引いて突く一連の動作では、肩の動きを止めたりせず引いた勢いのまま突く

「下段受け、逆突き」

①相手の突きを押さえて突くイメージなのでスナップは使わない

「合わせ突き」

①(上の突き)突く位置は筋肉の薄い部分【雁下】乳首の真下

②(下の突き)突く位置は【稲妻】脇腹の急所

「四股立ち」

①四股立ち移動は開きながらも、鼠径部を締めて軸足で極める事で強さとスピード感が増す

②切り返しの時のキレが重要

③左の軸足で極める事と、左に相手を引っ張る事が大事

④相手を左手で引っ張り、右手で鉄槌打ちをするので、その位置がズレないように気をつける

⑤速く突こうとすると後ろ足が引きずられてしまいやすいので、突こうとした瞬間に素早く前に入るイメージで移動する

⑥体を動かした瞬間に前蹴りに入るイメージ

「蹴り、肘当て、裏打ちの連続技」

①四股立ちは前蹴りの後の横の肘当てと同時に極めて、その後裏打ちをする

「四股立ちからの立ち上がり」

①掌底当ては押えた時の引き手の位置からスタートして立ち方と同時に極める

「蹴り」

①胸を張らずに、いつも以上に胸と膝をリラックスさせる事で高く蹴れる

「終盤の貫手」

①相手の【脇影】(脇腹上付近)を突くには、突いてきた手を横にずらすか下からスライドさせるので、三角筋の境目に手刀が当たる 最後は被さる意識で貫手する

「最後の狐受け」

①狐受けは指先を広げるより、揃えて真下に向けると力が強くなる

形の深い部分をマニアックに追及したセミナーです。

1日で3つも教われるなんて、羨ましいかぎりですね。

古川哲也のチャンピオンセミナー -形は骨で極める!- クルルンファ

こんにちは!

古川 哲也チャンピオンセミナー

クルルンファ編です。

初めにお伝えしますが、クルルンファを知らない人にとっては、なんのこっちゃ??

な内容になります。

このブログは私自身の備忘録としての意味合いも含んでおりますので、しばらくお付き合いください。

(※セーパイ同様に、剛柔流の指定形ですので試合や審査においては形を崩す事は許されません。)

クルルンファの技術指導が始まる前に、競技において旗が上がりやすくなる部分が3つあると説明されています。

3つに共通していることは下記の斜めの動きです。

①最初の足刀蹴り

②裏掛けからの肘当て

③最後の掌底当て

①最初の足刀蹴り

相手の膝の皿を潰すイメージで蹴ること。蹴れる高さまで自分の足を抱え上げ、上体を反らさないように注意する。

足刀蹴りのキレを磨く方法も触れられています。

仰向けに寝転がり両足を宙に浮かせ、斜め上に蹴りこみます。注意するポイントは出す方だけでなく、引く方の足にも意識を置くこと。

なるほどー。腹筋の力が無いと難しいと思いますが、シャープな蹴りに変化していきそうな気がします。

また重要ポイントとして、軸足と体幹をしっかり締めて蹴ると技が極まりやすいようです。

「立ち方と移動のコツ」でも説明しましたとおり、ジョイント部のロック(ここでは軸足鼠径部と体幹)と考え方は通じる部分がありますね。

②裏掛けからの肘当て

「押えた手は動かさずに自分が寄っていくように突くとスピードも速い」

また、猫足移動のスピードを上げるテクニックの紹介では、

猫足の爪先を床から一瞬パッと離し胸がリードするように前に行くと移動が速くなる

なるほど目から鱗です。通常と比べキレが増した感覚を得ました。

③最後の掌底当て

「ひとつ目は、相手を投げて仕留めるまでの連続技として極める」

「ふたつ目は、脇を締めながら相手の足を払って膝の内側を押して極める」

更に注意するポイントとして、掌底当てした時の前屈立ちを緩めず、2つ目の掌底当てを極めるとアドバイスされています。

一度極めた立ち方を緩めて、改めて締めなおすことは理にかなっていないようです。

最後に、腰の切り替えしについてもひとつだけ。

前半の三戦立ちの移動について。「押え受け + 掬い受け」

腰のキレに踵の返しと手技のタイミングを合わすとあります。

脇は締めて、肘は抜き、指先はそれぞれ斜め方向に向いていることが正しいとあります。

対捌きの理屈で、まっすぐに攻撃してくる相手に対し、斜めにずれて受けるから指先の向きは斜めになるのだそうです。

クルルンファを打つ際、指先の向きまで注意が必要ですね。

古川哲也のチャンピオンセミナー -形は骨で極める!- セーパイ

こんにちは!

古川 哲也のチャンピオンセミナー セーパイ編です。

指定形は、自由形と違い「解釈の違い」があってはいけません。

基本に忠実でなければ形試合では減点されてしまいます。

このセミナーでは審判におっ!と思わせるキレの出し方や、激しい動きの中でもブレない安定した形の打ち方のコツを説明してくれています。

では、挙動順に注意するポイントを書いてみます。

「第一挙動」

①対捌きの後、受ける手は左肩の位置から前方へ持っていく

「平行三戦立ち→肘当て→後屈立ち」

①手首を返しながら膝をスッと抜いて四股立ちの高さになり肘当てを一連の動作で行う

②爪先の向きを変える事と足のつけ根を切るタイミングに肘当てを合わす

③右手首から肘までを一直線にする時、肘を跳ね上げず、重ねた左肘を折って縦に落とす

④体を開かず回転し、着地と同時のタイミングで体を切る

⑤前に出てはいるが腰を切って相手を逆へ引っ張る技なので、膝が立っていたり相手の突きのコースと違う方向へ引っ張らないようにする

「前蹴り→肘当て→裏打ち」

①前蹴り後の四股立ちは腰のスナップで肘当てと同時に極める

②前蹴りの引き足は、しっかり取りながら腰のスナップのスピードでキレを出す

③鼠径部を締めて軸足で極める事で技が強くなる

④前足(軸足)の爪先の変形を含めて、すべての技が一致するように意識する

⑤拳は強く握ったままにせず、手首を軽く締めて裏打ちし、またしっかり握って戻す

「猫足立ちからの腕固め」

①左手は相手が突いてきた手を取り、挟む手を絞るように意識して、それに右手を合わせる

「もろ手突き→下段払い」

①もろ手突きは身体が伸びあがらないように鼠径部を意識し、しっかり下へ突く

②もろ手突きの引き手は低くならず高く取り、突きのコースを長く見せる

③移動する瞬間に左の爪先と足のつけ根を内側へ入れることで軸足のコースに速さを出す

④足を切り返して移動する瞬間、後頭部を後ろへ持っていくようなイメージで行うと速さが出て極まる

「振り打ち」

①軸足のつけ根を締めて猫足立ちが極まる瞬間、同時に全ての技を極める

「半打拳→裏打ち」

①半打拳は下段、裏打ちは上段と正しいコース通って正しい技を出すと技は大きくなる。更に腰のキレを使って技を極める

「前蹴り→裏突き」

①前屈立ち前蹴りからの四股立ち移動は、前蹴りの基本が正しく出来ていないと立ち方が極まらず移動も遅れる

どうでしょうか。ひとつの形でキレ・極めのポイントがこんなにも沢山潜んでいるんですね。

まずは意識して部分練習を繰り返してみようと思います。

古川哲也のチャンピオンセミナー -形は骨で極める!- 立ち方(四股立ち)と移動のコツ

こんにちは!

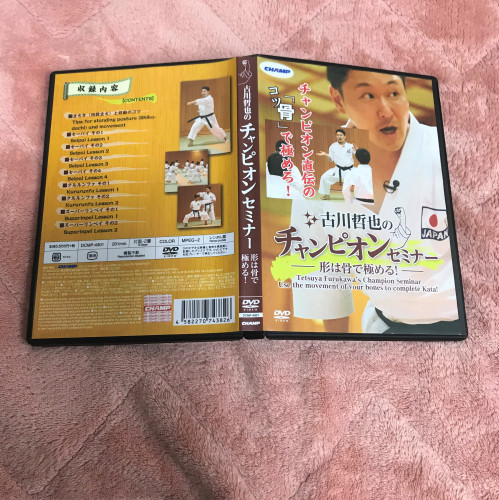

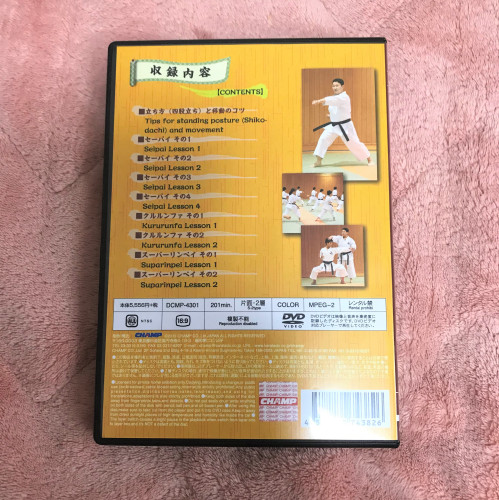

剛柔流の古川 哲也先生のセミナーの模様が収録されています。

内容の方は、セーパイ・クルルンファ・スーパーリンペイのコツを伝授されており、なんと200分超えのビッグボリュームです。

3つの形に共通する、体の使い方の説明からスタートされています。

なので今日は、立ち方(四股立ち)と移動のコツについて触れてみたいと思います。

四股立ちで一番意識するところは、「膝を張る」ことではないでしょうか。私もストイックに歯を食いしばって辛抱しています。

ところがどうでしょう。古川先生曰く、四股立ちは膝を張る意識だと体が振られてしまうそうです。(形の最中です)

その理屈ですが、下半身の中間部分の膝の張りだけを意識していても、胴体に近い足の付け根(鼠径部)と足先(足首)がゆらゆらしていては、形は極まらないのだそうです。

形は骨で極める!のテーマの如く、ジョイント部をロックすることで、どっしりとした立ち方になるそうです。

これだけでは、まだ不十分なようで「太ももの裏側で立ち方を支える」と安定感が増すそうです。

この理屈を糸東流のセイエンチンに置き換えてみたところ、 全体を通してゆっくりなスピードの中で、唯一スピードUPする挙動がなんと四股立ちにあります。

(金的打ち→下段払い)・(上げ突き/裏拳/下段払い→下段払い)

見せ所でふらつくと競技空手では致命的です。ジョイント部のロックが出来るようになれば、ビクともしない四股立ちになるのでしょうね。

重厚な形を好む選手にとって、学びの多い内容ではないでしょうか。

他にも腰のキレの磨き方の説明もありました。

(左右斜め45度に前屈立ち逆突き)

切り替えしはつま先スタートではなくギリギリ限界まで腰を捻り、つま先の開放と突きのタイミングを一致させていました。

次に、高低差のある移動の説明です。(例:平行立ちから四股立ち)

①内股と内股を寄せて四股立ちの高さとなりながら移動して極める

②移動足では無く、軸足で極める

極めや移動のコツを惜しみなく伝授されています。

新しい気づきを得たDVDです。

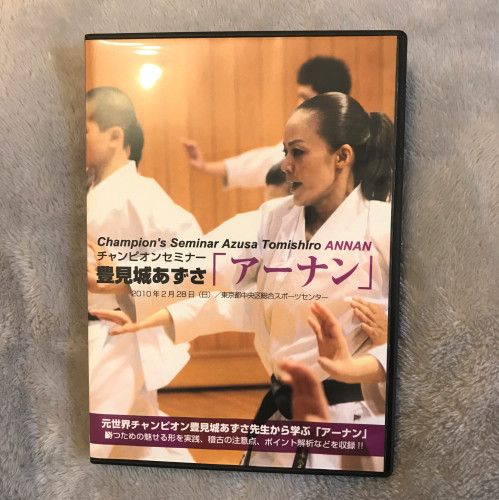

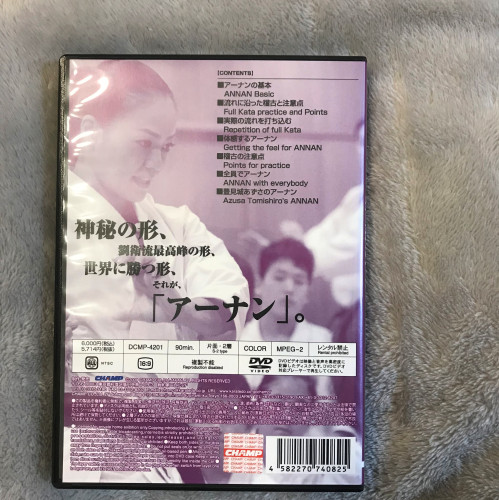

チャンピオンセミナー 豊見城あずさ 「アーナン」

こんにちは!

2010年2月に東京で開催された豊見城あずさ先生の、アーナンセミナーの様子です。

劉衛流のアーナン。カッコ良いですね。購入当初はDVDを見ては止め、見ては止め自宅で何度も稽古していました。

おかげでこのDVDの中身のポイントは頭に入ってます。

集中してたら覚えれるもんですね。まだ忘れてません。

内容の方は、競技で見かけるアーナンというよりも基本に忠実なアーナンといった感じだと思います。私見ですが、前半の継ぎ足と送り足の解説では、

大会で選手が打つアーナンと比べあっさりとした印象です。

劉衛流の立ち方の特徴は、基立ちは前膝頭が親指の位置まで曲げます。糸東よりも少し深い感じです。

四股立ちも、つま先の向きが劉衛流は独特でアーナンの攻撃は全て開手による掌底です。

セミナーのDVDは、ほんとに勉強出来ます。立ち方、守るべきポイント、分かりにくいところ、意味不明(挙動)なところを丁寧にレクチャーしてくれます。

選手にとっては形の本質が分かると、試合において表現の仕方が変わってくるのでは無いでしょうか。