ブログ

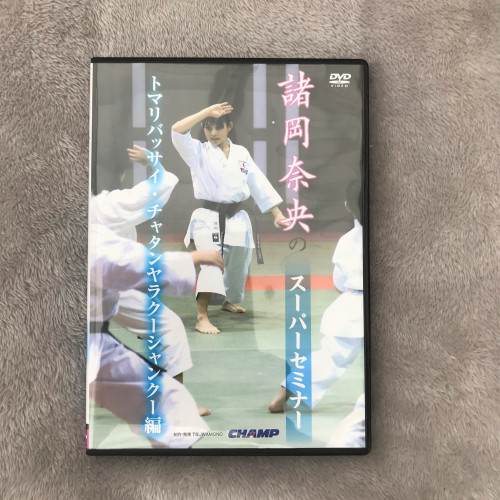

諸岡奈央のスーパーセミナー トマリバッサイ編

こんにちは!

女子形選手の中では、ダントツでNo.1。逆腰の入れ方を勉強したもんです。

2008年の全日本決勝で魅せた宇佐美先生とのチャタン対決が特に印象深いですね。

女性特有のキレ味の鋭さに加え、どこか温かみのある柔らかさが感じられます。

そんな諸岡奈央先生のセミナーの様子です。

独学で覚えようとしていた頃、前半の開手技が速すぎてどうなっているのか良く分からなかった事もあり、このDVDを購入しました。ずっと分からなかった方法は、「逆腰」でした。

かなり高度なテクニックです。スローで説明してくれている内容がこうです。

腰が先に入り、ほんの少し遅れて手がついてくる。

キーワードは「腰を切り戻す」と「逆半身」

DVDを止めて、部分練習に入ってしまいましたね。

泊バッサイの挙動順に、要点を纏めてみたいと思います。

ナイハンチ立ちから、猫足立ちへの後方へ転身する時の体重移動のかけ方や、小さくて速く腰を切る方法を学べます。

スローに動くところで引き付けて、パッとスピーディに動くところのメリハリを説明されています。(第一挙動や一つ目の気合の直前、また中盤にもありますね)

また、どんな形でも共通する事ですが、ひとつの形の中で、山場を意識するようアドバイスされていました。

四股立ちから猫足立ちへ移行する際、スピードの上げ方をDVDではサラッと説明されていますが、これは意識してませんでした。改めてDVDで知る事が出来ました。

足刀蹴りは、外から中へ向って円運動で蹴ると技に重みが増す。

足刀蹴りから、前に出て相手を腕を掴む挙動では、一旦下に沈んでから引き込む魅せ方をレクチャーされています。

沈む(溜める)ことで、タイミングに余裕が出来るので軸足の極めと一致させることが出来ますね。

いろんな人の動画で見比べましたが、やはり諸岡先生の泊バッサイは味があります。

後半、後ろ正面に四股立ち/下段払いをした後、正面に前屈立ち/横払いの挙動がありますが、どちらの技もしっかり速く極めること。

2度目の気合の後の振り返りは、手足を動かす前に目付を先に行うと気迫が伝わる。

逆に手足が先、目付が後だと怖さが足りず、あっさりした印象に変わってしまう。

猫足立ち/諸手突きも沈みながら、軸足に乗せたタイミングで突く。

最後、掛け手の手前、突き / 横受けは、腰と肩を切りながら。

とても難しい形です。

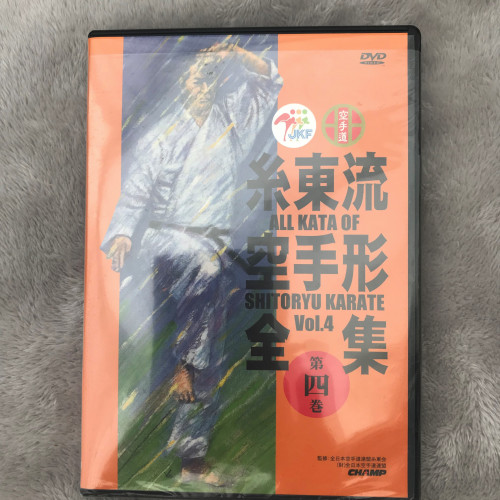

【糸東会】糸東流空手形全集 第4巻

こんにちは!

空手形全集 Vol.4です。収録形は、

1・三戦(サンチン)

2・転掌(テンショウ)

3・十八(セーパイ)

4・壮鎮(ソウチン)

5・二十八歩(ニーパイポ)

東恩納系(那覇手)の基本形である、三戦。体、手、脚の締め・呼吸の呑吐を習練します。三戦立ちは、ゆらゆら揺れる電車内では特に有効です。

剛柔流のイメージが強い形ですね。

剛柔流 第1指定形であるセーパイ。糸東会のそれとは、少し異なります。剛柔の演武線は斜めが入りますが、こちらは真横です。剛柔の指定形で覚えましたので混乱した覚えがあります。

他にも、倒した相手を諸手突きする挙動がありますが、DVDでは「中高一本拳」です。剛柔では「弁足立ち」糸東会では「公差立ち」なんかも違いますね。

逆技を使った倒し、関節技など接近戦での護身術として効果的な技が含まれています。緩急の動作がリズミカルで随分練習した形です。

壮鎮は松濤館流のイメージが強いですね。「緩」と「急」・「動」と「静」加えて躍動感溢れる技法が求められる形ですね。

ニーパイポは中国拳法の使い手・呉 賢貴より直接流祖に伝えられました。

一本拳による攻撃や四本貫手、肘固め、肘繰り受け、差し手、掬い受けや押え受け等技が豊富で打っていて楽しい形ですね。

糸東流 第2指定形です。

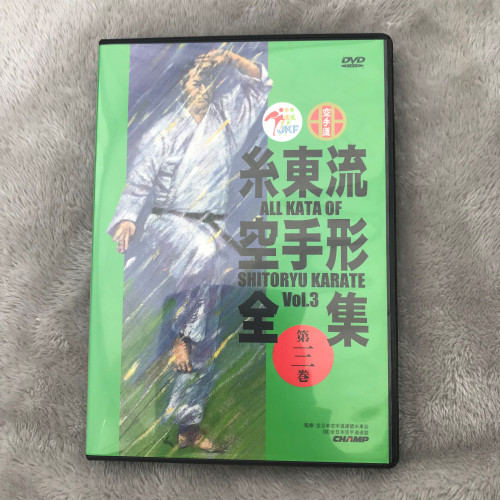

【糸東会】糸東流空手形全集 第3巻

こんにちは!

空手形全集 Vol.3です。収録形は、

1・公相君大(コウソウクン ダイ)

2・公相君小(コウソウクン ショウ)

3・四方公相君(シホウ コウソウクン)

4・鎮東(チントウ)

4つとも首里手の形で構成されています。 キレ良く動くことは出来ませんが、当時熱心に練習していましたので今でも身体がしっかりと覚えています。

公相君(コウソウクン)という名称は、この形を伝えた支那の武官、公相君(クーサンクー)の名に由来するとされています。

四方公相君は首里手の糸洲安恒先生から、流祖・摩文仁賢和先生に伝授されています。

四方八方からの敵を仮想して、多方面からの様々な攻撃を捌き、受けて反撃するもので変化に富んでいます。

公相君シリーズはジャンプする挙動が含まれていますが、糸東会では飛びません。(谷派は飛びますが)

鎮東(チントウ)は、和道流の第一指定形のイメージが強いのではないでしょうか。松濤館流では、岩鶴(ガンカク)と呼びます。流派が違えば名称も異なりますし、更には立ち方までも変わります。理由は、伝承された人の受け取り方(解釈の違い)だそうです。なのでどれも「正解」と聞いたことがあります。 ※全空連指定形はひとつです。

後半、片足立ちでの攻防、体軸も回転による技法の変化等、随所に難度の高い技が数多く含まれています。

軽快で敏捷な動きと技の緩急・力の強弱・加えて重心の安定が特に求められる難しい形です。

【糸東会】糸東流空手形全集 第2巻

こんにちは!

空手形全集 Vol.2です。収録形は、

1・ナイファンチ(初段)

2・バッサイ大

3・セイエンチン

糸東流の開祖である摩文仁 賢和先生は、首里手の糸洲 安恒先生、那覇手の東恩納 寛量先生の両者を師事し、恩師である両者より一文字ずつ取り、糸東流と名付けられました。

バッサイ大は首里手、セイエンチンは那覇手の代表的な形と言えます。

タイプが大きく異なるこの2つの形は、糸東流の第1指定形です。

バッサイ大は、軽快な動きの中に技の切り返し・強弱の使い方・敏速な極め技等の流れが求められます。流れるような掛け手受けがお気に入りで、一番打ち込んだ形です。

公認初段の審査で演武しました。

一方セイエンチンは、接近戦法が数多く組み合わされ、蹴り技が無く重厚な動きが特徴的です。演武線は左右対をなし、同一の動作が多く、呼吸と動作の緩急を一致させなくてはいけません。公認二段の審査で演武しました。

ナイファンチ初段(ナイハンチとも呼びます)は鍛錬形として、和道流で馴染み深い印象です。

形の中でナイハンチ立ちが出てくるのは「ナイハンチ」・「鎮定」(谷派)以外、残念ながら私は知りません。

演武線は横移動のみで受け・攻撃ともに終始ナイハンチ立ちです。

相手に対して、横向きで攻撃すると言うことは、正中線を守りながら、、という意味でしょうか。

演武する際のポイントとしては、移動時も腰の高さが常に一定であることです。

ナイハンチ立ちの状態で上半身のみを捻ることで、手・足・腰の鍛錬を目的としています。

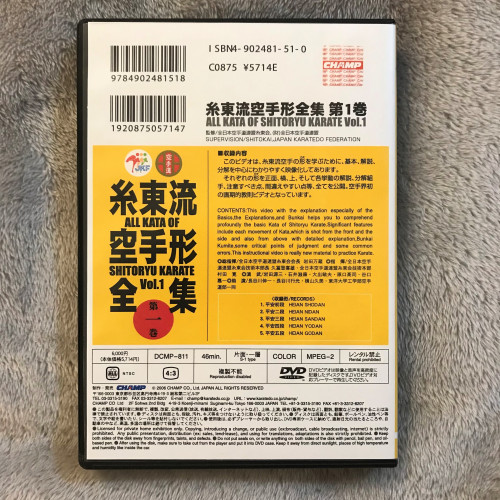

【糸東会】糸東流空手形全集 第1巻

こんにちは!

久々の形DVDです。

糸東流は、全空連が認定する得意形リストだけでも44種類あります。

このシリーズは全8巻で構成されており、30種類の形が収録されています。

第1巻は、

1・平安初段

2・平安二段

3・平安三段

4・平安四段

5・平安五段

正面・横・上・後方とカメラアングルが豊富なので、本気で形を勉強したい方には最適な教材です。

写真からでは伝わりにくい挙動間の動作なんかも映像の方が丸分かりです。

更に形の分解と解説付きです。

形を覚えたい生徒、道場で指導する側の人どちらにとっても最高です。

沢山ではありませんが、間違ってはいけない注意点がピンポイントで解説されていたり、分解に至っては全挙動紹介されています。

スローモーションの分解では、なるほど!そういう事ねって感じですし、フルスピードの分解はやはり迫力があります。

このシリーズで随分形を覚えましたが、分解の勉強は手つかずなので基本形から勉強しないといけませんね。