ブログ

BODY PIXEL Muscle Gun HANDY

こんにちは!

BODY PIXEL Muscle Gun HANDY

先日、ご紹介したストレッチロール同様に筋肉痛予防に使ってます。

疲労困憊の身体を優しくケアしてくれる大変優れもの。

この手のやつは、片手で操作出来るコンパクトサイズが発売されるのをずっと待ってました。

デカすぎると重たくて使うのやめてしまうことが容易に想像出来ていましたので。

結果、大正解でした。機能は振動が4段階だけだし、バッテリーの持ちも大したこと無いのでしょうが、軽いのでずっと使ってます。

ソファでぶるぶる、雑誌片手にぶるぶる、You Tube観ながらぶるぶるしています。

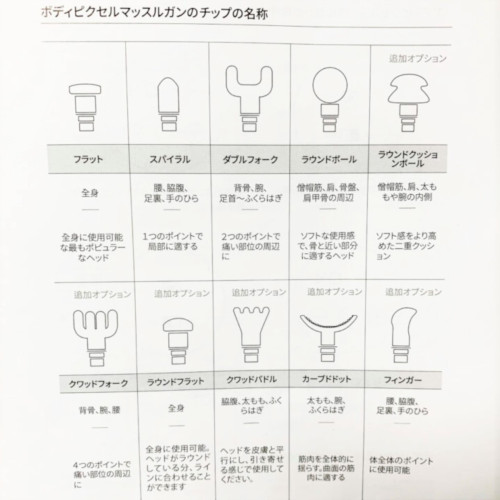

アタッチメントも、10種類あるので部位に応じて使い分け出来ます。

ピンポイントでぶるぶる出来るので身体がスッキリ軽くなりますよ。

なんなら、カバンに入れて会社で使う位お気に入り。(時々ですが)

猫足立ちを少しでも深く落としたいあまり、ふくらはぎや足首周りを入念にケアしてます。涙ぐましい努力です。

ダブルフォークでアキレス腱をほぐしていると、くびれてきますホントに。老廃物が溜まっているのでしょう。

特にお気に入りなのがクワッドパドル。肩甲骨に疲労が蓄積しやすいので、娘にぶるぶるしてもらっていますが、あまりの気持ち良さに気を失ってしまうことも。

家族全員でフル活用してますね。

超絶お勧めです。

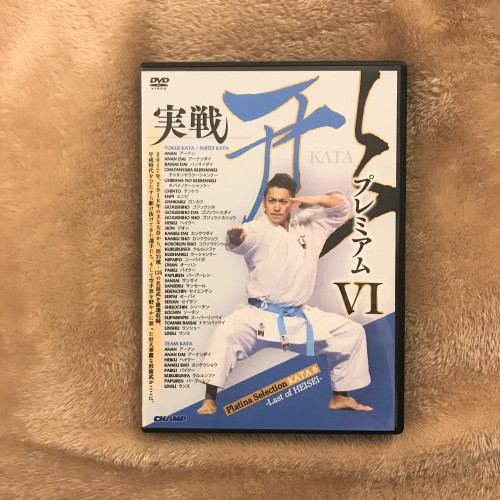

実戦 形プレミアムⅤ

こんにちは!

実戦 形プレミアムⅤ 2015年・2016年の主な大会から32種類の形と130の演武が厳選されています。

糸東流ですと12種類でしょうか。

見どころは、男子団体形(喜友名選手・金城選手・上村選手)アーナンでしょうか。3選手の息のあった演武です。

分解はえらいことになってますので一度観てほしいですね。

珍しいところでは、清水 希容選手のアーナンが収録されています。近年では演武してないんじゃないかな。

女子選手のアーナンで個人的に一番好きなのは、岩本 衣美里選手です。

長い?手足から繰り出される切れ味鋭くシャープなアーナンです。

岩本選手はどの形も、とてもダイナミックに演武するので形が大きく観えます。とても参考になるところだと思います。

アーナンだけでも9本収録されていて、劉衛流の形は5種類です。

とりわけパーチューを繰り返し観て勉強していた覚えがあります。

新設! 組手の基本【30分で組手の不得意を克服する3つのステップ】

こんにちは!

Vol.8は30分で組手の不得意を克服する3つのステップ (2018年12月号)

中段逆突きが極まらない最も大きな要因は、

・届かない

・刻み突き等のカウンターを合わせられる

この2点を克服すれば、中段突きが極まる確率がUPします。

①自分の間合いを確認する

自分の距離、攻撃の間合いを知るには、相手の前拳を利用します。

自分の前拳を軽く伸ばして相手の前拳に触れることが出来る距離が、自分の間合いと言えます。

お互いに構えた距離では、隙を伺っています。ここから間を詰めて前拳を触りに行きます。

②手を引かず、手に身体を寄せる

相手の前拳に触れた手を、引き手を取ってしまうと身体が空いてしまいカウンターをもらいやすくなります。更には前進しようとするのに、身体の一部を引いてしまうと、前進の距離も短くなってしまいます。

だからといって、全く引かずにいても腰を切ることが出来なくなり技に勢いがなくなってしまいます。

引き手は手を引くのではなく、逆に前の手に身体を寄せるイメージを持ちます。

突く側の肩を目標にぶつけるようにすると、相手の突きが抜けて行き、上段突きを極められる確率が減ります。

③間を切って反撃を断つ

たとえ突きが極まっても相手に反撃を許してしまえば、まだ失点のリスクは残ります。突きを極めた後、確実に反撃を断つには引き手が重要です。

突きを極めた後すぐに脇まで拳を引くことで、再び相手に対し真横になり、自分の的を小さく出来ます。引き手を使って素早く後退し、相手の技が届かない間合いに身体を置くことが出来ます。

しっかり引き手を取れれば、引く力で前足を掻い込んで蹴りへのコンビネーションに繋げることも容易です。

引き手は相手の反撃を断つだけでなく、次の攻撃に移る時でも効果を発揮します。

【逆体相手】

逆体がやりにくいのは、「逆体に慣れていない」ことが最も大きな原因です。

構えが逆になると、技も間合いも別物になります。

・前拳が使いにくい

刻み突きの軌道上に相手の前拳があるので刻み突きに入りにくくなります。

・後ろの拳が遠い

逆体相手の時は、逆突きの距離は拳1ケ分遠くなってしまいます。

①肘を触って突く

スムーズに前足から前進し、肘に触れながら突きます。この時、相手の肘の外側を触るようにすると、押っつけながら入ることができ、相手は対応が出来にくくなる。

②股関節を外旋させる

踏み込む時に股関節を外旋させてつま先を外に向けます。前足がマットに着く前に突きが極まることが望ましいです。この突き方で距離が飛躍的に伸びます。

股関節を外旋させると、拳が勝手に飛んでいきますので、相手にとって通常の突きよりも反応が遅れます。

③腰を回さないで突く

腰を切って正面を向いて突くと、自分の身体が開いてしまいカウンターを合わされやすくなりますが、この突き方なら始動時から残心を取るまで、身体が正面を向くことがありません。

注意すべき点は、構えたところからまっすぐに突き、鉤突きのように肘を張って突かないことです。

松濤館流の山突きに似た、腰を回さない上段逆突きですね。

【蹴り技】

①軸足を外旋させ、つま先を後ろに向ける

身体を開かないための練習として、蹴る前に軸足のつま先を蹴りとは反対方向に向けます。

つま先が横を向いたまま蹴ると、身体が「く」の字に曲がるので注意が必要です。

自分から蹴る場合は、軸足を身体の中心に寄せるが、この時に足全体を寄せるのではなく、踵を素早く寄せる意識を持ちます。

②膝の掻い込み相手のガードを無効にする

掻い込みによって中段を防御し、相手の前腕を構えたガードの無効化を図ることが出来ます。

前足刻み蹴りの時に、相手の前腕に触れずに上段を蹴る事が可能になります。

③突きながら蹴る

後ろ足で蹴ってもカウンターをもらわない方法です。

足を掻い込むと同時に、同じ側の手を突きながら蹴る方法です。タイミングとしては、突きを若干先に出すようにして、突いた腕の下に自分の膝があるようにします。

注意点は、蹴った足は正面に下ろさず、相手の外に着地させることです。そこに位置取りすることで、相手の反撃を断つことが出来るからです。

2022年8月6日 (土)道場稽古18

こんにちは!

本日も試合と審査に向けたメニューを準備です。

意識高く集中出来ていたと思います。

稽古に対する取り組み方がとても良くなり、態度も意欲も良くなってきています。

私の小言も減りますので、稽古が中断せず良い具合に進行します。

先週の稽古から取り入れた、体幹と筋力トレーニング。

筋力トレーニングの積み重ねで力強い「極め」が生まれ、体幹の強化で「軸」を作ります。

地味ですが、みんなで楽しく乗り越えます。

腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴りを各10本 (トータル20回)

プランク・サイドプランク*2・ツーポイントプランク*2を各30秒 (トータル5分)

これから回数をカウントしていこうかな。

おっと、お尻歩きが抜けていましたね。

基本練習に移ります。

突きや受けを繰り返しますが、まだまだ引き手への意識が足りないところが修正点です。

両手で技を極めることを忘れないでね。

目線が低くなったり、肩に力が入りすぎてもいけません。

最終的に形は基本の組合せですので、この基本稽古を怠ると次のステップに移れません。

見様見真似で始めたところから、次は先生の言葉を頭の中で整理して動きに繋げれるようになるとステップアップしますね。

今日そんな姿勢が伺える生徒が確かにいてました。考える習慣がつくと行動に変化が現れます。今後が非常に楽しみです。

基立ちと前屈立ちの使い分けは、もっと思考が必要です。

使い分けの前に、2つの立ち方の違いを説明出来れば、より理解が早まると感じます。

普段から先生のお話を聞いていれば、必ず答えられるはずです。次回から質問攻めしよう。

四股立ち突きも、疲れてくると膝が緩んできます。ここは連帯責任。ひとりでも手を抜くと全員で最初からやり直しです。

空手で必要な筋肉は、空手の稽古でしか身につかないと思っています。手を抜かず全員で乗り切ろう!

コロナ禍でなければ円になり大きな声で稽古したいところです。手を抜いていれば一発でバレてしまいますので。

・つま先の角度は45度

・足首と膝は床に対して垂直

・腰の高さは高すぎず低すぎず中間

・上半身は真っ直ぐ

基立ちからの正面蹴りも審査に出て来ます。

ポイントは抱え足と引き足を取ること。抱える膝の高さはおへそです。抱えられない生徒が大半です。

原因は股関節のつまり。今日しなかったですが、つまりを取る方法を説明します。

床に座り片足を∞(無限マーク)に振ってみれば、つまりが取れますのでビフォーアフターしてみて下さい。

※審査では基本動作を言葉で伝えるだけです。

手取り足取り見本を見せてくれません。

例えばこうです。

「右足下げて左前屈下段払い!」

「前に出て右追い突き!」

こんな具合です。

先生の話をよく聞きなさいと、毎回言っている理由がここにあります。

道場では、隣をキョロキョロ見て真似をする生徒がいてますが、隣の子が間違っていれば自分もつられてしまいます。

集中あるのみ!

小休止を沢山はさみながら、四の形・十二の形です。

全体で四の形を合わせたあと、2グループに分かれて形です。

繰り返し特訓です。回数を重ねるごとに上達を感じます。

今日一番伝えたかったこと、突きは足を運び終わったあと、少し遅れて突きます。

もっと細かく説明すると、技は下半身から上半身に連動しています。

具体的には、足の着地の後、腰が入り、手技と繋がります。(足→腰→手の順番です)

次回、移動基本をメニューに加え改めて説明することにします。

8月9月はこの調子で乗り切ってもらいたいところです。

四の形グループからも楽しそうな声が聞こえてきていました。

普段から厳しい私より、優しいお姉ちゃん先生が良かったのかも。

どれくらいやったでしょう?1時間近く最後まで頑張っていました。

やっぱり大会や審査等、明確な目標があると違いますね。とても良いことだと思います。

最後は10分だけですが組手です。

今日は自宅から沢山ミットを持ってきました。

ペアになって中段突きの練習です。とても楽しそうに組手の練習に励んでいました。

男の子はやっぱり好きなんでしょうね。思いっきり突いたり蹴ったりが。

審査用紙を受け取った生徒は、これで終わりではありません。ちゃんと自覚を持って稽古に励んでください。

まだ用紙をもらえなかった生徒もこれで終わりではありません。あと2回稽古日があります。

しっかり今日習ったことを忘れずに頑張ろう!

全ての稽古が終わったあと、居残り稽古です。今日は6人も自主的に参加してくれました。

十二の形を30分程度でしょうか。少人数ですとアドバイスも時間を割けます。サウナ状態の中、トータル2時間30分やり切りました。

※居残り稽古は終了するつもりでしたが、もう少し続けてみたいと思っています。

子供たちがやりたい事を自由にできる時間にしたいと考えていて、

その日残った生徒の中からランダムに一人選び、基本・形・ミット・ラダー・筋トレ・体幹トレ等から、その子がやりたいメニューを残った生徒全員でやってみようかなと。

楽しくも真剣に取り組める空手教室を目指して試行錯誤したいと思います。(1カ月間くらいは続けてみようかな??)

※今日もお母さま方とコミュニケーションを図ることが出来ました。大会・審査についてや、こっそりあげている形動画をご覧になられた方から、感想を頂いてありがとうございました。次の動画に反映させたいと思います。

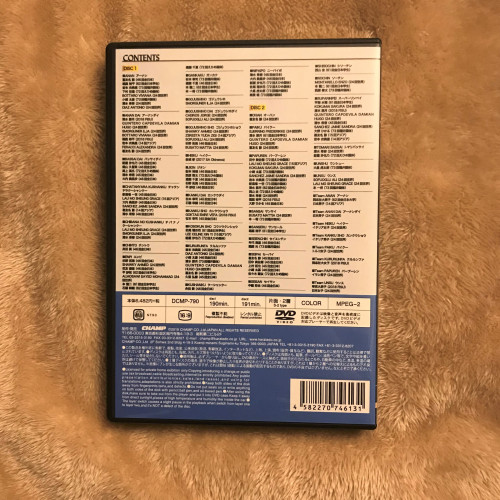

実戦 形プレミアムⅥ

こんにちは!

2年に1度発売される形のDVDシリーズです。

国内外のトップ選手の形が数多く収録されていて、2枚組で3時間ちょい。

このDVDの良い所は、ひとつの形でも流派によって異なる部分の確認が出来ること、選手によって緩急や強弱の魅せ方が異なりますので、

自分自身が目指したい形を見つけることが出来るのではないでしょうか。

そんな目線でこのDVDで形を研究するのも楽しいしアリだと思います。本気で自分の形を磨くのであれば良い教材になるはずですよ。

実戦 形プレミアムⅥ 2017年・2018年の大会から、形33種・135の演武が収録され糸東流に至っては、13種あります。

このDVDの目玉は何といっても「知花クーシャンクー」・「サンサイ」でしょう。

知花クーシャンクーは、WKFスペイン大会での清水 希容選手の演武で知りました。

また、香港のグレース選手の演武も収録されています。やはり公相君系の形はキレとスピードに勝る女子選手の方が美しいですね。

玄制流のサンサイ。

流派の存在すら知りませんでした。 今まで見た事の無い動きの連続です。

例えば、えび蹴りに斜上蹴り、廻し肘当て。踵で踏みつけた相手に突きを極めたり、旋回からの手刀二段打ち。両手を一つにして突く合拳なんかも。

手刀受けに似た、玄制流独特の「帆立構え」正中線上に真っすぐ押し出します。

松濤館流の後屈立ちに似た、「半身後屈立ち」おへその向きが斜め45度。

なんとっ!踵を上げる所作まで出て来ます。

さほど演武時間が長い訳でも無いのに、挙動数がとにかく多く高難度の形と言えます。

国内では、現ナショナルチームの本 一将選手が演武していますね。

2018年にWKF形リストに追加されました。

※このシリーズはVol.6以降残念ながら発売されていません。

コロナの影響で大会が軒並み中止となり、DVD化するだけのボリュームが足りないのでしょうね。

待ち遠しいなぁ。