ブログ

DOCTOR AIR ストレッチロール

こんにちは!

疲れた身体をほぐす健康器具、ドクターエア ストレッチロールです。

主にトレーニング後のアフターケアとして使っています。

良く耳にする筋膜リリースです。

筋肉の柔軟性が上がり、身体の可動域も広がりますので出動機会は高めです。

筋肉がカチカチに固まった状態だとケガにも繋がりますし、やっぱり本来のポテンシャルは発揮出来ませんので。

若い頃は身体のケアに無頓着だった事もあり、とにかくケガが多かったです。

この10年位でしょうか、気を使うようになったのは。

仕事やプライベートを充実させるのも心身の健康あってこそです。

さてこのストレッチロールですが、充電式のコードレスなので場所を選ばずどこでも使えます。

振動レベルは4段階で、1分間に2,100~3,700回転です。背中あたりをほぐしていると、顔がムズムズ痒くなってしまうくらい強烈に高速振動します。

なので、ふくらはぎやアキレス腱、臀部専門ですね。ソファでごろごろしながら、ほぐせるのでとても便利です。

難点はラグビーボール程のデカさなので、背中回りが使いにくいこと、振動が大きく夜間響くことかな。

新設! 組手の基本【逆突きのパラドックス & 魔法の刻み突き】

こんにちは!

Vol.7は逆突きのパラドックス & 魔法の刻み突き (2018年4月号)

パラドックスとは、一般的に「正しい」と思われていることに反する事柄を指します。

①腰と肩を90°以上回す

身体をしっかりと回して腰と肩が目標に向かうように突く

②腰と肩を90°回す

基本の突きのように身体が正面を向いた時に突きを極める

③腰と肩を一切回さない

身体を一切回さず、真横を向いたまま手を伸ばして突く

この3種類の突きを遠くまで届く順に並べると、① →②→③と答える方が大半だと思います。

ところが、月井先生の答えは③→②→①の順です。

身体を回せば回すほど、突きが届く距離は短くなると説明されています。

次に威力のほどですが、ミットを叩いた時の感触では、やはりこれも③→②→①の順のようです。

そして最も重要な、「相手が反応しにくいか」どうかですが、③→②→①の順です。

腰と肩を回さない突きのコツ

①構えたところからまっすぐに突く

構えたところから、円軌道では無く直線軌道で突きます

②構えを動かさない

身体の回転を伴う突きは、必然的に前拳の構えを引いてしまいますが、この逆突きならば身体を回転させないので、前拳はそのままで突くことが出来ます。

③肩口を見せない

突く手の側の肩口を相手に見せないように突きます。その時、肩が上がらないように。

④つま先と足裏に気をつける

カニ構えで相手に対し真横に構え、突く時につま先の角度を変えずに、足裏を下に向けたまま突きます。

反応出来ない刻み突き

刻み突きは、全ての技の中で最も早くリスクの少ない技です。相手に一番近い位置にある前拳で突き、逆突きのように身体が正面を向くことがありません。

それでも技の「おこり」を捉えられれば、中段に潜られるか、突きを叩き落とされてカウンターをもらってしまいます。

その刻み突きのリスクを限りなくゼロに近づける方法です。

①斜め下から突く

高い構えから直接相手の顔を狙うと、ダッキングされるか潜られてしまいます。ところが、構えを下げたところから斜めの軌道で突くと、容易に極めれるとあります。

これは、斜め下から突くことで懐に潜ることが出来ず、相手の反応が遅れてしまうから。

前拳を下げることで重心が落ち、肩がリラックスするので相手の反応よりも速く、しかも遠くを突けるようです。

初めからこの構え方に慣れてしまうと、得点を奪う前に失点を重ねやすいと思います。

基本あっての応用といったところでしょうか。

②鎖骨を滑らせる

相手が逆体の場合、前拳や肩が邪魔になり斜め下から刻み突きは出しにくくなります。このケースでは相手の顔を狙うのでは無く鎖骨の上を滑らせるように突きます。

相手の鎖骨を意識するだけで、外を容易に取る事が出来るので、刻み突きだけでなく、全てにおいて自分の距離と立ち位置で戦うことが出来るようです。

刻み突き → 上段逆突き (ワンツー)

刻み突きは斜め下から突いて、ステップは踵から入ります。身体は回さずに踏み込んだ足が着地した時に逆上を極めます。

このタイミングですと、二歩分の距離を一歩で、連続の突きを単発の突きと同じタイミングで突くことが可能となります。

通常ならば二歩必要なところを、一歩で突くって訳です。

まさにスピードドラゴンのあれですね。

2022年7月30日 (土)道場稽古17

こんにちは!

開始前に審査会についての説明を。

館が定める審査基準の他に、ゆり独自の基準を設けています。

白帯ですと挨拶や靴ならべ、集中力や落ち着いて人の話が聞ける等、稽古に対する取り組み方がほとんどです。

緩んだ状態で稽古に入ると、さっきまでの延長で隣の友達とおしゃべりしたり、集中しきれないことがありましたので、

審査基準について大事なお話を予め伝え、稽古に入りました。

それなりの効果は得られたと思います。集中力を持って稽古出来ていたと思いますので。

目に見える変化はすぐには現れませんが1年後位でしょうか身体操作がスムーズに行え、形がガラッと変わる事を信じて今日から新たなメニューを追加です。

1・筋力トレーニング (腹筋,背筋,腕立て伏せ,スクワット正面蹴り)パワーとスピードをUPし、形全体の強化に繋げます。

2・体幹トレーニング (プランク,サイドプランク,ツーポイントプランク)腹筋とインナーマッスルの強化で形における極めを高めます。

3・骨盤トレーニング (お尻歩き)骨盤と股関節を緩めて、腰を自在に操り、形におけるキレを高めます。

せっかくなので、号令を生徒にかけてもらい筋力トレーニングを全員で各10回です。稽古の意図を説明しますが??ですね。地道な練習が何に繋がるかは追って説明するとしよう。

次、体幹トレーニングです。これは軸の強化。王道メニュー3つです。30秒/1セットですが、2セットはしたいところ。

最後はお尻歩きです。骨盤操作が出来るようになれば、形がレベルアップします。上手な子はこれを自在に操れます。

結局のところ、形は突然上手くなるものではありません。動ける身体作りを経て、基本稽古を繰り返すことで磨かれていくのだと思っています。

上達に近道は無いと思います。半年なのか1年かかるのか、私にも分かりませんがブレずに続けていきたいと思います。

継続は力なり。1年後どれだけ変化しているか今からとても楽しみです。

※動画で撮っておくと後で観返して面白いかもしれないですね。

次、審査項目に向けての稽古も開始です。

無級の審査でも、「基本」・「形」・「組手」が入ってきます。

「基本」

突き、四股立ち突き、正面蹴り、前屈立ち/中段横受け → 基立ち/追い突き

正しい立ち方、正しいコースを突けているかを審査しています。

今日初めて学んだ四股立ち突き。

四股立ちはホントにしんどい立ち方ですが、ここで膝を緩めることなく頑張ることが大事です。

せっかく空手を習っていますので、歯を食いしばってやり抜く強い精神を養ってもらいたいと思っています。

空手って地味で毎回同じ事しますし、しんどいし辛いし我慢せな怒られるしですが、諦めない粘り強い子に成長していってほしいと願っています。

しんどい事から逃げないでやり抜く子は、将来どこに行っても通用するはずですので。

前屈立ち/中段横受け → 基立ち/追い突きは、立ち方の使い分けを理解しているかを観ています。

口酸っぱく説明しているので、出来ていてほしいところですが、、まだまだですね。

普段四の形を稽古しているせいか、ほぼほぼ全員立ち方が基立ちです。

頭の中で、切り替えがまだ出来てないようですね。

「形」

四の形・十二の形を打てなくてはいけませんので今日から、十二の形を稽古です。(会員ページに動画入れてますので自主練に役立ててください)

繰り出す技は四の形と同じで、基立ち/追い突き/中段横受けです。ポイントは後ろ(背中)回りで270度回転が入ること。

驚きです。集中力が高まると覚えられるようです。これにはビックリです。

四の形を初めて稽古した日のことを、昨日のことのように、はっきりと覚えていましたので。

大会や審査に間に合う感触を得ました。

「組手」

正しい構えの中からフットワークし、技が出せるかどうかです。刻み突きを少々。

今日は、新たに学んだ技は「中段逆突き」です。

さて通常稽古終了後は、新たな取り組み「居残り稽古」です。

せっかく時間が余っていますので、形稽古です。1年生2名参加してくれました。

30分くらいでしょうか、熱心に頑張っていました。少人数ならではのマンツーマン、沢山時間が割けます。

ちゃんと新しい形が打てるまでになっていました。

居残り稽古の後は、先日のブログ「ドキュメント 長谷川空手スクール」で触れたとおり、父兄とのコミュニケーションは大事な要素のひとつ。私もそこは同感です。

私の理念である、「生徒の良いところをみつけ褒め、修正点をアドバイスする」ことを本人とお母さまに伝えました。

こうやってコミュニケーションを図ることで、より空手に理解と興味を深めてもらえたらと思います。

これからも三位一体で頑張りたいと思います。

追記:このブログをUPした後、校長先生とお話する機会がありました。体育館クーラーの件、間違いではありませんでした。この夏に間に合いますように!!

【全日本空手道連盟】空手道教範

こんにちは!

全日本空手道連盟から購入しました。240ページもの大ボリュームです。

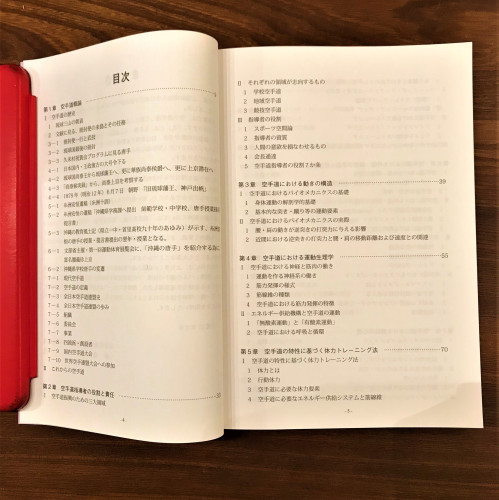

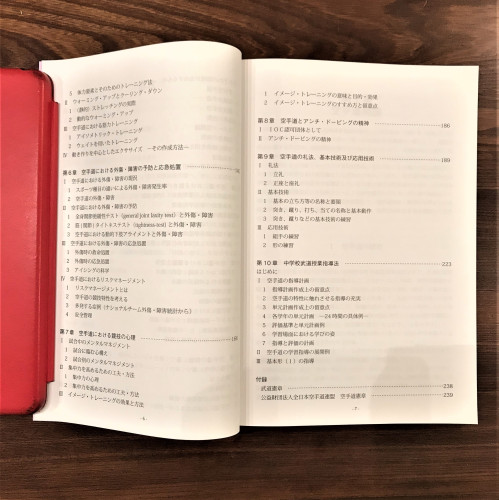

指導者向けの教範です。空手道の歴史や全日本空手道連盟の成り立ち、指導者の役割と責任、空手道における運動生理学、体力トレーニング方法、外傷・障害の予防と応急処置、メンタルマネジメント、空手道の礼法、基本技術及び応用技術が記されています。

空手道が琉球国から本土に入ってきた歴史の紹介から始まります。

全空連の歩みでは、1964年の東京オリンピックを契機として、各流派の間で大同団結の気運が起こり、結成されました。全空連の使命は、空手界に統一的な秩序を与え、健全な発達を促進するとあります。

指導者の資質は、子供達に「次回への意欲」を持たせるとあります。「また明日も来よう!」・「また来週も頑張ろう!」という気持ちにさせることを「次回への意欲」と定義しています。

反対に「人間の意欲を損なわせる言動」がたくさんの事例で紹介されています。注意せねば。

空手道に必要な体力要素は、組手と形で異なります。

組手競技では、比較的緩やかな動きの中で、激しい攻防が繰り返され、「瞬発力」「敏捷性」「巧ち性」が重要と記されており、突きと蹴りのコンビネーションによる「協応性」も必要です。

形競技では、組手同様に「瞬発力」「敏捷性」に加え、仮想の敵が複数である為方向転換も多く、バランスを崩さないためにも「平衡性」が重要です。

また、各関節の可動域が大きいと余裕を持って技を出せるため「柔軟性」も欠かせません。

上記要素を高めるトレーニング方法や、ウォーミングアップ / クールダウンが紹介されています。

イラストと文字でたくさん紹介されていますが、動画で欲しいと思いました。

次は外傷と応急処置ですが、京都で学んだRICE処置です。冷えピタみたいなのを常備しといた方が良いのかな。捻挫したらすぐ冷やさないけませんね。

安全管理に関することが、事故の事例を基に記されています。

試合中のメンタルマネジメントでは、

①平常心で臨む

②勝敗を意識しすぎないこと

③冷静に燃える

④勝ち急がない

⑤慎重になりすぎない

⑥油断は禁物(3つの油断に注意すべし)

⑦臨機応変を忘れずに

⑧最後まで諦めない

⑨気持ちで相手を威圧する

⑩もし緊張が生じたら

詳細に記されていました。

そればかりか、試合別のメンタルマネジメントまでも。

①第一試合(予選)の心得

②優勢な試合での心得

③劣勢な試合での心得

④初めて出場した場合の心得

⑤決勝戦での心得

ふむふむ。

状況に応じた、適切な声かけが出来るようにしたいところです。

最後に、空手道の礼法と基本技術です。

座礼や正座からの立ち方が載っていたり、流派別で立ち方や受け技、突き技、蹴り技が紹介されています。歩幅や爪先の角度まで詳細に説明されています。

常に高い、倫理観を持って人格を磨くとともに、技術の研究・心身の練磨に励み指導者に相応しい人格者で、社会から尊敬される人でなければならない。と締めくくられています。

ハードル高いです、、

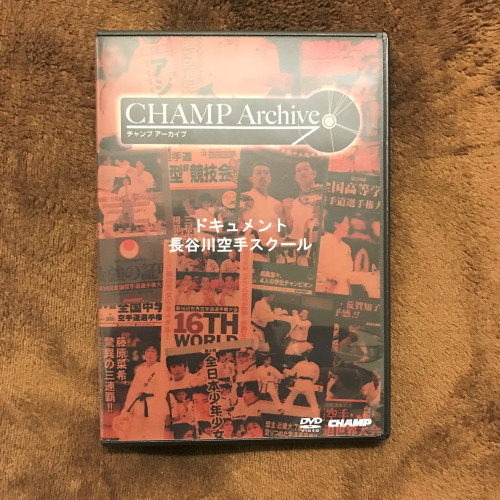

ドキュメント 長谷川空手スクール

こんにちは!

ゆり道場を開設する事が決まり、真っ先に購入したDVDです。

20年位前でしょうか当時ビデオテープで発売されていたものをDVD化され購入しました。

これまで、形や組手を勉強するためのDVDを揃えていましたが、このDVDは毛色が違います。

稽古風景はもちろんのこと、道場経営についてや指導方針のエッセンスがたくさん詰まっています。

同じ糸東流の長谷川先生は3人兄弟で、それぞれ自身の道場を山梨県で経営されています。

兄弟でありながら、3人それぞれ理念がまるで違います。

びっくりしたのが、長男の長谷川伸一先生。入門してきた生徒に対して、父兄とも面談した上で1年間は教えないのだそうです。

先輩や先生の技を見様見真似で盗ませるのだそうです。

なんとか覚えようとする生徒に、今度は少しずつ教えると、全部吸収するのだそうです。

そうやって吸収率を上げると、挨拶や礼儀、先輩や後輩を思いやる心が自然と身についていきます。

だんだん人間性が高まると、今度はその生徒に後輩を教えさせます。かつて自分がそうであったように、後輩に快く教えていけるのだそうです。

生徒の将来を見据えて、そこまで考えているのですね。

私にはとても思いつかなかった育成手段です。

また伸一先生は、弟子が一番伸びる秘訣は、指導者自身のレベルUPに尽きると。

普段弟子に言ってることはなかなか出来ることじゃないので、だから自分自身も練習すると。

自分のレベルを高めれば弟子が追いかけ、その反対に自分が止まっていると、弟子の成長も止まってしまうとインタビューで答えられています。

ふむふむ。

次男の克英先生は、競技のための稽古はせず、とことんまで基本に拘り日々稽古を積み重ねられています。

大会に向けての稽古は別枠で設けているとのこと。

子供達の中でクラスをまとめられるような、リーダー的存在を育てているのだそうです。

社会に出た時に、この経験は活きますね。育成方針にシンパシーを感じてしまいます。

三男の行光先生は、習い事は楽しく。空手を長い目で見て途中でへこたれず、続けていけるような環境作りに拘り、心・技・体、礼節を指導されています。

また必ず試合に勝ちなさいという教えはせず、空手でストレスを発散させ気持ち良くまた明日も頑張ろうという気持ちを大事にされています。

精神と健康な身体が基礎となり、技術や体力を積み重ねていくと、競技で結果がついてくるのだそうです。

父兄とのコミュニケーションを特に重要視し、日々の状態等を相互で確認したり、当然生徒ともコミュニケーションを交わし、より良い精神状態を作られています。

そうでないと、選手を育成出来ないとまで言いきっていました。

指導者・生徒・父兄が三位一体となるために、ここまでされているのですね。ただ空手を教えているだけではダメなんでしょうね。

途中、ちらほら入る稽古風景ですがアドバイスが深く勉強になります。

大事なDVDです。