ブログ

2025年5月17日 (土)道場稽古146

こんにちは!

雨上がりの午後、前がよく見えないくらいの濃い霧でした。

いつもより安全な道、安全な車間距離で道場入りしました。

-バンビクラス-

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・形

05・組手

-モンキークラス-

06・ルーティーントレ

07・体幹トレ

08・固定式基本

09・形

10・組手

バンビクラス

【早練】

今日はE君でした。

自宅でしっかり頑張ってるのが伝わります。

四の形・十二の形がしっかり打ててる。

前回の早練では十二の形が途中まででしたので。

1本ずつ打ち終えたところで平安二段に挑戦!

初めての基本形、初めての猫足立ち!

第一関門は猫足立ち。

2部練とは違って、軸とかって言葉も使えませんのでお手本を。

「やってみせ、言って聞かせて、させて見て、褒めてやらねば人は動かじ」

分かってきたらオーバーなくらいに褒めて、やる気を高めて次週への活力に繋げます。

壁を使って猫足立ちのコツを説明したら、すぐに理解出来ました。

指導内容を改めて記しておきます。

1・壁に右足踵をつける

2・左足は上足底を立てる

3・左足を引けば右足の踵と交わる位置におく(結び立ち)

4・壁に背中を当てる

5・壁にお尻も当てる

6・空気イスに座るような感じで腰を落とす

猫足立ちも四股立ちも壁を使って説明すると理解し易いようです。

【ウォーミングアップ】

道着が届いたばかりのK君。

笑顔が素敵w

弟ちゃんも元気に合流でした。

チビちゃん達がアップしてる姿、ホントにいつも癒されます。

今日は組手のメニュー入れてますし、ジャンプ系を多く取り入れました。

床の反動使ってバネのように飛ぶのが理想です。

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップで252分経過しました。

幼稚園児のS君、体幹トレ粘れるようになってきたな!

出来ることが一つずつ増えてきて凄く嬉しい!

深い角度のV字プランクを披露してくれる新1年生Yちゃん。

つい数か月前まで幼稚園児だったのに、凛々しい顔で稽古に励んでいます。

【固定式基本】

今日は突きを多めに。

しっかり突けないと空手にならないので、時間かけてでも突けるようにしていきたいと思います。

狙った位置は左右とも同じ。

まずはここ。

引き手を強く取るのと、タイミングを合わせることです。

突きが極まった瞬間はフラフラしないようにね。

中段横受けもそう。

引き手でタイミングを合わせてみよう。

【形】

形も練習しておかないと。

覚えたはずの四の形ちょっと怪しい生徒が居ましたね。

毎日少しでも良いから打つ習慣をつけてほしいです。

一番始めに覚える形ですが、突き方(受け方)・回り方・タイミングの取り方なんかを道場指導形と呼ばれるこの形から学びます。

身体の使い方なんかはこれから先、覚える基本形に通じることばかりですので決して侮ってはいけません。

スラスラと打てることが出来る生徒から平安二段の指導に移りますので忘れないように家練!

【組手】

構え方ボチボチカタチになってきたかな。

まだ動きが入ると両手が暴れ出しますが。

組手は形と違って、構えた時おへその向きは完全に真半身をとり顔だけ相手の方に向けます。

両足はハの字に開いて、両膝とも少し曲げ(浅い四股立ち)、踵を少しだけ浮かせます。

ステップ練してたけど、決して歩かないこと。

開いた足を閉じたり広げたりしません。

一定の状態で足首だけでステップすることが基本です。

次は刻み突き。

これも挙動を4つに分けて学びました。

1・前拳と前足で大きく飛び込む(この時、身体の向きは真横)

2・突いた手で引き手を取るとともにスイッチ(逆に構える)

3・バックステップ2歩

4・逆構えから利き構えに戻る

始まったばかりの組手練。

これからの成長が今からとても楽しみ!

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

今日、生徒たちに伝えました。

出来る子は、もう少しムズいのに挑戦。

もうちょいの子は、難易度を下げた方法でやってましたがいつまでも、もうちょいのままではダメなのである。

手技の瞬発力の方ですが、出来ない子はいつまでも膝をつけたままでやっていることだと思う。

こちらから次の一歩を踏み出させないと変化が無いと感じていました。

ほんの少し難易度を下げるとすれば、両手の位置を拳ひとつ分ずつ内側に入れてみること。

運動神経の塊のような生徒は逆に広げてみること。

両手タッチから両肩タッチに変えただけでも激ムズ。

さらにさらに難易度上げるとすれば両足タッチ!

ちょっとずつでも成長を促していこうと思う。

厳しいこと言うてると思うかもやけど、全て愛のムチやで!

【体幹トレーニング】

足刀蹴り・レッグレイズ・マウンテンクライマーで387分経過しました。

足刀蹴りの引き込みがまだまだ弱いかな。

膝の抱え込みが強いととにかく強くて速い蹴りが出せるようになる。

スピードがあると試合で蹴りでポイントが取れる。

抱え足が何で?

きっとそう思うだろうが理屈はこうです。

競技において相手に蹴りを極めようと思ったら、素早く膝を抱え込み蹴りの体勢にならないといけないから。

ここが遅いと技を合わされたり、距離を保たれます。

腸腰筋を鍛えるとここのスピードがつきます。

そのためにもこの体幹トレの時間を使って、軸と引き込みを強く取る練習を行っています。

まだまだ下足底で蹴るだけの意識の生徒が多いです。

両足を同時に強くです。

【固定式基本】

新アイテム投下。

考えに考え抜いた、ゆり生に必要な初速のスピードアップ。

徹底的にキレを磨いて競技力向上を図ります。

形練だけチューブ使うだけでは、もったいないので基本を磨きました。

始めに使い方の説明をしています。

自分の筋力に応じた位置で握るようにしてね。

頑張り過ぎてもスピードが上がらず逆効果になりかねません。

「やや負荷を感じる」程度で十分です。

チューブを握ってひたすら突き練を行ったあと、チューブを離して突き練。

おそろしい程にスピードが向上したことに驚いたことと思う。

自分の限界を超えたスピードを肌で感じたのなら、そこを追求すれば良い。

動ける自分の良いイメージを忘れずに形練してほしいと思う。

同様に中段横受け・上段揚げ受け・下段払いでした。

くれぐれも自分の筋力にあった負荷をかけるように。

テンションの張り方ひとつで効果が変動しますので。

【形】

形と言ってもチューブを使った部分練がメインでした。

みんなで平安五段の第一挙動をチューブ練しました。

合図とともに中段横受け、次の合図で中段突き。

これをひたすら繰り返しました。

チューブで負荷かけますが、基本的な身体操作はいつもの形練と全く同じ。

いつものに加えてチューブで負荷をかけただけ。

1・踵の切り替えし

2・両手の準備

3・鼠径部の抜き

基本練も冒頭で伝えましたが、この練習の目的は「初速」の追求。

初速とは動き出しの速さのこと。

初速がある選手はキレがあると言えます。

このような稽古を行う時は特に、身体操作を素早く行う意識を持ってね。

今やってることは何のため?

この「何のため?」が心で理解出来た時、その生徒の動きがガラッと変わります。

まだまだ、やらされてる練習やってる生徒、腹落ちしてない生徒もいてますが、真の目的を理解すること。

心も身体も技もレベルアップして帰ろう!

信じてついて来てね。

【組手】

今日はうんちくが多かったかな。

やっぱり大会は良い意味で刺激になります。

時間って誰に対しても平等。

意識高い系の選手が週に3回も4回も練習してる道場もある。

ゆりは全体が揃うのは僅かに週1回だけ。

普通にやってるだけじゃ、その差は埋まらない。

開いていく一方だと感じています。

一番大事なのはハートが強いことであることは紛れもない事実ですが、

正面衝突の組手が通用するのは低学年までだと感じています。

もちろんベースとなる技の習得はあっての話ですが、先日の大会を経て頭を使った組手の必要性を感じました。

・相手を崩す

・相手を動かす

今ずっと勉強してるのはまさにここ。

状況に応じて、その上で自分がどんな技(アクション)を選択するか。

そんなパターン練習を行いました。

今日やったのは「プレス」

自らがプレッシャーをかけることによって、試合を組み立てます。

プレスによって相手の動きは3つに分類することが出来ます。

A・たまらず前で勝負してくる

B・ビビッてその場に居つく

C・バックステップで一定の距離を保とうとする

ペア練の内容はこう。

1・自分はプレスをかけ相手を動かす

2・台は予め決めておいた動きを取る

3・台の動きに応じて技を技を選択する

まずA

プレスに合わせて台が前(刻み突き)で勝負を挑んできた時のパターンです。

これは、相手の刻み突きを自分の前拳で捌きながらの中段カウンター。

プレッシャーかけてる時点で、頭の中はカウンター狙いに切り替えています。

次にB

プレスに反応出来てない時点で、そのチャンスを逃す手はありません。

居ついた瞬間、間髪入れずにプレスした前拳で刻み突き発動。

最後にC

常に一定の距離をキープし攻撃の機会を伺います。

強めのプレスをかけ続け、試合の主導権を渡してはいけません。

これを繰り返す練習でした。

途中、パターン練習に切り替えましたがこんな感じです。

ところで、なんでプレスをかけた方が有利なのか。

ここをかみ砕いて説明したつもりですが伝わったでしょうか。

自分がプレスかけることで、前に踏み込みますので相手に対して前に出る「推進力」が働きます。

前拳でタッチされる方よりも触りにいった方が推進力が働いていますので、この時点で勢いがついています。

(短距離走で例えると助走のあるなしが分かりやすい)

なのでタッチした側が自分の間合いと言えるってわけです。

間合い詰められた側は、その瞬間自分の攻撃も相手に届かせることは出来ますが、助走に乗った相手の攻撃の方がスピードが乗ってるに決まってます。

もうひとつ大事なのは、プレスかけてる最中は「いつでも」攻撃を仕掛けられる体勢を取ってること!

腰を落として、相手のアクションに反応出来るように気を張ってること!

今日はたったこれだけをグルグルと相手を替えて50分コースでした。

今回の目的が頭と身体、もっと言えば相手の動き次第で瞬時に次のアクションが選択出来るくらいにまでプレス練を繰り返していこうかと思います。

練習の意図をしっかり掴めるよう、先生のお話を目で聞いて質の高い練習会にしていこう!

※今日嬉しかったのは、ぜぇっっっったいに土曜日持ってくるからチューブ貸してください!

と言って来たR君!

言うの忘れてただけで、家練する子には持って帰ってもらうつもりでした。

慌ててアナウンスすると、たくさんの生徒が持って帰ってくれたので結構嬉しかったよ。

技が走ってる生徒が多かったので手応え感じてます。

家練頑張ってね!

ラダーやハードル

リアクティブキャッチにリアクションボール

体幹ストリームにバランスディスク

メディシンボールやフラットマーカー

いろんなミットにステップマスター

チューブもあればマーカーコーンも持ってます。

まだまだ他にもいろんな練習道具が揃ってるので、使いたいのがあれば声かけてくださいな。

トレーニングチューブ

こんにちは!

4月、グリーンアリーナで開催された県大会で形競技を見学し感じたこと。

4年生ともなると県上位クラスではキレが段違いに上がっていました。

どうやって勝負しようか。

レベルの高い試合を観て以来そればっかり考えてました。

そこで閃いたのがこのチューブ。

基本から形まで、なんなら組手まで使えそう。

幅15㎝、長さ150㎝でとても薄っぺらいチューブです。

背中越しに両手で握り、基本稽古で使おうかと。

道場には低学年から高学年まで全学年いてますが、チューブを短く握れば負荷が上がり、筋力の不足する低学年は長めに握ることで負荷を調整することも出来ます。

「今」の自分の筋力に応じた負荷を掛けることが出来ますので、同じ稽古するにしても技のキレは磨けるはず。

キレを磨きたい挙動を部分練でひたすら繰り返すのもアリかな。

パワーアップはミット練

スピードアップはこのチューブ練

夏の修交会に向けて、形の競技力を向上させていこうと思います。

一人一本ずつ。

2部の生徒全員まとめて使えるように30枚近く大量購入しました。

アイデアで勝負!

2025年5月11日 (日) 第26回 北区空手道選手権大会 @しあわせの村

こんにちは!

5月は2週続けての大会。

しあわせの村で北区大会が開催されました。

前日の土曜日、稽古後に体育館に向かい準備に取り掛かります。

コートを作ったり、イスやテーブルの設置、観覧席の区画割り等を行い翌日の進行に備えます。

ひとつの大会を開くにあたり、裏側には多くの人の関わりがあって成り立っています。

開催してくださる方、設営してくださる先生方、わざわざ遠方から来て下さる招待審判の先生方、選手係りに記計係り、送迎してくれる保護者。

いろんな人の協力があって腕試し出来る環境が揃っていることを忘れずにね。

決して当たり前のことじゃないよ。

私は選手待機場所で招集係りでした。

朝から晩まで扉の近くで立ち仕事。

何度扉を閉めてもすぐに誰かが開けていく、、

枯れ葉も舞い込んでくるし、寒くて途中頭痛がしてくる始末。

大会に参加していないバンビ生の姿を数名観たかな。

応援にかけつけてくれていました。

11月に垂水区大会がありますし是非挑戦してほしいな!

さて、ゆり生たちはどうだったでしょうか。

私は自分の仕事がありますので、ほとんど観ることが出来ませんでしたが、後からたくさん動画をいただきました。

改めて動画で確認すると課題に気づくことが出来ますので、今後の指導にも活かせられ大変助かります。

勝つことが出来た生徒も残念ながら敗退した生徒も、大会に挑戦することで経験を積む事が出来ました。

また人前で演武することで度胸がつきますので決してムダではありません。

経験を重ね、人前でも臆することなく堂々と演武出来るようになってほしいものです。

そのためにも、大会があれば積極的に自分磨きしてほしいと思います。

勝ち負けも大事ですが、挑戦しないと得られないものがあるのも確かです。

自信をつけるには自ら挑戦してつける他ありません。

【形競技】

1年生男子:Rくん 3位

5年生男子: Iくん 優秀賞

5年生男子:Sくん 優秀賞

【組手競技】

3年生女子:Yちゃん 優勝

4年生女子:Kちゃん 準優勝

4年生男子:Rくん 3位

少しずつですが確実に競技成績が上がってきました。

2025年5月10日 (土)道場稽古145

こんにちは!

久々の土曜練。

先週は神戸市大会だったので久々に感じました。

あれ?今日は何時までやったっけ??

1週空いただけでコレです。

-バンビクラス-

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹トレ

03・固定式基本

04・移動式基本

05・形

-モンキークラス-

06・ルーティーントレ

07・体幹トレ

08・固定式基本

09・形

10・組手

11・居残り稽古

バンビクラス

【早練】

新1年生のY君と早練でした。

2週間ぶりでしたが、四の形と十二の形ちゃんと打ててる!

順番覚えてくれてるので、上手く打つコツを頑張って練習です。

基立ちで移動する時は常に肩幅で。

分かっていても身体が小さい子供達にはなかなか出来るもんじゃありません。

身体の背中側で足をクロスさせてクルっと回れればベスト。

難しかったら、前足を軸足に寄せて回転ね。

常に肩幅ね!

【ウォーミングアップ】

この時間使って足腰強くなればなって思ってます。

軽やかにケンケンして身体を支えれるように。

仰向け(うつ伏せ)ダッシュでは瞬発力を高めています。

【体幹トレーニング】

サイドプランク・V字プランク・プランクで249分経過しました。

塵も積もれば。

続けることが何より大事です。

自分の身体を1本の棒になり切って耐え忍んでね。

崩れたらすぐにリカバリー!

【固定式基本】

新入会生も一緒に、突き!突き!突き!

左右どちらで突いても同じ位置で。

突きの次が中段横受け!

これも2挙動に分けて何度も繰り返しました。

拳を肩の高さに揃えることと、腕とお腹の間は拳ひとつ分あけるようにね!

【移動式基本】

基立ちの姿勢を取り追い突きでした。

これは四の形や十二の形を打つ時に使う立ち方。

バンビ生にとっては初めての移動基本でした。

細かい部分は今は横に置いといて、守らないといけないことは2つ!

1・ドスンドスンと音を立てない

2・おへそは常に前に向ける

まだ始まったばかりなので、感覚が忘れないうちに続けたいと思います。

運足が掴めれば、形に活きてきますので。

バンビ練は1時間しかありませんので、毎回メニューに悩みます。

【形】

随分と打てるようになってきました。

半年前と比べると成長を感じます。

四の形と十二の形。

この日は上手く打つコツを学ぶ段階に進むことが出来ました。

どこまで伝わったかは分かりませんが、

1・手技

2・引き手

3・軸足の張り

この3つのタイミングを合わすこと。

ほんの数か月前まで幼稚園児だった生徒たちばかりで、

パリッとした形が打てるようになりますように。

楽しみである。

モンキークラス

【ルーティーントレ】

手技の瞬発力。

生徒の動きを見てると、膝をついたままの生徒がいてる。

膝つきっぱなしじゃスピードつかないのでチャレンジしてほしい。

肩幅が厳しかったら。拳ひとつ分ずつ内にしてみて。

難易度下がることが出来ると思う。

上達するためにやってるんだから。

【体幹トレーニング】

足刀蹴り・レッグレイズ・マウンテンクライマーで384分経過しました。

足刀蹴りは、下足底で蹴り反対の足は引き足をとにかく強く!

パチンっ!と極める感覚を養ってもらいたいです。

60秒間の中を数よりも丁寧にやってほしいです。

【固定式基本】

素晴らしい集中力!

気持ちがこもってた。

生徒のやる気が高いと私のテンションもメチャクチャ上がります!

心が満たされる瞬間と言いますか。

自分が教えてることに夢中になってくれる生徒がいてるってことに幸せを感じます。

なんとか上達させてあげたい!

ホントにそう思ってやってる。

やってることはいつもと変わり映えしませんが「正確な立ち方と受け方の指導」

全員が頭と身体で理解出来るまで何度でも伝えたいと思います。

この日は猫足立ちと四股立ちの説明を行いました。

スラスラと自分の言葉で説明が出来るようになれれば、将来人に教えられるようになるよ。

【形】

北区大会前日だったこともあり、大会で打つ形を中心にグループ分けし平安二段組から指導に入りました。

止めるところ、リズムに乗るところ、溜めるところ。

低学年が中心のグループですが、もう少し技にチカラ強さが加われば。

固定式基本で強調して伝えた身体の「締め」と「引き手」の強さを意識してみて。

平安五段チーム。

「踵の使い方とバッテン」

「半身の受けと真身の突き」

「下半身からうねりを上げるようなイメージ」

「おへその向き」

「中段交差受けの入り方」

「横払いの強さの出し方」

「脇構えの締め」

私の中でもこれだけ意識するポイントがあります。

通し形で体力つける練習方法もありますが、ひと挙動ずつ鏡の前で部分練習をひたすら繰り返して精度を高めてみるのも良い練習の仕方だと思います。

大半の生徒の次戦は夏の修交会。

良いイメージに近づくまでひたすら部分練習で磨き上げるのも良いんじゃないかな。

【組手】

蹴り練でした。

負けてる時、ひっくり返すには蹴りを持ってないと厳しい展開になりますので、蹴りの練習でした。

テコンドーミットで私が構えたミットに反応してひたすら蹴りの練習でした。

刻み蹴り・回し蹴り・裏回し・中上ダブル・背中への蹴り

ランダムでした。

足を上げてから蹴りに入るまでが遅い生徒は腸腰筋をしっかり鍛えてみて。

膝を持ち上げる力が弱いとスピードに乗った蹴りは出せないよ。

マウンテンクライマーなんかは効果的だと思います。

体幹の時間、意識して引き込み強くしてみてね。

ミット持ちも大汗かくんだコレが。

滝のように流れる汗でした。

しかも超久々の綿100パー形用道着、、

組手は基本や形と違って思いっきり暴れることが出来ます。

生徒が大好きなミット練。

テンション上げて大会前の稽古を締めくくりました。

【居残り稽古】

2名の生徒が居残りを希望。

形と組手キレイに分かれましたが2人揃って形に落ちつきました。

改めて平安五段でした。

スピードに乗った打ち方。

極めを強調した打ち方。

この二つの違いを説明し、生徒自ら選択することにしました。

2人ともそれぞれ異なった方を選択。

個性が出ていて面白かったです。

次、勝ち上がったことを想定して指定形も入念に準備しました。

セイエンチンとバッサイ大。

これも二人異なりました。

この先、ニーパイポと松村ローハイとで分かれたりするかも知れませんね。

あくまでも本人の希望する形を打たせてあげたいと思います。

この日チェックしたのはセイエンチン、四股立ちの前後移動の強さとスピードの上げ方。

バッサイ大の突き・受けの連続動作。目線をブラすことなく打つ練習の仕方を伝えました。

これは鏡の前で是非繰り返しやってほしいところ。

見せ場のひとつですので。

良い感じで締めくくれたと思います。

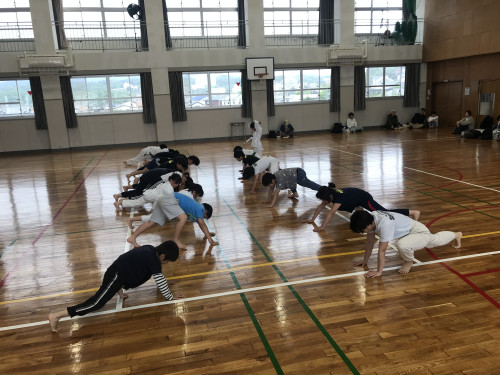

2025年5月6日 (木) 夜練71 @小部中学校

こんにちは!

長い長い連休を夜練で締めくくりました。

最終日はあいにくの雨。

足元の悪い中8名の生徒が集まりました。

みんな今週末の北区大会にエントリーする生徒たちでした。

それにしても連休の間、我ながらブログの更新よく頑張ったと思う。

1・体幹トレ

2・固定式基本

3・基本 / 立ち方編

4・移動式基本

【体幹トレーニング】

動きを加えた体幹メニューでした。

広い道場を片足でジャンプしながら3分間往復。

バチっと止まるのが理想ね

手始めに斜め前に片足で飛んでますが、180度ジャンプ・360度ジャンプも入ってくるよ。

体幹使う意識でね。

これで213分経過しました。

【固定式基本】

みんなで円になっての基本稽古は年に一回稽古修めの時くらいですが、みんなで向かい合って。

手を抜けばすぐバレるし、意識高い系の子と向かい合えば良い効果が得るかなって思って。

先週もそうでしたが凄く真面目。

しっかり目で話を聞いてくれます。

食い入るような表情で説明を聞いてくれていると、とてもやりがいを感じます。

号令も生徒達にまかせて10本ずつを計100本。

号令かけるタイミング、リズム、声のデカさ。

このあたりも勉強ね。

座学半分、実技半分。

まず頭の中で正確に理解すること。

言語化出来ればもう最高です。

あとはそれをひたすら繰り返すだけですから。

突きひとつとっても、注意するポイントがいくつもありました。

・重心を乗せる位置

・立ち方

・狙う位置

・スピードの上げ方(1)

・スピードの上げ方(2)

・拳の握り

・しゃくらず真っ直ぐに突く方法

・引き手の位置

・腰の締め

・肩甲骨の意識

・肘の使い方

100本突くのにどれだけ時間を費やしたか。

丁寧に丁寧に基本を進めました。

同様の進め方で中段横受け・上段揚げ受け・下段払いです。

ガッツリ60分超えてたんちゃうかな。

簡単なようで簡単ではない中段横受け。

スナップも使いたいし、腰も切りたいし、何より手首を柔らかく使いたい。

揚げ受けも同様に質問タイムです。

どこで受けるの?

なんで?

だとすれば拳はどこに無いとダメなの?

理屈さえ理解出来ればあとは身体に染み込ますだけです。

改めて説明していると自分の頭の中も整理されていくのを感じました。

ホントはまだ他にこんなのを予定してました。

・手刀受け

・中段内受け

・中段横払い

次回続きをやろうと思います。

【基本 / 立ち方編】

先週に引き続き正確な立ち方のおさらいです。

基本形や指定形で登場する立ち方を中心にスタートしていて、

先週の1回目は、基立ち・前屈立ち・四股立ち・猫足立ち

2名、来てなかった生徒が居てましたのでおさらいがてら説明を。

基立ちの作り方をベースに長さ・幅を説明しています。

大会ではテクニック面の要素が重要視されがちですが、それは基本をしっかりと押えていることが前提条件にあります。

そんなこともあり、基本 / 立ち方編をスタートさせました。

2度目の本日は、交差立ち・浮足立ち(レの字立ち)・後屈立ち・三戦立ちでした。

体育館は上手い具合にラインが引いてありますので、それを使って指導出来ます。

教範通りの立ち方ですので、しっかり覚えて言語化出来るようになってほしいと思います。

今後、後輩に指導するシーンが出てくるようになった時困らないようにね。

後屈立ちの説明はビックリしたことと思います。

平安五段では最後の極めどころ。

進め方としては、ゆっくり説明を多めに挟みながらですので、理解を得やすいはずだと思っています。

それでも分からなくなった時、忘れた時、恥ずかしがらずに遠慮なく聞きに来て。

最後の締めで伝えたように、分からないことを分かったふりしていると、最後苦労するのは自分自身です。

分からないことがあれば聞きにくるようにね。

ただし!

聞きにくるタイミングは間違わないように。

稽古の合間、小休止中ね。

時間が足りず鷺足立ち(2種類)は次回に持ち越しです。

【移動式基本】

残り時間30分を切ったところで移動基本に移りました。

結局出来たのは、基立ち / 追い突き

広い道場を1往復したところでタイムアップでした。

・腰の締め

・手技のタイミング

・運足

・抜きと寄せ

・両つま先の向き

今日みんなに伝えたかったのは、やっぱり軸です。

「お尻を振ったり」「身体が上下動したり」「手が暴れたり」

これは軸の意識が足りないから。

糸東流の運足は摺り足。

足で雑巾がけするイメージが必要です。

昔ある道場の移動基本でこんな練習方法をされてるのを観た覚えがあります。

足の甲に10円玉を乗せ移動基本です。

また頭の上に紙コップを乗せての移動基本。

中には少しお水が入ってました。

どこで観たのか全く思い出せませんが、頭の意識だけでなく物理的に制約をつけて軸をブラさずに移動する効果的な練習方法だったなと改めて感じます。

さすがに道場ではやりませんが、家練する時の参考にしてみてはいかがでしょうか。

同じ立ち方で移動する時は、頭の高さは床と平行になるようにね。

それにしても2時間基本オンリーの夜練。

ダレることなくみんな一生懸命にやり切った。

指導していてやりがいを感じるよ。

ありがとう。

”奥義は基本にあり”