ブログ

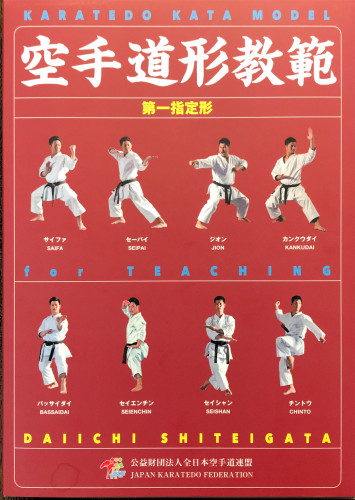

【全日本空手道連盟】第一指定形 教範

2025年5月3日 (土) 第46回 神戸市空手道選手権大会 @常盤アリーナ

こんにちは!

日曜日じゃない大会は久しぶりのような気がします。

でも貴重な稽古日が1回飛んでしまうので日曜開催をお願いしたいものである。

私は第1コートの選手係りで大会運営に参加。

早速プログラムを開き進行表を確認です。

生徒の試合を間近で観ることが出来たのは小3女子形・小3女子組手のYちゃんだけ。

近くのコートでやってるのは分かってますが、選手係りやってますと目を離す余裕がありません。

一人またひとりと敗退した選手たちがスタンドに戻っていく中、まだ残ってるではありませんか!

ゆっくりスタンドで観戦したいところですが、そう上手くいくはずもありません。

では、唯一観戦出来た小3女子形。

相手選手との前屈立ちの深さの違いが勝敗を分けたように感じます。

腰が高かったかな。

あとは技の強さが欲しいかな。

午後からは組手の試合でした。

気になったことがいくつかありました。

まず構え方。

もう少し肘を折りたたんでほしいかな。

伸ばした腕で構えて突くと棒突きのようになってしまいます。

それと踏み込みの弱さ。

軽く曲げた肘を飛ばすような感覚で突ければもっと極まると思います。

「突き・踏み込み・気合い」

この3点セットです。

敗れた試合を観ていて感じたことですが、残り時間15秒を切った状態でポイントをリードされ「続けて始め」から再開するシーンがありました。

ここは前に出ないと。

ただポテンシャルも高く今後が大いに期待が持てます。

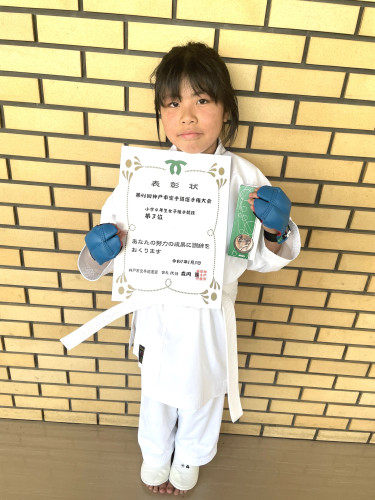

3位入賞おめでとうございます!

把握しているところでは、

小1男子形 3位 R君

小3女子組手 3位 Yちゃん

小4女子組手 3位 Kちゃん

小5男子形 5位 K君

小5男子形 5位 S君

入賞出来た生徒もそうじゃ無かった生徒も、大会が終わればもうそれは「過去の結果」でしかありません。

前を向いて報われるまで努力を積み重ねよう!

いろいろと動画を送っていただいています。(半分終えたところ)

しっかり修正して次に繋げような!

次は北区大会!

出場する生徒もグッと増えるのでとても楽しみです!

心は熱く!頭は冷静に!

2025年5月1日 (木) 夜練70 @大池中学校

こんにちは!

本日の稽古場所は自宅からやや距離が離れた大池中学校ですが、長いGW休み中なので余裕を持って出発。

連休だし生徒は少ないかなと思っていましたが7名集まってくれました。

1・体幹トレ

2・基本 / 立ち方編

3・形

【体幹トレーニング】

いつものV字プランクと動きを加えたメニュー。

片足ジャンプの2つで210分経過しました。

組手で役立つ踏み込みの強さを強化するとともに体幹力使ってバチっと止まります。

着地した側の足で壁を作れるかがポイント。

両手でバランスを取りながら、膝を少し緩ませてみてね。

【基本 / 立ち方編】

基本に立ち返るべく基本の立ち方について座学の時間を設けました。

普段指導の中で口やかましく言ってることが、自らの言葉で言語化出来るか試してみました。

これから帯の色が濃くなるにつれ後輩に観られたりもします。

いつ質問を受けてもちゃんと答えられる準備はしてる方が良いに決まってます。

基立ち・前屈立ち・四股立ち・猫足立ち

頭と身体でしっかりと理解出来ていないと正しい形は打てません。

少なくとも軸の位置・頭の高さ・前足の曲げ具合・長さ・幅・軸足の締め具合。

ここはしっかり押さえておいてほしいところです。

それにしても良い集中力でした。

私の気持ちを伝えた上でちゃんと態度で応えてくれました。

立ち方と受け(突き)技。

とにかく正確に正しく覚える。

正確な技で基本の積み重ね。

間違いに気づけば自分で正す。

決して流さないこと。

やり直しの効かない一発勝負の試合や審査で、取りこぼさないように。

その意識で始めました。

主要なところでは、他にも浮足立ち・交差立ち・後屈立ち・鷺足立ち・三戦立ちがあります。

基本稽古の時間の中で、もう一度摺り込んでいこうと思います。

基本に立ち返る時間を持ちたいと思います。

しっかりついて来てね。

【形】

平安二段グループと平安五段グループに分かれました。

まず五段組。

先日の居残り練で、手応えを掴んだチューブトレ。

トライしたばかりのメニューですが、キレとパワーが上がりそうな良い稽古の予感がします。

これを夜練組に横転回。

悲しいかなチューブが4本しかありませんので、土曜練に組み込みにくいのがもどかしいですが。

今、ネットでトレーニングバンドを選んでいます。

長さや強度に違いがあって、悩みに悩んでいる最中。

思い切って人数分揃えてチューブを使った基本トレにしたろうと考えてるところ。

使い方次第では体幹トレやストレッチにも効果が上がりそうだ。

今日は手持ちのチューブで爆発的なスピードとパワーを養っていきます。

何度も言ってる気がするが、稽古回数が少ない道場ですので他と同じことやってても差が縮まりません。

中には積極的に大会で腕試しする生徒も居ますので、やるなら良い結果をださせて自分に自信をつけさせてあげたい。

平安五段の第一挙動、力強い受けから突きをダイナミックな受けと突きにレベルアップを図りました。

ほぼこの挙動オンリー。

ひたすら自主練。

それにしても良い集中力でした。

ほっといても自分で稽古出来るんですから。

何度も何度も負荷をかけながら部分練して、チューブを外して身体の軽さを感じてもらいました。

受けもパワーアップしてるし突きもよく走ってましたね!

1・軸足踵

2・鼠径部の抜き

3・両手クロス

4・半身と真身の使い分け

この4つを忠実に守ることが前提条件ね!

私はその間、平安二段組に。

まず3人揃ってブザーに合わせてひと挙動ずつ。

意識するのは当然立ち方。

前屈立ちと基立ちのメリハリをつけることから。

今日の大事なポイントは「四股立ち」だったでしょうか。

四股立ちで移動する時、移動足を閉じながら入ること。

移動足が着地した瞬間、軸足を思いっきり開いて極める!

これが理解出来ると形が極まってくるんだということを学びました。

もうひとつ3人で向かい合って、下段払いのスピード対決を行いました。

土曜練のルーティーントレでやってるように、下段払いの準備が遅いと技が極まりません。

この「準備」の時間。

ここを如何にして縮めるか。

速さに捉われ過ぎて準備が小さくなってはいけません。

ブザーに合わせてスピード対決し速く動かすコツを身体で学びました。

その後一人ずつ形をチェックしました。

これから試合に向けて、アドバイスを思い出しながら家練で仕上げていてほしいと思います。

またま平安五段組に戻って今度はビッグミットを使った形練でした。

ミットめがけて強い突き(受け)を繰り出し、極めポイントでは後方から身体めがけてミットをぶつけます。

外からの圧力に負けてふらつかないための練習。

先述したように、平安五段は最初と最後の挙動が特に大事だと思っています。

後屈立ちでビタ極めしたいところですが、ここでふらつかないような練習。

これも4人の生徒が順番に形を打ち次の人がミット係り。

生徒にもミットを構える位置や身体に当てる強度とタイミングを知ってもらう目的です。

高学年に差し掛かる生徒が自発的に稽古出来る状態が理想的です。

土曜練は良くも悪くも生徒がたくさん集まります。

質の高い練習するには、一人ひとりが意識を高く持つことは当然のこととして私が指導したことを、決して指示待ちにならず自分たちでドンドン出来るようになること。

教わったことを教わっただけに終わらさず、自発的に出来るようになれば最高です。

そんな道場が私のあるべき姿です。

私の思い描く道場とは、創意工夫しながら自らレベルアップを図る場所。

今日のミットめがけて強く技を出す感覚を形の中で活かしてほしいと思っています。

「練習を練習で終わらさない」

ミット練したことで満足することなく、大事なのは通し形の中で実際に活かす意識を持つことです。

家練するなら、パパさんママさんに今日と同じようにミットを持ってもらってね。

絶対形にパワーがつくので。(技がこじんまりしなくなる)

さぁ!

2日後は神戸市大会!

しっかり準備して大会に挑もう!

納得できるくらいの準備が出来たら勝っても負けても悔いは残らないはず!

メディシンボール

こんにちは!

久々の練習アイテムの紹介。

ずっと我が家にあるメディシンボール。

全身のパワー向上に大いに役立ちます。

投げるという動作は、瞬間的な力の発揮によって行う動作です。

メディシンボールを使ったスローイングのトレーニングは瞬発力など短時間で爆発的なパワー発揮を養うのに適しています。

我が家のはハンドボール程度で重さは2㌔です。

表面も少し柔らかくて、道場生には丁度良いくらいの重さじゃないでしょうか。

一瞬の爆発力を鍛えるので、重すぎるとかえってスピードが上がらない。

フロントスロー:

ボールを真上に高く上げるエクササイズ。

しゃがんだところから勢いよく立ち上がる反動を利用して放り投げます。

バックスロー:

ボールを後ろへ放り投げます。

腰が反りやすいので腹筋に力を込めながら行っています。

サイドスロー:

みんなで円になってパスしあっています。

低学年の生徒はパスをキャッチするのもサイドスローするのもやっと。

コツは身体を捻りながら。

逆突きの要領で投げる選手を昔観た事がありますね。

チェストスロー:

これはまだ道場で取り入れていませんが、頭上に抱え上げ前方もしくは真下に思いっきり叩きつけます。

比較的生徒が少ない夜練で一人3球を目安にして行っています。

筋肉が疲労した状態で数を増やしても肝心なスピードが落ちてしまい逆効果になるから。

昼練は生徒の数が多すぎて、時間をもてあそぶので使ってません。

難しい理屈は抜きにして、ただ思いっ切り放り投げるだけなので生徒に人気のメニューになってます。

下半身と体幹のチカラを上手く使えないと投げることが出来ませんが、スピードを強化するには取り入れるのもアリではないでしょうか。

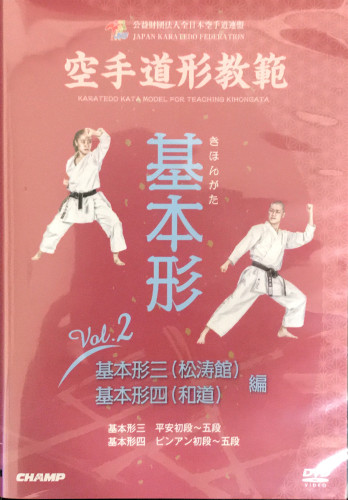

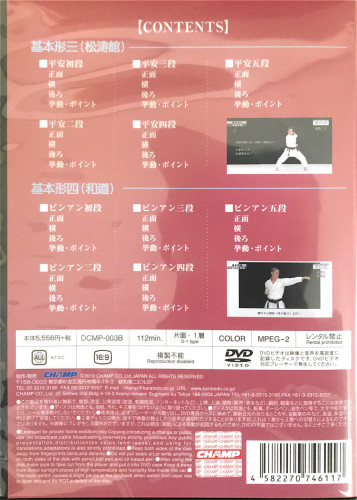

空手道形教範 基本形 Vol.2 基本形三(松涛館) 基本形四(和道)編

こんにちは!

基本形教範のDVD。

これで発売されている全6本揃いました。

基本形2本

第一指定形2本

第二指定形2本

指定形の時もそうでしたが、他流派の購入はどうしても後回しになりがちでした。

松涛館流の平安初段は糸東流の平安二段と同じ。

松涛館では一番始めに学ぶ形ですので、「初段」と呼んでいるそう。

練習ではチカラの強弱、身体の伸縮、技の緩急を意識するとのこと。

ひと通り拝見し糸東流との違いはこんな感じでした。

松涛館流では気合いを発する挙動まで定められています。

前屈立ちはやや深く、膝頭が親指付け根程度まで曲げています。

軸足の締めは逆に緩い感じで45度程度かと。

下段払いに入る準備の構えは拳は肩口の上。

糸東では肩の高さまでです。

受けの姿勢も半身、移動足の踏み込みのタイミングで手技を合わせますので「ドン!」と大きな音が上がります。

松涛館の形はチカラ強いと呼ばれる理由はここにあるかと。

続いて和道流。

和道技法とは相手の攻撃にチカラで対抗することなく、身体で捌くと同時に相手のチカラを利用して攻撃に転ずることに特徴があります。

和道流が、防御即攻撃と呼ばれる所以はここにあります。

この技法を習得するためには、ひとつの挙動に移る時にその動作を一体をなす繋ぎと言える「連絡動作」、ながら動作から余分な動作を省かなくてはいけません。

和道流を学ぶ時は、最短距離で適格な動作をピンアンの形で学ぶことが大切です。

形の審判資格を取得するには、四大流派の形を学ばなければいけません。

審判資格を目指す時、このDVDが大いに役に立つことでしょう。