ブログ

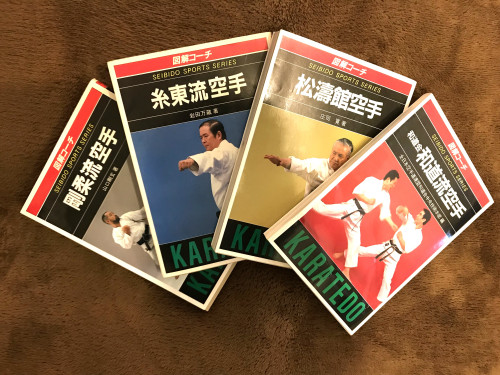

図解コーチ 剛柔流・糸東流・松濤館流・和道流

こんにちは!

何年かかったかな?

かなり古い書籍で四大流派全て揃うのに随分時間がかかりました。

糸東流に至っては、昭和59年(1984年)発行ですので40年前、驚く事に消費税導入の遥か前!

探しに探して、先日ゲットしたばかりです。

書籍の内容は流派の特徴を捉えた内容となっていますので簡単にですが触れてみたいと思います。

【剛柔流】

全五章で構成され、剛柔流空手道の特徴・呼吸法・移動動作・型の緩急の分け方・女子護身組手。

吸いと吐きを息吹音として表面に表す陽息吹。

臍下丹田の鍛錬に適した身体の締め、相手に呼吸を測らせない利点のある陰息吹。

基本稽古や型の中で、上下肢の締め、臍下丹田への "気" の集中を試みます。

剛柔流の「剛」の部分が陽息吹とすれば、「柔」の部分が陰息吹と言えますね。

【糸東流】

糸東流の歴史・身体各部位の名称・防御の五原則・形についての知識・空手道競技について。

攻撃技や防御技が写真で説明されています。

平安四段の形と分解の説明、ジオン・バッサイ大・クルルンファの形なんかも写真で挙動が載っています。

【松濤館流】

松濤館空手の特徴・使用部位の名称・立ち方の説明と運足方法・突き技・打ち技・蹴り技・受け技の種類・形とは何か・組手とは何か・準備体操

使用部位の名称や技の説明では、どの本よりも大きな写真と説明で、理解しやすかったです。

平安形も同様です。

面白かったのは約束組手の内容。

打ち受けからの裏拳打ち。

揚げ受けからの上段回し蹴り

中段横受けからの猿臂打ち

かなりたくさんの練習パターンが紹介されていました。

【和道流】

空手練習の心得・身体の急所・平安形の分解・組手連続技・ストレッチング

形の意味を理解し、力の強弱・緩急を会得する。

稽古前のストレッチや体幹の紹介等でした。

独特な受け技の和道流、技の説明では興味津々でした。

ルールの変化、時代の流れに乗り組手競技に関しては現代と大きな違いを感じましたが、

基本や形はずっと先代からの教えを崩すことなく頑なに守られています。

「温故知新」

空手道、これからもずっと引き継いでいかなくてはいけない、とても大事なものですね。

2025年2月1日 (土)道場稽古132

Hello February!

1月があっという間に過ぎ去ってしまいました。

勤務先の話ですが毎年この時期は、部門の方向性を決めるとても重要な時期。

ストロングポイントをさらに強化するか、ウィークポイントを補うかの判断に迫られます。

ここの判断を誤ると1年を棒に振ってしまう。

頭がぶっ壊れる位に脳みそ使うのでいつもクタクタになってます。

身体はクタクタでも土曜の朝は完全復活。

朝早くに起きて、アツアツのコーヒー片手に録画していたキン肉マンの放送を観ることで1日が始まります。

至福の時間ってやつです。

-バンビクラス-

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・ラダートレ

03・体幹トレ

04・固定式基本

05・形

-モンキークラス-

06・コーディネーショントレ

07・ルーティーントレ

08・体幹トレ

09・固定式基本

10・形

11・組手

バンビクラス

【早練】

趣旨を変え、新たに復活させた早練。

まだ2部制がスタートする前に、早めに来た生徒を対象に自由参加型で行っていました。

12月他支部の幼児がキリっとした表情で頑張って審査を受けている姿を観て感銘を受けました。

私の考えでは審査はモンキークラスに上がってからが基本線でしたが、12月の審査でその考えを覆されました。

歳なんて関係なくて、例え幼稚園児もで意識高く稽古に臨めてちゃんと規定の形が打てるなら受審させてあげないと。

考えを改めました。

やっぱり道場の生徒達全員で審査に挑戦したい。

それには形を覚えることが最優先です。

短い稽古時間の中で、一定のレベルに持っていくには週1回の稽古では、そこそこ大変です。

早めに動き出す必要がありました。

2人1組で30分前倒しで早練の導入です。

この30分で四の形と十二の形をしっかり覚え、後半の形練で精度を上げていきます。

あいがたい事に体験問合せがありましたら、体験生中心のメニューになります。

体験生への指導とともに、既存の生徒の満足度も維持しないといけません。

一人考えて出した結論が、今回の早練でした。

新入会の生徒も増やす!

既存の生徒も成長させる!

どっちとも目指します。

4月全員で審査受けるぞ!

【ウォーミングアップ】

キンキンに冷えた道場。

立ってられない、正座出来ないくらいに古傷が痛む。

スタートからラストまでバッドコンディション。

こんな思い生徒にさせたらアカンなってつくづく思う。

健康が何より大事です。

寒いので道場をグルグルとジョグ・ダッシュ・サイドステップ・バックラン。

私は観てるだけ。

もっと身体を温めたいので、ケンケン・抱え込みジャンプ・仰向け(うつ伏せ)ダッシュでした。

【ラダートレーニング】

この時期はじんわり汗かくくらい身体を動かしたいところです。

俊敏性を上げるにはラダーは良いメニューです。

猫のように素早く動けるよう頑張ってます。

クイックラン・グーパー・ラテラルに加え新メニューの3フロント1バック。

バンビにもちょい難しいワード「軸」が出てきました。

前後に動く新メニュー、軸を真っ直ぐに保たなければいけません。

前から後ろに下がる時、腰がくの字に折れていてはいけません。

1年生のR君、良いバネしてたな!

瞬発系強そうだ。

バネは組手に活きてくるので楽しみです。

最近入ったばかりのEちゃん!

理解度高いし運動神経も良さそう!

予想を遥かに超える成長度合いです。

【体幹トレーニング】

サイドプランク・V字プランク・プランクで210分経過しました。

サイドプランクは真横に寝て、下の腕で身体を支えるよ。

バランス崩してしまってもすぐ、リスタートする事を心がけよう。

【固定式基本】

今日はモンキークラスのお兄ちゃんが来てくれていたので皆の前に立ちお手本となってもらいました。

その間、私は生徒の側で修正出来るので大助かり。

ありがとう!

基礎を固める段階のバンビ生。

同じ技を毎週繰り返すことで、自然と身についていきます。

この日も呪文のように言葉で説明していました。

注意点は、もう丸暗記したんじゃないかな。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・基立ち・正面蹴り。

おっと!

拳の握り方もおさらいしておきました。

【形】

先週の続き、四の形でした。

出てくる技(立ち方)は、中段横受け・追い突き・基立ち。

何度も基立ちを取りますが、全部同じ長さと幅になるようにね。

この形を全員でスラスラと打てるように、早練やっていきます。

全部でどのくらい打ったでしょうか。

10回は打ったような気が。

回る時、胸の前でバッテン作ると引き手の強さが増すよ。

バンビ生も目標掲げて頑張ろう!

※次週の早練は、新1年生のK君とYちゃん!

モンキークラス

【コーディネーショントレーニング】

先週スタートした手と目と足のコーディネーショントレ。

動きが良くなった生徒がほとんど。

スピードに乗ったシャッフルに今度はひとつ難易度を上げ直前で色指定。

目でおっかけながらキャッチ。

もっと出来そうな生徒には、こっそり回転を加えてみたり。

運動神経が上がること間違いなし!

【ルーティーントレーニング】

メニューに再度加えた拳立て。

空手習ってて拳が正しく握れないと恥かくのは自分自身。

稽古中の間、私は結構握りを観ています。

全員が終始握れていると感じるまで身体で覚えさせます。

【体幹トレーニング】

足刀蹴り・レッグレイズ・プランクで348分経過しました。

一人ひとりを改めて観てみますと、引き足の意識が足りません。

何人か直接指導しましたので、次回同じ注意を受けないようにね。

レッグレイズは強烈に腹筋に効くはず。

苦悶の表情浮かべてる生徒はそれだけ真剣にやってると言えます。

【固定式基本】

短い時間ですが基本は外せません。

今日はバンビ生4人が合流。

説明が難しいと思いますので見様見真似でついて来てくれればそれで良いよ。

猫足立ちから手刀受けに正面蹴りを挟みます。

これを前後に。

頭のてっぺんから足の先まで意識を集中させること。

形の中でだらしない正面蹴りも見受けられます。

結局これも意識ひとつね。

今週の下半身トレは四股立ち突きを交えた斜角突き。

前屈立ちと四股立ちは、頭の高さは同じ。

という事は、前膝は一切緩めないってことね。

基本無くして形の上達はあり得ません。

上達したければ基本を磨きに磨くこと。

技のキレと極め、あとタイミングに軸。

正しい技に立ち方。

全ては安定した立ち方にあるといっても過言ではありません。

形競技で良い結果を残したいと願う生徒は、畳一畳分のスペースさせあれば自主練出来る内容ばかりです。

”やる人はやる”

【形】

非常に良い集中力でした。

形って仮想の敵との攻防を表現しています。

観てる人に実際に戦ってるみたいやな!

こう思わせなければいけません。

緊張感

これに尽きます。

同じペースで淡白に打っていても面白くもなんともありません。

その形の中で一番の見せ所。

その挙動にピークを持っていくためのリズムやメリハリが必要になってきます。

普段私がよく使う言葉に

”よく見る”

があります。

大会会場や審査会で上手な人の形をよく観てください。

まず観る習慣をつけることから始めてみてはどうかな。

四の形と十二の形で身体の使い方とスピードを意識し形を打ちました。

平安二段、初段、三段、五段、四段と進み最後はバッサイ大。

ひとつでも打てる形を増やし形練する時間を自分で増やせるようにね。

指定形に突入した緑帯生は、基本形はしっかりと打てるようにね。

普段から打たな忘れるよ。

【組手】

構え方とステップの重要性を改めて説明しました。

なぜ腰が高いといけないのか。

なぜ腕が下がるとダメなのか。

なぜ腕が伸びたままだといけないのか。

ここを意識して何度も反復練習。

理屈を理解して、あとは身体に落とし込む作業です。

これは疲れていても崩れなくするためには、数をこなすしかありません。

何往復したか分からない位しっかり目に頑張った。

ステップの際、動かすのは足首だけ。

足首強くないと組手にならないのでここも強化するポイントです。

寄せ足なんてしてたらダメ!

正体と逆体で繰り返しフットワークでした。

次に2列に向かいあい、ブザーに合わせて技を出す練習に。

刻み突きと逆突き。

自ら仕掛けるパターンと中段カウンターの入り方。

組手練の始めに伝えた、入りの速さ。

1挙動で入れるかどうかが重要です。

刺すような長いフェンシングのような突き。

軸足で床をけり、前足は相手に向かって飛び込むように。

突いた時の姿勢は構えたまま、真半身のまま突きます。

なぜ真半身なのかは、これまで散々伝えて来てるので分かってるはず。

逆に中段は真半身で入り、真身で突きます。

これにも理由があって、呪文のように唱えて来てるので説明は省きました。

ポイントは ”長い突き”

後方の副審に長い線を見せれるように。

突きの反復練習を終え、今日は変わったメニューを用意してきました。

3人で行う反射神経トレ。

トライアングル上に配置し、打ち込み側は両手を胸の前に置き真身で構えます。

この時に両足はその場で高速ステップ。

どちらか一方が寸止めフルスピードで刻み突きを飛ばし、それを前拳でパーリングして逆上。

タップは2回で行います。

慣れないうちは、左右順番に行い練習の意図が掴めたあたりからランダムで本当の練習開始。

左右どちらの手でも技が出せることと、なにより反応の練習が目的。

反射神経とは頭で考えたことを筋肉に伝達して身体が反応します。

この時間が短ければ短いほど運動神経が良いとされます。

なかなか反応が速い生徒も見受けられましたし、今後に期待です。

メンホー無しでやりましたので、ちょっとドキドキでしたがケガ無しで終えました。

上段突きの距離は5㎝手前。

ここを迷い無く一撃でフルスピード。

”気” の入っていない突きは、旗は挙がりません。

躊躇せず打ち込み、5㎝手前で止めるスキルも磨いていかなくては試合で使えません。

稽古したことしか試合では出ません。

試合で使える技の練習を心がけよう!

”稽古は試合のように 試合は稽古のように”

意識高く稽古に臨み、大会の場で腕試ししていこう!

全日本空手道連盟 審判道場 初級編

こんにちは!

今週の火曜日、帰宅中の電車の中で全空連から送られてきたメールに気づきました。

審判レベルの向上を目的とした動画です。

審判員としての基本的な役割や責任を再確認することに加え、より高いレベルの知識とスキルを身につけ、総合的なレベルアップを目指すために出来た教材をYou Tube上で学べるようになりました。

その日は夜練がありましたので、稽古後PC開いて全空連の公式チャンネルを開いてみることに。

動画が3本。

初級・中級・上級と分かれていて、ルールに関しては変更点の説明を軽く触れる程度で、メインはケーススタディ。

いろいろな試合映像の中で、ジャッジに困るようなシーンが流れ、正しい判断を解説付きで答え合わせする感じです。

大阪で審判講習に出席した内容と似た作りだった気がする。

”コンタクト” か "無防備" で議論が白熱してましたので多分同じじゃないでしょうか。

初級編は、主審・副審・監査に焦点を当てた内容で構成されています。

主審はペナルティとウォーニング、副審は得点を確認することになっています。

しかし主審の権限は競技上だけに留まらず、その周辺全体に及び試合全てをコントロールすることが求められます。

主審の動作や判断ひとつで、その試合が良い試合になるかどうかが決まると言って過言ではありません。

責任を理解することが大切です。

副審は得点とするための6項目を正しく理解し迅速に技を判断する能力が求められます。

抜けた技・弱い技を得点としてしまうと、選手からの信用を失います。

進行中の試合を監督する立場の監査の役割はとても多く重要です。

主審・副審の決定が競技規定に従っているか否かを管理します。

時間内外の得点やウォーニング・ペナルティの判断は監査の重要な役割です。

初級編は、比較的イージーな内容。

ジャッジの仕方、反則の取り方、得点技が分かれた時の決まり方等のおさらいが中心でした。

ケーススタディもそんなに難しくありませんでした。

もっぱらDVD派なので購入したら保管しておきたいものですが、配信のメリットは通勤電車の中や、道場でちょっと気になったらスマホでいつでも簡単に視聴出来ます。

便利な世の中になりました。

2025年1月28日 (火) 夜練60 @桜の宮中学校

こんにちは!

安定のJR遅延。

夜練日の遅延率がとても高く感じます。

良い感じで退社したのに、こんな日に限って電車が来ない、、

ホームでボヤいてる自分がいてました。

ダッシュで帰って、準備して車に乗り込み途中で生徒のご自宅に停めさせてもらって、そこから徒歩で遠足。

急いでいたのでペラペラの組手道着。

それにしても風が冷たかった。

1・体幹トレ

2・形

【体幹トレーニング】

バックフルアップ・V字プランク・プランクでとうとう180分経過しました。

夜練始めて60回目。

週2回が定着してきた感じがしますね。

体幹そのものは道場開設後、割りと早い段階でメニューに取り入れました。

こんなけやってたら学校でも体幹強い部類に入ってるのと違いますかね。

【形】

今日は4名の生徒だけでしたので、残りの1時間形に全振り。

一人あたり15分ずつのパーソナルトレーニングを行いました。

短い時間とはいえ、生徒一人ひとりに指導とチェックが出来ます。

しかも鏡を前にしての部分練習。

動きの流れ的な部分なんかは動画で後から双方でチェックを行い、修正点を認識しました。

平安五段3名・平安二段1名

それぞれ得手不得手ありますし、課題も各自異なりますのでこんな時パーソナルは大きな力を発揮します。

”技は大きく速く”

”腰切りは小さく速く”

”挙動と挙動の間は立ち方に無い立ち方で”

”緩急と強弱”

”緩い動作に味わいをつける”

”技を置きにいかない”

”手首のスナップを使う”

”次の立ち方の高さに抜き水平移動”

”軸足の引きつけで移動足を連動させる”

”急な方向転換は手足を正中線に寄せてから”

”上肢と下枝の一致”

”薄く口を開き呼吸を止めない”

”呼吸と息吹の区別をつける”

”腰の締めつけで技の重みを増す”

”初動の意識を高め技のキレを増す”

”足首の使い方”

これらのことを拘って形の完成度を高める作業に入っています。

まだまだですが夜練組、意識高く頑張っています。

報われるまで努力を続けよう!

2025年1月26日(日) 第1回心武館特別練習会 @西舞子小学校

こんにちは!

2025年一発目の特練が西舞子小学校で開催されました。

今年の参加者は全体でも50名とちょっと寂しい数でした。

道場からは6名がエントリー。

さすがに土日どっちも潰れてしまいますしね。

おまけに大会も日曜開催がほとんどです。

館の拠点が明石の方にありますので、ゆりの生徒にとってはちょっとしたドライブ。

これはしょうがない事ですが。

午前中、早起きして土曜稽古のブログから一日がスタート。

前日のことですので、しっかり内容は覚えていますが、なかなかはかどらない。

途中中断して最近のお気に入り道着にアイロンがけ。

振り返れば、真冬でもペラペラの組手道着しか着ていないような。

さて、稽古の内容に入りたいと思います。

体育館の中をグルグルとジョグから3時間練習がスタート。

寒いので身体を温めていないといけません。

ジョグの次は心武館体操。

生徒の列に紛れてストレッチに移りますが、身体がカチカチに固い、、

体操の次はアップでした。

バービーやアジリティ、反復横跳びでした。

この頃にはすっかり身体も温まっている様子。

アップしたら舞台をバックに2025年特練生徒との集合写真でした。

次、帯・性別に分かれ組手基本を行いました。

私は青・緑の男の子グループの指導補助。

ステップの練習を十字に行い、ペア練に移ります。

一方が誘導、もう一人が同じ間合いをキープしてついていきます。

ここで大事なのが、相手を振り切るステップ練ではなく正しいフォーム・リズムで正確に行うことでした。

これは自分の指導とは異なっていたところ。

フォーム固めでした。

ついていく方は、詰まったり開いたりせず、常に一定の間合いで移動します。

ステップの後は、動きの中からブザーに合わせ刻み突き・中段突き・ワンツーでした。

これを暫く繰り返し組手基本を終えました。

小休止を挟み、基本稽古に移りました。

私は平安二段グループを希望した生徒達の輪にまざりました。

30分基本、残りの1時間を形練に充てることになってました。

メインの先生がいらっしゃいましたので、ここでも指導補助、、のつもりが

「基本替わって」

突きと中段横受けまで進んでいましたので、私は下段払いを。

道場での指導とまんま一緒。

白帯生たちが大半を占めていますので、挙動を2つに分けてスタート。

・超ゆっくり

・超分かりわすい言葉

・どうすればカッコ良く技が出せるか

この重要部分が伝わるかどうかで、生徒の動きがガラッと変わります。

この「カッコ良く!」の言葉が生徒達は大好き。

ゆっくり基本で伝えたいことを重点的に説明し、繰り返し繰り返し行います。

ポイントは2つ。

・準備の時間を短く

・正中線を守りながら

するとどうでしょう。

ゆっくり基本で頭と身体に浸透させた後、自分史上最高のスピードでチャレンジすることに。

スイッチが入った瞬間でした。

みんな教えを守って全力でついて来てくれました。

一歩下がって下段払い、前に出て追い突き。

なかなか良いテンションでやり切ってくれました。

私の役目はここでお終い。

他にも先生がもう1名ついていましたのでバトンタッチして基本を終えました。

このあと平安二段に出てくる立ち方の説明から指導スタート。

立ち方の理解が出来たところで形練に突入していきました。

ひとつ褒めて、ひとつ修正する。

これは館長からの指令でもありました。

空手は楽しく。

怒られてばかりじゃ楽しいことも楽しく出来ない。

褒めて伸ばすよう、館長からのお達しでした。

いつもガミガミ言ってんなー、、

特練では普段顔を合わさない、他の道場の生徒とのふれあいがあったり、別の先生の指導方法に触れることが出来る良い機会です。

今回の平安二段。

私とは異なる指導方法を発見しました。

実際にその指導のとおり演武する生徒の形を観てガラッと雰囲気が変わったことに気づきました。

これは収穫でした。

ほとんど観る機会が無かったけど、ゆりの生徒はどうだったかな?

何かひとつでも成長してくれれば言うこと無し。

第2回目の特練は2月16日 西舞子小学校です。

ワンコインで飛び入り参加出来ますので、ご都合合えば是非お越しください。

成長するきっかけを掴めると思います。