ブログ

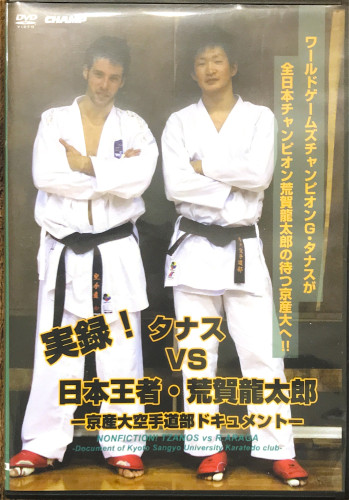

実録! タナス VS 日本王者・荒賀龍太郎 -京産大空手道部ドキュメント-

こんにちは!

夏季休暇中、PCの前で空手のDVDで勉強していますが、まだまだ観てないのが順番待ちしている状態です。

稽古が週2ペースで入ってるので放出する機会があまりありませんので、大型連休の時に吐き出しておかないと。

実にタナス選手のDVDは5本所有していて、ブログ化していない残りの1本はベスト空手シリーズ。

大昔に既に観ていますが、こちらの方はまたいつの日かブログにアップしたいと思います。

1・プロローグ

2・志水亮介コーチによる基本稽古

3・タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング

4・荒賀龍太郎 VS タナスのフリー

【プロローグ】

このDVDが発売されるより以前に出されていましたセミナーの様子。

タナス・フラッシュの2本。

基本編・応用編の紹介映像が10分程度流されていました。

過去のブログで上げていますので割愛します。

京都産業大学に到着したタナス選手。

部員と挨拶を交わします。

タナス選手の先生の流派が松濤館流とのことで、日本の空手に興味が高かったと一言ありました。

【志水亮介コーチによる基本稽古】

荒賀選手の横に並び、京都産業大学の生徒とともに固定式基本を行っています。

内容はこんな感じ。

・前屈立ち:左右の逆突き

・閉足立ち:片足逆突き

・閉足立ち:正面蹴り

・基立ち :正面蹴り + 逆突き

・基立ち :回し蹴り + 逆突き

・基立ち :左右刻み突き

面白かったのは、八字立ちの状態から瞬時に腰を落とし四股立ち突き。

これは、月井 新先生の「競技の達人」シリーズの瞬間脱力の練習方法と全く同じでした。

剛柔流の古川 哲也先生のクルルンファセミナーのDVDでも練習方法として触れられていました。

両掌底押え受けを八字立ちから瞬時に四股立ちを取る挙動でした。

高速落下する際、肩が上ずらないようにするためです。

落下の瞬間チカラ強い突きを出すには力んでいてはいけませんので、取り入れてるんだと思います。

ここからペア練に移ります。

中段逆突き:捌いて返し(刻み & 逆上)

足払い :ワンツー

足払い :逆逆

志水亮介コーチの指導が入ります。

ペア相手と前拳を握りあい、相手を引きつけながら自らは膝の抜きを使って下から逆上を狙う入り方を指導されています。

後ろ足始動だと「起こり」が出て、察知されてしまうから。

突きの軌道は斜め上を狙うように。

荒賀選手の逆上は残心とともに相手と密着し間を潰しますが、

一方、タナス選手といえば残心のタイミングでスイッチしながらV字に距離を取っていました。

どっちがどうとかでは無くてスタイルの違いが見て取れました。

このあとワンツーの打込みタイム。

ここでも違いが。

スピードに乗ったワンツーを繰り返す荒賀選手に対し、タナス選手は一本いっぽん異なるタイミングでワンツーを打込んでいました。

左右の振りから入ったり、

肩を少し動かして惑わしたり、

強めのプレスを挟んだり、

手と足でフェイント入れたり、

前拳をダランと下げた脱力状態の中から一気に踏み込んだり、

観ていて勉強になります。

しかも必ず3歩以上の高速バックステップで残心取っています。

【タナスによるフットワーク・レスリングのトレーニング】

京産大生に指導されています。

まず中段突き。

軸足の膝を前方に向けたエビ構えでした。

この構え方ですと、後ろ足で床を蹴って深く潜れるからでしょうか。

暫く突きの練習をした後、前膝を掻い込み自分の前拳でタッチしながら潜る中段突き。

2挙動にならないように沈みながら侵入するイメージ。

普段観ない入り方かな。

生徒たちもどこかぎこちなく感じます。

次、利き構えに立ち、

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・中段逆突き

指導のポイントは「2」の掻い込みをリラックスしながら高速で行うこと。

また、床の反動を上手く利用することを挙げられています。

それと中段は深く長い距離を突くように。

応用でプラス裏回し蹴りも。

1・空中でスイッチ

2・前足の掻い込み + 前拳タッチ

3・上段刻み蹴り

4・上段裏回し蹴り

5・中段逆突き

次はペア練です。

シェアする技は逆逆。

ポピュラーな技のひとつですが、タナス選手のは明らかに他の選手のそれとは違いました。

これをコマ送りのように、かなりかみ砕いて丁寧ね種明かししてくれています。

日本の選手とは違い海外の選手は直線的な組手は行わずパーリングを使っています。

ボクサーのように身体を左右に振ったり、斜めから入ったりです。

まず「フリ」としてタナス選手の入り方は、左右にステップし相手を動かします。

1・前足鼠径部の締めを使いながら中段突きのフェイント

2・左側にクイックに身体を傾け左右の手を上下に入れ替えフェイント

3・今度は右側に身体を傾けてフェイント(これも手の入れ替え)

4・奥拳で相手の前拳を斜め下にパーリングしながら逆上(後ろ足を入れ替える)

このパーリングも前拳ではたいてもチカラ対チカラ勝負になるので、踏ん張られてしまい意味がありません。

踏ん張るチカラをいなすように、奥拳を使わないといけません。

フェイントとパーリングの組合せでドンピシャでスイッチ逆上を極めています。

足のステップは3歩だけ、

1,2の3でスイッチ逆上に入っています。

松久先生の逆逆は相手の "線"を身体ひとつ分横に上手くズラしながら入る方法を指導されていて、トップ選手の試合ともなるとコンマ何秒を競う競技ですので荒賀選手の場合、小指を上に向け肩甲骨開かせて突いています。

小指の向きひとつで肩甲骨の可動域が広がるので少しでも速く突くことが出来るからです。

タナス選手のは海外選手らしく持ち前の身体能力の高さを活かした横の揺さぶりから入る突き技の指導でした。

月井先生曰く日本は真っ向から勝負するIの組手に対し、海外の強豪選手は斜めから入るXの組手と表現されていました。

次の技は刻み蹴り。

タナス選手の入り方は2ステップでした。

後ろ足を素早く半歩寄せて2挙動で入る方法で荒賀選手はノーモーション。

これはちょっと意外でした。

スピード勝負の組手競技において、挙動の数が少ない方が早いに決まってると思いますがタナス選手は後ろ足をクイックに動かせばオッケーとのこと。

またこの蹴り方の方が相手がバックステップしたとしても、深く追いかけられると言ってます。

練習方法はペア相手に刻み蹴りし素早く残心。

追いかけてきた相手に追撃の「裏回し蹴り」もしくは「中段カウンター」

面白かったのは、ペア相手と交互に刻み蹴りをフルスピードで何度も続けていたこと。

蹴ったあと、蹴る前の位置に戻っています。

しかも正確に。

3つ目のエクササイズは投げ。

ルールが変わる前のセミナーでしたので内容は割愛します。

両手で掴んで投げています。

【荒賀龍太郎 VS タナスのフリー】

駆け引きの中から刻みを取ろうとするタナス選手に、前で潰しポイントを奪う荒賀選手。

なんという当て勘。

ドンピシャのタイミングです。

展開を作るのは大体タナス選手。

動いて隙を見つけては果敢に技を仕掛けるといった感じですが、一手速いのが荒賀選手でした。

途中タナス選手も、投げから突きに繋げて一本奪ったり。

逆体(サウスポー)にスイッチしたタナス選手に、今度は荒賀選手が前拳でパーリング。

荒賀選手の高速刻み突きをダッキングで上手く回避したり、フェイクの刻み蹴りをスウェイでかわしたりボクシングのエッセンスが多分に含まれています。

全体を通じて感じたことですが、タナス選手は終始リラックスした状態から技が飛んでくるので、攻撃に入る瞬間が分かりにくく感じました。

固い動きや獲りに行く気配が満々だと、それが余分な動きとなって相手に察しられてしまいますが、とにかく柔らかい印象。

途中、互いの手の内が分かりだしたところで、お見合いの時間がありましたが、状況を打破したのがタナス選手の「裏拳」

荒賀選手が完全に居ついてしまい反応すら出来ない程のスナップの効いた芸術的な裏拳でした。

荒賀選手の強烈なプレス。

プレス後の反応を見て、次の技に展開するつもりだったと思いますがタナス選手が、ほぼ同時に反応して逆突き上段を極めてしまいました。

スピードを活かしたプレスでしたが、反応の良さと人間離れした瞬発力でタナス選手が極めています。

荒賀選手の攻撃を良く見ながら、あらゆるボクシングテクニックを駆使し有効打を与えないディフェンス力。

先の先で取ることも出来る程の瞬発力。

後の先でもしっかり獲れる反射神経。

これを不要な力感無くノーモーションで繰り出し、しかも両構えでやってのけます。

こういった技術交流は良いですね!

競技のレベルアップにも繋がるし、トップどころが地方の至るところでセミナーを開催されることで底辺の拡大にもなります。

合間にプチインタビューがところどころ挟まれていました。

Q1・練習量はどの位ですか

A1・大会シーズンの半年前は筋トレなど主にパワーをつけるトレーニングを始め、スイミングや他のマーシャルアーツなどもそうです。大会前の1ヵ月間は空手だけを行っています。

Q2・組手の練習だけではいけませんか

A2・試合の練習だけではいけないと思います。もちろん試合前はそれで良いです。でも試合が無い時期には他の色々なものを取り入れた方が良いです。

気持ちを開いて自由に考える事は、組手の試合においてより良い結果に繋がるはずです。特に子供はそうだと思います。

Q3・日本の空手をどう思いますか

A3・最初に日本人はとても強いです。強いハート、サムライスピリッツがあり突き技はとても強くて速いです。でも私の考えですが突きと同じように重要な蹴り技、投げ技、ディフェンスを見失っているように感じます。空手は1、2年でどんどんルールが変わります。どこが変わったのかしっかり観て研究し、違う新しい練習を取り入れていく必要があります。古いものは古いです。それはテクノロジーの進化と同じでトップに立ちたいなら、それに対応していかなければいけないと思っています。多くの国はそれに対して憧れがあります。ただ、新しいこと、練習を取り入れるだけだと思います。

“無傷で勝つ”

タナス選手の組手を見て感じたことでした。

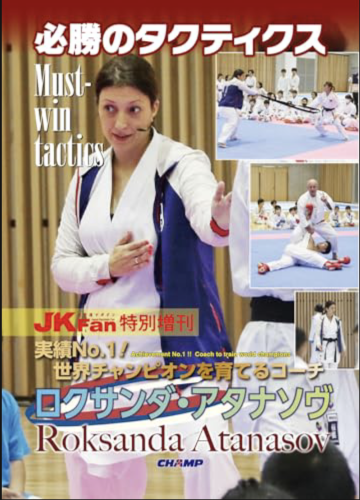

ロクサンダセミナー 必勝のタクティクス 実績NO.1 ! 空手世界チャンピオンを育てるコーチ

こんにちは!

長い夏季休暇。

とっくの昔に疲れも取れたし、道場も1週間丸ごと無いしで気分を変えてホームページのデザインを見直してみました。

東京2020オリンピック組手競技において、金メダリスト2人も輩出した名伯楽。

ロクサンダ アタナソヴコーチのセミナーの様子で、勝ち抜く技術・練習方・考え方を公開とあります。

セミナーの内容をサラッと触れてみますと、

・帯を活用しての独特のフットワーク練習

・両構えやステップワークで間合いをコントロール

・サイドを活用した効果的な攻撃技

・様々な距離での攻撃意識の練習方

・オリンピック優勝の夢を叶えたメンタル

中でも興味深い記事は、

「試合の主導権を握り確実に勝ち抜く技術」

「リードされた状況で逆転勝ちするための蹴りや崩しの効果的な決め方」

また「安全域組手理論」がとても参考になりました。

組手で最も大切なことは間合いを制することとあります。

自分にとってリスクが低く、いつでも攻撃に転ずることが出来る間合いを保つことです。

横の間合いの取り方を重要視した練習方法は勉強になりました。

速攻のサイドフットワークとスイッチ。

真っ直ぐ + 横の動きの融合で効果的な安全域を確保するステップは参考にしたい動きでした。

バックステップとサイドステップを組み合わせ、安全域を確保して攻撃に移っています。

チャンスの瞬間を捉える練習3種の紹介や、左右と上下を活用した突き技・効果的な横蹴り

興味津々です。

自身の指導で東京オリンピックで2人も金メダリストを輩出する程の指導力に強い関心を持ちます。

手持ちのDVDがひと段落ついたらゲットしよかなと思います。

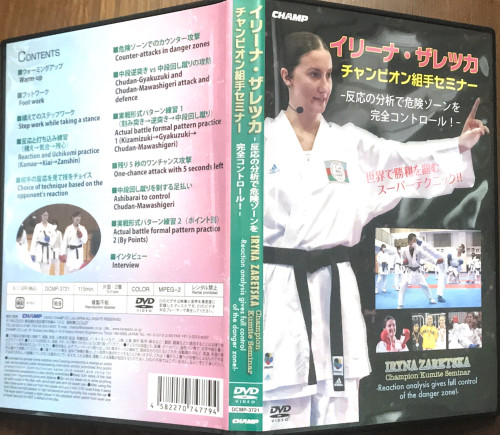

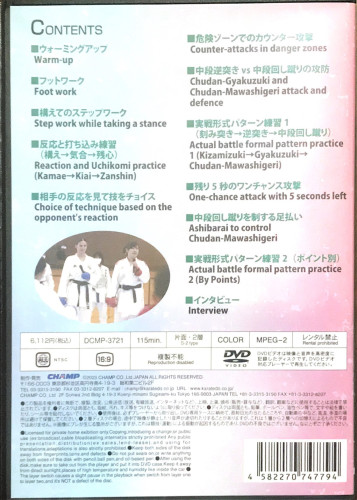

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 4/4

こんにちは!

セミナーラストです。

ラストは足払いの誘い方・出し方を指導されています。

10・中段回し蹴りを制する足払い

11・実践形式パターン練習2(ポイント別)

12・インタビュー

【中段回し蹴りを制する足払い】

相手の中段回し蹴りに合わせた足払いの方法でした。

蹴りと同時に間を詰め片手で相手の足をキャッチし、もう片方の手で相手の肩に手をやり軸足を払います。

ポイントは前に詰めるタイミング。

モーションと同時です。一手遅れると被弾してしまいます。

もうひとつ、相手に中段回し蹴りを出させたくさせることがポイントとのこと。

相手と構えを反対にしゾーンを広げています。

ステップの中で自然と相手と反対に構え蹴りを誘い、実際に蹴ってきたところをキャッチして払う。

咄嗟に出すというよりも動きの中で誘う感じでしょうか。

【実践形式パターン練習2(ポイント別)】

これまで習ったことのおさらい。

1ポイント・2ポイント・3ポイントと区分けして練習です。

相手がノーリアクションなら、刻み突き(1ポイント奪取)

動きに釣られた相手が中段突きを出してきたら、捌いて中段回し蹴り(2ポイント奪取)

動きに釣られた相手が中段突きを出してきたら、捌いて逆上からの上段回し蹴り(3ポイント奪取)

相手と反対構えを取り中段回し蹴りを出してきたら、一気に間を詰め蹴り足をキャッチして足払いからの上段突き(3ポイント奪取)

ペア練で互いに何を狙うか示し合わせ稽古を重ねていました。

セミナー終了後に受講生に向けたメッセージを抜粋します。

1・ひとつの技に固執せず技の選択にバリエーションを持たせましょう。

2・自分が新しい何かに挑戦すると対戦相手は驚きを覚えます。

3・もっと危ない状況、リスクの高い状況を自ら作り出し真剣味を持って稽古に取組んでください。

4・日頃の稽古の中から、実際の試合の大事なシーンをイメージして稽古に取組んでください。

【インタビュー】

Q1・日本の良いところは

A1・日本は素晴らしい国です。東京は私の夢の多くを叶えてくれた場所です。また今回様々な道場や部活でセミナーや練習会を開催し若い世代の皆さんと交流が出来たことは大変良い経験でした。

Q2・今回のセミナーの印象は

A2・セミナーが開催出来たことはとても光栄に感じています。日本という国は私に空手を教えてくれました。私は子供の頃、日本の道場・日本のビデオ・日本の競技者から学んでいましたから。

今度は私が日本の若い世代に空手を教えているということは、つまり日本から私へ、私から日本へ知識が循環しているようなものです。そのことにとても感銘を受けています。

Q3・オリンピックが終わって1年が経ちましたが今メダリストとしてどういう思いですか

A3・オリンピックは銀メダルを獲ることが出来ました。メダルを獲得することはとても難しいことなので嬉しかったです。またいろいろな不安も大きかったです。今までその夢に向かって努力してきた自分自身に歴史に名を刻めたことを誇りを持っています。そして今はWKFのメンバーとして次のオリンピックに向けて空手がまた競技に入ることが出来るように尽力しています。

Q4・世界2連覇中ですが強さの秘訣は

A4・小さい頃に空手を始めてから一生懸命に練習を積んで少しずつ実力を上げました。他の子供達とは違って私の集中力と情熱は全て空手に向けられていました。私は空手がとても好きで空手のない人生は考えられません。今回私は若い世代に教えるために日本へ来ました。そして皆さんから多くのものをいただきました。このエネルギーを維持して熱い気持ちを見ち続けていきたいです。たくさん練習して自分の中の良いモチベーションを保ち続けてもっともっと強くなりたいと思います。

Q5・今後の夢や目標は

A5・まずは空手の発展のために活動したいです。競技者としての後にイメージしているのは、とにかく空手に携わること、そしてどんな分野で頑張れるかを模索しています。空手は私の人生そのものなのです。

実際の試合では、相手も警戒している中で技を極めることは容易ではありません。

組手に必要なスピードやリズム感はSAQで補い、

局面に応じた状況判断は脳トレを駆使、

もうひとつは、今回のサブタイトルにある「反応の分析」による技の選択です。

圧倒的スピード・圧倒的反射神経を鍛えている強豪道場は多数ありますが、今回のザレツカセミナーは自ら危険な距離に接近し、相手の技を誘発しそこを逆に極めきることに焦点を当てた内容となっていました。

これで組手に関するアプローチの仕方が大きく分けて3つに増えました。

年々競技レベルが高まっている空手道。

気持ちは熱く冷静な頭で、組手出来る選手が勝ち残っていくんでしょう。

道場稽古頑張ろう!

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 3/4

こんにちは!

イリーナセミナー 3本目。

これまでに学んだことをベースに実戦に近いカタチでセミナーは進んでいきます。

7・中段逆突き vs 中段回し蹴りの攻防

8・実践形式パターン練習1(刻み突き→逆突き→中段回し蹴り)

9・残り5秒のワンチャンス攻撃

【中段逆突き vs 中段回し蹴りの攻防】

国際試合のようなハイレベルな攻防になると中間距離での攻撃は皆無。

技を出しても極まりません。

ではどうするか。

2本目のブログでも触れたように、デンジャラスゾーンに自ら入り相手の技を誘います。

日本でもっとも馴染みの深い技と言えば中段逆突き。

道場でもカウンターの中段突きの練習はよくやっています。

相手との距離が危険に感じるぐらいにまで自分から間を詰め、相手に中段突きを誘発させバックステップ。

すかさず後ろ足での中段回し蹴りを指導しています。

イリーナ選手の回し蹴り。

昔ながらの大きく回して蹴る方法を指導されています。

最短距離ではなく大きく回しての中段回し蹴りを相手の背中に蹴っています。

前に出るスピード(相手をおびき寄せる)

後ろに下がるスピード(相手の攻撃を切る)

切り替えしのスピード(間髪入れずに攻撃)

相当な反射神経と瞬発力があるからこそ。

相手の間合いに入る勇気も必要になりますね。

バックステップと同時に前拳でブロックすることも忘れずに。

その他のアドバイスとしては、

1・速く蹴ることが目的ではなく、とにかくちゃんと間合いを切ること。

2・前足で相手との間合いをコントロールすること。

3・蹴る瞬間も前足で相手との距離を調整すること。(軸足のスライド)

相手との距離を “分析” して距離に応じた蹴り方をしよう!

【実践形式パターン練習1(刻み突き→逆突き→中段回し蹴り)】

間合い(デンジャラスゾーン)に入るのは同じ。

デンジャラスゾーンに侵入しても相手のリアクションが無ければそのまま刻み突きで取りにいき、

相手が攻撃してきたらブロックしながらバックステップし、今度は逆突き上段。

要するに相手をコントールすることは同じですが、取りに行く技をコロコロと変え相手を翻弄しています。

ノーリアクションなら刻み突きを極め(1-0)

早く同点に追いつきたい相手はカウンターの中段突きを狙ってきたところを、しっかり捌いて逆上(2-0)

いよいよ焦りまくった相手にデンジャラスゾーンで誘導し、しっかり攻撃を回避し中段回し蹴り(4-0)

ひとパターンずつ合計3パターンバリエーションを持たせる練習を行っています。

危険な距離まで接近しますが、しっかり相手の動きを分析出来れば対処出来ると指導しています。

中間の間合いでは互いに攻撃を極めることは難しく、近間で相手を動かして極めきる練習です。

“アシスタントと先生役ではなく、互いが実践を想定して行う事”

練習のための練習、これはダメでREAL FIGHTって伝えています。

相手の反応(リアクション)をよく見ること。

間合いに入った時、相手がアタックするかしないか?

分からない状態で組手をしてはいけない。

ノーリアクションならそのまま技に移行する

リアクションしてきたら、バックステップ(ブロックしながら)して今度はステップイン(攻撃)

応用で逆突きだしたあと、上段回し蹴りに繋げる方法を指導されています。

【残り5秒のワンチャンス攻撃】

残り時間ラスト5秒「続けてはじめ」のシュチエーション。

相手の動きを見て攻撃に入るわけですが、これをランダムで真剣勝負として行っています。

世界選手権 決勝の舞台。

集中力を高め、相手の反応を伺いそれに応じた攻撃を出さないといけません。

極限に集中力とテンションを高めていきます。

1回しかチャンスが無い。

集中してワンチャンスを逃さない意識つけを指導されています。

指導を受ける生徒達の集中力や動きが、技のキレが格段と上がっています。

緊張感を持たせた良い練習をされています。

イリーナ・ザレツカ チャンピオン組手セミナー -反応の分析で危険ゾーンを完全コントロール!- 2/4

こんにちは!

昨日から9連休がスタートしています。

仕事も空手も無いと既に今日が何曜日か分からなくなってしまいます。

空手周りでやらないといけないことは、ひと段落ついたのでボチボチですがブログの方も頑張ろうかな。

4・反応と打ち込み練習(構え→気合→残心)

5・相手の反応を見て技をチョイス

6・危険ゾーンでのカウンター攻撃

【反応と打ち込み練習(構え→気合→残心)】

ここから実際の打ち込み。

ペア練に入っていきます。

台の人が左右上下にランダムで手を差し出し、そこに打ち込む練習。

どこの道場でもやってるメニューかと思います。

少し異なる点は、互いに真身で立ち自分は軽く上下に身体を揺らします。

台の人がパッと左右どちらかに手を出した瞬間、組手構え。

この時の構えだしの速さと強さがポイントです。

もうひとつ大事なこと。

構えた瞬間にゾーンに入らないこと。

前拳、前足は相手と接近していますが、身体を後傾させ突きが届かない位置に上体を倒すこと。

なんとなく構えて、顔が相手の近くにあってしまっては突きをもらってしまうからです。

反応が問われるのは、台の人の手が挙がった瞬間だけ。

ここで相手の出方を伺います。

顔を安全圏に置き、瞬時に見抜きます。

それでも一瞬の判断ですが。

これまで道場では突きまでをワンセットで反応の意識づけしてましたが

「相手の動きを見る」

ここを重要視されています。

ただ間を空けるだけでなく、ディフェンシブに観察しアクションに繋げています。

もちろんプレスも強めで。

これを刻み突きと中段突きの4方向でランダム練習されています。

【相手の反応を見て技をチョイス】

これから行う練習でやってはいけないことを始めにメッセージ。

「何となく相手に接近する」

「何となく技を仕掛ける」

これらをしてしまうと、カウンターの餌食になるとアドバイス。

この「何となく」をしない前提でセミナーは進んでいきます。

ひとつ上のチャプターで「観る」動作をひとつ挟みましたが、ここから応用練習です。

今度は互いに組手構えを取り、攻撃側がプレスをかけていきます。

一つ目のパターンは、台の人がプレスにあえて反応しないケース。

この状況は要するに絶好のチャンスを意味します。

自分の仕掛けに相手がついて来れていない状況。

①プレスをかける

②上体を後傾させ相手のリアクションを観察

③ノーリアクションなら即座に攻撃

この流れです。

大事なのは②と③

判断と次のアクションまでの仕掛けの速さ。

次に相手がアクションしてきた場合。

①プレスをかける

②上体を後傾させ相手のリアクションを観察

③相手が誘いに乗り中段突きを仕掛けてくる

④素早くバックステップすると同時に前拳でガード

⑤ステップインして逆上

パターン練習でどう動くか身体に染み込ませランダム練に移ります。

相手を動かしカウンターを取る練習です。

大事なのは顔は安全圏に置いておくこと。

競技の達人でおなじみ月井 新先生もこれを「距離のマジック」と表現し四股立ち構え(カニ構え)を推奨されています。

余談ですが、後ろ足を相手方向に向けて構えて立つと「距離のマジック」は身体が後方へのけ反るため発動しません。

四股立ち構えの利点は、上半身の傾き方ひとつで相手との距離を自在に操れることと、後方へバックステップしやすいことです。

後ろ膝を前に向けると構えると、間を切りたくても膝がつっかえてバックステップが遅れてしまうデメリットが生じます。

イリーナ選手も四股立ち構えから上半身だけを巧みに操り後傾させ相手の動きを伺っています。

顔が遠くにあるから失点リスクが減り安心して戦えるとのことです。

この練習のポイントはコレ。

相手の懐へ侵入して、相手の攻撃を誘う。

ノーリアクションなら即座に自分から仕掛ける。

相手が誘いに乗ってきたら、バックステップで間を切りながら相手の攻撃を防ぎステップインしながらカウンター。

どちらも共通事項は、

1・下半身からデンジャラスゾーンに侵入(プレスは強め)

2・上半身を後傾させ安全圏へ

3・安全圏から相手の動きを観察

4・出入りと反応はスピードを上げる

「観る」

相手と相対する組手競技の中で、動きを見てアクションすることはスピード勝負の競技において恐怖すら感じることかも知れませんが、イリーナ選手は上半身の使い方ひとつで相手との距離をキープ出来るので心配ないとアドバイスされています。

落ち着いて観察すること、出入りの反応の速さ

相手が何を狙っているか、

相手の攻撃を観ることが出来たら、

自分は次のアクション(避ける・突く・蹴る)を選べる

理にかなった指導内容で勉強になります。

【危険ゾーンでのカウンター攻撃】

何で相手に近寄る必要があるのでしょうか。

何であえて自分を危険な距離に近寄らせる必要があるのでしょうか。

相手は自分からポイントを取りたいと思ってるはず。

中途半端な距離(中間距離)だったらカウンターもらいにいくようなものなので誰も攻撃しません。

デンジャラスゾーンに侵入することで相手の技を引き出します。

それに対してカウンターを狙えるわけです。

近い間合いだと相手は攻撃したくなって攻めてきますのでポイントを奪いやすくなります。

構えて、止まって、相手のリアクションを観て、反応する

そのためには自分を危険な場所に身を寄せなければいけない。

誘いに乗ったペア相手は全力フルスピードの刻み突き。

自分は逆上で互いに本気でやってます。

正面衝突する空手だと、先に仕掛けた方が推進力のチカラで打ち勝ちますが、間を切る(ガードしながら)ことでしっかり相手の攻撃を回避できるので、例え相手が先に仕掛けて来ても得点には結びつきません。(次の自分の攻撃でポイントを取ります)

この練習の大事なポイントは相手に攻撃をさせること。

デンジャラスゾーンに侵入することです。

稽古の中では実践と同じくらい近寄らないといけない。

もっともっと近寄って(侵入して)一本いっぽんを本気で取りに行くような稽古を重ねてください。

練習は勝つも負けるも関係がないので、どんどん積極的にトライすることが大事。

低いレベルでやっても意味がないので高いレベルで練習してほしい。

もっと間合いを詰めて!

もっと速く出入りを!

厳しくも愛のあるアドバイスでした。