ブログ

2024年7月6日 (土)道場稽古109

こんにちは!

今日は良い天気!

それだけでテンション上がります。

先週から水筒1本じゃ足りないのでペットボトルのお水を買うようになりました。

体育館の中は蒸し風呂状態で汗だくです。

なんか生きてる!って感じがして好きです。

バンビクラス

00・ウォーミングアップ

01・体幹

02・移動式基本

03・固定式基本

04・形

モンキークラス

05・ルーティーントレーニング

06・体幹

07・移動式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

-バンビクラス-

【ウォーミングアップ】

おっといきなり組手フットワークが抜けていた。

今日はブザーに合わせ方向転換を追加してみました。

全力で走り左右の切り替えし!

軸で身体を止めれるようになろう。

切り替えす瞬間膝を緩めて中腰姿勢がブレーキかけやすいかな。

うつ伏せ(仰向け)ダッシュで瞬発力を鍛えよう!

【体幹トレーニング】

プランク・バックフルアップ・V字プランクでした。

これで141分経過しました。

いまいち効果が見えにくい体幹トレですが、インナーマッスルが強くなるとフラフラせずピタッと止まれるようになるよ。

このピタッと止まる感覚は形や組手が上達するのにとても必要な要素と言っても過言ではありません。

【移動式基本】

久々登場の移動式基本。

目的は自分の基立ちのカタチを学ぶこと。

注意点を記しておきます。

1・おへそは真っ直ぐ前に向ける

2・足の運び方は半円を描く

3・同じ長さ・同じ幅で移動する

1年経てばとても上達しますね!

立ち方が安定してきてる。

最近入った生徒も1年頑張れば出来るようになるよ。

まずは先生のお話を良く聞くことが大事。

軸って見えないものだし意味が理解出来るのはずっと先だと思うけど、頭のてっぺんから焼き鳥の串が突き刺さってるイメージを持ってほしい。

身体があっち向いたりこっち向いたりしていてはダメ。

道場では、”カッコ良い” の定義を "ピタッと止まる" としています。

何事もカッコ良くね!

基立ちの次は四股立ち移動も行いました。

空手に必要な筋肉は空手の稽古の中でつけていきます。

深く腰を落として自分に厳しく出来るようになろう。

四股立ちのコツは、壁に背中をつけてるイメージね。

【固定式基本】

迷いましたが、やはりやることに。

バンビのうちは基本がメインじゃないといけませんね。

立ち方のおさらいのあと、引き手・突き・受けを3つ。

このあたりは良くなってきたかな。

出来ればもっと引き手を強く取る意識がほしいかな。

手技に捉われていて引き手が緩みがちです。

強い技・速い技を出すコツは引き手!

基本ラストは正面蹴りでした。

空手の蹴りを頭と身体で理解することが先決ですので、帯の高さに手の平を置き膝タッチです。

しっかり抱え込みながらタッチしますが注意することは軸を保つこと。

前屈みになったりしてはいけません。

膝をスッと持ち上げる意識が芽生えたところで実際に蹴り基本稽古を終えました。

【形】

全員で四の形でした。

入ったばかりの生徒はしっかりと順番を覚えることが大事。

それ以外の生徒は指導を受けたことを意識しながらカッコ良く打つことが大事です。

受け技が弱かったり、引き手を上手く使えていなかったり、肩幅で回れていなかったりといった具合です。

現状に満足せず完成度を高めていかないといけません。

相手が突いてきた姿が想像出来たらもっと強い技で受けれるはず。

もっと強い技で受けようと思えば、胸の前でバッテン作って引き手を出せるはず。

常に肩幅で立とうと思えば、足をどこに持っていけば良いか分かるはず。

身体の使い方を一番初めに学ぶ、この四の形で自分のものにしよう。

このあとは見取り稽古!

Y君にお手本を見せてもらいました。

全員が四の形をしっかり打てるようになれば披露してもらった、十二の形と平安二段に移ります。

バンビクラス卒業の目安は、

1・四の形が打てる

2・十二の形が打てる

3・平安二段が打てる

4・1時間集中力を保つことが出来る

5・ある程度説明を理解するチカラがある

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

拳立ての成果が出てきたのでしょうか。

毎回指導していた拳の握り方がここ最近してない、、

空手道を学んでいるのなら当たり前のことですが、なんか嬉しい。

あの手この手を使ったり、いろんな事を試しながら指導方法も試行錯誤ですが、これは正解と言えるんじゃないかな。

瞬発力も絶対に必要な能力です。

今出来ない生徒。

いつか必ず克服しような。

時間は有限です。

限られた時間の中でメニューを組んでるので、自分の不注意でみんなの時間をムダに消費しないようにしてね。

1・行動はテキパキと(駆け足)

2・お喋りやふざけたりといった注意を受けない(意識高く)

3・指導中、手遊びしたりボーっとしない(良く聞く・良く見る・良く考える)

この3つは必ず守ってね。

【体幹トレーニング】

この日の体幹トレはいつもと少し異なりました。

競技力UPに向け、動きを加えた体幹も以前から取り入れていましたが、新メニュー投下です。

しかも3分連続で。

理解して出来た人は強烈に腹筋にきたことでしょう。

今日はレッグレイズ。

寝転がって直角に足を立て、ゆっくり降ろします。

降ろすんだけど、踵は床スレスレで寸止め!

ゆっくりするところがポイント。

2分超えたあたりから更に追い込みます。

頭と両肩をほんの少し持ち上げ(おへそを見る程度がベスト)クランチです。

これで281分経過しました。

頑張りは全て自分の力となって返ってきます。

分かりにくいけどチカラついてるよ。

地味で面白くなくてしんどい体幹トレを280分も頑張り続けれる人なんて、そうはいてへんで。

自分に自信持っていいよ。

【移動式基本】

空手道とは毎回同じ基本を繰り返すことで粘り強くなったり、忍耐力を養います。

正しい立ち方を移動式で身体に落とし込みます。

これやっとかな形で勝てないんちゃうかな。

何となくじゃなくて、それっぽくじゃなくて、正確な立ち方を寝てても出来るくらいじゃないとダメだ。

そのためには自分自身が意識高く頑張るしかない。

ちょけることなくみんな一生懸命頑張ってたな!

基立ち、四股立ち、猫足立ちを頑張りました。

厳しい言葉もかけますが身体で覚えよな!

道が二つに分かれた時、しんどい道を選べる人になってほしい。

【形】

先週からおさらいを兼ねて、全員でこれまで学んだ形を打つ稽古方法に変えました。

一つずつ形を変え、打てない形は隅に外れ打てる形があればまた戻ってくるスタイルです。

試合で打つ機会の少ない形を忘れてしまっている生徒がいる。

せっかく覚えた形なのにもったいない、、

来週一回平安を打つ機会を作ろうと思う。

最初から最後まで残って形が打てる生徒がなんと少ないこと!

形練の時間は暫くこれでいくので、家で忘れない程度に打っておくこと。

そうじゃないと形練の時間、座ってるだけになるよ。

それはちょっとなぁ、、

【組手】

組手も基礎の基礎からやり直し。

組手のフォームを崩さずフットワーク。

しなやかなフットワークを意識して。

足首だけで跳ねるアンクルジャンプ。

これはフットワークは足首のみ動かしますので超重要。

足首は鍛えるべき部位です。

抱え込みジャンプでは、これも連続で行うこと。

高くジャンプ出来る人はバネがある証拠。

刻み突きの練習では単発から最後は10発まで。

残心は最後だけで、途中の突きは構えた位置に戻すだけ。

躍動感あふれるスケールの大きい組手ね!

次はペアとなりミット!

今日は中段突きオンリーでした。

前足を相手に侵入させ深く潜ります。

長い突きを意識して稽古しましたが、早く自分の距離を知ることが重要。

センスがある子は距離が正確です。

実際の試合は寸止めですがミットは強く打ち込む練習です。

正確に強く技を放てる距離を身体で覚えよう。

また突いた後の残心を意識づけ。

後ろ足のために素早く戻すことを意識して何度も突きの練習でした。

何人か理想的な中段打てる生徒が出てきましたね。

深くてキレイなフォームで突かないと旗があがらないよ。

チカラ任せな喧嘩のような突きは旗が挙がらないよ。

クールに頭使って空手しないといけない。

どうやったら旗が挙がるか。

練習のための練習をせず、試合を意識した練習をしてほしい。

どうやったら相手を崩せるか?

どうやったら相手を動かせるか?

どう動いたら相手が混乱するか?

どんなフォームなら旗が挙がるか?

一つひとつの稽古は全部試合を想定してほしい。

目的を間違ってはダメ!

あと少し時間が残ってたので最後はビッグミットで中段回し蹴り!

生徒たちには少し難しかったようですが、正体・逆体入れ替わっての回し蹴り。

蹴った足をそのまま前に置き(逆体となり)、後ろ足で蹴って前に進みます。

ミットはリズム感が重要。

組手のセンスの有る子に共通することはリズム感があること。

何でも一番初めに出来てしまうYちゃん。

今日の中段突きもフォームが抜群に素晴らしかったし、蹴ったあとのリズムの取り方なんて教えてないのにサラッと出来てしまう。

明らかに他の生徒と違う点がひとつあります。

それは構えや技に不要な力みが無いこと。

リラックスした状態で技に移るので起こり(モーション)がありません。

年下だろうが女の子だろうが関係ありません。人の良い動きは貪欲にマネしてほしいな。

今日もそうですが、オッ!と思わせる動きを見せてくれる生徒には、前に出てお手本を見せてもらってます。

みんなが成長出来るかどうかは、どう捉えて見るかによって左右されます。

”良く聞く・良く見る・良く考える”

自分との違いはどこにあるのか観察する習慣を持とう!

【居残り稽古】

本日から再開した居残り稽古。

打ち込みするつもりだったのですが指定形のリクエストがありましたので4人の生徒とバッサイ大でした。

挙動ごとに説明を交え30分くらいかな。

減点ヵ所の確認と分解にも触れています。

分解が分かれば表現が変わってきます。

これは私が教範をしっかりと勉強して正しいことを教えないといけないところ。

またテクニック面についても少しだけですが伝えています。

軸をブラさず蹴るのはとても難しいですね!

いくつか方法があるので、今日はさわりだけ伝えました。

帰り支度をしてる中、バリバリの組手派R君といろんな形の話をすることに。

自由形や他流の指定形の名前をたくさん知っていてビックリ!

8月どこかの夜練でスーパーリンペイやろかいな!

2024年7月2日 (火) 夜練36 @小部中学校

Hello! July!!

1年の中で一番好きな7月。

梅雨明けが待ち遠しくて、どこまでも突き抜けるようなあの青空がたまらなく好きです。

蝉がミンミン鳴く公園で、朝早くから一人ボーっとしたりなんかも。

そういえば青空教室なんかもやってたな。

1・体幹

2・組手

【体幹トレーニング】

今日の体幹は動きを加えたやつでした。

大きく横にジャンプして片足でバランスを取ります。

これを3分間続けて108分経過。

今日は組手オンリーなので身体を動かしました。

次回、新メニュー投入しようと思います。

かなり腹筋にくるやつね。(覚えてたら、、)

【組手】

組手だけど組手では無くて、組手に必要な動作をいくつも準備してきました。

一言で言うと、動かない身体を動けるようにするメニュー。

脳からの指令を素早く身体に神経伝達出来るかどうかは個人差があります。

瞬時に切り替えしたり、相手の技に反応したりといった具合です。

動かない身体とは、神経伝達が遅いことを指します。

これが遅いと相手のスピードについていけませんので、組手を伸ばしたい人には必須のメニューです。

拳サポもいらないしミットも防具も必要ありません。

全力で走って、本能で反応して、気合いでチューブするだけでした。

おっと、全力でラダーする中で、冷静に指示された色を目で追い、正確にキャッチする手と目のコーディネーショントレーニングもやりました。

とにかく2時間、組手に必要な能力を高めました。

難しい技とか理屈とか抜きにして遊びの中で能力を高めた。

まずはフットワーク。

結構量をこなしたかな。

組手構えで素早く動き刻み突きを出す練習。

バックステップからの逆上なんかも。

10人いたので5人2列でした。

アンクルジャンプ、抱え込みジャンプも挟みながら基礎体力向上でした。

とにかく組手はスピードね。

スピードを意識したフットワークをしないといけない。

このあと、体育館いっぱいを使って全力ダッシュ。

ブザーが鳴るまで全速力でダッシュし鳴ったら切り返し。

ここで軸の強さを感じてほしいところ、体勢立て直した時に踏ん張れるかどうか。

アウトエッジでバチっと止めてほしいな。

もちろん膝に溜めがなかったら身体持っていかれるよ。

この時点で走ってばっかり。

疲れてるかな?と思ったがどうだったでしょうか。

スピードアップの定番メニューと言えばラダー。

大きく分けてスピード系・リズム系・ジャンプ系と3つありますが3つともやりました。

よくよく勉強したところ、ラダーは疲れるほど本数増やしちゃダメ(短時間を全力で)、ラダーの距離も適正な長さがあります。

去年買ったラダー20メートルはあります。

しかも3本も、、

距離が長いので生徒のスピードもみるみる落ち、パフォーマンスが悪化しだしました。

キレを磨く目的でラダーしてるのに、疲れるくらい本数増やしたら逆効果ってやつです。

ラダーを半分に折り、前半と後半に分けてやることにしました。

後半のラダーはシャッフルでリズミカルに駆けリアクティブキャッチです。

シャッフルの途中キャッチしそのままシャッフル続行。

アメフト選手でよく見かけるメニューそのままです。

いっぺんに2つ違う動きするので神経伝達をビンビンに刺激しますね。

何人か良い動き、良い反応する生徒が居てましたね。

足元はシャッフルで手と目は飛行する物体を追いかけてます。

簡単なようでなかなか難しい。

昔は余裕で出来たのに今日何回かやってみたら1回もキャッチ出来なかった、、

グーパー、ラテラル、シャッフル、スタックアウト、スラローム、クイックラン、ケンケン、2イン2アウトでした。

がっつり身体動かしてるので小休止も長めに。

休憩挟んで次はペアになって、リアクションボールです。

凹凸したボールなのでどこに跳ねるか分かりませんので、反射神経や動体視力を養うことが出来ます。

これは昔松宮の自治会館で娘と野球のグローブはめて遊んでた。

咄嗟の対応が取れますので、これはお勧めです。

機敏に動けるようになれば良いですね。

とにかく体育館が広いので5組ボールを追いかけまわしてました。

咄嗟の反応出来る身体作りでした。

生徒と一緒に久々ボールを追いかけましたけど楽しいですね!

最後はチューブ!

ペア相手のテンションのかけ具合で負荷が全然異なるので良い稽古が出来るかどうかは相手次第、、

デカい体育館をひたすらワンツーで往復、後半足を止めてもらいその場でワンツー!

チューブトレは、ピンピンにテンション張った状態でなく、少し負荷がかかった状態で行い、初速を上げる事が目的です。

久々チューブということもあって、まぁこんなもんかも知れませんが、夜練くる子が道場を引っ張っていってほしいと思っているので、みんなのお手本になってもらいたい。

意図を正しく理解出来るよう、聞く力と思考する習慣をみんなしっかりつけてね。

でも今日はみんな最後まで良く頑張った!

8月も夜練組手やりたいな!

2024年6月29日 (土)道場稽古108

こんにちは!

今日は体験の男の子が来てくださいました。

年少さんのS君、しっかり挨拶を返してくれてビックリ!

ご家庭での教育がしっかりされているのでしょうね。

当道場でも礼儀作法をとても大事にしています。

バンビクラスでは "楽しく元気に” 空手道に通じる全身運動がメインです。

60分しっかり運動しながら、集団行動の中でルールや礼儀作法も学んでいきます。

早速このブログを書いている途中、入会のご連絡を頂きました。

大事に指導させて頂きますので、どうぞ末永く宜しくお願いいたします。

バンビクラス

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹

03・ラダー

04・固定式基本

05・組手基本

モンキークラス

06・ルーティーントレ

07・体幹

08・固定式基本

09・形

10・組手

-バンビクラス-

【早練】

新入会のR君、K君、Mちゃんの3人で受け技の稽古でした。

ゆっくり基本を繰り返しています。

中段横受け・上段揚げ受け・下段払い

今日はこの3つでした。

この後、K君・Mちゃんと四の形!

段々覚えてきた!

【ウォーミングアップ】

みんなで横一列になって元気にジョグ!

ジョグからダッシュ・バンクラン・サイドステップ・足上げ・アンクルジャンプ・カエル飛びジャンプ・組手フットワークでした。

これから組手構えも覚えて徐々にフットワークも出来るようにしていこう!

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップの3つでした。

これで138分経過。

1部でも2部でもV字プランクを深い角度で保つ生徒が居てます。

つま先を高く上げ背筋もピンと伸ばしてます。

これを60秒キープ出来るのは凄いことだと思います。

なかなか出来へんで。

【ラダートレーニング】

ラダーは持って来てませんでしたが、みんなでラダー!

グーパーとラテラルの2種類でした。

楽しかったらオッケー!

これやってる時のみんなの顔が大好きです。

無邪気な顔を観てるとホント癒される。

【固定式基本】

さて、ここから基本稽古です。

その前に正座の仕方から。

座り方の次は『座礼』

座礼から立ち上がり方へ移り、

最後は『立礼』です。

ここは稽古の度に行いますので心配いりません。

次に学んだのは拳の握り方。

シンプルで覚えやすいように、1,2の3で握る方法でした。

立ち方では、新1年生のMちゃんにお手本を披露してもらいました。

とても元気が良いMちゃん。

バンビ1時間コースのあと、お試しで2部もぶっ通しで頑張ってます。

引き手や突きの稽古をしたあと受け技に移りましたが、せっかくなのでみんなに前に立ってもらい号令をかけてもらいました。

人前で大きな声で号令をかけれるまでに成長してる。

今月入門したばかりのR君もデカい声が出てました!

体験生の横に立ち、そっと教えてくれるY君。

そのさりげない優しさが良いよね。

気にかけてあげる優しさが嬉しくなります。

心も身体も成長してる。

あとは正面蹴りも頑張りました。

【組手基本】

先週、ふと閃いた組手基本。

いずれ2部に上がった時の下準備。

スムーズに入っていけるためです。

構え方を見様見真似で学び、フットワークの中から刻み突きを出す練習と逆突きの2つでした。

たまに取り入れる組手も気分転換になって良いんじゃないかな!

癒されるでしかし

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

拳立て・手技 / 足技の瞬発力・お尻歩きを行いました。

何事も惰性でやらないこと。

目的を理解することね。

なんのための練習かな?

これやるとどこに効くのかな?

思考する癖がつくと取り組み方が変わるよ。

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランクで278分経過しました。

正しいフォームで真剣に体幹トレしてるとインナーマッスルに効く。

イケてるV字プランク披露してくれる。

かなり腹筋にくると思います。

【固定式基本】

繰り出す技は同じですが、ちょっと変えました。

説明を良く聞いて、考える習慣をつけないといけないな。

隣の人のを観てマネするのは考える気が始めからないと言えます。

連突きと受け技の3種盛り、斜角突きに四股立ち突きの組み合わせでした。

2連突きではスピードに捉われ1本目が短く雑になっては元も子もありません。

素早く正確に。

受け技では中段横受け、上段揚げ受け、下段払いを左右交互に繰り出します。

これも一つひとつを極める意識で。

色帯になると、手だけで受けてるようではダメ。

腰が入ってないと。

斜角突きはいつものでした。

目的はキレを上がることです。

軸足を締めるタイミングで手技を合わせますが、軸を乗せる位置も重要です。

違うところに軸を置くと突きが弱くなるので注意しよう。

やはり同じ注意を繰り返し受けているようでは、成長は遅れます。

重要なポイントを事前に伝えていますので聞き流さないようにしてほしい。

斜角突きに3本目、正面に向かって四股立ち突きを加えます。

逆突き2本繰り返し、四股立ち突きね。

立ち方を崩さないこと。

前屈立ち → 前屈立ち → 四股立ち

キレを磨きながらの下半身強化でした。

前屈立ちも四股立ちも真剣にやればかなりキツい立ち方です。

前回のブログでも触れましたが、どれだけ自分に厳しく出来るかです。

今日も全力を出し切ったと心の底から思えるくらい本気でやってほしい。

平行立ちからの左右正面蹴りも行いました。

ワン号令で素早く左右に蹴ります。

軸の乗せ換えは先週指導したとおり。

もっさり動かずシャープにね。

【形】

先週お休みだった生徒も居てますので、引き続きバッサイ大を指導することに。

しっかり家練積んできたようですね。

道場でも合間に自主練してたし、先週からの生徒はちゃんと覚えてきていました。

これが大事やねんな!

子供はスポンジのような吸収力を発揮しますね!

新しい形を覚えるのは楽しいんでしょうね。

さらっとバッサイ大の前半パートを指導して、すぐに平安形に移りました。

新1年生の女の子2人は平安二段。

肩幅を保つのに苦心してますが、一生懸命に頑張っています。

他にも五段組にも指導に回りました。

暫くこのような感じで、打つ形に分かれて自主練が続きます。

今日観れなかった生徒は次回以降いくので待っててね。

形練の最後は全員入り、これまで稽古してきた形を一つずつ打ちました。

四の形

十二の形

平安二段

平安初段

平安三段

平安四段

平安五段

バッサイ大

打てる形はそのまま残り、打てない人は端に座り見取り稽古でした。

折角覚えた形を忘れてしまっては、かなりもったいないので次回以降もこの方法で形練を締めくくろうかと思います。

【組手】

基本に立ち返りフットワークです。

構えを崩さず腰も落としたまま、ひたすらフットワークでした。

前に詰めるスピード、相手との距離を取るバックステップ。

これだけで大汗噴き出たと思います。

慣れてきた頃に単発の刻み突きを挟みました。

2本、3本と続き最後は10本。

残心は最後だけで間に出す突きは伸ばした腕を戻すだけ。

それと踏み込みのタイミングを合わすだけね。

まだ全体的にドタドタした動きですが、運動神経の良い子ばかりですので直ぐにイメージ通りの動きが出来てくるんじゃないかな。

バックステップでは最後に逆上でした。

これも共通点は踏み込みの強さと残心の大きさです。

軽やか?にフットワークで汗をかいた後、反応トレに入りました。

ブザーと両手の合図に対し、その方向に技を出す練習。

私が左手を伸ばせば、右の刻み突き

私が右手を伸ばせば、左の刻み突き

といった具合です。

上ならジャンプ

下ならスクワット

これを20秒で何セットやったか?

同じ要領で逆上に変えたり、ランダムでやったりでした。

ランダムでは刻みや逆上を瞬時に出す練習です。

同じ技に偏らずにね。

今日は超久々だったのでこの程度でしたが、慣れてくれば頭の体操を付け加えます。

ルールは至ってシンプル。

合図した手の反対の技を出すだけ。

上に合図したらスクワット

下に合図したらジャンプ

右なら右

左なら左です。

一瞬で判断するチカラも養っていこう。

組手競技中、動きを止めて考えてる時間なんて1秒もありません。

ゴールデンエイジ期の今だからこそ必要な脳トレもやっていこうと思います。

自分の思うままに身体を動かすことが出来るように、運動神経を伸ばしてあげたいと思います。

みんな楽しかったようで、とても元気な気合いの声が聞こえてきた。

組手は形と違って、やっちゃダメなことが少なくて伸び伸び出来るからでしょうか?

みんな生き生きしてる!

おっと!

モップがけが自然発生的に始まりました。

来た時よりも美しく。

こんなことが出来るなんて素晴らしすぎます。

モップがけする先輩たちの姿を見たバンビの後輩たちに自然と受け継がれていくんでしょうね。

良いお手本見せてくれて感激です。

この習慣はぜひ続けてほしいと思います。

※修交会大会の申し込み締め切りました。

※来週から居残り稽古再開します。打ち込みしますので組手好き集合!

2024年6月26日 (水) 夜練35 @小部中学校

こんにちは!

6月大会明けの夜練テーマは基本の見直し。

地味で面白くないと思いますが、形も組手も基本が出来てこそ。

生徒にも伝えましたが、シンドい時ほど自分に厳しく稽古と向き合ってほしい。

空手道を通じて、忍耐力を養ってほしいです。

「諦めない」「粘り強い」「愚直に取り組める」

このような人は将来社会に出た時に、必ず必要とされる人材になります。

一つひとつを意識して丁寧にね。

1・体幹

2・移動式基本

3・組手

【体幹トレーニング】

プランク、バックプランク、V字プランクで105分経過しました。

今日の体幹トレダメだった。

いつもは余裕なのに、この日は踏ん張りきれない人続出でした。

聞いてみたところプールの授業があったとか。

そらシンドいわな。

【移動式基本】

メニューは先週とほぼ同じ。

四股立ちでは、せっかく体幹ストリームがあるので使うことに。

技に合わせて内腿叩いて足を開く意識付けを。

丁寧にパチっと立ち方極めつつスピードも意識したいところです。

1往復して疲れが見え始めた頃にもうひと追い込み。

前方に2つ移動して素早くひとつバック。

これはこの先に学ぶセイエンチンの挙動に向けてのもの。

前後の切り返しでスピード感を表現出来ないと観ていて退屈な形になってしまいます。

初めてなのでこんなものかな。

たとえ四股立ちと言えどもキレは必要です。

下半身強化しつつスピードも追い求めます。

ここは生徒に任せていても意識しにくい部分。

これやればどうなるか、形がどう変化するのか、稽古の意図を説明してヤル気を引き出さないといけません。

四股立ち挙動の中でちょいちょい挟む説明に「身体でまわらない」があります。

身体のどの部位を使えばよりシャープに切り替えせるか思い出しながら、一つひとつ丁寧に稽古してほしいと思います。

疲れてきたところからが本当の稽古に始まり。

ここからどれだけ自分で追い込めるか。

私は手を抜く子より、下手くそでも歯を食いしばってついてくる生徒が大好きです。

生まれたばかりの小鹿のようにプルプル震えながら全力で努力する生徒が何より好きです。

シンドくなったら気合いの声をもう1段階デカくしたら乗り越えれるよ。

そこそこ質の高い移動基本が出来たんとちゃうかな。

【組手】

拳サポすらつけない組手。

ひたすらフットワークでした。

構えを崩さず、膝に溜めも崩してはいけません。

何で構えを崩したらいけないのか?

何で膝の溜めが必要なのか?

大会経験のある生徒ならこの辺はもう十分理解出来ているはず。

でも疲れてくると手が下がってきて、腰も浮いてきます。

フットワークの中でひたすら声かけて、もうひと頑張りさせました。

少々寂しい人数だったこの日の夜練。

プールで体力削られてることもあったので、少人数を2列で行いました。

20メートルくらいかな?

フットワーク。

動かして良いのはズバリ足首だけ。

目線も変えず構えも崩さず、もちろん軸を保ったまま。

暫く繰り返した後、バックステップも同様に。

短い距離で刻み突きを連射です。

1本から2本、3本と続き最後は5本目で残心。

踏み込みと合わせる練習です。

これからの組手フットワークではスピード感と距離を求めていきます。

・ストロークの長さ

・後ろ足の寄せの強さ

・サイドへの切り替えし

躍動感溢れる組手が出来るように。

その中に技を交えていきます。

最後はペアとなり、サイドステップオンリーで誘導と追いかけ。

相手をダマす動きを感覚的に掴む目的と、相手を振り切る瞬発力の重要性を身体で知ってもらうため。

どうすれば相手の裏を取れるか ”普通”にやっても着いてくるんならフェイントが必要だし、なにより一瞬の爆発力ね!

相手を置き去りにするような敏捷性ですね。

ゴールデンエイジ期にどれだけプライオ系やSAQトレ積むかによって、大きく伸びしろが異なります。

おっと!組手では逆に振られても、踏ん張れるだけの体幹力も必要ですね!

プール疲れもありますし今日はここまで。

全員で20時過ぎには稽古を終えました。

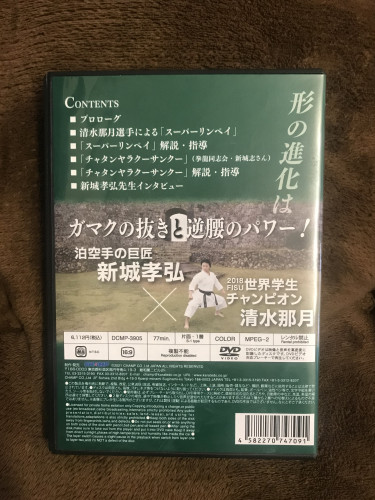

新城 孝弘式 泊手身体操作法 THE 形の真髄 -初めて明かされる ”ガマクの秘密” で清水那月・驚愕の上達!- 2/2

こんにちは!

新城 孝弘先生による形指導、後編に入ります。

レベルが高すぎる内容で決して簡単ではありません。

技を出す瞬間に逆腰。

立ち方が変わる瞬間に逆腰。

コンパクトで高速逆腰を挟むか否かで、形の印象が劇的に変わります。

ペラい形が重みのある形にバージョンアップする感じでした。

4・「チャタンヤラクーサンクー」(拳龍同志会・新城志さん)

5・「チャタンヤラクーサンクー」解説・指導

6・新城 孝弘先生インタビュー

4・「チャタンヤラクーサンクー」(拳龍同志会・新城志さん)

競技で観るチャタンとは似て異なります。

よく観ると古流ともどこか違いが。

至るところで逆腰の使いどころが出てきます。

一瞬のスピード、キレ味が鋭くパワーも伝わってきます。

5・「チャタンヤラクーサンクー」解説・指導

清水選手と新城 志さんが並んで形を打ち、挙動ごとに新城 孝弘先生が指導。

競技で観るチャタンとの違いを記してみます。

(第7挙動)

突いた後、素早く小手受けに入りますが、肘で相手の攻撃を受けます。

伸ばした腕の肘を畳みそのまま受けに転じています。

(第17挙動)

手刀受けで3回前進したあと両手を翻して諸手突きしますが、両拳を引かず突いています。

これは相手に正中線を晒さないため。

晒した時点で相手に攻撃される。

要するに一手遅れるからです。

回し受けの要領で入っています。

余談ですが、四股立ちに入る時の腰の切り方を指導されています。

腰を使わない状態で四股立ちに入っても力が伝わらない。

(四股立ちとなり横肘当ての挙動です)

ここでも逆腰を挟んでいます。

肘で当てる意識ではなく腰で体当たりする感じ。

(第21挙動)

髷隠しの構えからガマクの抜きで中段前蹴りを蹴って戻して、フワッとジャンプします。

ジャンプの際、助走してはダメ。

ほとんどの手技に小さくて素早い逆腰が入ります。

ゆっくりと大きな切り返しで腰の使い方を馴染ませ、稽古を繰り返しどんどん小さくしていく方法がベストかと。

後半良く知るチャタンとはまるで違い覚えるのはパスですが、ガマクの抜きと逆腰に関して、学ぶことが多いDVDと言えます。

形が好きな人、競技空手でもうワンランク高みを目指したい人は、一度観ておいた方が良いんじゃないかな。

(新城 志さんの打つ形、えげつないです)

4方向に猫足立ち手刀受けをする挙動がありますが、方向転換時のスピードの上げ方。

ここは、いろいろな形で方向転換しますが応用が利きます。

膝の抜き(脱力)を使って、移動足を放り投げるイメージかな。

多いに参考になります。

6・新城 孝弘先生インタビュー

Q1・多くの流派を経験したことが指導に活かされていることについて

A1・過去に首里手系・那覇手系・泊手系と学んできたことで、生徒の特長に応じた形をセレクト出来る。

ひとつの組織にしか属していないとそれが出来ない。(流派によって形の種類も限られているし選択肢が少ないケースがある)

剛柔流や松濤館流空手を学んだことが、指導に活きている。

組織化され過ぎていて、ひとつの組織に属しているとメンツが邪魔をして他の道場に稽古出来なくなっていて、技術が伸びない。

(生徒にあった形を選んで指導してあげる事がしにくくなっている)

Q2・競技で勝つ秘訣は?

A2・意識高く稽古することを認識させること。

指導者が決して無理強いすることなく、道場の基本稽古を自分でさせる。

考えて自ら主体性を持ってやるものだよと教えること。

(指示待ちの生徒を作らない)

上手くできない時は聞きに来なさいのスタンスを取っている。

自由に考え自分でさせている。

Q3・沖縄と本土の稽古体系の違いについて

A3・本土の空手は軍隊式で一斉稽古。(体育の授業のような感じ)

沖縄空手は集団稽古は少なく、基本的には個人稽古が大半。

道場での全体稽古は、せいぜい10分程度で後は個人稽古です。

レベルの高い人、中くらいの人、入ったばかりの人が同じ稽古をしても、

レベルの高い人は伸びない。

下の人はついていけない。

中くらいの人は右往左往する。

個々のレベルに合わせた稽古体系を取っている。

沖縄は競技を目指している道場よりも『空手道』を追求している道場の方が多い。

全体稽古は取らず、生徒にあったカリキュラムを組んでいる。

沖縄は競技を追求していないので、自分の都合にあった時間で好きな空手を嗜むというスタンスです。

あくまでも自己鍛錬がメインの生涯空手です。

Q4・日本の形選手が世界で勝ち続けるために必要なことは?

A4・観たところ、腕力に頼っているように感じます。

ロボットのような動きをする選手もいる。

形には空手の動き。身体操作が必要だと思います。

肩を怒らせて、しかめっ面で形を打っていては、観ている側の肩がこる。

もっと脱力して、技の意味を認識した上で身体を使った方が良い。

そういう稽古を取り入れた方が良いんじゃないかな。

(さいごに)

今日稽古した身体使いをヒントにすれば、もっとスムーズに全パワーが出せるようになります。

この学びを競技空手に組み合わせることが出来れば、1ランクも2ランクもより進化します。

決して簡単ではないテクニックですが、知らないよりは知っている方が良いに決まってます。

逆腰の練習は、大きな回転から始めどんどん小さくしていくことが出来れば、競技力が増すと思います。

細かなテクニックに加え、尋常じゃないスピードとパワーです。

全国大会クラスで入賞者を続出しているのも頷けます。

頷けますが、競技志向じゃないところがまた面白いですね。