ブログ

山雅 RMG

こんにちは!

この夏、山雅で爆買いでした。

これ以上道着を増やさないつもりでいましたが、道場で生徒が仕立てしてるのを見てると欲しくてたまらなくなりました。

折角仕立てしますので、大阪のお店に立ち寄り採寸して頂きました。

今回も細部にまで拘った道着で仕上がり具合は完璧!

ざっくりですがイジッたところはこんな感じ。

前身丈+3㎝

脇絞り -2㎝

襟・裾 二重芯

12本ステッチ

ハイウェスト5㎝

ステッチの数をいつもより少しだけ増やし12本、いつもは芯は襟だけでしたが、今回は裾や裾にも。

これで音鳴りは増すんじゃないでしょうか。

また後ろ身丈も羽が作れるように芯を入れました。

もちろん形道着らしく、腕もズボン丈も短めの太めで、ついでに胸と背中にYAMAGAマーク入れときました。

前身丈は被りが出ないよう2㎝短くしたり、スリットの長さも慎重に決めました。

ズボンは、タックも2本ずつ入れサイドステッチに変更しました。

色はほんの少し青味がかった感じでしょうか。

それにしてもお店のお母さんは道着作りのプロ!

完璧な仕上がりで大満足でした。

おっと、綿とポリの混紡生地ですので軽くて乾きは早いと思います。

この冬は山雅RMG一択ですな。

2024年9月10日 (火) 夜練44 @小部中学校

こんにちは!

本日の夜練メニューは前回の進捗が悪く、予定通りに消化出来ませんでしたので続きでした。

ここ最近、組手率が高くなってきています。

回数を重ねる毎に生徒たちの動きも軽やかになり反応も上がってきたように感じます。

”継続は力なり”

1・体幹トレ

2・組手

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・サイドプランクで132分経過です。

せっかくだし組手デーの時は、動きを加えた体幹の方が良いかな。

動きの中で軸を保つようなトレーニングに変え、この後のメニューに僅かでも繋げていきたいな。

【組手】

フットワークです。

どうしても足元に意識が強く働くと構えが崩れるといった具合です。

なかなかいっぺんに複数のことに注意を払うのは難しいですが逆に言えばまだ身体が覚えきっていない、数が足りていないとも言えます。

腕が下がる

肘が伸びている

脇が開く

奥拳の開きを矯正するにはフリスビーを握ってステップ繰り返すと効果があるかも知れませんね。

道具に頼らずとも意識ひとつの気もしますが。

引きつけやジャンプ系をそこそこの量繰り返しました。

幸い冷房も扇風機もありますし夜練だと一時の暑さもありません。

組手で追い込んでもぶっ倒れることもありません。

体力も必要になってくるし、心肺機能も上げないといけませんのでステップに時間を割きました。

ここ最近の定番、

その場ステップ・前後フットワーク・サイドステップ・高速ステップ・スイッチ・ランダム

1クール4分30秒を2セット

なかなかハードだったと思いますが、動けるようになってきました。

しんどい練習の中でも注意が必要なのは、腰の高さと構えを崩さないこと。

愚直に同じことを繰り返したあとは、新メニュー投下。

4人(3人)組となり反応練習。

とにかく、組手はスピードと反射神経を上げないと勝負になりません。

意識を研ぎすませ集中力を高めれば、動きが変わる。

それを強く感じた夜練でした。

集中力が持続した状態で、反応練習やってみたらどの生徒も速射出来ていた。

正直これは驚きでした。

3年生4年生向けのメニューのつもりでしたが、がっつり集中した状態で今まで見たことの無い反応を見せてくれた生徒がいました。

今日やった反応練習は3人の台がランダムで一歩踏み込み、そこに反応して刻み突きを出す練習でした。

もちろん、誰がどのタイミングで一歩前に出てくるか分かりません。

2人同時なら2本突く。

そんなルールで行いました。

これは相手の動き出しに反応して極める『後の先』

予め意図を説明して練習スタートしますので、出来ないながらも真剣です。

素早く反応する意識。

意識が高くないとただの、刻み突きの練習に成り下がってしまいます。

今日はそんな練習じゃありませんので、反応速度を上げる事が目的と意図を明確に説明しました。

鍛えていることが何なのか理解出来ると意識が変わります。

意識が変わると取り組み方も変わってきます。

まだやり始めたばかりですが、一定のカタチになるまで続けることも重要だと感じています。

体育館のラインを使ってやりましたが、ラダーを使った方が良いかな。

一歩踏み出したかどうかが分かりにくい場面が多かった。

ラダーだと枠の中に足を踏み入れるので明確です。

神経系トレで、自分の思い通りに身体を操れるようにしてあげたいと思います。

4人打ち込みのあとは、想定練習。

少しずつ実践を想定したメニューにフェーズが変わったゆり道場。

大会を経て次、勝つために取り組まないといけない事、敗因を分析して短所を補っていくしかありません。

大会に果敢に挑戦する生徒が増えたこともあり、私自身その子達に勝ちに繋がる練習を考え提供していく事にマインドが変化してきました。

ここ最近、刻み突きの量が多い。

スピード勝負の場合、やはり刻みが最速ですので。

今日は、その刻みを活かすための入り方を練習しました。

大事なのはフェイントをフェイントで終わらせないこと。

そんな練習をひたすら2種類繰り返しました。

残り時間7分余ったので、リクエストを受け中段スピード対決。

これかなり久々だったような気がします。

私の手の平に向かって、どちらの突きが速かったかを競う対決です。

6名の生徒で勝ち残り戦。

最速王は4年生S君でした。

これ案外盛り上がんねんな!

2024年9月7日 (土)道場稽古117

こんにちは!

7日の土曜日は夜に予定が入っていたので、今日中に仕上げないといけない空手関係の事務仕事を早朝から着手。

今後増えてくるであろう業務内容につきフォーマットの作成から着手したこともあり、稽古前ギリギリまで時間がかかりました。

なんとか第一段階クリアです。

今日は今日で、このブログ更新、神戸市大会の手続き、お祭りの準備、次の夜練メニュー、審査会の集計、送って頂いた修交会大会の動画コメントとやる事が山積みです。

頑張れオレ

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹トレ

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹トレ

7・固定式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

1年続けてきた生徒は動きが空手らしくなってきました。

幼児のうちは難しく捉えず伸び伸び楽しむのが上達の秘訣なんだろうな。

動きを観てると空手を楽しんでるのが伝わる。

【体幹トレーニング】

V字プランク・サイドプランク・バックフルアップで165分経過しました。

稽古の中で身体を支えられるだけの筋力をつけ、体幹トレで軸を作ります。

汗で滑って体幹キープするのもひと苦労ですが。

【固定式基本】

基本の大事さに1部も2部も関係ありませんが、バンビ生はとにかく基本が大事です。

基本が出来ていないと始まりません。

あとあと苦労しないよう、今しっかり基本を身体に浸透させなければいけません。

突き方や受け方のポイントを毎回同じこと説明してますが、暗記するくらいにまで良く聞いて出来るようになってほしいと思います。

今日だけで突きを何本突いたかな?

100本近くやったと思います。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いのあと、おへその高さに手のひらを置き膝タッチ。

正面蹴りに入る前段階の練習です。

しっかり抱える意識づけ。

その後、平行立ちの状態から左右正面蹴り、基立ちとなり正面蹴りでした。

正面蹴りの基本を学んだあと、根性練習に移ります。

生徒にとっては恐怖の時間かも知れません、、

美しい四股立ちを身体で覚えるための試練です。

壁際に一列に並び背中とお尻、踵をピッタリくっつけて四股立ちの練習。

落とし具合は、幼児には説明が難しかったかも分かりませんが、基立ちをベースに四股立ちの作り方を説明しました。

狭すぎるとカエルの足みたいになるし、頑張って広げ過ぎると腰を落とすことが出来ません。

目安は膝頭と足首が垂直になる感じ。

高さは深すぎず浅すぎず。

四股立ちの感覚が残ってるうちに、四股立ち突きに入りました。

しんどくても腰を上げてはダメ。

粘り強くね!

【形】

四の形、順番を良い感じで覚えてきたので上手く回るコツを思い出しながら練習を繰り返しました。

意図を理解してなんとかその通り頑張ろうとする姿が微笑ましいですね。

何度か全員で合わせた後、グループ分けを行いました。

一部の生徒と十二の形に移りました。

焦らずゆっくり覚えていけば良いんじゃないかな。

力強い十二の形が、垂水区大会までに打てるようにしたいかな。

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

拳立ての効果が出てきたと感じていましたが、今日の稽古中に親指の締めが足りないことを指摘された生徒が居てます。

心あたりがある生徒はしっかり注意して。

目的は拳固め。

この時間グッと拳を固めて事を意識してほしいと思います。

稽古中、無意識でも握れているようにね。

審査会も近づいて来てるのでしっかりと。

【体幹トレーニング】

途中急に思い出した。

毎回3分やるのに計算が合ってませんでした、、

なので今日は1分増やして帳尻合わせでした。

レッグレイズ・足刀蹴り・プランク・V字プランクで306分経過です。

汗ダラダラ流して必死に1分間耐える姿を観てると成長を感じます。

開設当初から来てくれている生徒の中には当時、幼稚園を卒園する前だった子達も。

歯を食いしばってメチャクチャ頑張ってます。

足刀蹴りはスピーディに押し込むと同時に強い引きつけが必要です。

その上で体幹使ってピタっと止まる感覚を養うこと。

レッグレイズは3秒かけて足を垂直に持ち上げ、3秒かけて床スレスレに降ろします。

ついでにおへそ見ながらやると相当キツいトレーニングになるよ。

ホントに皆ひたむきに頑張ってる!

【固定式基本】

級ごとに分かれて基本審査の練習を行いました。

白・オレンジ・青の生徒は今日やったことと全く同じことを当日行います。

基本審査の中で指導者が注視するポイントも伝えました。

形にも基本にも共通することとして捉えておいてください。

(撮影した写真で気づきましたが、青帯前列の生徒で四股立ち演武線を間違っていた生徒が居てます)

01・突きの位置(上段と中段の違い)

02・正確な受け方

03・運足

04・演武線(四股立ち移動)

05・猫足立ち(前足の位置、軸の位置)

06・四股立ち(正しい幅の求め方、腰の位置)

07・正面蹴り(軸足を緩めず頭の高さを変えない)

08・正面蹴り(腰の押し込み)

09・息吹(不自然な息吹はNG、口を薄く開き呼吸が漏れる程度ならOK)

10・誇張(胸を叩かず引き手で道着を擦る)

11・競技とは異なりリズムに変化をつけない(一つひとつを正確に)

【形】

受審級に必要な形の練習でした。

平安四段は打ってきた数が他の平安形と比べ少ないこともあり、ところどころ修正が必要でした。

平安形には似て異なる払いと打ちがありますので、指導していかないといけません。

平安四段では横払いとなり鼻の高さでないといけません。

小手受けと手刀受けの区別も使い分け出来ないといけません。

蹴ったあとの掬い受けの高さ、掬い受けからの連続挙動下段払いの位置、中段横受けの前に裏打ちが必要なことにも触れています。

膝当ての時は足首は伸ばしておこう。

最後の波足は踵から入り猫足立ちとなること。

とにかく基本に忠実に。

丁度1年前、喜友名先生のセミナーに同行させてもらいましたがスランプに陥った時、立ち戻るのは "基本" と仰っていました。

変な癖をつけず正確な基本を身につけよう。

受審級のことで分からないことがあればいつでも聞きに来てね。

【組手】

ここ最近夜練は組手基本が多いです。

夜練で取り入れたメニューを土曜稽古に逆輸入してる感じ。

夜練組が土曜稽古を引っ張っていく感じにシフトしていく感じになるかな。

何やるか分かるはずだから、率先して動いて初めての生徒達に見本を示したりと行動に移してほしいな。

この日はフットワークで足腰の強化。

リズム感とスピードに乗った中から技を出す練習でした。

この時間はスピードを意識してほしい。

前に詰める時、間を切る時にこれは展開の中でしょっちゅう出てきます。

練習を練習で終わらさず、試合に活かす意識で練習に励んでほしいかな。

その意識が芽生えた人は、目の色が変わったり取組み方に変化が生じると思います。

下半身強化を終え、次は刻み突きでした。

今日はこれ1本でいこうかと思うくらいでした。

学年別に3グループに分かれて打ち込み。

打ち込みですが、頭を使って練習しないと意味の無い練習になりかねません。

低学年のうちはまだ良いとして、3,4年生ともなると経験年数もそれなりになってきますので、場合によっては試合で大負けしてしまいます。

そうならないためにも、自ら思考し行動(練習)に移す必要がありますので、組手の時間に入る前にそれを問いました。

相手をイメージする。

自分の距離を知っておく。

技に移るタイミングを探る。

相手の気が張った時に技は出さない。

相手を崩した瞬間を狙う。

プレスをかけ相手が入ってきた瞬間を捕える。

この前提条件の中で、創意工夫の中で駆け引きし刻み突きを打ちます。

それなりに時間をかけて一本いっぽんを丁寧に打ちます。

試合で使えないと意味がありませんので、自分の駆け引きのスタイルと作っていきます。

いくつかある崩し方を示し、練習に移りました。

大事なのはフェイントをフェイントで終わらせないこと。

この意味が分かるかどうかが重要です。

せっかくフェイントに引っかかった(相手が居ついた時)のに、またいちからステップ踏んでいたらダメ。

そこを見定めないといけません。

引っかからなければまた崩しの仕掛けを作り、居ついたら間髪入れずに刻み突き。

どこで瞬間技に入るか。

このあたりの空手脳が必要になってきます。

フェイントの練習を何種類も時間をかけてやってきたと思います。

家でもどこでもイメージトレーニングは出来ますので、神戸市出場者は意識を上げておこう。

ゴールデンエイジ期に神経系たくさんこなしてたら、動きたい通りに瞬時に身体を動かすことが出来ます。

一般的に小学校卒業まで伸びると言われています。

まだ間に合います。

組手頑張りたい生徒は、ラダーやコーディネーション、ジャンプ系を自主的に取り入れてみてね。

早めに道場入りしてラダーやハードル、チューブなんかを自由に使ってもらっても良いよ。

残り時間10分を使って中段突きも行いました。

これも相手を想定しながら、むやみに打ちません。

前にプレスかけバックステップ。下がったところを相手が追ってきたら、その瞬間狙う。

バックステップで追ってこなければ、そのまま前で中段突き。

これも空手脳が必要です。

ただただステップ踏むのではなく、自分の動きに対して相手がどんな動きをするのか。

その動きを観察して次に出す自分の技を決めていきます。

この辺の駆け引きが空手の醍醐味。

仕掛けた罠に相手がはまれば、思い通りに技を極めることが出来るでしょう。

組手基本と平行しながら、戦略的なことも取り入れていきます。

割り合いは組手基本の方を高めに設定し、駆け引き練習も並行して進めていきたいと思います。

さぁ!来週は合同練習!

2部の生徒は1部の面倒を見るように。

稽古終わりに伝えたとおり、バンビの生徒は良くも悪くも先輩の背中を観て学びます。

しっかり上級生らしい姿を見せてほしいと思います。

保護者の方へ

来週の合同練習は駐車場の数が不足すると思います。

歩いてこれる方、相乗りが可能な方はご協力お願いします。

まだ確定ではありませんが、

今後2部の開始時間を15分程度後ろ倒しすることを検討しています。(1部と2部の車の入れ替え時間に充てます)

もしくは他クラブさんに掛け合い、駐車スペースを分け合うことを提案してみることも検討しています。

(空手部同士なら縦列駐車可能になりますので台数増やせるかもしれません)

どちらの案が良いかご意見お聞かせください。

2024年9月3日 (火) 夜練43 @小部中学校

こんにちは!

大会明け一発目の夜練。

生徒達は土日稽古と大会、一日おいてまた夜練と空手三昧の日々。

まっさらだった生徒たちがどんどん逞しく成長していく姿を直ぐそばで観ていると感慨深いものがあります。

バンビたちと空手している時間はもう一度子育てしてる不思議な感じだし。

コツコツと積み重ねてきたことが、少しずつ競技空手で実を結んできました。

生徒たちに対して願うことは、どんなことでも良いので夢中になれる何かを見つけてほしいということ。

私の場合はこの空手教室。

自由に使える時間の大半を費やしているといって過言ではありません。

先日、眠い目をこすりながら作り上げた新しいチラシがもうすぐ届きます。

桜の宮まつりに間に合わせるため、最後怒涛の追い込みで仕上げました。

体験コーナーに来てくれた人たちに配る気満々でいてます。

中旬には県大会が控えていますし、神戸市大会の準備も当番で当たっています。

慣れない作業をしながらお祭りの段取りも考えていかないといけませんし、月末には審査も控えています。

ブログのストックもだし、振り返れば教室の無い日も空手ばっかりの日常を送っています。

退屈な毎日を過ごすよりも忙しいくらいが自分には丁度良い感じです。

有難いことに自分について来てくれる生徒がいる事で、毎日がとても充実しています。

感謝しかありません。

脳みそフル回転して、理想に近づけるよう頑張って生徒に還元したいと思います。

1・体幹トレ

2・組手

【体幹トレーニング】

久々バックプランクの登場。

特に意味はありませんが。

プランク・バックプランク・V字プランクで129分経過しました。

汗で滑って体幹どころじゃなかったかな。

動きを加えた体幹トレの方が夏場は良いのかも知れません。

【組手】

2時間の枠の中で組手に絞って稽古しました。(体幹はするが)

体育館の中をダッシュ・抱え込みジャンプ・アンクルジャンプ・カエル飛びジャンプの後は、

フットワークしてバックステップしてサイドランでした。

2列で軽くアップし、今度は組手のフットワーク。

フットワークもまだまだ基本を固める段階。

構えは下がるし、

腰は浮いてくるし、

相手から目を離すし、

脇は開くし、

まだまだです。

ステップ・前後フットワーク・横のステップ・高速ステップ・ランダムに加え、逆体バージョンも投入しました。

5,6本はやったかな。

逆体もいれるとこの倍かな。

徹底的に構えを矯正しないと、試合に出てやられるのは自分です。

何で前拳上げるの?

なんで踵浮かすの?

なんで奥拳は胸の前なの?

腰が浮いたらどうなるの?

口を酸っぱくして言ってますが各人それぞれ癖をお持ちです。

意識ひとつ、思考するだけで動きに変化が生じますが、まだまだ同じ指摘を繰り返します。

フットワークして、基本技に移りました。

刻み突き・中段逆突き・逆突き上段の3つ。

刻みと中段はフォームについておさらい。

生徒とのやりとりで理解を深める方法を取りました。

逆上の入り方。

2種類やって見せ、それぞれ感じたことを話してもらいました。

まず後ろ足で始動してみせ、意見を聞いてみたところ。

「技を出そうとする瞬間が分かる」

と答えた生徒がいてました。

正解です。

勢いよく後ろ足で踏み込んで入ると「おこり」が生まれます。

これをモーションと表現することが一般的です。

相手にバレないように突かないといけないのに、後ろ足始動だと一度沈んで入るので、ここで気配を感じられます。

後ろ足で床を蹴る → 身体が一旦沈む →モーションが生まれる → 身体が浮く →バレる

これがダメなパターン。

正解は、

前足の膝を抜く → 前方への推進力が働く → 床を蹴らないのでムダな力みが生まれない → ノーモションで入れる → 相手にバレにくい

このように突きます。

力むと前膝が抜けないので、距離も出ません。

いつの間にか間合いに入られてた。

そんなのが理想です。

基本のあとは、フェイントです。

技に移行して良い時。

技に移行してもムダな時。

この説明に時間を割きました。

相手が自分の動きについてこれてる時、要するに反応出来ている時は技は極まりせん。

バックステップで距離を保たれるか、前で合わそうとしてきます。

打って良い瞬間は相手が反応出来ていない瞬間のみ。

これを出入りはプレス、フェイントを使って崩します。

プレスした時の相手の反応を観察する。

キープしたり出鼻に合わそうとしていると感じたら崩し切れていません。

崩す方法を5種類ほど試しました。

プレッシャーかけて相手が居ついた瞬間が狙いどころ。

これを駆け引き使って、タイミングを見定めます。

今日の説明で、

①間合いを使って何をしてるか、

②あの時間何をしないといけないか。

③相手がどうなれば崩したと言えるか

十分伝わったと思います。

これまでは、如何に相手の懐に侵入することに注力してきましたが、相手の気が張った状態だとなかなか技は極まりません。

それとタイミングを外して入る刻み突きを今日初めて練習しました。

これまで稽古した刻み突きに似ていますが、入るタイミングが普通ではありません。

異なるリズムで入るからこそ、相手は意表を突かれます。

時間が無くて出来ませんでしたが、中段に入ると見せながらの刻み突き。

いつだったか大原夜練でやってたかな。

タイムオーバーだったので次の機会にでも。

これもシンプルな技ですが、仕掛けが必要です。

如何に相手の意識に中段突きを植え込んでおくかがポイント。

中段狙うモーションを撒き餌にして、イメージを摺り込んでおき実際は切り返しで刻み突きです。

リズムだったりタイミングを崩したり変えたりして、相手が嫌がることを積極的に仕掛けてイニシアチブを握る。

嫌がることをしてナンボ。

仕掛けて探って、相手が反応してくるか、はたまた居ついてしまうか、プレスやフェイントを駆使して観察します。

技を出すのは、相手が居ついた瞬間ね!

ガムシャラな組手も粗々しくて面白いですが、クレバーに戦える選手の方が勝ち残ると思います。

トーナメント戦なので省エネで切り抜ける方があとあとの影響が小さくて済みます。

動きの中で相手の癖を見抜けるようになったら、更に勝率は増すよ。

このあたりは荒賀選手の書籍でタイプ別の試合運びでたくさん参考事例が載っています。

運動神経だけでは補えない頭脳を使った試合運びが出来るよう、そんなメニューを考えていきたいと思う。

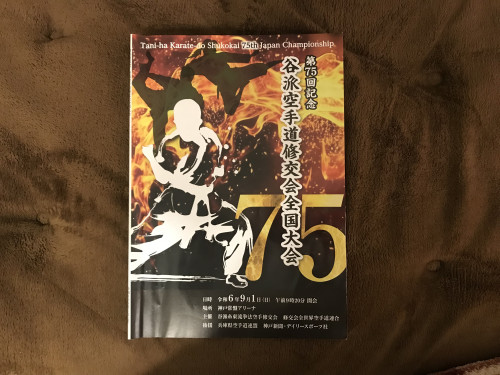

2024年9月1日(日)第75回谷派空手道修交会 全国大会 @常盤アリーナ

こんにちは!

本日は会派の大会でした。

道場を開設して以来3年連続の挑戦です。

今年は台風の影響で開催そのものが危ぶまれましたが無事行われました。

選手たちの普段の頑張りを発揮する舞台です。

この一週間、稽古日に直撃してしまうんじゃないかとヒヤヒヤの連続でした。

簡単に中止したくありませんし、その反面台風の中、強行するのもなんか違う気がしていました。

安全は何よりも最優先しなければいけません。

当日私は審判で大会参加でした。

本当はスタンドで生徒の試合をたくさん観たいのですが、きっと許されないことでしょう。

第1コートに割り振りされていましたが、急遽第3コートに派遣。

審判の数もギリギリで運営のようでした。

なかなか人員の確保も難しいようですね。

出てくる選手はなかなかの実力者揃い。

学年が高くなればなる程ひとつ勝つのも容易ではありません。

形競技では道場で繰り返し練習してきたことを発揮していた生徒の姿を観ることが出来ました。

残念ながら勝利とはいきませんでしたが、道場でやってきたことが忠実に再現出来ていました。

ベストは尽くせたと言えます。

普段通り力を発揮した上での敗戦でしたので、相手の方が一枚も二枚も上手だと素直に納得がいったと思います。

肝心なのはここ。

普段通り出来たかです。

一発勝負の世界で自分の持てる力を発揮出来れば、勝っても負けても悔いを残すことはありません。

負けた後もその場に残り、勝ち進む選手の試合をじっと観ていました。

私が大会参加を促す理由はここにあります。

日々の稽古で力をつけ、腕試しする。

試合とは、読んで字のごとく試し合いをする場です。

どこまで自分の力が通用するか分かったら、努力の仕方が変わってくることでしょう。

人間いくつになっても成長する気持ちを失ってはいけません。

昨日よりも少しでも成長していたいと願う気持ちを忘れずに。

大会は努力する気持ちを思い出させてくれます。

前に踏み出す勇気を持つことで自分の経験値を上げ、人間力を高めていってほしい。

道場の中で私が何度も言うよりも、試合の中で自分で考えて動く方が何倍も理解が増すはずです。

なんで技が極まらないのか。

なんで負けてしまったのか。

そう感じたなら分析すること。

撮ってもらった動画を改めて観て、分析して対策を練る。

対策を道場で繰り返し試してみる。

勝っても負けてもムダなことなんてありません。

負けた経験をムダにせず今後の成長に繋げる材料にすること。

勝った負けたで終わらせず、自分のアカンかったところを分析する。

この意識が芽生えた人は化ける。

幸い保護者の方からたくさん動画を送ってもらってます。

これを生徒自らが自主的に確認するようになったら、凄い道場になりそうです。

少し話が逸れましたので大会に戻します。

思い切って挑戦した大会で2つ勝てたSちゃん。

前日の稽古で指導したことを彼女も忠実に再現してくれていました。

普段よりも大きな気合いの声も出ていたし、2試合目、3試合目は別人のようでした。

大会はひとつ勝てたことで、人をここまで変えてくれます。

小さな自信の積み重ね。

生徒には迷ったら一歩前に出る勇気を持ち続けてほしい。

勇気を出せば、勝ち負けよりももっと大事な何かを得ることが出来ます。

厳しい戦いが続く中、2年生のYちゃんがやってくれました。

普段ほんわかしてて道場でも前に出てくるタイプじゃありませんが、新しく習ったことはクールな顔して誰よりも先に出来てしまいます。

ポテンシャルが高いんでしょうね。

もっともっと大きく成長していってほしいな。

後から知ったのですが、優勝決めてくれていました。

来月、神戸市大会ありますしこの勢いで、次も上位に食い込めるように成長させていかないといけません。

考えに考えて成長プログラム組みたいと思います。

今日結果が出なかった生徒も、報われるその日まで腐ることなく努力を重ねていってほしいと思います。

最後に。

生徒達が日々の力を発揮する舞台がある事は何も当然のことではありません。

開催の裏側には運営してくださる方や審判の先生方にコート役員さん。

そして送り迎えしてくださる父兄の協力があり成り立っています。

決して当たり前と思わずに、

稽古する場所、切磋琢磨する仲間の存在、力試し出来る環境に感謝して日々精進してほしいと思います。