ブログ

2024年6月11日 (月) 夜練33 @小部中学校

こんにちは!

ここ最近、夜練パターンが確立されてきた感じです。

個別に回る時間が取れるので何かしら上達して終えることが出来ていると思います。

何よりも通う生徒の意識が高まっていることが最大の要因ですが。

1・体幹

2・形

【体幹トレーニング】

久々登場のバックプランクでした。

あとプランクとバックフルアップで99分経過しました。

それにしても3分間余裕で出来るようになってきた。

しっかり身体を支えられるようになってきてるって事。

知らん間に力がついて来てますね!

【形】

ちゃんと自主練出来る夜練メンバーたち。

課題克服しようと弱点を意識して練習出来ています。

広い道場をふざけることなく真剣に頑張ってる。

上達したい!って感じが伝わってくるので、一緒に空手しててホントに楽しい。

凄く充実してます。

強化するポイントは一人ひとり異なりますので、黙々と稽古出来るようになってきたので良い感じで指導に熱が入る。

本気には本気で返してくれるので、やりがいを感じる。

何とか結果を残させてあげたいと強く想ってます。

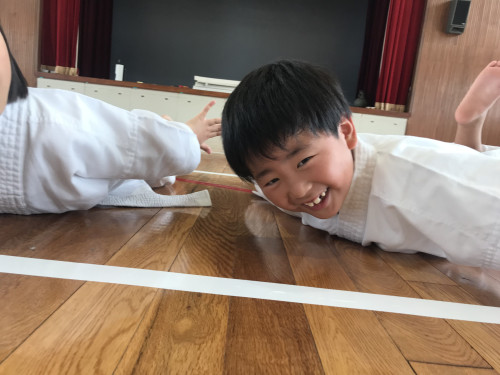

平安二段、前回の課題のおさらいをする2年生H君。

下半身と上半身のタイミングを合わす練習を何度も繰り返していました。

一発で深い猫足立ちを取り、打ち落としと引き手をバシッと極める挙動ですが、今回はアプローチを変えて指導してみました。

まず下半身の極めと深さを出す練習でした。

パーツの練習でスピードに変化が現れだしたタイミングで、私が後ろから両手を握り操作します。

どれくらい速く動かせば良いのか身体で感じてもらう方法を取りました。

何度やったでしょうか。手と足の感覚がだんだん合ってきたところで、今度は打ち落としの強さを上げる練習に移ることに。

ミットは持って来てませんでしたが、私の手の平に肩の高さで強いゲンコツを打ち落とす練習でした。

形っていっぺんに手と足を器用に扱わなくてはいけません。

大概のパターンですが、ひとつの事を意識すれば別の部分が出来なくなるものです。

今日はこの方法で、タイミングが一致したし立ち方に深みが出てきました。

幸いにも鏡がありますので、四股立ちの深さについても理想と現実を知ってもらいました。

理想的な姿をインプット出来たので、どの程度落とせば良いか身体で伝わったはずです。

多分しんどかったと思う。しんどいくらいが理想とする四股立ちの深さだということね。

逆に言い換えれば、しんどくない四股立ちしとったらそれではダメってことやで。

1時間ミッチリ形練したあと、北区大会でファミリー形に挑戦するH家にみんなの前で平安二段を打ってもらいました。

エントリー後、毎週のように来てくれるH家の3人。

今日は過去最高にタイミング揃ってました!

親子でひとつの事に取り組む姿って観ていて美しいですね!

最後は全員で本番さながらの形を1本打ち稽古を終えました。

2024年6月8日 (土)道場稽古105

こんにちは!

そろそろ梅雨入りでしょうか。

どんより曇った空に体育館の中はムシムシした感じ。

冷房つけると快適です。

小まめな水分補給を挟み生徒の体調管理していかないといけません。

おっと!

新たに1年生の男の子が仲間に加わりました!

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・アジリティ

03・体幹

04・固定式基本

05・形

-モンキークラス-

06・体幹

07・ルーティーントレーニング

08・固定式基本

09・形

10・組手

11・居残り稽古

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ジョグ、バックラン、サイドステップ、アンクルジャンプ、抱え込みジャンプ、足上げ、うつ伏せダッシュ、仰向けダッシュ

元気いっぱいで走り回ってます!

【アジリティトレーニング】

瞬発力・反応力・判断力これらを遊びの中で鍛えていきます。

いろんな手法がありますが、本日は久々に十字ランダムでした。

東西南北に4色マーカーを配置し、指示された色に素早くタッチ!

単純なゲームですが、赤なら青・緑なら黄と反対の色をタッチするルールとするだけで脳トレにもなりますね!

このクラスは遊びの中で空手に必要なスキルをつけていき運動神経を刺激していきたいと思います。

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップでした。

空手教室に通ってるのに、動かずにジッと我慢する練習毎回欠かさずするとは思わなかったことでしょう。

”継続は力なり”

何事も続けないと力はつきませんのでね。

これで129分経過しました。

【固定式基本】

引き手・突き・中段横受けの3つでした。

手技を放つ際、反対側の手は必ず引き手を取りますので実はとても大事な技です。

両手で強く引き手を取る感覚を身体に染み込ませ、突きに移りました。

突きの練習では、左右どちらの手で突いても同じ位置(身体の中心)を狙います。

身体の中心ラインを『正中線』と呼び、高さは『鳩尾』の高さです。

鳩尾または水月と呼んでいます。

最後は中段横受け。

準備動作と受けを2挙動に分けて指導しています。

準備動作では胸の前でバッテンを作り中段横受けをだします。

【形】

新入会生も入ってきましたので基本にかける時間はまた増えますが、形も間隔を空けると忘れてしまってはダメですのでR君には見学してもらい四の形を頑張りました。

全体で四の形を合わせながら、形を覚えているかチェック。

あやふやなところを個別で指導するスタイルでした。

引き手を強く取る感覚が掴めなかったり、順番がまだ覚えきれていなかったりといった感じです。

今日驚いたのは、幼児のK君。

『前足を軽く曲げて後ろ足はピーンと伸ばすよ』

聞いたばかりのことを理解し形の中で表現することは簡単ではありません。

しかも幼稚園児でです。

そういえば十二の形もスタートしてました。

この春に1年生になったMちゃんもキレがありますし、持ち味伸ばしてあげたいと思います。

常に肩幅で動くことを意識して、この調子で頑張ってほしいな。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

保護者の方と用事がありましたので、ストップウォッチをS君に任せて体幹トレ3分間しておいてもらいました。

体幹が終わった頃に用事が済みましたので何やったか分かりませんが269分経過しました。

【ルーティーントレーニング】

拳立て忘れていましたが、手と足の瞬発力は磨いています。

腰のキレを養うお尻歩きも。

手技のスピードもっともっと磨きたいな。

【固定式基本】

集中力を高めて短時間で切り上げています。

短時間とはいえ基本を疎かにしているわけではありません。

ここ最近、良い集中力を見せてくれるようになりました。

うんちくが始まると、上の空でボーっとし始める生徒もチラホラ居ましたがここ最近それがありません。

ちゃんと聞けば意味が分かるし、

意味が分かれば身体で表現出来るようになります。

聞いてくれるようになったのが最大の収穫。

しんどい基本も短い時間、全力で頑張ってくれるようになりました。

これはすごく嬉しい!

四股立ち・斜角突きで下半身を鍛えました。

「しっかりとした土台がないと安定した強い技は出せない」が私の持論です。

美しい形を打てるようになるには、しんどい基本稽古を乗り越えてこそ。

自分に負けないようにね。

【形】

お喋りや集中力を欠くようなことが減ってきた。

強く注意したからでしょうか。

一生懸命に頑張れる生徒が増えてきています。

ざっと40分かな。

グルグル回りながら、個別指導しました。

最近はずっとこのスタイル。

ちょっとでも生徒が成長してくれたらと思ってやってます。

大会まであと1週間あります。

どれだけ空手に向き合えるか。

大会に出場すると決めた以上、当日まで懸命に努力を重ねてほしいと思います。

勝っても負けても悔いだけは残さないように、しっかり準備してほしいと思います。

【組手】

ペアになり技の確認です。

本来なら試合形式を増やすタイミングともいえますが、副審に取ってもらえるキレイな技を学ぶべく基本に立ち返りました。

ペア相手(台になる人)も軽いフットワークの中でタメは作っておくこと。

棒立ちで突っ立っててもダメ。

下半身に負荷をかけ筋力をつける目的も含んでいます。

後方の副審に長い突きを見せないと旗は上がりませんので、そこを意識して行いました。

刻み突き・中段突き・上上ワンツー

突いたあとの引きが甘かったり、真っ直ぐに引いていなかったりとまだまだ基本が基本通り出来ていないことがあります。

自分の突きが届く間合いを知ることもこの練習の中で見つけないといけません。

リーチの長さ、踏み込みの強さ、技に移行するタイミング(センス)なんかは人それぞれで決して同じではありません。

打ち込みで大事なのは、いろんな距離やリズムで試すこと。

技の精度を高める意識は当然のことながら、この辺を自ら研究出来る生徒が伸びていきます。

打ち込みを単なる打ち込みで終わらせないこと。

”自分の間合い” を掴んでほしい。

基本的な技を出せるようになるまで、この練習を繰り返していきたいと思います。

北区大会以降は、下半期の大会に向けチューブも取り入れます。

強い足腰を作って出入りの速い組手が出来るように頑張っていきます。

形も組手もどっちもこなして空手です。

もちろんゆり道場も2部練では組手の稽古を行いますので防具を揃えて頂く必要がございますので、お持ちでない方は準備しておいてください。

【居残り稽古】

3名の生徒と形しました。

ひとつ勝つ事も容易ではありませんが、大会に向け懸命に努力しています。

40分程度の時間を順番にチェックしました。

随分と教えが浸透してきており、形の中で意識出来るようになっています。

この日教えた事ってコツの部分ばかりでしたが、基本をしっかり押さえた上でのこと。

・立ち方の幅(肩幅ね)

・中段受け(肘と腹の間は拳ひとつ分)

・前膝の倒れ(壁を作る意識)

形は仮想の敵との攻防をしっかりイメージすること。

イメージ出来たら動きや技の強さが変わってくると思います。

観てる人にそれらが伝わるような形を打とう!

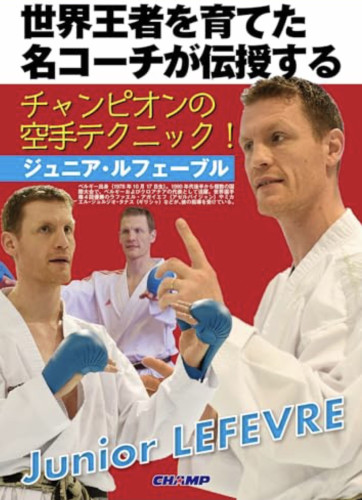

世界王者を育てた名コーチが伝授する チャンピオンの空手テクニック! ジュニア・ルフェーブル

こんにちは!

書籍のご紹介2冊目はこちら。

東京オリンピック男子組手75㌔級 銀メダリストのラファエル アガイエフ選手や、DVDでも触れたことのあるギリシャのタナス選手を育てあげたジュニア ルフェーブル先生が、2017年に大阪、2018年は東京と静岡で。また母国ベルギーで高松中央高校の崎山 幸一監督を招待し開催されたセミナーの様子を一冊に纏めた内容となっておりとても読みやすくなっています。

さてセミナーの内容の方ですが、東京は初級向け・静岡は中級向け・大阪は上級者向け・ベルギーでは互いの理論をぶつけ合うセミナーとなっています。

DVDもそれぞれ発売されていて私は、大阪と静岡の2本持っています。

今は他に書いてる途中のブログが残ってますので順番待ち状態です。

【東京セミナー】

リラックスした状態で拳から先に突く動き方や反応ゲームなんかです。

また面白いのがカウンター狙いの相手に対しての入り方の紹介。

サイドステップを使い下から斜め上の軌道で出す刻み突きを説明されています。

他にもフットワークの重心移動やノンストップ連続技のバリエーション等を紹介されています。

【静岡セミナー】

・相手に反応させない入り方

・連続技の感覚を養うペアゲーム

・投げ

・集中力と反応力を磨くコンビネーションの練習

・コーチに指示された手足を使って連続技を出す練習

後ろ重心から前膝の抜きを使って間を詰め腰の回転をスムーズに連動させています。

区切らないで一連の動作とさせることがポイントだと指導されています。

3人で行う練習方法なんかも。

【大阪セミナー】

ナショナルチームから荒賀選手・篠原選手らが参加し2017年5月に浪速高校で行われました。

・中段突きでの腰と膝の使い方

・弓矢のような突き

・攻守の切り替え

・真横に移動

・アガイエフの蹴り

・相手の構えにぶつからない蹴り

・裏回しへのフェイント

・ノンストップの攻撃から間合いを制す

左右両構え、サイドからの攻撃、Xの組手、ノーモーション且つディフェンスしながらの蹴り。

海外の空手には固定観念を覆されます。

最先端の理論と指導法で参加者を魅了します。

【ベルギー編】

2018年4月に崎山 幸一監督を招いて開かれたセミナーの様子です。

場所はルフェーブル道場。世界12か国から50名が集まりました。

アガイエフ選手のYou Tubeを好んで観ますがルフェーブル道場だったとはこの書籍で初めて知りました。

セミナーではルフェーブル、崎山両講師が交互に指導し、それぞれの理論が紹介されます。

興味深いのは、組手に対する根本的な考え方はヨーロッパ式と日本式は驚くことに同じであったが、アプローチの仕方が異なること。

構え方・重心移動・間合いの概念をルフェーブル式・崎山式とで比較した内容になっています。

理論的な内容なので指導者向けではないでしょうか。

2024年6月4日 (月) 夜練32 @小部中学校

こんにちは!

今日の夜練、過去最高人数ちゃうかな?

10名集まってくれました。

ひたすら形!

黙々と形!

各自、意識高く形の練習頑張っていました。

最近の夜練、凄く良い雰囲気で稽古出来ています。

何というか、上手くなりたい!

って気持ちが伝わってきます。

練習しててホントに楽しい。

目的が一緒なので、やりがい感じてます。

1・体幹

2・形

【体幹トレーニング】

全員で片足逆突きを3分間行い、その間体幹ストリームを順番にローテーションしています。

これで96分経過。

強い軸を目指して特訓しています。

速く動いてもピタっと止まって、

回転してもフラフラせず、

ぶつかっても倒れない、

ぶっとい軸を目指してコツコツ頑張ってます。

【形】

形練のパターンがカタチになりつつあります。

よっぽど何かを変える時以外は極力、自主練するようにしています。

理解出来てる生徒に同じ話を何度もするよりも、自ら思考し形を打つ時間を取った方がゆり生にはあってるやり方かも知れません。

生徒一人ひとりの癖を指摘しながら個別で回ってる方が効率が良い。

何が足りてないか一声かけ、そこを意識して部分練習する感じかな。

今日も70分ちょいのたっぷりコースでした。

最近立ち方が良くなってきた2年生S君。

肩も上ずっていた癖も抜けてきたし良くなってきた。

4年生I君も、ずっと課題だった部分を克服する意識がありありと感じられていて、中身の濃い形練になっていました。

意識ひとつでガラッと変わるのでホントに楽しい。

あとはこれを継続することが大事になってきます。

まずは今日意識していたことを無意識レベルでこなせるようになろう!

今日ひとつ成長したよ!

今、めっちゃ良い雰囲気!

爆発的パワー養成 プライオメトリクス 2/3 パワー養成エクササイズ編

こんにちは!

2本目は中程度の強度です。

これも下半身・体幹・上半身のトレーニングが紹介されています。

1・ニータック・ジャンプ(下半身)

平行立ちの状態から手のひらを胸の高さに下向きで置き、ジャンプして膝タッチします。

ハーフスクワットの姿勢まで下がるのがポイント。

地面への接地時間を短く連続飛びします。

抱え込みジャンプです。

2・シザーズ・ジャンプ(下半身)

前屈立ちの姿勢を取り空中で足を前後に入れ替えます。

腕のブロッキングを使い出来る限り高く飛びます。

ジャンプの高さと足のスピードが重要です。

3・ラテラル・ステアバウンド(下半身)

階段で行うドリルです。

階段に対して肩を真横に向けたハーフスクワットの状態でスタートします。

始めに体重は階段の上側の足にかけ、反対の足を浮かせます。

下側の足を、もうひとつ下に着地したあと素早く前側の足を大きく前方へジャンプします。

コーナー際で反対側にフェイントするような動作です。

4・交互レッグバウンド(下半身)

足と腰の爆発的なパワーを養うエクササイズです。

後方の足で地面を突き放して出来るだけ高く遠くへ着地出来るよう膝を前・上方向に引き上げます。

接地時間を短く出来るよう、つま先を持ち上げ足首を固定します。

右・左の繰り返しや、右・右・左といったようにバリエーション豊富です。

5・アングル・ホップ(下半身)

マルチアングルホップなるアイテムを使ったエクササイズです。

アルペンスキー・テニス・アメフト等に効果があるようです。

両足首を揃えて凹凸の形状をしたマルチアングルホップの上をクイックで横ジャンプしています。

アルペンスキーのちょんちょんしてるアレです。

6・シングル・レッグ前進ホップ(下半身)

マイクロハードルを等間隔に並べ、片足を上げた姿勢で地面に設置した方の足だけでジャンプ。

腰は伸ばし、爪先・膝・踵の回転運動でハードルをジャンプします。

足裏全体で着地し股関節と膝で衝撃を吸収します。

7・バー・ツイスト(体幹)

アメフト・野球・ソフトボール・ゴルフ・陸上競技に効果を発揮します。

直立姿勢でバーを肩に担ぎバーの中心から離れた位置を両手で握ります。

やや広めの平行立ちを取り膝を緩めます。

胴体が完全に回る前に逆方向に捻ります。

軸で旋回するイメージ。

8・ツイスト・トス(体幹)

ペアでメディシンボールを使ったツイストトス。

スローイングとスイングに有効です。

身体の横に腰の高さでボールを構え膝を曲げたまま肩幅よりわずかに広く構えます。

ボールを投げる方向とは逆に素早く胴体を捻ります。

次に捻りの動作を止め、素早く逆回転でパスします。

体幹を使って投げる動作の素早い切り返しで軸を強化しています。

9・メディシンボールスクープ・スロー(体幹)

スクワットの姿勢で腕を伸ばし頭を上げ背中も伸ばします。

腰を前に突き出し肩を後方に引きボールを後ろへ放り投げます。

思いっきり放り投げることで一瞬の爆発力をつけます。

「おおきなかぶ」を引っこ抜いてるイメージ。

10・フロアー・キップ(体幹)

体操競技・レスリング・ウエイトリフティング・飛び込みに高い効果が期待出来ます。

足を揃えて腰を下ろし後ろ周りをするように頭の後方へ足を引き上げます。

同時に手の平を下に向け頭の両サイドに置きます。

足を上。素早く前に押し込み立ち上がります。

腰と腕を前に伸ばし膝を曲げて足が真下にくるように着地に備え、最後はフルスクワットの姿勢を取ります。

11・水平スウィング(体幹)

ダンベルを使って胴体のパワーを強化します。

野球・ゴルフ・ホッケー・アメフト・水泳・砲丸投げ・円盤・ハンマー投げに有効です。

ダンベルのグリップ部を両手で握り胸の高さで腕を前方に出します。

膝を軽く曲げ左右にスウィングします。

完全に捻ったら身体をストップさせ反対方向へ。

胴体や腕同様に肩や胸も動かします。

12・シットアップ・スロー(上半身)

ペア相手と向かい合って座り足を絡めます。

メディシンボールを腹筋しながらパスしています。

ボールをキャッチする時に腹筋を使って抵抗します。

強度を上げるにはボールを高く投げるとかなり腹筋に効きそうですね。

13・アーム・スウィング(上半身)

腕は身体の脇におき両手にそれぞれダンベルを持ちます。

頭は真っ直ぐにし一方の手を頭の高さまでスウィングし、もう一方は身体の後ろへスウィングします。

可動域限界の手前で止め、逆に振ります。

14・ヘビーバッグスラスト(上半身)

ボクサーが使うような、ロープで吊るしたパンチングバッグが必要で、円盤投げ・砲丸投げ・アメフト・バスケのトレーニングに向いています。

両足を前後に開いてパンチングバッグの横に立ちます。

胸の高さでバッグを支え脇を締めて肘を畳みます。

足を踏ん張り主に胴体を使ってバッグを素早く前方へ突き放ちます。

胴・腕・肩の筋肉でその勢いを止めます。

このエクササイズの間は同じ姿勢を取ることを意識しないといけないようです。

子供が乗ったブランコを後ろから押してあげてるアレに近いです。

15・メディシンボールチェスト・プッシュ(上半身)

胸を張り腰を高く後方に引いた姿勢から始めます。

胸より少し下の高さでボールを両手で持ち肩を前に出し肘は脇腹にくっつけます。

前傾姿勢の膝立ちからボールを勢いよく前方に地面と平行になるようにパス。

投げた後は腕立て伏せの姿勢になります。

16・メディシンボールオーバーヘッド・スロー(上半身)

足首を伸ばし膝立ちの姿勢を取ります。

サッカーのスローインのような感じでボールを両手に取り頭上からパス。

上半身はむち打ちの動き、そして腰を曲げる動作へと続きます。

腕はリラックスし肘は常に曲げておきます。

胸でリードし肘・手首の順に動かします。

初めて知るトレーニングアイテムがいくつか出てきました。

メディシンボールなんかも屋外でないと思い切りスロー出来ませんので、身体ひとつで出来る下半身メニューは取り入れやすいと感じました。

階段で行うラテラルステアバウンドなんか瞬発力つきそうな感じですね。

知らないことばかりで勉強になります。

使えそうなのは取り入れていきたいな。