ブログ

2024年5月3日 (金・祝) 第45回 神戸市空手道選手権大会 @常盤アリーナ

おはようございます!

第3コートは試合数も多く、昼食時間はわずか15分。

急いで食べてポチっと撮った写真がこちら、、

見事にピンボケしてました。

昨日は神戸市大会。

この大会に向け生徒たちは頑張ってきました。

これまで生徒には事あるごとに言ってきましたが、試合とは試し合いの場。

道場で稽古を積み重ねてきたことをぶつける場です。

今の自分の力がどれだけ通用するか確認する絶好の機会。

勝っても負けても自分のベストが発揮出来たら、それで良し!

たとえ負けたとしても堂々と良い顔で帰ってきてほしいと思います。

保護者の方も温かく迎えてあげてほしいと思います。

昨晩は数名の生徒から試合動画を送って頂き、映像見せてもらいながらラインでやり取り。

勝った試合も負けた試合も、改めて動画を観れば課題が浮き彫りになります。

この経験をムダにしては勿体ない。

早速、今日の道場稽古から課題解決に向けて努力開始します。

(たくさんの動画ありがとうございました)

私は第3コートの役員で参加。

運よく2年生男子形、1年生女子形を観ることが出来ました。

2年生になり急にしっかりしてきた、ほんわかしてるH君。

なにより集中力が持続出来るようになってきました。

まだまだ課題は山積みですが、始めた頃と比べ1年半で大きく成長しています。

試合の方も初戦見事に勝利し2回戦目を迎えます。

ひとつ勝った事でより力強い技、よりデカい気合いの声が出ていました。

あの声のデカさは今まで聞いたことがないくらいでした。

子供たちって、ひとつの勝ちでコロッと変わるのでホントにこれからが楽しみです。

自信をつけるのって結局自分次第です。

大会は出ないと始まらないですし一歩踏み出す勇気を持てば、こんなに景色が変わってくるんだと実感したことと思います。

次は入賞目指して努力を継続しよう!

1年生Mちゃん

惜しかった!

道場でも同じ場面でグラついてしまう。

形はグラついたら勝てないのである。

改めて分かったと思う。

足裏のどこに重心を乗せれば立ち方が安定するのかは、何度も伝えていました。

課題が出来たので、これから修正あるのみね!

腰の高さとあしの内側半分

無意識で出来る位に、この2つ改善して立ち方を安定させよう!

実際に観た試合はここまででした。

送ってもらった大会の動画で可能な限りコメント入れています。

修正点は各自明確になったはず。

勝ちたければ頭を使って稽古するしかありません。

どうすればブレずに転身出来るのか

どうすれば手技に力が伝わるのか

勝ってる時の試合展開

終盤リードを許した時の戦い方

課題が浮き彫りになったので、一つひとつ修正あるのみです。

生徒も私も、もちろん保護者の協力を得ながら脳みそフル回転で正しい努力を重ねていこう。

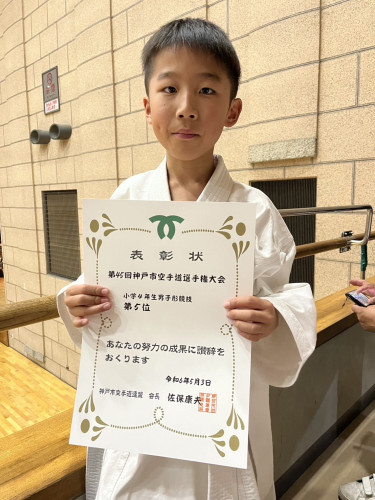

全体を把握した訳ではありませんが、入賞出来たS君とK君おめでとう!

4年生男子形 5位 S君

4年生男子組手 5位 K君

道場自体もあなた達の頑張りによって着実に成長しています。

爪痕が残せて良かった。

残念ながら敗退した生徒へ。

敗因を分析し道場稽古で修正していきます。

何事も諦めたらそこでゲームオーバー。

何度でも立ち上がろう!

2024年4月30日 (火) 夜練27 @小部中学校

こんにちは!

連休中は眠たくなったら寝て翌朝、目が覚めるまでたっぷり睡眠時間取ることで溜まった疲れが無くなりました。

体調バッチリだし、時間もたっぷりあるし、部屋の片付け済ましたり道場関係の事務作業を粛々とこなしています。

コーヒー飲みながら、まったりとした時間が流れています。

それにしても今日はたくさん集まってくれた。

嬉しいな。

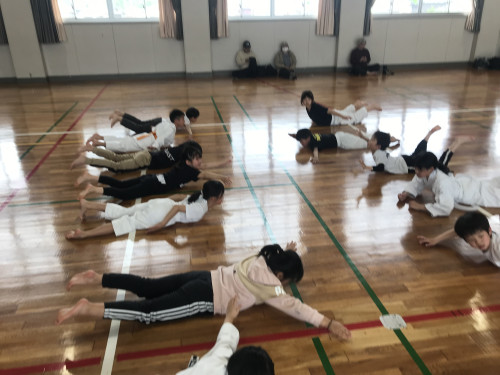

1・体幹

2・ルーティーントレ

3・固定式基本

4・移動式基本

5・形

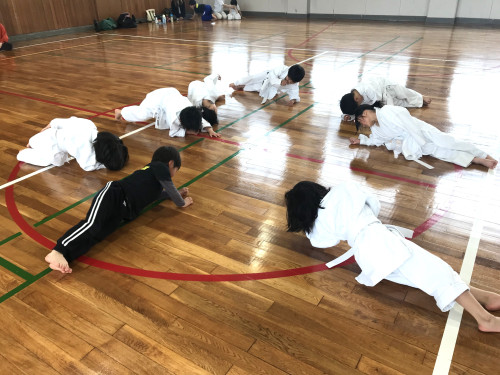

【体幹トレーニング】

動かない体幹トレに少し動きを加えた体幹トレでした。

プランクで片腕をお腹の下に潜らせ、今度は頭上に持ち上げる動きを加えました。

たったこれだけですがグーンと難易度が上昇したのか出来ない生徒続出となりました。

いつもの体幹なら涼しい顔してやり切りますので、ちょっとした変化を加えてみました。

今日はこれを3分間行いトータルで夜練でも81分経過しました。

【ルーティーントレ】

夜練もやっていこうかな。

拳立て・手技と下半身の瞬発力・お尻歩き

ここも頑張ってます。

ちょい時間短縮出来て15分弱で済みました。

バネもっとつけたいですね!

【固定式基本】

短い時間ですがアップがてら固定式を。

突き・受け・正面蹴り

-突き技-

ロボットのように突きがしゃくってしまうには理由があります。

基本を見直すことで直していこう。

答えは伝えたのであとは自分の意識ひとつ。

力んだりすると肩が上がるので、正しい位置を突けません。

余計な力みを抜いて突くようにね。

力みが良くない理由はまだあります。

息を止めて突くと身体の前面の力しか使えません。

身体の "ガワ” しか使えないと、突きの威力もなくペラい技になってしまいます。

技は身体の内面から出すとより大きなパワーが得られます。

呼吸は決して止めず(止めたら力む)、薄く口を開き普段の呼吸で突きを放ちます。

そうすることで、腕の源の肩甲骨から大きな突きを放つことが出来ます。

普段何気なく突いてますが、突きひとつとっても拘るところが満載です。

【移動式基本】

先日の審査で感じたこと。

朝霧の先生との空手談義の中で教わったこと。

ベスト4で止まってしまうか、そこを突き破れるか。

当道場にも光るものを持っている生徒がいますが、まだまだ上体のスピードに頼った形を打っています。

ハンドスピード(初速)は抜群ですが、技のタイミングをほんの少し修正する必要があります。

(何をどうするかは次の稽古の時に伝えます)

先生との会話の中で、移動基本の大事さを痛感したこともあり形オンリーのメニューから固定式と移動式を加えました。

白帯生にはまだまだ難しくついていくのがやっとだと思いますので、厳しいことは抜き。

四股立ちの前後の切り替えし。

猫足立ち手刀受けに正面蹴りを加えた移動基本でした。

神戸市大会後には、指定形に突入します。

生徒にあった形を選択したいので、バッサイ大とセイエンチンを指導します。

全体的に緩やかなスピードのセイエンチンですが、見せ場のひとつに前後に四股立ち移動が入ります。

ここで違いを表現出来なければとても退屈な形となる諸刃の形。

前・後ろ・前と素早く切り返し下段払いを極める練習をひたすら行いました。

この稽古は平安二段にも通じる部分があるのでレベルアップ出来るはずです。

下半身の運びは最短距離。

上半身も全部動かしていては動作が大きくなりブレてしまいます。

胸は固定し丹田で切り替えすイメージでシャープに動きます。

手技は軸足の極めと一致させる。

とても難しい練習に挑戦しました。

始めたばかりですのでイメージ通りいかないと思いますが、どこでタイミングを合わせるのか少しは掴めたかな。

猫足立ちも軸の位置を間違うと正面蹴りが出来ません。

軸を意識せずとも自然と正しい位置に軸を乗せれるよう、蹴りを加えました。

説明が長い私ですので稽古の時間が短くならないよう、稽古に工夫をもたらしました。

次からの道場稽古は先日の審査で得た気づきを基に移動基本を見直していきます。

【形】

入退場の所作を含め、試合形式でおこないました。

一人2本ずつしか打てませんでしたが、その場でアドバイスを送ることが出来たので密度の濃い稽古になったと思います。

実際1本目より2本目の方が精度があがっていました。

実際、初速に難のあった生徒が、アドバイスを取り入れた動きを見せたところ、圧倒的にスピードが上がっていました。

改めてもう一度言いますが、ここから先は自分次第。

どれだけ意識高く、次の稽古、実際の神戸市大会で表現出来るかです。

振り出しに戻らないよう各自、アドバイスを基に努力を続けてほしい。

ブログの写真と動画撮影用に全体で2本打ってもらいましたが、今日の集中力はとても素晴らしかった。

ちゃんと指摘を意識して打っていました。

この繰り返しが上達に繋がるよ。

めっちゃくちゃ真剣に頑張ってくれたので充実感でいっぱいです。

2024年4月28日(日)第1回谷派空手道心武館 段級審査会 @明石 勤労福祉会館

こんにちは!

道場生たちにとって待ちに待った審査会が勤労福祉会館で行われました。

午前中、三宮まで家族を送りそこから福祉会館に向かうことに。

普段使わない道で移動したのでホントにあってるのか不安でしたがナビのとおりに運転し無事到着。

なんと集合時間の1時間前に着いてしまいました。

イスに腰かけてゆっくり待っとこかと思ってましたら、なんと西明石の先生の姿が。

当日、館長から誰がどこを審査するか通達があります。

私は朝霧の先生と2審(オレンジ7級と青6級)でした。

イスに座り受付をしてますと、続々と道場生たちが。

さすがに審査中は写真撮る時間なんてありませんので、シャッターチャンスはこんな時くらいしかありません。

さて肝心の審査ですが、、

開始とともにチラッと朝霧の先生の顔を覗いてみると、どうぞ進めてください。

良い意味で進行は私のやり方に一任。

ははーん。

これは私自身の審査でもあると受け止めました。

いつの間にか、良くも悪くも開き直りが出来るようになった私です。

こうやって鍛えられて引き出しを増やしていくもんです。

崖に突き落とされた、子ライオンの心境です。

生徒だけではありません。

私も生涯学習というわけです。

いろんな指導方法がありますね。

基本・形・組手の順に審査は進みます。

道場生ですが緊張?してたのかな。

立ち方がうーん、、

道場ではもっと出来るのに。

基本は可もなく不可もなく

形の方は間違いこそありませんでしたが、打ち急いでしまったのかこれまでと比べ後退してしまった印象を受けました。

組手は積極的に技を出すことが出来ていましたので問題ありませんでした。

ただ、なによりも残念だったことが待機中のおしゃべり。

緊張感のかけらもなく、とても悲しい気持ちになりました。

グループ毎の審査が済むたびに、招集し一言ずつアドバイスを。

これは自分にとって非常に大事な時間でもあります。

同じ審査を観て朝霧の先生が感じたこと。

私が観た注意すべきポイント。

照らし合わせの作業でもあります。

中には激ウマな生徒もたくさん。

その子たちに対するアドバイスは目から鱗です。

とてもとてもとても上手いのですが、何かが違う。

その何かを生徒達に伝えていたり、審査後のちょっとした時間で身振り手振り私に教えてくださりました。

このアドバイスは大きかった。

自分の考え(道場での説明)より、ずっとシンプルで生徒にとって伝わりやすい表現かも知れません。

1審では白帯生たちが頑張っていたようです。

審査後に合流し、一人ひとりの表情を見ていると緊張から解放されたのか、とても清々しい顔をしていました。

この緊張感をいつまでも忘れず精進してくれることを願っています。

一般Eさん。

道場でもとても熱心に頑張っておられます。

後ろの方で拝見させてもらいましたが、とても素晴らしい形を打っていました。

道場でも生徒たちにとって、良いお手本となっています。

末永くよろしくお願いします。

おっと!

当道場から初めての飛び級が出現しました。

道場稽古では一切手を抜かず、超絶真面目にひたむきに頑張るKちゃん。

常に行動はテキパキで、

返事や気合は道場で一番デカく、

アドバイスを目で見てしっかり聞けて、

とにかく集中力の塊で、

隙間時間で教わったことを黙々と自主練出来て、

家練こなして、

自分に厳しく意識して稽古に取り組めるKちゃん。

ここまで空手に夢中になってくれてありがとうと言いたいです。

”ありがとう”

もっとたくさんの生徒を空手に夢中にさせることが私の役割です。

2024年4月27日 (土)道場稽古99

こんにちは!

今日から私は大型連休に突入です。

気になっていた書籍も揃えたし新たに組手のDVDもゲットしました。

自分の時間を有効に使っていこうと思います。

バンビクラス

00・早練

01・ウォーミングアップ

02・体幹

03・固定式基本

04・形

モンキークラス

05・ルーティーントレ

06・体幹

07・固定式基本

08・形

09・組手

10・居残り稽古

-バンビクラス-

【早練】

早めに道場入りした生徒と新しく「十二の形」を練習しました。

四の形と同じで出てくる技は、中段横受け・追い突き・基立ち。

バッテン作って引き手を強く取ったり、立ち方を肩幅程度に保ったりとやることは同じ。

スラスラ打てるくらいに順番しっかり覚えて形練出来るようになろう。

順番を覚えた生徒は次のステップへ。

しっかり極めが作れるように頑張ろう。

「極め」とは、一つひとつの技をピシっピシッと速く動いてピタっと止まることです。

自宅で少しでも良いので稽古してくれると次の稽古がスムーズに進むよ。

また早く来てね。

【ウォーミングアップ】

・ジョグ

・ダッシュ

・ジャンプ

・抱え込みジャンプ

・アンクルジャンプ

・サイドステップ

・バックラン

・うつ伏せダッシュ

・仰向けダッシュ

この辺はいつもと一緒ですが、今日は新たにラダーの動きを取り入れました。

・グーパー

・2イン2アウト

・ラテラル2イン2アウト

いきなり2イン2アウトは難しすぎました。

フラットマーカーとラダーの組み合わせで覚えていこうかな。

【体幹トレーニング】

プランク・サイドプランク・V字プランクでした。

これで111分経過。

幼児たちも2時間近く体幹を続けていて「動かない」ことは形にも通じてきます。

腹圧を高めて自分の身体を真っ直ぐに支えられるようになろう!

【固定式基本】

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・(左右)正面蹴り

これから先の空手道人生において、切っても切り離せない位に大切な技です。

引き手ひとつ取っても拘りがあります。

・手首は曲げない

・脇を開かない

・拳はお腹より引っ込める

・肘と手首は床と平行に

突きも同様です。

左で突いても右で突いても、正中線且つ鳩尾の高さです。

同じところめがけてね。

それぞれ受けは2挙動に分けて指導しています。

受けに入る前に準備の手は「正中線」をカバーするように。

最後に正面蹴りです。

蹴りは4挙動に分けています。

1・抱え足を取る(足首を立てる)

2・上足底で蹴る(膝から下をスナップを使って蹴る)

3・引き足を取る(足首を立てる)

4・基立ちに戻る(素早く基のカタチに戻る)

1~4まで前膝は緩めずに蹴るようにね。

とにかく基礎固めが大事。

間違った基本が身についてしまうと、この先の形もおかしくなってしまいます。

基本に忠実に繰り返し繰り返し身体で覚えていこう。

【形】

全員で四の形を打ちました。

まだまだ周りが気になる様子。

もっともっと打ち込んで自信を持って形練出来るようになろう。

まずはピシっピシッと技を出して極める意識が必要です。

これが出来ると形の見栄えが大きくUPします。

ここを一つ目のゴールにしたいと思います。

ピシッと打てるようになれば、前に出ても回転しても常に肩幅で立てるようにしていきます。

固定式基本と違い前後左右に動きが加わりますので、フラフラしてしまう原因の大半がここにあります。

新入会組は横に移り、引き続き四の形。

その他の生徒は、早練で覚えたてホヤホヤの十二の形に入りました。

固定式や移動式基本をベースにしながら、形の量を増やしていきます。

毎日5分だけでも良いので、習ったことを復習する時間を取ってくれると1ヵ月後ガラッと変わると思います。

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレ】

ここ最近から追加したトレーニング。

・拳立て

・手技の瞬発力

・下半身の瞬発力

・お尻歩き

段取りに慣れてきたので生徒たちの行動もスムーズになってきました。

拳サポを床に置き、拳立てするはずがスッカリ忘れていました(ゴメン)

稽古中の拳の握りが改善されてきたかな。

昨日の稽古で違和感は一度も感じられませんでした。

でも親指の締めが足りないのは気にかかりました。

なるべくその場で注意を促していますが、みんなも意識して。

学年が上がれば上がるほど身体を思いのまま操れないといけません。

お尻歩きを通じて、細かい腰の切り替えしが出来るように鍛えていきたいと思います。

手技の瞬発力。

これも相当重要です。

今日の形練で気づいてくれたでしょうか。

技に入る準備動作。

この時間が短かければ短い程、技のキレが増します。

『準備は小さく 技は大きく』

道場では、ここを理想としています。

【体幹トレーニング】

そのままの流れで一気に体幹トレまで進めます。

2時間なんてアッという間ですので、少しも時間をムダにしたくありません。

V字プランク・バックフルアップ・サイドプランクで251分経過。

こんなけやってきたのでビタ止まり出来る生徒もちらほら。

目を瞑ったり、手足をゆっくりと動かすだけで難易度が高まりますので余裕の人はやってみて。

動きの中で軸をキープすることが目的ですのでムーブはあった方が良いんじゃないかな。

稽古開始からここまで20分弱。

前回よりも時間短縮出来ました。

【固定式基本】

審査前日、白帯も青帯の基本に付き合ってもらいました。

猫足立ち手刀受け、四股立ち突き等です。

下半身強化も兼ねて少し多めに行いました。

色帯生は重心の高さ、軸の位置に意識を置いて稽古に励んでください。

突き・蹴り・受けも基本に忠実に。

最近では生徒の集中力が高まってきていますのでサクサク進みます。

正面蹴りでは、膝を高く掻い込む必要がありますので股関節の詰まりを取るところから。

帯の高さを蹴ることが目安です。

【形】

ここまで審査に向けて時間をたくさん取ってきました。

当日は道場稽古のとおり、落ち着いて演武出来たら大丈夫。

きっと合格出来ます。

この日は、平安二段と五段の緩急の使い分けをみっちりと。

翌週の神戸市大会に向けての位置づけといった感じでした。

軸足の締めを使って技を出します。

そこの部分を改めて説明しました。

翌週元に戻らないように、一人ひとりの理解と意識が重要です。

全ての形に通じる部分ですので、ここを頭と身体で理解出来ないと競技では勝てません。

先ほども述べましたが、少しの時間でも良いので空手の練習を自宅でしてほしい。

ベースとなる基礎的な技と動作。(身体の使い方や動かし方)

意識が変わるだけで成長速度は大きく異なります。

素早く動くには、身体のどの部位を動かせば良いか。

キレの出し方。

引き手の取り方で技の力強さと極めを作る勉強を行っています。

リズムについても触れましたが、スピードを意識するあまり軸足の締めが弱くなってはいけません。

一つひとつの挙動を極めないと弱い印象が拭えません。

全体の印象ですが、まだまだ立ち方が不十分です。

交差立ちなんかは重心が高すぎます。

一人ずつ鏡の前で打たすか、動画を撮影して理想と現実の違いを知ってみる必要があるかな。

アプローチを変えてみないといけないかも。

長時間の形練でした。

【組手】

残り20分弱、中段差し合いの練習。

中段突きは道着をかすめるくらいに突きを放たなくてはいけません。

メキメキ上達しているK君にお手本を披露してもらい、ペアで差し合いです。

後方の副審に旗を上げてもらうには、深くて長い突きを見せなくてはいけません。

前足の鼠径部を抜いて重心を落とします。

今日はペア相手をあえて替えませんでした。

何度も同じ相手と差し合いして、何かを感じてほしかったから。

ブザーに合わせて同じタイミングで突いてるのに何でスピードで負けるんだろう?

打ち負ける人に考えてほしかったから。

距離かな?

力みかな?

腰が回ってないかな?

引き手が弱いからかな?

踏み込みが浅いのかな?

いろいろ原因があるはず。

この何で?を稽古の中で自分で探求してほしいです。

あんまし簡単に答え教えたら、思考する機会を奪ってしまうのでヒント程度に留めています。

手から入ると相手より速く突けるかもね。

イメージは前足の着地のタイミングで、引き手を取ってる感じ。

【居残り稽古】

4人の生徒と組手の居残り。

今日はテコンドーミット持参で蹴りの練習でした。

新ルールとなり蹴りの重要度が増しています。

蹴れるだけで勝率が上がりますので、

・刻み蹴り

・回し蹴り

・裏回し蹴り

・蹴りのフェイント

・蹴りのコンビネーション

でした。

攻めて攻めて攻めて攻めまくる組手を期待します。

気持ちで負けるな!

2024年4月23日 (火) 夜練26 @小部中学校

こんにちは!

今週はバタバタと用事が重なりブログが書けませんでした。

基本的に当日もしくは翌日にはUPしていましたがこんなの初めてです。

予めメニューは組手と予告してましたが、集まってくれた生徒に聞いてみると形!

審査も大会も直前だし予定を変更して形練になりました。

1・体幹

2・形

3・組手

【体幹トレーニング】

体幹トレは欠かしません。

地味でキツい練習ですが形を打つ上で整った軸は大きなアドバンテージです。

避けて通れないメニューのひとつ。

今日はプランク・V字プランク・サイドプランクで78分経過しました。

始めたばかりの頃と比べて、ちょっと粘りが出るようになってきています。

最後の「あと数秒」を我慢しだしたかな。

ええこっちゃ。

【形】

20時あがりの生徒が大半なので70分間の形練です。

一人ずつガッツリいきました。

家でやってるな。

以前指摘を受けたところを意識して形打ってるな。

自主練出来るようになってきたな。

夜練に集まってくれる生徒から、そう感じることが出来ます。

昼間の疲れもあるだろうし、お腹いっぱいで眠たいだろうけど夜練来てくれる生徒の集中力が上がってきています。

一生懸命頑張ってる生徒には、私も100パーでぶつかります。

やりがいを感じる瞬間です。

直ぐには上手くなりませんが、この日のように意識高く稽古出来るようになると上手くなります。

一人ひとり修正する部分は異なりますので箇条書きで記しておきます。

・手技側の腰を締める

・準備の時間を短く

・交差立ちの幅

・逆腰

・技は身体の中から出す

・軸足の締め

学年が上がり2部で稽古するようになったH君。

ここ最近、素晴らしい集中力をみせてくれています。

打つ形に力強さが出てきました。

この調子で頑張れ!

初審査を目前に控えたY君。

打つたびに平安二段良くなってきています。

中でも猫足立ちも四股立ちが随分と良くなってる。

全体的に立ち方と手技の一致性が高まればもっともっと良くなるよ。

道場でもトップクラスの手技のスピードを秘めてると思ってます。

キレで勝負出来るように、長所を伸ばしてあげたいと思います。

夜練によく来てくれるこの2人。

この調子で頑張ってくれたら道場の活性化に繋がります。

今後が楽しみです。

「好きこそものの上手なれ」

報われない努力の方が多いと思いますが、ひたすら一つのことに取り組んだ人はこれまでの過程に自信が持てるはず。

自分自身よく頑張ったなと思えるくらい、今は形を頑張ってほしいと思います。

稽古を飽きさせない。

生徒を夢中にさせるように導くのが私の役割です。

モチベーターとして私も負けずに頑張ります。

【組手】

残り30分、一人残ったKちゃんと組手。

連続技を3つ。

攻撃のあと、間をつぶす練習。

蹴りの対策。

このあたりを重点的に行いました。

間合いと反応と、あと何と言っても「ハート」。

組手のセンスがあってもハートが弱いと組手になりませんので、強い気持ちを持って試合に臨んでほしいです。

「気持ちでは絶対に負けるな」

ゆり生に贈る言葉です。

怯んだら相手に飲み込まれます。

弱い気持ちを見せても、相手は手加減なんてしません。

『熱い心と冷たい頭』

前で前で勝負する組手をやりつつも点差や残り時間を冷静に頭に入れながら、どう動くか考える冷静な試合運びね。

おっと、これなんのブログやろか??