ブログ

2024年4月6日 (土)道場稽古96

Hello April !!

相変わらず花粉に悩まされていますが新学期がスタートする春は1年の中でも好きな季節です。

暑くもなく寒くもないこの時期はとても過ごしやすく朝から勝手にテンションが上がります。

通勤電車は、初々しいスーツ姿の社会人1年目がたくさん居て超満員ですが。

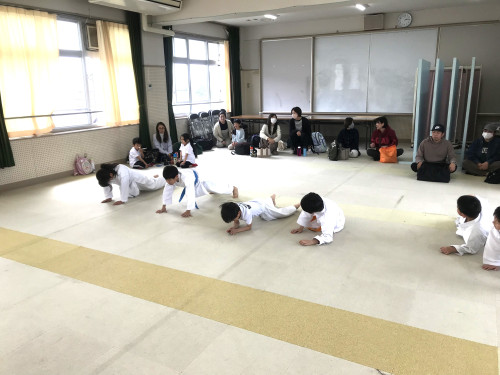

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・組手

-モンキークラス-

5・ルーティーントレ

6・体幹

7・審査向け基本 / 形

8・組手

【早練】

本日の早練は、神戸市大会に出場するY君と平安二段でした。

課題だった猫足立ち。

努力のあとが伺えます。

ちゃんと自主練してきたのでしょう。

随分立ち方が良くなってきました。

素早く回るコツと手技のタイミングを揃えることに十分時間を割き、

下段払いもシャープに出すコツを伝えました。

残る課題は、突きの高さ・技の力強さ・腰の締め

それにしても猫足立ちカッコよくなってる!

【ウォーミングアップ】

ジョグ・バックラン・サイドステップ・アンクルジャンプ・カエル飛びジャンプ・足上げ・股関節回し・ランジ

こんなことやってます。

サイドステップの時のようなリズム感が出てくるともっと良くなるよ。

【体幹トレーニング】

サイドプランク・バックフルアップ・V字プランクで102分経過しました。

1分間、腹筋に力を込めて身体を支えられるようにね!

焼き鳥の串が身体に突き刺さってるイメージ!

【固定式基本】

先週までに、引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受けまで進みました。

新入会生が来てくれたので、繰り返しおさらいの時間を取っていますが以前からの生徒は、

もっと速く!

もっと強く!

どっちも引き手を強く取ることが重要です。

脇を開かないように注意してね。

さて3つ目の受け技、下段払いを学びました。

これがなかなか難しい!

しばらくは3つの受け技を中心に基本稽古が続きます。

左基立ちの作り方の作り方を記しておきます。(右基立ちは反対です)

1・右膝を床につける

2・左足の踵を右膝と横一直線になるように並べる

3・そっと立ち上がる(足を動かさない)

4・右足を真横(肩幅)に広げる

5・左膝を軽く曲げる

基立ちを作り正面蹴りの練習でした。

これを左右の足で。

正面蹴りのコツは、抱え足と引き足を取ること。

抱え足が無いと、サッカーボールを蹴るような感じになってしまいます。

抱え足の意識付けにミットを足元におき、蹴りの練習を行いました。

抱え足が無いとミットを蹴っ飛ばしてしまうので、障害物を使って空手の蹴りになるよう練習しました。

【組手】

形の特訓を予定していましたがミットに興味津々のバンビ生たち。

ミット打ちしようかとも思いましたが、組手基本が先でした。

構え方とフットワークから。

構え方を記しておきます。

1・おへそを真横に向けて立つ

2・顔だけ正面に向ける

3・動きやすい程度のスタンスを取る

4・両膝を軽く曲げる(曲げっぱなし)

5・つま先の向きはハの字

6・両方の踵を軽く浮かす

7・前拳は顎の高さ

8・前拳側の腕は軽く肘を折る(ふところを大きく)

9・奥拳は胸の前

構え方の次はフットワーク。

歩幅を変えず膝下を柔らかく使ってフットワークします。

ここでも軸が大事。

お尻を振ってはいけません。

焼き鳥の串が刺さったイメージです。

もうひとつ、膝は軽く曲げたまま。

膝をピンっと伸ばしてはいけません。

最後に前拳で突く練習(刻み突き)と奥拳で突く練習(中段逆突き)行いました。

バンビたちは活気があって良いですね!

(つづく)

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

これから体幹トレーニングと同様にルーティーントレとして下記を取り入れます。

形の競技力を上げる目的として手技の瞬発系

もうひとつ お尻歩き

組手の競技力向上を目指し下半身の瞬発系

拳立てで拳の握り方の矯正

この4つを行います。

説明に時間を割くのは初めの一回目だけにしたいので、よく聞いてほしいところです。

さっき言ったばかりのことが出来てないと、聞いていないのと同じ。

また説明しないといけなくなるとみんなの時間が奪われてしまいます。

一人を取るか全体の進行を大事にするか、、

なのでよく聞いてね。

拳立ては前回に引き続き15秒。

しっかり拳を固めよう。

言いたくなかったけど、空手習ってて拳も握られへんのは空手じゃないよ。

拳立ての握りは、『今』だけじゃないよ。

稽古中ずっとやで!

手技の瞬発力はクラッププッシュアップ。

時々やってた内容なので、知ってる生徒もいたことと思います。

瞬発力が無さすぎる生徒がやると顔面を負傷するのでずっとやってなかったが取り入れていきます。

これを集中して3回だけ。

糸東流らしくスピード感溢れる形が打てますように。

もうひとつ形向けはお尻歩き。

これは、骨盤を柔らかく使い技にしなやかさを出す目的で取り入れます。

糸東流は形の種類も他流派に比べダントツで多く、複雑で難易度も高い形ばかりです。

下半身と上半身の連動で形が打てないと、人々を魅了する形は打てません。

逆腰ひとつ取っても、もっと小さくもっと速く腰を操れなくてはいけません。

トップクラスの選手は、これを普通にやってしまいます。

とても奥が深い形の世界。

滑らかにしなやかに身体を操作できるようにお尻歩きを取り入れていきます。

これも短い時間集中してね。

というか形が上手くなりたい生徒は、今日学んだ内容を家でやっててほしいです。

努力しよう。

下半身の瞬発力向けメニューは、膝立ちからのジャンプ。

跪座の姿勢を取らずやること。

今出来なくても、心配することは無い。

毎週やるので絶対瞬発力はついてくる。

今日は両腕の使い方を説明するの忘れてた(ゴメン)

これも上半身の使い方が分かれば、よりスムーズに出来るようになる。

立ち上がったあと、間髪いれずに立てたミットの上を両足ジャンプ。

プライオボックス導入するまではミットでやろかな。

一瞬のスピードを上げて組手で主導権を握れるように取り入れます。

30分かかってしまいましたが、もっと短時間で効率的に鍛えていきたいと思います。

目安はこのあとの体幹トレと含めても10分前後で収めたいと思います。

瞬発系は長時間やっても疲れて効果が得られないと聞きますので、少ない回数を全力フルスピードでやり切ろう。

”継続は力なり”

コツコツ型の道場らしく、地道に努力出来る人を育てたいと思います。

【体幹トレーニング】

片足逆突きを両足で、片足飛びも合わせて行いました。

軸を整えてトレーニングすることが大事です。

これで242分経過。

体幹トレはなんと4時間超えてしまいましたね。

体幹のための体幹トレにしていてはダメです。

軸を意識して形や組手に活かすためにやってます。

そもそもの目的を見失わないように。

形を打つ際中、軸で動いたり回ったりしてほしい。

身体が大きく波打ってたりしてるうちは、意識が足りないよ。

形は大振りにならず(動かず)、シャープに切れ味鋭く動けるように。

もう一度言いますが、軸を意識して形を打とう!

そのための体幹トレしてることを忘れたらアカン!

【審査向け基本 / 形】

バンビから上がったAちゃんとH君。

2部お試し中のMちゃん。

そろそろ審査出陣が近いY君。

この4人で審査向けの稽古でした。

他の生徒は余計なおしゃべりも無く、しっかり見取り稽古していました。

先週は緊張からか形を間違ってしまった2名の生徒。

今日は気合MAX!

集中力MAXで2度目の道場内審査を無事合格!

良かった!

気持ちのこもった良い顔つきで挑んでいました。

用紙をもらったから終わりじゃなくて、当日まで努力を重ねるようにね。

努力する大切さをゆり空手で学んでほしいと思います。

このあと、青・オレンジで平安二段と平安五段。

白帯生は平安二段を打ちました。

形を間違えているうちはまだまだ。

打ち込んだ量が十分とは言えません。

試合でも審査でも形を間違えたら絶対に勝てないし、合格なんて出来るはずがありません。

試合に出ると決めたなら、大会に向けて本気で取り組んでほしい。

上手い下手ありますが、順番間違うのはあり得ない。

厳しい一言ですが本気でやってほしい。

【組手】

遠い距離で2列で向かい合いあって刻み突き。

ブザーに反応して前に立つ相手より先に技を極めます。

引き手を取り残心するまでが突き、長い距離が出せるように。

階下が図書室なので遠慮ぎみですが、来週から体育館に戻ります。

思いっきり踏み込んで練習したいですね。

刻み突きに十分時間を取り、次は中段突き。

中段突きも刻み同様に直ぐに引き手を取り、軸足のタメに戻します。

ここでも意識の話をしましたが、意識の高い生徒は軸足のタメにダイレクトで戻しますが、そうでない生徒は無意識のうちに棒立ちになり、次の号令を待ちます。

しんどい練習してる中で無意識に手を抜いてしまう生徒と、膝を四股立ちの状態でキープし続ける生徒の違いは下半身に表れてきます。

なんで膝のタメが必要なのかは先週の稽古で理由を説明しています。

稽古の流れを切って、ここでまた説明の時間に戻ってしまえば歯を食いしばって頑張る生徒の気持ちが途切れかねません。

タメがあるからこそ、次の攻撃に移ることが出来ます。

意識が足りないままだと、来週から取り入れる試合形式で嫌でもわかることだと思います。

中段突きのあとは、ペア相手が刻み突きの状態でキープ。

その下を潜って極める中段突き(もういっちょ)

相手の刻み突きが上空を通過するイメージで深く潜ります。

軸足の踏ん張り方は、今日説明した2つのうちどちらでも構いません。

でもやってはいけない踏ん張り方だけはやっちゃダメ。

これは自分の身体が支えやすい方を取り入れてくれたらオッケー。

支え方をそれぞれ試してみたあとは突き方。

スピードが増す突き方と、相手の攻撃を受け流しながら入る方法。

これも自分の入り易い方を選べば良いです.

ひと通り試したあと、今度はブザーに合わせ互いにポイントを取りあう練習です。

刻み突きは、顔面の5㎝手前でコントロールすること。

中段突きは、相手の道着をかすめる程度を狙います。

互いに長い線を見せた後、素早く引き手を取り残心に移ります。

稽古始めに取り入れた、手技の瞬発力がここでも発揮する場面です。

今はまだブザーでやってますが、最終的にはペア相手と駆け引きやフェイントの中から技を極める練習になります。

もちろん突きはフルスピードで。

緊張感あふれるギリギリの緊張感の中で稽古することで、技が研ぎ澄まされていきます。

笑顔で練習しているうちは全然まだまだ。

気を抜けば相手に極められる緊張感の中で稽古していきたいな。

最後は蹴りの練習。

ルールが見直されたことにより、蹴りでポイントが取れる選手は有利し試合運び出来ます。

ということは蹴りの練習と同時にガードの練習も必要です。

ペア練で同時に練習でした。

受けは両手を使い身体の前で。

目を瞑ってはダメ。

蹴りは膝から下を脱力しムチのように扱えるように。

蹴った後は当然引き足を取るよ。

上段蹴りは10㎝手前で足を伸ばしきり蹴って、引き足を取り残心です。

※ 来週から体育館に戻ります!

17:00まで使えますので、居残り稽古したい人は連絡ください。

形する人は自主練がメイン。

組手したい人は予め連絡くれると嬉しいです。

但し神戸市組に限ります。

残らない人は速やかに退出するように。

居残りの人はダラダラ残らないこと。

17時には完全下校しないといけないので16時40分頃までね。

※※審査の申し込み用紙と費用は13日の稽古が締め切りです!

2024年4月2日 (火) 夜練24 @小部中学校

こんにちは!

普段と比べ賑やかな夜練。

なんと7人集まってくれました。

1・体幹

2・瞬発力

3・移動式基本

4・形

【体幹トレーニング】

ここ数か月で新たなフェーズに入った体幹トレ。

動きの中で軸を保つトレーニングを行っています。

形では軸で回ったりしますし、組手では激しい攻防の中でたとえ体勢を崩されたとしても素早く反撃出来ないといけません。

そんなこともあって競技力向上を信じて、1年以上愚直に軸を強化し続けています。

片足逆突きを左右で2分、片足飛びも1分夜練合計72分経過しました。

【瞬発力トレーニング】

体幹トレとは逆に強化してこなかった瞬発力。

学年が上がると自然と筋力がつきスピードアップされるだろうと、重要視してきませんでした。

それを今とても後悔しています。

手技の瞬発力の上げ方。

その昔、尋常じゃないスピードの平安五段の第一挙動を演武する選手を見たことがあります。

道場では、ケガさせたくなかったこともあり紹介程度で済ませ道場で稽古することはありませんでした。

組手に必須の下半身の瞬発力。

毎週の稽古で短時間でも取り入れておくべきでした。

ここ最近、組手稽古に1時間割いていて先日、遊びの一環で紹介してみました。

膝立ちからジャンプで立ち上がるだけですが、今日は立ち上がったあと更に30㎝のハードルを連続で飛び越えました。

他にも抱え込みジャンプ、カエル飛びジャンプ、アンクルジャンプで瞬発力を鍛えました。

組手が大好きな生徒も居てますし、地道に継続したいと思います。

私の車では持ち運び出来ない程大きなプライオボックス。

体育館に練習道具を保管出来るようになれば導入したいですが、それまでは代替品としてハードルで賄いたいと思います。

目指せ40㎝ジャンプ!

【移動式基本】

体育館が広いので目一杯使って移動式基本でした。

今まで指導してきた基立ちをほんの少しだけ見直しました。

ほんの少しですが見栄えが上がってきた印象を受けます。

これまで棒立ちに感じることもあった、基立ちですが "深すぎず浅すぎず" 微調整をかけました。

今日のテーマは2つありました。

ひとつは、下半身と上半身の連動を使ったパワーあふれる突き。

ペラペラな突きと腰の入った突きの違いを説明です。

私たちの学ぶ糸東流はドンっ!と床を鳴らして突くのではなく摺り足で移動し軸足を張ることで、下半身のパワーが腰に伝わります。

腰に伝わったパワーがうねりとなり、更に拳先にまで繋がっていきます。

なので手技のタイミングは「移動足」ではなく「軸足」が正解です。

これは普段の稽古から指導している内容と同じですが、改めて意識付けしました。

もうひとつ。

運足のスピードの上げ方。

形競技において重要視される要素としましては、

1・キレ(動き出しの速さ)

2・極め(立ち方と手技の同時停止)

3・パワー(技の力強さ)

4・スピード(方向転換や前後移動)

等が挙げられると思いますが、この日の目的は4番のスピード。

どう動けばスピードが上がるのか。

どれだけ自分の足に速く動けと命令したところでスピードは上がらないし、

悲しいかな気合いマンマンで動いてみても、力みが増す一方で返って動きが固くなってしまいます。

今日は膝の「抜き」と「寄せ」この2つの使い方を学びました。

前足の抜きを使うことで平行移動する推進力を生み出し、それに後ろ足の寄せでスピードを加速させます。

低学年の生徒もいることから、なるべく分かり易い言葉で入念に説明に時間をかけ、いざ実践。

するとどうでしょう。

明らかに全員のスピードが増していました。

自己満かも知れませんが、指導を忠実に守ってくれたこともありスピードが加速していました。

前膝を折った状態で固定させ、後ろ足を速く引きつけるだけの準備練習を途中で挟んだことも良かったかな。

移動基本に入る前にステップを2段階に分けました。

増したスピードに下半身からの連動で力強い突きが合わされば、形の競技力は向上するはず。

空手ってほんとに同じことを毎回毎回繰り返すばっかりですが、一つひとつの稽古を論理的に考えられるようになれば、爆発的にレベルが上がると思います。

なるべく短い説明で要点を伝え、生徒に飽きさせず聞かすこと。

また聞いたことを実践し、生徒に実感を持たせることが私の課題でもあります。

猫足立ち / 手刀受けは準備の時間を短くシャープに。

四股立ちでは極めの瞬間に両内腿を手で叩き、『張り』の意識付けを行いました。

中身の濃い稽古が出来たが、この日の学びを自分のものに出来るか否かはあなた達の意識ひとつ。

【形】

残り1時間を使い、大会で打つ形・審査で打つ形をひとりずつ練習しました。

技の強さ、振り向きのスピード、立ち方と弱点は生徒によってさまざまです。

良く出来た時は思いっきり褒めつつ今日は弱点に着眼しました。

これも結局のところ、本人の意識ひとつ。

同じ注意を繰り返し受けているうちは、なかなか次のフェーズに移れない。

どんなに一流選手でも、勝てなくなったりスランプに陥った時、基本に立ち返るとよく耳にします。

特に形なんて基本がなってないと、勝てるはずがありません。

形は基本の組み合わせなので、基本に忠実に磨いて磨いて磨き上げないといけないと思っています。

それくらい基本は大事だと思って毎週取り組んでいます。

速く動いたり回ったりとテクニック面も織り交ぜますが、なによりも正しい重心の位置であったり、正しい突きの位置、正しい受け方を自分のものにしよう。

60分ありながらも、途中一名だけタイムアップでした。(ゴメンなさい)

この続きは6日の早練で!

2024年3月30日 (土)道場稽古95

こんにちは!

天気も良く朝から洗車で一日がスタート。

4月の後半に審査を控えていることもありますし、級ごとに求められる基本と形を重点的に稽古しました。

今日、審査用紙を貰えなかった生徒は、指摘を受けた部分を修正し次週用紙を貰えるよう頑張ろう。

新しく入会された方の手続きもありましたので今日は早練を見送りました。

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹トレーニング

6・審査向け基本 / 形

7・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

稽古前に新入会のK君とMちゃんの自己紹介でした。

新1年生と年長さんばかりで、すぐ溶け込んだ様子でした。

バンビ3人目のMちゃんです。

ジョグやサイドステップやいつものメニューのあと先週すっかり忘れてた、うつ伏せダッシュと仰向けダッシュ。

競争は小さい子に大うけですね。

みんな元気よく楽しみながらのアップでした。

【体幹トレーニング】

本日の体幹トレはサイドプランク・プランク・V字プランクでした。

焼き鳥の串が身体に刺さったイメージで真っ直ぐにね。

身体を支えられるだけの腹筋が必要です。

これで99分経過しました。

【固定式基本】

これから始まる空手道人生でまず最初に覚える立ち方です。

閉足立ち → 結び立ち → 平行立ち → 八字立ち → ナイハンチ立ち → 四股立ち

このあと引き手の取り方を練習し、突きも学びました。

引き手は脇を締め、突きは正中線且つ鳩尾を狙います。

先週の体験でふれた中段横受けをなんと覚えていました。

この日も何度も何度も繰り返し、新たに上段揚げ受けに入りました。

いっぺんに受け技3つは覚えず、ひとつずつ進めています。

このあと左右の正面蹴りで基本稽古を終えました。

正面蹴りで大事なことは、

1:おへそを正面に向ける

2:前膝を軽く曲げたまま蹴る

【形】

新入会生は見取り稽古。

先輩生徒達で四の形でした。

形で大事なことは、技を出したあとはピタっと動かないこと!

それと強い技を出さないといけません。

強い技を出すには、引き手を思いっきり取ること。

あと基立ちなので、前膝は軽く曲げておこう。

5回程度、全体でひと挙動ずつ打ち自主練に移ってもらいました。

その間、2名の生徒と平安二段でした。

覚え始めた段階ですので、こちらもひとつずつ。

10分程度でしたが個別練習会でした。

来週から2部に上がるAちゃん。

猫足立ち、四股立ち(長さと幅と軸)と平安二段しっかり練習しておいてね。

(つづく)

モンキークラス

【体幹トレーニング】

体幹トレに入る前に新たに取り入れることにした "拳立て”

拳の握り方がなかなか修正出来ないこともあり、これから15秒やります。

静止した状態をキープするメニューから動きを加えた体幹に移行しました。

形でも組手でも必要な体幹力。

地味で退屈でいまいち強くなった実感持ちにくいかもだけど、やってきたことに間違いはないはず。

基本や形・組手の、いろんな場面で自分の軸がいまどこにあるかを意識して稽古に励んでほしいと思います。

特に移動基本の中で軸を意識し、自ら整えることが出来ればさらに美しい形に成長することでしょう。

組手では、技の極め・コントロール(当てちゃダメ)が大事ですので、いかに自分の身体を細かく制御出来るかが重要な要素となります。

体幹が強い人の特徴としては、動きにメリハリがつけられることが挙げられます。

ゆったりとした動作から急に素早く動くなど緩急を使いこなせます。

片足逆突きを左右で、片足飛びで合計239分経過しました。

空手でも必須のスキルなので地道に頑張ろう。

【審査向け基本 / 形】

4月28日の審査会に向け、道場内審査を行いました。

初めての取り組みで手探りでのスタートでしたが、一人ひとりをしっかりと観て判断したかったから取り入れてみることにしました。

青帯6級以外の生徒は見取り稽古。

審査当日の内容をそっくりそのまま再現でした。

シンプルに正しい立ち方と技を頭で理解し身体で表現出来ればオッケーです。

なにも初めてのことをする訳でなく、普段通りするだけ。

6級基本は、若干の修正をする程度で大丈夫でした。

基本の次は6級形。

28日は平安三段と五段を審査しますので、そのリハーサル。

ひと挙動ずつ、次の動作(立ち方と技)を私が言葉で伝えその通り動いてもらいます。

前屈立ちと基立ちの区別がついていること。

受け方ひとつとっても、正しい理解が必要です。

久しぶりの平安三段、ちょい怪しい生徒も居てましたがリハーサルで持ち直しました。

このあと、一発勝負で各1本ずつ形を打ちました。

同様の進め方で7級オレンジ帯たち。

基本審査では、四股立ち突きが出てきますが運足や角度が大事です。

気になった点は正面蹴り。

今日の稽古で "正解" を伝えていますのでしっかり修正するようにね。

あとおへそが流れないよう腰を締めておこう。

突きは肩の力を抜くことも忘れずに。

7級形は平安五段。

おっと四の形、十二の形が抜けてた。(ゴメン)

これもリハーサル後に一発勝負でした。

10級9級白帯組。

基本審査のひとつ左右の突き。

どこ突いてるかを審査してるよ。

上段じゃなく中段ね。

もっと言えば、正中線且つ鳩尾の高さ。

普段の通りね。

前屈立ち 中段横受け / 基立ち 追い突き

こんなのも出てくるよ。

白帯形審査では、四の形・十二の形を審査します。

5月の大会に向け平安二段の特訓してるのに、今日また四の形・十二の形です。

頭が混乱するかもですが、良く聞いて集中するしかありません。

最後は一般白帯。

修正しておいてほしいところは、

1・軸足の角度

2・正中線を晒さず技を出す

一般の基本審査は、少し難易度が上がり回し蹴りが入ってきます。

基本の回し蹴りはとても難しいので、繰り返し稽古しておいてください。

形審査は平安形を5つ全部です。

4月の間は、平安形をまんべんなく打ち準備万端にしておきましょう。

総括

周りの人に気を取られること無く、自分のやるべき事に集中出来てきた印象を持ちましたが、基本で言えばまだ悪い癖が抜けきらない場面が見受けられます。

ほとんどの生徒に何かしらアドバイスを送っています。

見取り稽古の時間が長く続きましたが、道場開設から続けてくれている生徒の成長を感じられた瞬間もありました。

スタートした頃は、まったく集中することが出来ずおしゃべりに夢中だったのに後輩生徒たちの稽古をじっと観ていました。

始めて受けた審査会の時はおしゃべりしまくりで、私からも他支部の先生からも注意を受けていたことを覚えています。

その頃から比べると、随分落ち着きが出てきた。

用紙を受け取った生徒は、気を緩めず稽古に励んでください。

貰えなかった生徒は次週また審査します。

今日なにがダメだったか分かってるはず。

試合も審査もあって大変だけど、自分の頑張りひとつです。

ここを乗り越えよう。

【組手】

審査向けの時間配分が全く読めず、組手は30分弱しか取れず予定していたメニューが少しだけで時間が来てしまいました。

2列になっての打ち込み。

刻み突きと中段突き、それとワンツーこれに絞っての稽古でした。

打ち込みはなにも考えずにやっててもダメ。

距離やタイミングなんかが大事です。

稽古に入る前、プレスやフェイント間合いを使って技に入ることを伝えていますが、その意識が見られる人とそうでない人が居てる。

無意識で本能に任せて動くことも時には必要かも知れませんが、今は「基本に忠実に」

脳みそフル回転で実のある練習にしていこう。

技ひとつとっても相手をイメージしながらの質の高い練習を心がけよう。

突き終わりの軸足にタメを戻すことが今日の学びでした。

これが有るのと無いのとでは、なにがどう違うかを説明しています。

説明は割愛しますが、打ち込み稽古で身体にしっかりと落とし込んでおいてほしいです。

4月2週目から体育館に戻ります。

戻ったら神戸市大会に向けて試合形式を取り入れます。

(防具は自分で準備出来るようにしておこう)

あと一回、基本に忠実にミット打ち込みです。

2024年3月26日 (火) 夜練23 @小部中学校

こんにちは!

3月26日にゆり道場は2歳の誕生日を迎えることが出来ました。

あっという間の2年間でした。

この2年、自由に使える時間の大半をゆり空手に費やしてきた。

・次の稽古は何をしようか。

・今、生徒に必要なトレーニングは何か。

・揃えておくものは他に無いか。

・稽古の質を上げるにはどうすれば良いか。

・道場のことを知ってもらうためにはどんなアプローチが適切か。

・体験のご新規さん、ずっとついて来てくれた生徒、健全な道場運営の「三方よし」とするには何がベストか。

・保護者さんの真のニーズって何だろう。

このブログだってそう。

ブログ読んでますって言ってもらえたりすると、誰かの役に立ってるんだと励みにもなりますし、道場稽古のブログ書いてる時に後になって思わぬ閃きがあったりします。

稽古も、やりっぱなしじゃなくて内容をブログ上にアウトプットすることで気づきを得ることが多々あります。

(そうやって次の稽古に繋げたりしてます)

こんなことばっかり考えてると2年なんて一瞬でした。

今日は道場にとって節目の日。

集まってくれた生徒と記念写真を撮りました。

1・体幹

2・組手

【体幹トレーニング】

動きを加えた体幹トレです。

今日は、片足飛び1分・片足逆突き2分で合計69分経過しました。

片足飛びは、左右に大きくジャンプし着地した方の足で壁を作る意識で軸を保つ練習です。

不安定な状態の中で、自分の身体をコントロール出来るようになることが目的です。

片足逆突きは、軸を整えながらジワーっと沈み、一気に曲げた足を伸ばして逆突きします。

もちろん伸びた状態でも軸を数秒キープ。

簡単そうで案外ふらふらしてしまう体幹トレ。

これが簡単に出来るようになれば、次のステップはバランスディスクの上でやりますよ。

体幹を強烈に刺激する激むずメニューです。

【組手】

先週、組手のリクエストをもらってたこともありオール組手。

昨日は風が冷たかったし組手で正解だったかも。

入室してすぐにランニングする位寒かった。

稽古の方は1部の生徒もいましたので、

・構え方

・フットワーク

・突き技

・蹴り技

・コンビネーション

・反応

このあたりを行いました。

なんでそうするのか?

なんで?の部分をちゃんと説明しないと「なんとなく」になってしまい、大事な部分が疎かになってしまいます。

構え方、フットワークひとつをとっても、意味があります。

なんで前拳下げたらアカンのか。

なんで奥拳は胸の前側にないとアカンのか。

なんで両膝にタメを作らなアカンのか。

なんで寄せ足したらアカンのか。

なんで軸がブレたらアカンのか。

なんで刻み突きは真半身で突かなアカンのか。

なんで逆突きは真身で突かなアカンのか。

理屈が頭で分かれば、あとは身体に馴染むまで反復練習するだけ。

習得は早いと信じて説明に時間をかけています。

構え方のあとフットワークに移りブザーに合わせて技を出す練習を行いました。

ブザーに合わせて前進・後退を繰り返したりなんかも。

軸がブレてなかったらブザーに素早く反応出来るよ。

少々しっかり目にフットワークに時間を割き、今度は刻み突きの練習。

突きの練習に入る前に、突いた後の姿勢についてまた説明です。

軸足つま先の向き。

軸足の踵の使い方。

おへその向き。

あとは身体に馴染むまでひたすら繰り返しでした。

これと同じ方法で上段逆突きも行いました。

突きのあとは、前足で蹴る刻み蹴りも。

これは先週土曜日の続きでした。

インパクトの瞬間、腰を捻ることでより遠間から蹴ることが出来ます。

また軸足踵を相手側に向けることでも距離を稼げます。

蹴りのメリットは、突きの間合いの外で組手が出来ること。

相手の突きが届かない距離から攻撃を仕掛けることが出来ます。

そのためには、腰や踵の使い方を理解出来なくてはいけません。

なにより中段蹴れたら2ポイント、上段なら3ポイントもらえます。

いろんな理由で蹴れる選手の勝率はグンと高まりますので、ミット練習は取り入れておきたいし股関節回りのストレッチは欠かせませんね。

蹴りのあとの締めくくりは、私が持つハンドミットめがけて突きと蹴りとコンビネーションの練習でした。

互いにフットワークしながら、構えたミットに素早く反応して技を仕掛けます。

練習の目的は構えた瞬間を捉えること。

顔の高さなら刻み突き。

両手で胸の前で重ねたら逆上。

最後の仕上げは、

刻み突き → 刻み蹴り

これも先週土曜日の続きでした。

さぁ!

30日の稽古から3年目の始まりです!

2024年3月24日(日) 第4回心武館特別練習会 (形) @中崎公会堂

こんにちは!

雨の中、中崎公会堂で4度目の特練がありました。

4月県大会と5月神戸市大会前の最後の特練です。

形オンリーの特練。

今日は道場の生徒が8名参加してくれました。

ゆりの一般生、Eさんも来てくれました。

進行スケジュールを西明石の先生が組んでくださいました。

数日前には資料をメール添付してくださっていたので、サクッと予定を確認して開始です。

今回私は茶帯グループの指定形。

いつものバンビ空手ではありませんでした。

常々ゆりの生徒以外のところが良いので、久々の色帯でした。

道場が少し狭く、進め方が難しかったこともあり結局、茶帯グループではなく緑帯グループに流れ着きました。

今回の私は柔軟体操当番を外れていました。

準備体操を終え、サーキットトレ。

まだまだ暖房も手放せない寒さですので、アップで身体を温めていないといけません。

私も生徒に混じってウォーミングアップです。

基本を白・オレンジ・青・緑・茶黒に分かれて行います。

この時まで私は茶黒あたりをうろちょろ。

メインの先生がおそらく自道場で行っている基本を持ち寄ってこられたのでしょう。

とても刺激を受けます。

普段とは異なる基本稽古。

基本は基本なので基本なんですがどこか新鮮さを感じます。

気になる点を修正しながら良い汗をかいていました。

ここから先、グループに分かれ形稽古です。

白オレンジのみ稽古するはずが、他の色帯の待ち時間が長くなることを懸念してか、青緑も真ん中あたりで稽古開始。

最終的には茶黒も場所を見つけて形稽古でした。

このあたりから予定が狂っていて、私はフラフラっと指導者の少ないグループに顔を出したり、、

ちょっとジプシーのようにうろちょろしてました。

流れ着いた先は緑帯グループ。

指導者一人で6人まとめてセイエンチンを担当されていました。

ちらっと茶帯に目をやると指導者が複数いることを確認。

そのまま緑帯に居座ることにしました。

何度か形を打ち終え、3人ずつ生徒を分け合うことに。

今思い返すと6人とも出身道場の生徒ではありませんか!

全員良く知る生徒です。

ある生徒はコロナ禍の前後に入会した生徒。

小学校に上がるか上がらへんかくらいだったかな?

お姉ちゃんにくっついてて凄く覚えています。

緑帯になるくらいまで頑張ってるんだと思うとなんか嬉しくなりますね。

ほかの生徒は金曜日顔を合わす生徒ばかりです。

金曜日も幼児や一般の指導に回ることが多いのでガッツリ稽古するのはホントに久しぶりかも知れません。

さてセイエンチン内容の方は、唯一無二の指定形。

基本は外すわけにはいけません。

ただ基本通りやっても競技では評価に結びつかないところが難しいところです。

・四股立ちのスピードの上げ方

・手技のスピードの上げ方

・四股立ちの極め方

・外し技の意味(分解)

・呼吸法

・手首のスナップ

・下半身の連動で手技を出す

・丹田の意識

・三戦立ちの締め

・波足移動

こんな感じだったかと。

少しでも競技力が増してくれることを祈るばかりです。

道場は離れても、縁があって出会った生徒たちです。

みんな素直で可愛い生徒です。

ゆりの生徒たちも、形を打ち終えたあとに個別に指導してもらえたりと得るものがあったかと思います。

いっぱい頑張って、良い汗かいて、もっともっと空手好きになってくれたら嬉しいな。

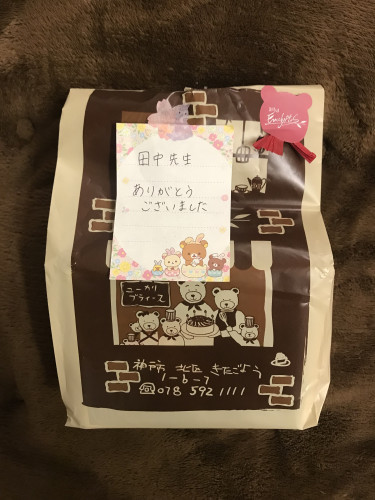

今日こんなことが。

私がお世話になっている道場生Cちゃんが退会されました。

会えばいつも笑顔で迎えてくれて、お世話好きで仲間想いの優しい女の子でした。

タイミングがなかなか合わず最後もお別れ出来ずでしたが、プレゼントを用意してくれていました。

元気でね!

帰りにもいろんな生徒からたくさんおやつもらった。

みんなありがとー!