ブログ

2023年を振り返って

こんにちは!

27日から既に長い休暇に入っています。

今年は会社のPC電源落としてきたので在宅ワーク出来なくしてきました。

読みたかった本も5冊揃えましたし、空手の方ではまだ観てないDVDも形3本:組手3本と6本残ってます。

このブログの合間に息抜きがてら大掃除も進めています。

読書とブログで年末休みをゆっくり過ごしたいと思います。

さて本日のブログは、ゆり道場2023年の出来事を振り返ってみたいと思います。

2年目のゆり道場、一発目の行事は "寒稽古”

3名の道場生が参加しました。

一言で言い表すと苦行。

苦行以外の何物でもない。

これをやったからといって技術が向上することはありませんが、確実に言えることは精神力が付きますね。

これが普通に出来る子は、少々のことでは動じなくなると思います。

3名だった生徒が2024年度は一気に14名です。

せめて晴れてくれたら良いんだけど。

10人の生徒とともに始まった2023年の道場稽古。

今年の目標の一つだった生徒数を20人に増やすこと。

近くに建ったばかりの住宅街にもチラシを配布したり、ホームページの内容にも手を加え続けました。

その甲斐あってか目標を早々に上回る23人です。

道場を大きくしたり全体のレベルを底上げするためにも、新しい血は必要です。

入会者が続いた上半期、教室をスタートさせた時期から続けている生徒と新入会する生徒に対し指導する内容に開きが生じてくることに。

個人的なもうひとつの目標。

形・組手で入賞者を出したい。

優勝なんて大それたことは考えてもいませんでした。

着実に力をつけ数年後には、、

そんな風に思っていましたが5月北区大会で、1年生女子組手でYちゃんがやってくれました。

リズム感抜群の彼女。

とても運動神経が良く、いつも教えたことが真っ先に出来てしまいます。

普段から聞く姿勢も素晴らしく理解力も高い生徒です。

センスの塊ですので私自身常に思考し、良いメニューを計画的に道場生に提供してグングン伸ばしてあげないといけません。

それにしても、センスって持って生まれたものなのかな。

自分のリズムで試合運び出来ればハマりますが、課題もあります。

逆に相手のリズムに飲み込まれそうになった時の引き出し。

打ちあわずズラして(よく見て)返すことが出来れば更に勝率が増すと思います。

間が合っていない時に、正面衝突の空手だけを繰り返していては失点を重ねてしまうだけです。

タイミングが合っていない時バックステップで間をキープし、相手の打ち終わりに極めることを覚えれば。

保護者の方を通じて観せてもらったり、実際に近くで観て感じたこと。負けた試合はこのパターンでした。

引き続き組手の特練に参加してくれれば、駆け引きや技の引き出しが増えると思います。

競技空手に挑戦する生徒が増えるとともに、新入会生もぞくぞくと増えてきました。

2年目にして早くもクラス分けが脳裏によぎる。

・週に一度しかない稽古日

・午後から4時間利用可能

・既存の生徒のさらなる成長

・新規入会者への基礎固め

トータルで考えた場合、クラス分けは必然でした。

早速7月から2部制に移行するべく、内容の見直しを図ることに。

小学生を対象とした空手教室に留まらず、一般の方も参加出来るクラスを設けたいと考えていました。

なにも子供たちのように大会に参加しなくても良くて自分の出来る範囲で、健康維持・フィットネス感覚で緩く続けられる教室が開けたらなと思っていました。

空手への向き合い方は様々であって良いと考えています。

同じ習い事を始めることで親子のコミュニケーションが深まりますし、なにより子供の気持ちに寄り添えることが出来ます。

そんな中、一般生第一号が来てくださいました。

黒帯の取得を目標に子供たちと同じメニューをこなしたりと、とてもとても頑張っています。

取り組み方は人それぞれ。

Eさんに続き一般生が増えていけば良いのにな。

8月には会派の大会がありました。

修交会大会は他の大会と異なり、形競技は学年ではなく帯で競います。

この大会で入賞を果たした生徒が2名。

2年生 組手R君

3年生 形S君

そこそこレベルの高い大会ですが、良い成績を残されました。

子供たちって、ひとつの勝ちや入賞で、がぜんやる気がUPします。

R君分かり易いですね!

組手の練習時間になると超やる気マンマン!

大会後、組手の居残りを申し込んでくれたりといった具合です。

競技空手は、勝ち負けがはっきりつきますのである意味残酷な面もありますが、道場で稽古したことの確認の場として大会に挑戦することも大事なことです。

大勢の前で演武したり組手で相手と対峙することで、度胸がつきます。

少々のことでは動じない精神力や、ここ一番での度胸は将来社会に出た時に必要となりますので、空手道を通じて今のうちからいろんな経験を積んでほしいと願っています。

失敗や負けから学ぶこともあります。

いっぱい経験積んでほしいな。

この頃には、稽古開始の30分前には入室し早練する生徒や、居残りを希望する生徒がかなり多くなってきたことから、週2で出来ないか考えるようになっていました。

大会ともなると、他の道場では2回3回とやってるはず。

そんな中、週1のゆり道場が競技空手で爪痕を残すことは至難の業です。

2年目の段階でクラス分けや回数を増やすことは計画にありませんでしたが、大会に向けて頑張る生徒の姿を観ていますと自然に場所探しに明け暮れていました。

この夏は、目ぼしい場所を調べては突撃したり電話したりの繰り返し。

タイミング良く、神戸市の中学校で体育館の貸し出ししていることを知りました。

場所探しする上で唯一の条件は駐車可能なこと。

鵯台中・大池中と転々としていましたが、11月から校区である小部中が対象となりました。

娘が通っていた母校。

体育祭・文化祭・卒業式と何度も足を運んだ学校です。

今では第2のホームともいえる道場です。

ホントは稽古日を固めてしまいたいところですが、抽選なので全て希望が叶うわけではありませんが、毎回希望者を募って稽古しています。

夜練の方は、一風変わった稽古にしています。

遊びじゃないですが、遊びの要素高めです。

もちろん大会や審査前には、それに応じた稽古内容にもしています。

予め稽古メニューを開示したり、リクエストを募ったりといった具合に試行錯誤しています。

土曜日は基本稽古と平安形ばかりなので、そこは夜ではあまり行わずもっぱら自由形。

アーナン・クルルンファ・四方公相君・シソーチン・バッサイ大・セイエンチン・ニーパイポ・松村ローハイなんかだったかと。

今後はパイクーやヘイクー、パーチューなんか出来たら良いなと思います。

早いものでプレを含めると16回夜練やったかな。

新しい形を覚えるのはとても楽しいと思います。

いつの日か私から教わった形を、今度は自分が仲間や後輩たちに教えてくれたら良いなあと。

そんな道場にしたい。

桜の宮小学校で平日夜も利用できるよう、校長先生を始めいろいろな方の協力を得ながら動いています。

その日が来るまでは小部中学校でお世話になりたいと思います。

クラス分け・週2稽古に加え、神戸市ジュニア講習会にも積極的に参加。

その中でも一番の出来事は、喜友名選手の講習会!

誰でもオッケーとはいかず、館からの条件を少しだけ付け加えさせてもらいましたが残念ながらヒットせず、、

何としても出席したい私は、Kちゃんを誘ってみることに。

参加の連絡を貰い、即アーナンの稽古に取り掛かりました。

アーナンは当然のことながら、普段の稽古で取り入れたい内容がありました。

四股立ちの整え方や、試合直前の身体のほぐし方。

喜友名選手のコートに入る直前のアレでした。

生徒の列に並んで私もサインをおねだりすることに。

一人ひとりの受講生に対し、談笑しながら丁寧に対応されていました。

まさに神対応とはこのこと。

至福の時間でした。

劉衛流を学んだ翌日、朝から単身大阪入り。

新ルールとなった組手審判講習会。

これは行かないわけにはいきません。

当然の如く新しくなったルールブックも購入し読みましたが、座学と実技講習に勝るものはありません。

このブログを書いている現時点でも、さらに見直しが入っているようです、、

オフィシャルで公表されるまでは触れませんが。

突きの距離間等は道場稽古で修正しないと取ってもらえませんので、ルールの変化を敏感に察知しそれに応じたメニューに組み替えないと生徒の勝率に関わってきます。

先取なしの同点のケースでは、より大技を極めた選手が判定で勝利します。

この先、ケース練習も必要になってきますね。

『あとしばらく』の時間帯で、勝ってる時・負けてる時で何を狙うか。

先述の同点先取なしの場合然り。

そんなことを強く感じた組手講習会でした。

外から学んできたことをゆり道場に還元することが私の役目。

喜友名セミナーや組手講習会を活かしていかないと。

9月はイベントがもうひとつ。

”桜の宮まつり” でした。

桜の宮小学校で活動するクラブが主となり、飲食や体験コーナー、演奏会等が行われました。

始めて参加するゆり空手。

飲食コーナー出すようなノウハウもありませんし、元気いっぱい演武することに。

さすがに出たとこ勝負は出来ませんので1回だけ全員で合わせました。

良いクラブ紹介が出来たかな!

実際に入会してくださった方も居てますし。

リーダーを3名任命しましたが、立派に重責を果たしてくれました。

これも彼らにとって良い経験になったことだと思います。

もうひとつ驚いたことに、他道場の生徒がお祭りに来てくれていたこと!

何人おったかな?

6人くらいは来てくれていたような。

もう道場を卒業した生徒の姿もありましたし、

実際にお声かけしていただいた保護者の方も数名いらっしゃいました。

ありがたいことにこのブログも読んでいらっしゃるとのこと。

お役に立てれば幸いですし、今後の励みにもなります。

話しは少し逸れますがホームページの制作に取り掛かったのは約2年前。そこから現在までのアクセス数は17万アクセス‼︎

理解を超えた数字です。

こんなにも沢山観ていただけるとは夢にも思ってもいませんでした。

国内に限らず、ヨーロッパや中南米、アジアから頻繁にアクセスされています。

どうやってホームページに辿り着くんでしょうか?

私は海外の町道場のサイトを検索しようなんて思った事一回も有りませんが。

日本語以外全く分かりませんが、メールも結構な数届いています。

過去にブログ上で携帯番号を載せたことがあり、定期的に営業の電話が今でもかかって来ます。

あれは失敗でした。

10月に入り神戸市大会がありました。

ここでも入賞した生徒が。

8月修交会に続いての3年生 形S君

3年生 組手I君

2年生 形Kちゃん

コート役員でスタンドから応援出来ないのが口惜しいですが、市の大会で入賞するまでになった。

後から送ってもらえる動画で今後の修正点を分析したりとご協力頂いています。

この動画、実はすごく助かっています。

どこが勝っていたか、どこが劣っていたか一目瞭然だから。

決勝戦の試合と同じくらい、生徒の試合は研究材料には最適です。

2023年ラストの試合は11月の垂水区大会が開催されました。

2年生女子形 Kちゃんが見事優勝しました。

入会したのは2月。

もの凄く真面目で、もの凄く練習する彼女。

道場稽古に留まらず、夜練は全部来てるような気がする。

ジュニア講習会にも、後半特練にも参加するほどの完全なるコツコツ型。

グングン伸びていく生徒の共通点は、

『よく聞く』

『よく考える』

この2つに尽きます。

運動神経の良し悪しも影響はしますが。

思考することが普段から身についている生徒は同じ指摘を受けません。

なので個人稽古の際、指導する内容がまた新しいテクニックに移っていきます。

ほっておいても伸びる生徒です。

今年最後のジュニア講習会では一人黙々と2時間超、平安二段オンリーでした。

他の生徒が形を変えていても、我関せずと言わんばかりに。

勝負形を磨きに磨いていました。

12月の審査では初挑戦する生徒もいました。

大会とはまた異なる緊張感があったことだと思います。

おっと!

大事なことを忘れていましたので追記しておきます。

大会や審査等、普段の稽古と違う時は時間に余裕を持って準備願います。

子供たちはただでさえ緊張しているはず。アップもせずぶっつけ本番では良いパフォーマンスを発揮することは難しいことでしょう。

早めに合流して仲間とともに基本やストレッチすることで、チームとしてのまとまりや緊張をほぐせるようになります。

誰でも審査を受けれるわけでもなく、審査の基準も新たに見直しています。

せっかく受けても不合格となるより、よっぽどマシと考えてのことです。

今年の皆勤賞はS君1名でした。

優勝する生徒も出てきましたが皆勤賞は、なによりも一番素晴らしく誇れること。

なかなか出来ることではありません。

おめでとう!

密かに立てていた2023年の目標は2つともクリア。

2024年の目標は、

1・道場生を30名に増やす

2・神戸市大会で優勝する生徒を輩出する

3・新しい形をひとつ覚える

道場生を増やすことでモンキークラスの活性化に繋げます。

バンビクラスから進級してくる生徒が続いてくると稽古仲間が増えますので、このやり方でマンネリの解消を図ります。

そのためにも生徒数の増加は必要です。

区大会で優勝出来ましたので、もうワンステップ上を目指せるかな。

3年目は神戸市大会で優勝出来るよう知恵を絞って稽古メニューを考えます。

既にそこに向けて体幹トレと下半身強化を続けています。

信じてついて来て良かった、ゆりで良かったと思ってもらえるようにしないといけません。

生徒たちも新しい形をどんどん覚えていますので、私もアーナン大を覚えたいと思います。

最後の最後に、せっかくなので来年のことを少し触れておきたいと思います。

審査の受審基準と上位クラスへの進級についてです。

1・

バンビクラスでは礼節や空手道の基礎を学びますが、このクラスで内容を理解することが重要です。

モンキークラスでは教わる内容がもう少しだけ難しくなってきます。

身振り手振りに加えて、口頭での説明を理解出来るということを判断基準のひとつとしたいと思います。

また稽古時間が2時間に伸びますので集中して稽古を続けられるかも目安となります。

2・

小学生(バンビクラス)の審査につきましては、9級(白帯)までといたします。

オレンジ帯になるという身近な目標があれば、より頑張れるかと思いそうさせていただきます。

3・

幼児の間は審査は無しといたします。

伸び伸び楽しく空手道を経験する時期だと考えてのことです。

この先続けていけるのか判断もつきにくく、道着のサイズ選びが難しいことも鑑みて、幼児のみ普段着で稽古しても良いことといたします。

4・

稽古日数が規定に足りない場合や、道場で定める『あるべき姿』に達しない生徒は受審しかねますのでご了承ください。

5・

バンビクラスからモンキークラスに進級したタイミングで防具を揃えて頂くことになります。

基本と形だけだったバンビクラスから、組手も加わるためです。

生徒に愛される・生徒が誇れる道場を目指して精進したいと思います。

今後ともゆり道場を宜しくお願いいたします。

Goodbye 2023!

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 2/5

こんにちは!

古川先生のセミナー2本目です。

2本目のブログは、セーパイの試合でのポイントに絞って説明されています。

3・セーパイの極めポイント

【セーパイの極めポイント】

先のセーサンでは細かい手の動かし方・立ち方等重点的に指導されていてコツというよりもやり方を指導されていましたが、

セーパイでは競技面を重点的に行っています。

セーパイでは、前に速い動きが3回。

四股立ちを後退で極めるのが5回。

その場の回転で極めるのがほとんどです。

四股立ち(後退)で極めるのが苦手な人は向いているとはいえません。

(糸東ならセイエンチンも同じことがいえますね)

3回しかない前進の挙動では、小さくなったり勢いが出ないと「もったいない」

このセミナーでは前の3回・後ろの5回の動き方に絞って深堀りされています。

-第2挙動-

合掌握りから手首を返し、右肘当てを行いますが左の肘を縦に落とすことで右肩が上がらずスムーズになる。

四股立ちの入り方は前膝の抜きを使うこと。

このタイミングに母指球を中心とした左足の返しと、左足鼠径部の締めを合わせます。

-第4挙動-

後屈立ちとなり下段掌底当ても、母指球を使います。

四股立ち移動時の、母指球を使うテクニックはセイエンチンの前後の切り替えしにも当てはまるのではないでしょうか。

技を大きく魅せるために古川先生が現役時代使っていたテクニックを紹介されています。

母指球で回るところを親指の腹で回ります。

たかだか指一つ分ですが、前に出る距離が数センチ伸び、形がダイナミックに変化します。

ただしスピードが増しますのでバチっと身体を止める強い体幹も必要となるでしょうね。

下半身が弱いと諸刃の剣かもしれませんが。

ポイントは3つ

①親指の腹でまわる

②関節を3つ抜いて入る

③極めは軸足で取る

糸東のセイエンチンはスローな形ですが、唯一スピードを強調出来る挙動が、四股立ちの切り替えしです。(4か所)

ここでスピーディ且つダイナミックな演武が出来るかどうかで印象が大きく異なる気がします。(スライドじゃないよ)

ゆりでは2024年以降でしょうか。

青帯の生徒が出現しましたら指定形に突入です。

その時は、このあたりのテクニックが必要になることでしょう。

(第4挙動続き)

上段手刀回し打ち / 右正面蹴り / 左中段回し肘当て / 左上段裏拳打ち

正面蹴りの後の裏打ちでは、自分の重心を四股立ちの高さにスッと落として、相手を引っ張り込みます。

「要するに早く次の立ち方の高さになる」です。

今、道場で繰り返し稽古していることです。

強化の仕方です。

興味深い練習方法でした。

基立ちの姿勢から正面蹴り、引き足までをスナップを使って素早く出します。

引き足を取ったあと、ここからスローで蹴り足を後ろに引き「ランジ」の姿勢を取ります。

自分の意志で蹴って降りる意識付けです。

この自分の意志で四股立ちに降ろすための練習方法の説明でした。

やっちゃいけないのは、勢いよく蹴って足を後ろにバンっ!て降ろすこと。

蹴り足が突っ張って上体が落ちません。

形は奥が深い。

ちゃんと理解して指導したいものです。

正面蹴りをして四股立ちになる瞬間に、立ち方の変形と肘当てを合わせて極めます。

※肘当て → 裏打ち は流さないで、一瞬技を極めて裏打ちします。

-第8挙動-

天地の構え(四股立ち)/ 両引き手(足払い)/ 諸手突き(四股立ち)/ 下段払い(四股立ち)

正しい演武線に戻る方法です。

足払いした後、もとあった四股立ちの位置に戻ってこなければいけませんが、足を後ろに引いてしまうと下段払いの四股立ち演武線も狂います。

足払いのコースがズレないことが重要でした。

先述の親指の腹を使いどころでもあります。

ここはセイエンチンとも共通します。

バッサイ大よりも、セイエンチンを選択する道場生が現れましたら活かしたいテクニックですね。

どっちにしても楽しみです。

-第14挙動-

右中段横受け(左三戦立ち)/ 右正面蹴り / 左中段裏突き(四股立ち)

連続の挙動ですが、最後の四股立ちが潰れてしまってはいけません。

ポイントは足首と鼠径部の4か所をロックし身体を支えます。

膝への意識だけでは、身体がグラつきます。

四股立ちがふらつく要因のひとつではないでしょうか。

四股立ちイコール膝を張る!

ではありませんね。

まだまだポイントがあります。

右正面蹴りの時、左足の小指側に体重がかかると不安定になるので、親指側を意識するとのこと。

小指側だと膝が外回りするようです。

ありがたいアドバイスです。

前後の移動では『お尻は進行方向・頭が遅れてついてくる』とならないように。

上手く移動するコツは、(進行方向に対して)頭の後ろ側を進行方向に押してやることだそうです。

こんなに細かいことになかなか気づけません。

そういえば道場で正面蹴りの稽古時、蹴りの軌道がまっすぐじゃない生徒がチラホラ居てます。

もしかしたらこれが原因かも知れません。

無意識のうちに体重を外側に逃がしてるのかな。

バランスが整うようになると次はスピードを上げる番です。

四股立ち切り返しでは、軸足の抜きだけではありません。

これだけでもスピードは上がりますが、プラスして軸足を速くたたむこと。

圧倒的に転身のスピードが上がります。

細かく書きますと、爪先と足のつけ根を折り畳み、軸足側を速く畳んでスピード感を出します。

やはりセミナーDVDは競技力がつき大変勉強になります。

集まってくれる生徒にどんどん還元しないと。

2023年12月23日 (土)道場稽古82(稽古修め)

こんにちは!

今週はずっと凍てつく寒さ。

外に出るのを躊躇うくらいです、、

あまりの寒さに体温計がまともに機能しなくなりましたので2代目を持参しました。

2023年の稽古もいよいよ本日でラスト。

早めに道場入りして掃除の下準備していたところ、いつも早練に参加してくれる生徒のお姉ちゃんから心温まるお手紙を頂きました。

ありがとう。

大事にしまっておきます。

さて全体稽古するのは、約半年ぶりでしょうか。

最後はみんなで元気よく基本稽古!

1・体幹

2・固定式基本

【体幹トレーニング】

最後の最後に新メニュー投入!

緩めのV字プランクの体勢を取り、クルルンファ の足刀蹴りです。

片足を思いっきり伸ばすとともに、もう片方の足は、グッと引きつけます。

これをプランクしながら1分間行いました。かなりキツかったんちゃうかな。

この新メニュー、足刀蹴りや引き足のスピードアップも兼ねています。

まだ道場では取り入れていませんが、クルルンファ を打つようになれば競技力アップに間違いなく繋がります。

プランク・サイドプランク・蹴りプランクで通算190分経過で2023年の体幹トレーニングを締めくくりました。

【固定式基本】

皆で円になり、幼児の両サイドを上級生が囲みます。

突きや受け、蹴りを織り混ぜながらトータル1,000本!

途中、四股立ち突きや基立ちを取りながらの突きもありましたので、足パンパンになったことでしょう!

シンドい時こそデカい声ね!

全体稽古を終え、皆勤賞の発表とみんなにプレゼントを配りました。

今年の皆勤賞はS君1名でした。

なかなか出来ることではありませんね、1年間一度も稽古を休まないなんて!

個人的には、一番値打ちがあると思っています。

空手道も地道な基本の積み重ねですので、ずっと休まず来てくれたら上達します。

彼は少し早めに道場入りして、バンビクラスにお手本を見せてくれたりとお手伝いもしてくれています。

ゆり道場は空手教室ですが空手だけを教えるつもりで始めた訳ではありません。

自分自身のことはさることながら周囲に気を配れたり、稽古への向き合い方で他の生徒に行動で示せる人を育てたい。

空手道を通じて、リーダーシップを身につけ将来社会に出た時に必要とされる人材を育成することです。

稽古中の声掛けや任せることで、自覚を芽生えさせたいと思っています。

休むことなく常に全力で稽古出来る生徒は、自然と人が集まってきます。

この調子で道場を引っ張っていってもらいたいと思います。

それとクリスマスプレゼント。

お菓子大量に購入しては袋詰めして、11月くらいからボチボチ用意を進めていました。

みんな喜んでくれて良かった!

集合写真を撮ったあと本日のメイン行事、みんなで大掃除です。

モップがけして雑巾がけ!

一年間の感謝の気持ちを込めてキレイに拭き上げました。

素直で可愛い生徒に囲まれてとてもやりがいを感じています。

お預かりしたお子さんを空手道だけではなく、リーダーとして通用する人材に成長させていきたいという信念で社会貢献しています。

保護者の方には館の活動方針にご理解を頂き、これからもどうかお力添えをいただけますよう宜しくお願い申し上げます。

2023年大変お世話になりました。

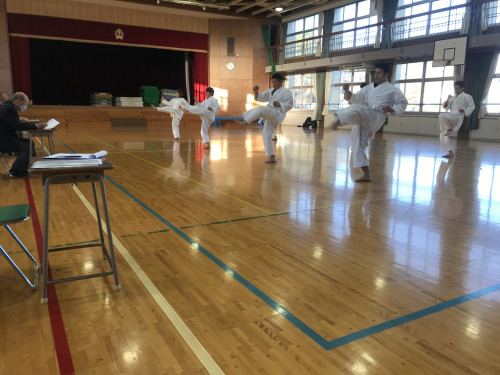

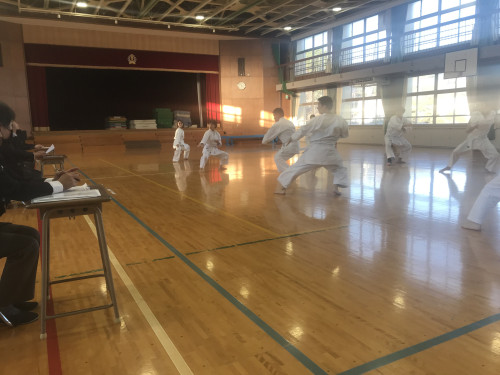

2023年12月20日 (水) 夜練14 @小部中学校

こんにちは!

年内最後の夜練を昨日終えました。

メニューは形オンリー (体幹はやるが)

生徒に何を打ちたいか聞いてみたところ、大会や審査でも打つ平安二段と第一指定形のセイエンチンです。

順番を覚えていますので、競技力を上げる内容に特化しました。

1・体幹

2・形

【体幹トレーニング】

今日は3人だけでしたので、ひとつずつ選んでもらいました。

プランク・バックフルアップ・V字プランク。

バンビクラスの生徒には、1分間じっと我慢するメニューが中心ですが、動きの中で軸をキープするメニューも来年あたり導入してみようかなと思ってます。

ボディバランスの向上も期待して。

秋から始まった夜練、今年は42分間行いました。

週末の稽古修め、新メニュー投下しますよ!

【形】

3人揃って平安二段。

ガッツリという表現がピッタリでした。

時間がたっぷりありますので、ひと挙動ずつ深い部分・細かい部分を丁寧にです。

幼児や1年生ですので、なるべく難しい表現は避け時々理解度の確認を取りながらです。

特にキレ(スピード)の上げ方を指導しています。

スピードといっても2つあります。

上半身(手技)のスピードと下半身(運足)のスピード。

初速のスピードを上げるとともに、立ち方と技のタイミングを合わせる練習です。

これまで平安二段については、そこそこ稽古を積んでいますが今日は見事にハマってくれました。

自分自身、指導の仕方に自信がついてきたかな。

これまでの経験上、指導内容を理解しだすのは小学3年生くらいかなと思ってましたが、1時間でかなり上達出来ました。

キーワードは、

・抜きと寄せ

・内腿の使い方

・軸足の切り替えし

・脱力

今日の感触が残ってるうちに、キーワードを基に自主練してほしいと思います。

考えながら稽古出来る子は習熟スピードが上がります。

20時をまわり残り30分間、マンツーマンでセイエンチン。

指定形で初登場する立ち方・技では、

・三戦立ち

・掛け手受け

・拳支え受け

・内受け

・揚げ突き

・肘当て

・金的打ち

たくさん難しい技が出てきますが、何してるか分解で説明することで技の理解が深まったことと思います。

スローな形ですが一瞬の切り替えしで、審判をおっ!と思わせるくらいの違いを見せないといけませんので、競技空手としては難易度が高いと思います。

ただ、平安二段で指導した前後の切り替えしを応用出来ますので、上手く使えればキレと極めを表現出来るかも知れません。

いろんな形を知ることから始めて、この先自分が勝負していきたいと思う形を見つければ良いと思います。

ただし基本形で勝ち進まなければ、出番は無いよ。

基本形も同じくらい大事にしていこう!

2023年12月17日(日)第3回谷派空手道心武館 段級審査会 @西舞子小学校

こんにちは!

午前中はブログUP、道場に関するPC業務に没頭。

1年間の出席率、新しく決めたこと、見直しが必要になったこと等を纏めていました。

そうこうしているうちにタイムアップ。スマホに下書きして出発です。

これからのことを行きの車の中で一人ブツブツと独り言でした。

さて13時となり生徒が続々と入室します。

何となく外に目をやると、、

吹雪いてるじゃありませんか!

すぐやんだので良かったですが雪の日の運転は大の苦手。

館長の挨拶でもありましたように、黒帯を取得するまで粘り強く努力してほしいと思います。

空手道を通じて継続する大切さを学んでほしいと思います。

ゆりからは、12名が挑戦しました。

名簿を見てると生徒が増えたことを実感します。

H君との出会いは昨年の今頃だったかな?

1月に入会し、8月と11月には大会にも挑戦しました。

そして今日初めての審査会でした。

表情見てると全く緊張している様子もなく、かといってふざけてる感じもなく。

見てるこっちの方が緊張してました。

全体で準備運動した後、白帯39名を4グループに分け基本・形・組手の順に審査スタートです。

私は1審でした。

基本では突きのコース、立ち方が重要です。

ひたすら道場で繰り返していますので、大丈夫でした。

まるで一緒だったかと思います。

形の審査では、人数が多く十二の形では前後の生徒にぶつかりそうに、、

あれは可哀そうなことをしてしまった。

あれだけ自分の形に集中しなさいと言ってましたが、もっと間隔を広く取らないといけませんでした。

ゴメンね。

四の形、十二の形にとどまらず平安二段にも果敢に挑戦し褒めてもらってましたね。

春も審査に挑戦出来るよう引き続き頑張ろう!

組手の審査でも伸び伸び出来ていました。

基本と形に稽古時間のほとんどを費やしていたので少し不安でしたが、積極的に技を出すことが出来ていたのでホッとひと安心でした。

道場稽古でも少しずつ組手の時間を設けていきますよ!

今日で審査会の雰囲気も掴めたことだと思います。

この調子で頑張ろう!

結果発表を楽しみに待っててね!

少年少女の審査を終え次は一般部でした。

ゆりからはEさんが挑戦!

一般受審者は9名でした。

9月の審査より若干少なかったのかな。

全体で基本審査を同時に行いました。

一般の審査内容はしっかり把握出来てなかったので、覚えとかないけません。

少年少女の審査に加えて、正面蹴り / 回し蹴り がありました。

形の審査では、

四の形と十二の形を全体で行い、平安形も初段から五段まで行っていました。

既に平安形を覚えられていますので、これには館長もビックリ!

お褒めの言葉をいただいていましたね。

一般の審査では、技の意味に関する質疑応答も含まれます。

技の名前も知っていないといけませんので、このあたりも座学が必要ですね。

また分解についても答えなければいけません。

(技の名前と意味です)

平安形と指定形で質問されるパターンはある程度読めますので、次の審査前には対策を練っておきたいと思います。

あっそれと、ペーパーテストもありましたね。

少年少女でも、茶帯黒帯になると筆記テストと分解の質問出てきますので、みんなもそのつもりでいてください。

質問コーナーで呼吸を整え、最後は2人1組で形を打つことに。

この時点で形を7本打っていたんじゃないかな。

かなり疲れたことと思います。

後方から拝見していて感じたことを記します。

上手く打てていましたが、全体的に後ろ足の開きが気になったことと、手刀下段払いで技に入る準備動作の時に両手が外にはねています。

『身体の枠の中』がポイントです。

今度道場で説明しますね。

最後は組手!

積極果敢に技を出していました。

あまり練習する時間は取れませんでしたがベストを尽くされていました。

黒帯目指して頑張りましょう!