ブログ

2024年1月11日 (水) 夜練15 @小部中学校

こんにちは!

11日、今年初の夜練でした。

ここ最近、週2で来てくれるバンビクラスの生徒2名で基本と形でした。

まだ幼児と1年生ですので遅い時間は苦手。

眠たくなるので30分早めに切り上げています。

1・体幹

2・形

3・移動式基本

4・形

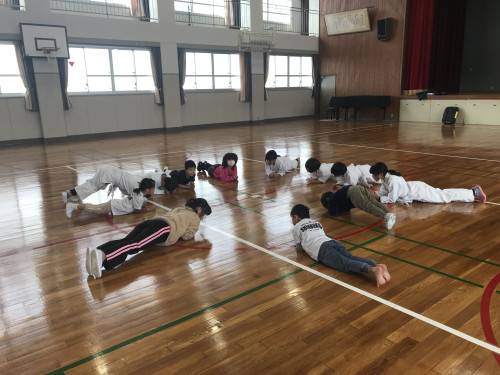

【体幹トレーニング】

プランク・サイドプランク・V字プランクで45分でした。

頭のてっぺんからつま先まで真っ直ぐでキープね。

”継続は力なり”

【形】

形を数多く打ち込み完成度を上げる考えでした。

でも数をこなす前に、守るべきポイントを改めて確認することが先です。

守るべきポイントとは、正しい突きの位置や立ち方、腰の締め具合に演武線等です。

ひと挙動ずつ修正していき繋げていきます。

全部形に費やそうと思っていましたが、ベースとなる立ち方の稽古量が足りないと感じ、形稽古を短時間で切り上げました。

【移動式基本】

これから先、形競技に出場するとなると平安二段最後の四股立ちの演武線は外せません。

ホワイトボードがあったので運足をかみ砕いて説明しましたが、どうだったかな。

床のライン上を四股立ちで移動しました。

動き方は同じ。振り向いて斜めに移動するだけです。

暫く移動式を繰り返し、再度形稽古をすることに。

土曜稽古もそうですが、移動式の量が足りていないことを痛感しています。

美しい形を打つためにも移動式基本で正していきたいと思います。

【形】

演武線を頭に叩き込んだうえで、残りの時間形に戻りました。

基本が不十分な状態で形稽古を増やしても、かえって裏目に出ることがあります。(間違った癖がついてしまう)

バンビクラスの生徒には、まだ難しいかも知れませんが、結局意識して稽古に取り組めるかどうかです。

稽古のあと上達する取り組み方について説明しました。

1・稽古中に指摘を受けたことをノートに取る。

2・自主練する前にノートに目をやる。

3・指摘内容を頭の中で整理したうえで自主練に入る。

普段私が心がけていることですが空手に限らず新しい知識を得た時は、学んだことをノートに残します。

聞くだけよりも、ペンを取り文字に残すことで更に頭に入るから。

書きながら読み返すと結構インプット出来ます。

せっかく教わったことは、自分のものにしてもらいたいな。

普段道場では事あるごとに質問連発してますが、アレは理解度チェックしています。

まず意識しながら正しい基本を積み、いつの間にか無意識で正しい基本が出来ていれば言うことなし。

結局これが出来る人が、頭角を現すんだと思います。

『空手ノート』を道場に持ってきて、稽古前に読み返すのも良いですね。

そんな貪欲な生徒が現れることを期待しています。

そのためにも生徒をもっともっと空手に夢中にさせることが私の任務です。

2024年1月7日 (日)心武館 寒稽古 @アジュール舞子

こんにちは!

7日アジュール舞子で毎年恒例の寒稽古でした。

8時過ぎ車で出発。

ふと車の外気温に目をやったところ2度、、

前日から曇り空で天気も悪く、しとしと雨でした。

すっきりしない天気の中、車を飛ばします。

時間ぴったりに無事到着。

海岸に足を運ぶと去年は無かった『BE KOBE』のモニュメントが。

インスタ映えしそうですね。

昨年は目的地に今いち自信が持てず早めに出たことで一番乗りでしたが、既にたくさんの先生方が到着されていました。

年始の挨拶を済ませ、設営の準備に取り掛かります。

テーブル運んでイス運んで、受付作って、調理スペース確保して、焚き火の準備整えて、更衣室の準備を手分けして行います。

そうこうしていると、ボチボチ生徒が集まってきました。

道場からは一気に14名参加。

昨年は3名だったから随分増えたもんです。

テレビでよく見る、まんまアレ。

この日はどんよりした天気に加え、風も波も高くて一言で表すと苦行です。

ゆりの生徒たちと砂浜を散歩。

幼児たちがくっついて離れません。

教室開いて以来常々感じることですが、もう一度子育てしてるような不思議な感覚になります。

ホント充実していて、素直で無邪気な生徒たちに感謝です。

普段なら受付からすぐ近くで稽古するはずでしたが、この日に限って別の団体さん2組が出現しました。

良い時間になり、みんなで稽古場所の石ころ拾いからスタート。

明石海峡大橋をバックに全体写真撮影です。

後で気づきましたが、館長自ら写真撮られていました、、

当日はこんな感じで進行しました。

1・記念撮影

2・ランニング

3・固定(移動)式基本

4・形

5・組手

6・ダッシュ

7・寒中稽古

8・飲食

撮影を終え稽古開始です。

幼児から順に砂浜をランニング。

しっかり身体を温めておかないといけません。

しっかりランニングしたあと、基本に移ります。

突き・受け・二連突き・追い突きだったかな。

基本の次は形でした。

寒空の下、幼児から高校生まで全員で四の形と十二の形を繰り返します。

形を終え次は組手です。

刻み突きと逆突きを正体と逆体で繰り返しワンツー。

しっかり動いて身体を温めていないといけません。

突きの稽古のあとはペアとなり、技を出し合いました。

砂浜に足元を取られますので組手どころではありませんが。

そろそろここで、寒中稽古に入るところですが直前にダッシュを挟みました。

しっかり身体を温めて、指導者と一般生がポツポツと道着を脱ぎ始めます。

私も覚悟を決め、上着を脱ぎました。

この日は風がとても強く激さむ。

内心嫌ですが、嫌がっても仕方ありません。

海に向かって追い突きで移動基本の始まりです。

いつもと海中稽古の場所が異なるためか、海の中は大きな石がゴロゴロしていて足の裏が痛いこと!

腰ほどの深さでしたが、波も高くて強く何度も飲み込まれそうになってました。

頑張りは5分程度だったでしょうか。

波も高くここでストップでした。

子供たちは足元くらいで切り上げ、撤収です。

ここからはスピード勝負。

100メートル以上離れた場所に着替えを取りに行き、また100メートル先の更衣室に向かいます。

砂にまみれた足なので裸足で移動しますので、急ぎたくても全く急げません。

何とか到着した男子更衣室でしたが、強風でブルーシートが半壊していました、、

良い大人がブルブル震えながら着替えです。

身体や道着に砂がくっついていますので、着替えに10分以上かかったような。

なんとか着替えてアツアツのお雑煮食べて、焚き火のそばからしばらく離れられませんでした。

生徒たちが解散したあと、砂浜を歩き落とし物が無いか確認と片付けをして寒稽古を終えました。

いつも以上に厳しい寒さでしたが、無事?寒稽古を終えることが出来ました。

確かに海中稽古は苦行ですが、生徒たちとゆっくり砂浜でキレイな貝殻見つけたり、散歩したりとふれあいタイムで癒されています。

前日の凧揚げ大会然り、生徒達の稽古中とは違った一面も伺えて私にとっては貴重な機会となっています。

来年はさらに多くの生徒が参加してくれることを期待しています。

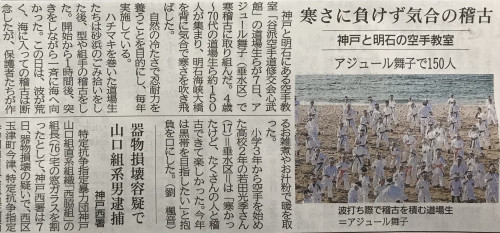

※ 神戸新聞に掲載されました。

保護者の皆さまへ。

今回もたくさん写真が集まり大変助かりました。

また日頃から館の活動にもご理解をいただき心強い限りです。

これからも生徒ファーストで知恵を絞って頑張っていきますのでバックアップ宜しくお願いいたします。

2024年1月6日 (土)道場稽古83(稽古始め)

こんにちは!

2024年一発目!

2週間近く稽古がありませんでしたので、早くみんなの顔を見たかったです。

午前中は凧揚げ大会があり、テキパキ片付けして一旦帰宅。

そのまま残ってても良かったのですが、帰って良かった。

注文していたゴム紐が届いてました。

生徒のみんなに、お年玉代わりに帯止めのゴムをプレゼントでした。

教室開きした時に一度、白色ゴムを渡しましたが、あれから生徒も増えたしオレンジ帯になっても白ゴムを使い続けてくれてる生徒もいること、今回新たに青帯になった生徒もいることから全色揃えました。

あっそうそう。

競技空手では、級に関係なくみんな白帯で試合しますのでゴム紐は残しておいた方が良いよ。

急いで用意して学校に向かいましたが既に生徒が!

一番乗り狙ってましたが、残念ながら2番手でした。

バンビクラス

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・組手

モンキークラス

5・体幹

6・固定式基本

7・形

-バンビクラス-

【早練】

稽古始めには、教室を開いた時に友人にお祝いでいただいたビッグミットを使うと決めていました。

ビッグミットに興味を持つ生徒たち。

中段回し蹴りの練習でした。

一列になり30分蹴り続けました。

最後の方では、どんどん生徒が集まり全員で蹴ってました。

やっぱり思いっきり身体動かすと気持ち良いですね!

蹴る時のコツを記しておきます。

1・蹴る瞬間両手を入れ替える

2・蹴る瞬間軸足の踵を相手に向ける

3・足の甲で蹴る

4・蹴った後は引き足を取る

【ウォーミングアップ】

暖房ガンガンにつけてますが、体育館はなかなかの寒さ。

グルグルジョグしたり、サイドステップ、バックステップ、ダッシュで身体を温めました。

2024年 初稽古は元気いっぱいジョグからでした。

【体幹トレーニング】

2024年も体幹を愚直に取り入れます。

プランク・サイドプランク・V字プランクで63分経過でした。

体幹が強くて損することありませんので、まずは3分間自分の身体を支えられるよう我慢を覚えよう!

【固定式基本】

バンビクラスの生徒にも新しく立ち方が増えました。

基立ちと前屈立ち。

幼稚園児が多いクラスですので、ゆっくりのペースですが2つの立ち方の違いを知るところからスタートです。

軽く前膝を曲げる基立ちと、1足分長く広げて深く曲げる前屈立ち。

せっかくなので、前屈立ちで突きの練習を頑張りました。

初日からキツかったかな。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いあたりがスムーズに出せるようになってきたと思います。

他にも基立ちとなり正面蹴りも頑張りました。

引き足を取る意識も芽生えていて教わったことが、しっかり浸透してるなと感じました。

【組手】

バンビクラスも昨年のラスト2回くらい組手の稽古がスタートしました。

構え方と技の出し方を覚えている最中です。

少し間が空いたので改めて組手の構え方を勉強し、そこから刻み突きを出す練習でした。

途中フットワークの中から技を出すことなんかも。

突いたあと、残心とるところまで進みました。

バンビは60分しかありませんので固定式基本は必須ですが、形と組手を交互に進めていこうかと思います。

足りない分は早練で補うことも可能ですので、お手隙でしたら30分前に来ていただけたらと思います。

形や組手、ラダーなんかをやってます。

(強制ではありません)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

プランク・V字プランク・バックフルアップで193分経過です。

モンキークラスでは耐え忍ぶ体幹から動きの中で極めをつける体幹に移行しだしたところです。

今日は久しぶりなこともあり3分間じっと我慢でした。

もう2部生は余裕ですね!

【固定式基本】

稽古の前に審査について大事なお話をしました。

・良く聞く 良く考える

・級に見合ったことが理解出来なければ受審出来ない

・同じ指摘を何度も受けない

予めの説明が効いたのか、集中力を持続した状態で最後までやり切ってくれました。

突き・受けの基本から始まり、突いた手でそのまま中段受けに入る技。

そのまま受けに移行していては、パリッとした技になりませんのでちょっとしたコツを指導しました。

これから進む形にそのまま使えますので、よく覚えておいてほしいところ。

次回同じことするときに、また説明に時間をかけないで済むようしっかり意識しておいてほしいと思います。

今後テクニック面を含めて基本も、このような指導が増えていきます。

同じ指摘を受けていては、審査の有無にも影響しますので2部生には真剣についてきてほしいです。

(特に基本ね。シンプルに立ち方と受け、突きの位置ね)

下半身強化も行いました。

前屈立ちでの斜角突き。

手技と軸足を揃えることが、この稽古の目的です。

ただやってるだけと突きのタイミングを図りながら稽古をする人とでは、上達が違ってきます。

今日の数の倍を本気でやったら汗が噴き出すと思います。

一つひとつの技をそれくらい全力で出してみよう。

(力を込めるのはインパクトの瞬間だけ)

【形】

青帯生も誕生したし初稽古ということもあり、残りの時間およそ80分形に費やしました。

第一指定形 バッサイ大でした。

基本形には登場してこなかった、立ち方や受け蹴りなんかも出てきます。

かなり難易度が高いので挙動を細かく分け、生徒の理解度を見ながらゆっくりスタートしました。

全体が間違えず揃うまで何度も何度も。

途中、自由時間を設け前半パートを繰り返し自主練したりです。

私はその間、個別に見て回り指導したりといった具合に。

基本から形にかけて、凄い集中力を見せてくれほとんど覚えて帰ったんじゃないかな。

分かりにくいところを積極的に聞きにきたり、今まで以上の手ごたえがありました。

みんな目が真剣だった。

形競技での見せ所のひとつ。突きからの受けの連続挙動。

八字立ちから側屈立ちの連続動作。

今日やった基本の稽古と同一です。

ここも途中自主練の時間を設け一人ひとりチェックして回りました。

今日教えたのは、あくまでも順番です。

順番をバッチリ覚えた生徒から細かいテクニックに移っていきたいと思いますので、身体が覚えてるうちに自主練してほしいと思います。

最後に説明しましたが、青帯になったら必要な形です。

オレンジ帯の生徒は気分転換程度に考えておいてください。

大会で打ちたければ、基本形を磨き上げないといけないことを忘れずにね。

今、稽古する量は指定形より基本形です。

※会員ページに、2024特練申し込み 兼 今年の目標用紙を添付しています。

20日の稽古までに、参加の有無に関わらず今年の目標を記入して全員提出をお願いします。

後日、本部のHPに記載されます。

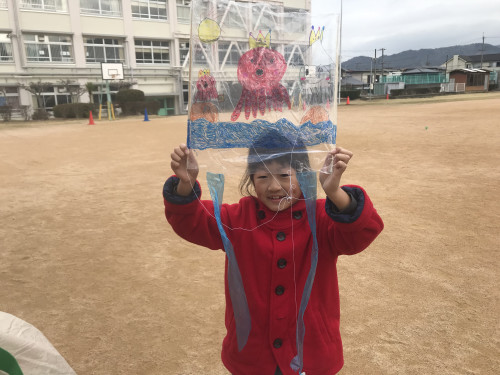

2024年1月6日 (土)凧揚げ大会!

こんにちは!

6日はゆり道場の稽古始めでした。

午前中は、普段お世話になっている『桜の宮 さわやかクラブ』主催の桜の宮小学校のグラウンドで凧揚げ大会!

子供ファーストのさわやかクラブ。

定期的に凧揚げや餅つき、お祭りや夜間パトロールなんかを開催されています。

子供たちのために、これだけのことを企画進行されていて頭が下がる思いです。

こっそり校長先生も裏方にまわりお手伝いしてくださいます。

普段、体育館を利用させていただいていますので私も出来る限りの協力は惜しみません。

集まった人の数は昨年とほぼ同数75人と聞きました。

9時に集合し事前準備。

事前準備と言っても机出して椅子出したくらいですが。

10時前になると、凧を持った子供たちが続々と集まってきました!

ゆりの生徒も随分集まってくれた。

自作の凧を持って来てくれたり、初めて凧揚げする生徒も居たりといった具合です。

カッコいいデザインの凧、高く上がった凧なんかを審査員?が観てまわり表彰されたりします。

私はグラウンドに出て、子供たちの走り回って遊ぶ姿を写真パチパチ撮ってたり、いろんなところで紐が絡まりまくってたので、紐解き係りでしたね。

超広い桜小のグラウンドを、どれくらい走ってたかな?

40分くらいでしょうか。

無風でしたので、ちゃんと上がるか少し心配もしましたが全然問題なかったです。

そして発表の時間。

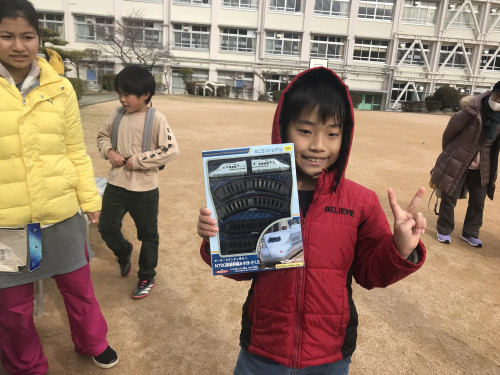

なんと優勝したのはR君!

上がった凧の紐をちゅんちゅん引っ張ったり、上手く上げてました。

Sちゃんお手製の白龍もシブかったし、なにより来てくれた子供たちがみんな良い顔してたのが嬉しかった。

凧揚げの次はビンゴ大会も。

ビンゴも熱いですね!

リーチ・ダブルリーチ・トリプルリーチまで来てもなかなか当たりが来なかったですが、何かしら持って帰えれたかな?

ビンゴも終わって、温かい飲み物も。

これは去年無かったかな。

寒空の下、アツアツのミルクティー久々に飲みましたが美味しかった。

たまたま夜に買い物いったら同じの見つけたので買ってしまいました。

下準備やら当日の片付けとかありますが、

子供たちの楽しそうな顔を見てるとやって良かったなといつも思います。

子供たちの無邪気な笑顔を見てると癒される。

また頑張ろう。

タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 4/4

元旦にブログで新年のご挨拶を申し上げた後に災害が起きてしまいました。

能登地方の強い揺れと津波の報道に驚きを隠せずにいます。

夜になり視界が確保出来ない中、寒さも懸念されます。

被災された方々の心痛ははかり知れません。

被害に遭われた方の無事を祈ることしか出来ませんが、どうか用心してお過ごしください。

ブログの準備は整えていましたが、アップする気になれず一旦は見送りの方向でしたが、あと1本だけ載せ暫く状況を注視したいと思います。

タナスセミナー応用編 いよいよ最終回です。

10・複数人の攻撃を動きながらかわす

11・コーナーを背負う

12・多人数の攻撃をかわす

13・クールダウン

【複数人の攻撃を動きながらかわす】

1人 対 3人となり、大きくコートを使った練習です。

まず1人が3人相手に攻撃を仕掛け、ブザーが鳴ると攻守交代。

これまで同様に、返したりカウンター取ったりしながら3人組の攻撃を防いでいます。

これを一定時間繰り返し練習しています。

なかなか面白い練習だと思います。

いろんな動きの中で次どうするか瞬時に判断しないといけません。

【コーナーを背負う】

コーナーの隅を使った練習です。

一歩も後ろに下がれない状況で、攻防を繰り替えします。

上手くダッキングを使った逃げ方やスコアの取り方を紹介されています。

1人5秒程度の攻防を3人連続で行ってます。

【多人数の攻撃をかわす】

6人1組。

練習後のクールダウン的な感じです。

もはや空手ではありませんでしたが、楽しみながら技をかわす遊びのような感じでセミナーを終えました。

【クールダウン】

ゆっくりとその場で足ふみしたり、腕を振ったり、正面蹴りの要領で足を蹴ったところで止めて引いて後ろ蹴り。

これをスローで行っています。ゆっくりすることで体幹も鍛えられますね。

正座・黙想・礼

でセミナーを終えました。

独特のリズムでフットワークをするタナス選手。

攻撃に転ずる間が、他の選手と異なりいつの間にか間合いを詰めています。

「おこり」の無さ、力感の無さがなせる業なんだと思います。

来る気配が無いタイミングで入るリズム感。

この感覚を掴む事が出来れば容易にポイントが取れるんだと思います。