ブログ

2024年3月10日(日) 第3回心武館特別練習会 (組手) @中崎公会堂

こんにちは!

2024年度3度目の特練が中崎公会堂で開催されました。

この中崎公会堂、ゆり生にとって初めての場所。

私のお気に入りの場所です。

ここ最近使ってなかったのか、随分久しぶりに感じました。

明治時代の建物だと聞いていますので、築100年超えかと。

ただ空調整ってませんので、保護者の方は激さむだったのではないでしょうか。

道場生は1日組手でしたので大丈夫だったと思いますが。

稽古の方は今年から特練の進め方に大きくメスが入りました。

従来では形・組手どちらか好きな方に分かれて行っていましたが、今年度より県大会ベスト8クラスの選手を強化組、その他の生徒を育成組の2つ(計4つ)に分かれて稽古することになりました。

同じ組手でも強化と育成が同じメニューをこなすことはありません。

生徒個々のレベルに合わせた特練に生まれ変わりました。

この日のメニューはこんな感じでした。

1・準備体操

2・ウォーミングアップ

3・組手新ルール説明会

4・組手基本(帯分け)

5・組手稽古(グループ分け)

2024特練に申し込みしていたS君は欠席。

前回に引き続き、3年生S君と2年生R君が飛び込みで出席の計7名でした。

毎回飛び込み参加も歓迎していますので、どんどん稽古に参加してほしいです。

いつもと違う指導者、初めての場所、知らない他支部の生徒とともに稽古する緊張感を感じつつ自分を高めていってほしいな。

今年度特練の準備体操は私が担当しています。

主に肩甲骨と股関節まわりの可動域が広がるようなメニューを組んでいます。

肩甲骨回りは大きな突き技を出すためには大事な運動ですし、股関節まわりは蹴りです。

他にもハムスト伸ばすことでケガ予防にもなります。

前任の先生はラストに体幹トレ入れてたな。

ケガしたら空手どころではありません。

休んでる間、ライバル達は稽古を重ねますので差が広がる一方です。

ケガの予防はしておくようにね。(道場稽古の前にストレッチやっといてくれると嬉しい)

準備体操の次はアップ。

ここでしっかり身体を温めていないと、これまたケガに繋がります。

ジョグやダッシュ系にいろんなジャンプがあったり、組手フットワークなんかです。

アップで身体を温めた後いつもなら基本に入りますが、組手新ルールの説明でした。

いろんな生徒が居てますので、そもそものルールから。

・得点部位(突きの距離と蹴りの距離も)

・反則部位(種類も)

・先取(せんしゅ)とは

・あとしばらく(残り時間15秒)

・先取取り消し(反則注意)

・新ルール(C1とC2の統合)

・主審と副審の役割(主審:反則・副審:技)

・同点先取無しの場合の勝者の決まり方(技の難易度 → 副審判定 → 主審加わる)

・身だしなみ(主に女子選手)

20分間で上記の説明を生徒と保護者を交えて行いました。

保護者の方の中で、分からないことがあれば道場で聞きに来てください。

4月に入れば試合形式の中で生徒向けに、ルールについても触れていきます。

改めて感じますがこの新ルール、先取と蹴りの重要性が増します。

戦略上、蹴りを被弾しないガードの技術と逆に蹴りを最短距離で極める技を磨かなくてはいけません。

試合展開によっては、前に前に出てくる相手によってはカウンターの正面蹴りが有効になるかも知れませんね。

ひとつ気になるのは、主審や監査は赤青の極めた技を頭の中で覚えておくのは至難の業だと思います。

これをひと大会ずっと集中して出来るのかな。

記計係りがメモしとくんでしょうか、、

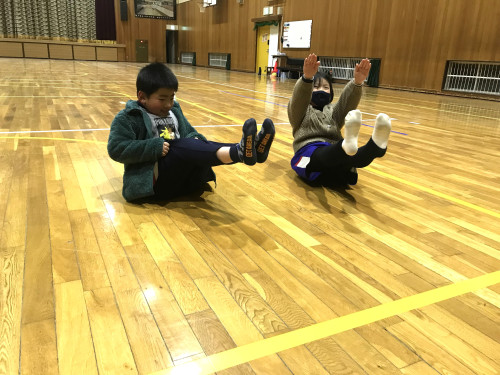

ここから帯ごとに分かれて組手の基本に入りました。

私は白帯(バンビ)のお手伝い。

構え方から始まりフットワーク、突き、蹴りを楽しみながら。

人口密度の高いオレンジ帯(と青帯)に行こうかとも思いましたが、振り向けば道場生がいっぱいいましたので止めました。

せっかくの特練だし、違う刺激を受けてほしいので止めときました。

引き続き、バンビ向けの指導が長けている西明石支部の先生のサポートに回りました。

組手の基本から、少し難しい内容に入りました。

組手のコンビネーション。

リズムの中から刻み突き → 中段突き → 刻み突き → 刻み蹴り → 上段逆突き

これを何度も繰り返しているうちに、段々リズム感が良くなり技が繋がってきました。

技が上手くだせた時の笑顔を見てると、どこの道場の生徒でも可愛く思えてきます。

名前も顔も一致しない生徒(ゴメン)ばかりですが、やけに人懐っこくて可愛かったです。

さてゆり生の頑張る姿もチラチラ見てました。

さすが特練に来る生徒達です。

皆良い顔して懸命に努力してました。

(でも打ち込みの時は礼をすることを忘れずにね)

それでこそ我が生徒!

突き技の基本

フットワーク

打ち込み

反応

こんな感じだったと思います。

次回は今月24日!

場所は今回と同じ中崎公会堂です。

形オンリーでやりますので、S君R君に続く生徒が出現することを期待します!

参加した生徒は皆、終わったあと達成感ある良い顔を見せてくれますので一度経験してみてほしいな!

2024年3月9日 (土)道場稽古92

こんにちは!

昨日は夜遅くまで大阪まで出張。

花粉に悩まされ一日中、目がかゆく鼻たれ状態でした。

この時期絶対に忘れてはいけない点鼻薬を忘れてしまいました。

今朝は天気も良く、気合マンマンで道場に向かいましたが風が冷たくて道場に着くなり暖房オン。

まだまだ冷えますね。

今日の2部は組手ガッツリのメニューを組んできました。

寒いしちょうど良かったな。

途中どんより曇り空からの猛吹雪でした。

-バンビクラス-

0・早練

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹

6・固定式基本

7・形

8・組手

バンビクラス

【早練】

先に入室していた3名と四の形から。

Mちゃんには引き続き四の形を稽古してもらっている間に、Aちゃんに平安二段を指導します。

形を教える前に、初めて学ぶ立ち方の説明を行いました。

基立ち・前屈立ち・猫足立ち・四股立ちの作り方です。

それぞれ正しい長さと正しい幅があります。

自分で確認出来るように丁寧に指導しました。

猫足立ちだけは軸の位置が異なりますので自宅の壁を使って確認する方法を説明しました。

今日はここまで。

次週いよいよ形に入ります。

幼児がどんどん集まりだしたので5名の生徒と十二の形を初挑戦することに。

ゆっくり形で順番を覚え始めました。

当時1年生と幼稚園児だった娘が、途中道場の外に逃げ出したのを昨日のことのように思い出します。

少し長い形ですので、優しく楽しくボチボチのペースでやっていこうかなと思います。

それにしても幼児たち可愛すぎ。

しっかり癒されています。

【ウォーミングアップ】

足元から冷えてたのでアップから入りました。

ジョグ・後ろ向き・サイドステップ・カエル飛びジャンプを往復し身体を温めました。

ジャンプ力があると組手で大いに役立つよ。

【体幹トレーニング】

V字プランク・バックフルアップ・サイドプランクでした。

これで90分経過しました。

小さい頃からの積み重ねで鍛えています。

どんなことでも良いので何かひとつ普通に継続出来るようになってくれたら嬉しいです。

【固定式基本】

引き手の高さについて説明しました。

いつも同じ位置に戻すようにね。

引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・四股立ち突き。

『技は両手で出す』

強い引き手を意識することです。

【形】

四の形でした。

3列に並び全員で数本打ち、いよいよ一人で打ってみることに。

しかも人前で。

幼児もしっかり一人で形が打てるまでに成長してきました。

一発勝負の形に全神経を集中させ自分のベストを尽くします。

打ち終わったあとに、修正点をひとつずつ指摘しました。

少しずつ自分の癖をなおし精度を高めていけば良いと思います。

いっぺんにいろんなこと言っても覚えられないんでね。

最後の最後に、もう一度全員で形を打つ前にアドバイスを受けた内容を各自振り返り、意識したうえで四の形を演武し今日の稽古を終えました。

みんな立派でした。

モンキークラス

【体幹トレーニング】

V字プランク・プランク・バックフルアップでとうとう230分経過しました。

もう既に4時間近く積み重ねています。

動きを加えた中でバチっと止まる体幹を投入したいのですが、階下が図書室ですしドタバタするようなのは見送っています。

体育館に戻ったら身体をコントロールするような体幹メニューをしようと思います。

【固定式基本】

先週素晴らしかった集中力。

短い回数を全力且つMAX集中力です。

まずは突きから。

ピッチを上げて20本程度だったかな。

今日の下半身トレは斜角突き。

頭の高さを変えずに下半身のキレで技を合わせます。

パチンと極まる感覚を身に着けてほしいところです。

もう一つ四股立ち突き。

腰が浮いてくるとダメ。

あと幅が長すぎてもダメ。

膝と足首は縦一直線でつま先の向きは45°

全員に伝えましたが、今日もやり切ったな!と自分で納得出来るくらい追い込んでほしい。

自分に嘘はつかれへんよ。

しんどくなっても、しんどい道を選べる人になってほしい。

ほんの少しの積み重ねですが、こっちの道を選べる人とそうじゃない人とでは1年後、技量に大きな開きが出てきます。

「最後の敵はいつも自分自身」

私はこの言葉で自分を奮い立たせています。

【形】

40分弱だったでしょうか。

形の時間を取りました。

まずは四の形。

なぜ今更四の形を打つのか。

この形を打つにあたり何を意識するのかを、もう一度説明しました。

覚えた形を順番通り打ってるだけじゃ成長しません。

・転身する際の身体の使い方(軸の乗せ換え)

・軸で回る

移動足で床を蹴って回ると勢いで軸足踵が浮き、結果頭の高さが変わります。

なかなか難しい内容ですが、この技術は形では必須。

いろんな種類の形がありますが、これは共通することです。(応用出来るってこと)

なので道場指導形である四の形で、こんな難しいことを稽古しています。

ここに意識を置いて一番初めに学ぶ四の形を、これからも本気で練習してほしいと思います。

次は、平安二段をひと挙動ずつ、キレの上げ方を中心に磨きをかけました。

まだまだ大会でのメイン形である平安二段。

今日大会申し込み用紙をたくさんの生徒から受け取りました。

出るからには勝ちたい!

他所の道場も同じ気持ちです。

出場すると決めた以上、大会当日まで本気で稽古してほしいと思います。

順番を覚えるための練習はもうとっくに終わっています。

これから強化する部分は、動き出しの速さ(キレ)・タイミング(極め)・抑揚をつける(形の中で一番の見せ所を作る)です。

考えながら稽古出来る人がドンドン頭角を現すよ。

時間の都合で平安五段はこれまでの指導を基に通し稽古で打ちました。

形稽古の最後に生徒に伝えたこと。

私たちが修練する空手には2つのスピードが必要です。

・上半身のスピード(形)

・下半身のスピード(組手)

上半身とは当然手技のスピードを指します。

超スピードで技を繰り出せるとオッ!と思わせることが出来ます。

隣で同じ形を打っていても、手技のスピードに雲泥の差があれば、それだけでアドバンテージがあります。

(もちろん正確な立ち方・技が出せる前提ね)

稽古の最後に、上半身のスピードを上げる方法を指導しました。

柔らかい布団の上で手技のスピードを磨いてください。

【組手】

組手の打ち込みに60分。

たっぷり時間を取りました。

組手に必要な下半身のスピード。

前に出たり、相手との間合いをパッと切るためには下半身のスピードは必須のスキル。

要するに瞬発力です。

この瞬発力を上げる方法も指導しました。

今日の内容は組手を始める前に、取り入れようかな。

スピードと跳躍力が無いと組手になりませんので。

ここでダントツの瞬発力を披露してくれたのが3年生S君。

形も組手もそこそこ出来るので楽しみな生徒のひとり。

さて本日のメニューに移ります。

3列に並んでミット打ち込み。

・刻み突き

・中段逆突き

・刻み蹴り

3年生が中心となり台になりグルグルと60分ひたすら打ち込みました。

基本に忠実にフォーム固め。

・刻み突きはモーションを無くす

・逆突きでは相手の懐に潜る意識

・刻み蹴りではリズム感と防御

課題はたくさん残ったままですが、やらないと上手くなりません。

まず自分で良いイメージを持つこと。

そのイメージに近づける意識で打ち込みを行ってほしいと思います。

競技を想定して稽古しています。

打ち込みひとつとっても、対戦相手を想定しないといけません。

間合いを計り、ドンピシャで突きが極まる距離を自分で掴むこと。

最後に刻み突きにおける残心の取り方について。

刻み突きの後、

1・スイッチしながら

2・引き手を取り(反対の手でガード)

3・バックステップ

までが『突き』であると、道場では指導しています。

この際のバックステップする方向ですが、相手の背後に回るようにね。

なぜ背後にまわるのか?

突きのあとの攻防が有利になるからです。

組手は相手の嫌がることをすることがセオリーです。

背中に回られると相手は反撃しにくく、たとえ刻み突きが極まらなくても、自分はそのあとの攻撃に即座に入ることが出来ます。

相手が嫌がる組手が出来るようこのあたりも意識していこう。

最後に上達する秘訣を記します。

道場稽古で頑張るのは当たり前です。

だって同じ時間・同じ内容を道場ではみんな頑張ってるから。

大会で入賞したければ『自宅で一人でいる時に何をしてるか』

みんながやってない時に稽古してると上達するよ。

(形 組手問わずね)

2024年3月5日 (火) 夜練21 @小部中学校

こんにちは!

先週体調を崩してしまい、とうとうお休みすることに。(ゴメンなさい)

6名の生徒から出席の連絡が届いていましたが、どうすることも出来ず寝込んでしまいました。

先日久々に身体を動かしましたが、やはり週1だと稽古日が待ち遠しかったです。

週2回がちょうど良いかな。

さて本日かなり急な出張が入りましたが、なんとラッキーなことに場所が灘区だったので、車でそのまま直帰。

雨にも濡れることなく早めに帰宅出来ました。

1・体幹

2・形

【体幹トレーニング】

夜練初の雨降り。

足元の悪い中、来てくれたのは新入会のMちゃんとH君でした。

プランク・V字プランク・サイドプランクで63分経過です。

【形】

形に入る前に糸東流の立ち方について説明しました。

Mちゃん早練組に混ざって稽古してましたので、ある程度出来てしまいます。

四の形・十二の形・平安二段までサラッと打てたりといった具合です。

改めて基立ち・前屈立ち・猫足立ち・四股立ちの作り方の説明をし、

重心の位置、爪先の角度についても説明しました。

爪先の角度が悪いと上体がどうなるか説明すると理解を示してくれます。

形を打つ際もそこに意識が行くのでスムーズに進行していきました。

2人で四の形・十二の形を2本ずつ合わせ、平安二段に移ることに。

打つごとに課題を修正し精度を上げていきました。

課題も伝えたので自宅で修正してきてくれると嬉しいな。

Mちゃん猫足立ちが良い感じで深く落ち、四股立ちの方も股関節の可動域が広い。

繰り返し稽古することで、立ち方が美しく仕上がっていきそうで今後がとても楽しみです。

ゆり空手に新しい風が吹く予感がします。

2024年3月2日 (土)道場稽古91

こんにちは!

3月に入り暫くの間、多目的室に引っ越しです。

この時期は体育館が利用出来ず稽古場所探しにあたふたするところですが、別室を使用させていただけますので助かります。

年間通し安定して学校内で稽古出来るのは、ありがたい限りです。

おっと!3月いっぱいは13:00 ~ 16:00まで。

来月体育館に戻ったら17:00まで使えますので大会に挑戦する生徒と居残り稽古を再開したいと思います。

さて本日、新しく入会の申し込みが。

ゆり道場、女子率が非常に高くなってきました。

さほど気にかけてなかったのですが、改めて数えてみると10名です。

2022年3月に松宮で6名の生徒とともにスタートしましたが、女の子はYちゃんただ一人。

道場開きから2年弱で23名の生徒が集まってくれました。

約半数が女子とは。

空手って男の子のイメージが強いかも知れませんが、ゆり道場は女子率高め。

女子生徒が多い道場の特徴をどんどん情報発信していけば、さらに輪が広がっていくのかな。

3月4月の春先は習い事探しには、ちょうど良いタイミング。

クラス分けして教室を開いており、男女問わず3歳から募集しています。

伝統派空手には、

仮想の相手を見たて、一人で突きや蹴りを繰り出し技の正確性や力強さ等を競う『形』

競技は二人一組で行い、決められた攻撃部位に技をかけ合い極まった技により与えられるポイントを競う『組手』

ゆり道場は、主に形に力を入れ日々稽古しています。

近くにはいろんな空手教室があり、道場によってそれぞれ特徴があると思いますので、観て回って雰囲気を比べてみるのも良いかも知れませんね。

最後に、習い事にゆり空手を選ばれた際に得られるメリットを書いてみたいと思います。

1・自分の弱い心を克服出来る

稽古は日々同じことを繰り返します。

その中で出来ない事をすぐに諦めて逃げようとする自分がいたとしても、休まず道場に通い続けることでいずれ出来るようになり次第に自信や向上心が芽生えてきます。

道場では「諦めず粘り強い人」になってもらうよう指導を心がけています。

2・努力した経験が自信に変わる

空手のために努力した経験が自信となって、いろいろなことに積極的になれる。

自分はこれだけやったんだ!と思えるくらい夢中になって取り組めれば、自然と自信が持てるようになります。

道場では、早練や居残り稽古を通じてもっと上達したい!の気持ちにお答えします。

3・Over the Rev Limit(限界突破)

日々行われる、しんどくて辛い基本稽古を「押忍」の精神でグッと耐えしのぶことで、少しずつ自分の限界値を上げていきます。

歯を食いしばって頑張っていた稽古が、いつの日にかケロッとした顔でこなせるようになっていきます。

道場では、少しずつ内容や量を上げていき随所に小さな壁を設定します。指導者が叱咤激励し、それらを乗り越えることで達成感を感じられる進め方を取り入れています。

継続する大切さをゆり空手を通じて学んでもらいたいと思います。

面倒くさい勧誘は一切行いませんので、体験や見学にお気軽にお越しください。

(稽古振り返りのブログが道場の宣伝になってしまいました)

-バンビクラス-

0・早練

1・体幹

2・固定式基本

3・移動式基本

4・形

-モンキークラス-

5・体幹

6・固定式基本

7・移動式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【早練】

3人の生徒と早練スタート。

四の形と十二の形。そして平安二段です。

順番バッチりのAちゃんには、腰の締め方を指導しました。

このあたりを意識して形を打つと技に力強さが増します。

理解度が高くサクサク進みましたので、次週いよいよ平安二段に移行します。

平安二段を覚えてバンビ卒業!

しょっちゅう夜練にも参加してくれ週2ペースで空手を頑張るMちゃん。

入会して1年が過ぎました。

運動神経も高く、基本も理解出来ている幼稚園児です。

ビックリすることに夜練で2回に分けて指導した平安五段も順番を覚えてくる程です。

大会も2度挑戦し、初めての審査も合格しました。

そんなMちゃんもバンビ空手卒業を間近に控えています。

暫くの間、メインの形になる平安二段を指導しました。

今後も課題は次の技に入る時、無意識に手技が上下に動いてしまうこと。

移動基本を通じて修正していこう!

【体幹トレーニング】

輪になってストレッチしました。

早練開始前、恐ろしいほどの体の柔らかさを披露してくれたMちゃん。

ケガ予防にもなりますし柔らかさは大事ですね。

裏腿、股関節まわりのストレッチ中心でした。

体幹トレの方は、バックフルアップ・プランク・V字プランクで87分経過しました。

【固定式基本】

拳の握り方・引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴り・基立ちの作り方。

全体を通じて言えることを記します。

「引き手を強く取る」

「脇を締める」

「タイミングを合わす」

この3つをしっかりと出来るようにね。

【移動式基本】

基立ちとなり追い突きで移動基本を行いました。

・半円を描く

・軸足の張りで突きのタイミングを合わす

途中、後ろ足の膝をつき長さの確認です。

何度移動しても同じ長さ・同じ幅を保つことが稽古の目的です。

前述の突き手が上下にぶれる理由は、後ろ足で床を蹴って入るから。

蹴った反動で身体が伸び上がるから、突き手まで動いてしまいます。

自分の腕に止まれっ!って命令しても止まりません。

コツは前足の膝を前方に抜いて入ると、頭の高さが変わらず移動出来ます。

勢い(力)で移動しないことが大事と言えます。逆に抜き(脱力)を使います。

【形】

四の形でした。

幼児の中で6月の北区大会のエントリーがありましたら、十二の形まで進みます。

形は基本の組み合せ。

一つひとつの基本を丁寧に磨きあげ、形に繋げていきます。

前進したり回ったりと動きが加わりますので、固定式基本で出来ていたことが急に難しくなります。

順番を忘れないよう自宅で練習してきてね!

モンキークラス

【体幹トレーニング】

サイドプランク・バックフルアップ・バックプランクで227分経過しました。

生徒に自由に選んでもらってますが、かなり久々のバックプランクでした。

体幹トレはまさに "継続は力なり”

どこの道場にも負けてない位、体幹頑張ってます。

積み上げた体幹力を、体育の授業で多いに発揮してください!

【固定式基本】

四股立ち突きからスタート。

春の大会シーズンに向け、昨年秋から地道に取り組んでいる下半身トレです。

糸東流の四股立ちの幅、腰の高さ、爪先の角度をしっかりと意識した上で四股立ち突き。

50本超えてたかな。

以前と比べ、粘りが出てきています。

「諦めない」「自分に負けない」

毎回行う、突き・受けもどこに重心を乗せるかで安定感が随分と変わってきます。

質問は挟みながら理解度を確認しています。

誰に質問飛ぶかランダムですので、いつでも答えられるように集中していてね!

それにしても今日の集中力素晴らしかった!

違いがあるとすれば、普段と違う教室だったからかな?

短い本数を集中力MAXでこなしました。

とても嬉しいです。

みんなの頑張りで、短い時間で質の高い基本が出来ました。

【移動式基本】

もうすぐ新学期。

4年生になるK君に11名いる2部生の配置を任せました。

少しずつ全体を観る経験を積んでもらおうと思っています。

全体を観る癖が習慣化してくれば自然と統率力が増してきます。

これは将来社会に出た時に、持っておいた方が良いスキル。

空手教室に通いながら少しずつ養ってほしいと思います。

さて2列になり移動基本です。

基立ち・前屈立ち・猫足立ち・四股立ち

パチンと極める感覚と正確性を身に着けよう。

腰の締めと軸の意識も忘れてはいけないところです。

何回移動しても、同じカタチになっていよう。

これも集中力が高くサクサク進みました。

後屈立ちの移動基本を今度紹介したいと思います。

【形】

四の形・十二の形から。

何気に打ってはいけません。

この形を打つ目的を改めて周知し、ポイントを押えながら2本ずつ打ちました。

形には理にかなった動きがあります。

何も考えず力任せに移動したり回転したりすると決まって悪い動きになります。

形競技において悪い動きはそのまま減点となってしまいますので、形を打つ前に言葉で意識付け。

ここから先は生徒の理解度に頼らざるを得ません。

無意識で稽古するのではなく、一本いっぽんを意識高く打つ他ありません。

応用出来る部分を探し、いろんな形に当てはめて精度を高めてほしいと思います。

この日行った、四の形。十二の形にはそんな意味が込められています。

次、平安二段と平安五段。

これもひと挙動ずつ、アドバイスを挟み動きを各自確認しながら打ちました。

軸移動、準備の短さ、締め、タイミング、脱力、肩甲骨、足裏の安定

言葉で意識付けしながら打ちました。

素晴らしい集中力。

僅か20分足らずの形稽古でしたが、誰一人気を緩めることなく質の高い稽古が出来ました。

小休止を挟みながらの短時間集中型が、この子たちには合ってるのかな。

【組手】

先週「間合い」と「刻み突き」をひたすら60分。

今日のテーマは

1・出鼻を捉える(先の先)

2・逆上カウンター(対の先)

3・反応(後の先)

組手競技は一瞬の判断と反応を要します。

「出鼻を捉える」とは、相手の動き出しに反応して先に技を出す練習です。

ペア練で一方が身体を前にさらした瞬間を刻み突き。

突きは突いて終わりじゃなく残心までね。

残心まで連動して素早く。

相手の動き出しを押えることが重要で、このタイミングを逃すと相手の突きが飛んできます。

この攻防にじっくり時間をかけ、攻撃するタイミングの意識を摺り込みました。

もうひとつペア練です。

互いに向かいあい、一方は刻み突きオンリー。

もう一方は逆上(カウンター)です。

刻み突き側は如何に相手にバレずに入るかがポイント。

逆上側は、タイミングと勇気です。

ひたすら誘って、相手のモーションに反応して先に極めなくてはいけません。

誘うにも方法が合って、前に出る(プレス)ことで圧をかけ相手は我慢しきれず、前に出てきます。また後ろに下がることで相手はチャンスと見て前に仕掛けてきます。

これを誘導と呼び、この辺の駆け引きを使って相手をコントロールします。

これが組手の醍醐味とも言えるところですね。

つられてゾーンに入ってきた相手を迎撃するのをカウンターと呼びますが、今回これを逆上で練習しました。

バレずに刻みを極める練習と、誘って迎撃する練習の2つを兼ねています。

まだまだ始めたばかりですが中にはオッと思わせるような、入りの上手い生徒も居てました。

実は頭を使う組手競技。

ポイントを奪うには最低限強いハートは必要ですが、それだけではいけません。

有利に試合を運ぶには相手を動かせた方が良いに決まってます。

強いハートと技のタイミング、それとスマートな頭。

この辺を鍛えていきたいと思います。

そして最後は「後の先」

相手に危険ゾーンへの侵入を許してしまった時の対処。

1・軸足のバックステップ

2・前拳による防御

3・逆上による返し

これを3つの挙動に区切って身体に染み込ませました。

最終的には3つ同時に出せるように。

空手の突き技に共通していることは『真っ直ぐに突く』こと。

構えた位置から突きを放ち、構えた位置に戻すだけ。

至ってシンプルです。

脇が開いたり、ぶん回して突いていたり、引き手があらぬ方向に取っていたりすれば絶対にポイントにはなりません。

メチャクチャにならないよう、基本に忠実にね。

あと、突きは5㎝手前です。

まだまだ当ててはいけない意識が上回り、10㎝以上離れてしまっています。

(中にはフルスピードで5㎝狙えてる生徒も居てる)

ポイントにならない突きの距離では練習の目的から離れてしまいますので、メンホーをつけて稽古しないといけませんね。

必勝の空手 王者の組手トレーニング 【1・基礎訓練編】2/2

こんにちは!

日本空手松涛連盟 香川政夫先生による帝京大学の組手稽古、基礎稽古編Vol.2です。

3・ステップ & 足捌き

4・補助強化メニュー

【ステップ & 足捌き】

膝を柔らかく使い、フットワークを使ってワンツーです。

前に寄せて踏み込んでいきます。

往復しますが、帰り道は目一杯下がったところから。

テンション張ってスタート。

これを連続で3往復しています。

注意ポイントは、後ろ足を寄せた後の前足を出来るだけ遠くに跳ばすこと。

次は、刻み突き + 逆上 のワンツー

一つの動作で後ろ足を前に送り込みます。

これも突き3本を3往復でした。

3種類目は逆・逆

2本目の突きで後ろ足を前に送り込みます。

逆突きの2連技ですが、身体を振るというよりも捻る感覚とのこと。

正中線を軸に体幹を使って前に進みます。なるほどー勉強になります。

捻る動作で突くことが大事ですね。

一発目も二発目も捻る意識を持って突くように。

意識一つで肩がぐーんと伸びていきます。

チューブで負荷がかかっていますので下半身に力が無いと前に進めませんが、上半身は別です。

余計な力を抜かないといけません。

身体が固まったままだと、距離が出ません。

渡邊選手がお手本を見せてくれますが、一歩が大きいし速い。

チューブで進む時はテンションが張りますので下半身強化となり、

戻る時は、チューブに引っ張られますのでスピードがつきます。

よってチューブトレを導入する場合、往復しないとダメだということですね。

目的を見失いかけていました。

今度はスイッチ(足の入れ替え)です。

チューブを巻いて前屈立ち / 逆突きの姿勢を取ります。

その場で素早く足を左右入れ替え、逆突きします。

注意ポイントは頭が上下動しないこと。

ジャンプしないで足の入れ替えで行います。

テンション張った状態ですので、身体が後ろに持っていかれそうになりますがここは自分の体幹力でこらえます。

連続10回逆突きでした。

面白い練習だと思います。

でも下半身がまだまだ出来ていない生徒がやると後ろに転びそうかも、、

成長具合を見ながらメニューに取り込みたいと思います。

新しい練習方法がいっぱいですので、このDVDからはたくさんの学びがあります。

下半身強化は道場の最重要課題ですので参考にしたいと思います。

応用でスイッチしての正面蹴り。

これもリズム良く連続10回です。

両手の構えも入れ替えて行ってます。

他にも、スイッチ刻み蹴り・スイッチ裏回し蹴りなんかも。

お手本は、東京オリンピックにも出場した宮原 美穂選手でした。

続きまして植草 歩選手がステップのお手本です。

前後にフットワークを繰り返します。

暫く続けたあと、前3歩・後ろ3歩です。

注意するポイントは膝は柔らかく使い足首と腰を上下動させないとのこと。

両構え繰り返してます。

左右に3歩ずつ横のフットワークも行なったあと、前足から動かし体を入れ替えます。

一言で表すとジャンプしてスイッチです。

軽くテンション張ってると負荷がかかり適度なアップになりそうです。

前後のフットワークに手技を加えます。

6割程度の力でこれを左右両構えでした。

さあここからです。

3ステップ前進し突き(蹴り)を加えていきます。

前に出て攻撃でパワーをつけ、

ゴムの反動で下がりながらスピードを養います。この時裏回し蹴りなんかを繰り出していました。

バックステップのスピードを向上させています。

理にかなったスピードのつけ方だと改めて感じました。

他のメニューでは3歩横移動しながらの中段逆突き。

横移動しながらの蹴り(刻み蹴り・回し蹴り・裏回し)

最後の3つ目でリズム良く技を出すことが重要です。

フットワークの中で足を入れ替え(スイッチ)ながら、瞬時に技を出す練習も紹介されています。

以上が植草 歩選手のお手本でした。

続きまして香川 政夫師範の説明を基に染谷 香予選手がお手本を見せてくれます。(チューブトレではありません)

相手の上段突きを受けながら中段逆突きを極めるフォームを説明されています。

相手の刻み突きの軌道を逸らして逆突きです。これは良く見かけるんじゃないかな。

もうひとつ相手の中段逆突きを押えながら、自分も中段逆突きの極め方も紹介されています。

「下段払い受けしながら」が伝わりやすいかと思います。

まだまだあります。

相手の上段突きをスウェイバックしながら中段逆突き。

下がりながら受けて前に踏み込んで突いています。

・相手の中段突きを下がりながら中段内受けして逆突き。

・相手の中段蹴りをスウェイバックしながら下段払い受けして逆突き。

Iの組手だけではありません。斜めから入るXの組手です。

斜めに下がりながら前手でさばいて(上段受け)逆突きです。

普通にスウェイなんかを紹介されています。

少し難しい技ですが、相手の上段突きが来たら前足を斜め後ろに下げ(スイッチ)奥手で上段受けでさばいて返しています。

よっぽど練習してないと、試合中とっさに出せない技だと思います。

直線的な組手ではなく、これも斜めから入る組手です。

応用技としては、相手の中段蹴りを斜めに下段払い受けでさばいてかえし。

最後はとても高度なテクニック。

相手の突きをカウンター(対の先)で捉えます。

単にタイミングを合わせるのでは無く、斜めに下がりながら刻み突きで合わせています。

また中段逆突きで追撃(ワンツー)しています。

よっぽどの反射神経が無いと出来ないのではないでしょうか、、

線をずらすことで相手の突きの軌道から離れています。

見事です。

まだおまけがありました。

相手の突きのタイミングに合わせて、前足を半歩後ろに下げ(スイッチ)して上段受けと逆突き。

要するに利き構えとは反対の手で体捌きしながらの高度な技でした。

なかなか組手競技ではお目にかかれないかと思いますが、空手道の奥深さを感じずにはいられません。

興味深く鑑賞していましたが、同じ内容をチューブを巻いて始めました。

【補助強化メニュー】

香川 幸允選手の出番です。

これまでのお腹にチューブを巻くのではなく、手にチューブを握りしめての稽古です。

後ろに体重をかけ屈伸し中段突き。

同じ要領で今度は前足をより遠くに踏み込みながら行います。

突く度に少しずつ前進しテンションがかかっている状態です。

渡邊 大輔選手による屈伸蹴りの紹介です。

後ろ足の足首にチューブを巻き後ろに屈伸し正面蹴りと回し蹴りでした。

『屈伸からの飛び込み』

真身の状態でその場で屈伸をし、追い突きしながら進んでいきます。(逆突きも)

これは下半身パンパン間違いなしですね。

軸足の張りで追い突きを極めるところもポイントですね。

松濤館らしいダイナミックな形はこうして生み出されるんだと勉強になりました。

下半身の力強さは道場生に今一番強化しないといけない部分。

屈伸 / 正面蹴り

屈伸 / 蹴込み

屈伸 / 回し蹴り

も往復しています。

蹴ったあとふらつかないようにしっかり腰を戻さないといけません。

『スピード強化』

①前屈立ちの姿勢を取り(前進しない)手首のチューブを巻き、突きを3本連続で逆突きます。

②前足を半歩前に踏み込み、3本連続の逆突き。

③正面蹴り・蹴込み・回し蹴り

(基立ちの姿勢で蹴った足を元の位置に戻し、素早く3本連続で行っています)

身体のバランスをキープするのがとても難しそうです。

正面蹴りは身体を動かさず、

蹴込みの時は横に向き、

回し蹴りは腰を捻ります。

身体の使い方はそれぞれ異なりますが、スピードを上げて連続で行うことで体幹の強化にも繋がるとのこと。

じっと動かない体幹ばかりの中で、ぜひ取り入れてみたいメニューのひとつです。

限られた練習時間の中で、スピード・パワー・体幹とまとめて3つ手に入るとなると試してみたくなりますね!

合理的な練習です。

3連続追い突き

一歩前に出る速さ(追い突き)

一歩後ろに下がる速さ(追い突き)

運足の速さをつける方法です。

これを蹴りで行うと、

前に出て正面蹴り

下がって、再び前に出て蹴込み

下がって、三度前に出て回し蹴り

これでスピードとスタミナを強化しているそうです。

前進 & 後退しながら、3連続追い突きなんかも紹介されています。

(蹴り三種も)

基本稽古の紹介ばかりでしたが、最後の最後で組手のフットワークの中で

刻み突き3連発

逆突き3連発

逆 / 逆3連発

これで締めくくりました。

負荷をかけながら前進することで下半身の強さが生まれ、

ゴムに引っ張られる力を利用することでスピード感をつけることも可能です。

学びの多いDVDでした。

【香川 政夫師範インタビュー】

Q:基本の意味とは

A:基本(稽古)というものはよく出来たもので、無駄なものをそぎ落としていくこと。基本を大事にするとは無駄(モーション)を無くすという意味です。