ブログ

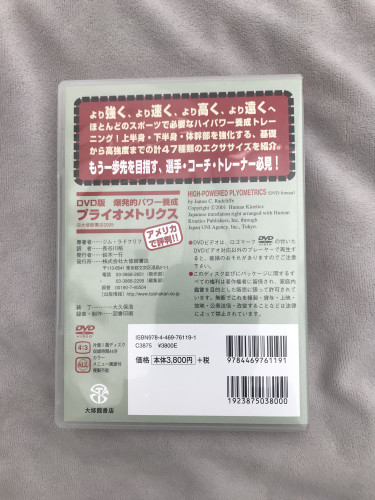

爆発的パワー養成 プライオメトリクス 2/3 パワー養成エクササイズ編

こんにちは!

2本目は中程度の強度です。

これも下半身・体幹・上半身のトレーニングが紹介されています。

1・ニータック・ジャンプ(下半身)

平行立ちの状態から手のひらを胸の高さに下向きで置き、ジャンプして膝タッチします。

ハーフスクワットの姿勢まで下がるのがポイント。

地面への接地時間を短く連続飛びします。

抱え込みジャンプです。

2・シザーズ・ジャンプ(下半身)

前屈立ちの姿勢を取り空中で足を前後に入れ替えます。

腕のブロッキングを使い出来る限り高く飛びます。

ジャンプの高さと足のスピードが重要です。

3・ラテラル・ステアバウンド(下半身)

階段で行うドリルです。

階段に対して肩を真横に向けたハーフスクワットの状態でスタートします。

始めに体重は階段の上側の足にかけ、反対の足を浮かせます。

下側の足を、もうひとつ下に着地したあと素早く前側の足を大きく前方へジャンプします。

コーナー際で反対側にフェイントするような動作です。

4・交互レッグバウンド(下半身)

足と腰の爆発的なパワーを養うエクササイズです。

後方の足で地面を突き放して出来るだけ高く遠くへ着地出来るよう膝を前・上方向に引き上げます。

接地時間を短く出来るよう、つま先を持ち上げ足首を固定します。

右・左の繰り返しや、右・右・左といったようにバリエーション豊富です。

5・アングル・ホップ(下半身)

マルチアングルホップなるアイテムを使ったエクササイズです。

アルペンスキー・テニス・アメフト等に効果があるようです。

両足首を揃えて凹凸の形状をしたマルチアングルホップの上をクイックで横ジャンプしています。

アルペンスキーのちょんちょんしてるアレです。

6・シングル・レッグ前進ホップ(下半身)

マイクロハードルを等間隔に並べ、片足を上げた姿勢で地面に設置した方の足だけでジャンプ。

腰は伸ばし、爪先・膝・踵の回転運動でハードルをジャンプします。

足裏全体で着地し股関節と膝で衝撃を吸収します。

7・バー・ツイスト(体幹)

アメフト・野球・ソフトボール・ゴルフ・陸上競技に効果を発揮します。

直立姿勢でバーを肩に担ぎバーの中心から離れた位置を両手で握ります。

やや広めの平行立ちを取り膝を緩めます。

胴体が完全に回る前に逆方向に捻ります。

軸で旋回するイメージ。

8・ツイスト・トス(体幹)

ペアでメディシンボールを使ったツイストトス。

スローイングとスイングに有効です。

身体の横に腰の高さでボールを構え膝を曲げたまま肩幅よりわずかに広く構えます。

ボールを投げる方向とは逆に素早く胴体を捻ります。

次に捻りの動作を止め、素早く逆回転でパスします。

体幹を使って投げる動作の素早い切り返しで軸を強化しています。

9・メディシンボールスクープ・スロー(体幹)

スクワットの姿勢で腕を伸ばし頭を上げ背中も伸ばします。

腰を前に突き出し肩を後方に引きボールを後ろへ放り投げます。

思いっきり放り投げることで一瞬の爆発力をつけます。

「おおきなかぶ」を引っこ抜いてるイメージ。

10・フロアー・キップ(体幹)

体操競技・レスリング・ウエイトリフティング・飛び込みに高い効果が期待出来ます。

足を揃えて腰を下ろし後ろ周りをするように頭の後方へ足を引き上げます。

同時に手の平を下に向け頭の両サイドに置きます。

足を上。素早く前に押し込み立ち上がります。

腰と腕を前に伸ばし膝を曲げて足が真下にくるように着地に備え、最後はフルスクワットの姿勢を取ります。

11・水平スウィング(体幹)

ダンベルを使って胴体のパワーを強化します。

野球・ゴルフ・ホッケー・アメフト・水泳・砲丸投げ・円盤・ハンマー投げに有効です。

ダンベルのグリップ部を両手で握り胸の高さで腕を前方に出します。

膝を軽く曲げ左右にスウィングします。

完全に捻ったら身体をストップさせ反対方向へ。

胴体や腕同様に肩や胸も動かします。

12・シットアップ・スロー(上半身)

ペア相手と向かい合って座り足を絡めます。

メディシンボールを腹筋しながらパスしています。

ボールをキャッチする時に腹筋を使って抵抗します。

強度を上げるにはボールを高く投げるとかなり腹筋に効きそうですね。

13・アーム・スウィング(上半身)

腕は身体の脇におき両手にそれぞれダンベルを持ちます。

頭は真っ直ぐにし一方の手を頭の高さまでスウィングし、もう一方は身体の後ろへスウィングします。

可動域限界の手前で止め、逆に振ります。

14・ヘビーバッグスラスト(上半身)

ボクサーが使うような、ロープで吊るしたパンチングバッグが必要で、円盤投げ・砲丸投げ・アメフト・バスケのトレーニングに向いています。

両足を前後に開いてパンチングバッグの横に立ちます。

胸の高さでバッグを支え脇を締めて肘を畳みます。

足を踏ん張り主に胴体を使ってバッグを素早く前方へ突き放ちます。

胴・腕・肩の筋肉でその勢いを止めます。

このエクササイズの間は同じ姿勢を取ることを意識しないといけないようです。

子供が乗ったブランコを後ろから押してあげてるアレに近いです。

15・メディシンボールチェスト・プッシュ(上半身)

胸を張り腰を高く後方に引いた姿勢から始めます。

胸より少し下の高さでボールを両手で持ち肩を前に出し肘は脇腹にくっつけます。

前傾姿勢の膝立ちからボールを勢いよく前方に地面と平行になるようにパス。

投げた後は腕立て伏せの姿勢になります。

16・メディシンボールオーバーヘッド・スロー(上半身)

足首を伸ばし膝立ちの姿勢を取ります。

サッカーのスローインのような感じでボールを両手に取り頭上からパス。

上半身はむち打ちの動き、そして腰を曲げる動作へと続きます。

腕はリラックスし肘は常に曲げておきます。

胸でリードし肘・手首の順に動かします。

初めて知るトレーニングアイテムがいくつか出てきました。

メディシンボールなんかも屋外でないと思い切りスロー出来ませんので、身体ひとつで出来る下半身メニューは取り入れやすいと感じました。

階段で行うラテラルステアバウンドなんか瞬発力つきそうな感じですね。

知らないことばかりで勉強になります。

使えそうなのは取り入れていきたいな。

2024年6月2日(日)第2回 神戸市ジュニア指導講習会 @神戸市中央体育館

こんにちは!

今日は朝から地域の行事のひとつ、草むしりでした。

約1時間草むしりした後、その足で自宅の庭も取り掛かります。

勢いでやらないとなかなかやる気にならない、、

半分庭を潰したついでに防草シートを敷いたのですがそれでも生えてきます。

雑草凄い生命力です。

朝から2時間近く作業してちょっと休憩のつもりがガッツリ昼寝してしまいました。

そんなこともあり今日の講習会、始めから見学するつもりでしたが大幅に遅れて到着。

既に形:組手に分かれて練習開始していました。

オッと!

今日の講習会は令和6年度2回目となります。

第1回目は先週5月26日でしたが、道場稽古だったので私は不参加。

当初から参加予定していたK君とYちゃんが組手コースで頑張っていたようです。

本日道場からは3名が参加。

形 :1名

組手:2名

6月3大会に出場するKちゃん。

平安形を頑張ってました。

普段通りじゃなかったような印象でしたがどうだったでしょうか。

スピードも極め・キレともに物足りない感じ。

気になった箇所を次の稽古でしっかり修正して送り出したいと思います。

組手組はペア練が中心だったかな。

基本的な技の確認を何度も時間をかけて丁寧に練習していました。

刻み突き・中段突き・蹴りをひたすら繰り返し、30秒程度のフリーに移っていました。

近くで大人組の形練やってましたので見学していました。

糸東流ですと、バッサイ大・ニーパイポ・スーパーリンペイ・チャタンヤラクーシャンクーなんかを演武されていました。

自由形では、アーナン・パイクーも打ってたかな。

第3回目は6月23日 王子スポーツセンターで開催。

練習する機会がある時は積極的に活用してほしいと思います。

今日はバタバタしてて写真無し!

2024年6月1日 (土)道場稽古104

Hello 6月!

本日は朝から会議が3つも!

昨年初めて参加させて頂いた桜の宮祭り、今年は9月21日(土)に開催が決まりました。

どんな事しようか考えてみましたが、なんとなくですが今回は地域の子供達も参加出来るようなカタチにしようかと思ってます。

初めてのお祭りは形の演武を披露させてもらいましたが、次は組手の紹介なんかもやってみようかな。

また、ミットを持参して実際に突いたり蹴ったりして見学に来てくれた人にも空手道を体験してもらおうかと考えています。

そういえば昨年は良く知る子供達もたくさんお祭りに来てくれてた。

また来てくれると嬉しいな!

さて今日の稽古ですが1年生の男の子が体験に来てくれました!

ちょいお休みが多く、少人数でしたが教室の雰囲気はいつも通り。

また来てくれるとこれまた嬉しいな。

-バンビクラス-

01・ウォーミングアップ

02・ラダー

03・体幹

04・空手道礼法

05・固定式基本

06・組手基本

-モンキークラス-

07・ルーティーントレーニング

08・体幹

09・固定式基本

10・形

11・組手

12・居残り稽古

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

ジョグ・バックラン・サイドラン・足上げ・仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュで身体を温めました。

走る、足を上げる、素早く起き上がる、ダッシュする等、思いっきり身体を動かすと気持ちが良いもんです。

いつもこれだけで子供達は表情が明るくなります。

体験の男の子も同じでした。

【ラダートレーニング】

クイックラン・グーパー・ラテラルこの3つだけでしたが、ここでも楽しく身体を動かします。

楽しく気持ちよくテンションを上げてから基本稽古に入っていくのがここ最近のパターン。

バンビは伸び伸び、楽しく、元気良く!

元気の良さがゆりの生徒の良いところだと思います。

いつも幼児から元気もらってるなー。

可愛くてたまらん。

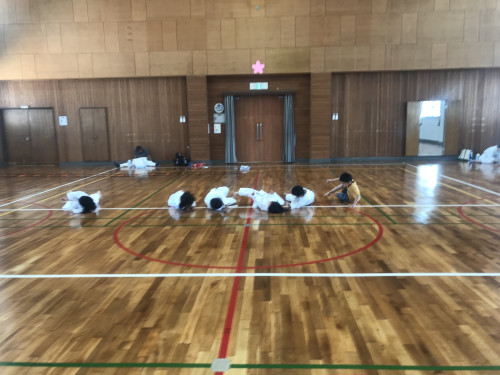

【体幹トレーニング】

久々登場のバックプランク。

そういえばこれもあったと思いだした感じです。

プランク・バックプランク・サイドプランクで126分経過しました。

1分間必死に耐え忍ぶ生徒の顔見ながら、パチパチ写真撮ってる。

【空手道礼法】

ゆり道場では、心技体の中でも特に "心"(人間教育)を大切にしています。

・自ら挨拶や返事が出来る(礼儀)

・落ち着いてお話が聞ける(集中力)

・人を敬う気持ちを持つ(人間性)

人格の形成とともに道徳心を高める指導を心がけています。

正座の仕方や、座礼・立礼、お辞儀の角度や目付の位置等から学んでもらいます。

青少年の健全育成を志して空手教室を開設しましたので、縁があって体験に来てくれた人にも短い時間ですが例外なく時間を充てています。

技を覚える前に心の教育からと考えている為です。

武道から得られる利点としましては、

・基本稽古をコツコツ続ける中で継続する大切さを学ぶ

・痛みを知ることで人に優しくなれる

・稽古出来る環境(指導者や保護者、仲間)に感謝の気持ちが芽生える

・心技体の充実

道場は人間性を磨く場所。

指導理念にシンパシーを感じて頂ける人がたくさん集まってくれることを心より願います。

【固定式基本】

まずは何と言ってもこれ。

拳の握り方です。

1,2の3で分かりやすく指導しました。

正しく拳が握れたか床に拳をあて確認です。

握り方を学んだら、次は引き手です。

この引き手は切っても切れないくらい大切な技。

突いても受けても反対の手は引き手になってます。

まずは両手で力いっぱい引き手を取りました。

引き手で大事なことを記しておきます。

1・脇は開かない

2・手首は曲げない

3・お腹よりも前に出ない

4・真っ直ぐに引く

引き手の次は突き!

肩が前に出ないように。

もっと速く突こうと思えば、反対の引き手のスピードを上げると突きもスピードアップするよ。

ちょっと難しい中段横受けも頑張りました。

1回では覚えることが難しいと思いますが、良く頑張ってました。

正面蹴りに入る前に膝タッチで抱え足の意識づけ!

その後実際に正面蹴りに入り基本稽古を終えました。

【組手基本】

ちょっと気分転換で組手することに。

組手構えを取りピョンピョンとフットワークします。

前手で突く『刻み突き』でした。

バンビの生徒はめちゃくちゃ元気が良いので楽しいですね。

生き生きとした表情で楽しく空手学んでくれています。

正面蹴りも練習したあと、実際にミットを蹴ってみることに。

難しいことは抜きにして、思いっきり蹴り!

買ったばっかりの小っちゃなミット。

的が小さいしとにかく固いし、柔らかいのにせなアカンかった。

超元気いっぱいでミットを蹴って稽古を終えました。

(つづく)

モンキークラス

【ルーティーントレーニング】

床での拳立て、かなりきつそうです。

でも固めておかないとね。

手技の瞬発力が出来なかったら膝をついて。

膝をついても良いんだけど、両手は肩よりも出来るだけ前に。

そしたら難易度上がる。

下半身の瞬発力は、基本稽古の中で下半身の力をつけてからかな。

お尻歩きも滑らかさを意識してほしいところです。

まだまだロボットみたいだ。

【体幹トレーニング】

266分経過しました。

片足ジャンプと片足逆突き。

目的が大分浸透してきたかな。

意識を置くポイントを理解しだした感じ。

これをどう頑張れば、形の中でどこに役立つかイメージがつくはず。

【固定式基本】

四股立ち突きと斜角突きで下半身を鍛えました。

しっかり数えとけば良かったな。

四股立ちだけでも100本近くいったかな?

あるべき姿が想像出来た人は、しんどくても難しくても頑張れると思う。

頑張りは全て自分に返ってくる。

サボればライバルに離されるだけじゃなく、何より自分に負けたことになる。

反対に頑張れば自力が付くのである。

諦めず手を抜かず頑張れば、汗ダラダラ流しながら必死になって食らいついていた稽古も、いつの間にか涼しい顔でついてこれるようになってるはず。

それはホントの意味で力が付いたと言える瞬間です。

頑張るしかないよ。

基本稽古ってナンボでも手を抜けるし、反対に自分を追い込むことだって出来る。

こんな時、いつもしんどい道を選べる人になってほしいな。

手を抜かず信用貯金を増やそう!

【形】

不必要なおしゃべりも無く40分弱みんな頑張ってた。

当たり前のことかも知れませんが、真剣な表情で頑張ってた。

今日はある生徒に部分稽古の仕方を指導しました。

覚えた形を何気なく打つのではなく、これまでに指導を受けたポイントを今一度、頭の中で整理しそこを意識して稽古します。

私の持論では思考することなく10回打つ稽古よりも、予め要点を纏め意識して取り組む1回の方がよっぽど値打ちがあると伝えています。

どれだけ質の高い自主練が積めるか。

道場の中をグルグル回りながら、生徒一人ひとり異なる癖や意識するポイントをアドバイスしレベルアップを図りました。

中には今日の稽古で特に意識することをメモにし(道着に忍ばせ)稽古に励む生徒も居てました。

日に日に、心も身体も意識も成長しています。

生徒の心の成長に立ち会えることが教室を運営する上での醍醐味のひとつです。

自分ももっと頑張らなアカンと思わせてくれます。

先週の夜練でカタチになりかけていた挙動も家練で特訓してきたのでしょう。

「見てください」と言ってきてくれました。

些細なことかも知れませんが、私の理想とする道場に近づいています。

空手の持つ魅力や楽しさを道場の中で広め、夢中になる生徒をもっともっと増やさないといけないと強く想いました。

最後はいつもと同様に、試合のつもりで集中して1本形を打ち稽古を終えました。

”稽古は試合のように”

"試合は稽古のように”

【組手】

先週同様に形・組手に分かれて稽古しました。

北区大会に2種目出場する生徒と不参加組は組手に。

形オンリーで出場する生徒は引き続き形練。

試合形式をメインで行いつつ、展開に応じた試合運びについてケーススタディでした。

「あとしばらく」の中で、勝ってる時、負けてる時もそうですし、先取の有無も影響してきます。

蹴りの優位性も触れています。

形も組手もそうですが『基本に忠実に』

これに尽きるよ。

どれだけ基本が理にかなっているか。

基本を崩したらどうなるか、改めて説明したので良く分かったことでしょう。

難しく考えずシンプルにね。

”熱いハートとクールな頭”

自分から攻める気持ちを持つことと、試合展開を考えた動きが出来る冷静な判断ね。

最後の最後、ミットの動きに反応して瞬時に技を出す練習を。

・刻み突き

・中段突き

・ワンツー

・逆上

でした。

【居残り稽古】

Eさんとガッツリでした。

ガッツリ1時間弱かけて2つの形を確認しました。

練習熱心なEさん。

大分仕上がっていますね!

硬さが取れればもっと良くなりますね!

動画で確認しながら細かい部分を修正しては繰り返しの連続でした。

自己満足かも知れませんが、教室開いて生徒達一人ひとりと出会えてホントに良かったと思ってます。

仕事も道場も充実しています。

もっと頑張ろうと思わせてくれます。

出会いに感謝!

2024年5月27日 (月) 夜練31 @大原中学校

こんにちは!

本日の夜練は形たっぷりコース。

途中ザーザー降りの雨、バイクだったので心配でしたが退出する頃には小雨になってました。

1・体幹

2・形

【体幹トレーニング】

体幹ストリームを持ち回りで。

その他の生徒は片足逆突きを左右足を替え3分間。

これで93分経過しました。

【形】

平安二段と五段はここ最近ずっとポイントを指導していますので合同練習を省き最初から自主練のカタチを取りました。

形を通しで打つ生徒、ひたすら部分稽古を繰り返す生徒。

今日集まった5人の生徒をグルグル回り個別指導でした。

4年生S君。

伸びてきました。

上手く腰が使えるようになってきています。

まだまだ修正しないといけない部分は残っていますが、メキメキ成長しています。

躍動感あふれる大きな形が打てるように仕上げていきたいと思います。

昨日は悪い癖の部分を認識してもらいました。

今後は意識して修正し最後の仕上げはミットを使ったトレーニングに移ります。

おっと!

5月皆勤やん!

4年生Mちゃん

なかなかの猫足立ちです。

平安二段、段々と上手くなってきました。

欲を言えば手技の瞬発力がほしいところです。

シャープでキレの良い形が理想形。

形の途中、手技に意識をおくと立ち方の幅が広がってしまいます。

あと後ろ足の締め。角度は30度を維持しよう。

おっと上段揚げ受けの入り方も今日の指導忘れずに。

最後の見せ所、四股立ちの移動もここ最近道場で取り入れている練習方法。

身体の使い方ひとつでスピードが増しますので、出来るようになるまで何度でも繰り返してもらいたいです。

しっかり準備して修交会大会に挑もう!

3年生R君

ひたすら平安五段の前半パートを繰り返していました。

肘支え受けからの下段交差受け。

前方移動する挙動ですが腰を入れる動作がなんと難しいことでしょう。

今日はS君に良いお手本を見せてもらい、愚直にここだけを練習していました。

下半身を2挙動に分け大きな動作で動かし方をインプットした後、どんどんコンパクトにさせていく方法を取りました。

左の腰が扱えるようになったのが本日の最大の収穫!

来た甲斐があったんじゃないでしょうか。

折角なのでその他の課題を記します。

1・手技のタイミング(タ・ターンのこと)

2・前方移動したときに軸が前傾する(軸の位置を確かめる方法を思い出すこと)

3・手技は脇を締めて出す(肘を支点にし身体の枠の中に収める)

今日体幹ストリームを持って帰りました。

1週間しっかり頑張って!

3年生Kちゃん

練習熱心なKちゃん。

Kちゃんも5月8回稽古ありましたが全部来ています。

これまで形はKちゃんが頭ひとつ抜けてましたが、S君が頭角を現してきました。

2人でゆりの形を引っ張ってもらいたいですね。

6月は3大会に出場しますので、平安二段をみっちり稽古を積んでいました。

勝ち上がったことも想定して五段もやっておいた方が良いですね。

2つ用意せなね。

さて今日は、揚げ受けからの転身。

225度回るこの演武線。

正確にドンピシャに極めることが出来るよう自主練していました。

体育館のラインテープを上手く活用すること。

そこに、もうひとつ45度の角度に養生テープを貼れば演武線の確認が可視化出来て確認作業が大幅にはかどります。

もうひとつ挙動と挙動の間に、立ち方に無い立ち方を取る。

でタ・ターンで合わす。

これね。

2年生H君

説明を聞き理解出来るようになり、ゆっくり形の中でひと挙動ずつ意識して形を打てるようになってきました。

これだけでも成長です。

課題は試合で打つリズムに捉われず一つひとつ丁寧な立ち方、技を出せるようになること。

基本がしっかり出来た上での色付けです。

まず基本的なことを基本に忠実に出来るようにね。

そこで大いに役立つのが『ゆっくり形』

正確な手技を出したり、技のタイミングを合わせたり、演武線の確認、背筋の緊張感を感じたり、腰の締まり具合、一定の呼吸リズム、軸の乗せ換え、頭の先から足の先まで細かいところまで集中出来ているか確認しながら形を打ちます。

この方法でベースを作りあげ、そこから自分の色(強調したい部分、緩急等)を出せば良いです。

最後まで各自、黙々と良い稽古していました。

北区大会までこの調子で頑張ってほしいと思います。

2024年5月26日 (日)道場稽古103

こんにちは!

25日は桜の宮小学校で運動会が開催されましたので稽古はお休み。

振り替えで26日に行いました。

行事予定の確認が遅れたこともあり26日は予定を入れていた人もチラホラ。(ゴメンね)

-バンビクラス-

1・ウォーミングアップ

2・体幹

3・固定式基本

4・形

-モンキークラス-

5・ルーティーントレーニング

6・体幹

7・固定式基本

8・形

9・組手

バンビクラス

【ウォーミングアップ】

最近はラダーを多く取り入れていましたが、久々に体育館いっぱいを使ってアップです。

・ジョグ

・サイドステップ

・後ろ向きジョグ

・足上げ

・抱え込みジャンプ

・アンクルジャンプ

サクッと終わらせました。

【体幹トレーニング】

いつもは床と平行になり自重で体幹トレしてますが、今日は立って体幹。

2部でやってる片足逆突きを左右の足で。

もうひとつは片足立ち。

バランスを取る感覚が身につきますように。

これで123分経過しました。

【固定式基本】

バンビは60分しかありませんので、時間配分が超重要。

それでも基本が出来てないとやっぱりダメですので、ここもシッカリめにやってます。

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・左右正面蹴り

R君の正面蹴りが凄く良くなってた。

ここ最近、平行立ちからの膝の抱え込みタッチをやってるからでしょうか。

ちゃんと抱え込んで蹴りを出せていました。

蹴りのスピードも出てたな。

イメージしやすいように、蹴りをムチに例えて説明しますが膝下を柔らかく使いスナップが効いていました。

これも体幹をずっとやってる成果なのかな?

フラフラすることなくキレイな正面蹴りでした。

着実に成長してる!

【形】

道場指導形である「四の形」

これが全員でバッチシ出来るようになるのが当面の目標です。

そのためには自宅で練習してきてもらう必要があります。

数名順番を覚えていますのでリクエストをいくつか。

1・ピシっピシッと形を打つ(素早く動いて強い技を出す)

2・引き手を強く取る(バッテンが出来てません)

3・後ろ足ピーン(腰が締まります)

カッコ良くね!

-モンキークラス-

【ルーティーントレーニング】

今日も懲りずに拳立て・手技と下半身の瞬発力・お尻歩きです。

お尻歩き後方から観てましたが、まだまだ扱えていないですね。

ぎこちなさが残ってる。

前回の夜練である生徒に教えた「腰の動かし方」

今度みんなに紹介してみようと思う。

目指すところは糸東流らしくキレっキレの腰の動き。

【体幹トレーニング】

片足逆突きと片足ジャンプで263分経過。

床を貼り替えたばかりなのでワックス効きまくり。

汗で滑るのでジャンプ系難しいかもしれませんね。

汗かきには形も組手も滑ってやりにくい季節に突入ですね。

軽く湿らした雑巾を用意したら良いかもね。

【固定式基本】

今日はいつもと少し内容を変えています。

1・屈伸逆突き(左右)

2・斜角突き

3・四股立ち

屈伸逆突きは完全なる下半身強化。

まだまだ自分に甘く前屈で極めるところを中途半端な立ち方で楽してる生徒も居てます。

何度か注意しましたが、それでも落とさない子はこれ以上言いません。

歯を食いしばってついて来てくれる生徒が可愛いのですが、、

しんどくない練習していても成長はしないよ。

しんどい練習を歯を食いしばってやり遂げた時、心も身体も大きく成長すると思って指導しています。

こんなけしんどいの乗り越えれた!

こんなことの積み重ねで自分に自信をつけていきます。

なんとしてもここを理解してもらいたくケツ叩いてますが、、

斜角突きは軸足で手技を極める感覚を知ってもらいたく取り入れています。

掴んでほしいのはスピードとタイミングです。

これも前屈立ちで行いますので下半身強化メニューでもあります。

最後の四股立ち。

ただの四股立ちですが、意識ひとつでスピードと力感溢れる四股立ちを目指しています。

同じ四股立ちでも、入り方が人よりスピードに勝っていたらオッ!となります。

ここを目指して頑張りました。

意識するところは2つ。

・身体で回らずパーツで回る

・360度観られている意識を持つ

この2つに拘って何度も何度も行いました。

伝えたい意味は伝わったと思う。

この挙動で違いを生み出せれば平安二段の最後の見せ所や、平安三段の四股立ち / 肘受け

加点されることでしょう。

最後に生徒に伝えたいことを記します。

稽古を単なる稽古で終わらせないこと。

全ては形に活かさないとダメ。

今教わってる練習は、この形ならあそこで使えるかな?

あの形なら、ここで応用効くやん。

そんなこと思考しながら稽古出来るようになれば、グングン成長が加速しますね。

パーツの練習を何度も行い、形の中で活かしてほしいと思います。

脳みそフル回転させて正しい努力を重ねよう!

【形】

ここ最近、平安二段と五段に特化した稽古を重ねています。

道場の形稽古では、挙動ごとに説明を挟んでいます。

それこそ丸暗記するくらいにまで同じ説明をリピートしています。

1・キレ

2・スピード

3・極め

1:キレを出すために必要な要素とは。

2:スピードを加速させるために必要な身体の使い方とは。

3:極め力を上げるには移動の途中どうすれば安定感が増すのか。

生徒に質の高い自主練をさせるには、身体の使い方を論理的に説明し理解させなければいけません。

頭で理解させ身体が覚えるまで何度も反復練習することで形の精度が高まってくるんだと信じてやみません。

形練に入る前にこのあたりを生徒達に伝えました。

子供向けに説明をかみ砕くとこんな感じ。

1・先生の話を目で聞く。(聞き漏らしてはいけない)

2・聞いたことを頭の中で整理してみる。(要するにこういうことだなと考えてみる)

3・イメージしたことを実際にやってみる。(始めは大きな動作で徐々にコンパクトに)

4・無意識レベルで出来るまで繰り返す。(寝てても出来るくらいにまで)

なので指導者がお話してる時に、道着の紐を結んでいたり、指先をもじもじ動かしたり、明後日の方向見てたら、意識の高い子のレベルについてこれなくなるよ。

先週の夜練で前半パートしか出来ませんでしたが、今日は最後まで出来た!

今とにかく強い形を打てるように頑張っていますが、基本あっての色付けってことを間違わないようにね。

「基本に忠実に!」「基本を崩さない!」

【組手】

北区大会で2種目出場組は組手の練習。

形のみ出場組は引き続き形練。

H家はファミリー形。

大会不参加組は組手の練習。

私は組手の指導でしたので、形チームとはここでお別れ。

組手から目が離せませんが、元気な気合の声が聞こえてきたのでひと安心といったところ。

組手のメニューはこんな感じでした。

1・相手の出鼻を前で合わせる

2・捌いて返す打ち込み

3・中段突きのタイミング(出入り)

動き出しに反応して前で合わせる練習を行いました。

反射神経、反応力が高くないと組手でポイントを奪えません。

対戦相手が前に詰めてきた時に居ついていてはお話になりません。

このあたりを事前に説明し、いざ稽古です。

良い反応を見せていたのは、3年生のR君とR君。

リラックスした状態を維持出来ればスッと前に入れることを掴んだようです。

今度はペア練で相手が詰めた時に、刻み突きで合わす練習を繰り返しました。

段階的に進めたのが良かったのか、女子組も良い感じになってきました。

次、捌いてからの上段逆突き。

これは、軸を後方に下げることで相手との間合いを変えず距離だけ動かす方法です。

軸を後ろに下げながら自分の前拳で相手の技をつぶして前で逆上です。突きは残心までが突きなのでここもしっかり説明です。

奥拳は胸の前に置いておき、その位置から伸ばすだけ。

まだまだ脇が開いて打つので、2挙動になっています。

シンプルに固定しておくようにね。

「構えた位置から伸ばすだけ」

逆上を終え最後は、タイミングよく中段に潜る練習。

突いた後、軸足に溜めを作りバックステップするところまで。

これを一定のスピードで帯を時計回りに回し、間合いに入り突きを極めます。

もたもたしてると突き終わり、帯が飛んできます。

遊びの要素強めでしたが、遊びの要素も必要ですね。

ここで抜群のタイミングを見せていたのは3年生R君。

フットワークの中からリズム良く飛び込んで突きを極め、すばやく脱出していました。

何名か帯が足に直撃し痛そうにしてましたが、いかに手足の瞬発力が必要か身をもって分かったんじゃないでしょうか。

今日はジュニア講習会が中央体育館で開催されていましたが、道場からは2名が参加。

残念ながら出席出来ませんでしたが、来週は行くつもりです。

目前に迫ってきた北区大会、後悔を残さないよう一瞬一瞬を大切に全力で取り組もう。