ブログ

2023年11月11日 (土)道場稽古76

こんにちは!

だんだん寒くなってきました。

冬は苦手な季節です。

多目的室は絨毯敷きですのでまだそれ程ですが。

体育館に戻る頃には、サーキットトレで身体を温めてから稽古に入る方が良いかも知れませんね。

大会に向けた形練習で汗を流しつつ12月の審査と同内容の基本練習もスタートしました。

バンビクラス

0・早練

1・ラダー

2・体幹

3・固定式基本

4・形

モンキークラス

5・体幹

6・固定式基本

7・形

8・組手

-バンビクラス-

【早練】

十二の形と平安二段で臨む垂水区大会。

3名の生徒が早練に参加。

先月くらいから取り入れている「ゆっくり形」

目的は、正しい立ち方・技・タイミングを身体に染み込ませること。

意味もなくゆっくり打ってるわけじゃないよ。

正確な動作を確認しながら行うようにね。

スピードにとらわれてしまうと、一つひとつが雑になりがちです。

今日は、引き手の取り方を追加しています。

胸の前でバッテン作って技を出してみよう。

家練しっかり頑張ってね。

もうひとつ正しい演武線の習得。

平安二段では斜めの演武線が出てきますが角度が悪いとマイナス評価ですので、ここを重点的に稽古しています。

養生テープで一本ラインを引き練習すれば劇的に上達しましたね。(四股立ち下段払い)

(平安二段、上段揚げ受けからの下段払いはテープを跨ぐようにね)

工夫ひとつで上達しますので道場だけでなく、同じ内容で家練してほしいと思います。

【ラダートレーニング】

暫くスピード系を繰り返します。

速く走るコツを先週説明しました。

今日質問したところ、ちゃんと覚えていて実践出来ていました。(嬉しい)

・クイックラン

・グーパー

・ラテラル2イン2アウト

各2本ずつでした。

【体幹トレーニング】

バンビクラスも体幹トレを取り入れています。

幼稚園のうちから頑張っていますが、1年後どんな形を打っているか楽しみですね!

体幹って目に見えるものじゃないから効果が分かりにくいですが、体幹が弱い人の特徴は姿勢が悪かったり、ちょっとしたことですぐバランスを崩してしまいます。

姿勢が悪いと当然形競技に悪影響ですし、体幹が弱いと激しい動きの中で攻撃したり防御したりする組手競技にも悪影響です。

整った軸で美しい姿勢をキープ出来たり、不安定な中でもバランスをキープ出来るようになれば体幹が強くなったと言えるんじゃないかな。

数値化出来るもんじゃないから、これ以上の説明は出来ませんが、1年間続けた人と何もやってこなかった人とでは違いは明らかです。

1年後、理想の形が打てるよう毎週頑張ろう!

今日で45分経過です。

【固定式基本】

いつもオレンジ帯のお兄ちゃんがみんなの前でお手本を見せてくれます。(ありがとう)

お手本してくれるからこそ、先生は一人ひとり回って修正することが出来ますのでとても助かっています。

先週の続きをおさらいし、帯よりも下を防御する『下段払い受け』を学びました。

道場では下段払い(げだんばらい)と呼んでます。

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

・下段払い

・正面蹴り

さぁここから先は、12月の審査の内容に入ります。

いつもやってることとなんら変わりません。

基立ちで中段横受けして突いて移動するだけです。

しっかり集中して目で見て聞いてほしいな。

キョロキョロしてたり、違うこと考えてる生徒は一発で分かります。

道場に何をしに来ているのかよく自分で考えてみてください。

よく聞かないと分からない

分からないと出来ない

出来ないと面白くない

この負のループに入ってはいけません。

やる時はやる人になってほしい。

1月から数名を上のクラスに上げてもついていけるかを今、見定めています。

でもバンビクラスの僅か1時間が集中出来ないようでは、上のクラスに上がっても稽古についていけないことでしょう。

ここから先は自分次第です。

意識ひとつで上達速度は大幅に変化します。

集中して説明を聞き、

(何を言ってるのか)頭で理解して

行動に移す。

やることはいつも同じですし、特に難しいことは言ってません。

しっかり集中してたら出来るよ!

【形】

新入会生も幼児も全員で形!

初めての形は四の形!

全部基立ちで移動して、中段横受けと追い突きを交互に繰り返します。

演武線は左 → 右 → 前 → 後ろ

垂水区組の形をチェックすることを重点的に行っています。(ゴメンね)

四の形・十二の形・平安二段を打ちましたが、

全員に共通することを記します。

形は打ち急いではいけません。

一つひとつの挙動をピタっ!ピタっ!と止まること。

ここが理解出来ないと上達しないよ。

大会や審査合格と明確な目標が各自出来ました。

後悔しないよう、引き続き努力を重ねてください。

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

・プランク

・サイドプランク

・V字プランク

久々登場のサイドプランクだったような。

今日で172分経過。

それにしてもスゴイな。

こんなに体幹トレやってるなんて。

3分間の積み重ねでトータル3時間近く続いています。

軸(腹筋 / 背筋まわり)を使って素早く回ってピタッと止まれるようになれば体幹力がついてきた証拠じゃないかな。

フルスピードで転身してビタ止まり出来るか試してみよう。

『焼き鳥の串』ね。

【固定式基本】

バンビも数名合流しての基本でした。

このクラスで稽古しようと思えば『聞く力』をつけないといけません。

よーく説明を聞いていれば必ず力がついてくるので頑張ろう!

今道場では、来年春の大会を見据えて下半身強化に入っています。

冬の間に力を蓄え、来年成績が今より少しでも上がるよう頑張ろう!

私も指導方法やメニューを一生懸命考えます。

-四股立ち突き-

ある意味根性トレです。

自分に厳しく四股立ちを緩めずひたすら立ち方をキープ。

しんどくても自分を追い込めるようになってほしい。

基本稽古で精神力を高めています。

しんどい時こそ大声で気合ね!

デカい声出したら本来の力以上のものが発揮されるよ。

諦めずに、ここを乗り越えることが出来たら心がひとつ成長します。

小さな成功体験をたくさん積み重ねてほしいと思います。

-斜角突き-

これも根性トレ。

左右斜め45度に前屈立ち / 逆突き

3本目は正面に四股立ち突きです。

頭の高さを変えないことが重要です。(しんどいよ)

もうひとつの目的はこの稽古で『キレ』を上げる感覚を掴みます。

逆突きを極める瞬間、腰を入れる(ぶつける)ようにね。

腰を入れる方法ですが、『軸足の踵』を素早く切ること。

技は下半身の力を手技に伝えます。

要するに、足 → 腰 → 手 の順に下半身から連動して手技に伝わっています。

身体の使い方を正しく理解出来れば、形は上手くなります。

根性トレで土台を作って、理論を理解し身体を上手くコントロールすることでキレを生み出そう。

そして粘り強く続けている体幹力を発揮して極めを強くしていこう。

何気にいろんなことしてるが、どれかが欠けても形の競技力は上がりません。

お手本を披露してくれた3年生S君、シャープに腰がキレていました。

軸足の張りがとても良く、下半身から連動して逆突きが出ていました。

下半身のキレが高い生徒、組手にセンスを感じる生徒、飲み込みの早い生徒なんかが、ゆりでも出現しだしています。

今日でもお手本となる生徒が数名いましたね。

-腰の切り替えし-

斜角突きから突然変異で出現した新しいメニューです。

私たちが学ぶ流派、糸東流(しとうりゅう)の特徴は最短距離(直線的)で技を出し、特に身体のキレが求められます。

リラックスした状態で腰を左右に素早く切り返すことでキレが高まります。

胸の前に両手を置き、平行立ちとなり、素早く踵を切り返し軸足側の腰を切る稽古を取り入れました。

ここで、良い動きを見せてくれた2年生R君。

指定形の後に習うであろう自由形。

軽快な挙動が多くリズミカルに演武しないといけない首里手(糸洲系)の形を打つには、腰のキレは極めて重要です。

ジッテやジオン・公相君なんかです。

四方八方の敵を仮想する形なので、動きだしのスピード・腰のキレが無いと上手く打てません。

だらんと脱力した状態からスパーーンと、腰を切る練習でした。

突然アイデアの神様が舞い降りてきたなー。

審査に向けたメニューも少々。

バンビクラスも居てたので、改めて白帯向けとオレンジ帯の基本を行いました。

四股立ち / 突き・下段払いでは、立ち方・演武線・運足・突きのコースなんかを審査しています。

基本・形含めて50分程度しか時間を割けませんので、短い時間・回数で行いますので集中して取り組んでね。

(初めての説明以外はなるべく時間はかけたくない)

【形】

今日の集中力良かったなー

・人の時間を奪わない

・集中力が途切れたら自ら小休止を取る

・スペースを自分で見つける

ちゃんと守ってくれてた。

今日新たに加えたこと。

例えば、場所取りが悪く1本とおしで形を打てない場合、部分稽古でも構いません。

普段、指摘されている挙動をひたすら繰り返すことも立派な練習です。

低学年が集まる道場ですので、自主的に行うにはまだまだ難しいですが、次の立ち方に素早く移る「軸乗せ」

狭いなりの稽古方法がありますので、今まで教わったことを振り返りながら個人練習するようにね。

前から言ってますが形の時間は自分と向き合う時間です。

反復練習は無心になることが重要です。

腰の切り替えしをやるのもグッド!

垂水区組を指導しました。

Sちゃん:打ち急がずに技を一つひとつ極める(力を込める!)

Mちゃん:今日覚えた引き手(バッテン)の使い方と養生テープを使って斜めの演武線を身体に叩き込む!

Eさん :転身は軸足の切り替えしでキレを生む 前屈立ち → 四股立ち は前足からの寄せ足

以前から気になっていたR君、平安二段のある挙動。

本人からのリクエストもあり徹底的に部分練習することに。

前屈立ち / 下段払い → 基立ち / 打ち落とし

1・基立ちの長さが足りない

2・中心軸が取れず後傾する

3・打ち落としが上段となる

1・

色違いの絨毯の境い目を使って、右足の使い方を修正しました。

絨毯の色で可視化出来たので、後半素早く動いても正しい基立ちが取れるようになりました。

この方法で家練繰り返してほしいと思います。

2・

基立ちの軸は中心にあります。

焼き鳥の串を意識すること、もうひとつは重心を前足つけ根に乗せると立ち方が安定するよ。

3・

肩の高さになるようにね。

鏡の前に立ち、横向きで打ち落としで止まって確認してみてね。

道場でも窓に映った自分の姿を観て確認することも出来るよ。

いつも一生懸命に稽古するR君。

しょっちゅう稽古観てくださいと貪欲です。

なんとか入賞させてあげたい。

全員には声掛け出来ませんでしたが、各自気になる点を記します。

稽古の際意識すれば上達します。

K君:形も組手も軸が大事。上体が前後左右に揺れないように。

K君:肩甲骨を意識して形を打つ。(背骨の緊張感を出す)あと顎を引かず顔は自然に正面を向くように。

S君:猫足立ちの幅と長さ。前足を下げると踵が交わる位置ね。長さも少し長めで上足底が立っていない。

I君 :腰が流れている。右手と右腰・左手と左腰で引っ張り合いっこしてみてね。

S君:上段揚げ受けは、拳3つ分のスペース。拳の先端は反対の肩口まで持ってくるようにね。あと軸足の角度は30度ね。

K君:一つひとつの挙動に腰を入れて形を打つ。立ち方に安定感を出すには足の裏全体で立つのではなく親指側に重心を乗せてみてね

R君:猫足立ち下半身の向き。基本を丁寧に。

S君:引き手の癖が抜けない。手首は曲げたままじゃ骨折れてまうよ。もう一つ、猫足立ちでは軸は後ろ足の踵に乗せよう。

Kちゃん:猫足立ちの高さが左右違います。頑張って落とすんじゃなくて、ただただ脱力するだけね。

Yちゃん:腰のキレとスピード。素早く腰を入れるよう切り返しの練習量を増やそう。スピードの上げ方は後ろ足を前に速く送ることを意識しよう。

垂水区が終わったら指導が全員に行き届くように、3人1セットでの形稽古に切り替えようかと考えています。

積極的にアドバイスを求めに来る生徒も居れば、寡黙に打ち込む生徒がいたりと様々ですので。

最適な練習方法を模索しています。

【組手】

この日の組手のテーマは、

1・60秒間動き続けられる体力をつける(体力UP)

2・フットワークの中でブザーに瞬間的に反応して技を出せる(反射神経UP)

3・視覚に入ったまとを素早く的確に捉える(動体視力UP)

組手競技は60秒フルタイムで競います。

スタミナ切れしてるようじゃ、後半まとになるだけですので足を止めず動き続ける練習を行いました。

まずはフットワークオンリー。

但し決まりごとが3つ。

構えを崩さない・膝の溜めをキープ・対戦相手から目を離さない

緩急つけたり、前拳・前足でプレッシャーかけたり、スイッチしたり、フッと沈んでみたり、斜めから入ってみたり、突然止まったり、出入りしてみたり、、

決まり事さえ守っていればあとは自由です。

そうやって自由な発想で自分の組手スタイルを構築していけばオッケーです。

組手は相手の嫌がることをして、自分のリズムに引きずりこめば勝率が増します。

いろんな動きや、駆け引きを覚えていってほしいと思います。

2度フットワークを繰り返したあと、今度はブザーに合わせて刻み突きも2セット。

逆突きも2セット。

最後はフリーです。

単発・連打・突き蹴りのコンビネーションでした。

フリーでは、最後自分が何で極めるかが大事。

残心と気合(声)です。

一瞬のスピード(出入り)と反射神経が必要な競技だし、足を止めることなく60秒動き続けるだけの体力も必要になってきます。

しかも大会ではメンホーつけるので、さらに呼吸が乱れます。無駄な動きや得点に結びつかない攻撃で体力を消費させてしまうことは避けなければなりませんね。

動きの中で技を出す練習をしたあとは、ペア練習です。

片側が背中を向けて待機し、ブザーの音が鳴ったらクルっと向かい合い、構えた位置に反応して技(刻み or 逆上)を出す練習です。

動体視力が上がると瞬発力が向上します。

この組手競技では判断の速さ、一瞬のスピード(瞬発力)がとても重要です。

この練習を通じて、脳から筋肉への伝達スピードを高めていきます。

ペア相手の力量も問われるよ。

ブザーに合わせて振り向いた瞬間に動かしてあげないといけませんので、途中フェイントなんか入れてあげると難易度上がりますね。

眼と手の協応動作(コーディネーショントレーニング)でした。

締めくくりはミット。

ミットも動きの中から蹴りを出す練習でした。

『フェイントやプレスをかけながらの実践を想定した中段回し蹴り』がテーマでしたが、どうだったかな。

今道場では、少しずつ試合形式に向けて稽古を重ねています。

・動く(フットワーク)

・ダマす(フェイント)

・相手を下げさせる・前に出させる(プレッシャー)

この辺りをひと通り、経験し試合形式に移りたいと思います。

試合形式では、これまで習ったことを試す場です。

いろんなこと学んで、触れていくうちに自分の組手スタイルが出来てるかもね!

※来週18日は音楽会当日なので稽古日が翌19日(AM)に変更になります!

2023年11月7日 (火) 夜練8 @小部中学校

こんにちは!

ちょっと早めに自宅を出たつもりでしたが、ふと車の時計を見たら18時24分、、

抜け道使ったところ18時27分着!

近いって良いな!

1・体幹

2・糸東流の立ち方

3・移動式基本

4・形

5・組手

【体幹トレーニング】

ディスク持参しました。

プランクと片足立ち(左右)で24分経過です。

不安定な状態でバランスを保ちますのでインナーマッスルが強烈に刺激されます。

自分も1分やりましたが、苦手な方の足はプルプル揺ら揺ら。

衰えてます、、

【糸東流の立ち方】

先週平安形に登場する立ち方を説明したつもりでしたが、後屈立ちが抜けていました。

先週お休みだった生徒もいてましたので始めから説明しました。

・基立ち

・前屈立ち

・猫足立ち

・四股立ち

・交差立ち

・後屈立ち

1年生も幼児も参加していますが、一生懸命学習しています。

基立ちをベースに説明していますので理解しやすかったかと思います。

自分で確認出来るようになればこっちのもの!

【移動式基本】

道場が広いのでロング、生徒も少ないのでしっかり観ることが出来ます。

始めに自分たちの流派の特徴・移動式基本の目的を説明しスタート。

基立ち / 追い突き

前屈立ち / 逆突き

猫足立ち / 手刀受け

四股立ち / 下段払い

一人ひとりの癖を指摘しながら丁寧に稽古しています。

長さ・幅・手技を出すタイミング・軸・腰の締め具合・頭の高さを変えない

といったところでしょうか。

ここから、まだ道場で取り入れていない移動式に移ります。

異なる立ち方での移動式。

基立ち(下段払い)

↓

猫足立ち(手刀受け)

↓

四股立ち(下段払い)

↓

後屈立ち(下段払い)

手技も流派の特徴から逸脱してはいけません。

たまには気分転換になるような違うことしないとね。

ホントに飽きてしまってはいけませんので。

この夜練メニュー次なにしようかいろいろ考えるのが今、自分の中で楽しい時間になってます。

普段の延長線上もあり、自由形もあり、リクエストを反映するのもありです。

2年生R君・3年生S君。思わず見とれてしまう程の美しい前屈立ちを見せてくれました。

いらん力が抜けた、無理の無い姿勢でした。

一緒に空手を始めて1年半。

継続は力なりですね。

しっかり身についてると思うと、なんか嬉しかったなー。

教室開いて良かったと思える瞬間です。

【形】

短い時間でしたが形稽古を。

垂水区組のH君とMちゃん。どんどん上達しています。

稽古を重ねる度に、良くなってきていますね。

家で練習してるのが観てて伝わります。

試合経験を重ねている2年生2人に、入退場の所作を披露してもらいました。

そのあと、垂水区組にも経験してもらい稽古を終えました。

【組手】

ここからは2人の生徒と組手です。

道場で練習している、捌いてからの返し技。

奥拳を使っての返しを新たに練習しました。

スペースに余裕があれば、前拳で捌けば良いですが、

相手に深く入られた時(差し込まれた時)奥拳が有効です。

もうひとつ、引き込んでの裏回し蹴り。

コツは、

①前足の抱え込み

②上半身を後ろに倒す(顔は相手を見る)

ペアとなり前の手を握り合って、抱え込む練習からスタート。

この抱え込みが弱いと、互いの手が邪魔になって足が上がりません。

抱え込む感覚が掴めたところで、軽いフットワークの中から引き込みの練習に移りました。

今日はここまででした!

新しい場所はとても新鮮でテンション上がりますね。

私は3分で学校着いたことにテンション爆上がりでした。

2023年11月4日 (土)道場稽古75

こんにちは!

11月とは思えない温かさ。

とても過ごしやすく今日も良い汗をかきました。

新入会の姉妹も加わりましたので、バンビクラスでは一人ずつ自己紹介を行いました。

バンビクラス

0・早練

1・ラダー

2・体幹

3・固定式基本

モンキークラス

4・体幹

5・固定式基本

6・形

7・組手

-バンビクラス-

【早練】

大会を控えた生徒と形を練習しています。

限られた合同時間は基本を中心に行いますので、早練や2部に混じって努力を重ねています。

一人ずつ形を指導した後、最後全員で合わせました。

みんな稽古の度に上手くなってきている印象です。

自分でも感じているんじゃないかな。

今日のアドバイスを記しておきます。

全員に当てはまることなので、家で練習する時に意識してください。

・拳の握り方をキレイに

・進行方向におへそを向ける

・基立ちは前膝を軽く曲げる

・技は引き手を強く取る

・猫足立ちは右足の踵にお尻を乗せる

・前に出る足が着地した後少し遅れて突きを出す

・四股立ち下段払いの引き手は水月に小指つけ根をはめる

【ラダートレーニング】

・クイックラン

・グーパー

・ラテラル2イン2アウト

2本ずつ。

スピード系を取り入れています。

自分の身体を素早く操ることが目的です。

よりスピードを高めるコツは2つ。

1・足の裏全体で行わずつま先で駆け抜ける

2・足が床についている時間を短くする

バンビクラスは幼児が6人に増えましたが、みんなこの説明が理解出来ていました(スゴイ!)

ちゃんと守ってスピードアップ出来ていました。

いい感じです!

【体幹トレーニング】

プランク・バックプランク・V字プランク

カウント始めて通算42分経過です。

伸びてきましたね。

やればやるほど力がつくので、頑張ってジッとしよう!

プランクでは身体を持ち上げる(支える)筋肉も必要です。

頭の先から足の先まで一直線になるようにね。

【固定式基本】

今日学んだ立ち方は、

・閉足立ち

・結び立ち

・平行立ち

・八字立ち

・ナイハンチ

・四股立ち

固定式基本では主に平行立ちで行います。

肩幅程度に足を広げ、指先はまっすぐに向けて立ちます。

今日はここからさらに一つリクエスト。

両方の膝を軽く緩めて立ちます。

足がピンっ!と伸びきった状態だと踏ん張れませんので、少し曲げて溜めを作ります。

今日稽古した技は、

・引き手

・突き

・中段横受け

・上段揚げ受け

2挙動に分けて指導していましたが、

慣れてきたので1挙動で技を出す練習まで進みました。

来週は『下段払い』が加わります。

今日の座学は身体を3つの部位に分けて説明しました。

頭から首までを『上段』

首から帯までを『中段』

帯より下を 『下段』

と呼びます。

また、どこを目掛けて突きを出せば良いのかを学びました。

人体の急所は身体の中心に揃っています。

中心位置のことを『正中線』と呼び、中段では鳩尾を目掛けて突きを出します。

正中線且つ鳩尾の高さを狙って突くように指導しています。

幼児にはとても難しい内容ですが、バンビには小学生もたくさん居ますので指導しています。

四股立ちとなり、鳩尾めがけて突きの練習も頑張りました。

空手で必要な筋肉は、固定式基本や移動式を養います。

押されてもビクともしない強い身体を、先の体幹トレや四股立ち突きを通じてつけていきます。

それにしてもバンビクラスの生徒達は、とても元気があって空手教室らしい雰囲気です!

(つづく)

-モンキークラス-

【体幹トレーニング】

生徒に選んでもらっての体幹トレーニングでした。

プランク・V字プランク・サイドプランク。

ディスクを持ってる人はプランク続投でした。

グラグラ揺れる中で1分間耐え忍ぶのですから、体幹が強くならない訳がありません。

今日で169分経過です。

3時間も目前!

【固定式基本】

バンビ垂水区組も合流。

下半身の強さは形・組手ともに必要ですので強化していきます。

・四股立ち突き

・屈伸突き

・斜角突き

始めてのバンビ組の生徒にとって、ついていくのは大変でしょうがモンキークラスの練習ですので、説明にはある程度の時間しか割くことは出来ません。

上のクラスで稽古していくには、集中して説明を聞く力と稽古の目的を理解する力も必要となってきます。

四股立ちと前屈立ちの2種類の立ち方で行う斜角突き。

頭の高さは変えてはいけません。(膝を緩めちゃダメ)

腰のキレで逆突きするのも目的ですので、稽古の意図を汲み取ってください。

軸足を締めながら腰を切る意識です。

屈伸突きも同様です。

逆突きの瞬間、緩めた腰を正面にぶつけます。

自分に厳しく前屈立ちです。

今のこのしんどさ。

よく覚えといてください。

自分に負けず(手を抜かず)下半身強化を繰り返していれば、半年後同じメニューやってもへっちゃらになってると思います。

”継続は力なり”

【形】

稽古前に説明しました。

形稽古はひたすら自分と向き合う時間。

一本いっぽんの形を集中して打ちますので途切れた状態で連続して打つよりも、合間に小休止を挟む方が効果的。

自分の意志で小休止を挟んでください。

ただし約束事がひとつ。

人の邪魔をしないこと。

これだけは守るように。

稽古前にも伝えましたが、審査を受けるための基準を設けています。

帯に応じた技量もさることながら、稽古に取り組む姿勢です。

心構えがなってない生徒は、まずここから正してください。

垂水区組を中心に指導を行いました。

平安二段かなり細かく指導をしたところ、Sちゃん随分良くなってきました。

これからの稽古では、拳の握り方・突くタイミング・猫足立ち(軸)に注意して頑張ってください。

【組手】

組手に必要な2つのスピード。

身体を自在に操るスピードと反応スピード。

生徒たちは競い合うことが大好き。

そんな競争心を煽りながらラダーを使ったスピードトレを行いました。

ラダーの前に立ち、前足だけをマスの中に素早く出し入れ。

軸をブラさず・目線を下げずでひたすら前足だけ動かします。

前足の目的はプレス。

素早く強いプレスを相手にかけることで展開が生まれます。

プレッシャーをかけることで相手に技を出させたり、

プレッシャーをかけることで相手はビクっと居つくこともあります。

相手が技を出した瞬間に中段カウンターで抜いたり、相手が居つくと自分の技を極めるチャンス到来です。

自らの仕掛けにより試合をコントロール出来るようになると自然と勝率が高まります。

前足・後ろ足・利き構え・逆体でタイムアタックしました。

後ろ足は前回?の稽古で取り入れた、捌いてからの返し。

『後の先』で有効です。

後ろ足を素早く引くことで、突きを避ける距離を生みだします。

今日のラダーは、前のプレス・後ろのバックステップを活かすための下準備でした。

他にも荒賀龍太郎先生のセミナーDVDでもあった後ろ足の寄せ。

刻み突きを跳ばしたあと、素早く後ろ足の太ももを前足に寄せると跳びこみのスピードが上がると説明されていました。

今日は捌いて返す練習でしたので取り入れませんでしたが、刻み突きの練習の際取り入れる予定です。

2人組となり足を止めた状態で

①バックステップ(プラス前拳で捌き)

②逆上を返す

③残心を大きく取る

ペア練でひたすらこれを繰り返し、スポンジ棒を使って一人ずつ仕上げていきます。

スポンジ棒をビリヤードの玉を突く要領で、顔めがけて伸ばします。

これはノーモーションの突きと同じ軌道。

ノーモーションとは「起こり」のない状態を表します。

慣れないうちは、突く瞬間に何らかのサインが無意識のうちに出てしまいます。

例えば、

・突く瞬間、肘が下がる

・突く瞬間、溜めを作る

・突く瞬間、身体が力む

・突く瞬間、目を見開く

強い選手は、相手にバレるような余計な動作を出さず突いてきます。

せっかく捌く練習をしますので、最後の仕上げはモーションなしの突きを捌く練習です。

スポンジ棒ですのでケガの心配もありませんし、一人で全員相手してると私が持ちませんのでスポンジ棒を用意してきました。

始めたばかりで、まだまだですが難なくこなせるようになれば、フットワークをつけた対人練習に移りたいな。

組手もちょっとずつですが、実践的な内容に入ってきました。

組手はケガのリスクが付きまといます。

おしゃべりすることなく、集中力を持って稽古に励むようにね!

2023年11月1日 (水) 夜練7 @小部中学校

こんにちは!

11月から夜練はここ小部中がメインです。

個人的には自宅から車で5分程度の距離。

毎回ギリギリだったので近いのは助かります。

既に12月の申し込みも始まっていて最終週を除く4回申し込みしています。(3週目は2回!)

次女の卒業式以来です戻ってきたのは。

中学までは学校行事に全部参加していたので思い出たっぷりです。

3週間後には垂水区大会ですのでそこに向かって形の練習をガッツリ!

1・体幹

2・立ち方

3・部分練習

4・形

【体幹トレーニング】

ディスクを使ったトレーニングを予定していましたが、たくさん生徒が集まってくれたのでいつものプランク・バックプランク・V字プランクでした。

ディスクの数が足りませんでした。

21分経過です。

【糸東流の立ち方】

今夜の夜連は2時間全てを形に費やしました。

せっかく形を練習するのに、立ち方が間違っていれば勝てる試合も勝てません。

たっぷり時間をかけて立ち方の勉強会でした。

・基立ち

・前屈立ち

・猫足立ち

・四股立ち

・交差立ち

ゆりではまだ指定形まで進んでいませんので、鷺足立ちや三戦立ちは見送りました。

(しまった後屈立ちが抜けていました、、)

指導内容について、ここでは触れませんが主に長さについてでした。

一人ひとり、身長が異なりますので立ち方の長さが異なります。

確認の仕方を説明しています。

一発で『自分の』立ち方を作れるようになってほしいと思います。

道場でもしも忘れてしまったら、いつでも聞きにきてね。

たまには、こういう座学も良いかと思って取り入れてみました。

交差立ちではつま先を置く位置を間違いがちですので、しっかり注意しよう。

【部分練習】

平安二段を挙動毎にぶつ切りにして、キレの上げ方・軸の移動・スピードの上げ方・抜き方(脱力)を指導しました。

一生懸命聞いてくれるので教えがいがあります。

お手本見た後、実際にみんなで試してみます。

速く動こうと思っても、気合で速くなる訳ではありません。

身体の使い方を知れば、誰でもある程度の速さはついてきます。

身体の使い方とは速く次の軸に乗ったり、抜きを使って速く次の立ち方の高さ取ったりすることです。

このあたりは、宇佐美先生のセミナーDVDで学んだ内容。

形を打ち込む前に、こういった部分練習は必須です。

正しい立ち方・理にかなった身体の使い方。

始めにこの2つをしっかり頭に叩き込んだうえで形を打った方が上達が早いと考えています。

ゆりはコツコツ型の生徒がメキメキと頭角を現す道場だと思います。

生徒がじっくり考えながら形の練習が出来る環境を整えてあげたいな。

そこそこ中身の濃い指導が出来たと思います。

覚えてるうちに、反復練習するかせえへんかです。

【形】

広い道場をちりじりバラバラになって、個人練習に入ります。

小部中にも大型の鏡が2つもありました。

鏡の前で自分の動きを見ながら練習したりと、自分で考えて出来るようになってきています。(すごく嬉しい)

可視化することで自分の癖を認識出来ます。

癖に気づいたらひと皮剥けるチャンスですね。

私は垂水区組を中心にグルグル回りながら観て回りました。

生徒たちも1年空手を続けてきたことで、真面目に練習しだすようになってきました。

今、形の時間はとても充実しています。

試合でよく打つ二段・五段を真面目に取り組んでいました。

バッサイ大では、ここ最近強化しているキレの練習です。

拳ひとつ分の出し入れでキレが格段に上がります。

鏡の前で懸命に努力を重ねられるEさん。

娘と3人でバッサイ大・シソーチン・四方公相君。

大人ゆる空手も充実してきましたね!

この調子で修交会指定形とニーパイポまで年内いっときたいと思います。

どの形を伸ばしていくか、ご自身で決めて頂けたらそれで良いと思います。

バッサイ大をおねだりするK君。

後ろでシソーチンも真似してましたね。

審査が済んだらやりますか!!

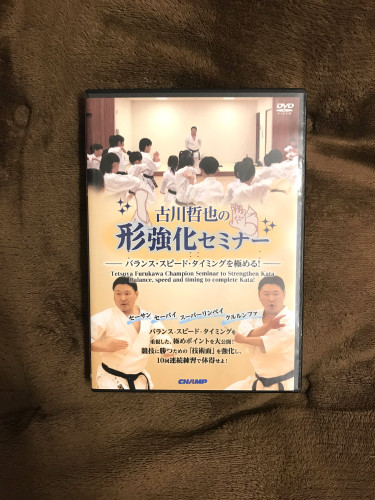

古川 哲也の形強化セミナー バランス・スピード・タイミングを極める! 1/5

こんにちは!

超久々の形ブログです。

ここ最近、道場稽古の様子や組手ブログが長いこと続いていましたが、特に意味はありません。

いったい何本DVD持ってるのか数えたこと無いので良く分かってませんが、ストックしてるブログも組手ばかりが控えています。

さて、本日ご紹介するDVDは現ナショナルチーム形コーチ 古川 哲也先生のセミナーの様子を収めたDVDです。

他流ですが、立ち方のコツや技を極める方法なんかは応用出来ることは数多くあると思っています。

キレや極めを上げる練習方法などを取り入れることで道場全体のレベルアップ、または自身の指導の幅を広げるつもりでいます。

古川先生のセミナーDVDは1本持っていますが、今回のはセーサンが収録されています。

糸東流にもあるセーサン 。

私も大好きな形のひとつです。

挙動に足刀蹴りがありとてもカッコ良い形です。

新しい形を勉強する時、とても嬉しそうな顔を見せてくれる道場生達。

暫く大会の無いオフシーズンに、最近始めた夜練習会でセーサン、クルルンファあたりを練習しようかと思っています。

1・セーサン の流れ

2・セーサン のポイント

【セーサンの流れ】

全空連第二指定形のセーサン。

同じ流派内であっても、所属する会派・指導する先生によって若干の違いは存在します。(どれも正解とされています)

ただし、指定形は違いがあってはいけません。

今回のセミナーは、全日本空手道連盟 剛柔流第二指定形セーサンですので唯一無二です。

決められたとおり打たなくてはいけません。

その辺の説明から入っています。

ざっと、指定形と自由形の違いを記載します。

同時にコツも説明されていますので備忘録を兼ねて挙動順に沿って書き記します。

1・諸手受け / 掌底当て

両手を使いますが、手だけでは打ちません。

姿勢を保ったまま、お腹・背中・脇腹を締めて、両方の手の間の位置で掌底当てを行います。

2・押え受け / 掌底当て

接近戦での技なので、肘を伸ばさず締めて掌底当てを行います(3連続)

「左・右・左の順に下から打ちながら押える」

3・掬い受け / 貫手

今ある位置から技をかけることが大事なので、あまり大きなモーションにならないように掬い受けを行います。

4・掛け受け / 3連突き

四股立ちとなり右・左・右の3連突きですが、指定形ではパン・パン・パンのリズムです。

パン・パパンではなく、加速していくイメージです。

5・裏打ち / 肘当て / 下段当て / 寸突き

指定形では引き手を取らず今の位置から技を出し、鉤突きのように身体から離してはいけません。

【セーサンのポイント】

1・諸手受けからの突き

指定形では水月を突きません。

「雁下」

乳首の真下にある急所を狙っています。

筋肉も贅肉も一番薄い部分だそうです。

突きの高さを間違ってしまうと減点の対象となりそうですね。

競技面におけるコツを説明されています。

突きを放った時の姿勢が、左右に傾いたり背中が曲がった状態で全力で突けば、突きの衝撃で自分の立ち方が崩れてしまいます。

三戦立ちで丹田を持ち上げる際、横から見て身体がくの字に曲がりがちですが、ここは注意が必要です。

「母指球」の真上に膝がくるイメージとのこと。

私が普段行っていた三戦立ちよりも安定感が増します。

これは収穫です。

まだ道場では三戦立ちは登場していませんので、しっかり自分の身体に落とし込んでおきたいと思います。

もうひとつ、突いた方の手が前方に伸び、反動で受けたままの手が縮んでしまいがちです。

背中を合わせて正しい位置で突くようにします。

ギリギリ可能な範囲で突き手側の腰を切り(肩は動かさず)、突いた瞬間に腰の切り替えしを使ってキレを上げたりも出来ますね。

部分練習をお勧めされています。

競技空手では突きのスナップを使いますが、『突き止め』で両方の肩が正しい位置に止まっているかを確認するようにします。

①バランス(姿勢・目付・コース・立ち方)とフォームをここまでの内容で整えます。

さらにスピードを加える説明に移ります。

②スピード(初速 → 中間の速さ → 最後の速さ)

突く瞬間の立ち上がり(初速)、最初に身体から拳が離れる瞬間。

1・ゆっくりスタートして突き終わりがビタっと止まる

2・初速が速くて突き終わりもビタっと止まる

初速が速い方がキレが上回りますので、意識するのは2番目の方です。

無意識に突いていては、キレが上がらないってことですね。

突き全体を通してのスピードばかりを意識していましたが、意識すべきは初速でした。

すぐにでも道場で取り入れるべき指導内容と言えます。

また、丹田を意識すると身体がくの字に折れやすいですが、姿勢をスッと真っ直ぐ伸ばすだけで突きのスピードが増します。

上半身は理解出来ますが、顎がほんの少しも落ちてはいけないのだそうです。

こんな細かいところ一つひとつを組み合わせて、スピードが強化されていくんですね。

意識して何本も何本も打たないとある程度のところで成長がとまってしまいそうです、、

指導者が正しく理解し、競技で勝つコツを指導し、生徒自身が反復練習を重ねないとダメなんだと思います。

顎なんてほんの僅かなことですが、癖を矯正するのは至難の業と言えます。

スピードとはなにも手技に限ったことではありません。

身体全体もスピード感が求められます。(前後左右に移動する速さの意味ではありません)

例えば左拳のスピードを上げるには左腰を引いた状態から戻して突くなり、緩んだ状態から突きの瞬間入れたりと方法がいくつかあります。

身体の部位で言えば、腰を切るスピード・軸足を締めるスピードのことを指しています。

なるほどと思える説明がコレ。

形競技で前3人の審判から見た場合、手技のスピードがある選手は「おっ!ええな」と思わすことが出来ますが、

後方から観る審判からは、腰や下半身を使っていない突きだとペラい手突きに感じてしまいます。

後ろから観ている審判の目にもスピードを感じさせるように、身体全体の動きを速くさせないといけませんね。

先述の内容はキレを上げる突き方でしたが、さらに極めを上げる方法も説明されています。

突きが極まった瞬間(腕が伸びた状態)三戦立ちを緩めないこと。

つまり母指球の上に膝が乗った状態を保つことでした。

母指球に乗せることは、今まで意識していなかったことでして時間を見つけては、三戦立ちからの突きを繰り返しています。

2・掬い受け / 貫手

とても細かいポイントです。

これまで意識してこなかった内容です。

右足を跳ねて掬い受けで前進する挙動ですが、掬い受けする瞬間、肩が強張り上体が後傾しがちです。

横からのアングルだととても良く分かりました。

ポイントは、重心を後ろへ戻さずに、前に崩して前に入るとのこと。

前足の抜きを柔らかく使うとスッと侵入するような入り方になる感じかな。

抜きがないと力感が残り、固い形になってしまい美しさが損なわれる印象を持ちます。

ほんの些細なことですが、印象がかなり異なります。

セミナーは、痒い所に手が届くのでとてもありがたいです。

「DVDで自分がしっかりインプットして道場生にアウトプットする」

これを普段の稽古で生徒の身体に馴染ませる。

この繰り返しで競技力を高めるしかなく、生徒以上に私が勉強しないといけません。

貫手では、親指を支点にして回るのか小指側を支点にして回るのか、超絶に細かい指導もされています。

要するに親指側から回すと、大きな回転軸となり攻撃をする時に時間をロスしてしまいます。

小指を支点にしてスッと貫手するのが正解でした。

形は奥が深すぎます。

知れば知るほど形の魅力にはまっていきます。

3・両引き手 / 足刀蹴り

これも知らない方法でした。

三戦立ちから足刀蹴りの挙動ですが、私はそのままの姿勢で蹴っていましたが、そうではありませんでした。

軸を左側に寄せ(左猫足立ちの姿勢)蹴ります。

更には抱え足をなるべく高く取り、蹴り足のコースを上げます。(相手の膝頭を蹴るイメージ)

また、引き足をしっかり取って転身に繋げます。

4・掬い受け / 掛け受け

手のコースに注意し、手・足の順に入ります。

腕は脇を締め半円を描くように動かし、掛け受けの腕は肘を伸ばさずに、手首・肘・肩をしっかり落とします。

最短距離で技を出す糸東流とは異なり、丸みを帯びた動きは剛柔流らしさが出ていると言えます。

5・掛け受け / 指挟み / 連突き

糸東ではない挙動です。

セーサンは接近戦を想定した形。

近距離で相手が突きを出した瞬間、左手で押さえたまま手首を捻ります。

なので動かす手は遠くに出さず、その位置から返します。

手首を返しながら、相手の喉を指挟みする挙動は一連の動きの中で行います。

1・左手首を返しながら

2・自分の身体も返しながら

3・右手が動きながら

4・指挟み

これを一連の動きの中で表現します。

相手の喉に指挟みをした後の連突きは、中段に打ち分けて技をハッキリとさせます。

6・四股立ち / 掛け受け / 3連突き

四股立ちは摺り足で入り、股関節をシッカリ折り込み姿勢を正して掛け受けします。

ここで興味深いアドバイスが。

四股立ちは膝を張るイメージですが、膝を張った状態で逆突きすると足が左右に振られやすい。

形競技でフラフラしてしまうと致命的ですが、安定感を保つ方法を指導されています。

前回のDVDでもあった『関節のロック』です。

両方の足のつけ根と足首の4か所を固めたまま突くとのこと。

膝は下半身の中心部分です。

いくら膝に意識を集中させていても、つけ根と足首が緩んでいてはドッシリしないって訳です。

この挙動、古川先生の意識では、四股立ちは前屈立ちのイメージで前足軸で立って極めると振られないとのこと。

前屈立ちで説明してもらえるとイメージ出来ました。

これは普段私が道場で指導している内容と同じでした。

『前足付け根』です。

7・足刀蹴り / 上げ突き

分解では相手の頭を掴んで上げ突きしています。

身体は開かないように注意し最後に上げ突きを行います。

ガマンしてガマンして半身から一気に真半身です。

8・裏打ち / 肘当て / 下段当て / 寸突き

顔面に裏打ちし、スナップで肘当てを出します。

肘で相手の鳩尾に追撃しています。

ここはメチャクチャ難しかった。

寸突きの練習方法も紹介されています。

平行立ちなどで、狭いスペースの中で握りながら突いて極める練習です。

正中線から体側までのスペースを突くのが寸突き。

拳2つ分程度でしょうか。

腰のスナップを使って極めるのですが、たったこのだけの距離なのでなかなかの難易度です。

鉤突きとは違いますので密着させなければいけないし、水月前に置いた手のひらを握りながら突いています。

握って突くんではなく、握りながら突きます。

ショートレンジで締める動作が多い形。

払った手をそのまま相手の背中に回し引き寄せています。

さらに四股立ちのまま、自分も寄せ足をしているので寸突きとなっています。

難しすぎて競技で敬遠される形と説明されています。

どうりで第二指定形では圧倒的にクルルンファを選択する選手が多いわけです。

自由形とは異なり指定形では勝手な解釈をして形を打ってはいけません。

教範とおり基本に忠実に打たなければ旗は上がらないからです。

どんな挙動なのか分解を理解したうえで練習に入らなければ勝てないと古川先生の説明を聞いていると強く感じました。

9・掛け受け / 両引き手 / 正面蹴り / 掬い流し受け(逆突き) / 回し受け

最後の挙動です。

掛け受けの手は、左手を引きながら右手を寄せて同じ高さになった時に引きます。

なんと正面蹴りは、蹴ったあと踵落としをしているとのこと。

競技の中で上手く魅せる方法は、蹴った瞬間に足首の力を抜くと、踵から降りやすくなり踵落としが極まりやすいようです。

真正面から見ると、

①上足底で蹴る

②足の裏全体が見える

③踵から着地する

抜きを使って滑らかに行います。

逆突きは、肩の高さよりも低くならないように注意し、回し受けは手と足を同時に引きながら軸移動し極めていきます。

※四股立ちからの足刀蹴りの練習方法を最後に紹介されています。

片足を横に伸ばした屈伸運動のポーズを取り、畳んだ方の足に軸を寄せじっくり立ち上がり蹴る。

寄せた軸を正中線に戻しながら、また屈伸する練習方法でした。

前回のDVDでは、クルルンファの足刀蹴りの練習方法の紹介でした。(寝転んで自転車こぎするやつ)

クルルンファは猫足立ちからの蹴りですので比較的容易ですが、セーサンは四股立ちからの足刀蹴りが2回出てきます。

軸足の粘りをつけるための練習方法の紹介でした。

ホントそれ!

と思うことばかりの内容がこのセミナーDVDには詰まっています。

あとちょっと、、何かが足りない人にはお勧め出来るDVDです。

間違いなく練習の質が上がります。